Болгарский офицер - участник Цусимского сражения

Димитр Добрев (1868-1944) - пожалуй, самый известный военный моряк Болгарии. Во время 1-й Балканской войны в ночь 7-8 ноября 1912 г. он командовал смелой атакой дивизиона болгарских миноносцев на турецкий бронепалубный крейсер "Хамидие" и прикрывавшие его минный крейсер "Берк-и Сатвет" и эсминцы "Ярхисар" и "Ядигар-и Миллет". В результате "Хамидие" получил тяжелые повреждения и надолго вышел из строя.

Этому малоизвестному морскому бою будет посвящен один из следующих материалов. А сейчас предлагаю ув. читателям перевод статьи болгарского историка В.Павлова об участии этого болгарского морского офицера в походе 2-й эскадры флота Тихого океана Российского имп. флота во время Русско-Японской войны 1904-05 гг.

В несколько неожиданном образе в связи с Болгарией предстает и адмирал З.П. Рожественский, который известен в России более всего как "проигравший при Цусиме". В 1883-85 гг. он в качестве русского военного специалиста в Болгарии возглавлял небольшую военную флотилию этого балканского государства и, согласно отзывам болгарских историков флота, отлично себя проявил на этом посту. Лучшая статья по теме: Егор Брацун. "Капитан-лейтенант З.П. Рожественский во главе военно-морских сил Болгарии 1883 – 1885 гг."

УЧАСТИЕ КАПИТАНА I РАНГА ДИМИТРА ДОБРЕВА В РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 1904–1905 ГГ.

Владимир Павлов, доц.

https://www.morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/izsledwaniq_head.html

В конце января 1904 года на Дальнем Востоке вспыхнул военный конфликт, спровоцированный территориальными спорами между Россией и Японией из-за Маньчжурии, Корейского полуострова и острова Формоза (Тайвань). Российский флот принимал активное участие в войне. Русско-японская война стала водоразделом между двумя периодами в его развитии в Новое время (1). В эти дни обучение на Балтийском флоте проходил болгарский морской офицер лейтенант Димитар Добрев.

Димитр Добрев родился в городе Русе на Дунае. 4 сентября 1883 года он поступил в Военное училище в Софии. Добровольцем участвовал в Сербско-болгарской войне (1885 г.), а юнкером - в свержении с престола князя Александра Баттенберга (9.VIII.1886 г.). 1 января 1889 г. он был произведен в первый офицерский чин и в том же году поступил на службу во флотилию и Морской отряд в Русе.

В 1896–1897 годах Добрев успешно окончил Королевскую и императорскую торпедную школу в Пауле (Австро-Венгрия). В октябре 1899 года он уже вахтенный офицер и начальник торпедного вооружения учебного крейсера «Надежда». Он встретил новый ХХ век в должности старшего помощника командира корабля (2).

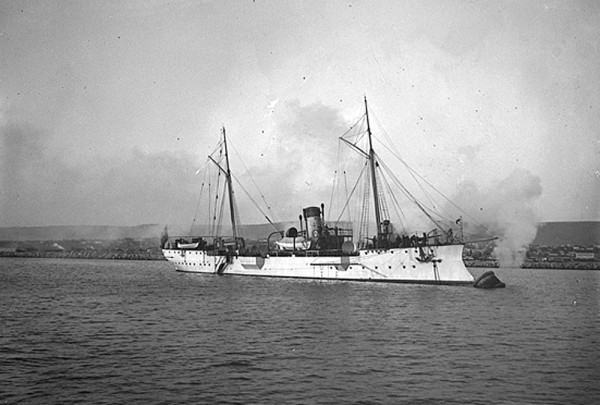

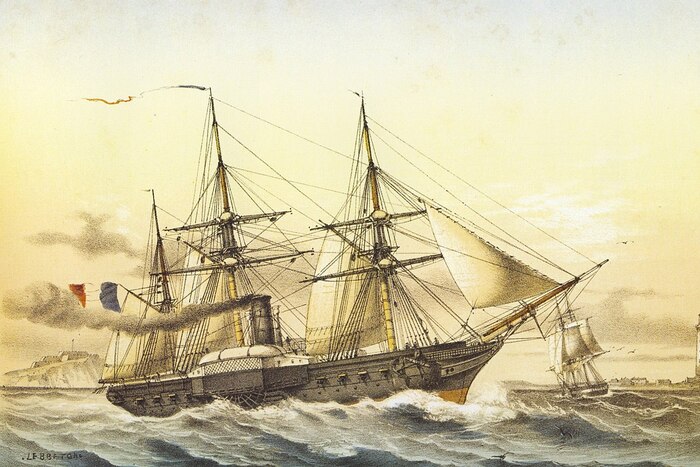

Учебно-артиллерийский корабль (по болгарской классификации - легкий крейсер) "Надежда".Построен во Франции в 1898 г. по проекту авизо "Касабланка", на службе в Болгарском флоте в 1900-1918 гг.

15 октября 1903 года Добрев прибыл в Петербург и был зачислен в Морской офицерский артиллерийский класс в Кронштадте. Обучение длилось один год. Добрев писал в своих мемуарах: «Я учился в России, потому что наши берега нуждались в морской защите. Надо знать практическую силу флота, чтобы успешно участвовать в его строительстве»(3).

Уже 25 февраля 1904 г. в письме к жене он заявил, что намерен просить о командировке в Восточную Азию: «Если война не закончится в ближайшее время, я готов принять в ней участие». «Это единственная возможность для меня получить опыт морской войны, — писал Добрев 7 марта 1904 г., - В противном случае я извлекаю только теоретическую пользу из своей учебы".

К 1903–1904 гг. Д. Добрев пессимистично относился к своей карьере офицера Болгарского флота. «Здесь я стану ученым, а потом опять сгнию в Варне», — писал он из Кронштадта 10 октября 1903 г. Добреву даже пришла в голову мысль, в случае необходимости, остаться на русской службе (5). При этом он убежден, что «хорошие морские офицеры не создаются только чтением книг и штудированием лекций, нужна практика, живое дело». Он добавил: «Японо-китайская и испано-американская войны показали, что именно офицеры служат фундаментом для создания хорошего флота; дрянные офицеры - дрянной флот» (6).

С такой убежденностью и настроением 25 апреля 1904 года Добрев направил рапорт в Военное министерство Болгарии с просьбой допустить его к плаванию в составе русской 2-ой Тихоокеанской эскадры. Он получил предварительное согласие начальника Учебно-артиллерийского отряда контр-адмирала Д.Г. Фелькерзама и начальника Морского Генерального штаба контр-адмирала З.П. Рожественского. Последний внимательно следил за подготовкой болгарских морских офицеров и обещал, что препятствий с российской стороны не будет. О том, что нейтралитет Болгарии будет нарушен, не может быть и речи, успокаиваел его Рожественский. Потому что правительство Болгарии не было официально приглашено Японией заявить о своем нейтралитете и не обязано его соблюдать.

В своем рапорте Добрев развивает мысль, что возможная роль подводных лодок в войне на море будет интересна ему и болгарским морским офицерам. Этот новый класс кораблей только что претерпел множество аварий. Война установит истинную ценность подобных кораблей. «Не забудем, — писал Добрев, — эту мысль адмирала С.О. Макарова, высказанную десять лет назад. Флот переживает новый этап развития. Практика покажет, какая система лучше всего для береговой обороны. Это должно заинтересовать Военное министерство. Мы должны узнать как можно больше о современном флоте».

В письмах Димитра Добрева жене видно, с каким нетерпением болгарский офицер ждет мнения Военного министерства. 20 июля 1904 года он написал Гермине Добревой, что «не собирается путешествовать ради удовольствия», но «хочет испытать все трудности морского похода». «Знаешь, — добавляет он, — когда я в море, я всегда здоровее, чем на суше».

20 августа 1904 г. приказом по Военному ведомству № 287 лейтенант Добрева допущен к командировке для прохождения практики дальнего плавания с русским флотом. 24 августа секретарь болгарского дипломатического представительства в России Борис Пантелеев Кисимов сообщил ему, что разрешение на отплытие дал лично князь Фердинанд. Болгарский офицер будет получать жалованье, предусмотренное для российских офицеров соответствующего ранга (8). 1 апреля 1905 г. Постановлением № 5 Совет Министров Болгарии утвердил отбытие и выделил деньги на командировку (9). Позднее, в письме доктору Стояну Даневу от 19 марта 1911 года, генерал Радко Димитриев напоминал, что «для того, чтобы Добрев вовремя вышел с русской эскадрой, я оказал большое содействие, потому что, зная его прекрасные умственные и моральные качества, я тешил себя надеждой, что в лице его впоследствии мы будем иметь хорошего командующего флотом».

К фото - Князь Фердинанд I Болгарский. Фотография с ресурса "Изгубената България": http://www.lostbulgaria.com/

Генерал Радко Димитриев. Отечественной аудитории больше известен по службе в Русской армии в годы Первой мировой войны и гибели в 1918 г. от рук большевиков.

Историк Иван Казаков (1912-2002) утверждает, что желанием лейтенанта Добрева принять участие в походе воспользовался командующий Болгарским флотом капитан I-го ранга Пол Пишон. Добрев отправлялся в Восточную Азию и переставал претендовать на командную должность в Болгарском флоте, поэтому получил разрешение (11). Но даже если принять во внимание мнение Пишона, окончательное решение принималось не им. В этом отношении не стоит переоценивать и влияние ген. Дмитриева, тем более, что в будущем он зарекомендовал себя как враг Добрева.

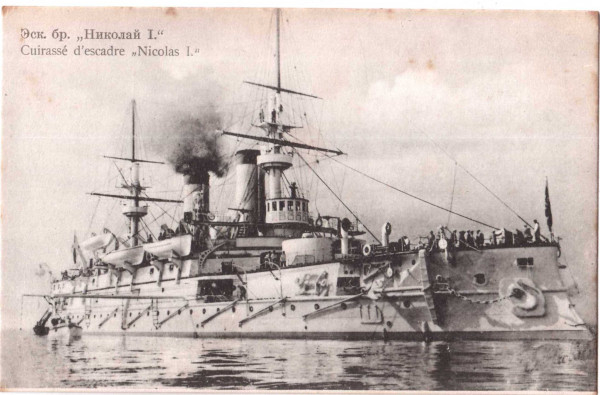

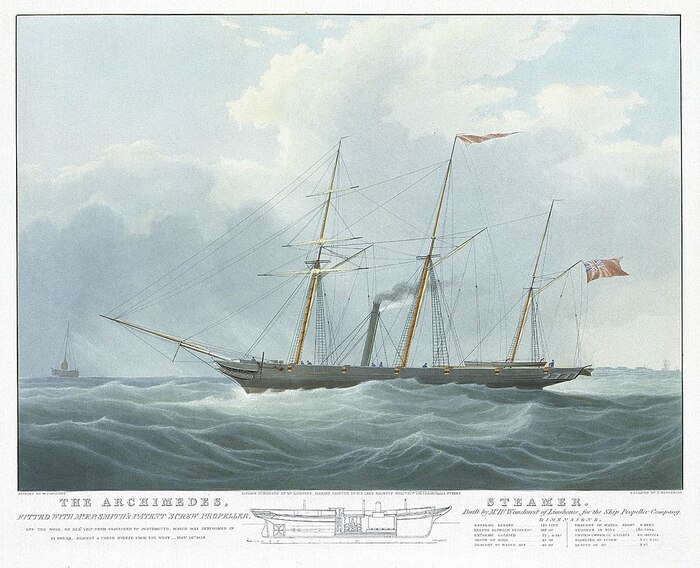

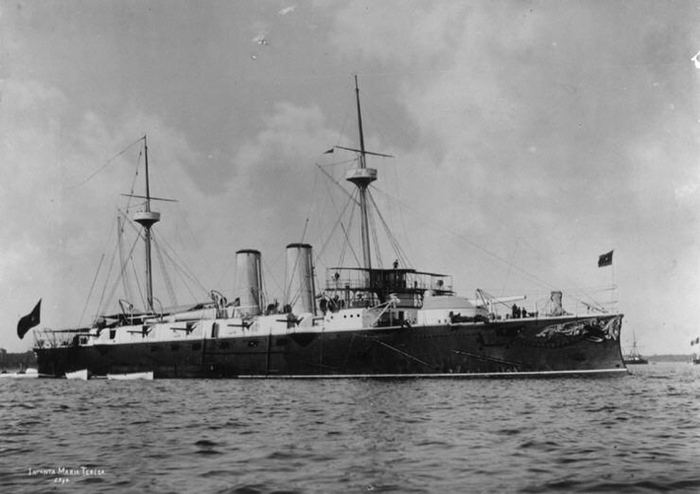

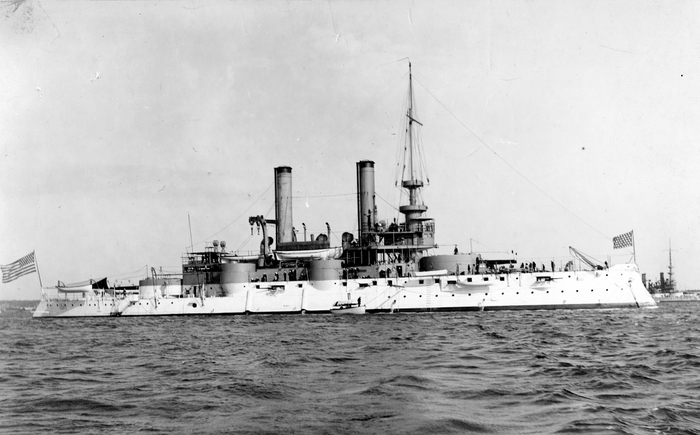

В июне-июле 1904 г. лейтенант Добрев участвовал в подготовке к походу русской эскадры на борту сначала броненосца «Николай I», а затем - на крейсере «Владимир Мономах». 2 августа он был зачислен в экипаж крейсера "Дмитрий Донской". Этот корабль был построен в 1885 году. Имел водоизмещение 6200 тонн, скорость 17 узлов. Он был вооружен 32 пушками и 5 торпедными аппаратами. Он располагал запасами угля в 825 тонн. Вместе с крейсером «Адмирал Нахимов» он являлся старейшим кораблем отряда (13).

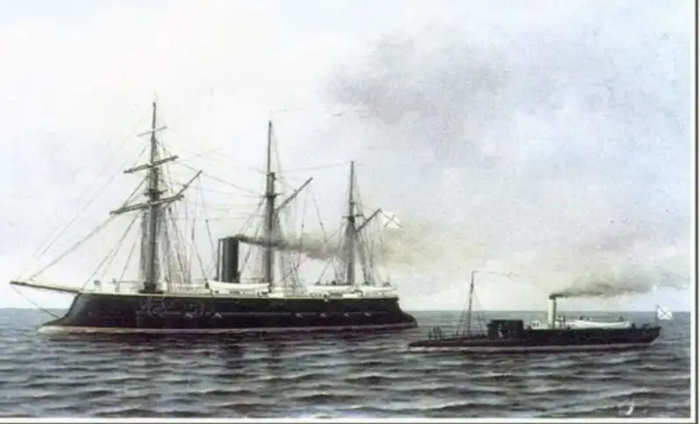

2 (15) октября 1904 года 2-ая Тихоокеанская эскадра начала переход из порта Либава на Балтийском море во Владивосток. В составе эскадры было двое старших морских офицеров, сыгравших большую роль в создании Болгарского флота. Командующий эскадрой адмирал Зиновий Петрович Рожественский в 1883–1885 гг. командовал Болгарской флотилией и Морским отрядом в Русе (14). Командир крейсера "Дмитрий Донской" капитан I-го ранга Иван Николаевич Лебедев в 1884 году обучал минному делу моряков болгарской Дунайской флотилии.

З.П. Рожественский (нач. ХХ в.) и И.Н. Лебедев (в период службы в Болгарском флоте).На фотографии первого - надпись на сербско-хорватском языке (латиницей): Адмирал Рожественский, командир русского Балтийского флота.

Отправка 1-ой Тихоокеанской эскадры была бессмысленна. Основная база русского флота на театре войны Порт-Артур была окружена японцами с моря и суши, а эскадре была поставлена задача действовать там вместе с кораблями 1-й Тихоокеанской эскадры. Конечно, если она доберется до места и если Порт-Артур выдержит осаду. Экипажи кораблей 2-ой эскадры были собраны с различных боевых кораблей. Имелось много молодых матросов, запасных чинов и офицеров с небольшим боевым опытом. «Это не эскадра, а случайное скопление кораблей, — писал Ю.И. Чернов. - Вспомогательных баз для судоремонта и снабжения углем нет. Вот почему корабли загружают огромное количество топлива и размещают его повсюду: на палубах, вокруг пушек, даже в офицерских каютах. Помимо прочих напастей, это нарушает остойчивость кораблей. Перед уходом их артиллеристы провели всего одни практические стрельбы по 2-3 пушечных выстрела на орудие... Отсутствие баз является причиной того, что эскадру сопровождает большое количество военных транспортов» (15).

В Танжере эскадра делится на два отряда. Тяжелые боевые корабли не могут пройти через Суэцкий канал и продолжают путь вокруг берегов Африки. Через канал проходят транспорты и часть боевых сил во главе с младшим флагманом контр-адмиралом Д.Г. Фелькерзамом. 27 декабря 1905 года два отряда встретились у острова Мадагаскар в заливе Нуси-Бе. Незадолго до встречи стало известно о падении Порт-Артура. Адмирал Рожественский колеблется, просит о помощи силами Черноморского флота. Готовят третью эскадру, отбывающую под командованием контр-адмирала Н.И. Небогатова. 26 января 1905 года она вошла в состав 2-ой Тихоокеанской эскадры.

Относительно длительное пребывание на острове Мадагаскар угнетает экипажи. «Мне уже все надоело, — жалуется Д. Добрев, — жара сильная, нервы уже не здоровы, потому что дорога крайне трудна. Плохо жить без информации и без связи с миром. Вот почему приход почты — настоящий праздник» (16). В то же время З.П. Рожественский плохо относился к экипажам. Ю.И. Чернов характеризует его как фанфарона, лишенного флотоводческого таланта (17). По иронии судьбы, однако, именно он руководил русским флотом в одном из величайших сражений мировой военно-морской истории, сражении 14-15 (27-28) V.1905 г. у японского острова Цусима. И это после беспрецедентного морского похода боевых кораблей протяженностью в 18 000 миль.

Офицеры крейсера "Дмитрий Донской" во время похода 2-й Тихоокеанской эскадры.Димитр Добрев - четвертый слева в верхнем ряду.

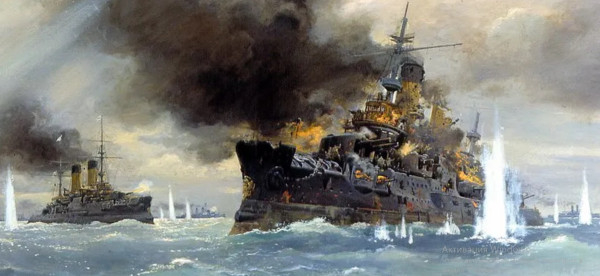

В момент, когда на флагманском броненосце «Князь Суворов» отмечался день коронации императора Николая II, вспомогательный крейсер «Урал» объявил о появлении японских кораблей. З.П. Рожественский отказался от активных боевых действий, и инициативу перехватила японская эскадра адмирала Х.Того.

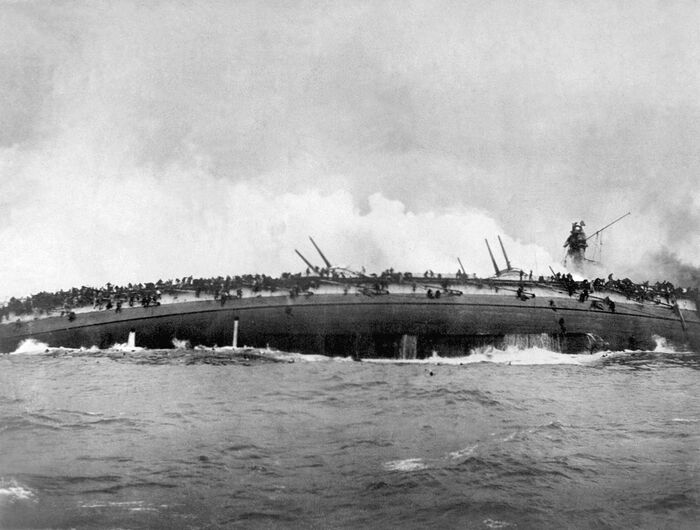

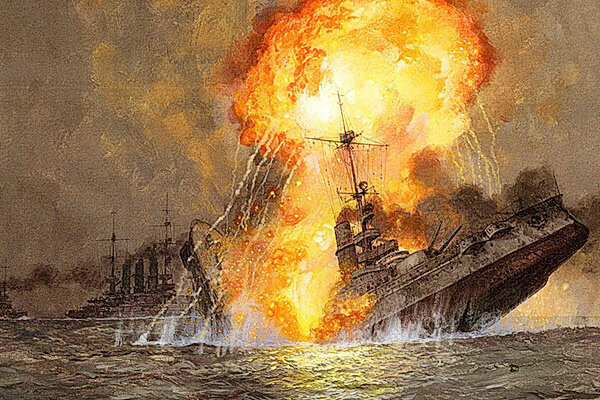

Крейсер «Дмитрий Донской» входил в состав отряда крейсеров, которым командовал контр-адмирал Энквист. Его артиллерия была модернизирована, но в целом это был старый корабль. 15 мая 1905 года в 30 милях к югу от острова Дажелет его настигла эскадра вице-адмирала Урио из 6 новых крейсеров и 6 эсминцев. Однако экипаж "Донского" вступил в бой. Бой длился 1 час и 45 минут. Также были отбиты три ночные атаки миноносцев. Командир корабля капитан I ранга И.Н. Лебедев был смертельно ранен, но экипаж продолжал сражаться. Командование принял старший офицер К.П. Блохин (18).

Лейт. Добрев управляет огнем на левом кормовом плутонге нижней батарейной палубы (19). Против 32 пушек "Донского" у японцев было 76 орудий, не считая малокалиберных 37-мм и 47-мм. В ходе боя каюта болгарского офицера была разбита 300-мм снарядом. Все его имущество было уничтожено: книги, бортовой журнал и прочее. Всего с российской стороны погибли на крейсере "Дмитрий Донской" 3 офицера и 62 матроса, 6 офицеров и 140 матросов получили ранения.

Несмотря на достойное сопротивление, в силу невозможности продолжать бой, крейсер «Дмитрий Донской» был затоплен экипажем 16 мая 1905 года в полутора милях южнее острова Дажелет на глубине 200 метров. Тела убитых были заперты в каютах. Оставшиеся в живых члены экипажа высадились на остров, где попадали в плен.

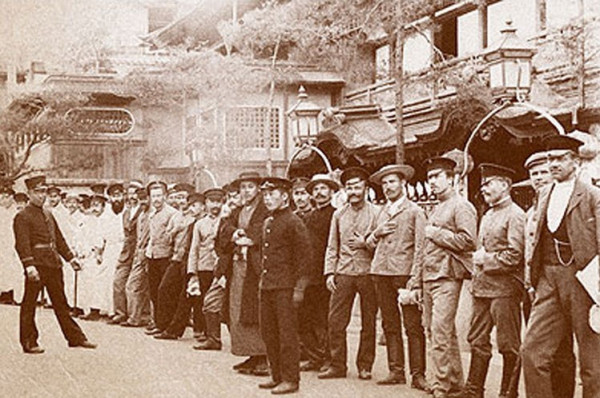

Пленные русские моряки 2-й Тихоокеанской эскадры в г. Мацуяма.Большинство - в штатской одежде, т.к. выход в город в форме им запрещался.

Лейт. Добрев был доставлен в Сасебо на крейсере «Касуга». 28 мая 1905 г. в Болгарии сообщили, что, по словам французского посла в Токио, он жив и находится среди русских пленных в Японии (20). Из Сасебо транспортом «Тоя Мару» Димитр Добрев был перевезен в Мацуяма, а с 26.VI.1905 г. находился в Осаке. 30 октября того же года в Кобе он был передан помощнику Главного комиссара по приему военнопленных полковнику Шестаковичу и доставлен на пароход российского Добровольного флота «Владимир». Его приписали к сводной роте из 280 солдат, возвращавшихся из плена. 5 ноября они прибыли во Владивосток. Из-за политических протестов в этом городе бывшие военнопленные были быстро отправлены в Харбин. 30.XI.1905 лейтенант Добрев приехал в Санкт-Петербург. При содействии болгарского военного атташе полковника Пападопулова 25 декабря он покинул Россию, и через три дня встретился со своей семьей в Загребе (Австро-Венгрия).

После долгой болезни Добрев вернулся в Болгарию (2.II.1906) (21). 9 февраля 1906 года он приехал в Софию. Его возвращение вызвало большой общественный интерес. По словам одного армейского офицера, он и его товарищи хотели встретиться с Добревым и «поздравить болгарского моряка..., который прошел через такие испытания, которых никто из нас не видел и не увидит» (22). Большая группа офицеров — однокурсников Добрева из Военного училища устроила в честь него торжественный обед. «Сегодня, — писал 26 февраля 1906 года капитан 2-го ранга Станчо Димитриев своей жене, - мы встретились с Добревым и долго-долго говорили о его путешествиях и приключениях... Он выглядит очень измученным и похудевшим... За обедом Добрев вел себя очень корректно. Нас собралось около 31 человека» (23).

7.III.1906 лейтенант Добрев был принят военным министром генерал-лейтенантом Михаилом Савовым. Генерал Радко Димитриев приветствовал его специальным письмом, приглашая "рассказать несколько историй" (24). Добрев принял приглашение и сделал два доклада в Военном клубе в Софии. Присутствовали высшие офицеры, весь генеральный штаб и сам князь Фердинанд. Добрев увлекательно рассказал о войне и довел собравшимся сделанные из нее выводы относительно развития болгарского флота.

Варна в начале ХХ в. Городской парк над морем. Фотография с ресурса "Изгубената България": http://www.lostbulgaria.com/.

В Варне лейтенанта Добрева также встретили с большим интересом. «Мы, молодые офицеры флота, — рассказывал лейт. Александр Манолов, - с нетерпением ждали его приезда в Варну. Мы все во главе с капитаном 2-го ранга Ст. Димитриевым слушали его речь, затаив дыхание. Когда он закончил, то как будто добрый дух вселил в нас надежды на развитие флота» (25).

За участие в Цусимском сражении капитан-лейтенант Добрев был награжден болгарским орденом «Св. Александра» IV степени с мечами и российским орденом Св. Владимира IV степени с мечами и бантом "за особые подвиги, храбрость и самопожертвование в бою с японским флотом 14-15 мая 1905 г." (26).

Боевые действия на море во время Русско-японской войны подробно изучались болгарскими морскими офицерами. Особое внимание они уделяли использованию миноносцев, которые являлись в то время практически единственными боевыми кораблями Болгарского флота. Было несомненно доказано, что эти корабли успешно действуют только ночью.

Миноносец "Дерзкий" (Дръзки) в экспозиции морского музея в Варне.Вместе с пятью систершипами производства французской фирмы "Шнайдер" он вступил в строй Болгарского флота в 1907 г.

Мичман 1-го класса Богдан Ганчев перевел из итальянского журнала статью о Цусимском сражении (27). Но Балканская война доказала, что одного большого интереса недостаточно, нужна правильная военно-морская политика государства, и в конце концов - финансовые ресурсы для осуществления этой политики.

Что касается морских сражений в Яусско-японской войне, то кап. 2-го ранга Ал. Манолов резюмировал: «Мы с трепетом следили за событиями войны. Сначала мы верили русскому военно-морскому командованию, потому что там были такие адмиралы, как С.О. Макаров, З.П. Рожественский, капитаны Бухвостов, Эссен и другие. Но когда погиб Макаров и когда мы узнали о безответственном командовании в Порт-Артуре со стороны Безобразова, Алексеева и других, мы с тяжелым сердцем признали, что Россия не смогла одержать победу на Дальнем Востоке. Нам также тяжело было смириться с Цусимским погромом. Профессор Кладо предвидел ее поражение [2-ой Тихоокеанской эскадры]. Мы, молодые люди, всегда думали, что 2-ая Тихоокеанская эскадра посылается только как дипломатический ход для начала мирных переговоров. Мы находились с начальником штаба Кронштадтского военного порта, когда ему принесли известие о Цусимской катастрофе. Он переживал это очень тяжело» (28).

Несмотря на "конфузию" при Цусиме, капитан 1-го ранга Димитр Добрев продолжал высоко ценить командира 2-ой Тихоокеанской эскадры контр-адмирала З.П. Рожественского. В России его справедливо и очень резко раскритиковали и привлекли к ответственности. Когда в 1909 году адмирал умер, Добрев написал статью «На смерть адмирала Рожественского» и представил ее для публикации в «Военном журнале». 17 января 1909 г. редакция вернула ему статью, сократив ее до деятельности адмирала Рожественского только в Болгарии. В итоге статья не был напечатана. Сохранившаяся рукопись свидетельствует о восхищении Добрева заслугами Рожественского.

***

Парадный портрет Димитра Добрева, заказанный им в преклонные годы.Вопреки своим заслугам морского офицера, он покинул флот очень рано и долгие годы работал адвокатом в родном городе Русе.

Капитан 1-го ранга Димитар Добрев — единственный иностранный офицер — участник похода 2-ой Тихоокеанской эскадры и Цусимского сражения* (30). Битва навсегда осталась памятным событием в его жизни, принеся ему большой авторитет в Болгарском флоте. Когда в 1909 году пошли слухи, что он будет назначен командующим Дунайской флотилией, лишенной современных боевых кораблей, анонимный автор полагал, что это унижает его, потому что Добрев был «настоящим моряком, и даже строевым». Его положительное отношение к адмиралу Рожественскому поддерживал капитан 2-го ранг Ал. Манолов, оценивавший его как великого адмирала. Он писал: «В чрезвычайно тяжелых условиях русские проявили себя хорошими моряками. Нет вины экипажей в том, что безумие правительства отправило их на бойню. Для русского моряка Цусима не поражение, а подвиг» (32). На основании документальных данных Манолов утверждал (не бесспорно), что в Цусимском сражении у Японии было 210 орудий главного калибра, у России — 125; и если японские корабли делали 360 выстрелов в минуту, то русские способны были произвести только 139 выстрелов (33).

Прошедшие испытания в рядах Русского флота болгарские военно-морские командиры, несмотря на незначительные корабельные силы Болгарии, сумели доказать свои качества достойных моряков. Ярчайший тому пример — участие лейтенанта Димитра Добрева в Русско-японской войне.

_____________________________________________________________Перевод с болгарского.

Сноски:

1 Козлов, И. А. Русский военно-морской флот в период капитализма. Докторская диссертация. Рукопись. СПб, 1966, л. 46–48.

2 Павлов, Вл. Български морски офицери. С., 1973, с. 30–54. Все даты по стар. стилю.

3 Добрев, Д. С ескадрата на адмирал Рожественски в Руско-японската война. Беседа, читана по Радио София на 31.V.1936 г. – Морски сговор, г. 21, кн. 3–4, с. 26.; Българска военна мисъл, г. 3 (1936), кн. 21–22; Морски техник, г. 12, бр. 76, 77/10.VІ, 10.VІІІ.1941 г.

4 Военноморски музей – Варна, вх. № 1044 – 1956, папка № 100-а. Архив на капитан І ранг Д. Добрев, л. 51, 52; ЦВА, ф. 1027, оп. 1, а. е. 43. Заповед № 159/8.VІ.1906 г.

5 ВММ, вх. № 1044 – 1956, п. 100-а, л. 56, 57.

6 Там же, вх. № 1054 – 1956, п. 102-д, л. 27, 28.

7 Там же, вх. № 1057 – 1956, п. 103-в, л. 6–9. Рапорт от 25.ІV.1904 г.; вж. и Морски сговор, г. 21 (1944), кн. 3–4, с. 27.

8 Военни известия, г. 14, бр. 86/21.VІІІ.1904 г.

9 ЦДИА, ф. 284, оп. 1, а. е. 2074.

10 БИА-НБКМ, ф. 15, оп. 1, а. е. 485, л. 5, 6.

11 Корабостроене и корабоплаване – Варна, 1968, кн. 2, с. 30.

12 ВММ, вх. № 1048 – 1956, п. 101-в, л. 40.

13 Кладо, Н. Л. Современная морская война. Морския заметки о русско-японской войне. СПб, 1905, с. 32.

14 Боев, Р. Капитан-лейтенант Зинови Петрович Рожественски и Българския военен фолт. – Юбилеен сборник 50 години Военноморски музей – Варна. 1923–1973. Варна, 1974, с. 165–212.

15 История русско-японской войны 1904–1905 гг. М., 1977, с. 324–329.

16 ВВМ, вх. № 202 –- 1973. Писмо до Ермина. 20.І.1905 г.

17 История русско-японской войны 1904–1905 гг., с. 329.

18 ВММ, вх. № 1045 – 1956, п. 100-б, л. 66–68.

19 Организация артиллерийской службы на судах 2-ой эскадры флота Тихого океана. СПб, 1905. 35 с.

20 Пряпорец, г. 8, бр. 12/28.V.1905, с. 4.

21 Военни известия, г. 15, бр. 21/23.ІІ.1906 г., с. 6. Заповед по Военното ведомство № 67/22.ІІ.1906 г.

В феврале откомандирован окончательно и русским морским ведомством (ЦВА, ф. 1027, оп. 1, а. е. 43, Заповед № 43/12.ІІ.1906 г.

22 ВММ, вх. № 846, 847 – 1956.

Записки кап. І р. Добрева из японских лагерей военнопленных.

23 Време за истина. Из архива на кап. І р. Станчо Димитриев (1866–1913). Варна, 1996, с. 65.

24 ВММ, вх. № 60 – 1963, п. 13.

25 Манолов, Ал. Животът на един моряк и неговите другари, л. 50.

26 ЦВА, ф. 1027, оп. 1, а. е. 82, Заповед по флота № 43/12.ІІ.1908; № 99/9.ІV.1906; Военни известия, г. 17, бр. 30/20.ІІІ.1908; Русский инвалид, бр. 9/12.І.1907 г.

27 Военен журнал, г. 17 (1905), кн. 8.

28 Манолов, Ал. Животът на един моряк и неговите другари, л. 28 сл.

Александър Андреев Манолов учился в Морском кадетском корпусе в Санкт Петербурге в 1898-1905 гг.

29 ВММ, вх. № 1054–1956, п. 102, л. 1.

30 Манев, Г. Участието на кап. І р. Добрев в Руско-японската война. – Морски сговор, г. 21 (1944), кн. 3–4, с. 25.

31 Военен глас, г. 2, бр. 60/18.ІХ.1909, с. 3.

32 Манолов, Ал. Животът на един моряк и неговите другари, с. 32.

33. История русско-японской войны, с. 338.; J. H. Westwood. Withnisses of Isushima. Tokyo, 1970. 321 p.

* Димитр Добрев - не единственный иностранный офицер, сражавшийся на русских кораблях при Цусиме. На крейсере "Владимир Мономах" в походе участвовали греческий мичман Герасим Метаксас а также, вероятно, еще один болгарский офицер мичман 1-го класса Винаров (спорный факт).