Эвакуация пострадавшего с 4300 м

13.08.2025. пик Орджоникидзе, Казахстан. 1 пострадавший 🚑🇰🇿

Эвакуация пострадавшего с пика Орджоникидзе. Вертолёт смог зависнуть на высоте 4300 метров. Для Казахстана это была первая спасательная операция без полной посадки вертолёта (КАЗАВИАСПАС). Причины инцидента не уточняются.

t.me/mountain_accidents - взято тут

UPD

Пишут открытый перелом голени

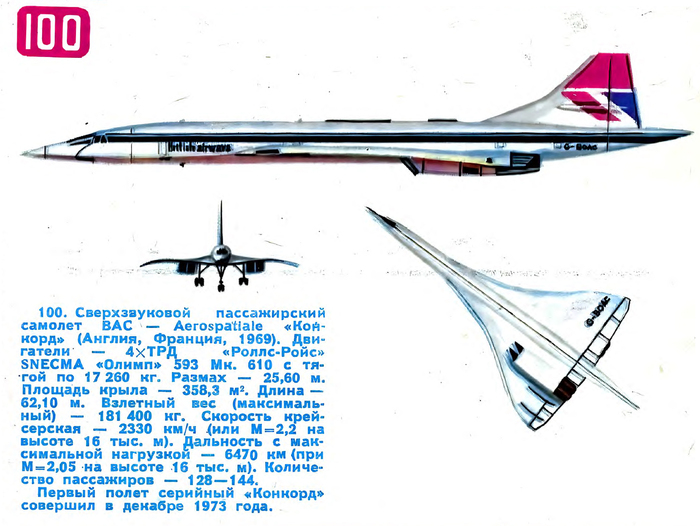

Япония во Второй мировой войне. Часть 13. Воздушное наступление на Японию и борьба на морских коммуникациях

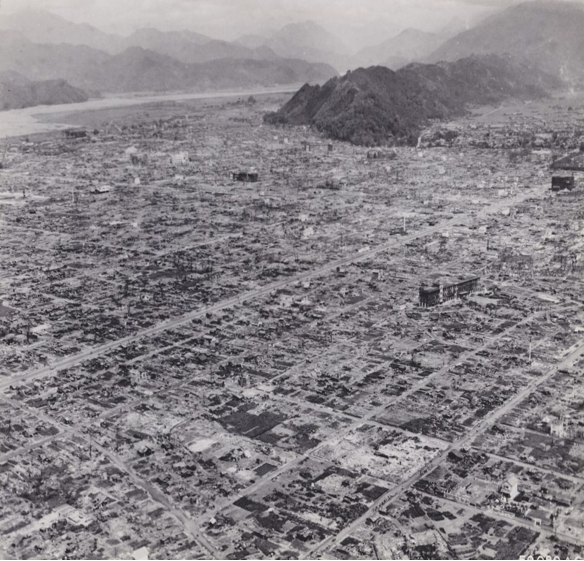

Ущерб, нанесенный японскому городу Сидзуока воздушными налетами Соединенных Штатов во время Второй мировой войны

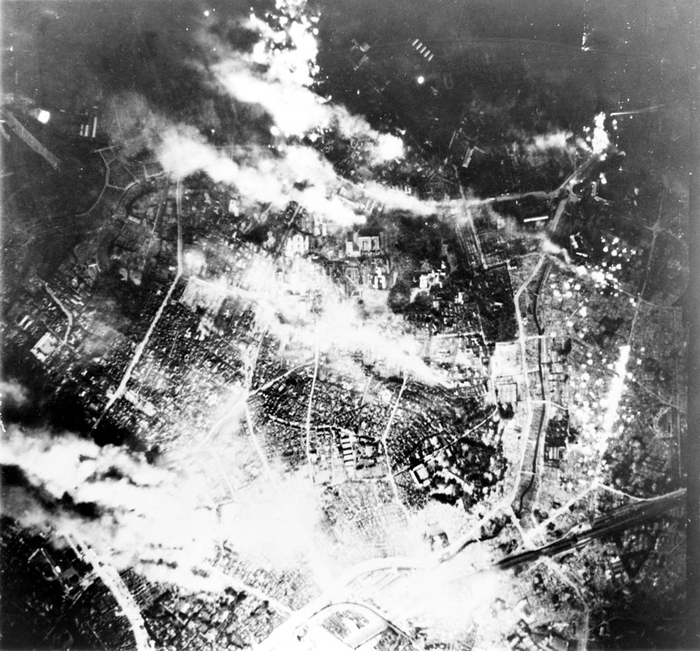

В начале войны японское военное командование недооценивало угрозу массированных воздушных налетов и не уделяло должного внимания развитию противовоздушной обороны. До осени 1944 года авиаудары по территории Японии оставались редкими, за исключением знаменитого рейда Дулиттла на Токио 18 апреля 1942 года и нескольких ограниченных операций с баз в Китае против острова Кюсю. Однако коренной перелом наступил после захвата американцами Марианских островов летом 1944 года – это позволило развернуть регулярные стратегические бомбардировки Японского архипелага. К весне 1945 года масштаб воздушного натиска достиг беспрецедентного уровня. Если за весь период 1942-1944 годов армады стратегических бомбардировщиков B-29 «Суперкрепость» совершили лишь 76 налётов с участием 2079 самолётов, то только за март 1945 года было проведено 91 воздушное нападение с привлечением 3509 боевых машин. Япония продемонстрировала полную неспособность организовать эффективную защиту: слаборазвитая система ПВО, катастрофическая нехватка зенитных орудий и радиолокационных станций раннего предупреждения, практическое отсутствие бомбоубежищ для гражданского населения сделали страну беззащитной. Массовая стихийная эвакуация городских жителей (свыше 8,3 миллионов человек) парализовала работу промышленных предприятий и дезорганизовала транспортную сеть. С марта 1945 года командующий 21-м бомбардировочным командованием США генерал Кёртис Лемэй перешёл к тактике тотального воздушного террора. Основной целью стали не военные объекты, а густонаселенные городские кварталы с их деревянной застройкой, легко воспламеняемой зажигательными бомбами. Апогеем этой бесчеловечной стратегии стала ночь на 10 марта 1945 года, когда 279 B-29 сбросили на столицу около 1700 тонн зажигательных бомб. Возникший огненный смерч уничтожил 41 кв. км города и унёс жизни более 83 000 токийцев – в основном стариков, женщин и детей. Заживо горели люди, пытавшиеся спастись в каналах с кипящей водой и на расплавленном асфальте улиц. К концу войны варварским бомбардировкам подверглись 98 японских городов; было уничтожено 25% всего жилого фонда, оставив без крова 9,2 миллиона мирных граждан. Примечательно, что, несмотря на колоссальные разрушения и гибель сотен тысяч трудящихся, удары с воздуха не нанесли решающего ущерба военно-промышленному комплексу Японии. Объёмы военного производства, хотя и снизились со 291,9 пункта в январе 1945 года до 156,6 пунктов в июле, рухнули в первую очередь из-за тотальной морской блокады, прекращения поставок стратегического сырья (нефти, каучука, металлов) и массовой мобилизации квалифицированных рабочих в армию. Уничтожение жилых кварталов и инфраструктуры городов, по сути, стало актом устрашения, направленным против мирного населения, а не против военной машины.

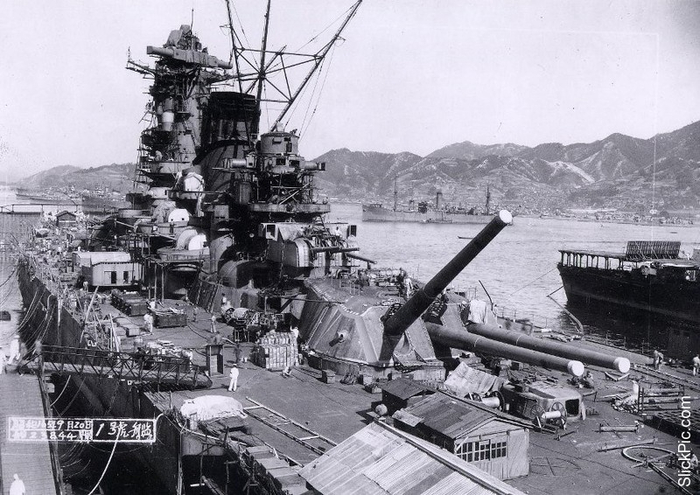

Япония, как островное государство, исторически зависела от импорта стратегического сырья, что делало её морские коммуникации крайне уязвимыми. Для перевозки войск, военных материалов и жизненно важного сырья она использовала протяжённые океанские линии снабжения, превышающие 40 тысяч километров. Важнейшими артериями стали маршруты из оккупированных районов Китая, Индокитая, Филиппин и особенно Голландской Индии (ныне Индонезия), откуда поступало до 90% нефти. Японское милитаристское командование грубо недооценило угрозу своим коммуникациям, ошибочно полагая, что разгром основного флота противника автоматически обеспечит безопасность перевозок. В первые 13 месяцев войны на Тихом океане эта иллюзия казалась оправданной: Япония потопила 665 транспортных и военных судов союзников общим водоизмещением свыше 1,7 миллиона тонн, потеряв при этом лишь 209 собственных судов. Однако уже в 1943 году стратегическая инициатива перешла к антифашистской коалиции. Потери японского торгового флота достигли катастрофических 1,8 миллиона тонн, в то время как отсталая судостроительная промышленность, эксплуатирующая труд рабочих в тяжёлых условиях, смогла восполнить лишь 62% утраченного тоннажа. В 1944 году диспропорция усилилась: империалистическая Япония построила новых судов всего на 36% от потопленного тоннажа. Попытка организовать защиту путём создания в ноябре 1943 года Объединённого эскортного флота потерпела крах. Этот флот оказался слабым, оснащённым устаревшими кораблями, лишёнными современной радиолокационной аппаратуры и эффективных систем противолодочной обороны.\ Одновременно возросла активность подводных сил США, получивших современные базы на захваченных Маршалловых островах. Американские подводные лодки, оснащённые радарами и усовершенствованными торпедами, начали методично уничтожать японские конвои. Результатом стал стремительный коллапс системы снабжения: с мая 1943 года по май 1944 года общий тоннаж японского торгового флота сократился с 5630 тысяч до 4308 тысяч тонн. Особенно чувствительной стала нехватка нефти: её ввоз в метрополию в мае 1944 года упал с довоенного уровня в 1 миллион баррелей до жалких 600 тысяч. Общий импорт стратегического сырья и продовольствия в 1944 году рухнул до 10,1 миллиона тонн против 16,4 миллиона тонн в 1943 году. Катастрофические потери танкеров (к концу 1944 года было потоплено 2/3 их довоенного состава) вынудили японское командование прибегнуть к отчаянной мере – использованию для снабжения боевых подводных лодок, что ещё больше подрывало их военную эффективность. В то же время коммуникации союзников через Тихий океан, защищаемые мощными эскортными группами с авианосным прикрытием и современной техникой, оставались практически неуязвимыми. Японские подводные лодки, технически отсталые и лишённые радаров, в 1944 году сумели потопить лишь несколько транспортов и эсминцев, не оказав существенного влияния на перевозки противника. К 1945 году кризис японских коммуникаций достиг апогея. За первые семь месяцев флот смог перевезти всего 2743 тысячи тонн грузов – в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период 1944 года. Судостроительная промышленность, парализованная нехваткой металла, квалифицированных кадров (мобилизованных на фронт) и разрушенными американскими бомбардировками верфями, восполнила лишь треть от потерянного за это время тоннажа. Полная неспособность милитаристской Японии организовать защиту своих жизненно важных морских путей и создать хоть какую-то угрозу коммуникациям союзников стала одной из ключевых материальных предпосылок её окончательного поражения, наряду с героической борьбой народов Азии против японских оккупантов.

Продолжение в следующем посте...

Памяти экипажа Бе-200 Морской Авиации Военно-Морского Флота России

14 августа 2021 года на востоке Турции при выполнении задачи по тушению лесных пожаров потерпел крушение самолет-амфибия Бе-200 Морской Авиации Военно-Морского Флота России. В авиакатастрофе погибли российские военные летчики и трое граждан Турции, которые указывали экипажу очаги возгорания.

По горячим следам в военном ведомстве пояснили, что самолет упал во время захода на посадку. Самолет разбился у города Кахраманмараш. На сегодняшний день причины катастрофы не озвучены. Возможной причиной мог стать отказ двигателей -снижение тяги двигателей в результате нехватки кислорода в очаге крупного пожара. Согласно имеющимся видеоматериалам видно, что сбрасывая воду, летчики пытались спасти корабль, снизить его вес и набрать высоту, однако этого сделать не удалось. Видно, что после сброса воды Бе-200 тяжело идет на подъём, но затем исчезает за горой, и видимо там уже врезается в нее. Окончательные результаты этой трагедии станут известны только после расшифровки черных ящиков и проведения экспертизы.

Имена погибших, награжденных Указом Президента РФ орденом Мужества (посмертно) за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике:

полковник Кузнецов Евгений Викторович;

подполковник Беркутов Владислав Николаевич;

подполковник Карасев Вадим Александрович;

старший лейтенант Омельченко Николай Олегович;

старший сержант Чубаров Юрий Вадимович.

ГЕРОИ!!!! Светлая память!

Правду говорят: летчики не умирают, они просто улетают и не возвращаются… Сейчас можно сказать — летчики не погибают, они просто улетают, но только уже никогда не вернутся…

Про одного из лучших военных летчиков России Евгения Викторовича Кузнецова хочется сказать особо. Коллеги погибшего Евгения Кузнецова называют его настоящей легендой морской авиации.

Полковник, кавалер трех орденов Мужества (третий — посмертно), Ас летательных аппаратов военного назначения со взлетом с палубы авианосца, в том числе в сложных метеоусловиях. Всем известно, что палубных летчиков в России можно пересчитать по пальцам рук. Евгений Кузнецов – это ученик и друг легендарного генерал-майора Тимура Апакидзе. В России он был приемником школы этого офицера. В девяностых он был одним из тех, кто вместе с Апакидзе спас корабельную авиацию для России, сохранил одноименный и единственный для страны авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Став Командиром, самое сложное и тяжелое брал на себя, не боялся ответственности и не перекладывал ее ни на кого никогда, свято верил в свое дело, в свою технику, в свои знания. За каждого своего подчиненного стоял горой, а им всегда было дорого его доверие, поддержка и личный пример.

Широкому кругу Евгений Кузнецов известен как герой документального фильма «Форсаж. Возвращение», рассказывающего о непростой судьбе морских боевых летчиков советского, украинского и российского Крыма.

Военный летчик, командир воздушного судна Евгений Кузнецов, был главным по испытаниям самолетов-амфибий Бе-200. Бе-200 Морской Авиации Военно-Морского Флота России исключительно надежный самолет, не знавший ранее катастроф. Летчик Евгений Кузнецов вел Бе-200 «Александр Мамкин» в небе главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2020 году, проводил полеты весной 2021 года в Арктике с посадкой на Землю Франца-Иосифа.

Евгений Викторович — это профессионал высочайшего класса, ас морской авиации России, всего себя посвятил служению Отечеству, людям, своим сослуживцам, и, погибая, исполнил свой воинский долг. О таких людях говорят: «Отдает всего себя». А он — даже больше.

Евгений Кузнецов был не только мастером своего дела на службе, а еще был настоящим человеком, Человеком с большой буквы — любящий муж и отец, воспитавший сына, тоже летчика, надежный, верный друг, на которого всегда можно было положиться в любой ситуации.

И теперь это глубокая личная трагедия для каждого из тех, за кого он всегда переживал, кому было дорого его доверие, для его родных, соратников и друзей.

Память о Человеке и Командире будет жить всегда в наших сердцах!

Источник verumreactor.ru

"Выравниваем, задержи штурвал!" Посадка курсантов с "козлением" в Ртищево1

Эта история об аварии, которая запечатлена на любительском видео, в своё время широко разошедшемся в сети. На нём учебно-транспортный самолёт Л-410 совершает неудачную посадку на аэродроме Ртищево.

Let L-410 Turbolet - чешский двухмоторный турбовинтовой самолёт, рассчитанный на перевозку до 19 пассажиров или эквивалентного груза. Надёжный, с коротким разбегом и пробегом, он широко использовался в СССР и России как в региональных перевозках, так и для подготовки лётчиков.

Аэродром Ртищево в Саратовской области - учебная база, где курсанты авиационных училищ осваивали пилотирование Л-410. Здесь отрабатывали взлёты и посадки, в том числе в сложных условиях.

Официального отчёта по этому инциденту в открытом доступе нет. Однако из информации, собранной в интернете и обсуждений на авиационных форумах, удалось выяснить следующее.

Авария произошла 24 августа 2006 года. За штурвалом находились курсанты, выполнявшие второй самостоятельный вылет за день. В момент касания машина начинает «козлить» - несколько раз отскакивает от полосы, каждый раз приземляясь с усиливающимся ударом. Ухода на второй круг не происходит, и самолёт продолжает попытки приземлиться до полной остановки.

«Козление» - это серия отскоков самолёта от ВПП после первого касания. Обычно возникает из-за превышения скорости, неправильной техники выравнивания или несогласованных действий экипажа. Каждый следующий удар о полосу происходит с большей вертикальной скоростью, что повышает нагрузку на конструкцию и может привести к разрушению шасси, повреждению фюзеляжа и потере управляемости. В таких случаях стандартной и безопасной реакцией считается уход на второй круг после первого серьёзного отскока.

Видео сопровождается коментариями инструктора или руководителя полётами:

- Малый газ.

- Выравниваем. Выравниваем.

- Задержи штурвал.

- Плавненько подбери.

- Задержи штурвал. Задержи штурвал. Задержи штурвал 65-й!

- Выключить двигатель 65!

Последствия оказались серьёзными: фюзеляж и шасси получили значительные повреждения. Повреждения получила и сама взлётно-посадочная полоса - в местах ударов остались следы разрушения покрытия.

Из сообщений на формуах известно что в кабине велась несанкционированная видеосъёмка; по утверждению участников обсуждения, кассета была уничтожена после посадки.

По цитате из «заключения», опубликованной на форуме, причиной аварии названа недисциплинированность командира экипажа, выразившаяся в неуправлении действиями второго пилота и отсутствии запрета на съёмку. Повреждённый самолёт, по данным на 2009 год, в строй не вернулся.

Уход на второй круг - не «ошибка», а штатная и самая безопасная реакция, как только посадка перестала быть стабилизированной. При первом серьёзном отскоке при козлении параметры посадки уже выходят за допуски: скорость и энергия велика, тангаж «гуляет», следующая встреча с полосой почти всегда жёстче предыдущей.

Попытка «додавить» самолёт лишь увеличивает вертикальную скорость и нагрузку на стойки и фюзеляж. Невыполнение ухода на второй круг - это человеческий фактор, желание довести начатое до конца, «сесть во что бы то ни стало». Но законы физики к этому равнодушны. Что нам ярко демонстрирует и эта ситуация и ещё одна история, про которую мы недавно писали:

Расследования авиакатастроф в Telegram: