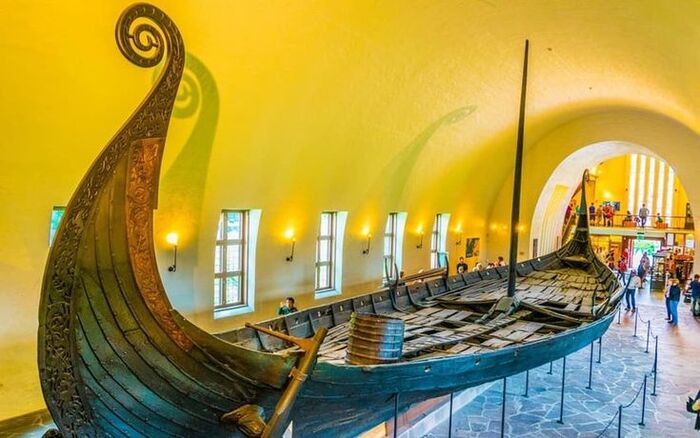

Когда мы вспоминаем викингов, перед глазами встают бородатые воины с топорами, грозные драккары, суровая Скандинавия и... бесконечные пиры. Эти люди не просто завоёвывали земли и писали саги - они умели есть и пить с размахом, достойным легенд.

Так что же на самом деле ели викинги? И каким был их алкоголь? Пора погрузиться в древнюю Скандинавию и посмотреть в котёл сурового северного воина.

Мясо викингов: не просто дичь

Мясо для викингов - не деликатес, а основа рациона. В суровом климате без белка и жира не выживешь. Викинги ели:

Говядину - коров разводили повсеместно, мясо солили и коптили.

Свиней - особенно любили сальтую (солёную) свинину, пригодную в походах.

Баранину и козлятину - доступное мясо на севере, особенно в горных районах Норвегии.

Оленину и лосятину - дар леса, особенно в северных регионах Швеции и Финляндии.

Конское мясо - да, викинги ели лошадей, особенно во время ритуальных пиршеств.

Особой гордостью был жареный кабан - символ богатства и силы. В пиршествах, посвящённых Одину и Тору, именно кабана подавали на стол первым.

Рыба - королева северного стола

Викинги были отличными рыбаками. На столе почти всегда была:

Треска - сушёная, вяленая, жареная.

Лосось - слабосолёный и копчёный, настоящий деликатес.

Сельдь - её солили в бочках и брали с собой в морские походы.

Кит и тюлень - на севере ели всё, что плавало. Даже моржей жир использовался в пищу.

Иногда рыбу варили с травами, но чаще - вялили, коптили или солили, чтобы хранить в долгую зиму.

Гарниры и злаки: не только мясом сыт викинг

Скандинавская земля не балует урожаем, но кое-что выращивали:

Ячмень - основа хлеба и пива.

Репа - до прихода картошки была главным овощем.

Капуста и бобы - выращивали в небольших огородах.

Хлеб был грубым, серым, на закваске. Пекли его на камнях или в углях. Каши - густые, с мясом или молоком. В походах ели лепёшки, сушёные яблоки и орехи.

Медовуха, пиво и кровь врагов: что пили викинги

Алкоголь у викингов - не просто напиток. Это ритуал, праздник, боевой дух.

Пиво

Да-да, викинги варили пиво. И делали это мастерски. Использовали:

Пиво было слабым (3–4% алкоголя), но пили его каждый день, даже дети - разбавленным. Это было безопаснее воды!

Медовуха (мёд)

Мёд - напиток богов. Он играл ритуальную роль. Варили медовуху из:

Пряностей (ягоды, хмель, можжевельник)

Медовуха была крепче пива (до 10%), её пили на свадьбах, пиршествах, в честь побед и в память о павших. Верили, что в Вальхалле пируют мёдом в рогах.

Кровь и ритуальные напитки

Викинги практиковали жертвоприношения. Во время обрядов пили кровь жертвенных животных, смешанную с алкоголем - как символ жизненной силы.

Как выглядел викингский пир?

В доме ярла устраивались настоящие бесконечные пиры. Столы ломились от мяса, рыбы, хлеба, сыра и квашеной капусты. Пили из рогов, глиняных кубков, из дерева.

За столом звучали саги, тосты, песни и вызовы на бой. Пир - это часть культуры чести. Отказаться - значит оскорбить хозяина.

Приготовление еды

На открытом огне - костёр, вертел, глиняные горшки.

В земле - запекали мясо в углях, завернув в листья.

На камнях - хлеб, лепёшки, жареное мясо.

Посуды было немного - чаще деревянные миски, ножи, и всё ели руками.

Что ещё было на столе?

Сыры - мягкие, солёные, из козьего и коровьего молока.

Масло - взбивали вручную.

Яйца - куриные и гусиные.

Ягоды и мёд - сладости севера, ели с хлебом или кашами.

Что говорят археологи?

Раскопки поселений викингов в Йорке (Англия), Бирке (Швеция), Категате (Дания) показывают находки костей домашних животных, рыбьих чешуек, зерна, пивных кубков и даже остатков мёда.

Удивительно, но викинги питались разнообразно, несмотря на суровый климат. Их еда была сытной, жирной, высококалорийной - идеальной для холодов и битв.

А как это связано с богами?

Каждый пир - это часть мифологии. Бог Один часто появляется на пирах. Тор славится аппетитом: по сагам, он мог съесть целого быка за один присест. Валькирии подают павшим героям мёд бессмертия, сваренный в небесных чанах.

Так что пища - это не просто еда. Это связь с богами, традицией, духом воина.

Итог: зачем нам знать, что ели викинги?

Потому что это не просто история. Это вкус времени. Это понимание, как жили люди без холодильников, без супермаркетов, но с настоящим уважением к продукту и трапезе.

И, возможно, в следующий раз, варя густую кашу или пробуя медовуху, ты почувствуешь дух Скандинавии - дикий, честный, сильный.

Если вам понравилось заглянуть на пиршественный стол викингов и вы вдохновились духом древних вкусов, обязательно загляните на мой блог ВКУСНО ГОЛОДНЫЙ! Там вас ждут не только уникальные рецепты с историей, но и масса идей, как превратить обычную трапезу в настоящее приключение. Переходите - будет вкусно, сытно и по-настоящему интересно!

👉 ВКУСНО ГОЛОДНЫЙ - рецепты, которые пробуждают аппетит