Как в Русской Православной Церкви оценивается поведение Петра и Февронии Муромских

В Русской Православной Церкви есть хвалебное песнопение, которое называется

Акафист благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам.

В 2020 году этот акафист был рекомендован к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви: гриф ИС Р20-941-3609.

Акафист благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам издан Издательством Московской Патриархии Русской Православной Церкви.

В этом акафисте есть такие слова:

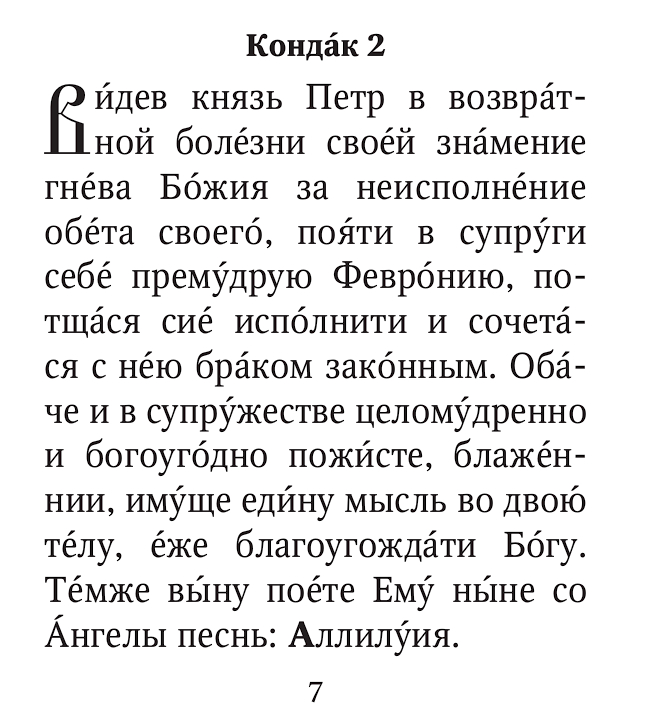

Кондак 2

Ви́дев князь Петр в возвра́тной боле́зни свое́й, зна́мение гнева Бо́жия, за неисполне́ние обе́та своего́, поя́ти в супру́ги себе́ прему́друю Февро́нию, потща́ся сие́ испо́лнити и сочета́ся с не́ю бра́ком зако́нным. Оба́че и в супру́жестве целому́дренно и богоуго́дно пожи́сте, блаже́ннии, иму́ще еди́ну мысль во двою́ те́лу, е́же благоугожда́ти Бо́гу. Те́мже вы́ну пое́те Ему́ ны́не со А́нгелы песнь: Аллилу́иа.

Акафист благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам

на сайте Сретенского монастыря РПЦ МП

Эти слова акафиста напоминают русским православным людям, рассказанную Ермолаем-Еразмом в "Повести о Петре и Февронии" историю о том как Феврония стала женой Петра.

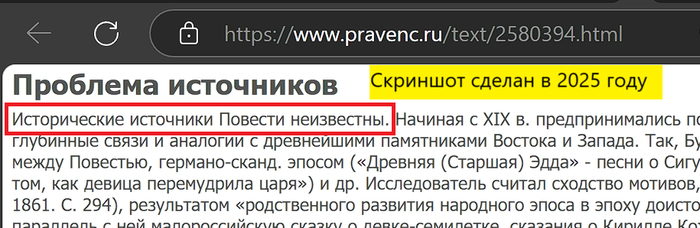

В официальной Православной энциклопедии РПЦ написано, что "главным источником сведений о жизни и кончине супружеской четы П. и Ф. является их Житие <...>созданное Ермолаем (в иночестве Еразм) (далее - Ермолай-Еразм), агиографом и публицистом XVI в., намного позже описываемых событий и содержащее крайне мало исторических данных.<...>Исторические источники Повести неизвестны.<...>

https://www.pravenc.ru/text/2580394.html

Пётр искал исцеление от поразившей его тяжёлой болезни.

Я приведу здесь рассказ Ермолая-Еразма об этом:

"Прослышал Петр, что в Рязанской земле много врачей, и велел везти себя туда — из-за тяжкой болезни сам он сидеть на коне не мог. И когда привезли его в Рязанскую землю, то послал он всех приближенных своих искать врачей.<...>

Благоверный же князь Петр повелел: «Везите меня туда, где эта девица».

И привезли его в тот дом, где жила девушка.

И послал он одного из слуг своих, чтобы тот спросил: «Скажи мне, девица, кто хочет меня вылечить? Пусть вылечит и получит богатую награду».

Она же без обиняков ответила: «Я хочу его вылечить, но награды никакой от него не требую. Вот к нему слово мое: если я не стану супругой ему, то не подобает мне и лечить его».

И вернулся человек тот и передал князю своему, что сказала ему девушка.

Князь же Петр с пренебрежением отнесся к словам ее и подумал: «Ну как это можно — князю дочь древолаза взять себе в жены!»

И послал к ней, молвив: «Скажите ей — пусть лечит, как умеет. Если вылечит, возьму ее себе в жены».

Пришли к ней и передали эти слова.

Она же, взяв небольшую плошку, зачерпнула ею квасу, дунула на нее и сказала: «Пусть истопят князю вашему баню, пусть он помажет этим все тело свое, где есть струпья и язвы. А один струп пусть оставит непомазанным. И будет здоров!»

<...>

Потом князь Петр пошел в баню мыться и, как наказывала девушка, мазью помазал язвы и струпы свои.

А один струп оставил непомазанным, как девушка велела.

И когда вышел из бани, то уже не чувствовал никакой болезни.

Наутро же глядит — все тело его здорово и чисто, только один струп остался, который он не помазал, как наказывала девушка, и дивился он столь быстрому исцелению.

Но не захотел он взять ее в жены из-за происхождения ее, а послал ей дары.

Она же не приняла.

Князь Петр поехал в вотчину свою, город Муром, выздоровевшим.

Лишь оставался на нем один струп, который был не помазан по повелению девушки.

И от того струпа пошли новые струпья по всему телу с того дня, как поехал он в вотчину свою.

И снова покрылся он весь струпьями и язвами, как и в первый раз.

И опять возвратился князь на испытанное лечение к девушке.

И когда пришел к дому ее, то со стыдом послал к ней, прося исцеления.

Она же, нимало не гневаясь, сказала: «Если станет мне супругом, то исцелится».

Он же твердое слово дал ей, что возьмет ее в жены.

И она снова, как и прежде, то же самое лечение определила ему, о каком я уже писал раньше.

Он же, быстро исцелившись, взял ее себе в жены.

Таким-то вот образом стала Феврония княгиней.

И прибыли они в вотчину свою, город Муром, и начали жить благочестиво, ни в чем не преступая Божиих заповедей.

Потом князь Петр пошел в баню мыться и, как наказывала девушка, мазью помазал язвы и струпы свои. А один струп оставил непомазанным, как девушка велела. И когда вышел из бани, то уже не чувствовал никакой болезни. Наутро же глядит — все тело его здорово и чисто, только один струп остался, который он не помазал, как наказывала девушка, и дивился он столь быстрому исцелению. Но не захотел он взять ее в жены из-за происхождения ее, а послал ей дары. Она же не приняла.

Князь Петр поехал в вотчину свою, город Муром, выздоровевшим. Лишь оставался на нем один струп, который был не помазан по повелению девушки. И от того струпа пошли новые струпья по всему телу с того дня, как поехал он в вотчину свою. И снова покрылся он весь струпьями и язвами, как и в первый раз.

И опять возвратился князь на испытанное лечение к девушке. И когда пришел к дому ее, то со стыдом послал к ней, прося исцеления. Она же, нимало не гневаясь, сказала: «Если станет мне супругом, то исцелится». Он же твердое слово дал ей, что возьмет ее в жены. И она снова, как и прежде, то же самое лечение определила ему, о каком я уже писал раньше. Он же, быстро исцелившись, взял ее себе в жены. Таким-то вот образом стала Феврония княгиней.

И прибыли они в вотчину свою, город Муром, и начали жить благочестиво, ни в чем не преступая Божиих заповедей.

Повесть о Петре и Февронии - Ермолай-Еразм

В православном акафисте Петру и Февронии отказ Петра выполнить вынужденное обещание оценивается как грех, вызывающий гнев Бога.

Иисус Христос в акафисте РПЦ МП на стороне Февронии.

Поведение Февронии в акафисте не осуждается.

На сайте религиозной православной организации «Сретенский ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» "Православие ру" , 8 июля 2025 года опубликован большой текст "Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские", написанный Марией Тоболовой.

https://pravoslavie.ru/171022.html

Пересказывая историю исцеления Петра, Мария Тоболова верно цитирует слова Февронии из "Повести..." Ермолая-Еразма: "Вот к нему слово мое: если я не стану супругой ему, то не подобает мне и лечить его».

Мария Тоболова не допускает ни слова осуждения в адрес Февронии за такое поведение, и при этом отрицательно оценивает стремлении Петра не выполнить вынужденно данное обещание.

Тоболова пишет: "Петр пообещал жениться, но в душе слукавил: гордость княжеского рода мешала ему согласиться на подобный брак.<...>Феврония излечила князя, но он отказался исполнить обещание жениться, пытаясь откупиться подарками, которые та не приняла. Поскольку она прозрела лукавство и гордость Петра, то велела ему оставить несмазанным один струп как свидетельство греха"

Специально подобраны Тоболовой такие слова, негативно характеризующие Петра: слукавил, гордость, откупиться.

В православии лукавым называется злой дух. Лукавство - это злое поведение, бесовское.

Гордость считается в православии грехом.

"Гордость, самый главный порок и начало всякого греха" -написано на православном сайте журнала "Фома"

https://foma.ru/gordost-chrezmernost-yavleniya-ili-preuvelic...

Пётр, согласно "Повести..." Ермолая -Еразма, сразу предлагал Февронии гонорар за исцеление. Он вёл себя изначально честно.

"Благоверный же князь Петр повелел: «Везите меня туда, где эта девица». И привезли его в тот дом, где жила девушка. И послал он одного из слуг своих, чтобы тот спросил: «Скажи мне, девица, кто хочет меня вылечить? Пусть вылечит и получит богатую награду»."

Повесть о Петре и Февронии - Ермолай-Еразм

В 21 веке в России Русская Православная Церковь Московского Патриархата воспитывает русских православных христиан на примере Февронии.

Представьте, что вам нужно лечение, вы обращаетесь к врачу, а врач вам говорит что вылечит вас только в том случае если вы вступите с ним в брак, а священник какой-нибудь, узнав об этом, вам говорит, что такова Божья воля о вас.

Вам понравится такое?

Вы поверите священнику?