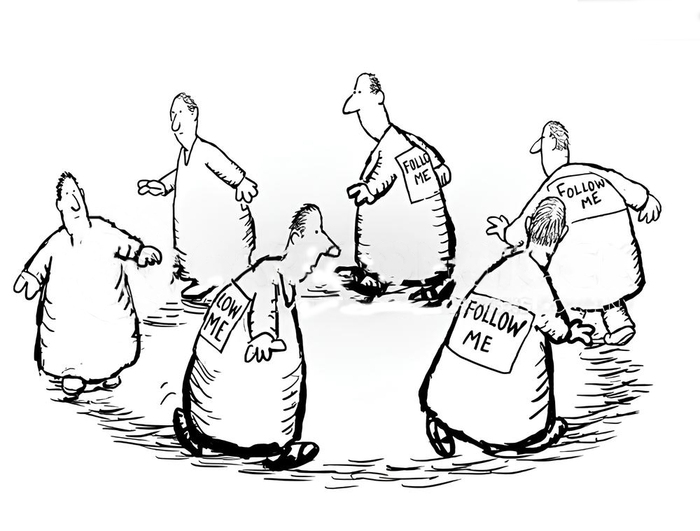

Примечательно в этом определении то, что убеждения человека могут не соответствовать убеждениям коллектива, который его окружает, но в какой-то момент времени человек решает согласиться со мнением большинства, предпочитая не разбираться в вопросе. Потом он делает это снова и снова и превращается в конформиста — человека без собственного мнения.

Природа человеческой социальности

Почему человеку так важно быть причастным к какой-то социальной группе, чувствовать единство с коллективом? Известно, что человек не выделяется среди других животных своими физическими данными, но эволюционировал в альфа-хищника благодаря тому, что стал социальным животным и начал создавать орудия труда.

Социальность многих животных — это следствие инстинкта самосохранения. В группе выжить проще, но не все животные социальны. Например, львы образуют прайды, они социальны, а тигры — одиночки. Наша социальность, или стремление к объединению в группы, заложена на генетическом уровне очень глубоко. Поэтому, каким бы человек ни был интровертом, в тотальном одиночестве, например на Марсе, он рано или поздно сойдёт с ума. Именно здесь кроются корни конформности и желания быть вместе со «своими». В современном мире важнейшая группа, объединяющая людей по территориальному, языковому, культурному и правовому признакам, — это государство. Но что, если эта группа перестаёт быть оплотом защиты для большинства её членов? Что, если эта группа сформирована не для того, чтобы сражаться с миром за общее благо каждого члена группы, а является системой, в которой большинство становится скорее заложниками этой группы?

От первобытного общества до сегодняшнего дня

Раньше всё было проще: коллектив из древних людей сражался с дикой природой. Ресурсов было мало, члены коллектива жили недолго, но цель у всех была одна — «убить мамонта» и выжить. В таком обществе не было вопросов о распределении ресурсов. Их не хватало, но ресурсы распределялись относительно равномерно, так как иначе общество бы не выжило. Историки называют этот общественный строй первобытным коммунизмом. В таком обществе всё было просто, по справедливости, но в силу примитивности технологий и производительных сил человек думал только об одном — как бы сегодня не помереть.

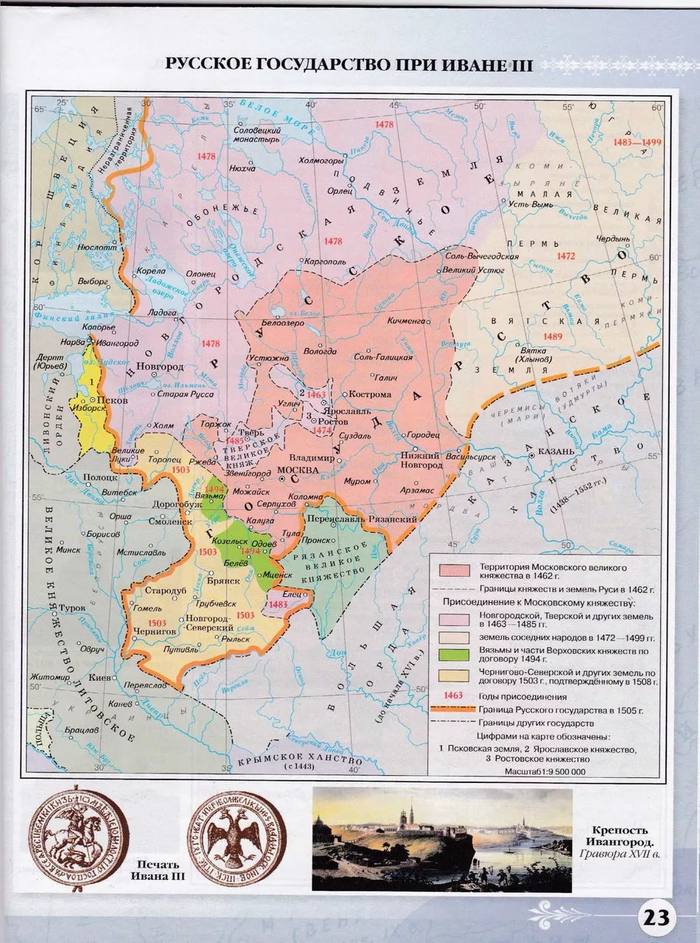

Примерно 10 тыс. лет назад, произошёл переход от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству. Этот период в истории человечества называют "неолитическая революция" и спустя примерно ещё 2-3 тысяч лет появляются первые государства (3000 гг. до н. э).

Государство как институт становится возможным благодаря формированию излишка продукта, который появился в результате освоения земледелия и скотоводства. Но куда девать этот излишек? Где-то в 3000-м до н.э. "эффективные менеджеры" Шумера и Египта смекнули: зачем пахать самому, если можно заковать пленных и назвать это "прогрессом"? Именно в период возникновения первых государств появляются классы рабов и рабовладельцев. У рабовладельцев есть не только излишки товаров, но и те, кто их создают — рабы и орудия труда, то есть частная собственность. Государство — это своего рода большой коллектив, в котором власть теперь принадлежит не всем, а меньшинству, накопившему больше ресурсов.

Читатель может возразить, что в первобытном обществе были старейшины и вожди, и они обладали огромной властью, но это не так. Члены первобытного общества были относительно равны, они не делились на управляющих и управляемых, поэтому политическая власть в таком обществе отсутствовала. Общество было относительно эгалитарно. Конечно, властные институты всё же существовали: члены первобытного общества подчинялись старейшинам, вождям или предводителям, но это подчинение было основано на их авторитете и взаимной выгоде каждого. Такая власть называется потестарной. Вожди скорее обладали привилегиями в силу мудрости и опыта, но не властью в привычном нам смысле этого слова. Первобытные вожди в отличии от современных не были единоличными собственниками ресурсов, добываемых племенем. В родовой общине высшим органом власти выступало общее собрание всех взрослых членов рода. Оно решало все важнейшие вопросы жизни общины.

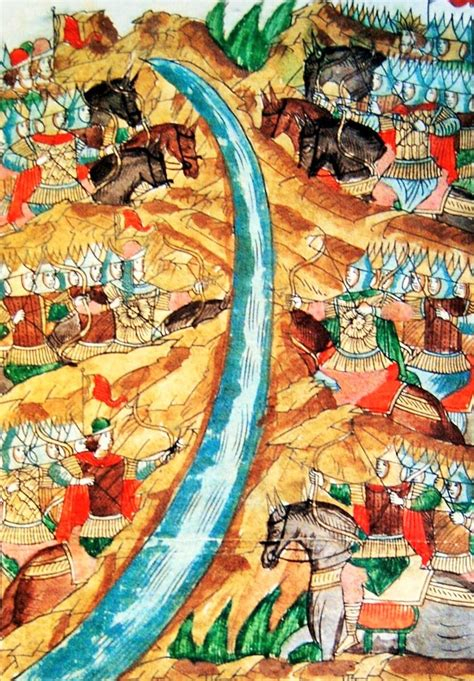

В первобытном обществе после нападения одного племени на другое побеждённое почти всегда полностью истреблялось, и в рабах не было смысла, так как такое общество не было способно прокормить всех пленных. Полезные пленные — здоровые женщины и сильные мужчины — становились такими же полноправными членами нового общества.

С появлением государств всё изменилось, рабство начало формироваться как институт. Рабы — это частная собственность. Затраты на раба окупались его эксплуатацией. При рабовладельчестве появилась возможность массово эксплуатировать людей, в первобытном обществе такой возможности не было.

Можно с уверенностью сделать вывод, что государство стало первой социальной группой, системой за всю историю человечества, враждебной по отношению к большинству её членов — рабов.

Классовая структура общества сохранялась вплоть до XX века. В начале XX века произошла революция, попытка перейти к обществу, в котором нет классов, нет эксплуатации человека человеком, а власть принадлежала бы большинству. Но такое общество просуществовало недолго по меркам истории человечества и, если коротко, развалилось по двум причинам:

Первая. Отсутствие компьютерных технологий и IT-систем для управления огромной плановой экономикой. Отсутствие технических инструментов для введения так называемого KPI. Без компьютеров стало крайне сложно управлять столь большой экономикой и оперативно следить за эффективностью принятых решений, а бумажная работа и бюрократический аппарат уже никак не справлялись. Представьте, насколько сложно заниматься бухгалтерией и учётом без 1C? Все современные компании внутри себя работают в рамках плановой экономики. Представьте сложность управления Google, Amazon или Ozon без компьютеров? А теперь умножьте эту сложность в тысячи раз — во столько экономика СССР была масштабнее любой транснациональной корпорации.

Вторая. Предательство партийной номенклатуры и Горбачёва, разрешивших «встраивание» кооперативов в схемы вывода продукции государственных предприятий без конкурса и прозрачных контрактов. Закон о кооперативах 1988 года не подстегнул заводы обновлять оборудование и станки, а развернул теневой сектор экономики и позволил директорам заводов реализовывать продукцию через кооперативы за границу с наценкой, что стало "Троянским конём" для плановой экономики.

Общество откатилось к капитализму. Сейчас государство стало своего рода крайне большой и сложной общиной, коллективом, объединяющим миллионы людей, но оно не перестало быть классовым. Если раньше это были рабы и рабовладельцы, то теперь — капиталисты и рабочий класс. Государство не перестало содержать в себе ту сущность, лежащую в основе самого первого государства со времён неолита, — неравномерное и несправедливое распределение ресурсов. И пусть в современном государстве нет физического рабства, но есть экономическое, которое закабаляет тех, кто не имеет власти и ресурсов. Иронично, но каждое государство с апломбом заявляет через конституцию, что народ — это единственный источник власти в государстве, но каждый, кто читал конституцию, знает, что к данному тексту следует относиться как к красивой метафоре или священному писанию.

Конечно, строятся больницы, школы, театры, создаётся вид, что государство заинтересовано в благосостоянии народа, но всё это делается по минимуму, чтобы «рабы не бунтовали». Огромные деньги выделяются на «защиту» государства от других государств, но так ли нужно с ними воевать? Все знают, что сегодняшний уровень технического прогресса спокойно позволяет всем жить в мире, но почему же тогда государства воюют? Раньше племена воевали друг с другом, потому что ресурсов было крайне мало, и это был вопрос выживания всех. Сейчас это вопрос выживания только класса власть имущих. Так ли нужно государство с его границами сейчас? Это риторический вопрос.

Есть устоявшаяся фраза «человек человеку волк», впервые сказанная древнеримским комедиографом Титом Макцием Плавтом. Выражение стало популярным благодаря английскому философу и политологу Томасу Гоббсу. Так он прокомментировал свой тезис о «войне всех против всех», то есть о состоянии, которое было свойственно человеческому сообществу до появления института государства. Несомненно, это выражение применимо на протяжении всей истории человечества, но именно с появлением государства и частной собственности это выражение обретает зловещую силу.

Природа конформизма

Эрих Фромм утверждал, что конформизм является широко распространённой в современном обществе защитной формой поведения: человек, использующий конформизм, перестаёт быть самим собой, полностью усваивает тот тип личности, который ему предлагают модели культуры, и становится таким, как другие, и каким они его ожидают увидеть. Фромм считает, что это позволяет человеку не испытывать чувства одиночества и тревожности, однако ему приходится расплачиваться за это потерей своего «Я». Человек сочетает в себе одновременно индивидуальное и коллективное «Я», но они могут отличаться и вступать в противоречия. Коллективное «Я» — это набор установок и убеждений, транслируемых коллективом и связывающих человека с ним. Индивидуальное «Я» — это преобразованное человеком коллективное «Я» посредством его разума.

Для государства установки выполняют ряд важных функций, важнейшая из которых — сохранять его целостность. Государство и гражданин неразрывно связаны посредством работы социальных институтов, важнейшие из которых — семья, образование, наука, право, религия.

То, каким человека хочет видеть государство, может отличаться от того, каким человек сам видит себя. Вопрос в том, какое «Я» является формирующим — коллективное или индивидуальное — и можно ли подружить разные «Я» друг с другом, если они будут отличаться?

Логично предположить, что формирующим является коллективное «Я». Оно внедряется в сознание индивида извне с ранних лет. Коллективное «Я» привносится через систему образования, СМИ и культуру каждому человеку для того, чтобы сформировать стабильное и сильное государство. Эти установки должны подчинить индивида государству. Это могут быть ответы на вопросы: что такое семья и государство; какие у человека права и обязанности; какое у него будет или должно быть образование; какую роль в жизни человека должны занимать наука и религия и т.д. Далее эти установки обрабатываются разумом человека и становятся индивидуальным «Я».

Изначально человек не способен сформировать своё собственное мировоззрение и установки, своё индивидуальное «Я». Человек словно пустой сосуд быстро заполняется коллективным «Я», но благодаря опыту, врожденному желанию к познанию мира и свободе воли человек трансформирует внедрённые установки в той или иной степени. В какой-то момент взгляды и опыт человека начинают не совпадать с установками государства, возникают противоречия, и для индивида встаёт вопрос — менять ли коллективное «Я»?

Большинство людей бессознательно выбирают путь конформизма. Это простой и менее болезненный на короткой дистанции путь. Важнейшую роль в этом выборе играет уровень критического мышления и образование. Очевидно, низкий уровень образования не позволит человеку задать нужных вопросов и поставить правильный эксперимент. Также большую роль играет личный опыт и наличие свободного времени на поиск истины. Загруженный на двух работах отец троих детей или африканский рабочий попросту не смогут уделять достаточно времени размышлениям о политике, философии, искусстве, науке и религии, покуривая сигарету по вечерам на веранде. Рассуждениям о морали, природе человека, свободе и власти, смысле жизни, прогрессе и упадке, времени, сознании, свободе и необходимости, смысле страдания и счастья, природе сознания, истине и иллюзии, судьбе и случайности, добре и зле, искусстве и красоте, прогрессе и упадке, Боге и пустоте, человеческом достоинстве и ничтожестве, одиночестве и единстве, жизни и смерти...

Но далеко не все живут в условиях крайней нищеты и тотального недостатка свободного времени, по крайней мере в развитых странах, поэтому, помимо объективных причин не менять коллективное «Я», есть и субъективная. Субъективная причина проста — сохранить своё психическое здоровье. Конформизм — это просто. Не нужно думать, не нужно ни с кем спорить и конфликтовать, нужно просто поддерживать текущий курс. Правда, курс этот может завести прямиком в бездну, но ведь пока не завёл!

Атомизирующийся конформист, что за лев этот тигр!?

С формированием государства интересы большинства и интересы тех, кто управляет государством, расходятся на фундаментальном уровне. Одни живут за счёт других. Читатель возразит: «Ну не может существовать общество без руководителей, анархия не работает! В любом обществе была власть!» — и будет прав. Вот только до появления государств не существовало частной собственности. Власть, обладающая частной собственностью (рабы, земля, заводы), всегда будет настроена против большинства, у которого она это отобрала. Так как же это связано с конформизмом?

Если интересы коллектива вступают в противоречие с интересами человека, то в таком случае конформизм уже не становится чем-то положительным для человека. Одно дело, когда конформист следует за большинством и меняет свои убеждения, но знает, что коллектив всегда за него. Другое дело, когда в этом нет его личной выгоды. Поэтому человек будет отчаянно искать тот коллектив, который будет с ним заодно, но, пока он его не нашел, будет пытаться усидеть на двух стульях. Человек будет с коллективом и в то же время против него. Получается эдакий человек Шрёдингера — и не с государством до конца, но и не сам по себе, так как всё ещё зависит от него. Происходит неизбежная атомизация общества — распад социальных связей, разобщение и изоляция индивидов в масштабах всего общества. В результате этого процесса люди всё больше ориентируются на индивидуальные интересы и теряют чувство принадлежности к коллективу, общине или сообществу. Процесс атомизации был необратимо запущен развитием технологий и доступом к интернету. Государство потеряло монополию на “правду” и возможность формировать мнение. Никакие инструменты и блокировки это не исправят.

Неудивительно, что депрессия — это тоже болезнь 21 века, и причина тому — постепенная утрата доверия к самому большому и важному для человека коллективу в его жизни — государству.

Что же будет с атомизирующимся конформистом? Вот тут и происходит самое интересное. Конформист начинает вытеснять из своего сознания коллективное «Я» и перестаёт быть конформистом, отстаивающим коллективные интересы. Атомизированный конформист — это эволюционировавший конформист, конформист версии 2.0. Он больше не следует представлениям общественного мнения, но в силу объективных и субъективных причин не готов или не хочет формировать собственные убеждения. Это похоже на нигилизм, но, если нигилист проявляет скепсис и цинизм и находится в постоянном поиске истины, то атомизированный конформист скорее похож на ту свинью из мема, которую пинают. Нигилист тоже не обладает мнением, но он бунтует, а конформист 21 века смирился с происходящим вокруг него беспределом, а порой даже его оправдывает. Конформист 2.0 потерял доверие к обществу, к государству, но не понимает, почему и каким образом. Он не пытается изучать политику, смотреть новости и задавать себе вопросы, потому что уверен в своём бессилии что-то изменить. Не сами проблемы в политике заставляют обывателя стать конформистом 2.0, а скорее отсутствие видимых способов решить эти проблемы. Их неподъёмная сила и отсутствие веры в коллективную борьбу. Бороться с повышением налогов, растущей бедностью, усилением репрессий в одиночку бессмысленно. Но атомизированный конформист не хочет ни с кем объединяться, он вообще не любит людей и какие-то коллективы, он хочет, чтобы его оставили в покое, он не верит в силу коллективной борьбы, а если и верит, то восклицает: «Ну нету коллектива и лидера, который поведёт меня и остальных, самый лучший — это царь, лучше его я никого не знаю и не хочу знать, а значит, всё идёт по плану.» Если спросить конформиста, почему он не интересуется политикой или делает это очень выборочно и смотрит только то, что ему нравится, то почти всегда ответ будет такой: «А что я сделаю, если я сам ни на что не могу повлиять? Зачем мне смотреть все эти дурацкие новости и расстраиваться?»

Возникает замкнутый порочный круг: проблемы есть, но они слишком суровые, чтобы бороться с ними в одиночку → не буду о них даже думать, сберегу психику → объединиться с другими, но с кем? Правые, левые, коммунисты, фашисты! Да ну, они все идиоты, я один Д’Артаньян → продолжу делать вид, что всё хорошо, и не интересоваться политикой → проблемы усиливаются.

Атомизированный конформист всё сильнее отчуждается от окружающих его проблем и проходит через три уровня безразличия, которые проще представить такой сценкой.

Первый уровень — возмущение: жертва смотрит в глаза насильнику и недоумевает: «Как же так, да что же это такое творится-то? Безобразие!»

Второй уровень — игнор: жертва не смотрит на насильника, но продолжает бурчать и возмущаться. Насильник что-то делает сзади, но смотреть на это слишком неприятно.

Третий уровень — фальшивая поддержка:

— Михалыч, а что это тебя сзади кто-то насилует?! Может, сделаешь что-нибудь?

— Да не, ты чё, это же Вован с соседнего подъезда — замечательный человек, и никакой он не насильник! Я думаю, его отправили ко мне по госпрограмме «Россия без простатита». Он уже очень давно, не покладая рук и бутылок, занимается благим делом!

До четвёртого уровня — подлинной поддержки, как немцы в 1939 году, атомизированный конформист никогда не дойдёт, и хорошо.

Общество больно

Казалось бы, если человек болен, он скорее всего будет думать, как ему справиться с болезнью, в какую больницу ему лечь и к какому врачу пойти. Больной знает, что лечение есть, а значит, есть вероятность вылечиться. Если болезнь неизлечима, человек знает, что он болен, просто старается не думать о ней. Современный же конформист даже не знает, что он болен, и старается максимально долго этого не замечать, а иногда даже убеждает себя в том, что он здоров.

В романе «Жизнь взаймы» Ремарка главная героиня, Лилиан, больна туберкулёзом. Тогда не был открыт антибиотик стрептомицин, и лечение, по сути, было курортным. Больных отвозили в горы дышать чистым воздухом и правильно питаться. Вероятность выздороветь была низкой. По сюжету Лилиан сбегает из лечебницы вместе с Клерфе. Ремарк показывает, что в данной ситуации не всегда просто понять, что является более разумным: попытать счастье, проведя последние месяцы своей жизни в лечебнице в режиме строгих ограничений, или вырваться на свободу, вздохнуть полной грудью и увидеть мир в последний раз. Лилиан выбирает второй путь и умудряется взять от жизни гораздо больше остальных, несмотря на то, что ей отведено совсем мало времени. На протяжении всего романа она старалась не думать о своём недуге, пусть ей и не всегда это удавалось. Лилиан представлена в романе, как очень смелый человек, и едва ли её можно назвать конформистом. На деньги, унаследованные от отца, Лилиан покупает роскошные наряды и посещает рестораны. Лилиан и Клерфе наслаждаются жизнью, и героиня поражается тому, что люди живут так, будто никогда не умрут. Однако Лилиан знает, что у неё нет будущего. Каждый миг, взятый взаймы у смерти, она наполняла красками. Лилиан была словно огонь, которому хватило нескольких мгновений, чтобы согреть целую зиму.

Чем же отличается современный конформист от героини романа Ремарка? Атомизированный конформист не хочет думать о проблемах в обществе и политике. Лилиан старалась не думать о смерти. Вот только героиня боролась со смертью, которую, как известно, победить невозможно. Её борьба заключалась в самой жизни назло смерти. Борьба современного атомизированного конформиста — это не борьба со смертью и даже не борьба с государством(асуждаю) — это борьба с самим собой, которую он постоянно проигрывает.

Современный конформист не верит в коллективную борьбу, потому что атомизирован, а атомизирован, потому что перестаёт доверять государству. Теряя доверие, он отвергает коллективное «Я», но, чтобы сформировать индивидуальное «Я», надо взглянуть на мир своими глазами. Этого он боится, как огня. Он слишком слаб, чтобы посмотреть правде в глаза, посмотреть на кадры убитых детей, на кадры разрушенных до основания городов, на слёзы людей, убитых горем, потерявших всё. Он не хочет смотреть на любую несправедливость, не хочет разбираться в политике, не хочет зайти в интернет и изучить разные точки зрения на происходящие события, не хочет задавать неудобные вопросы самому себе. Он не хочет видеть, как устроен мир на самом деле. Он прячется за удобными иллюзиями, за развлечениями, за работой, за бесконечной лентой новостей, где всё превращается в шум. Ему легче поверить, что «так было всегда» и «ничего не изменить», чем допустить мысль, что ответственность лежит и на нём. Он закрывает глаза, потому что взгляд в реальность требует мужества, требует боли, требует внутренней честности — того, чего в нём почти не осталось. Политический конформизм перерастает в индивидуальное безразличие ко всему, апатию и депрессию. Конформист хитро убеждает всех и сам себя, что от него ничего не зависит, поэтому он не будет смотреть на зло. Но зло происходит как раз потому, что на него никто не смотрит! И пусть случайный смех атомизированного конформиста вас не вводит в заблуждение: это смех Джокера, не подозревающего, что он уже сходит с ума.

Но, несмотря на всю печальность положения конформиста 2.0, есть и плюс в том, что он атомизирован. Атомизированный конформист не желает бороться ни за себя, ни за интересы государства. Самая искусная государственная пропаганда о патриотизме и борьбе за всё хорошее против всего плохого уже не работает. Сто лет назад миллионы конформистов пошли воевать за свои государства. А сколько пойдёт сейчас? Да, конечно, такие есть, но их всё меньше, и власть имущие это понимают, постоянно поднимая ценник. Большинство предпочтут отсидеться дома и переждать. Сейчас набирают популярность диванные войска. Люди говорят, что они патриоты и отдадут жизнь за страну, но дальше дивана никуда идти не собираются. Атомизированный конформист просто не верит в то, что говорит. Постиндустриальный капитализм — это эпоха, ставшая началом конца самого капитализма. Государство эпохи постиндустриального капитализма очень хочет управлять людьми и временами устраивать кровавый рок-н-ролл в интересах богачей, с привлечением всего населения, как в старые добрые времена, но теперь даже у беззубого аборигена есть доступ к интернету, и у него, несмотря на всю мощь государственной пропаганды, внутри будет сидеть “червячок сомнения”. (Конечно, это касается загнивающих государств на западе. Все знают, что Россия самая сильная, справедливая, гуманная, духовная, миролюбивая, антинацистская, мощная, освободительная и мудрая страна в мире!)

Суровая цена за конформизм

В начале XX века людей убедили сражаться за разные идеи. В некоторых странах люди поддержали идею построения коммунизма, в некоторых — фашизм, а позднее нацизм.

В целом большинство людей не понимало сути этих идей. Народ Италии купился на простые лозунги представителей крупного капитала. Рабочие и крестьяне Российской империи последовали простому лозунгу коммунистов — «землю крестьянам, фабрики рабочим», но едва ли понимали и толики из марксистско-ленинской теории. Большинство людей не понимало сущности тех идеологий и политических движений. Человечество умылось кровью и прошло через ужас двух мировых войн по причине конформизма миллионов и миллионов людей.

После Второй мировой войны никто не мог понять, как легко миллионы обычных фермеров, почтальонов, инженеров, механиков, врачей, работников сельского хозяйства, торговцев — словом, обычных рабочих — превратились в безжалостных убийц, способных сжигать людей в печах, убивать детей и стариков, дегуманизировать людей по расовому признаку. Мир задался вопросом, как миллионы интеллигентных, образованных, приличных людей, слушавших Вагнера, читавших книги, посещавших театры, начали творить непостижимые уму зверства. До 1943 года в Германии большинство людей жили относительно обычной жизнью и поддерживали нацистский режим, пока война не пришла в их дом. В фильме Андре Сингера «Наступит ночь» о зверствах нацистов в концлагерях Европы есть уникальные кадры: после падения нацистского режима жителей небольшого городка Веймар заставили посетить концентрационный лагерь Бухенвальд и посмотреть на то, за что они сражались. Как радостные туристы, они подходили к этому музею пыток. Увиденное повергло жителей в шок. Высохшие трупы, страшный запах гниения, педантично расфасованные по мешкам волосы, зубы, одежда убитых узников — всё это было за гранью понимания. Гражданские немцы знали, что в этих лагерях используют пленных как дешёвую рабочую силу, но не знали, вернее, не хотели знать всей правды и ужаса, который там творится.

После войны немецкая нация была подавлена, люди отказывались верить в то, на что их заставили смотреть, отрицали свою вину как причастных к зверствам. Немцы смогли осознать, что такое нацизм, только 30–40 лет спустя и начали заново рассматривать дела многих бывших нацистов, избежавших трибунала. Сейчас Германия помнит и сделала правильные выводы из произошедшего, но мир и сами немцы заплатили страшную цену за свой конформизм.

Вывод

Конформизм 21 века — это не только следование за толпой, но и бегство от реальности, попытка спрятаться от проблем, которые кажутся неподъемными. Атомизированный конформист, отвергая коллективное "Я", теряет не только связь с обществом, но и часть себя. Однако в этой атомизации кроется и надежда: отказ от слепого подчинения системе может стать первым шагом к осознанности. Чтобы преодолеть апатию, нужно мужество — мужество задавать вопросы, смотреть правде в глаза и искать единомышленников. История учит нас, что молчание миллионов приводит к катастрофам, но она же показывает, что даже один голос, решивший говорить, способен запустить перемены. Возможно, конформизм — это болезнь, но лекарство от нее — в наших руках: в способности думать, изучать политику, задавать неудобные вопросы, объединяться и брать ответственность за мир, в котором мы живем.