Общение с точки зрения нейрофизиологии: как мы понимаем и воспроизводим речь

Восприятие и воспроизведение речи: классическая модель и ее минусы

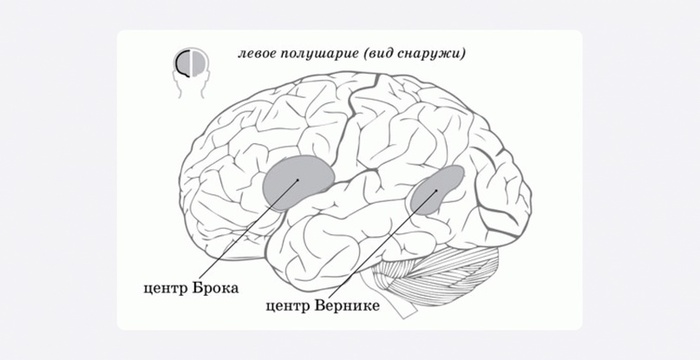

Первым, кто внес значительный вклад в изучение речи, стал Поль Брока — выдающийся французский хирург и антрополог. В 1865 году он опубликовал работу об открытии центра речи, который впоследствии и назвали центром Брока. После смерти двух пациентов с речевыми нарушениями (афазиями) ученый изучил их мозги и обнаружил поражения в одних и тех же областях левого полушария. А точнее — в нижней задней части третьей лобной извилины (оба пациента — правши).

Брока сделал вывод, что обнаруженный центр отвечает за моторную организацию речи. Если в этой области есть поражения, то возникает нарушение, которое позже назвали афазией Брока — то есть трудности с воспроизводством речи.

Чуть позже еще одно важное открытие сделал немецкий психоневропатолог Карл Вернике. Изучив мозг умершего пациента, который ранее перенес инсульт и имел серьезные проблемы с речью, он обнаружил поражение, локализованное в левом полушарии, в задней теменной и височной области. Вернике сделал вывод о том, что эта область участвует в понимании речи. Еще позже он обнаружил, что при повреждении волокон, которые соединяют поля Вернике и Брока, также возникает афазия.

Вот эти два участка головного мозга, которые упоминаются выше Их ученые обнаружили морфологическим методом, то есть при вскрытии умерших пациентов.

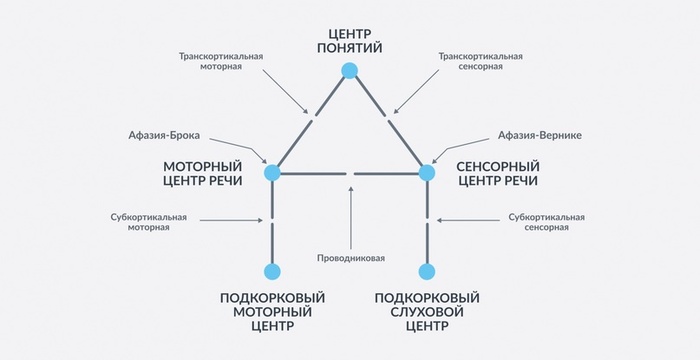

Каноническая концепция Брока и Вернике со временем легла в основу более развернутых концепций. Одна из них — модель Вернике — Лихтгейма — Гешвинда. Она представлена схемой с тремя ключевыми точками:

моторный центр речи (зона Брока);

сенсорный центр речи (зона Вернике);

«центр понятий» («хранилище концептов»), который функционально надстроен над моторным и сенсорным центрами.

Схема Вернике – Лихтгейма – Гешвинда. Разрывы в линиях – это афазии, нарушения речи. Их подробно исследовал советский ученый А.Р. Лурия.

Согласно этой модели, слова (то есть сочетания звуков) во время восприятия и понимания устной речи через слух проходят через слуховую сенсорную систему к полю 41, к первичной слуховой коре. Затем информация передается в зону Вернике — и уже там происходит семантический анализ слова.

В процессе порождения речи слова из зоны Вернике переходят в зону Брока по дугообразному пучку, в результате чего происходит сборка морфем в нужном порядке. В зоне Брока создаются инструкции по порождению речи, а затем они отсылаются к моторной коре, которая отвечает за мышцы лица и передает информацию моторным нейронам. Они, в свою очередь, отдают моторные команды мышцам, участвующим в произнесении слов.

У сенсорных и моторных образов в этой модели нет смыслового наполнения, поэтому во время обработки сигнала дополнительно происходит обращение к «хранилищу концептов» или «центру понятий», то есть к смысловым единицам речи.

Схема выше также отражает точки, в которых возникают афазии. К ним приводят не только поражения конкретных зон, но и нарушения их связей. Всего таких афазий семь. Например, при поражении аркуатного пучка, который связывает зоны Брока и Вернике, человек понимает речь, но сам говорит с ошибками. При этом он осознает эти ошибки, однако не может их исправить самостоятельно.

Работы Брока, Вернике, Гешвинда и других ученых внесли огромный вклад в понимание того, как работает речь. Однако описанная модель сейчас считается устаревшей. Это связано минимум с тремя проблемами:

У пациентов с конкретной афазией часто встречаются разные симптомы.

Сама по себе модель не способна отразить всю сложность языковых процессов, которые протекают в головном мозге.

Классические симптомы афазии Брока могут присутствовать при афазии Вернике, а еще есть случаи, когда у пациента зафиксировано поражение одной из зон, при этом отсутствуют характерные для этого симптомы.

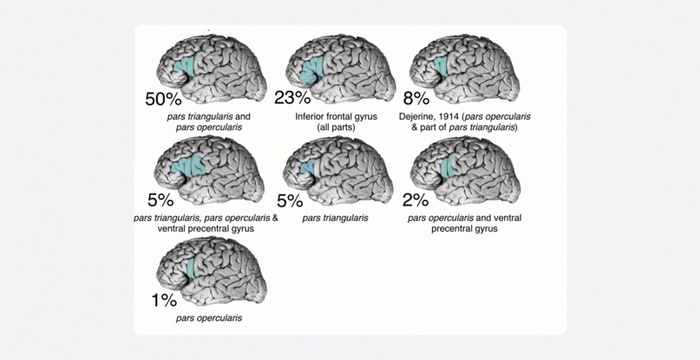

Более того, метаанализ 2016 года, посвященный определению границ центров Брока и Вернике, показал, что в установке границ этих зон выявлены серьезные разночтения.

Большой вклад в изучение речи внес и советский ученый Александр Романович Лурия. Среди прочего он создал классификацию афазий, а также сформулировал принципы системно-динамической локализации высших психических функций, к которым относится и речь. Согласно этим принципам, в речевой деятельности задействованы разные зоны коры, каждая из которых вносит особый вклад в общий процесс.

Проблема №1

Во многих общедоступных источниках работа речи все еще объясняется классической, но устаревшей моделью Вернике — Лихтгейма — Гешвинда. Из-за этого представления об организации речи очень упрощаются.

Методы исследования речи: от истоков к современности

Есть несколько методов исследования речи. Классическая модель Вернике — Лихтгейма — Гешвинда построена на морфологическом методе. Это означает, что специалисты наблюдали за пациентами с афазиями и делали подробное описание клинической картины. После смерти таких пациентов ученые проводили вскрытие и соотносили полученные патологоанатомические данные с тем, что описали ранее. Это делали и Брока, и Вернике. А Лурия для своих работ исследовал данные протоколов операций.

Такой подход был очень полезен на первых этапах, но сегодня концепции, основанные на морфологическом методе, устарели. На смену морфологическому пришли электрофизиологические, электростимуляционные методы, а также наиболее актуальные и предпочтительные методы функциональной нейровизуализации.

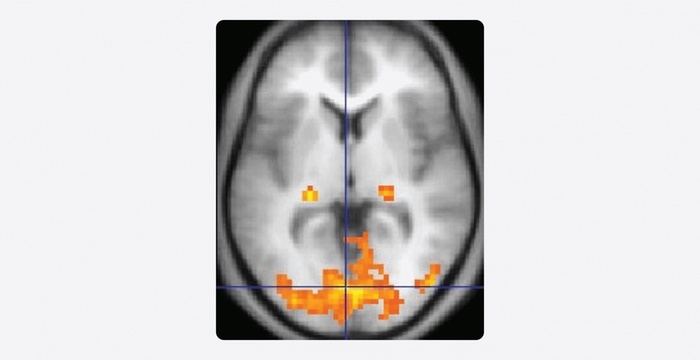

К последним относятся фМРТ, диффузионно-тензорная МРТ, позитронно-эмиссионная томография и МЭГ. Все перечисленные исследования неинвазивные, то есть они работают без прямого доступа к мозгу. А еще они позволяют увидеть, какие структуры мозга функционируют в конкретный момент.

Пример изображения, полученного с помощью фМРТ (из учебника OpenStax Anatomy and Physiology). Подсвеченные области — это зоны повышенной активности.

Проблема №2

Наиболее современные и эффективные методы исследования речи используются сравнительно недавно. Они дают хорошие результаты, но все равно ограничены в возможностях. А еще для их реализации нужно очень сложное и дорогое оборудование, поэтому такие методы доступны не всем ученым.

Новые данные о нейрофизиологии речи

Актуальные модели организации речи опираются на то, что это очень сложная система, которую пока нельзя описать одним, наиболее точным способом. К речевым зонам относят:

41-е первичное поле слухового анализатора;

вторичные отделы височной коры (42-е и 22-е поля);

некоторые отделы теменно-конвекситальной поверхности левого полушария;

лобные доли мозга — при их поражении человек плохо понимает сложные формы речи, подтекст высказываний.

Даже те зоны коры, которые не относятся к речевым, все равно влияют на восприятие и производство речи, хоть и опосредованно. С речевой деятельностью связаны и глубокие структуры мозга, среди которых базальные ганглии, проводящие пути, мозжечок. Но и это далеко не все. Например, на эмоциональный компонент речи влияет и лимбическая система.

Если рассматривать речевые зоны по отдельности, то у них будут свои функции. Но одновременно с этим все зоны объединяются пучками длинных и коротких волокон, благодаря чему становятся единым слаженным механизмом.

Проблема №3

Современная наука говорит о том, что в речевой деятельности задействовано множество участков мозга. Это внушительная система со сложными взаимосвязями. А это означает, что рассказать, как человек воспринимает или воспроизводит устную речь, используя простые схемы «от А до Я», не получится. Более того, чем сложнее система — тем выше вероятность ошибок.

Как работает мозг при восприятии речи на слух

Когда человек слышит речь, то акустическая информация попадает в кортиев орган улитки (в ухе), а затем перемещается в первичную слуховую кору. Параллельно происходит передача в зону Вернике — для того, чтобы выделить смысл. Сама зона расположена рядом с третичными полями, в которых происходят операции абстрагирования, понимание сложных оборотов речи.

Для понимания смысла в контексте задействуются значительные участки височной коры, одновременно с чем привлекается и слухоречевая память. Это нужно для того, чтобы человек правильно понял фразу, исходя из контекста, данные о котором как раз хранятся в памяти.

Проблема №4

То, как человек понимает или воспроизводит речь, тесно связано с его памятью. А у нее есть немало своих особенностей, в том числе индивидуальных. Кроме того, данные, которые хранятся в памяти, могут искажаться под влиянием разных факторов. Из-за этого в одной и той же ситуации люди могут по-разному воспринимать контекст и реагировать на обращенную к ним речь.

Как работает мозг при произнесении слова

Для произнесения слова нужно, чтобы его образ поступил из зоны Вернике и надкраевой извилины в зону Брока (через дугообразный пучок). В результате этого возникает специальная программа артикуляции, за реализацию которой отвечает нижняя часть моторной коры. Последняя, в свою очередь, управляет мускулатурой лица. А чтобы высказывание было эмоционально окрашенным, нужно, чтобы кора левого полушария была связана с ресурсами правого полушария. Такая же связь требуется и тогда, когда нужно различать интонацию речи, воспринимаемой на слух.

Когда нужно сформулировать законченное сложное высказывание, также подключаются лобные доли (особенно префронтальная часть). Они тормозят импульсивные реакции и помогают преобразовать речь в поведение, которое отвечает конкретному плану или замыслу.

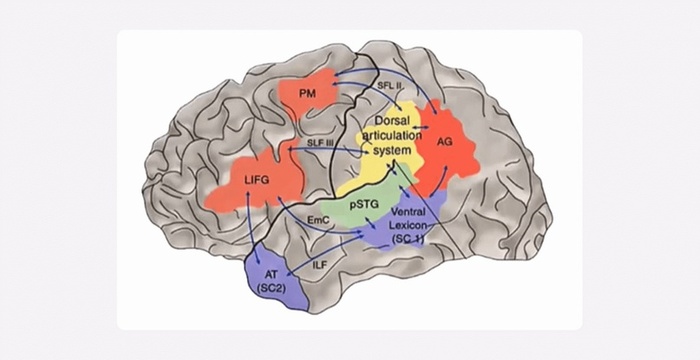

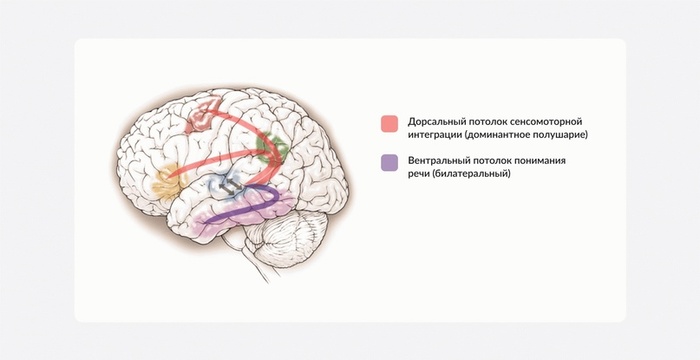

Модель «двойного потока»

Так как современные технические возможности уже позволяют отслеживать пути, по которым в мозге происходит обслуживание речевой деятельности, меняются и концепции организации речи. Одна из относительно новых моделей — это модель «двойного потока».

Она предполагает, что восприятие звуков речи происходит через два потока информации. Вентральный охватывает средние и верхние отделы теменной доли мозга. Он отвечает за распознавание и смысловую обработку звуков.

Дорсальный поток охватывает задние отделы лобной и височной доли, а также часть островка. Он устанавливает взаимосвязи между воспринимаемыми звуками и артикуляционной системой.

Если вернуться к классической модели, то пучок, соединяющий зоны Вернике и Брока, — это одна из частей дорсального потока.

Есть и более сложные схемы, которые отражают структурные составляющие двойного потока. Но важно понимать, что при всех современных возможностях организация речи все еще остается явлением, которое вызывает немало вопросов. Наука до сих пор не знает, какова точная последовательность при обработке информации. Например, нельзя сказать, что обрабатывается в первую очередь: звуки или передаваемый смысл. Пока можно говорить лишь о том, что каждый уровень обрабатывается параллельно, при этом все полученные данные тесно взаимодействуют между собой.

Проблема №5

Современные модели организации речи дают более полное, но не исчерпывающее представление о том, как работает речь. Однако для обычного человека, не специалиста, они только усложняют понимание речевых процессов.

Смыслы, которые хранятся в памяти

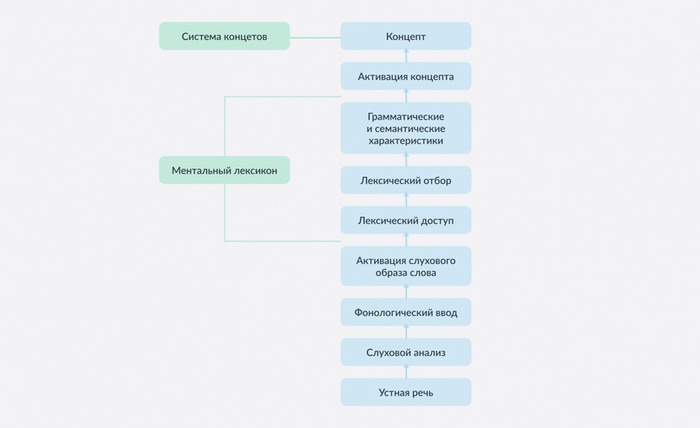

Для обработки и понимания услышанного слова, а также для подготовки сообщения мозг должен обратиться к памяти, где хранятся различные смыслы. Это не отдельное место, границы которого можно очертить, а тоже целая система, детали о которой наука пока не знает.

Для обозначения этой «кладовой со смыслами» используется определение «ментальный лексикон». Он представляет собой совокупность всей информации о словах. Речь идет о значении (семантике) слова, ролях в предложении (синтаксисе) и о вариациях одного и того же слова, когда его произносят либо пишут. То есть где-то в мозге хранится информация о том, что «котики» — это те же «коты», но в более милой форме.

Ментальный лексикон нельзя сравнить со справочником или словарем — это было бы серьезным упрощением. У него есть важные особенности:

Наименьшие единицы такого лексикона — не слова, а морфемы (суффиксы, приставки и т. д.). При этом организация ментального лексикона многоуровневая, поэтому на более высоких уровнях минимальной единицей все же остается слово.

Организация смыслов в ментальном лексиконе представлена сложной сетью со множеством взаимосвязей. Слова, которые чаще используются друг с другом, в этой сети будут находиться «рядом». То есть связи между ними будут гораздо крепче. Можно предположить, что связи между словами «кот» и «лежать» будут значительно сильнее, чем между словами «кот» и «работать».

Слова в ментальном лексиконе организуются не только по значению, но и по звуковому составу. Это позволяет мозгу быстро отличать схожие по звучанию слова — например, «вещи» и «вещий».

Есть также мнение, что ментальный лексикон не один. Предполагается, что их может быть два. Один задействован в восприятии речи, а другой — в ее воспроизведении.

Проблема №6

В том, как организуются связи в ментальном лексиконе, есть свои закономерности. Но в то же время в этом процессе много индивидуального. А это означает, что у разных людей часто возникают разные ассоциации по одному и тому же поводу. Это приводит к серьезным сложностям в общении. Люди часто удивляются, почему они говорят понятные вещи, а их не понимают. Одна из причин — индивидуальные особенности ментального лексикона.

Одна из важных идей для понимания того, как работает речь, — это концепция лексического доступа. Она теоретически описывает тот этап обработки слов, который нельзя локализовать. Но можно предположить, что при взаимодействии с ментальным лексиконом происходит решение трех последовательных задач:

Лексический доступ. Это процесс, при котором услышанное слово сопоставляется с тем, что хранится в памяти. При этом учитывается как значение, так и форма этого слова. На этом этапе в памяти активизируется все, что подходит по смыслу. Например, при упоминании слова «попугай» активизируются и готовы к последующему использованию все образы, связанные с попугаями, яркими цветами, птицами и т. д.

Лексический отбор. На этапе лексического отбора отсекается все ненужное и остается только то, что подходит к контексту. Предположим, ребенок упомянул попугая, а мозг родителя с учетом контекста понимает, что речь идет не про птицу, а про игрушку, которую они вместе купили на прошлой неделе.

Лексическая интеграция. Это процесс, во время которого все отдельные образы (по каждому услышанному слову) с учетом контекста складываются в словосочетания, предложения и даже большие тексты. То есть все, что было до этого отдельными единицами, объединяется в понятную систему.

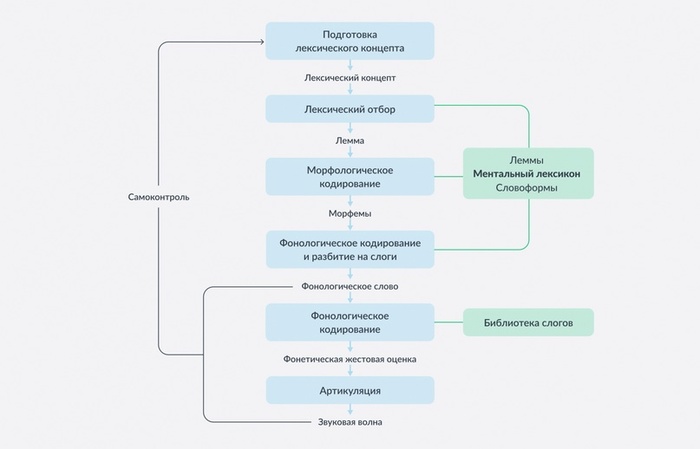

Также есть концепция формирования высказывания, которая описывает, как воспроизводится речь. Она похожа на предыдущую, но работает в обратную сторону. Внутри концепции рассматривается такой вопрос, как планирование — в данном случае макропланирование и микропланирование.

Макропланирование — это подготовка сообщения с учетом результата, на который рассчитывает говорящий. Например, он хочет дать инструкцию, что-то спросить, поддержать разговор и т. д.

Микропланирование — это поиск конкретных решений под обозначенную задачу. На этом этапе в голове всплывают все подходящие слова и все, что с ними связано. Также происходит работа по формулированию предложения и той формы, в которой оно будет произнесено. Чтобы это сделать, мозг определяется с частями речи, извлекает из памяти леммы (начальные формы слов), а затем ставит их в нужную форму с учетом структуры предложения.

Чтобы назвать отобранные слова, проводится фонологический анализ. Они разбираются на слоги с выделением ударного, а затем происходит артикуляция — непосредственно произнесение.

Проблема №7

Сейчас есть очень мало нейробиологических данных, которые позволяют описать работу ментального лексикона. В основном речь идет о теоретических концепциях. Точно мы знаем только одно: и обработка, и воспроизводство речи — это сложнейшие процессы с большим количеством «слепых пятен».

Как и где можно применить эти знания

Даже те ограниченные знания о речи, которые сегодня есть у науки, уже можно использовать себе на пользу. Например, легче находить общий язык с людьми или проще общаться в команде. Какие выводы и рекомендации в этом помогут:

Учитывайте, что у каждого человека свой, уникальный ментальный лексикон и такой же уникальный опыт. А это означает, что близкие, коллеги и все остальные не должны понимать вас по умолчанию. Старайтесь доносить важную информацию как можно проще — без лишних метафор, подтекстов и сложных смыслов. Если нужно, уточните, повторите несколько раз разными словами, переспросите.

Помните, что на восприятие речи сильно влияет контекст. Постарайтесь максимально «очистить» пространство для общения от всего лишнего. Если речь о командной работе, то создайте инструкции и регламенты для всех стандартных задач, а затем разместите их в одном месте. Это сведет устные обсуждения процессов к минимуму, благодаря чему уменьшится и количество ошибок. Если речь о личной жизни, то все важные и серьезные вопросы старайтесь обсуждать наедине, а не в шумных местах. Делайте это, когда все участники находятся в спокойном состоянии, потому что эмоции — это тоже контекст, который влияет на восприятие речи.

Создавайте условия для качественной обратной связи. Живой диалог, в котором близкие и коллеги могут дать друг другу конструктивную обратную связь, — это ценный источник информации. На работе резюмировать полученную информацию лучше письменно.

Там, где нужно исключить ситуации вроде «не услышал», «не понял», «понял, но не так», используйте технические решения. Календари, таск-менеджеры, канбан-доски и подобные инструменты помогут структурировать устные договоренности, придать им более универсальную и понятную для всех форму.

Используйте уникальность ментального лексикона для мозговых штурмов, поиска новых идей. Так как у людей сформированы свои, индивидуальные связи между словами и смыслами, у каждого участника будет своя цепочка ассоциаций. Чем больше людей участвует в правильно организованном мозговом штурме — тем больше интересных идей можно найти.

Поделитесь впечатлениями в комментариях.