Положительные меры большевиков в первые 5 лет власти 1917–1922 гг

Когда большевики пришли к власти?

Большевики пришли к власти 25–26 октября (7–8 ноября) 1917 года в результате Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде и создания Совета Народных Комиссаров (Совнарком), возглавленного В. И. Лениным.

Что большевики сделали положительного в первые 5 лет (1917–1922)

Сразу важно понимать контекст: гражданская война, иностранная интервенция, распад экономики. Тем не менее, за этот период были реформы и решения, которые историки оценивают как позитивные в рамках модернизационных целей.

Ниже — наиболее значимые.

Земельная реформа (1917)

Уничтожение помещичьего землевладения.

Передача земли крестьянам на условиях общинного пользования.

Эта мера соответствовала ожиданиям основной массы сельского населения и стабилизировала деревню в начале Гражданской войны.

Декрет о мире (1917)

Формальное объявление курса на вывод страны из мировой войны.

Хотя Брестский мир был тяжёлым, прекращение боевых действий снизило военные потери и частично разгрузило экономику.

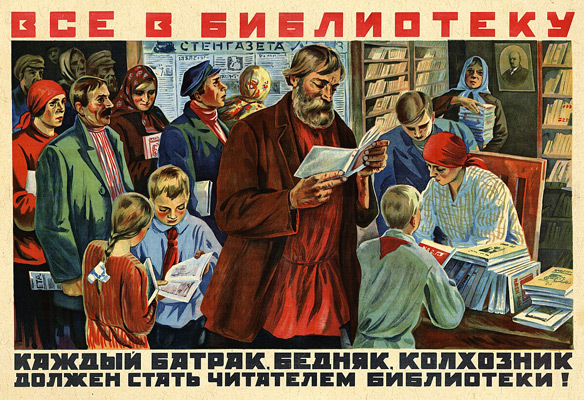

Создание системы народного образования (1918–1922)

Массовая ликвидация неграмотности (ликбез).

Введение бесплатного и светского школьного образования.

Создание новой сети профессиональных училищ и техникумов.

К 1922 г. десятки миллионов взрослых прошли ликбез — это объективный модернизационный эффект.

Создание РСФСР как централизованного государства

Большевики восстановили управляемость территории после распада Российской империи:

Создана единая структура власти (Советы, Совнарком, ВЦИК).

Централизовано управление промышленностью, финансами, обороной.

Без этого страна могла распасться на множество государств.

Экономическая мобилизация и сохранение промышленного потенциала (1918–1920)

В рамках политики «военного коммунизма»:

Национализированы основные отрасли промышленности и транспорта.

Организовано централизованное снабжение армии и городов.

Хотя политика была жёсткой, она позволила удержать тяжёлую промышленность и обеспечить армию во время Гражданской войны.

Победа в Гражданской войне (1920–1922)

Победа обеспечила:

Сохранение территориальной целостности Русского государства (в пределах РСФСР).

Устранение иностранных интервентов и создание условий для восстановления экономики.

Переход к НЭП (1921)

Это считается одной из самых позитивных мер:

Восстановление частной торговли.

Разрешение малых частных предприятий.

Замена продразвёрстки продналогом.

Стимуляция экономического оживления.

Уже к 1922 году начался промышленный рост, оживилось сельское хозяйство, стабилизировался рубль.

Реформа денежной системы (1922)

Начата денежная стабилизация (закончившаяся выпуском «золотого червонца» в 1923 г.).

Это стало фундаментом экономического восстановления.

Национализация центробанка (одна из важнейших задач любого независимого государства).

Ноябрь–декабрь 1917

Большевики взяли под контроль Государственный банк Российской империи, поскольку он отказался признавать новую власть.

Сотрудники банка объявили забастовку и не выдавали средства правительству Ленина.

Совнарком ввёл вооружённую охрану, арестовал часть руководителей и вынудил банк возобновить операции уже как Государственный банк РСФСР.

Новая власть получила доступ к финансовым резервам.

Стала возможной выплата зарплат армии и рабочих.

Централизация финансов позволила продолжить функционирование государства в условиях коллапса имперской системы.

Отказ выплачивать долги западным странам

Январь 1918 — Декларация Совнаркома

Большевики провозгласили:

полный отказ от всех внешних государственных займов Российской империи;

аннулирование обязательств по военным и гражданским кредитам;

объявление всех царских долгов «грабительскими».

Причины решения

Объективная невозможность платить: экономика разрушена войной.

Политическое стремление разорвать связь с царскими обязательствами.

Давление со стороны крестьян и армии, для которых выплаты долгов означали бы рост налогов.

Характер большевистской идеологии — отказ признавать «империалистические» кредиты.

Позитивные последствия

Высвобождение огромных ресурсов: Россия была одним из самых задолжавших государств Европы (долг около 11–12 млрд золотых рублей).

Упразднение выплат позволило направить ресурсы на восстановление промышленности, снабжение армии и социальные нужды.

Стало возможным запустить НЭП и затем реформу финансовой системы без внешнего финансового давления.

Краткое резюме

Большевики пришли к власти в 1917 году.

Позитивные достижения первых пяти лет заключались в:

решении земельного вопроса;

ликвидации неграмотности и создании новой системы образования;

восстановлении управляемости страны;

сохранении промышленности во время войны;

территориальной консолидации после распада Империи;

запуске НЭП, что резко улучшило экономическую ситуацию;

национализация центробанка;

отказ от выплат долгов царской России;

начале денежной стабилизации.