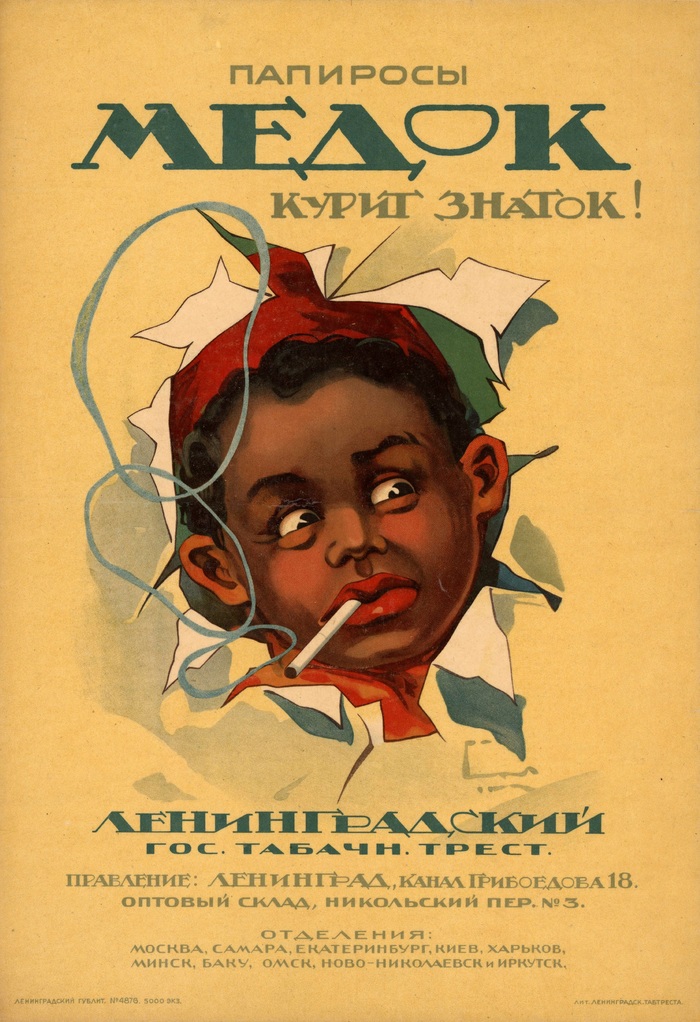

«Папиросы „Медок“ курит знаток!». Рекламный плакат Ленинградского табачного треста. Художник А. Н. Зеленский, 1925

Папиросы «Медок» курит знаток! : [плакат] / худож. [А. Н. Зеленский]. — [б. м.] : [б. и.], [1925] ([Ленинград] : Литография Ленинградского табтреста). — Бумага, цветная литография, 1 лист, 59 × 40 см. — 5000 экз.

Социализм и диктатура пролетариата в СР и СССР

В известном советском фильме Сергея Бондарчука, в котором иллюстрируются события 1917 года, очень, по-моему, удачно показан диалог солдата и студента, запечатленный американским корреспондентом Джоном Ридом. Солдат отстаивает свою точку зрения, студент свою, дело происходит за несколько дней до Октябрьской революции на выходе из вокзала.

Приведу в статье лишь точку зрения солдата, а читатели могут найти диалог полностью в книге Джона Рида “10 дней, которые потрясли мир” или посмотреть в интернете “Красные колокола. Фильм 2. Я видел рождение нового мира” (1982 год). Итак, к сути. На свете есть два класса: пролетариат и буржуазия. И кто не за один класс, тот, значит, за другой.

Конечно, высказывание солдата несколько упрощено, в этом можно согласиться со студентом. Пролетариат и буржуазия, как два антагонистических класса общества, не могут существовать без известного промежуточного “состояния” - класса мелких буржуа - владельцев собственных средств производства, на которых они самостоятельно трудятся. При капитализме мелкобуржуазный класс становится неустойчивым, он постоянно расслаивается. Часть его богатеет и поднимается до уровня крупной буржуазии, другая часть разоряется и опускается в ряды пролетариата.

Двойственный экономический характер мелких буржуа: с одной стороны работник, а с другой стороны владелец средств производства, который продает на рынке не свою рабочую силу, а товар, сказывается на их сознании. Мелкая буржуазия занимает противоречивое положение в классовой борьбе между буржуазией и пролетариатом и зачастую скатывается в соглашательство с крупной буржуазией, но истории известны и противоположные случаи, когда мелкая буржуазия своей массой поддерживала пролетариат.

В чем же тогда прав солдат - спросит читатель? В том, что в капиталистическом обществе главные антагонисты - это буржуазия и пролетариат, а мелкая буржуазия, несмотря на ее количество, является пережитком прошлого, переходным моментом и не имеет самостоятельного политического курса ввиду своей противоречивой сущности. Поэтому, кто не за один из двух основных классов капиталистического общества, тот за другой - середины нет.

В известных цитатах классиков марксизма-ленинизма не раз и не два упоминалось о том, что коммунистическое общество не может свалиться с неба одномоментно, что между капитализмом и коммунизмом лежит известный переходный период революционной диктатуры пролетариата. Диктатура класса, вырвавшего власть в ходе революции у буржуазии, продлится до полного исчезновения самих классов (коммунизма), когда подавлять пролетариату будет некого, а господствовать не над кем.

В марксистско-ленинско-сталинской теории этот переходный период революционной диктатуры пролетариата стал именоваться социализмом. Но в этом вопросе не все так гладко, споры о том, что явил нам СССР не утихают до сих пор.

Контрреволюция 1953 года остановила поступательное движение СССР к коммунизму. Конечно, советским гражданам о контрреволюции по радио объявлено не было и вроде бы формы диктатуры пролетариата остались нетронутыми: Советы оставались на своем месте, КПСС не была ликвидирована, но качественные изменения свершились. Более того от имени КПСС и Советов страну повели в обратный путь к капитализму, а развал СССР стал логическим завершением этого возврата. 36 лет шагали в одну сторону, 36 лет шагали в другую сторону, но оба раза к светлому будущему. Светлому для кого? Известно для кого, если не для пролетариата, то для буржуазии.

Возникает вопрос: откуда в СССР взялась буржуазия?

Если говорить о крупной буржуазии, то после революции с ней целенаправленно боролись: многие предприятия и банки были национализированы в первые годы советской власти, их владельцы уехали за границу, либо вообще оттуда не приезжали, ведь больше половины предприятий в империи при Николашке принадлежали иностранному капиталу. Другая часть крупной буржуазии осталась в Советской России (СР). Многие дореволюционные магнаты продолжали свой бизнес во время НЭПа в торговле, промышленности, в сфере услуг и пр. Появились новоиспеченные нэпманы (совбуры - советские буржуа), в деревне оставались и даже множились кулаки. Но к середине 30-х годов после сворачивания НЭПа, коллективизации, запрета частной торговли (1931 год) крупной буржуазии как таковой в СССР не осталось, часть эмигрировала, часть была репрессирована, оставшиеся перешли на работу в государственный сектор, в том числе на ответственные должности. Как говорится, не все буржуа стали паиньками, многие продолжали махинации и спекуляции, кто-то налаживал связь с заграницей, с контрреволюцией, но были исключения, которые достойно трудились на Советскую власть.

А что же с мелкой буржуазией? Мелкой буржуазии, читай крестьянства, в Советской России было ⅘ населения, поэтому уехать вся она не могла, а прогнать ее не представлялось возможным для Советской власти, поэтому она оставалась в стране и перевоспитывалась под пролетарским руководством.

Здесь тоже необходимо пояснить интересный момент про крестьянство. В царской России неоднородное крестьянство неоднородно делилось на следующие слои: кулаки, середняки, малоземельные и вовсе безземельные крестьяня (батраки, поденщики и пр.). Количество двух последних слоев крестьянства доходило до 65%, кулаков - до 15%, середняков - до 30%. Т.е. 65% крестьян зарабатывали себе на жизнь не как мелкие собственники - продажей на рынке товара, выращенного на собственной земле, а в основном за счет продажи рабочей силы, как пролетарии. Выявив такое положение в деревне в одной из своих работ “Развитие капитализма в России”, Ленин использовал беднейшее крестьянство в качестве союзника пролетариата в социалистической революции и вышел победителем.

Как известно из истории, земля, как средство производства, была передана большевиками в бессрочное пользование тем, кто на ней трудится, в том числе малоземельным и безземельным крестьянам, которые стали “полноценными” мелкими буржуа, правда земля к тому времени была в общественной собственности. Так у большевиков появилась опора еще и в новоявленном среднем крестьянстве, которую Советская власть использовала в борьбе с кулачеством.

После коллективизации к середине 30-х годов в СССР осталось 25% крестьян-единоличников, к 1940 году - около 5%, к 1950 году их практически не осталось. Нет, их не расстреляли и не выслали, они вступили в колхозы.

Естественно, другая часть населения представляла горожан, которые по мере индустриализации страны и роста городов вбирали в себя жителей деревень, высвободившихся в ходе коллективизации и технологизации. Процентное соотношение городского населения и сельского в 1939 году составляла 33% и 67% соответственно, в 1959 году - 48% и 52%.

Мелкая буржуазия городов после социалистической революции, а затем после НЭПа частично была ликвидирована (перешла на новое место работы), частично сведена в производственные и прочие артели и кооперативы. К 1953 году в СССР существовало свыше 54,7 тысяч промысловых кооперативов, в которых работало 1,8 миллиона человек. Т.о. мелкобуржуазная стихия города и деревни к 1953 году была объединена по колхозам, артелям и кооперативам. Единоличники, как и кустари, составляли мизерный процент населения страны.

Колхозники пользовались национализированной землей и услугами государственных МТС (машинно-тракторных станций). В собственности колхозов оставался только сверхплановый колхозный продукт, которым колхозники могли распоряжаться по собственному усмотрению, например, продавать на колхозных рынках, как, собственно, продукт со своего приусадебного участка. В коллективной собственности так же оставался продукт артелей и кооперативов в форме прибыли от реализованной продукции. К концу 1950-х годов выпуск продукции артелей составлял 5,9% валовой продукции советской промышленности. Не основные средства производства могли находиться в собственности колхозов и кооперативов (домашний скот, определенные сельскохозяйственные машины, определенные станки для производства продуктов потребления и т.п.).

Получается, что мелкобуржуазными элементами, если так можно выразиться, - выходцами из крестьян было пронизано все советское общество, а более 50% населения в 1953 году проживало в деревне. Но при руководящей роли пролетариата это не представляло опасности. В руках пролетариата была государственная машина, которая оберегала и расширяла завоевания революционной диктатуры.

Необходимо отметить, что, прошедшая в 1941-1945 гг., Великая Отечественная война подняла из глубины на поверхность советского общества частнособственнические тенденции. Несмотря на то, что государство всеми силами пыталось обеспечить трудящихся необходимым минимумом во время войны, держать розничные цены на довоенном уровне, оставались колхозные рынки. Здесь закон стоимости действовал в своей рыночной форме закона спроса и предложения. В результате в городах индекс цен на колхозных рынках в 1943 году по сравнению с уровнем довоенного 1940 года увеличился на продукты растениеводства в 12,6 раза и на продукты животноводства — в 13,2 раза. По мере восстановления сельского хозяйства и увеличения продажи продовольствия цены на колхозных рынках, начиная с 1944 года, стали в заметных размерах снижаться, а в 1945 году по сравнению с 1943 годом индекс цен колхозной торговли снизился в 2,3 раза.

Из 54,4 млрд. рублей, выпущенных в годы войны, 34,9 млрд. отправилось прямиком в деревню.

Снижение розничных цен на колхозных рынках в 1944 и 1945 годах связано также с организацией в 1944 году государственной “коммерческой” торговли по повышенным ценам. “Коммерческая” торговля дала советской интеллигенции, а также наиболее квалифицированной части рабочих возможность приобретать на свою возросшую заработную плату и премии сверх установленного пайка дополнительное количество продовольствия и других предметов потребления у государства.

Однако наличие двух государственных розничных цен (пайковых и "коммерческих"), при сохранении свободного рынка, на один и тот же товар создал возможность спекуляции. Спекулянты, мошенники и мешочники наживались за счёт населения и государства и набивали собственные карманы в тяжелое военное время. Не обходилось без разворовывания госимущества (продуктов, товаров и пр.) при непосредственном участии нерадивых чиновников и служащих разного уровня, встроившихся в спекулятивные схемы. Как говорится, кому война, а кому мать родна. Поэтому многие советские граждане получили по окончании войны не только победу, но и полные карманы нетрудовых денег. Пролетарскому государству удалось серьезно прищемить спекулянтов и прочих, нагревших руки на тяготах войны, в результате денежной реформы 1947 года, когда крупные сбережения граждан обменивались по специальным курсам.

По вкладам в Сбербанке суммы до 3 тысяч рублей обменивались также один к одному, по вкладам от 3 до 10 тысяч рублей было произведено сокращение накоплений на одну треть суммы, по вкладам в размере свыше 10 тысяч рублей изымалась половина суммы. Те же, кто хранил деньги дома, при обмене получил один новый рубль за десять старых. Льготные условия переоценки накоплений были установлены и для держателей облигаций государственных займов: облигации массовых займов обменивались на облигации нового займа в соотношении 3:1, облигации свободно реализуемого займа 1938 г. — в соотношении 5:1, а облигации займа 1947 г. переоценке не подлежали.

В ходе той же реформы 1947 года была отменена карточная система, были ликвидированы пайковые и “коммерческие” цены, а вместо них введены единые государственные розничные цены. С той же реформы пошел отсчет ежегодного снижения цен на продовольственные и промышленные товары, продолжавшиеся до 1954 года. Подробнее о реформе можно прочесть в Постановлении Верховного Совета СССР от 14 декабря 1947 г. N 4004.

Какой же вывод напрашивается из всей вышеприведенной информации?

Первый неоспоримый, на взгляд автора, вывод - это отсутствие диктатуры крупной буржуазии в Советской России и СССР до конца 80-х годов.

Второй неоспоримый, на взгляд автора, вывод - это постепенное “перемалывание” и перевоспитание мелкой буржуазии города и деревни, объединение ее в коллективные хозяйства, кооперативы, артели; полное (земля, МТС) и неполное (семена, сверхплановый продукт, оборудование, инвентарь) обобществление средств производства мелкой буржуазии и продукта, многолетнее снижение цен на продовольственные и промышленные товары (в том числе колхозные и кооперативные), вытеснение колхозных и кооперативных предприятий в экономике социалистическими предприятиями.

Третий неоспоримый, на взгляд автора, вывод, который вытекает из первого и второго выводов, - это наличие в стране диктатуры пролетариата до 1953 года, т.к. никакой другой класс, кроме пролетариата, не способен сделать подобное, да и не существует другого в природе.

Четвертый неоспоримый, на взгляд автора, вывод, который вытекает из третьего пункта, - это наличие социализма (переходного этапа от капитализма к коммунизму) в СССР при Сталине.

По мнению автора после смерти (убийства) Сталина в 1953 году власть в партии и в стране захватила мелкая буржуазия в лице Хрущева и Ко. Не ведя последовательно пролетарскую политику, лавируя между городом и деревней, команда Хрущева расшатала плановую социалистическую экономику, повела неверную внешнеполитическую линию и, подталкиваемая, а порой и направляемая мировым капиталом, скатилась в госкапитализм, а затем и в капитализм. Ограниченная исключительными в истории условиями: общественной собственностью на средства производства, плановой экономикой, марксистско-ленинской идеологией и т.п., мелкой буржуазии в СССР, меняя фасад и лидеров, удалось продержаться у руля государственной власти достаточно долгое время, пока противоречивая диктатура мелкой буржуазии не скатилась до диктатуры крупного капитала.

Кирилл Поляков

ИСТОЧНИК

Ничего личного - только бизнес...

«Обеспечьте капиталу 10 процентов прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы».

Томас Даннинг

Редко какой историк упоминает нынче о «хлебной стачке» 1927 года. Непопулярная это тема. Ведь нэп, как считается, был идеальным будущим России, альтернативой зловещей коллективизации. Может быть, он и не вывел бы страну в число авангарда цивилизованного мира, но зато и не привел бы к таким жертвам, как аграрная политика Сталина. Ну, так давайте посмотрим, как нэп на самом деле кормил страну.

Смотрите, кто пришел!

У нас почему-то бытует мнение, что нэпман — это мелкий лавочник. Давайте немного подумаем, может ли это быть. Ведь во время Гражданской войны власти так и не удалось обуздать спекуляцию. За это время торговцы, очень хорошо нажившиеся еще во время Первой мировой, еще больше разбогатели, приспособились к новому государственному строю. ВЧК их немножко пощипала, но не более того — и силы у чекистов были не те, и другой работы хватало.

И, едва после окончания войны была снова разрешена частная торговля, на рынок хлынули огромные капиталы, накопленные во время обеих войн. Рулили ими отнюдь не мелкие лавочники, а крупные оптовики, имевшие собственные склады, мельницы, агентов-заготовителей, агентов по сбыту. Ни царское правительство, ни Временное их практически не преследовало, большевистское преследовало, но не сумело. И эти оптовики, оборзевшие за время полной безнаказанности, бесстрашно кинулись играть в азартные игры с государством.

Государство обязано заботиться о выживании населения — этого требует национальная безопасность. Советское правительство с самого начала взяло на себя обязательства снабжать города и отчасти крестьянскую бедноту недорогим хлебом (на самом деле не только хлебом, но и вообще дешевым продовольствием, но мы для наглядности станем говорить только о хлебе). И сразу же схлестнулось на хлебном рынке с частным торговцем. Во время войны с ним разговаривали конфискацией, а то и пулей — но война закончилась.

Как функционировал рынок Советской России? Государство покупало зерно у крестьян по среднерыночным ценам, и дешево продавало его населению. А государственные закупки оседлал частник. Он всегда мог установить закупочные цены чуть выше государственных, перехватить основную часть товарного хлеба и, воспользовавшись образовавшейся нехваткой, продать его на черном рынке. Без прибыли он не оставался в любом случае — и чем больше нехватка, тем больше прибыль. Частный рынок был объективно заинтересован в организации голода. Могло ли правительство позволить ему такие фокусы? Смешной вопрос.

Есть, правда, для таких случаев наработанный механизм — выбросить на рынок большую массу зерна, сбить цены и потом скупить его обратно. Так государство окажется еще и в выигрыше, продавая хлеб дорого и получая его обратно дешево. Но для этого оно должно иметь резервы зерна. А резервов у Советской России не было. Все излишки шли на экспорт — чтобы купить хотя бы самые необходимые промышленные товары, поскольку в разоренной стране не производилось практически ничего.

Государство не могло и повышать заготовительные цены. Частная хлебная торговля состояла из двух звеньев: городского и сельского, нэпмана и кулака. При повышении заготовительных цен получалась перекачка госбюджета в карман деревенского спекулянта, если же цены не повышались, уже городской частник-нэпман снимал с рынка зерно, вызывал искусственный голод и получал огромные прибыли. Мощность частного рынка была настолько велика, что этот нехитрый механизм из года в год приводил к голоду — при любом урожае, хорошем, плохом, небывалом — любом!

И начались «хлебный войны».

1925 год: перемудрили

Образцовыми можно считать события 1925/1926 заготовительного сезона. В этом году государство твердо решило следовать рыночным правилам, соблюдая при этом интересы маломощных крестьянских хозяйств. Оно собиралось форсировать заготовки, закупив до 1 января 70% хлеба по госплану вместо обычных 60–65%. Причин было несколько:

— поставить товар на европейские рынки до того, как там появится дешевый американский хлеб и начнется падение цен;

— увеличить осенний спрос, повысив тем самым цены в интересах маломощных хозяйств, продававших зерно осенью для уплаты налогов;

— уменьшить осеннее предложение хлеба, снизив налог и перенеся срок уплаты на зиму, чтобы не допустить сильного падения цен, опять же в интересах маломощных хозяйств;

— уменьшить весенний спрос и, соответственно, цены — снова в интересах маломощных хозяйств и в пику частным торговцам.

Для обеспечения заготовок приготовили товарный фонд, а главное — решено было приложить все усилия, чтобы удержаться от административных методов. В этом году всем был обещан рынок.

И рынок пришел — но совсем не так, как ожидалось. С самого начала все пошло наперекосяк. В стране существовало четыре категории заготовителей: государственные плановые, кооперативные, внеплановые (т.е. нецентрализованные государственные и кооперативные организации потребляющих районов) и частники.

Еще летом государство-заготовитель совершило ошибку, чем сразу искорежило весь процесс. Чтобы русское зерно первым успело на европейские рынки, решено было в августе, когда хлеб еще не до конца убран и не обмолочен, повысить закупочные цены. Это сыграло на руку не беднякам, а, наоборот, самым зажиточным крестьянам, имевшим уборочные машины и батраков. Они успели продать свой хлеб дорого, а поскольку уплата налога для них не представляла проблем, заодно подмели и промышленные товары, которые доставили на рынок в количестве, рассчитанном совсем на другого покупателя и на другой объем денег у потребителей. После чего, удовлетворенные, вышли из игры.

Небогатые же крестьяне, получившие отсрочку по налогам, не торопились везти хлеб, поскольку традиционно полагали осенние цены низкими, спешить им было некуда, промышленных товаров в продаже не наблюдалось, а дел в хозяйстве в сентябре хватает. В результате подвоз резко упал, а цены, соответственно, взлетели намного выше задуманного. Экспортная программа срывалась, предложение хлеба на мировом рынке увеличивалось, высокие заготовительные цены грозили сделать экспорт и вовсе нерентабельным, и правительство, не выдержав, снова занялось механическим регулированием, чем радостно воспользовались внеплановые заготовители, не имевшее таких ограничений. В некоторых губерниях им доставалось более 40% хлеба.

Однако административный ресурс еще далеко не иссяк. В ноябре в ряде хлебопроизводящих районов началась «транспортная война» с внеплановыми заготовителями — велено было отправлять их грузы по железной дороге в последнюю очередь. А поскольку вагонов традиционно не хватало, то очередь отодвигалась на конец заготовительной кампании. Кое-где получилось: заготовители из отдаленных губерний прекратили работу, но те, кому добираться было недалеко, стали вывозить зерно гужевым транспортом — пока власти не перекрыли и этот канал. Поскольку плановые заготовители все еще обслуживали в основном экспорт, то в стране, при вполне нормальном урожае, стало не хватать хлеба. Частник, естественно, просочился сквозь все ограничения и стал грести прибыли лопатой.

Кончилось все тем, что в январе были установлены единые закупочные цены для плановых и внеплановых заготовителей, а кое-где их распространили и на частников.

Результаты рыночного опыта оказались поистине сокрушительными. Если план первого квартала заготовок (июль–сентябрь) был практически выполнен, то во втором квартале вместо 376 млн пудов удалось заготовить только 176 млн, а экспортного зерна было доставлено в порты едва ли четверть от потребного количества. Годовой план пришлось снизить с 780 до 600 млн пудов, а хлебный экспорт — с 350 до 143 млн пудов. По причине проваленной экспортной программы уменьшилось количество импортных товаров. Все это вызвало очередной скачок цен на промтовары и увеличение «ножниц» цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, что ударило в первую очередь по маломощным хозяйствам.

Единственный плюс заключался в том, что в деревне осталось много хлеба, и следующий заготовительный сезон прошел спокойно.

1927 год: «хлебная стачка»

Еще более сокрушительное поражение потерпело государство осенью 1927 года — и, что самое обидное, из-за политики. Весной английские власти предприняли серию беспрецедентных выпадов против СССР, включая разгромы посольств в Китае и торгового представительства в Лондоне. Советское правительство заявило о том, что англичане намерены напасть на СССР, заставив Лондон объясняться со всем миром по поводу своих намерений. Воевать, в общем-то, никто не собирался, но… но народ-то об этом не знал!

Рынок отреагировал на «военную тревогу» так, как и должен был: с прилавков смели практически все продовольствие, и, что хуже, продажа хлеба государству практически прекратилась, а цены на черном рынке взлетели до небес. Уже в октябре в городах начался голод.

В нормальных государствах в такой ситуации начинают действовать специальные законы, направленные против спекуляции. В СССР для подобных случаев существовала 107-я статья УК. Сроки по ней давали смехотворные: до года при отсутствии сговора торговцев, до трех при его присутствии, зато она предполагала конфискацию товара. Ее и стали применять в массовом порядке, находя при этом колоссальные запасы продовольствия. В январе 1927 года Экономическое управление ОГПУ докладывало в очередной сводке:

«Украинская ССР. При арестах частников в Черкассах, Мариуполе, Первомайске, Харькове и в других районах Украины выявлен целый ряд тайных складов хлебопродуктов, припрятанных в спекулятивных целях. В Черкассах, например, было обнаружено припрятанными 20 650 пуд. ячменя, в Мариуполе — 10 000 пуд. подсолнуха, Первомайске — 10 700 пуд. пшеницы и 3000 пуд. подсолнуха, Харькове — 1500 пуд. пшеницы, в Прилуках — 3500 пуд. и в Одессе — 1500 пуд. пшеничной муки...

Самарская губ. Всего по губернии арестовано 44 частных хлебозаготовителя... Репрессии немедленно оказали самое благотворное влияние на губернский хлебный рынок... Особо значительное снижение цен на пшеницу имеет место на рынке г. Самары: здесь цена с 2 руб. 10 коп. упала до 1 руб. 50 коп...

...Уральская область. В связи с крайне развившейся спекуляцией по мануфактурным товарам по Уральской области было арестовано до 70 частных мануфактуристов. У некоторых из них обнаружили припрятанные запасы мануфактуры до 8000 метров, а готового платья — до 1000 изделий».

Только Тамбовский губотдел докладывал: «Приблизительный размер оборота в текущую кампанию арестованных хлебозаготовителей нами определяется до 15 000 000 рублей». Даже при ценах в полтора рубля за пуд зерна это означает 10 млн пудов, при валовом сборе по всему центрально-черноземному округу в 450 млн пудов и товарности, в лучшем случае, не более 20%. И это только арестованные спекулянты, а сколько было не арестованных?

Результаты поначалу получились вполне приличные — цены упали, крестьяне повезли на заготовительные пункты зерно. Но потом дело застопорилось. Дело в том, что хлебные запасы накапливались на двух уровнях: в городах на тайных складах и по деревням, у кулаков. В городах тайные склады чекисты хорошо погромили. Но это не значит, что крупный деревенский поставщик вот так просто возьмет и отдаст товар государству. Зерно на ссыпные пункты везли середняки, а кулак, владелец основных запасов хлеба, ждал благоприятной погоды.

Тут надо пояснить, откуда кулаки брали хлеб. Какую-то часть они выращивали в своих хозяйствах, но куда больше получали за счет скупки хлеба у мелких хозяев и деревенских гешефтов. Что любопытно: бедняки, вывозившие по паре десятков пудов зерна, находили государственные цены вполне для себя приемлемыми, в то время как кулаков они не устраивали. В 1927 году в Сибири, например, кулачество требовало повышения заготовительных цен в три раза! Понимаете, что это значит? Это значит, что деревенские скупщики тоже не давали за пуд больше рубля. И вот, скупив у односельчан зерно по дешевке, они хотели втридорога продавать его государству, ограбив как маломощных крестьян, так и госбюджет. При уходе с рынка городского торговца кулаки все равно не везли зерно на государственные ссыпные пункты, а придерживали его с тем же расчетом — дождаться голода и высоких цен, а уж там найдется, кому продать. Одновременно тихо умерла внутридеревенская торговля — беднота не имела возможности платить кулаку столько, сколько он запрашивал.

Могло ли государство это допустить? В 90-е годы — нет проблем: хоть в три, хоть в десять раз! Но не в 20-е…

Советское правительство имело богатый опыт хлебозаготовок. Еще в гражданскую, во время запрета свободной торговли, к держателем излишков зерна применялся простой механизм: не хочешь поставлять зерно по государственным ценам, отдашь даром, в порядке конфискации. Советский Уголовный Кодекс тоже предусматривал эту меру. Еще и дешевле выйдет…

В начале 1928 года 107-я статья УК начала массово применяться к кулакам. Сперва им предлагали добровольно сдать хлеб по госценам. Если они отказывались, шли по дворам, и тогда уже брали все, кроме нормы на прокорм, и даром. В Сибири, например, средний размер конфискованных излишков одного хозяйства составлял 886 пудов (около 14,5 тонн). Что показательно, 25% конфискованного хлеба тут же выделялась бедноте по льготным ценам или в кредит.

В этом году голод удалось кое-как преодолеть, но не было никакого сомнения в том, что ситуация повторится и на следующий год. Она повторилась — и на следующий год, и потом.

Что делать?

Некоторый толк от применения 107-й статьи, конечно, существовал, однако ясно было, что «хлебные войны» станут повторяться каждый заготовительный сезон. ОГПУ слой за слоем снимала городских частников, но они, отсидев свой смешной срок и достав припрятанные деньги, снова брались за старое. У кулаков конфисковывали припрятанный хлеб, но с каждым годом они прятали его все изощреннее — зарывали в ямы, размещали по бедняцким амбарам, вывозили прямо из-под молотилки. И каждый год, снова и снова частная торговля ставила страну на грань голода. ОГПУ не могло решить проблему — надо было менять саму экономику деревни.

От «хлебных войн» в первую очередь страдали даже не горожане — правительство все же находило хлеб на то, чтобы прокормить 20% городского населения СССР. Страдала от голода крестьянская беднота, которой тоже приходилось покупать зерно втридорога. Они пытались добыть хлеб в городе — результатом стала карточная система, которую вводили местные власти, чтобы защитить своего покупателя от наплыва голодных селян. Карточная система — не следствие коллективизации, как принято думать, ее вызвали к жизни рыночные забавы нэпа.

«Хлебные войны» поставили и без того не евших досыта крестьян на грань вымирания. Еще и поэтому нельзя было тянуть с коллективизацией — до изменения структуры производства путем «постепенного и добровольного» объединения эти люди попросту не доживут.

Коллективизация изменила бы ситуацию на селе через несколько лет, превратив кулака из крупного в мелкого хозяина и лишив его возможности спекулировать хлебом. С повышением валового сбора (даже маленькие, бедные и неорганизованные колхозы, как правило, давали лучший урожай и большую прибыль на двор, чем единоличные хозяйства) тема черного рынка была бы закрыта, и городская спекуляция умерла сама собой, а кулаку пришлось бы на общих основаниях сдавать зерно государству. Все это случилось бы, если бы удалось провести коллективизацию мирным путем, но события пошли иначе. Об этом — в следующем материале.

Елена Прудникова, писатель-историк, сценарист

Взято отсюда: http://expert.ru/2012/05/2/hlebnyie-vojnyi-v-sovestskoj-ross...

Полкопейки СССР 1927 год

Период 20х годов 20 века в СССР является последним, для чеканки монет данного номинала.

Года выпуска:1925,27,28 года.

Представлен 1927 год.

Полкопейки 1928 года-встречается реже.

Ценник в зависимости от состояния, в частности на представленную монету-1000 рублей+-