Основным сырьем, которые традиционно поставляла Россия на запад и восток была кожа, деревянная посуда, воск, пенька, лен, мука, меха, мед, золотые и серебряные деньги. По мелочи рыбий зуб, панцири, кречеты. Кожа была основным товаром и считалась «красным» товаром, прибыльным, важным. Конечно, перепродавали на запад то, что сторговали на востоке и на восток, что получили на западе.

Государство имело монополию в торговле на: доспехи и панцири, сабли, топоры и ножи, вино, мед, беличьи шубы, юфти кож мостовые, а с 1589 воск.

На торговлю (продажу и покупку) купцы были обязаны иметь специальную грамоту. Челобитную писали на имя царя. Эти товары (кто привез, сколько, когда, откуда) тщательно записывались в таможенные документы и в проезжие грамоты выдаваемые купцам на право свободного вывоза закупленного в Московском государстве товара. Вывоз серебра был для восточных купцов сильно затруднен, а золота запрещен вообще. Эдакий запрет на вывоз капитала. Хочешь заработать? Пиши челобитную или покупай сам товар и вперед, за рубеж, торговать вывезенным. И нам плюс – производство развиваем, и им хорошо – зарабатывают. А иначе можно быстро выкачать из государства все деньги и покупать станет не на что. С этого и начинается суверенитет, когда власть денежными потоками в своем государстве сама распоряжается.

1589г. ранее 30 мая. Челобитная.

«Государю царю великому князю Федору Ивановичю всеа Руси бьет челом бухарского Абдулы царя посол Магмед-Алей. Велел мне бити челом государь мой тебе государю, чтоб ты, государь, пожаловал велел мне вывести из своего государства 1000 руб. денег на его государя моего обиход на серебряныя сосуды. Милостивый царь государь пожалуй, вели мне вывести из своего государства по приказу государя моего 1000 руб. денег на сосуды на его государев обиход и вели мне дать свою государеву грамоту в Астрохань к своим государевым воеводам. Царь государь смилуйся, пожалуй».

Как видно, вывоз железа в полосах на восток (как и на запад) полностью отсутствовал из-за его низкого качества местного железа. А вот о небольших партиях изделий из него, продаваемых за рубеж, следует говорить отдельно. И в грамоте царя Федора Ивановича тарскому воеводе кн. Федору Борисовичу Елецкому, от 31 августа 1596 гг. прямо говорится на запрет торговли некоторой номенклатурой такого товара: «… и вы б тем бухарцом и нагайцом торговым людем велели с нашими с рускими людьми и с юртовскими татары на Таре торговати безпошлино, а наших никаких таможенных пошлин с них имати не велели и береженье и ласку к ним держали великую и обиды б им и насильства никоторого не было, чтоб им впредь повадно было со всякими товары приезжати. А торговати б есте бухарцом и всяким иноземцом велели за городом в посаде или за посадом где будет пригож, а того бы есте над ними смотрили и берегли накрепко, чтоб они заповедными товары доспехи и пансыри и саблями и ножи и топоры с юртовскими и с ясачными татары не торговали».

И конечно, нельзя не упомянуть монополию государства на ясырь – торговлю пленными. На выкуп пленных россиян тратились немалые суммы. Хотя они отчасти погашались за счет такой же продажи пленных находящихся у нас. Все в порядке тогдашних правил: око за око, зуб за зуб.

1589 г. ранее мая 30. Челобитные.

«Царю государю великому князю Федору Ивановичю всеа Руси бьет челом посол царевичов Тостун. Милостивы царь государь, покажи милость пожалуй вели государь мне по своим, государь, водчинам по городом понизовскым до Казани купити воску 150 пудов да 200 ювтей мостовых да 30 ведер вина да 20 пудов меду да 5 душ полону в Переславле и в Касимове и в Нижном Новегороде и Свияску. Государь царь смилуйся, пожалуй».

«Изюрского царевича посол Кадыш государю бьет челом, чтоб государь пожаловал про государя его обиход ослободил купити в своей государеве отчине в Казани 100 пуд воску, да в Муроме 200 юфтей телятин да 30 подставок вина, да в Казани ж бы государь, ослободил ему купить 40 юфтей шуб бельих да 10 душ полону».

1620 г. после февраля 19. Челобитная.

«Великому государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьет челом юргенской посол Рагим-кулы. Пожалуй государь, вели мне купить про Арап-ханов обиход в Казани или в Касимове немецкого или литовсково ясырю з двое или с трое, да пожалуй, государь, меня, не вели с моево живота в Казани имать пошлину…».

Русские пленные так же выкупались, как в частном порядке так и «окупом государственной казны.

1678 г. января 10. Докладная.

«И в нынешнем во 186-м году генваря в 10 день к великому государю царю и великому князю Феодору Алексеевичю приехал к Москве Маметь-Исуп ... И Маметь великого государя казну в Ындее продав взял 1355 руб. и на те деньги окупил полоняников розных чинов 18 человек, окупу за них дал 857 руб. 25 алт. и в том числе: за пензинского салдата за Митрошку Тимофеева 50 руб., за рейтара иноземского списку за казанца за Петра Пантелеева 75 руб., за танбовца за Левку Васильева 65 руб., за черноярского стрельца за Ивашка Иванова 20 руб., Казанского уезду Заинского города за казачью жену Окульку Васильеву 20 руб., Саранского уезду за рейтара за Чинара мурзу Иванова 50 руб., Василя города посацских людей за Алешку Иванова 50 руб., за Антипку Ларионова 65 руб., Закамской черты Ерыклинского города за казачью жену Степа-нидку Анофрееву 50 руб., Казанского уезду Закамской черты Булярского города за пушкаря за Офоньку Сергеева 51 руб. с полтиною, за ливенца сына боярского за Кирила Медынцова 16 руб. 8 алт. 2 д., за танбовца за Терешку Кузьмина 30 руб., за казанского пешего стрельца за Мишку Скобельцына 50 руб., Атемаря города за рейтара за Емельку Микитина 65 руб., Арбугинских сел Тушинской слободы за крестьянина за Офоньку Федорова 45 руб., Казанского уезду митрополичья села за попова сына Ивашка Сидорова 85 руб. Да 2 человека отпущены в Балх за подарки: Стенька Дмитриев за 45 руб., Ивашка Кошалка за 25 руб. Да им же на корм и на одежду и на подводы выдано 282 руб. 8 алт. 2 д.

Всего на полоняничной росход 1140 руб. И ис тех же государевых денег сокольником и кречетником дано взаймы для их скудости 95 руб. с полтиною; а достальные государевы деньги 119 руб. с полтиною издержал на всякие расходы».

1670 г. не позднее мая 26. Докладная

«…будучи де он в Юргенской земле проведал про полоняников великого государя… и он де Иван, будучи в Юргенской земле, окупил великого государя взятых людей 4-х человех астараханских стрельцов и в том числе у одного сын, 2 человека самарян, 1-го человека черноярца, 1-го человека монастырского бобыля, 2-х человек посадских людей да жонку, а дал де за них за всех окупу 828 руб. … И те все полоняники в Астарахани явились; и в том числе за одного астараханского стрельца окуп ему астараханцу в Астарахани выдан 25 руб., а за тем доведетца ему дать за полоняников окупу по статейному ево списку 803 руб… И буде великий государь укажет астараханцу Ивану Федотову за окупных полоняников дать против того, как гречаном дают за стрельцов и за посадцких людей и иных чинов по 50 руб., и того за 9 человек 450 руб., а за жонку дачи гречаном не бывало, а буде великий государь укажет ему дать за тех стрельцов и за иных людей по 60 руб. за человека, и того 540 руб.

Помета: За окуп полонеников наличных о даче по указной статье по 50 руб. за человека, против примеру собольми дачи гречаном учинить, а за службу придачи учинить к прежнему его окладу денег 12 руб. да в приказ 15 руб., чарка в 2 руб., сорок куниц в 12 руб., камка, сукно доброе.

Сей великого государя указ пометить приказал боярин Афоносей Лаврентьевич Ордин-Нащокин. А что в Астарахани не додано за полоненика же за стрельца 25-ти руб., и за те деньги собольми же по указу додать».

И за каждой такой докладной судьбы сотен и сотен людей. В документы приказов скрупулезно вносились рассказы выкупленных пленников, обстоятельства пленения, время, проведенное в плену, способ освобождения.

…Семен Артемьев-Деревягин, посадский человек. Пленен едисанскими татарами выше Царицына на уроч. Вислой Дубровке, с 9-ью товарищами, при исполнении госуд. поручения по насадному промыслу и по продаже хлебных запасов и дров (в Астрахани) В плену 11 лет. Продан «в Трухмены», а оттуда в Хиву выкуплен Вас. Даудовым за 96 руб.

…Парасковья Семенова, жена белопашенного казака г. Симбирска. Пленена башкирами на жнитве. В плену 9 лет. Выкуплена полоняником саратовцем Савкой Еремеевым за 15 руб.

…Марфа Савоскина, дочь белопашенного казака. В плену 10 лет. Пленена в д. Нюхоловке на жнитве. Продана в Бухару бухарцу «тазичку». Выкуплена по ее просьбе Вас. Даудовым на ее деньги за 70 руб.

Неспокойное было время. … Пленен на рыбной ловле, с 14-ю товарищами… Пленен башкирами на сенных покосах… Пленен крымскими татарами под городом… Пленен башкирами после боя с ними…

Пленен ногайцами в вотчине… Плене башкирами в своей деревне… Пленен калмыками под Яицким городком… Пленена…

В среднем в плену до выкупа находились 10-15 лет, а кому не везло и 30 с лишним ждать приходилось до освобождения.

Но хватит о грустном, вернемся к нашему железу. Хотя здесь тоже ничего веселого не наблюдалось. Но, если взглянуть на вывозимый из Астрахани железный товар, то никаких признаков проблем с качеством стали мы не увидим. Наоборот, будет казаться, что со сталью на Руси в это время все было просто замечательно.

В 1678 году из Астрахани в Караганскую пристань было вывезено: 5000 иголок, 20 стремян, 200 колодок подбойного гвоздя.

В 1681 году: 56000 игол, 52000 булавок, 45 связок наперстков, 560 серег медных, 220 колокольчиков, 20 коробочек жестяных, 540 колодок гвоздей подбойных, 2200 пуговиц оловянных, 2 п. олова.

В 1687: 54000 игол, 52 сайдака, 102 зеркала хрустальных, 1406 коробок мелкого подбою (гвоздей).

И в прошлые годы активно вывозились зеркала, но только в этом специально отмечено, что зеркала были хрустальными, то есть стеклянными. А так в то время пользовались металлическими зеркалами: медными, булатными, серебряными. Однако, не имея точных данных о характеристиках вывозимых зеркалах, я не стал о них и говорить, тем более, что их каждый год вывозилось по нескольку десятков всего.

В 1688 г.: 109000 игол, 3900 разного подбою, 50 серег медных, 20 колокольцев, 12 наперстков.

Если судить только по постоянно увеличивающемуся вывозу иголок из Астрахани, с качеством железа на Руси в то время все было просто замечательно. Дело в том, что иголка делается из железной проволоки, а на проволоку нужно очень пластичное железо. Проволоку изготавливали путем волочения.

Выглядело это так: к столбам или перекладине на веревках или цепях крепилась качель. Перед ней была закреплена стальная доска с фильерами – с отверстиями конической формы разного диаметра. Мастер садился на качель, вставлял с обратной от себя стороны в отверстие подходящего диаметра пруток, хватался щипцами с ближней к нему стороны доски за кончик прутка и, отталкиваясь ногами от столбов или стены, тащил пруток на себя. Проходя через фильеру, пруток уменьшался в диаметре, но вытягивался в длину. Проведя железо через несколько уменьшающихся отверстий, мастер получал проволоку нужного диаметра. Проволоку в процессе вытяжки отжигали. Процесс этот был долгим, проволока часто рвалась, поэтому тонкие изделия очень ценились.

Но на Руси в это время проволоку не делали вообще. А значит, не делали и иголки, не делали тонкие цепи, не делали кольчуги. Вот и приходилось делать «пансыри» и куяшные пластины. (Как непальцы кукри). Да и сабель хороших тоже не могли изготовить. А все из-за низкого качества получаемого из болотной руды железа. А почему так получалось – чуть ниже.

Из кратких известий о русской торговле… И.О. Кильбургера (1674г.): «Железная проволока привозится из Швеции чрез Новгород, также несколько чрез Архангельск, а в Руссии совсем не делается».

А откуда тогда иголки на продажу? А из Швеции. Качественная сталь завозилась в Россию через ее северные ворота: Новгород и Архангельск. Но об этом тоже немного попозже.

1585 г. после ноября 11. Челобитные

«Царю государю великому князю Федору Ивановичю всеа Руси бьет челом бухарской посол Мамедели. Послал, государь, меня государь наш Абдулай царь бухарской к тебе государю… послал наш государь: (перечень даров)… да яз бью челом тобе государю шоломом булатным навожен золотом и травами, да сабля булатная навожено золотом, ножны хоз черной, да лубья саадочное навожено золотом с травами, да нож булатной рыбей зуб черен навожен золотом, ножны булатные навожены золотом оков серебрян…».

1585 г. после ноября Посольское письмо с челобитной.

«Царю государю и великому князю Федору Ивановичю всеа Руси бьет челом юргенской посол Хоз-Маамет. Послал государь наш Азим царь к тебе к царю государю поминка: …да шалом булатной золотом навожен, да сабля булатная навожена золотом, да 2 саадака шиты шолки и золотом, да нож булатной, ножны серебрены, да тулунбас булатной золотом новожен…; а яз государь посол челом бью от себя: сабля булатная золотом навожено, да саадак золотом навожен и всякою краскою, да тулунбас булатной написан золотом и всякою краскою, да сабля булатная, а ножны з золотом и со всякою краскою, да топор булатной золотом онавожен…».

Если вас напрягло количество булата передаваемого в дар, не пугайтесь. Булата, как мы его понимаем сейчас, в этих дарах часто вообще не было. Передавались цельностальные (обычной углеродистой стали) качественные изделия. Знали послы, что с качественной сталью на Руси напряг был. Из всего перечисленного к булатным (по современным понятиям) мы можем отнести только «шолом булатный, который навожен золотом и травами». И то с большим натягом. И, как уже писал, по этой причине государство ограничивало продажу стратегических товаров, а не стремилось продать их как можно больше.

1589 г. июня 10. Проезжая грамота.

«От царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии… Отпустили есмя с Москвы в Казань водяным путем бухарского Обдулы царя посла Магмет-Алея (перечисление выезжающих)… а с ними есмя послали к их государем наших поминков 10 кречетов да купили они 10 пансырей, … и полон немецкой… а больши б есте им того товару и иных никаких заповедных товаров в тех городех купити не давали и кречатов и пансырей с ними больши того не отпускали, и того б естя велели беречи накрепко, чтоб они руских людей за неметцкой полон и неметцкого полону крещеного не покупали…».

1617 г. января 26. Челобитная

"Великому государю Михаилу Федоровичю всеа Русии самодержцу бьет челом опчей ваш холоп Арапа царя посол Юсюф-Хадзи… А товаров, государь, мы на Москве купили: 5 доспехов, да 500 ножей…".

Вот тут возникает сразу два вопроса: что такое булат в те времена, и почему посол купил аж 500 ножей, если, как утверждается, качество стали на Руси оставляло желать лучшего? А оно действительно было не очень, читаем ниже.

1643 г. ранее декабря 3. Ярлык бухарского султана Абдалазиза-Бехадура.

«В торговых наших людех досужему торговому нашему человеку Ходжи-Ибраиму объявляю, чтоб быть тебе на нашу государскую милость и жалованье надежну. Которые узорочные руские товары на наш обиход годны, и тебе б те товары купить… А товаром роспись: погребцов, розным делом деланых часов, телятин розных цветов, розных же цветов сукон, тимов розных же цветов, добрых пансырей да добрых рыбьева зубу гораздо б шадровит был, немецких добрых полос сабельных».

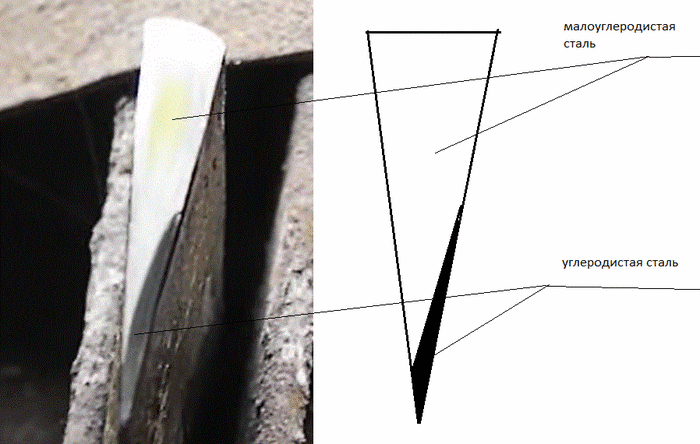

Панцири делать умели, что ни говори. Но просит купить султан не русских сабельных полос, конечно, а немецких. Русские мастера сами с удовольствием покупали хорошую сталь и пускали ее и на те же самые ножи, которые начиная с 12 века делали по очень интересной и традиционной для всей Руси почти до 18 века технологии, невероятно удешевляя стоимость ножа. Торцевая и затем косая наварка лезвия на Руси стала основной технологией в производстве режущего инструмента. Русский нож с 12 по 18 век и даже позже – это дешевый железный утилитарный нож чаще с косой наваркой стального лезвия.