Ответ на пост «Мурал с героями советских мультфильмов украсил электроподстанцию в Братске»1

"* Мурал (от испанского muro — «стена») — это разновидность монументальной живописи на стенах зданий и других архитектурных сооружениях."

Какой ещё, нахуй, МУРАЛ?!?!?!?!?!?!?!?

Это уже сотни лет на русском языке называется "фреска".

ФРЕСКА, блядь, слышите, ФРЕСКА!

Хватит, сука, коверкать и уродовать русский язык!

Хотя как по мне - это натуральное граффити (ещё одно существующее в русском языке заимствованное слово).

Граффити - это изображения или надписи, нарисованные или нацарапанные на стенах и других поверхностях, часто в общественных местах.

Ответ на пост «Продажа Аляски. Один малозаметный, но важный аспект»1

ну если уж начать по порядку... "Россия получила не только давно потраченные 7,2 миллиона долларов"

ну во первых так и не получила...

во вторых приведи ка пример такой "цены" за покупку

именно за покупку а не за аренду

в третьих напомни ка себе когда Аляска стала официально штатом???))))

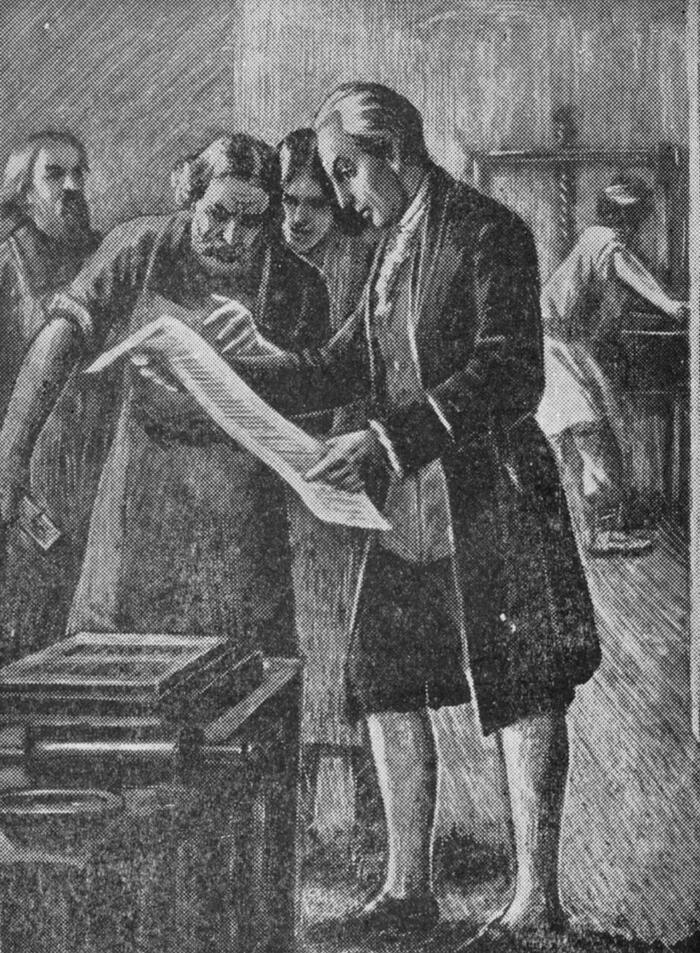

Злосчастная судьба Александра Радищева

Первый русский писатель, которого посадили за «самиздат»

235 лет назад, в августе 1790 года, Уголовная палата в Петербурге вынесла приговор по делу Александра Радищева, присудив его к смертной казни через четвертование за «издание книги, наполненной самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный». Приговор был утверждён в Сенате и передан на подпись Екатерине II, которая, впрочем, по традиции смягчила наказание — 10 лет ссылки в Сибирь. Так в первый (но, конечно, не в последний) раз в истории России писатель был осуждён за своё творчество.

Причём осуждён он был по распоряжению своей главной читательницы, на внимание которой определённо рассчитывал, когда писал своё сочинение. «Путешествие из Петербурга в Москву» изобилует обращениями к некоему «Властителю», вроде такого: «Властитель мира, если, читая сон мой, ты улыбнёшься с насмешкой или нахмуришь чело…». Конечно, точно об этом говорить сейчас невозможно, но многие историки полагают, что, сочиняя и распространяя свою «возмутительную книгу» (и к Императрице она попала не случайно, а была сознательно передана), Радищев, скорее всего, думал о диалоге с просвещённой монархиней, увлекавшейся трудами французских философов.

Но какой там диалог! Екатерина лишь «нахмурила чело» — и это ещё мягко сказано.

Почему же так получилось? И кем был Александр Радищев — сам по себе и в глазах Екатерины?

Его отец, дворянин Николай Радищев, был богатым помещиком — во множестве его деревень, в том числе в Калужской и Саратовской губерниях (где в селе Верхнее Аблязово Александр провёл детство), насчитывалось почти четыре тысячи душ. Так что крепостник он был первостатейный. Правда, говорят, к крестьянам отец писателя относился хорошо. Неизвестно, легенда то или быль, но во время пугачёвского бунта, когда бунтовщики захватили родовое село Радищевых, благодарные крестьяне спрятали от разбойников и барина, и его семью. Только старший сын, Александр, чья жизнь позднее с пугачёвским бунтом как бы «срифмовалась», никакой «пугачёвщины» близко не видел, он находился тогда за тысячи километров от разъярённых бунтовщиков...

Однако — обо всём по порядку.

Александр Радищев родился в 1749 году (за четверть века до пугачёвского бунта), он был в семье первенцем, но со временем у него появилось — не много, ни мало — десять братьев и сестёр! Многодетные дворянские семьи, особенно «в глубинке», — это было тогда нормально. Но чтобы они получили хорошие чины, детей надо было отправлять на учёбу, желательно в Петербург или хотя бы в Москву. И Александра в 7 лет отправили как раз в Москву, к дяде — Матвею Васильевичу Аргамакову, который был высокопоставленным чиновником и служил при Сенате. Там он прожил несколько лет, упражняясь в разных науках с домашними учителями, а в 1762 году (когда на престол взошла Екатерина II) по протекции дяди был пожалован в пажи — и переехал в Петербург, чтобы далее учиться уже там.

Конечно, образование в пажеском корпусе было специфическим — французский язык, этикет и всё такое. Но 13-летний юноша уже успел многого «понахватать» от своих преподавателей в Москве — там ведь его вместе с детьми дяди обучали профессора университета! Они даже рассказывали о французских философах. И Екатерина, которой молодой Радищев прислуживал наравне с другими пажами, вскоре обратила внимание на начитанного мальчика. К тому же он был хорош собой — а в мужской красоте Императрица знала толк.

Поэтому не удивительно, что в 17 лет Радищев оказался среди двенадцати избранных Екатериной юных дворян, которых она отправила за государственный счёт учиться в Германию, в Лейпцигский университет. И это было для него то ещё приключение.

Лейпциг тогда был городом студенческим, с узкими средневековыми улицами и практически отсутствующими коммунальными удобствами. Никакой канализации — горшки с нечистотами выплёскивались прямо на улицы. Воды тоже было мало, потому умывались студенты не часто, а спали обычно не раздеваясь и даже не снимая сапог. Слуг, кстати, тоже не было — всё приходилось делать самим. Или (как с одеждой и сапогами) — не делать. Зато всё это сполна компенсировалось изрядным количеством кабаков и публичных домов. Радищев, избалованный придворной жизнью, сперва грустил по «приличному» быту российских имений и дворцов, но потом «втянулся». Тем более что среди русских студентов у него появился закадычный друг, философ Фёдор Ушаков, которого он буквально боготворил.

Ушаков был всего на два года старше Радищева, но у него уже имелись свои (пусть не слишком оригинальные) философские теории и свой жизненный опыт. Особенно в сфере познания человеческих пороков. Поэтому неудивительно, что друзья проводили дни и ночи в философских беседах, пьянстве и бесшабашных похождениях (приставленный к студентам надзиратель сокрушённо писал Екатерине, что «эта парочка» вконец замучила обывателей Лейпцига кутежами и бешеными скачками верхом по узеньким городским улочкам). Лекциям и учёбе друзья, очевидно, уделяли куда меньше времени, нежели публичным домам.

По некоторым версиям, это и сгубило Ушакова: у него вдруг обнаружился сифилис, причём болезнь стремительно прогрессировала. К глубокому отчаянию Радищева, друг угас буквально у него на глазах, всего за несколько месяцев. Позднее Александр написал и издал в память о нём книгу «Житие Фёдора Ушакова», ставшую, кажется, единственным документом, подтверждавшим существование такого русского философа. Хотя вполне возможно, что как философа Радищев его придумал сам.

Как бы то ни было, после нелепой смерти Ушакова Александр стал выказывать больше прилежания в учёбе и вскоре успешно закончил курс. В 1771 году он вернулся в Петербург, и далее жизнь пошла по обыкновенной для дворян карьерной колее. Он поступил на службу в чине титулярного советника, женился, перешёл на службу в Коммерц-коллегию, а затем (благодаря протекции своего друга, графа Воронцова, с которым познакомился на заседаниях масонской ложи) стал начальником петербургской таможни. Масоны — они такие! Всюду помогают своим.

Но литературные занятия, которыми его увлёк Ушаков и которых Радищев с тех пор никогда не оставлял, были для него куда более важным делом. Он вновь и вновь пытался выразить на бумаге мысли и чувства, которые его обуревали, особенно в связи с новыми европейскими идеями свободы, которыми он «заразился» за время жизни в Европе. Он писал в разных жанрах — и в прозе, и в стихах. Но вот беда: по-русски, как и многие дворяне в ту эпоху, Радищев изъяснялся на бумаге значительно хуже, чем по-французски и по-немецки. Велеречивый и громоздкий стиль отпугивал даже его современников, так что шансов попасть в русский литературный пантеон, где уже вальяжно устроились такие гении как Державин и Сумароков, у него не было. И если бы не скандал вокруг «Путешествия из Петербурга в Москву», который устроила Екатерина, мы, скорее всего, не знали бы имени Радищева.

«Путешествие…» он писал отрывками много лет, начиная со своего возвращения из Германии. В моде был сентиментализм, по Европе ходило ироничное «Сентиментальное путешествие» Лоренса Стерна, этакая очаровательная «проза ни о чём», в которой из мелких наблюдений и деталей складывается цельная картина. И, как всегда при открытии новой области литературы, поначалу казалось, что писать так может каждый. Потому неудивительно, что Радищев подражал Стерну почти буквально, не только в структуре своего «Путешествия», но даже в некоторых фразах. Но вот «ни о чём» у него не получалось. Потому что о чём бы он ни принимался писать, всё выходило об одном. О свободе и её отсутствии в России.

Сам Радищев, хоть и дворянин, эту несвободу ощущал очень остро. Надо было служить, зарабатывать деньги для семьи, ходить в церковь, потакать прихотям царедворцев. Надо было смотреть равнодушно на закрепощённых крестьян — на это русское рабство, которое клеймили французские мыслители. Доколе это будет продолжаться? И почему Императрица, которая долгие годы буквально в рот смотрела Вольтеру и Дидро, не сделала ни шагу для отмены крепостничества? Ему казалось, что мысль о переустройстве российского общества нужно продвигать в умы — как продвигали свои идеи во Франции философы-просветители. И этой цели должна была служить книга, над которой он работал много лет.

Между тем, мысль об отмене крепостного права начиная с середины XVIII века посещала почти всех русских правителей, только-только всходящих на престол. По меркам эпохи в глазах европейцев это была уж совсем дикость, а в России всегда переживали за своё реноме. Но всякий раз, «приняв дела» от предыдущего монарха, новый властитель обнаруживал, что есть нюанс. Дело в том, что в такой обширной и слабо организованной дорогами стране, как Россия, помещики-крепостники играли роль и менеджеров, и полиции, и налоговых ведомств. Чтобы заменить эту огромную (да к тому же бесплатную для государства) группу «заинтересованных лиц», требовались сумасшедшие деньги и очень долгие усилия. Поэтому дело откладывалось. Ведь то, что работает, лучше не трогать — это правило в России открыли задолго до появления профессии программиста.

И Екатерина Великая не трогала. Даже, как известно, наоборот — закрепостила вольных крестьян малороссийских областей. Конечно, было дело: она переписывалась с Вольтером и (заплатив большие деньги) принимала в Петербурге Дидро, но после пугачёвского бунта к идеям свободы сильно охладела. Страшно! К тому же, как говорил позднее Черчилль, «кто не стал в старости консерватором, тот дурак». А тут ещё во Франции — революция, и чернь в Париже уже явно точит топор на шею короля… И вдруг — пожалуйста! Ей приносят книжку её бывшего пажа, повесы, который набрался французских идей и явно хочет, чтобы они распространились в России.

То есть, книга Радищева попала к Екатерине в недобрый час.

Между тем, Радищева от издания книги умные люди долго отговаривали. Отрывки из «Путешествия» печатались в нескольких литературных журналах, а вот книгу в типографиях брать в печать не хотели. Опасно! Больно много там про страдания крепостных крестьян, про распутство и самоуправство помещиков. И опять же, ода с провокационным названием «Вольность», хотя, конечно, «смысл в стихах не ясен, и много стихов топорной работы»...

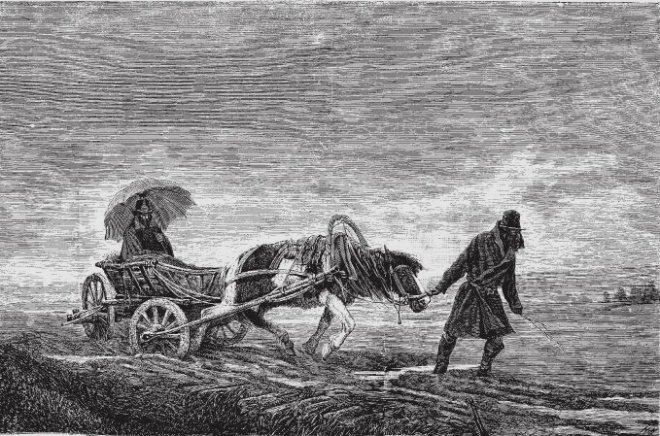

Но Радищев упорствовал и в конце концов купил себе печатный станок, чтобы издавать книгу сам. В «своих покоях, на Грязной улице в Петербурге». Как Дидро, подпольно печатавший свою «Энциклопедию».

Правда, никаких законов при этом Радищев не нарушал. Сама Екатерина незадолго до того объявила соответствующим указом печатное дело обычным бизнесом. Устанавливать у себя типографию и печатать книги мог любой желающий. А вот распространять — только с разрешения полицмейстера. Но и тут у Радищева не случилось проблем, он получил «добро» от своего знакомого, петербургского обер-полицмейстера Никиты Рылеева, который только пробежал глазами оглавление да первую страницу и понял, что это какой-то невинный литературный опыт, вроде «Сентиментального путешествия» Лоренса Стерна. А поскольку стиль писаний Радищева, прямо скажем, был тяжеловат, читать дальше книгу он не стал.

Так она и пошла в продажу. Из 600 отпечатанных весной 1790 года экземпляров около ста отправились в книжную лавку Зотова и к началу мая разошлись. О «крамольной» книжке заговорил весь Петербург. А уже в июне Екатерина, у которой было и других важных дел немало, наконец взяла с ночного столика заботливо принесённый кем-то экземпляр и погрузилась в чтение. Но вскоре ей понадобились перо и чернила…

На полях книги появлялись, одна за другой, всё более едкие и раздражённые записи Императрицы: «сочинитель не любит царей», «целит на французский развратный нынешний пример», «надежду полагает на бунт от мужиков». Правда, дойдя до главы, где рассказывалось, как «каждую ночь посланные помещика приводили к нему на жертву бесчестия ту, которую он того дня назначил, известно же в деревне было, что он омерзил 60 девиц, лишив их непорочности» (да, Радищев писал такими фразами!), Императрица распорядилась было выяснить, правда ли это, и наказать злодея. Но затем свой приказ отменила, сделав в книге ироническую приписку: «едва ли не гистория Александра Васильевича Салтыкова». С таким же скепсисом отнеслась она к другой главе, приписав на полях: «Начинается прежалкая повесть о семье, проданной с молотка за долги господина». Одним словом, видно, что книгу Екатерина прочитала внимательно. Но закончила она свои «читательские отзывы» знаменитым вердиктом «бунтовщик хуже Пугачёва» — и отправила книгу в Уголовную палату. Мол, сами знаете, что дальше делать.

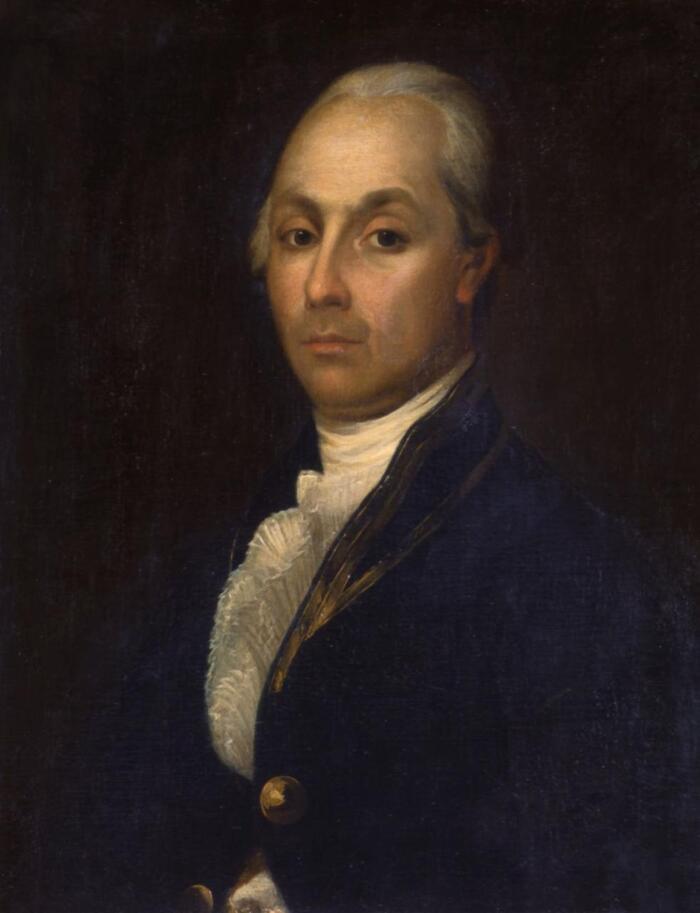

А там, конечно, знали. Радищева немедленно арестовали и бросили в Петропавловскую крепость. Все книги и рукописи изъяли. Началось следствие. Классическое русское следствие по делу интеллектуала (оно и сейчас выглядит примерно так же). Александр пытался защищаться, отбиваясь от безумных обвинений. Например, следователи обвиняли его в подстрекательстве посредством «Путешествия...» крестьян к бунту, на что он резонно возражал, что крестьяне читать не умеют. Но это, разумеется, не имело никакого значения. Следствие применило к Радищеву статьи Уложения о «покушении на государево здоровье» и о «заговорах и измене», и Сенат утвердил смертный приговор. Почти месяц он провёл в каземате, ожидая прихода палача. Наконец, в начале сентября пришло от Екатерины помилование — всё-таки казнить за издание литературного произведения по европейским меркам было уже неприлично. Зато сгноить в Сибири — всегда пожалуйста. И не слишком крепкого здоровьем Радищева отправили закованным в кандалы по этапу в Иркутскую губернию, в Илимский острог.

Он бы, скорее всего, погиб по дороге, если бы не граф Воронцов, облегчивший ему путь в ссылку. Радищев останавливался надолго в Перми и в Томске, где «поправлял здоровье». Наконец, в 1792 году добрался он до места своего заключения, но и там благодаря хлопотам Воронцова его избавили от каторжных работ. Радищев гулял вокруг острога, собирал гербарии, гонял чаи с местным начальством. До декабристов было ещё далеко, и образованные люди в Сибири просто так на дороге не валялись. Так что ссылку он пережил относительно благополучно, даже второй раз женился (первая супруга умерла за несколько лет до его ареста), завёл детей...

Ну а в 1796 году Екатерина умерла, и на престол вступил Павел I, который сразу начал отменять многое, что сделала его матушка. И едва ли не в первую очередь вернул Радищева из ссылки, отправив его вместо того под домашний арест в одно из родовых поместий, в Калужскую губернию.

И вот там-то, в Немцове, Радищев по-настоящему затосковал. В полуразрушенной и обветшавшей деревне общаться ему было не с кем, супруга тяжело заболела (это, похоже, было его проклятием) и скоропостижно скончалась, никуда ехать без разрешения он не имел права, а денег едва хватало, чтобы прокормить себя и детей. Там бы, скорее всего, он и умер — но в России снова сменился монарх. И в 1801 году Александр I вернул Радищева в Петербург, где по протекции всё того же Воронцова его позвали работать в Комиссию для составления законов.

Казалось бы, счастливый поворот. Но десять лет ссылки подорвали его здоровье — причём, видимо, не только физическое. Что произошло дальше, доподлинно неизвестно. То ли депрессия, то ли приступ рассеянности… Существует предание (никакими фактами, впрочем, не подкреплённое), будто Радищев выдвинул некий законопроект о свободе слова, равенстве сословий перед законом и так далее, за что был отчитан начальником, который то ли в шутку, то ли всерьёз сказал: «Эх, Александр Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему, или мало тебе Сибири?». Потрясённый этими словами, Радищев вернулся домой, где на подоконнике стоял стакан «царской водки» (смесь соляной и азотной кислоты, которой его сын собирался чистить эполеты). Он схватил стакан, выпил его одним махом, и через сутки в страшных мучениях умер. Впрочем, версию самоубийства его дети отрицали — и сын Николай говорил, что кислоту Радищев выпил по рассеянности. Так или иначе, отпели и похоронили его по всем обрядам, а в церковной книге причиной смерти указали «чахотку».

Вот так нелепо закончилась его жизнь. Жизнь человека, который пытался, как кислоты в «царской водке», смешать литературу и политику. Смесь получилась для него убийственная. Впрочем, и литература от этой смеси тоже не выиграла. Пушкин спустя тридцать лет категорически писал: «Путешествие в Москву», причина его несчастья и славы, есть очень посредственное произведение, не говоря даже о варварском слоге...». И, казалось бы, Радищев вообще попал в хрестоматию русской словесности по ошибке. Но забыть о нём невозможно, потому что именно после расправы над Радищевым русская культура изменилась раз и навсегда: в ней стали сажать и убивать за художественное слово. И да, эта традиция сохраняется до сих пор.

Мальдивы переехали в Иркутскую область

Невероятное место спряталось в Черемховском районе. Раньше там добывали уголь, а после 90-х заброшенная выработка заполнилась водой необычайно голубого цвета — говорят, из-за солей (никаких исследований не проводили). Пляж не оборудован, купаться не рекомендуют, но любителей экзотики это не останавливает.

лакшери отдых по-сибирски

Источник: https://vk.com/babr_mash

Экспедиция | День 12

С земли Малетинской для вас вещают Юрий «нашел исцеление» Скоробогатов и Виктория «посеяла на мгновение зерно усталости» Сергеева.

Спали очень сладко сегодня. А если бы написал обратное, можно и подзатыльника дать, ведь тела свои разместили на диване, да с подушками. Домик из Малетинского кедра пах древесиной и остатками дикого копченого мяса. Путешественниками в доме не пахло, ибо баню с вечера приняли и постирались.

С утра приехал Илья, владелец фермы, который некогда являлся главой поселений, но ушел на вольные хлеба. На его огромном вездеходе мы доставили вещи и себя к берегу Хилка, поболтали, обменялись крепким рукопожатием и в 10:30 дали старт очередному дню. С неба нас снимал дрон. На память.

Возможно местные духи разгневались на съеденную ночами лапшу, а может прочитали мой пост за вчерашний день с каплей уныния, но весь день дул сильный ветер. Попутный или встречный? Ответ очевиден.

В какой-то момент у меня темнело в глазах от прилагаемых для гребка усилий и главный подвох в том, что если «бросить» весло, то меня самого сбросит с сапа. Вика тоже не особо радовалась такому раскладу и даже посеяла зерно раздора в свою голову, но не сдалась.

В обед прибыли в Усть-Обор, где нас встретил Алексей, а провожали целой толпой. Алексей свозил нас в магазин, потом на местное озеро, следом в Дацан местный. Село очень красивое и до боли Родное, как мне показалось. Люди здесь очень добрые и приветливые. Дома ухоженные и стройные, словно на подбор.

Следующим пунктом был знакомый мост с реверсивным движением, по которому можно уехать в мой любимейший Красный Чикой. Если бы вы знали, как я скучаю по Чикойским землям, но это совсем другая история.

Вот за поворотом показалась Малета, крупное селение на берегу нашей с вами любимой реки. На берег приехали местные ребята, видевшие меня в Тикитоках, и не обошлось без уже традиционного фотографирования. Рядом плескались дети разных возрастов и только успевали с нырялки запрыгивать в воду. Ребятишки были счастливы, но не оценили наш ход с креплением сапов к той самой нырялке. Ко мне подошла маленькая девочка, лет 6 и спросила:

- А как тебя зовут?

- Юра - ответил я, легонько протягивая руку

- А ты путешественник? - смотря маленькими глазами снизу вверх вновь спросила маленькая принцесса

- Да - с улыбкой ответил бородатый дядька

- Я вот когда вырасту, тоже стану путешественницей! - воскликнула девчушка

Пауза. Девочка крепко обняла меня и не отпускала кажется вечность. Затем отпустила и оббежав маленький костер шмыгнула с нырялки в теплый от палящего солнца Хилок.

В это время Вика ездила по магазинам с местным жителем, отцом восьмерых детей. Покупала сигареты, газ для горелок и множество всякого ненужного провианта.

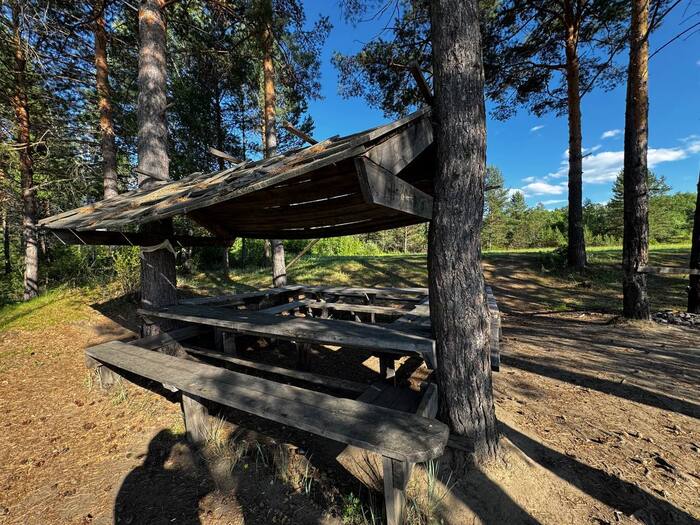

Попрощавшись с жителями мы спустились на несколько километров ниже и нашли шикарную беседку с полянкой на левом берегу. Приготовили плов, нарезали колбасу, Вика уплетает за обе щеки холодец. Приехали еще двое местных ребят потерявшие коня, но нашедшие нас. Разумеется, благодаря деревенским слухам, они уже знали кто мы такие. Недолгий диалог и вновь тишина нарушаемая ревом сохатого и приходящими от Мегафона смс: «С возвращением домой».

Завтра будем идти максимум и послезавтра встаем на дневку. Вика этот самый максимум отрицает, но выбор у нее невелик. Впереди переход в Солнечную Бурятию и новые земли.

За день прошли 43,1 км

Общее расстояние 459,1 км

Опережение графика уже на три ходовых дня.

Обнимашки исцеляют. Прямо вот сейчас пойдите и обнимите кого-нибудь. Крепко, как та будущая путешественница обнимала бородатого дядьку на берегу Хилка.

Ответ на пост «Пос.Бор, Туруханский район - когда-то центр геологоразведки красноярского севера»1

Я был не долго в п.Бор... Это был 1984 год. Мы , два студента геологоразведочного техникума , приплыли на барже из Красноярска для прохождения практики . Несколько дней мы жили на геологической базе , и я за это время успел ознакомиться с посёлком. Честно, в то время он мне очень понравился. По сравнению с нашим с Новосибирском, снабжение было просто шикарное . В магазине и импортные сигареты, и венгерский вермут, и шмотки разные.. По вечерам в большом клубе дискотека с современной, на то время, музыкальной техникой ... Правда, не было освещения по дороге от посёлка до нашей базы. А, ночи были такие темные, что приходилось несколько километров, буквально на ощупь идти по дороге через тайгу.

Население было очень приличное: лётчики, геологи, рыбаки, охотники... А, какая там рыбалка, природа! Какой воздух ! ...