"Простым людям" про инвестиции

Прокомментирую статьёй отдельные комментарии к моей недавней статье «А что если бы?...». В которой написано, как в Корее в шестидесятые государство (генерал Пак Чон Хи) отобрало наиболее успешных предпринимателей, кое-кого из них даже выпустив из тюрьмы, оказало им государственную поддержку в получении западных («Япония- это Запад»(С)) кредитов и закупке там же технологий. В результате получилась нынешняя Корея- мировой экономический и технологический лидер.

Получил несколько стандартных каментов от «простых людей», отвечу на них. Кто такие «простые люди» в статье «История рыночной цивилизации для «простых людей». Те самые, кого не любил Вен.В. Ерофеев. Чтобы не употреблять более сильных и обидных слов. Которые мало читали и не приучены думать.

* * *

В конце статьи «А что если бы?...» задавался риторический вопрос, выводят ли корейские чеболи «Самсунг», «LG», "Хёндай"..., а также российские фирмы деньги в оффшоры. Насчёт корейских очевидный ответ- нет, российских- да. В силу различий существующих экономических моделей.

И вот «простой человек» написал такой камент: «Все выводят прибыли в оффшоры, все вывозят капиталы без каких либо угрызений совести. Вот так США и всякие Японии выводили капитал и производство в южную Корею. Ничего нового».

Очевидно непонимание разницы между выводом денег и инвестицией.

ИИ сообщает, что: «Оффшоры помогают:

-упростить ведение внешней торговли;

-надежно спрятать активы в безопасных юрисдикциях;

-оптимизировать расходы на налоги;

-вывести имущество и важные сделки из-под юрисдикции российских судов;

-защитить бизнес от недобросовестных действий третьих лиц и госорганов;

-для выхода на международные рынки капитала»

Предположу, для российских бизнесменов важнее всего прятать свои деньги, ибо национализация в России идёт полным ходом. И далеко не только предприятий, приватизированных в девяностые, но и созданных предпринимателями с нуля в те же девяностые и нулевые. Естественно, ничего подобного в Корее и других странах цивилизованного мира нет и быть не может.

Там живут по заветам Петра Аркадьевича: «Неприкосновенность частной собственности – основа бытия русской державы». Только в русской этой неприкосновенности нет, а в корейской и многих других есть. Потому они и являются экономическими и технологическими лидерами, зачастую без всяких природных ресурсов.

То есть, в оффшоры деньги прячут, а не инвестируют их туда. Инвестиции- строительство предприятий, в том числе на территориях других стран. Живу в Санкт-Петербурге. В девяностые- нулевые в городе и неподалёку были построены (или на 100% модернизированы старые советские) следующие предприятия (что вспомнил): Кока Кола, Филип Морис, RGR, Жилетт, Карлсберг, Хейнекен, Хенкель, Форд, Дженерал моторс, Тойота, Ниссан, Хёндай, Бош, Сименс, Электролюкс, Термекс, Тошиба, Хьюлетт Паккард, Катерпилар...

Это были инвестиции перечисленных компаний в создание новых производств. Они платили налоги и в российский бюджет, и в бюджеты тех стран, где зарегистрированы головные офисы. Оставшуюся прибыль реинвестировали в создание новых производств в разных странах.

Так действуют компании всего мира. Apple, например, собирает айфоны на территории Китая на заводах, принадлежащих тайваньской компании Foxconn. Свою долю дохода от продажи товара получают и Китай, и Тайвань, и США.

Заводы крупнейших корейских компаний (Samsung, Hyundai, Kia, LG, SK) также расположены по всему миру: в США, Китае, Индии, Вьетнаме, Чехии, Словакии, Турции, Бразилии, Индонезии и Мексике. Основная часть производства, помимо самой Южной Кореи, сосредоточена в странах с большими рынками сбыта и удобной логистикой. Это всё и зовётся глобализацией.

А на Каймановых островах никто никаких производств не создаёт. Там просто прячут деньги. Корейским компаниям смысла их прятать нет, ибо корейское правительство не препятствует ведению бизнеса и ничего не национализирует. Инвестиции же в развитие выгодней, чем просто положить деньги на депозит.

Отмечу разницу в методах обогащения двух ныне богатых и технологически развитых стран: Сингапура и Южной Кореи. Ли Куан Ю затаскивал в Сингапур разными пряниками транснациональные корпорации, чтобы они строили свои предприятия. Сегодня этих ТНК в Сингапуре около семи тысяч, создают значительную часть ВВП. Конечно, рядом и вокруг иностранных компаний возникли и свои сингапурские. В итоге страна один из мировых экономических и технологических лидеров. Это и есть инвестиции западных компаний в экономику Сингапура.

В Корее, как написал в статье «А что если бы?...», сделали ставку на собственных успешных бизнесменов. Обеспечили им государственные гарантии под получение на Западе («Япония- это Запад»(С)) кредитов и закупку там же технологий. Так же поступил Тайвань, взявший кредиты, купивший технологии производства чипов и ставший мировым лидером в их производстве

* * *

Ещё от «простого человека»: «Какая глупость. Просто по числу пересчитайте санкции и иные ограничения, наложенным на Северную Корею и объем бабла влитый в её антагониста - Южную. Развитие южной части не имеет ничего общего с умелыми управленческими решениями»

Отвечу просто. Получение кредитов, покупка технологий- умелое управленческое решение. Попадание под санкции и иные ограничения- глупое управленческое решение. Умелые процветают, глупые в жопе. Размером влитого бабла определяется интеллект руководителей стран, прошедших путь из третьего мира в первый. Не беря кредиты, не привлекая инвестиции, богатым не станешь.

Это ведь мы ездим на автомобилях Хёндай, пользуемся смартфонами Самсунг, холодильниками и микроволновками LG...

* * *

«Простой человек»: «Южная Корея, например, подсуетилась - и замутила Северную Корею. Тут-то фишка и попёрла. А у Филиппин не получилось устроить рядом какой-то злой конкурентный режим - ну и прозябают до сих пор»

Южная не мутила Северную, также, как Северная Южную. Север оккупировал СССР, юг- США. В итоге образовались две страны, также, как во Вьетнаме. Войну в июне 1950 года начала Северная Корея против Южной. У последней мало было оружия, а Северной дали СССР и Китай. В итоге почти вся Южная быстро оказалась оккупирована.

ООН в те годы не была беззубой, приняла резолюцию о направлении в регион войск ООН, 90% которых, конечно, составляли США. Северян выперли с юга и заключили перемирие по тридцать восьмой параллели. В шестидесятые в Южной Корее начались экономические реформы, в результате сегодня южане в среднем выше северян на 8 см. Что обычно связано с питанием в детском возрасте.

Сингапур не устраивал около себя никакой злой конкурентный режим, однако ж успешно разбогател. С Малайзией, из состава которой в 1965 году вышли, продолжали успешно торговать. Затаскивали разными пряниками к себе транснациональные компании. Позже этот опыт перенимал Китай. Дэн Сяо Пин учился у Ли Куан Ю, направлял десятки тысяч специалистов в Сингапур для учёбы.

* * *

«Простой человек»: «Тут даже не в красных флагах с коммунизмами дело. Японию накачали инвестициями и советниками в конце 19 века, например. Очень важный рубеж чтобы держать. А вот Португалию, Ирландию того же периода - зачем? Чтобы что? Потерпят»

Опять про то, что выше. Советниками и инвестициями накачивают тех, кто к этому стремится. Умных, то есть. Япония после Реставрации Мэйдзи 1868 года, увидев своё отставание, кинулась резко перенимать западный опыт. В том числе, во внутренней политике, экономике, культуре. В японском обществе появилась мода на всё западное. Модернизация японской культуры путём заимствования европейских достижений получило название «Цивилизация и просвещение». В области философии господствующими идеологиями стали западные либерализм и индивидуализм.

Так Япония начала становиться Западом («ГДР это Запад? Япония- это Запад» (С.Д. Довлатов))

Обращает внимание, что страны Юго-Восточной Азии более всех в мире оказались восприимчивы к западной политической и экономической модели. В Индии, например, модель та же, а работает плохо. Что, как пишет в своей книге Грегори Кларк, приводя конкретные цифры, связано с тем, что индийцы просто хуже работают. Ещё в начале двадцатого века на текстильном предприятии европеец обслуживал восемь ткацких станков, а индиец только один. Больше просто не хотел. Или не получалось.

Не нашёл сведений, чтобы Японию как-то особо накачивали инвестициями. Кредиты японцы, полагаю, брали. Можно развиваться и на свои, но это будет намного медленнее, об этом Бенджамин Франклин писал ещё в восемнадцатом веке. Кредиты обычно дают всем, кто просит, если не действуют какие-то политические ограничения.

Просто бизнес, ничего личного. В выигрыше и тот, кто даёт кредит, ибо получает свой процент, и тот, кто берёт, ибо развивается. Игра с положительной суммой, выигрывают все. Замечу, в Японии были всё же кредиты, а не инвестиции, поскольку крупные предприятия других стран на японской территории как-то не замечены.

Благодаря прозападным реформам Мэйдзи, Япония создала мощную промышленность и на её основе сильную армию, начала экспансию в Юго-Восточной Азии, что привело к столкновению с европейскими странами и США и Второй мировой войне.

После этой войны рас@уяченные авиацией союзников чуть не в полный ноль Германия и Япония сумели быстро восстановиться, благодаря полученным от США кредитам. На Европу распространялся план Маршалла, от участия в котором СССР и сателлиты отказались. У Японии был какой-то свой план, но кредиты, разумеется, получали. Ещё раз напомню для малопонятливых, кредит- это деньги в долг под проценты. Но выигрывают все. И кто берёт, и кто даёт.

В течение шести послевоенных лет Японией правил генерал Макартур, перетасовывая и японское правительство, и силовые структуры. Как говорят злые языки, Конституцию Японии написали юристы штаба Шестого флота. Лингвисты подтверждают, что многие формулировки выглядят, как перевод с английского. И вроде как японцы, особенно молодые, не в обиде.

В итоге через двадцать пять лет после войны Япония выпускала легковых автомобилей в 15 раз, а Германия в 11 раз больше, чем СССР. Суммарно вместе с Италией, ещё одной страной, проигравшей во Второй мировой, они выпускали автомобилей в 31 раз больше СССР. При том, что суммарное население этих трёх стран населению СССР примерно и равнялось. Что свидетельствует о приоритетах. «Цифры и факты коротенечко».

Что касается упомянутых в каменте Ирландии и Португалии, видимо, они в девятнадцатом веке не сильно стремились к получению направленных на развитие кредитов. Зато в конце двадцатого века Ирландия сделала мощный рывок, оказавшись в числе мировых лидеров по ВВП на душу населения. Немалую долю ВВП страны составляют высокотехнологичные отрасли.

Португалия перешла от авторитарного режима к демократии в 1974 году, но, видимо, в стране оказались сильны социалистические идеи, развитие идёт хуже, чем в других странах ЕС. Хотя, Россия её по ВВП на душу так и не догнала, несмотря на то, что грозилась ещё в 1999 году. Зато Эстония, стартовавшая из одной с Россией совковой жопы, догнала и перегнала.

Ответ на пост «Власти просто реализовали слова курянина о том, что он не гордится 9 мая»1

Хммм.... Когда говорят про план "Ост" и про расовые чистки, имеют ввиду что у нас этого не случилось (ВОВ), и мы (СССР) спасли Европу от подобного.

Однако расовые законы практиковались в благословенной Европе до начала 80х годов, особенно в тихих скандинавских странах. Конечно не в таких формах как у нацистов, но принудительная стерилизация "не соответствующих" типажей граждан, медицинские меры принудительного же характера к "асоциальному контингенту", на размах "судебно предписанного лечения" советская "карательная психиатрия" смотрела с завистью и восхищением.

В этой части не отставали и США. Если про лоботомию для "нервных жен" писали много, то огромный пласт будущей ювенальной юстиции обходится молчанием - слишком большие масштабы. С поставленным на конвейер часто католических приютов и интернатов "правильным" воспитанием детей после изъятия у "неправильных" родителей отметились буквально все - почти все европейские страны после ВМВ, США, Канада.

Это к тому что с планом "Ост" случилось именно фиаско, весь цивилизованный мир на момент его начала уже не просто принял модель "улучшения населения" и активно её использовал и развивал.

Однако противные Советы всё испортили.

А если бы не испортили - то да, законодательная база всего цивилизованного мира была не просто готова принять то же донорство славянских детей, но уже сама применяла аналогичные методы как должное и разумное.

Можно попытаться экстраполировать ситуацию без "испортили".

В отношении побежденного СССР действовали бы те же законы и принципы, как например в Бельгийском Конго, как в Британской Индии на тот момент (и без победы СССР распад Британской Империи вряд ли состоялся, и Индия бы продолжала оставаться в статусе колонии со всеми вытекающими см. выше). Борьба с партизанским движением и инакомыслием - см. лоботомия. С немецкой педантичностью её бы практиковали бы если не в роддоме, то годам к 10. Контроль численности населения? Какие расстрелы - см. Скандинавия до конца 70х, точно так же девочкам в детстве делают операцию - и вопрос размножения закрыт. Трудно недооценить перспективы трансплантологии (которая как наука зародилась... неее, совпадение) при наличии подходящей законодательной базы и соответствующих ... эээээ... неграждан - перспективы для населения цивилизованных стран восхитительные.

С учетом этих странных совпадений, нужно признаться, что мы победили не нацизм, а нечто большее.

Вот так вот, робяты...

В Питере массажистка умерла в спа-салоне, 36-летняя гражданка Индонезии резко почувствовала себя плохо после рабочей смены 14 февраля. Она прилегла отдохнуть на кушетку и больше с нее не встала. В тот день нагрузка была большой, клиенты шли один за другим. Предположительно, женщина умерла из-за переутомления. У нее остались двое несовершеннолетних детей.

пруф - https://lenta.ru/news/2026/02/16/v-peterburge-massazhistka-u...

Спортивные товары для хорошей жизни: качественные штаны и некачественные протеиновые батончики + снова халяль (батончики)

Начнём с позитива: эти спортивные штаны на лямках спасли меня и мою жену в морозы, чтоб не замерзать в джинсах

Очень удобно. Создано для спорта в холодных широтах, а значит и для морозов в обычном городе подошло (у неё светлые штаны, а эти у меня)

Их удобно очищать от грязи и реагента в эти либеральные времена кривого капитализма, когда улицы даже в Москве больше не убирают как надо (реагент мало помогает, но зато от него всё белое с разводами + угрозы здоровью при неудачном стечении обстоятельств).

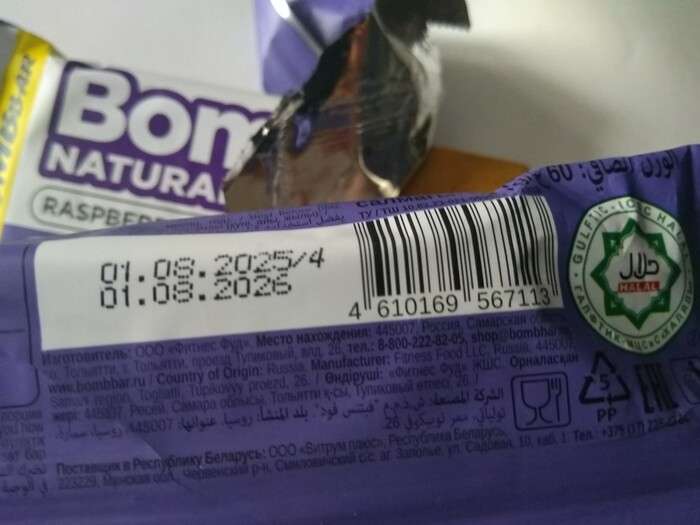

Теперь плохие новости о спортивных протеиновых батончиках (это у меня молодая жена держит фигуру, я лично на это не подписывался в 50 лет)

Штрихкод РФ. Разберитесь там, производители от "прекрасного капиталистического строя". То ли на жаре их не кладут в холодное место торговцы, что их делает горькими и непригодными — то ли не знаю что. Однако бракованных много. Капитализм "победил совок" и "выиграл холодную войну" ради брака?!

И опять халяль тут, блин блинский!

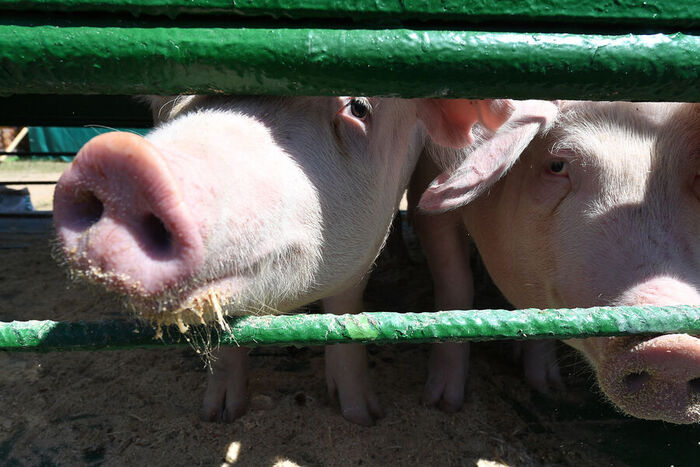

«Мясо пойдет в Китай, а дерьмо останется нам»: как одну российскую область захватили свиньи

Жители Рязанской области выступили против строительства свинокомплексов

С прошлого года в Рязанской области активисты воюют со свиньями — здесь один за другим строят крупные промышленные свинокомплексы. Будущие соседи хрюшек безуспешно жалуются на вонь и загрязнение водоемов, передают друг другу пугающие слухи: что по ночам на фермах сжигают трупы свиней, а диких животных вокруг истребляют «безопасники» ферм. Власти и застройщик убеждают жителей в экологичности и безопасности проектов, но они уже никому не верят и боятся, что их дом превращают в «один большой мегасвинарник». Что происходит в регионе, чью столицу называют «сердцем России», — разбирался корреспондент «Газеты.Ru».

Колбасу дарят, а с вертолетов отраву разбрасывают

«К одной женщине пришел работник безопасности «АПК-Рязань». Сказал, что знает все про ее детей. Спрашивал, какое у нее мнение насчет свинарника и почему», — так, по словам местной активистки, в рязанских селах следят за противниками свинокомплексов.

Что такое быть соседом промышленного свинокомплекса, многие рязанцы знают не понаслышке. Несколько таких объектов здесь уже работает, часть открыли в последние годы. Живущие по соседству жалуются. Жалобы, как правило, одинаковые (и очевидные) — свиньи воняют.

«От загрязненного воздуха возникает кашель, щиплет глаза, часто висит химический туман и невозможно выйти на улицу. Бывает запах от кремации животных. Как жить в таких условиях?»

— перечисляет «отзывы» невольных соседей свинарников собеседница «Газеты.Ru». Сама она попросила остаться анонимной: местные избегают выступлений в прессе под своим именем.

«Многие боятся. Работающим бюджетникам сказали, что их сократят, если будут высказываться против [свинарников]. Все молчат», — отмечает женщина.

Вскоре поголовье свиней должно увеличиться. До 2027 года в области хотят возвести три новых свинокомплекса, как подтверждал «Газете.Ru» сам застройщик, зарегистрированный в Москве холдинг «Агропромкомплектация». У компании на Рязанскую область большие планы. Еще в 2022 году о свиньях договорились с региональным правительством. Соглашение между холдингом и властями предусматривало строительство пяти свиноводческих комплексов на 80 тысяч голов каждый.

«То есть свиней в нашем районе станет в 2,5 раза больше, чем людей», — позже возмущенно подсчитали жители одного из округов, вошедших в проект.

К концу 2024-го «Агропромкомплектация» запустила в Рязанской области два свинокомплекса («Поплевинский» в Ряжском округе и «Моловский» в Кораблинском). В ближайшее время новые площадки должны были построить в том же Кораблинском и еще трех округах: Скопинском (где один свинокомплекс и так есть), Михайловском и Старожиловском. Но тут жители спохватились — один за другим, начиная с прошлого года, вспыхнули локальные протесты. Развиваются они одинаково: неравнодушные собирают подписи «против», записывают обращения к властям, включая самого президента, организуют группы в соцсетях, где описывают ужасы будущих свиноферм.

«Запах накроет наши села… Стоки будут во всех окрестных водоемах. Пострадает святой источник… На подъезде к нашим родным селам мы будем видеть огромные производственные комплексы вместо полей… Будут кремировать больных животных. По опыту других сел, это происходит ночью», — такую апокалиптическую картину, например, рисуют в группе «против свинокомплекса в Скопинском районе».

«А работать там будут корейцы или таджики вахтовыми методами», — подчеркивают в комментариях аналогичного ресурса Михайловского района.

Друг другу сельчане пересказывают трагические истории — мол, вокруг свинокомплексов с вертолетов «разбрасывают какую-то отраву, чтобы дикого кабана травить», попутно убивая всех диких животных. А у частных фермеров в округе отбирают свиней, оставив только промышленное поголовье.

«Кабанов они уже траванули не кисло…Не просто не кисло, там счет на сотни [трупов] за раз был… И ничего им за это не будет», – возмущаются жители Михайловского.

У этих опасений есть определенные основания — правительство России в 2022 году рекомендовало держать вокруг свиноводческих комплексов буферную зону шириной 30 км, где «предусматривается возможность изъятия до 100 процентов поголовья дикого кабана». Кабаны могут переносить африканскую чуму свиней — бич свиноводства последних десятилетий. На площадке «Агропромкомплектации» эта болезнь однажды вспыхнула в Курской области. После чего, в целях безопасности, в радиусе 15 км по деревням действительно изымали и уничтожали свиней. Что, по всей видимости, и породило тревожные слухи о том, что рядом со свинокомплексами вообще запрещено держать домашних хрюшек.

Справиться с растущим недовольством в области пытаются разными способами. Так, в Скопинском районе, если верить местным, под прошедший Новый год появились некие люди, раздающие пенсионерам бесплатное мясо.

«Колбасу реально возили по домам перед Новым годом. Выбирали пенсионеров. Бабушки, которые сидят на пенсионной минималке, рады были. Но изначально, не потеряв бдительность, хотели проверить на своих собаках», — рассказывают друг другу скопинцы в соцсетях.

«Они ходили выборочно, буквально пять домов, зная, что потом сработает «сарафанное» радио», — уточнил «Газете.Ru» местный житель, знакомый с ситуацией.

Ходят и другие слухи. В одном скопинском селе «ходит представительный мужчина и предлагает 200 тысяч за позицию «за свиноферму». А в другом появился подозрительный полицейский — собирает подписи противников свинокомплекса, хотя «полицейский не имеет полномочий».

«Представители застройщика активно встречаются с представителями власти, церкви (правящие архиереи, благочинные) убеждая их оказать содействие строительству свинокомплексов», — это уже будни Михайловского района, как передала «Газете.Ru» член местной инициативной группы Юлия Акиняева (размещение одной из площадок свинокомплекса в этом районе действительно «было скорректировано с учетом предложений представителей духовенства», указывала «Газете.Ru» руководитель рязанского подразделения ГК Ирина Шудрикова).

«Кроме того, представители застройщика буквально ездят по населенным пунктам и агитируют жителей не препятствовать строительству мегасвинарников. Нам известно о нескольких таких случаях. Такая встреча состоялась и с представителем нашей инициативной группы», — вспоминает Акиняева.

В Кораблинском округе перед Новым годом агрохолдинг устроил детский праздник. Его похвалило в соцсетях местное управление образования — противники компании с негодованием восприняли это как рекламный ход.

«Довольные дошколята, Дед Мороз и ростовая кукла свиньи — видимо, чтобы дети заранее привыкали к будущему соседству… Многие родители даже не подозревали, что их чад мобилизовали для участия в этой пиар-кампании», – прокомментировала рязанский журналист Мария Ракчеева.

«Как это остановить?»

Борются со свиньями не только на словах. В Михайловском районе противники новых свинокомплексов пошли в суд — и выиграли. Того же теперь хотят в Скопинском районе.

«Уважаемые земляки! Нам нужны истцы!

Истец подписывает исковое заявление. Больше ничего не делает. Не платит денег, может не ходить в суд…

Без вас мы иск не подадим. И у наших сел будут стоять мегасвинарники», — убеждают соседей в протестной группе.

Там же объясняют, как правильно «завалить обращениями» каналы рязанского правительства: писать «без сильных эмоций», говорить о том, что действительно волнует, «о запахе, о том, что нас не спросили, об экологии».

«Мы собрали 767 подписей под обращение к депутату за несколько дней. Это сопоставимо с населением нескольких сел… В целом, люди против. Конечно есть те, кто за, но их значительно меньше», — отмечает собеседница «Газеты.Ru» из Скопинского района.

Правда, как показал пример того же Михайловского района, ни обращение к президенту, ни подписи, ни громко выигранный суд еще не преграда «мегасвинарнику».

Свое решение Рязанский областной суд вынес в октябре 2025-го – спустя почти 60 заседаний фактически запретил строительство всех трех свинокомплексов «Агрокомплектации», чтобы должны были появиться в Михайловском.

«Многие плакали, узнав об этой победе. Это было без преувеличения всеобщее ликование наших поселений… Общая совместная победа простых людей без каких-то особенных связей и миллиардов в чемодане», — описывала «Газете.Ru» эмоции Акиняева.

Спустя несколько месяцев она же говорит, что на этом ничего не закончилось. Наоборот, у застройщика «будто включился режим активации» — компания ищет «всевозможные лазейки, чтобы продвинуть строительство». К примеру, холдинг разбил спорную землю на участки с новыми кадастровыми номерами. По мнению протестующих, чтобы обойти некоторые требования Роспотребнадзора и судебное решение. Главное управление архитектуры региона подало апелляцию, чтобы отменить решение областного суда.

«Можно подумать, что нас пытаются заставить жить рядом со свинарниками. Люди, конечно, крайне возмущены таким поведением представителей местной власти», — указала «Газете.Ru» Акиняева. — «

Просто так, от безделья люди протестовать не будут. Ведь любой протест — это затраты сил, времени, здоровья.

Если люди протестуют, значит есть причина. А если протесты массовые, то власти пора что-то менять в своем подходе».

Подвели и экологи, сперва поддержавшие михайловцев. Российское экологическое общество (РЭО) подало иск на «АПК-Рязань» (по вопросу экологической небезопасности проекта свинокомплексов с требованием запретить строительство) и в Арбитражный суд Рязанской области (с целью оспорить соглашение между правительством области и «Агропромкомплектацией»).

«Однако недавно, по информации от юриста, представляющего общество, все иски были отозваны директором РЭО», — сообщила «Газете.Ru» Акиняева.

«Предательство… нож в спину… продался», — оценили поступок директора в соцсетях.

Сдаваться в затяжном противостоянии михайловцы не собираются.

«То, что мы видим, лишь в очередной раз убеждает нас в своей правоте», — подчеркивает Акиняева. — «Сначала появляется три свинокомплекса, через несколько лет вблизи ставят еще три. Так, учитывая масштабы предприятия, регион постепенно превращается в один большой мегасвинарник. Мы считаем, что так быть не должно».

В Скопинском районе недовольные тоже настроены решительно. Там ситуацию обостряет то, что как минимум один свинокомплекс и так построят поблизости — за границей региона, в Тульской области (от другого застройщика, «АгроЭко»).

«У нас собираются построить комплекс с 80 тыс. голов. Это три строительные площадки общей площадью 147 га…. Наши села расположены на границе с Тульской областью. По соседству, в тульских Молоденках тоже будут строить огромный свинокомплекс. Точной мощности мы не знаем, но территория под свинокомплекс просто гигантская: это 228 га. Площадь, сопоставимая с площадью пяти соседних деревень», — описывает местная собеседница «Газеты.Ru».

В еще одном районе Рязанской области, Старожиловском, строительство свинокомплекса уже идет, хотя жители также против. Громких протестов тут нет, из заметного лишь недавняя статья на местном портале.

«Хоть жалоб было действительно много, на них никто так и не отреагировал, поэтому граждане задаются вопросом: как это остановить?... Село находится в чернобыльской зоне, поэтому безопасность комплекса находится под вопросом», – пишет автор статьи.

«Доверия нет»

Власти Рязанской области и сама «Агрокомплектация» возмущенным жителям отвечали. Тезисно их аргументы звучат так: современные свинокомплексы высокотехнологичные, не воняют и не вредят природе, а региону нужны рабочие места.

«Ваши опасения преждевременны и безосновательны… Важно отметить, что все инвестпроекты в сельском хозяйстве проходят необходимые согласования на соответствие экологическим нормам… Развитие животноводства необходимо для продовольственного суверенитета нашей страны», — успокаивал скопинцев в феврале Минсельхоз Рязанской области.

«Мясо пойдет в Китай, а говно останется нам», — мрачно резюмировали рязанцы.

«Отвечая на вопросы о беспокойствах местных жителей: экологическая безопасность является приоритетом первого порядка для «Агропромкомплектации». Все производственные площадки проектируются с учетом современных стандартов… Например, навоз на наших комплексах перерабатывается с помощью технологий, соответствующих мировым стандартам, разделяющих его на жидкую и сухую фракции», — сообщали «Газете.Ru» в «Агрокомплектации».

«Сейчас много свиноферм строят по стране. Несмотря на «современные технологии», жители повсеместно жалуются… Стоки отходов попадают в реки и питьевую воду, потому что предприятия нарушают, сливают. Не справляются с объемами отходов, видимо. От стоков умирает рыба в водоемах», — заочно возражает собеседница «Газеты.Ru» из Скопинского района.

Недовольные жители не верят ни властям, ни «чужим свиноводам, которые пытаются испортить наши места». Опасения подкрепляют то, что изначально контакт с местными не задался. К примеру, строительство свинокомплексов должно было пройти публичные слушания — но, как правило, о них никто не знал, и никто на них не ходил.

«Многие выражают такое мнение: «Чего ждать от застройщика, когда уже сейчас на этапе проекта ему совершенно наплевать на мнение местных жителей? Такой компании нет доверия, равно как и той продукции, которая ею выпускается», — объясняет Акиняева из Михайловского.

Тем временем агропромышленность в Рязанской области, несмотря на протесты, развивается быстрыми темпами. Губернатор региона Павел Малков в январе отчитался о больших успехах, в том числе, в животноводстве.

«Объемы молока и мяса стали максимальными за последние 30 лет» — сообщил чиновник.

Появились и вакансии, в том числе, в сфере животноводства: рязанский Минсельхоз в январе призвал всех желающих «работать и жить в сельской местности». В наличии места, в том числе, в животноводческой службе.

«При дефиците кадров буду рада предложить надежных рабочих из Индии, можем обсудить детали в ЛС. Ребята готовы работать руками и не боятся тяжелой работы!», — отреагировали рекрутеры в комментариях.

Ни бизнес, ни власти не спешат отказываться от прибыльных проектов. А для жителей все это — знак, что их «никто не слышит». Кажется, что это и есть одна из основных причин возмущений — ощущение, что судьбу людей решили без их участия.

«Развитие сельского хозяйства не должно быть в ущерб людям, жителям нашей страны. Без взаимопонимания между властью, бизнесом и людьми ничего хорошего не получится. Пока мы наблюдаем только взаимопонимание между властью и бизнесом — это путь в никуда», — резюмирует Акиняева.

Источник