«...вопрос о том, почему между I веком до н. э. и XV веком и. э. китайская цивилизация была более высокой, чем западная, с точки зрения эффективности приложения человеческих знаний к нуждам человеческой практики. [...]

Нельзя недооценивать силу гражданской традиции в китайской истории. Императорская власть осуществлялась не через иерархию имеющих поместья баронов, а через развитую и гибкую сеть гражданских служб, которая известна на Западе как «мандаринат» — институт, не использующий наследственную передачу имущества и власти. Мандаринат обновлялся с каждым новым поколением, и после тридцати лет изучения китайской культуры я могу сказать только одно: именно этот институт в значительно большей степени, чем другие, помогает понять суть и смысл китайского общества. Я считаю, что как раз мандаринат делает в принципе возможным анализ того, почему «бюрократический феодализм» в Азии сначала способствовал росту знания о природе и применению этого знания на пользу людям, а затем стал препятствовать подъему капитализма и современной науки, тогда как европейская форма феодализма действовала как раз наоборот, если иметь в виду разложение феодализма и становление нового, основанного на товарном производстве общества. Товарный способ производства, как основа государственности, никогда не мог бы возникнуть в китайской цивилизации, поскольку основные концепции мандарината исключали не только принцип наследственного аристократического феодализма, но и систему ценностей богатого купечества. Накопление капитала в китайском обществе могло, конечно, иметь место, но использование капитала в промышленных частных предприятиях постоянно подавлялось ученой бюрократией, поскольку это была единственная форма социальной активности, которая могла бы угрожать их привилегиям. Поэтому купеческие гильдии Китая никогда не достигали статуса и силы купеческих гильдий в городах-государствах европейской цивилизации.

Множество фактов позволяет утверждать, что социально-экономическая система средневекового Китая была во многих отношениях более рациональна, чем та же система средневековой Европы. Еще во II веке до и. э. возникла вместе с древней традиционной «рекомендацией выдающихся талантов» система государственных экзаменов на занятие должностей. Экзамены привели к тому, что более двух тысячелетий мандаринат поглощал все лучшие умы нации, причем такой нации, которая занимает половину континента. Это совершенно непохоже на европейскую ситуацию, где лучшие умы не имели особой склонности появляться на свет в семьях феодалов, и того менее в узкой группе старших сыновей феодалов. Конечно, некоторые черты бюрократизма были и в средневековом европейском обществе, такие, как институт округов, где можно было дослужиться до генерал-губернаторского чина, а также широко распространенный обычай использовать епископов и духовных лиц в качестве администраторов от имени короля, но все это не идет ни в какое сравнение с тем постоянным выкачиванием административных талантов, которое было реализовано в китайской системе. [...]

Одним из существенных факторов китайской жизни была высокая культура устной и письменной речи. Доказано, что в древнем Китае прогресс наступательного оружия арбалет зашел много дальше, чем прогресс в защитной броне. Древность знает множество случаев, когда вооруженный арбалетом простолюдин или крестьянин убивал феодала – ситуация мало похожая на европейскую, где рыцарь в тяжелом вооружении пользовался в средние века всеми преимуществами неуязвимого человека. Возможно, что как раз сравнительная беззащитность человека заставила конфуцианство подчеркивать роль убеждения. Китайцы это наши виги, которым «нужна не сила, а доказательства». Китайского крестьянина, например, трудно было силой заставить подняться на защиту границ государства по той простой причине, что он мог бы для начала пристрелить своего принца. Но когда философам, патриоты они или софисты, удавалось убедить крестьянина в том, что воевать за империю необходимо, тогда крестьянин шел в поход. [...]

В этой связи интересен еще один довод, а именно тот факт, что китаец есть прежде всего крестьянин, а не скотовод или мореплаватель. Скотоводство и мореплавание развивают склонности к командованию и подчинению. Ковбои или пастухи гоняют своих животных, капитаны отдают приказы команде, и пренебрежение к приказу может стоить жизни любому на корабле. Но крестьянин, если он сделал все, что положено, вынужден ждать урожая. Одна из притч китайской философской литературы высмеивает человека из царства Сун, который проявлял нетерпение и недовольство, глядя, как медленно pаcтyт злаки, и принялся тянуть растения, чтобы заставить их вырасти скорее. Сила всегда признавалась малоперспективным образом действий, поэтому именно гражданское убеждение, а не военная мощь, считалось нормальным путем ведения дел. Все сказанное о положении солдата по отношению к позиции гражданского чиновника имеет силу и для противопоставления: гражданский чиновник — купец. Богатство само по себе ценилось мало. Оно не имело моральной силы. Оно могло дать удобства, но не мудрость, поэтому богатство в Китае сравнительно мало способствовало росту престижа. Единственной мечтой любого купеческого сына было стать ученым, пройти имперские экзамены и высоко подняться по бюрократической лестнице. [...]

Этот тип общества функционирует в основном на «ученом» уровне, то есть ключевые позиции в обществе занимают ученые, а не военные. Центральная власть в таком обществе во многом полагается на «автоматическое» функционирование деревенских обществ и, вообще говоря, стремится сократить до минимума вмешательство государства в дела общин. [...] Как раз этот принцип невмешательства выражен в знаменательной фразе, которую довелось слышать Бертрану Расселу во время поездки в Китай: «Производство без владения, действие без самоутверждения, развитие без господства». [...] На всем протяжении китайской истории лучшим магистратом считался тот, который меньше других вмешивался в гражданские дела, и во всей истории главной задачей кланов и родов считалось улаживать свои дела домашним порядком, не прибегая к услугам суда. Вполне возможно, что общество такого типа поощряло наблюдательное отношение к природе. Человек в таком обществе старался бы проникнуть как можно глубже в механику естественного мира и использовать содержащиеся в природе источники энергии, до минимума сводя свое вмешательство в природные механизмы, применяя «действие на расстоянии». Концепции этого в высшей степени утонченного способа мысли всегда стремились достигать результатов экономными средствами и, естественно, поощряли изучение природы по близким к Бэкону мотивам. Здесь, видимо, и кроется причина таких достижений раннего периода, как сейсмограф, литейное производство, использование гидроэнергии.

Можно, таким образом, сказать, что эта основанная на невмешательстве концепция человеческой деятельности была первоначально благоприятной для развития науки. Например, склонность к «действию на расстоянии» могла оказать большое влияние на разработку ранних теорий волн, на открытие природы приливов, на знание отношений между минеральными частицами и растениями в геоботаническом плане, а также на науку о магнетизме. Часто забывают, что одним из существенных обстоятельств зарождения науки во времена Галилея было знание магнитной полярности, склонения и т. п. В отличие от геометрии Евклида и астрономии Птолемея наука о магнетизме попала в Европу извне. Никто не упоминал о магнетизме в Европе до конца семнадцатого столетия, и заимствование идей магнетизма из китайских работ несомненно. Если китайцы независимо от вавилонян были величайшими естествоиспытателями среди всех древних народов, то причиной этого могло оказаться как раз стимулирующее действие принципа невмешательства, который взлелеян даосистской поэзией, использующей символику воды и вечной женственности.

Но если невмешательство, как характерная черта отношения «деревни – князь», дало несколько концепций, благоприятных для прогресса науки, то в нем содержалась и исходная ограниченность. Принцип невмешательства трудно было бы согласовать со специфически западным «вмешательством», которое естественно для народа пастухов и мореплавателей. Принцип невмешательства мешал меркантильному образу мышления занять ведущее место в цивилизации. Именно поэтому он не был в состоянии объединить технику высокого мастерства с учеными методами математического и логического мышления. Этап научного развития от Леонардо да Винчи до Галилея НЕ был пройден естествознанием Китая, его, возможно, и нельзя было пройти. В средневековом Китае систематическое экспериментирование велось в бОльших масштабах, чем в древней Греции или в средневековой Европе, но, пока существовал «бюрократический феодализм», математика не могла объединиться с эмпирическими наблюдениями природы, а эксперимент дать нечто фундаментально новое. Дело в том, что эксперимент требует слишком активного вмешательства, и, хотя к такому вмешательству приходилось терпимо относиться в ремесле и торговле более терпимо даже, чем в Европе, получить философскую санкцию в Китае активному вмешательству было, видимо, труднее.

Есть и еще одно обстоятельство, которое в средневековом китайском обществе способствовало росту естествознания на этапе, предшествовавшем Ренессансу. Традиционное общество в Китае было в высшей степени ограниченным и взаимосвязанным, причем государство несло ответственность за нормальное функционирование всего социального организма, хотя эта ответственность и выполнялась с минимальным вмешательством. [...] Хранение записей астрономических наблюдений, полученных за тысячелетия, например, было государственным делом. На средства государства публиковались большие энциклопедии, причем не только литературные, но и медицинские и сельскохозяйственные. Удачно проводились выдающиеся для того времени экспедиции. Можно напомнить о геодезической экспедиции VIII века, в которой исследовалась дуга меридиана от Индокитая до Монголии, или об экспедиции для нанесения на карту неба созвездий Южного полушария, на которой были отмечены звезды до 20° от южного небесного полюса. Все это указывает на организованный и коллективный характер науки в Китае, тогда как в Европе наука была обычно частным делом, поэтому в течение многих столетий она отставала. И все же государственная наука и медицина Китая не смогли, когда пришло время, сделать тот качественный скачок, который произошел в западной науке в шестнадцатом и начале семнадцатого столетия.

Некоторые ученые Азии с предубеждением и подозрением относятся к идее «азиатского способа производства» и «бюрократического феодализма», поскольку они связывают эту идею со своего рода «застоем», который, по их мнению, пытаются навязать истории их стран. [...] В самом деле, термин «застой» никак не может оказаться применимым к Китаю, а если такое словоупотребление и имело место на Западе, то происходило это в силу элементарного непонимания. Как я уже писал в другом месте, в традиционном китайском обществе наблюдался постоянный общий и научный прогресс, и прогресс этот был насильственным путем прерван, когда в Европе после Ренессанса начался экспоненциальный рост науки.

Китай можно назвать гомеостатичным, кибернетичным, если хотите, но застойным он никогда не был. В некоторых случаях со всей убедительностью можно показать, что фундаментальные открытия и изобретения заимствованы Европой у Китая. Таковы теория магнетизма, экваториальные небесные координаты, экваториальная установка инструментов для астрономических наблюдений, количественная картография, технология литья металлов, детали возвратно-поступательного механизма паровой машины (принцип двойного действия, преобразование вращательного движения в поступательное), механические часы, стремя и конская сбруя, не говоря уже о порохе и всем, что из этого следует. Эти многообразные изобретения и открытия оказали революционизирующее влияние на Европу, но социальный порядок бюрократического феодализма в Китае им пошатнуть не удалось. Природная нестабильность европейского общества может поэтому противопоставляться гомеостатичному равновесию в Китае, причем последнее, по моему мнению, говорит о более рациональной организации общества. Нам следовало бы рассмотреть проблему отношения общественных классов в Китае и в Европе. На Западе классовое разграничение проявлялось довольно четко, но для Китая эта более сложная проблема, что связано с ненаследственным характером бюрократии. Анализ классовой структуры Китая дело будущего.»

Нидам Дж. Общество и наука на Востоке и на Западе // Сборник: Наука о науке / Общ. ред. и посл. профессора В. Н. Столетова. — М.: Прогресс, 1966. — 423 с. — с. 149-173.

Пример прислал и оформил Трушинский Анатолий Игоревич.

Фрагмент текста цитируется согласно ГК РФ, Статья 1274. Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях.

Дополнительные материалы

Риски построения науки в отдельно взятой стране по Фридриху Шлейермахеру

Государственная карьера как русский стереотип и приёмы борьбы с ним по Д.И. Менделееву

см. термин Скачок качественный в 🔖 Словаре проекта VIKENT. RU

+ Плейлист из 14-ти видео: СОЦИАЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ, ИННОВАЦИИ, ИЗОБРЕТЕНИЯ

+ Ваши дополнительные возможности:Идёт приём Ваших новых вопросов по более чем 400-м направлениям творческой деятельности – на онлайн-консультацию третье воскресенье каждого месяца в 19:59 (мск). Это принципиально бесплатный формат.

Задать вопросы Вы свободно можете здесь: https://vikent.ru/w0/

Изображения в статье

Армилла в Древней обсерватории в Пекине, Китай / CC BY-SA 3.0

Photo by Denny Ryanto on Unsplash

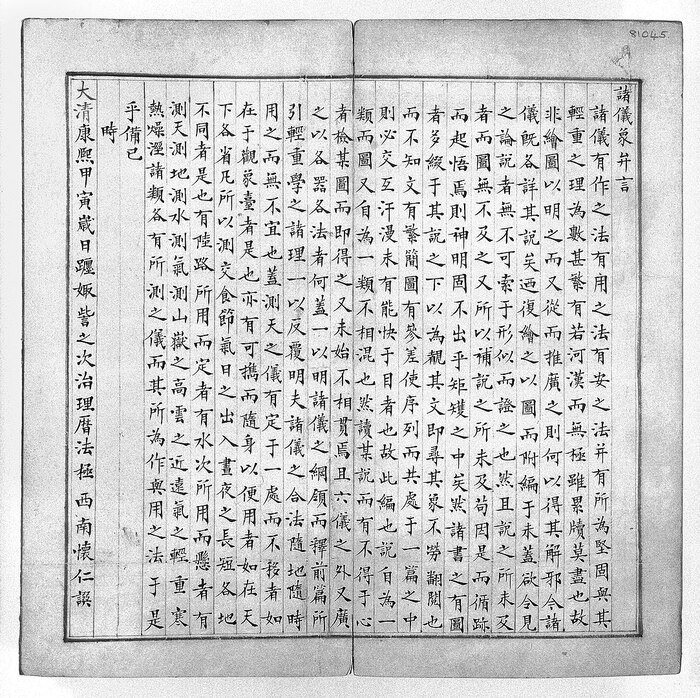

Описание астрономических инструментов, изготовленных для обсерватории под открытым небом в Пекине, Китай, подписанное бельгийским миссионером-иезуитом Фердинандом Вербистом (1623-1688) / CC BY 4.0

Image by fanjianhua on Freepik

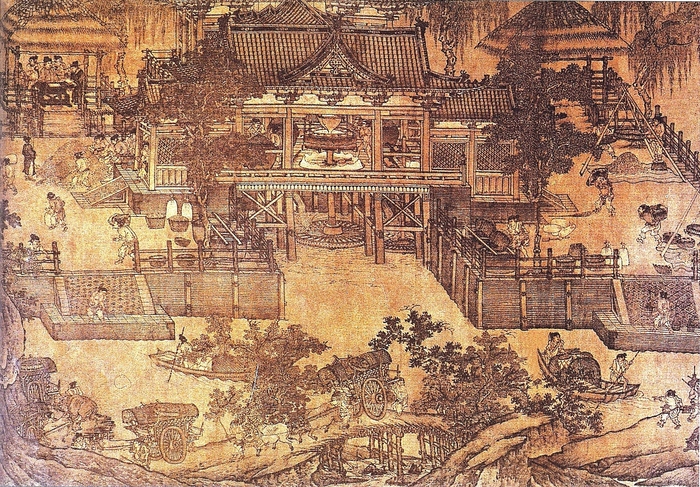

Китайская картина эпохи династии Северная Сун (960-1127), изображающая водяную мельницу для зерна и окружающий ее речной транспорт / Public Domain

Photo by Raimond Klavins on Unsplash