Продолжение поста «Самые неэтичные психологические эксперименты. Маленький Альберт»1

Пожалуйста, не вопрос. Не надо нигде искать, это полностью авторский проект)

Маленький Альберт: Страх, сотканный из звука

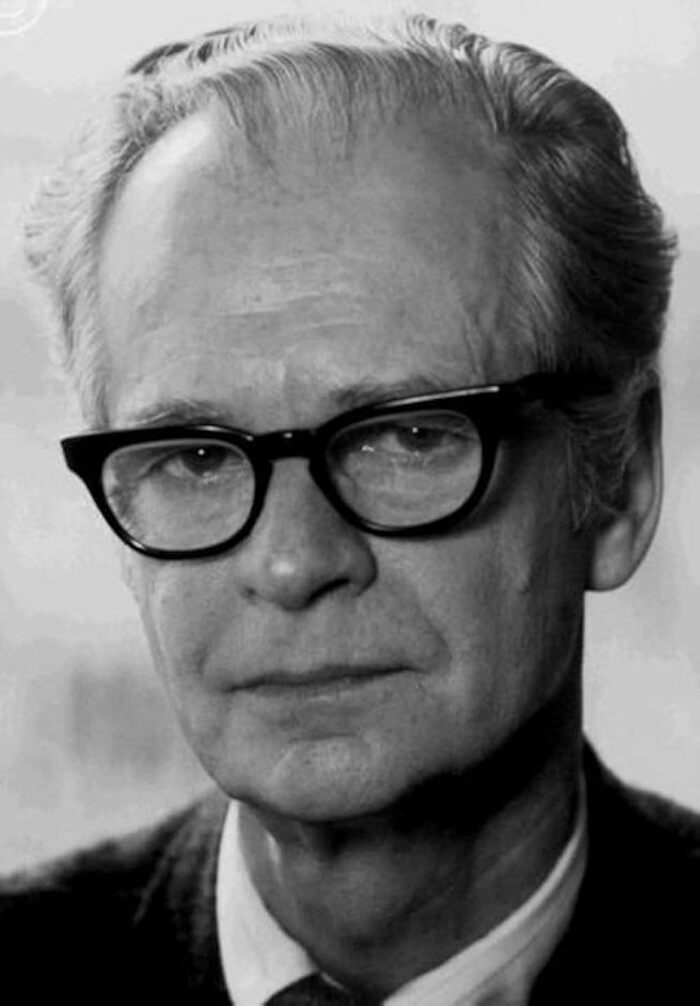

Эксперимент Маленького Альберта, проведенный Джоном Б. Уотсоном и его ассистенткой Розали Рейнер в 1920 году, стал одним из самых противоречивых и влиятельных исследований в истории психологии.

Джон Уотсон, основоположник бихевиоризма, решил доказать, что страх у человека можно выработать искусственно, а затем убрать. Для этого он решил проверить, можно ли научить ребенка бояться.

Подопытным был выбран маленький 11-ти месячный Альберту, хотя доподлинно его имя не известно. Здоровый розовощекий, любопытный, улыбающийся малыш, над которым проводили этот эксперимент. Здесь надо сказать, что формулировка «выбран» наверное не особенно уместна. Скорее всего это был единственный ребенок в окружении Джона и Розали, над которым мать разрешила так… проэкспериментировать или возможно сильно нуждалась в деньгах.

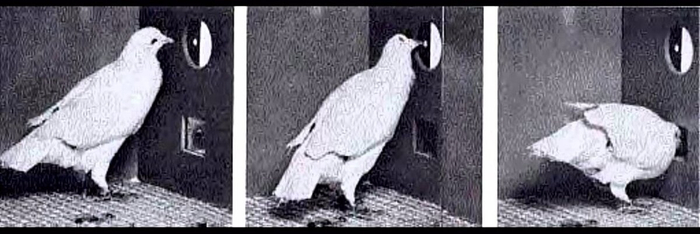

В начале исследования Альберт прошел проверку на бесстрашие и ему показывали ручную белую крысу, белого кролика, белую вату, маску Санта-Клауса с белой бородой, горящую газету и хлопковую пряжу. Разнообразные предметы. Ни перед одним из них мальчик не испытывал чувства беспокойства. Затем Уотсон и Райнер приступили к формированию реакции страха. Ребёнка поместили в центре комнаты, рядом с ним положили белую крысу, с которой ему разрешали поиграть. В тот момент, когда Альберт касался крысы, Уотсон бил железным молотком по металлической пластине, которая находясь в этот момент за спиной ребёнка (звук очень громкий и неприятный, получался похожим на удар в гонг). Джон Уотсон Специально стоял сзади, чтобы малыш не видел, откуда исходит звуковой сигнал. Спустя несколько попыток, Альберт начал избегать контактов с крысой. А при виде животного он плакал и быстро отползал в сторону. Первый этап эксперимента был завершен. Закрепился рефлекс на прежде нейтральный объект – белую крысу.

Вы думаете на этом все? Нет, исследование продолжилось еще некоторое время. Через несколько дней. Уотсон хотел проверить, произошел ли перенос реакции страха у Альберта на другие белые, пушистые предметы. Грубо говоря стал ли он бояться так же белого кролика, вату, маску Санта Клауса и пр.

Выяснилось, что ребёнок действительно испытывал сильный страх по отношению таким предметам, однако реакция выражалась в разной степени и не на все предметы. Третьим этапом эксперимента Уотсон и Райнер планировали устранить все вызванные ими же реакции страха, но ребёнка у них забрали.

Дальнейшая Судьба "Маленького Альберта" до сих пор остается загадкой. Так же как я и говорила на 100% не известно, как его звали. Есть масса слухов о его истории, но 100% фактов нет

Для чего вообще Уотсон этот эксперимент затеял? Он хотел доказать, что страх – это не врожденное чувство, а условный рефлекс, которому можно сначала научить, а потом отучить

Вообще Уотсон считал, что бихевиоризм и подход Стимул – реакция может все.

Этот подход стимул – реакция буквально следствие собачек Павлова. Помните, наверное из школы да? Собаку приучили к звонку перед кормлением и уже на звонок выделяются слюни, чтобы пищу переваривать. Основа дрессуры.

Цитата Уотсона: Дайте мне дюжину здоровых младенцев и мой собственный особый мир, в котором я буду их растить, и я гарантирую, что, выбрав наугад ребенка, смогу сделать его по собственному усмотрению специалистом любого профиля — врачом, адвокатом, торговцем и даже попрошайкой или вором — вне зависимости от его талантов, наклонностей, профессиональных способностей и расовой принадлежности его предков.

Д. Уотсон «Классические случаи в психологии»

сильное заявление, проверять его, конечно же никто не стал.

в) Выводы: Эксперимент был успешен? Был. Уотсон показал, что можно сформировать фобию у ребенка? Показал. Альберт стал бояться не только крыс, но и других пушистых предметов.

г) Значение: Эксперимент вызвал огромную критику с этической точки зрения.

д) В культуре: Образ маленького Альберта стал символом манипуляции и использования науки в неэтичных целях. Запрещено ставить эксперименты на уязвимых людях, тем более на детях.

Этот случай стал катализатором для разработки строгих этических кодексов и правил проведения исследований, которые до сих пор дорабатываются и регулируют научную деятельность.

Психология: Несмотря на этические вопросы, эксперимент Маленького Альберта закрепил позиции бихевиоризма как доминирующего направления в психологии на долгие годы. Я очень хочу сделать цикл видео про историю психологии, сейчас готовлю материал, читаю одновременно 4 книги. Там мы разберем и бихевеоризм и увидим, как много десятилетий классический и необихевеоризм считался самым передовым подходом. И потом конечно же перейдем к главному поп идолу психологии фейду. Но давайте вернем к Маленькому Альберту. Эта работа оказала огромное влияние на понимание фобий, тревожных расстройств и других психологических проблем.

История: Эксперимент стал конечно же символом этических нарушений в науке и одновременно иллюстрацией силы бихевиористского подхода.

Случай с маленьким Альбертом показала важность раннего детского опыта и потенциальный вред негативных воздействий на развитие ребенка. Он подчеркнул важность позитивного подкрепления и избегания негативных воздействий в раннем возрасте. Страх, как эмоция, стал рассматриваться не только как естественная реакция на опасность, но и как потенциально обусловленное явление, (то есть явление, у которого когда-то была причина). И страх может быть изменен или предотвращен. Образ Маленького Альберта, пугающегося белого кролика, стал частью психологической поп-культуры, символизируя уязвимость детства и силу научного воздействия.