Девочка дернулась от вопроса учителя, набросила уголок одеяла на россыпь листов бумаги, посмотрела в приоткрытую дверь.

— Твоя мама придет через полчаса, — улыбнулась Любовь Васильевна.

Вероника кивнула без намека на радость. Может быть, младшие в интернате и радовались, возвращаясь домой по воскресеньям. Ей все чаще было досадно.

— Эй, — Любовь Васильевна постаралась наполнить свой голос лаской. — Не против, если я войду?

Трое соседок уже разъехались по домам, и в кои-то веки в комнате стояла тишина. Любовь Васильевна присела на край одной из пустующих кроватей.

— Все еще боишься показать свои рисунки? — спросила она.

Девочка промолчала, плотнее укутала листы. Ей нравилась эта добрая женщина. Любовь Васильевна действительно старалась о ней заботиться. Даже карандаши и бумагу покупала не родная мать, а куратор.

Тогда почему Вероника краснела от стыда, словно разбивший стекло первоклашка в кабинете директора?

— Они ужасны, — выдавила Ника.

— Вы же их не видели. Откуда вам знать?

— Я знаю тебя. Этого достаточно, чтобы судить о твоих работах, Ника. Ты старательна, добра, внимательна к деталям. Ты бываешь неряхой, когда устаешь, но быстро приводишь себя в порядок. Я уверена, твои рисунки так же хороши.

Девочка снова кивнула. Любовь Васильевна словно видела ее насквозь. Рядом с ней Ника чувствовала, что ее понимают.

Дети в шутку звали ее монашкой, но Вероника не знала никого в интернате, кто не любил бы Любовь Васильевну.

Она посмотрела на женщину и тут же отвела взгляд. Поймала свое отражение в зеркальце на прикроватной тумбочке. Отражение оскалилось в злобе.

“Предательница!” — закричали из зеркала.

Вероника зажмурилась. Больше всего на свете ей хотелось сейчас распахнуть одеяло, показать рисунки, но разве не работа матери — хвалить своего ребенка? Ведь сегодня воскресенье! Если так хочется показать, покажи маме! Ну чего тебе стоит, слабачка?

“Предательница и трусиха, вот ты кто, — прошипело отражение. — Мама родила тебя, выносила, кормила молоком, а ты готова растечься и мурлыкать перед чужим человеком”.

Ника сжала кулаки, ногти больно впились в ладони, на глаза навернулись слезы. Она схватила один из рисунков, смяла в комок и швырнула в зеркальце.

Любовь Васильевна встала, оправила простую юбку ниже колен.

— Как знаешь, — сказала дрогнувшим голосом. — Не буду мешать тебе собираться.

Ника не заметила, как осталась одна…

Спустя двадцать минут только разбитое зеркало лежало на полу, и несколько других, ухмыляющихся, злобных Ник смотрело на дрожащую девочку.

Большая Ника устала злиться.

В дверь постучали. Донесся знакомый запах дешевых духов, алкоголя и сигарет. Не дождавшись ответа, в комнату вошла женщина с пожелтевшим, исхудалым лицом и плохо замазанным синяком под левым глазом.

— Привет, дочурка. Соскучилась?

Голос звучал так же притворно, приторно, как дешевые духи в попытках спрятать омерзительный запах.

Ника не ответила. Стала молча собирать вещи, замешкалась, поняв, что рисунки так и остались под одеялом. Оставить их здесь?

Другие Ники заверещали наперебой. Действительно, что ей стоит показать рисунки родной матери? Сегодня же воскресенье. Разве не самое время для семейного воссоединения?

Вероника могла размышлять так пять лет назад, едва оказавшись в интернате, но не сегодня. К четырнадцати годам начинаешь чувствовать разницу между безразличием и старанием любить чужого ребенка.

И все же Любовь Васильевна учила, что нужно быть храбрыми. Нужно побеждать страх! Пусть мама каждый раз говорит, что рисунки дочери — ерунда, но, может быть, сегодня, хотя бы в это солнечное воскресенье, она поймет, что была не права?

Ника откинула одеяло. Взяла один из рисунков. Подошла к матери.

— Я нарисовала тебя, мам.

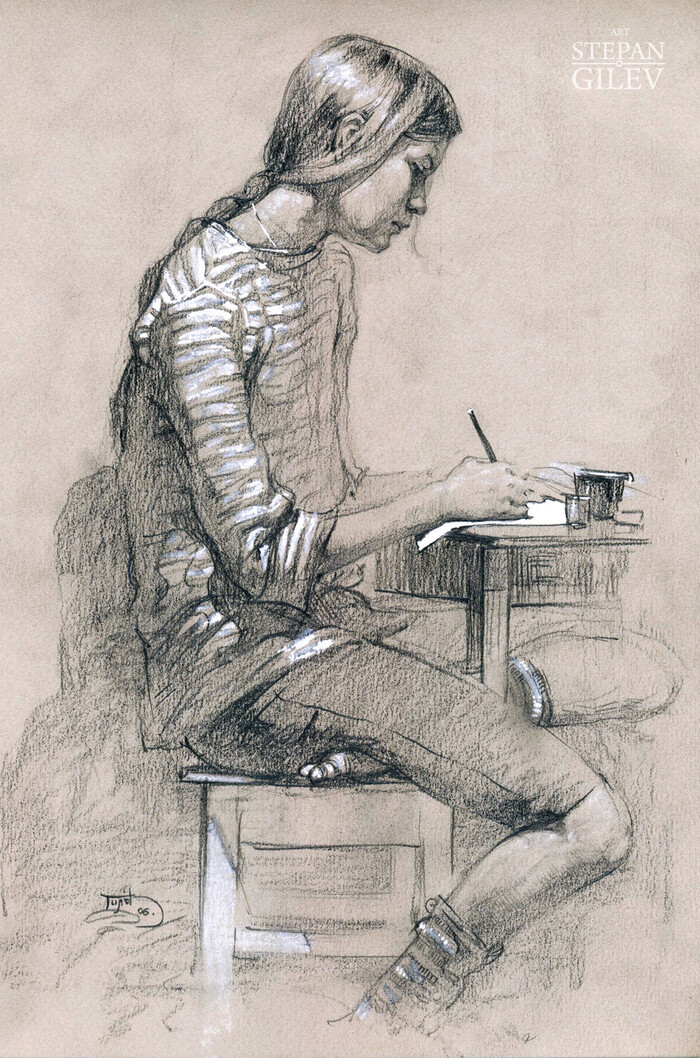

С листа бумаги смотрела красивая женщина. Легкая, но придирчивая штриховка играла светотенью, выделяя тонкие черты. Такой мать Вероники была, наверное, в молодости. Живой и счастливой. Такой ее видела дочь.

Женщина скривилась. Губы сжались в холодную трещину. Конечно, она узнала себя, и от этого стало только больнее. Каждый раз, глядя на свое лицо с портретов дочери, она испытывала отвращение к самой себе. Хотя едва ли могла осознать это чувство.

— Ты бы лучше уроками занималась, — проскрежетала трещина материнского рта. — Зря бумагу переводишь.

Так случалось каждый раз, когда Вероника хотела поделиться с матерью сокровенным. Как могла эта женщина говорить о любви, если бросила дочь здесь одну? Если не может похвалить, да пусть даже облить рисунок ядовитой критикой, но сказать хоть что-то действительно важное для своего ребенка?!

В груди Вероники взорвался вулкан. Извергнулся гейзерами слез. Опалил сердце, оставляя в груди зияющую пустоту. Вероника сжала рисунок и выскочила в коридор.

— Поэтому я не хотела ей показывать! — бросила большому зеркалу на стене.

Отражение рассмеялось, попыталось догнать, но провалилось в стену, отколов кусок штукатурки.

Вероника ворвалась в кабинет Любови Васильевны. Упала на стул, тяжело дыша. Протянула дрожащими руками рисунок.

— Скажите правду, — взмолилась девочка. — Скажите, что портрет ужасен, и я больше никогда не буду рисовать!

Любовь Васильевна встала из-за стола и закрыла дверь. Вернулась, налила Веронике стакан воды и приняла рисунок.

— Ника, твой рисунок прекрасен.

Казалось, вулкан внутри вот-вот расколет ее пополам. Разве мама могла ошибаться? Как жить дальше, зная, что человек, подаривший тебе жизнь, не любит тебя на самом деле?!

— У меня есть друг, — сказала Любовь Васильевна, рискуя доломать ребенка. Понимая, что остановившись сейчас, может подорвать доверие Ники, но поддавшись желанию пожалеть девочку, навсегда лишит ее возможности по-настоящему взрастить талант. — Он директор художественной школы. Он почти согласен взять тебя на обучение с полной стипендией, только просил показать твои рисунки. Ты не против, если я покажу ему этот?

Вероника осушила стакан. Налила себе второй, пытаясь заглушить пожар в груди. И молча кивнула.