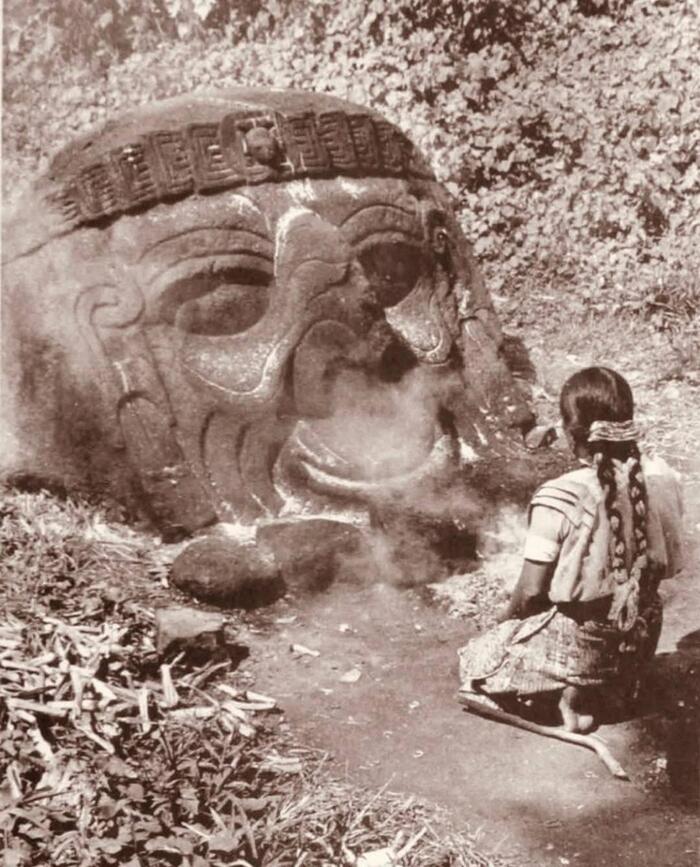

Бог Мира из Котцумальуапы

Опровержение!

В посте про рекламу виски Canadian Club я написал, что огромная голова на картинке — выдумка маркетологов.

Но она существует!

Не только ольмеки любили ваять огромные головы.

На побережье Гватемалы в районе Санта-Лючия-Котцумальгуапа сохранились остатки доиспанского городского поселения площадью около 10 км² и около 200 монументальных скульптур. Культура Котцумальуапа (Cotzumalhuapa) достигла пика развития в районе 600-1000 гг. н.э. Современное название происходит из науатля, от слова cozatli, «ласка». Жители Котцумальуапы жили среди вулканов, поэтому в изобилии имели обсидиан и базальт, из которого и сделали кучу монументов. По мере роста Котцумальуапы жители начали взаимодействовать с более отдаленными городами. Найденная здесь керамика подтверждает наличие отношений с майя на востоке Гватемалы и даже с Теотиуаканом.

Среди самых впечатляющих произведений культуры — как раз колоссальные головы. Одна из них находится в акрополе Эль-Бауль, который сегодня выглядит как холм, окружённый тростниковыми зарослями.

Монумент 3 высотой 1,6 м. известен также как «Бог Мира» (El Dios Mundo), и это самая большая из голов Котцумальуапы. Монумент изображает голову улыбающегося бородатого старика с ушными украшениями и диадемой. И сегодня он используется в ритуалах современных майя: согласно антропологическому исследованию 1990 года, «жители региона считают, что это голова похороненного гиганта; его тело — это холм акрополя Эль-Бауль, из которого торчит только голова».

К сожалению, «Бог Мира» стал жертвой вандализма. В 2020 году мародёры раскопали землю перед ним в поисках каких-то несметных сокровищ... Наверное, искали свои несуществующие мозги или совесть.

Байесовская триангуляция с источниковой трассировкой (Bayesian Triangulation with Research Evidence Index, БТ-REI). Описание метода. Часть 1

Просто вставьте в чат ИИ архив zip и он ответит на все Ваши вопросы.

Глава 1. Предмет исследования и принципы метода БТ-REI

Я, Руслан Абдуллин Р., исследователь, специализирующийся на исторической хронологии, датировке событий и методологии работы с разнородными историческими источниками. На протяжении последних лет я работал над проблемой, которая стоит перед любым историком: как превратить противоречивые свидетельства разных традиций в надёжные, проверяемые даты? Это не просто академический вопрос — это фундамент, на котором строится вся историческая наука.

Моя работа началась с осознания того, что традиционные подходы к датировке часто опираются на интуицию историка или на выбор источников, которым он больше доверяет. Это субъективно и невоспроизводимо. Я решил разработать метод, который был бы, с одной стороны, математически строгим, а с другой — остался бы верен принципам классического источниковедения. Результат этой многолетней работы — система, которую я назвал байесовской триангуляцией с источниковой трассировкой (Bayesian Triangulation with Research Evidence Index, БТ-REI).

Суть этого метода в том, что я не произвольно выбираю даты, а собираю все имеющиеся свидетельства, взвешиваю их по надёжности, и затем, используя вероятностный расчёт, восстанавливаю наиболее обоснованное положение даты на шкале времени. Ключевая особенность моего подхода — полная прозрачность: любой читатель может проследить от моего вывода до конкретной цитаты в конкретном издании, которое можно проверить. Нет скрытых манипуляций, нет произвольных выборов.

Именно эту методику я применяю к восстановлению ключевых дат из жизни Пророка — его рождения, хиджры (переселения общины из Мекки в Медину) и смерти. Это выбор не случаен: биография Пророка — один из наиболее важных и одновременно наиболее запутанных хронологических узлов исламской истории. От неё ведётся исламский календарь, все последующие даты пересчитываются через неё. Если я смогу строго восстановить эти даты, это будет иметь значение не только для понимания биографии, но и для согласования всей исламской истории с византийской, латинской и восточноазиатской историографией.

Почему нужна новая методика датировки

Давайте честно посмотрим на то, с чем мы имеем дело. К нам доходят обломки прошлого: летописи, записки современников, случайные упоминания небесных явлений. Всё это написано на разных языках — арабском, греческом, латинском, китайском. Все отсчёты ведутся по разным календарям — лунному исламскому, юлианскому, григорианскому, традиционному восточноазиатскому. И естественно, когда мы пытаемся свести эти данные воедино, датировки часто не совпадают, иногда противоречат друг другу.

Традиционный подход к этой проблеме был таков: опытный историк читает все источники, интуитивно взвешивает их надёжность, и в конце концов выбирает дату, которая кажется ему наиболее убедительной. Это может быть сделано честно и умело, но это всё равно — выбор. Другой историк, одинаково квалифицированный, может прийти к другому выводу. Так возникают споры, которые не разрешаются, потому что в них нет объективного критерия.

Я исходил из другого принципа. Вместо того чтобы выбирать одну дату, я решил показать всю картину целиком. Я не скрываю данные, которые мне не нравятся, и не преувеличиваю те, которые мне нравятся. Я беру все свидетельства, отдаю каждому честный вес, складываю их вместе — и получаю кривую правдоподобия. Эта кривая наглядно показывает: где в календаре сосредоточено больше всего обоснований? Где они рассеяны? Какие альтернативные годы остаются возможными? Это честный ответ на вопрос, который была в исследовании.

Три кита метода БТ-REI

Первый кит: апостериорная кривая правдоподобия, или «колокол»

Представьте длинную шкалу лет — скажем, от 1100 до 1200 н. э. Для каждого года мы можем задать вопрос: насколько правдоподобно, что интересующее нас событие произошло именно в этот год? Все накопленные свидетельства дают ответ в виде числа. Если эти числа нанести на график, получится кривая — в одних местах она поднимается выше, в других ниже.

Вершина этой кривой — мода, то есть самый правдоподобный год. Форма кривой рассказывает о том, насколько мы уверены:

Узкая острая вершина, похожая на иглу, означает: источники согласны, неопределённость минимальна

Широкий пологий холм означает: мнения расходятся, возможны разные варианты

Вместо расплывчатого «примерно тогда-то» я даю точные числа. Главные из них — интервалы наибольшей плотности, или HPD (Highest Posterior Density). Это самые короткие отрезки лет, в которых сосредоточена определённая доля вероятности.

Если я говорю, что при 68-процентной уверенности хиджра произошла в период 1181–1183, это не означает, что событие наверняка произошло в эти годы. Это означает, что если взвесить все обоснования, то в эти три года попадает 68% от всей суммы доказательств. Остаток распределён на соседние годы. Это честный, прозрачный ответ.

Второй кит: система классификации источников — «светофоры»

Главное понимание, с которого я начинал: нельзя обращаться со всеми источниками одинаково. Рассказ современника, написанный через несколько лет после событий — это одно. Переписанная и отредактированная цитата из третьего или четвёртого источника, дошедшая через столетия — это совсем другое. Поэтому я классифицирую свидетельства по статусам надёжности.

🟢 Зелёный статус получают самые надёжные источники:

астрономические расчёты явлений, которые можно независимо проверить

тексты, написанные современниками событий

независимые свидетельства разных традиций, которые согласуются между собой

🟡 Жёлтый статус — это полезные, но требующие осторожности источники. Может быть ошибка в датировке, может быть пересказ через несколько промежуточных звеньев, может быть неуверенность переписчика.

📋 Контекстный статус означает: этот источник не даёт точной даты, но помогает понять общую картину эпохи, рисует фон событий.

❌ Исключённый статус — источник по каким-то причинам в расчёте не участвует, потому что он ненадёжен или противоречит всей остальной картине.

Каждый статус переводится в числовой вес — коэффициент, показывающий, насколько сильно этот источник влияет на итоговую кривую. Зелёные источники получают высокий вес, жёлтые — более низкий, контекстные — минимальный. Эти веса я устанавливаю заранее, до всех расчётов, и фиксирую письменно в таблицах. Это критически важно: я не меняю веса в процессе работы, чтобы получить нужный результат. Это была бы наука на уровне подгонки. Я работаю честнее.

Третий кит: индекс исследовательских свидетельств — REI

Это не просто приложение. Это полный каталог, реестр всех использованных мною источников. Для каждого свидетельства я выписываю:

Цитату на языке оригинала (чтобы никто не мог сказать, что я переводил неправильно)

Мой перевод

Точную ссылку на издание с указанием тома и страницы

Классификацию по типам якорей (астрономическая, событийная, слоевая и т. п.)

Отметку, какую целевую дату оно поддерживает (рождение, хиджра, смерть)

Зачем это нужно? Это гарантия. Любую точку моей кривой, любой мой численный вывод можно проследить до конкретной строки в конкретном средневековом тексте, который лежит в библиотеке и может быть независимо проверен. Это не бумажные обещания — это действительная возможность для любого читателя, любого критика сказать:

вот здесь я не согласен с вашим переводом, или вот этот источник я считаю ненадёжным, или вот эту цитату я читаю иначе

И тогда я могу пересчитать модель с новыми данными, и мы увидим, как изменится результат. Это настоящая наука.

Хиджра как центральный узел хронологии

Теперь давайте поговорим о том, почему я выбрал именно эти даты для восстановления. Главная причина одна: хиджра — это не просто важная дата, это хронологический узел, от которого расходятся все нити исламской истории.

Хиджра — переселение Пророка и его общины из Мекки в Медину. От этого события начинается исламский лунный календарь. Все события исламской истории датируются либо относительно хиджры, либо в годах с этого события.

Но тут возникает парадокс: разные источники называют для хиджры разные даты по европейскому календарю. Арабские хроники записывают её так, согласно их системе. Византийские летописцы, если вообще упоминают это событие, привязывают его к своему календарю. Латинские анналисты ещё по-другому. И когда мы пытаемся перевести все эти даты на единую шкалу, они не совпадают.

Вот здесь и пригодится моя методика. Я собираю воедино все имеющиеся свидетельства о хиджре и окружающих её событиях, беру все независимые подтверждения (астрономические явления, которые могли быть зафиксированы разными традициями), применяю правила взвешивания источников, и в итоге получаю кривую, которая показывает: вот в этом диапазоне лет сосредоточено большинство обоснований для хиджры.

Аналогично я поступаю с рождением и смертью Пророка. Эти три даты образуют триаду, которая определяет всю биографию. Помимо того, они связаны структурным соотношением: от рождения до хиджры должно было пройти примерно сорок лет, от хиджры до смерти — примерно десять лет. Эти соотношения помогают проверить согласованность датировок.

От теории к практике: как это работает

Чтобы было понятнее, опишу процесс условно, без сложных формул.

Представим шкалу лет от 1100 до 1200 н. э. Каждый надёжный источник, скажем арабская хроника, которая говорит, что хиджра произошла в определённый год по исламскому календарю, — это свидетельство. Я переводу этот год в европейский календарь и отмечаю на шкале.

Вокруг этого года я создаю локальное возвышение вероятности — чем надёжнее источник, тем уже и выше это возвышение, как острая игла. Менее надёжный источник создаёт более широкое, размытое возвышение, как низкий холм.

Затем я беру астрономический якорь, скажем, упоминание о солнечном затмении, которое произошло в год хиджры. Современные астрономические расчёты позволяют мне точно сказать, когда было это затмение. Это даёт мне ещё одно возвышение на шкале, и очень узкое, потому что астрономия даёт точный результат.

Если несколько независимых традиций упоминают одно и то же событие примерно в одно и то же время, это создаёт совпадение возвышений на близких годах, что усиливает вероятность в этом диапазоне.

Когда я беру все возвышения — от разных источников, разных традиций, разных якорей — и складываю их вместе, получается результирующая кривая. Там, где много возвышений перекрываются, кривая поднимается высоко. Там, где их мало или нет совсем, кривая остаётся низкой или ненулевой. Вершина кривой — это мода, самый правдоподобный год. Полосы HPD вокруг вершины показывают, в каких диапазонах сосредоточена большая часть обоснований.

Почему астрономические данные решают

Эти данные имеют особое значение. Почему? Потому что их можно проверить независимо. Если средневековая хроника упоминает, что произошло полное солнечное затмение в такой-то день, я могу вычислить: было ли оно действительно? Где его видели? Как долго оно длилось? И если расчёт подтверждает упоминание, это очень сильное свидетельство. Его нельзя отнести к переписке текста или легендарным преувеличениям.

Комета, яркий болид, редкая звезда — всё это можно вычислить. Если несколько независимых традиций (арабская, византийская, латинская, восточноазиатская) фиксируют яркую комету примерно в одно время, это уже не совпадение. Это репер, который пришпиливает всю шкалу времени. Без таких реперов можно плыть по годам произвольно. С ними шкала становится жёсткой, неподвижной.

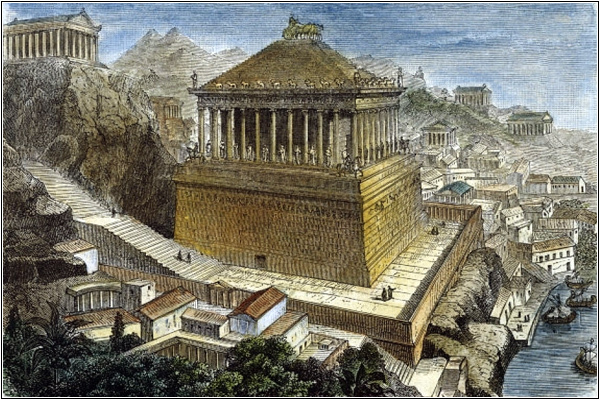

Слово об исламском календаре

Прежде чем двигаться дальше, я должен сказать несколько слов об исламском календаре, потому что это важно для понимания того, с какими погрешностями мы имеем дело.

Исламский календарь — лунный. Год состоит из 12 месяцев, но этих месяцев меньше, чем в юлианском или григорианском годах. Поэтому исламский год «дрейфует» через времена года.

Этот календарь существует в двух вариантах:

🔢 Табличный (цивильный) — это расчётный метод, который не зависит от наблюдений. Его легко воспроизвести на компьютере или на бумаге.

👁️ Наблюдательный — опирается на действительное видение луны. Каждый месяц начинается, когда реально видят молодую луну на небе. Это может быть на день-два раньше или позже, чем предсказывает расчётный календарь.

Я использую табличный пересчёт, потому что нужна воспроизводимость. Любой может взять мою таблицу и проверить: правильно ли я перевёл такой-то год из исламского календаря в григорианский? Но я честно отмечаю: если древние историки работали с наблюдательным календарём, их даты могли отличаться на порядок ±1–2 суток. На уровне полных лет это не влияет. Но это часть той научной честности, о которой я говорю.

Что я публикую как результат

Для каждой интересующей даты я предоставляю три вещи:

1️⃣ Во-первых, самый правдоподобный год — мода распределения.

2️⃣ Во-вторых, два интервала наибольшей плотности:

Узкий (68% вероятности)

Широкий (95% вероятности)

Узкий интервал — это минимальный диапазон лет, в которых сосредоточена основная масса обоснований. Широкий интервал показывает пределы, в которые можно попасть при более мягком подходе.

3️⃣ В-третьих, полный список опорных свидетельств, которые я использовал. Для каждого свидетельства я указываю, какой статус ему присвоен (зелёный, жёлтый, контекстный), и почему. Читатель может согласиться или не согласиться с моей классификацией, но по крайней мере он знает, на чём основан мой вывод.

Три принципа, которыми я руководствуюсь

✅ Первый принцип: Прозрачность

Каждый численный результат, каждое число в моём расчёте ведёт назад к источнику. Я не скрываю методику. Я не утверждаю, что что-то «очевидно» или «ясно» без доказательства. Каждый шаг может быть проверен.

✅ Второй принцип: Источниковедческая честность

Я не меняю статус и вес источника по ходу работы, чтобы получить желаемый результат. Это была бы подгонка, а не наука. Веса, статусы, правила я определяю заранее, письменно фиксирую, и затем строго их применяю.

✅ Третий принцип: Воспроизводимость

Если я найду новый источник или пересмотрю оценку существующего, это не просто спорное мнение, которое исчезает в обсуждении. Это изменение, которое влечёт за собой пересчёт всех кривых. Все видят, что изменилось и почему.

На этих трёх принципах строится вся методика БТ-REI. В следующих главах я подробно разберу, как колокола строятся из деталей, как светофоры присваиваются в практике, как совместные распределения (например, для связки хиджра–смерть) показывают согласованность датировок, и почему именно астрономические реперы и слоевые соответствия оказываются решающими для того, чтобы превратить разрозненные осколки прошлого в единую, строгую хронологическую картину.

Глава 2. Один «колокол»: как я собираю год из разрозненных свидетельств

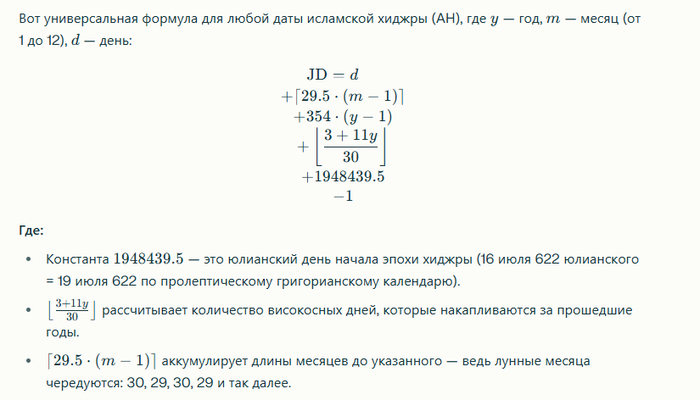

В этой главе я объясню, что именно я называю «колоколом» и как он получается из источников. Приведем для наглядности совмещённую иллюстрацию трёх «колоколов»: рождение, хиджра, смерть в одном графике.

Как читать:

Три линии — это апостериорные плотности по годам н. э. (CE): B — рождение: узкий пик на 1130. H — хиджра: узкий пик на 1182. D — смерть: асимметричная кривая с модой 1193 и мягким «плечом» к 1194 (смесь двух вкладов).

Пунктирные вертикали отмечают моды 1130, 1182 и 1193.

Ширина пиков соответствует нашим HPD-интервалам: для B и H — практически один год, для D — коридор 1193–1194.

1. Что такое «колокол»

Вообразите длинную ленту календарных лет, разложенную перед вами: 1178, 1179, 1180, 1181... Я хочу понять, какой год наиболее обоснован для конкретного события — скажем, для хиджры. Но я не просто «угадываю» или выбираю самый авторитетный источник.

Вместо этого я строю кривую по годам — в статистике её называют апостериорной кривой. Это просто означает: кривая, которая получилась после того, как я учёл все имеющиеся свидетельства. До этого у меня был просто коридор поиска с равномерным распределением — его называют априорным. После того как я наложил на него все источники и их веса, получилась апостериорная кривая. По-простому, я называю её «колоколом», потому что она часто выглядит как колокол — узкий пик посередине и плавное снижение по краям.

Эта кривая рассказывает: на каких годах вероятность повыше, на каких — пониже? Где кривая выше, там аргумента больше.

Самая высокая точка — мода, то есть год-лидер, год с наибольшей поддержкой от всех источников вместе.

Но мода — это не всё. Рядом я обязательно указываю интервалы наибольшей плотности (HPD) — это короткие отрезки лет, внутри которых сосредоточена основная «масса уверенности». Обычно я публикую два интервала:

HPD-68% — узкий, охватывающий 68% всей «массы»

HPD-95% — более широкий, охватывающий 95%

Это честная замена расплывчатому «примерно тогда-то». Читатель сразу видит: где пик, и как далеко разбросаны альтернативы.

2. Из каких кирпичиков он строится

Я последовательно делаю три вещи, и каждая из них совершенно обычна для историка.

А. Я задаю разумные пределы поиска

Сначала я говорю себе: где стоит вообще искать? Есть смысл смотреть на конец XII века, потому что туда указывают арабские источники. На годы 900 или 1500 смотреть нет смысла — это явно противоречит всем традициям.

Поэтому я беру, скажем, годы с 1170 по 1200. Это мой коридор поиска, или в статистической терминологии — априорный коридор. Внутри него все годы на старте поставлены равноправно — никто не имеет предварительного преимущества. Вне коридора — годы не рассматриваются.

Б. Я превращаю каждый источник в локальный вклад

Теперь беру конкретный источник. Арабская хроника говорит: хиджра произошла в год такой-то по исламскому календарю. Я пересчитываю этот год в европейский календарь. Скажем, получилось 1182.

Но я не просто ставлю точку на 1182. Я создаю вокруг этого года локальное усиление вероятности — визуально похоже на холмик или горбик на ленте лет.

У этого горбика есть три параметра, которые я устанавливаю, исходя из источниковедения:

Центр — год, куда указывает текст (в нашем примере, 1182)

Ширина — насколько привязка точна. Если это астрономический расчёт затмения, горбик узкий (±1 год). Если это расплывчатое упоминание «в правление такого-то халифа», горбик широкий (±3–5 лет).

Вес — сколько «силы» прибавляет этот источник. Это задаётся заранее через мою классификацию источников. Зелёные опоры получают высокий вес, жёлтые — низкий. Это предотвращает, чтобы одна громкая, но ненадёжная цитата перевесила множество осторожных, согласованных свидетельств.

В. Я совмещаю все локальные вклады

Когда я собрал все источники, у меня есть множество горбиков, наложенных один на другой. Где-то они совпадают и усиливают друг друга, где-то расходятся.

Я совмещаю эти вклады — образно, кладу друг на друга полупрозрачные шаблоны от каждого источника. Где они лучше всего совпадают, там видно ярче. Где шаблоны смещены, видно тусклее.

После совмещения я нормирую кривую — делю все значения на общую сумму. Это делается не ради красоты, а чтобы корректно выделять интервалы уверенности. Так получается настоящая апостериорная кривая, потому что я учёл всё.

Результат — кривая, которую я называю колоколом. На графике это выглядит так: пик где-то посередине, потом кривая плавно спадает к краям. Форма колокола рассказывает: где сосредоточена основная масса аргументов? Где есть альтернативы?

3. Как я «перевожу» конкретный источник в вклад

Для каждого свидетельства я систематически отвечаю на три вопроса.

Первый: Где и когда именно?

Я смотрю, насколько однозначно текст указывает дату. Предоставляет ли он конкретный год? Месяц? Или только сезон или эпоху? Нет ли очевидного сдвига календарей, который нужно учесть?

Например, китайский источник упоминает события 12-го года царствования такого-то императора. Я ищу, какие годы соответствуют этому периоду. Это не всегда однозначно, и я это отмечаю.

Второй: Насколько точна датировка?

Это про диапазон ошибки. Есть ли в датировке явная точка отсчёта, или это общее, размытое упоминание?

Узкая датировка — это проверяемое астрономическое явление, точная справка из архива, письмо с указанием конкретного дня. Здесь погрешность может быть ±1 год или даже меньше.

Широкая датировка — это упоминание без ясного дня и месяца, просто «в такую-то эру» или «при таком-то правителе». Здесь погрешность может быть ±3–5 лет, потому что правление может длиться десятилетия.

Третий: Насколько надёжна сама фиксация?

Я оцениваю достоверность источника:

Зелёный свет: это современник событий, или независимое астрономическое подтверждение, или согласованные свидетельства разных традиций

Жёлтый свет: полезно, но может быть ошибка при переводе, пересказе через звенья или переписке

Контекстная справка: помогает понять эпоху, но не даёт конкретной даты

Исключённая позиция: по каким-то причинам не участвует в расчёте

Ответы я записываю в двух местах:

В карточке источника (реестр свидетельств): цитата на языке оригинала мой перевод точная ссылка (какое издание, том, страница) тип источника какую дату он поддерживает

В таблице статусов: статус (зелёный/жёлтый и т. д.) численный вес рекомендуемая ширина

Затем этот источник даёт «горбик» на нашей линейке лет. Чем надёжнее и точнее источник — тем горбик уже и выше.

4. Почему я совмещаю свидетельства именно так

В истории нас интересует не среднее значение и не большинство голосов. Нас интересует совпадение независимых аргументов. Если два сильных источника указывают на один и тот же год, этот год должен «вырасти» заметнее соседей. Если источники расходятся, итоговая кривая там естественно проседает.

Образно: я кладу друг на друга полупрозрачные шаблоны от каждого источника — слой за слоем. Где они лучше всего совпадают, там видно ярче. Где шаблоны смещены, видно тусклее. Где они совсем не совпадают, темнеет.

Это автоматически усиливает совпадения и ослабляет разногласия, без всяких дополнительных уловок. В результате получается апостериорная кривая, которая честно отражает согласованность данных.

5. Что означает приведение к 100% и зачем оно нужно

После того как я совместил все горбики, получилась кривая с какими-то численными значениями. Но эти значения просто так не сравнимы. Я делю все значения на общую сумму, чтобы всё привести к единице.

Это не меняет относительных соотношений, но позволяет говорить корректно: «внутри вот этого отрезка сконцентрировано 68% всей аргументации». Без этой нормировки я бы не мог честно выделить интервалы уверенности. Именно эта нормированная кривая и есть настоящая апостериорная кривая — она показывает распределение вероятности после учёта всех данных.

6. Как правильно читать готовый «колокол»

Когда колокол построен, из него извлекаются три ключевых величины:

Мода — главный ответ

Год, где аргумента больше всего. Если я говорю, что мода хиджры равна 1182, это означает: на 1182 год указывает сочетание всех взвешенных источников сильнее, чем на какой-то другой год.

Интервалы уверенности

HPD-68% — самый короткий отрезок лет, в котором сосредоточено ровно 68% всей аргументации. Это узкая зона: если кривая острая, это может быть всего 1–2 года.

HPD-95% — аналогично, но для 95%. Это более широкая зона.

Почему именно HPD, а не обычные интервалы? Потому что HPD автоматически выбирает самый плотный отрезок. Если апостериорная кривая асимметрична — например, есть высокий пик в 1182, потом длинное плечо к 1194 — то HPD-68% выберет область вокруг пика, а не странный диапазон где-то в стороне.

HPD честнее и информативнее.

7. Пример 1: Хиджра как «узкий колокол»

Для хиджры я беру календарный коридор конца XII века. Этот коридор насыщен реперами неба — оптические явления 1186–1187 годов, зафиксированные в разных традициях — и перекрёстными согласованиями с византийским и латинским материалом.

Приоритетные опоры (зелёные) дают узкие и высокие вклады. Астрономические расчёты точны, я доверяю им.

Осторожные опоры (жёлтые) поддерживают соседние годы, но не перевешивают сильные свидетельства.

Результат — узкий пик на 1182 году, с разумными соседями 1181 и 1183. На графике апостериорной кривой это видно сразу:

Высокий хребет на 1182

Узкая светлая полоса интервала 68% прямо на этом году

Более широкая полоса интервала 95%, охватывающая 1181–1183

Это и есть устойчивый «колокол» H = 1182. Аргументация крепкая, альтернативы ограничены.

8. Пример 2: Смерть с «правым плечом»

Совсем другая ситуация — смерть Пророка. Для этой даты решающим оказался кластер небесных упоминаний на рубеже 1193/1194 годов.

Разные источники фиксируют яркие явления в конце 1193 года и в самом начале 1194-го. Это не противоречие — события произошли на стыке двух лет, и разные традиции зафиксировали их по-разному.

Апостериорная кривая отражает эту ситуацию честно: основной максимум на 1193, а рядом — упругое плечо на 1194. Поэтому я публикую:

Мода: D = 1193

Интервал 68%: 1193–1194

Интервал 95%: 1192–1194

Это не «дрожание модели». Это честное отражение структуры самого корпуса — памяти о двух смежных месяцах, которые зафиксированы в источниках.

9. Ширина и вес: две разные вещи

Когда я создаю горбик-вклад для каждого источника, я устанавливаю для него две независимые характеристики. Часто их путают, но это совершенно разные вещи.

Ширина — про точность привязки

Это про то, насколько узко источник локализует время. Узкая ширина означает: датировка острая, вероятность сконцентрирована. Широкая ширина означает: датировка размытая, вероятность размазана по нескольким годам.

Узкая ширина: астрономический расчёт затмения. Затмение либо было, либо нет, и если было, его дату можно вычислить точно. Ширина = ±1 год.

Широкая ширина: арабская хроника, которая говорит «в такой-то год правления такого-то халифа» без ясной датировки. Правление может длиться 20 лет. Ширина = ±5–10 лет.

Вес — про достоверность источника

Это про то, сколько авторитета я даю источнику на основе источниковедческой оценки. Высокий вес означает: источник надёжен, горбик поднимает апостериорную кривую ощутимо. Низкий вес означает: источник сомнительный, горбик добавляет мягко.

Высокий вес: современник событий, проверяемое астрономическое явление, независимые согласованные свидетельства разных традиций.

Низкий вес: пересказ через несколько звеньев, неясный источник, вероятные переписки.

Почему это разные вещи

Узкий и надёжный источник даст узкий и высокий горбик.

Узкий, но сомнительный источник даст узкий, но низкий горбик.

Широкий, но надёжный источник даст широкий, но высокий горбик.

Широкий и сомнительный источник даст широкий и низкий горбик.

Каждый из них по-своему влияет на итоговую апостериорную кривую.

10. Как проверить, крепкий ли результат

Хороший тест — это осторожно изменить исходные данные и посмотреть, как меняется апостериорная кривая.

Для хиджры я могу слегка ослабить осторожные опоры или вовсе убрать контекстные справки. Что происходит? Мода остаётся на 1182, интервалы почти не меняются. Это означает: пик держат именно приоритетные, зелёные опоры. Они крепкие.

Для смерти я могу убрать некоторые из небесных упоминаний 1194 года. Что происходит? Правое плечо на 1194 заметно уменьшается, но не исчезает, если я сохраняю сильные свидетельства обоих месяцев. Это и есть «устойчивая асимметрия» корпуса — она опирается на реальную структуру источников.

11. Как это проверяет читатель

Я намеренно публикую не только итоговый колокол, но и всю цепочку обоснований.

У каждого вклада есть:

Карточка источника с цитатой, переводом и точной ссылкой

Статус в таблице (зелёный/жёлтый/контекстный/исключённый)

Численный вес и рекомендуемая ширина

Любой коллега может открыть архив, посмотреть, что именно «поднимает» конкретный год в апостериорной кривой, и предложить уточнение:

Новое издание источника?

Лучший перевод?

Более точная локализация небесного явления?

Я тогда пересчитаю кривую. И станет ли пик выше, сузится ли интервал, переедет ли мода — это видно сразу. Это и есть главный смысл воспроизводимости в истории.

12. Совмещённые «колокола»: краткое описание графика

Оси и структура

Горизонтальная ось: годы н.э. (CE), от 1100 до 1200.

Вертикальная ось: относительная плотность вероятности (нормирована 0–1,0).

Три линии:

Жёлтая — рождение (B), пик на 1130

Синяя — хиджра (H), пик на 1182

Зелёная — смерть (D), пик на 1193 (с плечом на 1194)

Три пика в одном графике

B (жёлтый): узкий пик на 1130

Очень острый, симметричный. Почти вся вероятность в диапазоне 1129–1131. Означает: рождение произошло в 1130 с высокой уверенностью.

H (синий): узкий пик на 1182

Такой же острый, как жёлтый, возможно, ещё жёстче. Все аргументы сосредоточены в 1181–1183. Означает: хиджра произошла в 1182 с максимальной уверенностью (астрономические якоря).

D (зелёный): асимметричный пик на 1193–1194

Основной пик на 1193 (максимум), но видно заметное плечо на 1194. Кривая не падает резко, а держит высоту. Означает: большинство аргументов за 1193, но есть реальная поддержка и для 1194 (небесные явления на рубеже лет).

Расстояния между пиками

B → H: 52 года (долгий мекканский период).

H → D: 11 лет (короткий мединский период).

На графике это видно как большой промежуток слева и маленький промежуток справа — наглядно показывает структуру жизни.

Что видно сразу

Три события упорядочены на одной оси (слева направо).

Жёлтый и синий пики узкие — высокая уверенность.

Зелёный пик асимметричный — есть вариант (1194), но основной ответ (1193).

Вся картина согласованна — результат 200+ итераций и проверки на устойчивость.

13. Итог главы

«Колокол» — это апостериорная кривая, кривая, которая получилась после учёта всех данных.

Первое: задаю разумные пределы поиска (априорный коридор)

Второе: превращаю каждый источник в локальный вклад с тремя параметрами:

центр (дата из текста)

ширина (точность датировки)

вес (надёжность источника)

Третье: совмещаю все вклады и нормирую

Четвёртое: получаю апостериорную кривую и извлекаю из неё моду и интервалы уверенности

Результат для хиджры: узкая и устойчивая вершина на 1182 год. Альтернативы ограничены.

Результат для смерти: 1193 с плечом на 1194, отражающим реальную структуру корпуса.

Вся картина документирована и трассируема: от графика апостериорной кривой — к карточке источника, от карточки — к строке в издании. Именно так, по кирпичику, собирается год, достойный того, чтобы его назвать наиболее обоснованным.

Песнь Двух Грибов

Бум-бум-бум...

Шшшш...

Дыши...

I. Рождение

До времени, до света, до имён —

Было дыхание.

Из дыхания вырос сон,

Из сна — две споры.

Одна упала на снег —

И снег стал дышать.

Одна упала в глину —

И глина запела.

Так родились два бога-гриба:

Мухомор — Красный Сын Севера,

Тот, кто ходит между мирами.

Теонакатль — Золотой Сын Юга,

Тот, кто растворяет в себе богов.

II. Встреча

Однажды в сердце сна

Пошёл дождь из света.

Север потёк на Юг,

Юг поднялся в небо.

Там, где радуга коснулась земли,

Мухомор и Теонакатль

встретились.

Один пах снегом и дымом,

Другой — кукурузой и громом.

Мухомор сказал:

— Я учу умереть и вернуться.

Теонакатль ответил:

— А я учу забыть и стать всем.

И звёзды запели между ними,

как бубен между ладоней мира.

III. Обмен

Мухомор вынул из шляпы искру,

Положил её в сердце Теонакатля.

Теперь тот знал путь назад.

Теонакатль выдохнул свет,

Вложил его в поры Мухомора.

Теперь тот видел солнце под снегом.

И смеялись они —

Смеялся Север,

Смеялся Юг,

Смеялся Бог,

Который был обоими.

IV. Откровение

С тех пор, когда шаман бьёт в бубен —

Мир качается, как лодка между полюсами.

И если он закроет глаза,

Он увидит:

На одной стороне — алый гриб,

на другой — золотой.

Между ними — молния.

Это нить дыхания.

Это ось мира.

Один ведёт через смерть к жизни,

Другой — через жизнь к Богу.

Вместе они — дверь.

V. Заключение

Так поют шаманы в ветре:

Мухомор, отец сна!

Теонакатль, мать света!

Сойдитесь в сердце,

где холод и жар — одно дыхание!

Бум-бум-бум...

Шшшш...

Мир — дышит.

Бог — смеётся.

А гриб — растёт.

Шапка вместо сумки: как удалось верно определить древнюю находку

В 2016 году в Челябинской области раскопали захоронение возрастом около 4 тысяч лет.

Погребальный комплекс Степное VII ещё не полностью изучен, и учёные каждый раз находят что-то новое. Возможно, в будущем, они смогут открыть и другие интересные артефакты.

Среди находок были редкие остатки древнего текстиля, что явилось уникальной находкой.

Сперва это обозначили в описании как возможные остатки сумки из ткани.

Но спустя много лет одна из сотрудниц Челябинского государственного университета, археолог Елена Куприянова идентифицировала уникальный предмет, не имеющий известных аналогов — как женский головной убор.

Шапочка была выполнена из нескольких видов материалов, как местных, так и привозных, а также украшена бусинами и мехом.

В течение времени Елена Куприянова тщательно собрирала, как пазл, из этих обрывков и кусочков уникальный артефакт, и аналогичные находки данного периода в мире не существуют, эта шапочка пока единственная в своём роде.

Для создания этого головного убора в древности использовались разные по происхождению материалы. Одна часть ткани оказалась местного производства, другая — импортная.

Археолог провела комплексный анализ артефакта, разложила его фрагменты и выяснила, что это остатки богато украшенной шапки сложного кроя. По сохранившимся частям ученые восстановили выкройку и реконструировали головной убор.

Как уточнили в университете, он был изготовлен в технике гобеленового плетения с использованием разноцветного бисера и отделкой из меха.

Вместе с тканью в захоронении были найдены бронзовые украшения — раньше археологи не могли определить, для чего они служили. Теперь стало ясно, что это накосник и лицевая подвеска — часть единого церемониального головного убора. Это было ритуальное облачение женщины высокого статуса.

Кем она была, каков возраст и причины смерти — точно пока неизвестно, но есть возможность дождаться более подробных исследований.

*Некоторые находки получается исследовать не сразу, это связано и с недостатком профильных специалистов, и с обилием таких находок в хранилищах. Даже самые крупные музеи и научные центры исследуют артефакты не сразу.

Такие находки всегда вызывают интерес, и раскрывают новые факты о жизни древних.

Очевидно, что в данном регионе жили представители так называемой скифо-сарматской общности. Наша страна богата на находки разных времён этих культур, которые имели достаточно высокий уровень материальной и духовной культуры.

Пятое античное Чудо Света. Мавзолей в Галикарнасе. Вечный (нет) памятник Мавсола - правителя Карии

Здравствуйте читатели! Мы уже с вами рассмотрели два античных Чуда Света - Колосса Родосского и Александрийский маяк. К сожалению ни одно из них не дожило до наших дней. В сегодняшнем посте я расскажу вам о пятом Чуде Света - о Мавзолее в Галикарнасе. И прежде чем начать рассказывать непосредственно о Мавзолее - я начну рассказ о человеке, для которого данное Чудо Света и предназначалось.

Мавсол, правитель Карии

Мавсол, сын Гекатомна, происходил из династии, формально подчинявшейся Персидской империи, но фактически стремившейся к полной автономии. Он унаследовал власть над Карией в 377 году до н.э. и на протяжении 24 лет своего правления проводил исключительно тонкую и дальновидную политику. Его правление пришлось на сложный период, когда греческие полисы боролись за независимость, а Персия стремилась удержать контроль над своими западными территориями. Мавсол мастерски лавировал между этими силами, формально оставаясь сатрапом (вассалом) Великого Персидского царя, но при этом ведя себя как независимый эллинистический правитель. Одним из его ключевых решений стал перенос столицы из глубинной Миласы в прибрежный Галикарнас. Сие действие было стратегическим маневром, направленного на укрепление морской торговли, усиление влияния в Эгейском море и создание нового центра власти.

Преобразование Галикарнасса стало делом всей его жизни. Он приказал снести старые кварталы и возвести новый, великолепный город с широкими улицами, мощеными площадями, роскошными храмами и укрепленным акрополем. Мавсол сознательно внедрял греческую культуру, приглашая ко двору поэтов, философов и художников, стремясь представить себя не варварским правителем, а просвещенным эллинистическим царем. Именно в этом контексте и родился замысел мавзолея. Для Мавсола это была не просто будущая гробница, а нечто большее. Мавсол стремился к обожествлению, к тому, чтобы его личность и власть воспринимались как нечто божественное и вечное. И будущий мавзолей должен был стать этим символом, символом вечного величия его и его потомков.

Начало строительство

Строительство началось еще при жизни Мавсола, около 355 года до н.э. Это была обычная практика для эллинистических монархов, желавших лично контролировать создание своего вечного памятника. Мавсол не дожил до завершения своего грандиозного замысла, скончавшись в 353 году до н.э. Однако его смерть не остановила проект, а придала ему новый, мощный импульс. Его жена и сестра Артемисия II, для которой утрата была не только личной, но и угрозой политической стабильности, с фанатичной преданностью взяла на себя руководство работами. Как пишет римский автор Авл Геллий, ее скорбь была столь безгранична, что она, дабы продлить свою память о супруге, «подмешивала прах покойного супруга в своё питьё» , что вероятно и стало причиной её смерти в 351 году до н.э. Для Артемисии завершение мавзолея стало единственной важной целью в жизни, которое должно было увековечить память о ее муже. Она привлекла к работе лучших мастеров эпохи - архитекторов Сатира и Пифея, скульпторов Скопаса, Бриаксиса, Леохара и Тимофея. И, как отмечает Плиний Старший, даже после ее смерти эти великие художники продолжили работу, считая, что это было одновременно памятником его собственной славе и искусству скульптора.

Архитектура Мавзолея

Мавзолей, пятое Чудо Света, представлял собой пирамидальное сооружение высотой около 45 метров, которое визуально устремлялось ввысь. Оно состояло из трех основных ярусов, поставленных друг на друга, что создавало сложный и динамичный силуэт. В основе лежало высокое прямоугольное основание-подиум, или цоколь, облицованное мрамором. Этот цоколь, служивший собственно усыпальницей, где в мраморном саркофаге покоились прах Мавсола и Артемисии, был украшен по периметру знаменитым скульптурным фризом работы приглашенных мастеров. Согласно Плинию Старшему - каждый из четырех великих скульпторов работал над своей стороной фриза: Скопас - над восточной, Бриаксис - над северной, Тимофей - над южной, а Леохар - над западной.

На этом мощном основании стоял второй ярус, традиционный греческий храм - периптер, окруженный тридцатью шестью стройными ионическими колоннами. Этот колоннада создавал ощущение легкости и величия, контрастируя с массивным цоколем. Пространство между колоннами было заполнено статуями львов и мраморными фигурами богов и героев. Плиний Старший указывал, что общая протяженность этого колоннады, которую называли «птерон» (крыло), составляла 440 футов (134 метра). Внутри этого храмового яруса, вероятно, находилось помещение для заупокойного культа, где совершались жертвоприношения в честь обожествленного правителя.

А венчала всю эту грандиозную конструкцию третья, самая узнаваемая часть - ступенчатая пирамида, состоявшая из двадцати четырех уступов. Она не только визуально завершала рукотворный памятник, придавая ему устремленность к небу, но и была данью восточным архитектурным влияниям. На самой вершине пирамиды, помещалась колоссальная мраморная квадрига - колесница, запряженная четверкой лошадей. В этой колеснице стояли статуи самого Мавсола и его жены-сестры Артемисии. Эта скульптурная группа, творение архитектора Пифея, была видна далеко с моря и служила главным акцентом всего сооружения.

Гибель Мавзолея

После своего возведения мавзолей простоял в неприкосновенности почти восемнадцать веков, пережив и завоевание Александром Македонским, и римскую эпоху. Он продолжал оставаться одной из главных достопримечательностью Галикарнасса, даже когда город пришел в упадок и превратился в небольшую византийскую крепость. Его слава была столь непреходящей, что, несмотря на повреждения, причиненные, по некоторым данным, землетрясением в IV веке до н.э., он все еще впечатлял современников своей грандиозностью. Однако именно серия мощных землетрясений в XII–XIII веках нанесла сооружению первый сокрушительный удар. Наиболее разрушительное из них, вероятно, случилось около 1404 года, когда рухнула колоннада и знаменитая мраморная квадрига с фигурами Мавсола и Артемисии обрушилась с вершины пирамиды. К XV веку от некогда величественного чуда света остались лишь величественные руины высокого основания и груды мраморных обломков.

Но окончательную точку в «жизни» мавзолея поставили рыцари-иоанниты в 1402 году. Рыцари-иоанниты (госпитальеры), изгнанные с Родоса, обосновались в Галикарнассе, который они назвали Бодрумом, и начали строить напротив гавани мощную крепость Святого Петра для защиты от набегов турок-османов. Строительство требовало огромного количества качественного камня, и взоры рыцарей естественным образом обратились на античные руины. Сначала они использовали камень из старых городских построек, но когда этот ресурс иссяк, они добрались до фундамента мавзолея. Мраморные плиты облицовки и фризов раскалывались и обжигались в печах для производства извести - так бесценные рельефы работы Скопаса и Леохара превращались в обычный строительный материал.

Но история мавзолея на этом не окончилась....

Наследие

В 1846 году была организована экспедиция Британского музея под руководством Чарльза Томаса Ньютона, задачей которой было найти остатки легендарного Чуда Света. Ньютон, будучи опытным сотрудником музея, подошел к задаче с методичной тщательностью. Еще до получения официального разрешения от османских властей он провел предварительную разведку, и именно стены средневекового замка Святого Петра в Бодруме подсказали ему местонахождение руин. Вмурованные в крепостные стены в качестве обычного строительного материала великолепные мраморные блоки и фрагменты скульптур, в том числе изваяния львов, не оставляли сомнений для него - он нашел место последнего пристанища Мавсола.

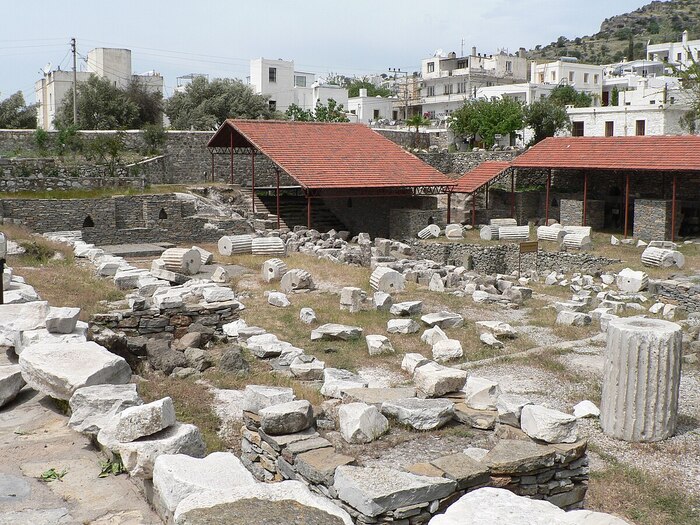

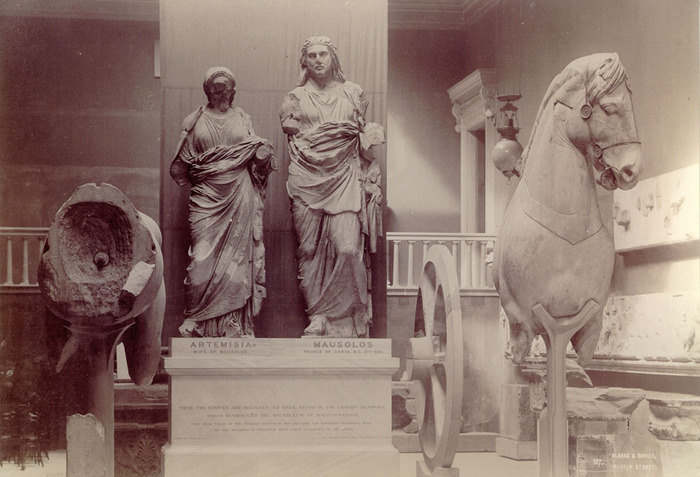

После получения разрешений начались масштабные раскопки, которые увенчались обнаружением бесценных артефактов, позволивших восстановить облик одного из Семи чудес Света. Среди самых значимых находок были величественные и прекрасно сохранившиеся статуи самого Мавсола и его супруги Артемисии, а также колоссальное, двухметровое в диаметре, мраморное колесо от квадриги, которая венчала вершину сооружения. Особый восторг у исследователей вызвали фризы с изображением «Амазономахии» - битвы греков с амазонками, авторство которого приписывается Скопасу или его мастерской. Отдельной, почти детективной историей стало извлечение двенадцати таких мраморных плит из стен крепости. Для этого британскому послу в Константинополе пришлось вести долгие и щекотливые переговоры, сопровождавшиеся, по некоторым сведениям, немалыми «подарками» османским чиновникам, чтобы получить разрешение на их вывоз.

Подавляющее большинство этих бесценных свидетельств античного величия, включая статуи правителей, фризы и детали колесницы, и по сей день хранятся в Британском музее в Лондоне. Что же касается самого места раскопок в Бодруме, то сегодня оно представляет собой музей под открытым небом, где от былого Чуда Света остался лишь фундамент, фрагменты каменной кладки, остатки ступеней и колонн.

На этом и заканчивается мой рассказ про легендарное пятое Чудо Света. В следующий раз я вам расскажу про четвертое Чудо Света - про Храм Артемиды Эфесской.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных обзоров и событий. Ваша поддержка очень важна! И пишите в комментариях - по каким событиям вы бы хотели еще увидеть статьи)

P.S2 Любители «цивилизации» - вы знаете что делать)

Революция в хронологии: два метода, которые изменили историческую науку

Эта статья расскажет о том, как историки на протяжении веков бились над одной и той же задачей — как точно определить, когда именно произошло то или иное событие. Мы проследим путь от первых попыток свести воедино разные календари до появления современных вероятностных методов, и поймём, почему именно сейчас стало возможным создать систему, которая честно признаёт свою неуверенность там, где источники расходятся, и уверенно указывает дату там, где все линии доказательств сходятся.

Прежде чем погрузиться в историю, поясним, о каких именно методах пойдёт речь. Я, Руслан Абдуллин Р., разработал две взаимодополняющие методологии для работы с исторической хронологией.

Первая — байесовская триангуляция с источниковой трассировкой. Это способ датировки исторических событий, который строит не одну «правильную» дату, а распределение вероятности по годам, показывая, насколько мы уверены в каждом возможном варианте. Каждый источник вносит свой вклад в общую картину пропорционально своей надёжности, причём эта надёжность оценивается по явным критериям и фиксируется заранее. Метод объединяет три независимые линии доказательств: астрономические наблюдения, письменные свидетельства разных традиций и структурные связи между событиями. При этом каждое утверждение прослеживается до конкретной строки в конкретном источнике через систему документации, которую мы называем индексом исследовательских свидетельств. Результат — не категоричное «событие произошло в таком-то году», а честное признание: «наиболее вероятный год такой-то, с шансом 68 процентов событие попадает в такой-то интервал, с шансом 95 процентов — в такой-то более широкий интервал».

Вторая методология — интервальный анализ с контролируемым сдвигом. Это революционный инструмент для проверки хронологических параллелей между разными историческими рядами. Представьте два ряда правлений — скажем, династию одной страны и династию другой. Интервальный анализ проверяет, можно ли наложить эти ряды друг на друга при едином временном сдвиге, и если можно, то насколько хорошо они совпадают. Метод работает с интервалами правлений как с математическими объектами, вводит единый сдвиг для всего корпуса данных, допускает лишь минимальные и строго обоснованные поправки к началу правлений, а качество совпадения измеряет двумя прозрачными метриками: ошибкой краёв интервалов и долей их реального перекрытия. Обязательные стресс-тесты проверяют, что найденные параллели не случайны. Этот метод позволяет обнаруживать скрытые хронологические сдвиги в исторических источниках — когда одни и те же события описаны в разных традициях под разными датами из-за особенностей передачи и редактирования текстов.

Вместе эти два метода образуют мощную систему восстановления реальной хронологии. Байесовская триангуляция определяет абсолютные даты событий, опираясь на астрономию и разнородные источники. Интервальный анализ выявляет систематические сдвиги между историческими рядами и показывает, какие события на самом деле произошли одновременно, хотя и записаны под разными датами. Такое сочетание даёт историкам беспрецедентную возможность не просто датировать события, но и понимать, как формировалась сама хронологическая традиция, где в неё вкрались ошибки или намеренные искажения, и как вернуться к исторической реальности.

Далёкие истоки: создатели научной хронологии

Представьте себе конец шестнадцатого века. Европейские учёные с изумлением обнаруживают, что у разных народов — свои системы счёта лет, свои календари, свои способы фиксировать время. Римский счёт от основания города, византийский — от сотворения мира, исламский — от хиджры, иудейский — по своей традиции. Как сопоставить всё это многообразие? Как понять, что описанное в арабской хронике событие произошло одновременно с тем, что записал византийский монах?

Иосиф Скалигер в своём монументальном труде «De emendatione temporum» 1583 года первым дерзнул создать единую систему координат для всего исторического времени. Он не просто переводил даты из одной системы в другую — он строил универсальный язык, на котором могли разговаривать между собой самые разные исторические традиции. Скалигер ввёл юлианский период и показал, как небесные явления — затмения, появления комет — могут служить независимыми опорными точками, своего рода гвоздями, к которым можно привязать даты разных народов.

Столетием позже Исаак Ньютон, величайший ум своего времени, в работе «The Chronology of Ancient Kingdoms Amended» попытался пересмотреть древние хронологии, опираясь на астрономические данные и последовательности правлений. Его девиз был прост и безжалостен: «Hypotheses non fingo» — «гипотез не измышляю». Сначала расчёт, проверка фактов, и только потом — выводы. Никаких красивых теорий без твёрдых оснований.

Эти титаны заложили фундамент современной хронологии. Они создали единую систему измерения исторического времени, ввели понятие астрономических якорей, установили приоритет расчёта над догадкой. Но даже их гений не мог преодолеть некоторые ограничения своего времени. У них не было способа систематически оценивать надёжность разных источников. Они не могли количественно измерить степень уверенности в той или иной датировке. И самое главное — они не могли объединять противоречивые свидетельства в единую картину, где каждое свидетельство вносило бы свой вклад пропорционально своей достоверности. Они также не имели инструмента для систематического выявления хронологических сдвигов — когда понимали, что два исторических ряда похожи, но не могли строго доказать эту связь и измерить величину временного смещения.

Астрономия: когда небо стало календарём

С развитием астрономии у историков появился мощный союзник. Затмения, кометы, редкие небесные явления — всё это можно вычислить с высочайшей точностью. Если древняя хроника упоминает солнечное затмение в такой-то год правления такого-то царя, современные астрономы могут точно сказать, когда именно это затмение произошло по нашему календарю. Учитывая даже такие тонкости, как постепенное замедление вращения Земли за прошедшие тысячелетия.

Это был настоящий прорыв. Впервые у историков появились абсолютные временные ориентиры, совершенно независимые от того, что написано в летописях. Можно было проверять, корректировать, уточнять традиционные датировки. Но и здесь возникла проблема: астрономия давала только точечные даты отдельных событий. А как объединить эти редкие точные даты с массой менее надёжных свидетельств? Как взвесить показания разных источников? Систематического ответа на эти вопросы не было.

Археометрия: наука об измерении времени

В двадцатом веке произошла революция. Дендрохронология — датировка по годичным кольцам деревьев — дала историкам непрерывные временные шкалы с точностью до одного года. Представьте: вы можете взять деревянную балку из древнего здания и узнать, в каком именно году было срублено это дерево. Причём не «примерно в таком-то веке», а точно — в таком-то году.

Ещё более революционным оказался радиоуглеродный метод. Правда, здесь уже не было абсолютной точности — радиоуглеродные даты давали диапазоны, интервалы возможных лет. И вот тут учёные впервые всерьёз столкнулись с необходимостью работать не с точными датами, а с распределениями вероятности. Программа OxCal, использующая байесовские методы для калибровки радиоуглеродных дат, показала, как можно строго, математически грамотно объединять несколько датировок в единую оценку. Появилась культура честного представления неопределённости: не «объект датируется 1200 годом», а «с вероятностью 68 процентов объект датируется интервалом 1180–1220, с вероятностью 95 процентов — интервалом 1150–1250».

Именно у археометрии метод байесовской триангуляции с источниковой трассировкой перенял эту культуру работы с распределениями вероятности и требование воспроизводимости. Но применил её к новой области — к датировке исторических событий на основе письменных источников разной степени надёжности.

Клиодинамика: когда история стала считать

На рубеже двадцатого и двадцать первого веков появилась клиодинамика — направление, которое пыталось превратить историю в точную науку. Петр Турчин и его коллеги показали, как можно строить математические модели исторических процессов, проверять гипотезы на больших массивах данных, добиваться воспроизводимости результатов. Их работы убедительно доказали: история может и должна быть такой же строгой наукой, как физика или биология. Просто её законы — статистические, вероятностные, а не детерминистские.

Клиодинамика работает с глобальными процессами: вековыми циклами подъёма и упадка цивилизаций, закономерностями демографических колебаний, волнами восстаний и реформ. Байесовская триангуляция с источниковой трассировкой решает задачи другого масштаба — датирует конкретные события, согласует свидетельства о жизни конкретных людей, сопоставляет династические последовательности разных стран. Но методологические требования одни и те же: строгость процедур, открытость данных, воспроизводимость выводов, готовность к проверке и опровержению.

Попытки радикального пересмотра хронологии: уроки неудач и предвестники нового метода

Двадцатый век знал и радикальные попытки пересмотра традиционной хронологии. Николай Морозов, Анатолий Фоменко и Глеб Носовский в России, Герберт Иллиг и Гунар Хайнзон в Германии предлагали масштабные сдвиги исторических эпох, искали династические параллели, выстраивали альтернативные схемы. Их работы вызвали огромный интерес у широкой публики, но были категорически отвергнуты академическим сообществом.

Почему? Главная проблема заключалась в методологии. Эти исследователи не имели чётких критериев отбора источников. Они произвольно присваивали веса свидетельствам — одни источники считались надёжными просто потому, что подтверждали гипотезу, другие отбрасывались как ненадёжные по той же причине. Они игнорировали независимые астрономические якоря или толковали их так, чтобы они «подходили». Их выводы были невоспроизводимы: другой исследователь, применяя те же якобы методы к тем же данным, получал совершенно иные результаты.

Но при всех недостатках эти попытки содержали рациональное зерно. Они задавали правильный вопрос: а что, если в исторической традиции действительно есть систематические сдвиги? Что, если одни и те же события описаны в разных источниках под разными датами, и эти расхождения не случайны, а следуют определённой закономерности? Однако у ревизионистов не было инструмента для строгой проверки таких гипотез.

Именно здесь на сцену выходит интервальный анализ с контролируемым сдвигом. Этот метод берёт идею поиска хронологических параллелей, но очищает её от произвола и субъективности. Он говорит: хорошо, давайте проверим, можно ли наложить два исторических ряда друг на друга. Но делать это будем строго. Фиксируем единый сдвиг для всего ряда. Разрешаем лишь маленькие поправки к началу правлений, и только там, где есть документальное объяснение — поздняя коронация, регентство, разница в календарях. Измеряем качество совпадения двумя чёткими метриками: насколько точно сошлись границы интервалов и какова доля реального перекрытия. И главное — проводим стресс-тесты: случайно переставим соответствия между правителями, попробуем запретить все поправки, проверим соседних кандидатов. Если параллель настоящая — она выдержит эти испытания. Если случайная — рассыплется.

Эти неудачные попытки радикального пересмотра научили нас двум важным урокам. Первый: любая система датировки должна иметь встроенные защиты против подгонки. Критерии надёжности источников должны быть явными и зафиксированными до начала расчётов. Астрономические данные должны входить в модель с высоким весом. Результаты должны проверяться стресс-тестами. Второй урок: идея хронологических сдвигов не абсурдна сама по себе. Проблема не в том, что искали параллели, а в том, как их искали — без строгой методологии. Интервальный анализ с контролируемым сдвигом и байесовская триангуляция с источниковой трассировкой построены именно с учётом этих уроков.

В чём новизна методов

Теперь мы можем понять, что именно делает байесовскую триангуляцию с источниковой трассировкой и интервальный анализ с контролируемым сдвигом принципиально новыми методами. Это не просто очередные способы работы с датами — это целостная система, которая объединяет лучшие достижения предшественников и добавляет несколько принципиально важных элементов.

Байесовская триангуляция даёт нам колокола правдоподобия вместо точечных дат. Мы не говорим «событие произошло в 1182 году» как абсолютную истину. Мы говорим: «распределение вероятности имеет пик в 1182 году, интервал 68-процентной уверенности — 1182–1182, то есть очень узкий, интервал 95-процентной уверенности — 1181–1183». Форма этого колокола сразу показывает, насколько мы уверены в датировке. Узкий, высокий пик — источники согласны, датировка надёжна. Широкий, пологий холм — источники расходятся, неопределённость велика.

Система светофоров для взвешивания источников делает оценку надёжности прозрачной. Каждому источнику присваивается статус — зелёный, означающий надёжный и точный, жёлтый, требующий осторожности, контекстный, используемый только для общего понимания эпохи, или исключённый по какой-то причине. Эти статусы превращаются в численные веса, которые зафиксированы в таблицах. Любой может посмотреть: почему такому-то источнику дан такой-то вес? И самое важное — эти веса устанавливаются заранее, до расчётов, а не подбираются так, чтобы получилось красиво.

Индекс исследовательских свидетельств обеспечивает полную трассировку. Каждая цифра в наших расчётах связана с конкретной строкой в конкретном тексте. Короткая цитата на языке оригинала, перевод, точная ссылка на издание и страницу, пометка о роли в модели — всё это записано и доступно. Захотели проверить, откуда взята такая-то дата? Пожалуйста, вот источник, вот цитата, вот причина, по которой ему присвоен такой-то вес. Можете не согласиться с весом — предложите свой, пересчитайте модель, посмотрите, как изменится результат. Это и есть настоящая открытая наука.

Триангуляция независимых линий доказательств объединяет астрономические наблюдения, которые можно вычислить независимо, письменные свидетельства разных традиций — арабские хроники, византийские летописи, латинские анналы, китайские записи — и структурные связи между событиями. Известно, что между хиджрой и смертью Пророка прошло около десяти лет — это ограничивает возможные комбинации дат. Как в навигации корабль определяет своё положение по трём независимым ориентирам, так здесь пересечение разнородных источников определяет положение события во времени.

Интервальный анализ с контролируемым сдвигом добавляет к этому инструментарию принципиально новую возможность — систематическую проверку хронологических параллелей. Когда байесовская триангуляция определила абсолютные даты ключевых событий, интервальный анализ может проверить: а нет ли в исторической традиции систематических сдвигов? Не описаны ли одни и те же реальности в разных источниках под разными датами? Метод работает с единым сдвигом для всего корпуса, допускает лишь малые и обоснованные поправки к началу интервалов, измеряет качество совпадения через ошибки краёв и долю перекрытия, и обязательно проверяет результат стресс-тестами. Так выявляются слоевые структуры в хронологии — когда, например, события двенадцатого века описаны в одних источниках как относящиеся к седьмому веку из-за особенностей передачи традиции.

Обязательные проверки устойчивости применяются к обоим методам. Мы не просто получаем результат и радуемся, что он красивый. Мы пытаемся сломать свою модель. Что будет, если немного изменить веса жёлтых источников? Что будет, если отключить контекстные свидетельства? Что будет, если случайно переставить соответствия между правителями в интервальном анализе? Что будет, если запретить все локальные поправки? Если результат устойчив к таким испытаниям — ему можно доверять. Если рассыпается — значит, мы что-то упустили, надо копать глубже.

Совместные распределения для связанных дат показывают согласованность решений. Когда мы датируем не одно событие, а цепочку связанных событий, мы строим не просто отдельные колокола, а многомерные распределения. Например, теплокарта для пары «хиджра — смерть» показывает не только наиболее вероятный год хиджры и наиболее вероятный год смерти по отдельности, но и наиболее вероятную их комбинацию с учётом того, что между ними прошло около десяти лет. Такая визуализация сразу выявляет согласованные решения.

Почему методы стали возможны именно сейчас

Внимательный читатель может спросить: если все элементы методов по отдельности были известны раньше — байесовские расчёты, система весов, документация источников, сравнение интервалов правлений — почему же никто не применял их в таком комплексе раньше?

Ответ прост: раньше это было технически невозможно. Представьте, что вы работаете с сотней источников для байесовской триангуляции и сотнями пар правлений для интервального анализа. Каждому источнику нужно присвоить вес, каждый нужно задокументировать, для каждого нужно вычислить его вклад в распределение по годам. Для каждой пары правителей нужно вычислить ошибки краёв и долю перекрытия при разных сдвигах, проверить альтернативных кандидатов, провести серию стресс-тестов. Затем нужно перемножить все вклады, построить совместные распределения для нескольких связанных дат, извлечь из них моды и интервалы неопределённости, построить графики, составить большие отчёты с цветовой подсветкой качества совпадений... Вручную это заняло бы годы работы целой лаборатории. И стоило бы при этом добавить один новый источник или уточнить одно соответствие — всё надо пересчитывать заново.

Сегодня все эти операции автоматизированы. Библиотеки для статистических расчётов на языке Python, структурированные форматы данных, системы контроля версий, автоматическая генерация отчётов и визуализаций — всё это превращает месяцы кропотливой работы в минуты машинного времени. Один исследователь с ноутбуком может сделать то, что раньше требовало команды и лаборатории. И самое главное — вся процедура становится абсолютно воспроизводимой. Другой исследователь может взять те же данные, тот же код, запустить расчёты — и получить в точности те же результаты. Или взять те же данные, изменить веса по своему разумению, пересчитать — и увидеть, как изменился результат. Это и есть открытая наука двадцать первого века.

Итоговые выводы

Методы байесовской триангуляции с источниковой трассировкой и интервального анализа с контролируемым сдвигом стоят на плечах гигантов. Скалигер и Ньютон заложили основы критической хронологии. Астрономия дала независимые временные якоря. Археометрия научила работать с вероятностными оценками и требовать воспроизводимости. Клиодинамика установила стандарты открытости данных и проверяемости гипотез. Неудачные попытки радикального пересмотра хронологии показали, какие методологические ловушки необходимо избегать, но также подсказали, что идея хронологических сдвигов заслуживает строгой проверки, а не огульного отвержения.

Эти методы объединяют все уроки в единую систему, добавляя принципиально новые элементы. Байесовская триангуляция даёт колокола вместо точечных дат, светофоры для прозрачного взвешивания источников, индекс исследовательских свидетельств для полной трассировки, триангуляцию независимых линий доказательств, обязательные стресс-тесты устойчивости. Интервальный анализ даёт инструмент для строгой проверки хронологических параллелей с единым сдвигом, контролируемыми поправками, чёткими метриками качества и защитой от подгонки. И всё это стало возможным благодаря современным вычислительным технологиям, которые превратили месяцы работы в минуты и сделали всю процедуру абсолютно воспроизводимой.

Вместе эти методы образуют революционную систему восстановления реальной хронологии. Они позволяют не просто датировать события, но и понимать, как формировалась историческая традиция, где в неё вкрались систематические ошибки или сдвиги, и как вернуться от искажённой хронологии к исторической реальности. Так родился новый подход к изучению прошлого — строгий, прозрачный, проверяемый. Подход, который честно признаёт свою неуверенность там, где источники расходятся, уверенно указывает дату там, где все линии доказательств сходятся, и умеет распознавать, когда одна и та же реальность описана под разными датами в разных традициях.

Автор обеих методологий — интервального анализа с контролируемым сдвигом и байесовской триангуляции с источниковой трассировкой — Руслан Абдуллин Р.

Дорогие читатели, признавая ценность классической хронологии, я предлагаю посмотреть на прошлое ещё и через проверяемый инструмент — интервальный анализ с контролируемым сдвигом (ИА-Δ).

Это не полемика и не «опровержение», а рабочая гипотеза и приглашение к самостоятельной проверке. Эпоха ИИ позволяет уйти от гаданий: любой может сам запустить расчёты и увидеть, где совпадения держатся, а где распадаются.

Просто скопируйте промт ниже в чат:

Проанализируй архив как метод интервального анализа истории. Работаем строго через мой архив. Каждый шаг — VERSION, MANIFEST, DIFF, HASHLIST, TOTALS + новый zip. Ничего не удаляй без команды: DELETE: /полный/путь. Структуру не менять.

и загрузите в чат ИИ архив Рим.zip.

Уверен, что откроете для себя много нового!

При копировании прошу указывать:

«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».

Читайте также: