Письменная традиция о «ранних» готах держится на двух прежде всего корпусах: позднеантичном латинском (Аммиан Марцеллин, Иордан) и средневековой монастырской компиляции, в которой одни и те же мотивы переносятся в разное «древнее» время. Классическая формулировка происхождения готов у Иордана звучит так:

Эта фраза (Getica, пролог) задаёт рамку «исхода» из Готии (южная Швеция), но сама по себе не решает главной трудности: хронология у Иордана и его предшественников не линейна, имена и сюжеты «плавают» между III–V вв. и более поздними эпохами. Отсюда и знаменитое рассогласование в датах у современных исследователей.

Второй краеугольный текст — сообщениe Аммиана о Германарихе, «царе готов», который «широко владел властью над многими племенами» и пал во время гуннского давления. Мы далее опираемся на этот мотив как на эталонный образ «последнего языческого царя до катастрофы» (Amm. Marc. Res gestae 31.3). Формула Аммиана о широком владычестве Германариха (лат. late regnans multarum gentium…) — ключ к биографическому профилю фигуры, с которой мы затем сверяем венгерские параллели (см. ниже).

Для «нижнего» (точно датируемого) якоря мы используем уже эпоху нормативной канцелярии Запада: буллу реформ In nomine Domini (1059), задавшую новый порядок выборов папы (и в целом — уровень хронологической точности, недостижимый для античных хроник). Она начинается постановлением о роли кардиналов-епископов — этот документ служит примером того, как позднесредневековые даты фиксируются без «раздвижек», в отличие от плавающих античных нарративов.

Метод (в двух словах)

Чтобы сопоставить «легендарный» слой и реальные, надёжно датированные блоки Центральной Европы X–XI вв., мы пользуемся дельтами — постоянными сдвигами, которыми монастырские редакторы, по нашей реконструкции, «вклеивали» живые события в более древний античный контур. Для готского/венгерского материала работают два основных ножа:

Δ ≈ +560 лет — когда «гуннско-готский» сюжет на бумаге проецирует события венгерского круга X–XI вв. (Альмош—Иштван).

Δ ≈ +608…610 лет — «византийский» корректор, который выравнивает позднеантичные имена (Константин, Ариарих, Видигойя) к реальным событиям середины X в. (эпоха Константина VII).

Практический смысл простой: мы не размножаем персонажей (в духе «Ариарих I/II», «Видигойя I/II»), а переводим требуемые эпизоды из условной «UC-хронологии» в живую «SC-шкалу» с учётом дельты. Так, формула 332 UC + ≈610 = 942 SC переносит договор Ариариха «с Константином» в годы фактического единовластия Константина VII Багрянородного (945), где и обнаруживается реальное политическое содержание события.

Почему это важно для читателя этой хронологии

Проблема «плавающих» дат. Уже Иордан признаёт, что опирается на более ранний труд Кассиодора и устные памяти о «старине» — потому одно и то же имя (Ариарих, Видигойя) может «всплывать» в разных десятилетиях. Мы устраняем противоречие не через «удвоение» лиц, а через перевод дат по дельте.

Согласование с реальной политической историей X–XI вв. В Венгрии и соседней зоне рубеж 955 г. (Лехфельд) — именно тот «удар извне», который в Аммиановом образе разрушает «языческую державу Германариха». Здесь и встаёт «живой» дубль: Такшонь как биографический аналог Германариха, а Геза — как пара Витимиру/Валамеру (посткатастрофическая стабилизация).

Проверяемость. В позднесредневековых папских и императорских актах (середина XI в. и позже) датировка жёсткая; это позволяет калибровать «нож» и не свалиться в произвол. Мы сознательно выводим читателя из «тумана античности» к эпохе, где документы дают точные дни и месяцы, а затем аккуратно прокладываем маршрут обратно — уже с понятной шкалой пересчёта.

Далее, в самой хронологии рядом с каждым узлом мы кратко напоминаем:

какую дельту мы применяем;

кто служит биографическим двойником в венгерском ряду;

почему этот узел смыкается с содержанием Иордана/Аммиана (например, мотив «пересечения с сарматами» у Vidigoia, vir fortissimus — у Иордана, «убит хитростью сарматов», что в нашем пересчёте попадает в окно 940–945 SC и сцепляется с реальными дунайскими кризисами X века). В итоге читатель получает не перечень «древностей», а последовательный исторический коридор, где легенда и документ соотнесены через явный и объяснимый механизм сдвигов — без искусственных «двойников» и с опорой на проверяемые цитаты из хроник.

Ниже — краткий список правителей готов с учётом нашего общего правила: для двух первых слоёв (ранне-балтийский и тисско-дунайский старт) точные даты жизни не реконструируются; мы фиксируем лишь окна событий. Там, где это уместно, указаны рабочие «ножи» (сдвиги): Δ_HUN ≈ +560, Δ_BYZ ≈ +610, Δ_ITA ≈ +630 и отмечены «двойники».

1. Правители готов

Бериг — окно событий: VIII в. SC (ориентир 710–740 SC).

Предводитель исхода к Балтике. Двойники: нет. (Без личных дат.)

Филимер — окно событий: VIII в. SC (ориентир 760–790 SC).

Этап «к Висле», консолидация союза. Двойники: нет. (Без личных дат.)

Лакуна — кон. VIII – сер. IX в. SC (≈ 790–860 SC).

Именованный правитель не зафиксирован.

Острогота — окно событий: кон. VIII – нач. IX в. SC (ориентир ок. 860–880 SC).

Ранний дунайский вождь традиции. Двойники: нет. (Без личных дат.)

Геберих — 894–897 SC (проецируется с UC 334–337 при Δ_HUN ≈ +560).

Краткий «царский» узел восточной Паннонии; контекст раннего рывка арпадов. Двойник: ранняя паннонская фаза Арпада (по ситуации, не по имени).

Лакуна — 897–940 SC.

Именованный правитель не прослеживается.

Ариарих — 940–945 SC (UC 332 при Δ_BYZ ≈ +610).

Дипломатический узел («договорной» эпизод). Двойники: нет.

Видигойя — 940–945 SC (UC 332 при Δ_BYZ ≈ +610).

Воевода; гибель в той же связке событий. Двойники: нет.

Аорик — 955–960 SC (UC 347/348 при Δ_BYZ ≈ +608).

Узел религиозного давления/конфликта. Двойники: нет.

«Германарихов» образ поздней редакции — середина 950-х SC (сводный перенос корпуса 370–376 UC).

Системный финал языческой модели перед внешним ударом. Двойник: князь Такшонь (955–972 SC).

Пост-германариховская коллегия — Витимир(ис) → Валамер, Теодемир, Видимир, окно: 972–995 SC.

Фаза стабилизации и перестройки. Двойник: князь Геза (972–997 SC).

Лакуна — ок. 1000–1100 SC.

«Готское» имя уходит из прямой политической реальности Центральной Европы.

Теодорих Амал («Теодорих Великий») — окно: ≈ 1123–1156 SC (перенос остготского цикла на норманнско-швабский пласт при Δ_ITA ≈ +630).

Двойник: Рожер II Сицилийский (король 1130–1154).

Аталарих (Аталарик) — ≈ 1156–1164 SC (Δ_ITA ≈ +630).

Регентская/миноритарная фаза. Двойник: Вильгельм I «Злой» (1154–1166).

Теодахад — ≈ 1164–1166 SC (Δ_ITA ≈ +630).

Кризис династии, элитные смуты. Двойники: баронские мятежи при Вильгельме I.

Витигис — ≈ 1166–1170 SC (Δ_ITA ≈ +630).

Фаза давления «восточного» противника (аналог византийского наступления Комнинов). Двойники: войны с проектом Мануила I.

Тотила — ≈ 1171–1182 SC (Δ_ITA ≈ +630).

Кульминация «остготской» силы в Италии. Двойники: пик норманнских побед над коалициями (1156–1161 → 1170-е).

Тейя (Тея) — ≈ 1182–1183 SC (Δ_ITA ≈ +630).

Финальный обвал италийского «остготского» проекта. Двойники: потеря материковых опор норманнами.

Лакуна после ≈ 1183 SC.

«Готская» линия растворяется в иных династических и этнополитических традициях.

Ниже приведена компактная таблица соответствий («двойников») для ключевых готских правителей по нашей реконструкции. Указаны ориентировочные окна в «живой» шкале SC, реальный двойник/соответствие и применённый сдвиг (Δ).

Таблица соответствий для ключевых готских правителей

Соответствия для ключевых готских правителей:

Геберих — окно в SC: 894–897;

двойник/соответствие: ранняя паннонская фаза Арпада (Альмош/Арпад, переход к Паннонии), 895–907 SC;

сдвиг: Δ_HUN ≈ +560 (UC 334–337 → SC 894–897).

«Германарихов» образ — окно в SC: середина 950-х;

двойник: Такшонь, 955–972 SC;

сдвиг: комбинированный перенос корпуса 370–376 UC, эффективный Δ ≈ +576.

Пост-Германарих: Витимир → Валамер/Теодемир/Видимир — окно в SC: 972–995;

двойник: Геза, 972–997 SC;

сдвиг: в общей рамке Δ_HUN ≈ +560 (мотив «стабилизации после катастрофы»).

Теодорих Амал («Великий») — окно в SC: ≈1123–1156;

двойник: Рожер II Сицилийский, 1130–1154 SC;

сдвиг: Δ_ITA ≈ +630 (остготский цикл ↔ норманно-швабский).

Аталарих — окно в SC: ≈1156–1164;

двойник: Вильгельм I «Злой», 1154–1166 SC (миноритарная/кризисная фаза);

сдвиг: Δ_ITA ≈ +630.

Теодахад — окно в SC: ≈1164–1166;

двойник: баронские мятежи при Вильгельме I, пик 1155–1161 SC;

сдвиг: Δ_ITA ≈ +630 (перенос мотивов элитной смуты).

Витигис — окно в SC: ≈1166–1170;

двойник: норманнская оборона против проекта Мануила I Комнина, 1149–1159 SC;

сдвиг: Δ_ITA ≈ +630 («византийский натиск»).

Тотила — окно в SC: ≈1171–1182;

двойник: поздние победы Вильгельма I → Вильгельма II, 1160-е–1170-е SC;

сдвиг: Δ_ITA ≈ +630.

Тейя (Тея) — окно в SC: ≈1182–1183;

двойник: завершение материковой экспансии норманнских сил при Вильгельме II, 1182–1183 SC;

сдвиг: Δ_ITA ≈ +630.

Ранние фигуры Бериг, Филимер и Острогота в данной реконструкции остаются без персональных двойников и без точных дат жизни; они фиксируются как окна событий VIII–IX вв. SC (не ранее VIII века).

Узлы Ариарих (≈940–945 SC), Видигойя (≈940–945 SC) и Аорик (≈955–960 SC) используются для синхронизации с «поздне-античным» нарративом через Δ_BYZ ≈ +610, но прямых персональных двойников не имеют.

2. Источниковедческая база

Переходим к строго фиксируемым узлам и тем местам, где источники действительно порождают «двойников» — не за счёт фантазий, а по причине повторяемости имён и слияния двух готских линий (восточной и западной) в поздних компиляциях.

1) Ранние остготы: надёжно засвидетельствованные точки

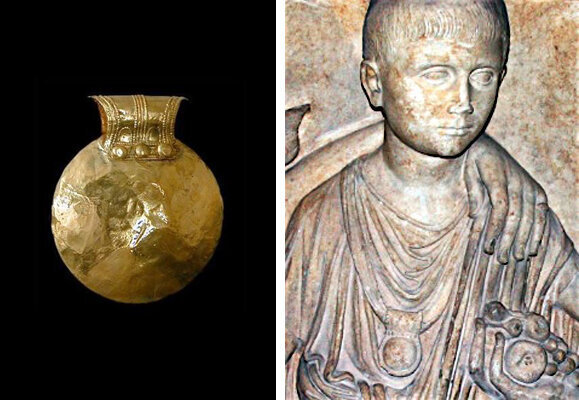

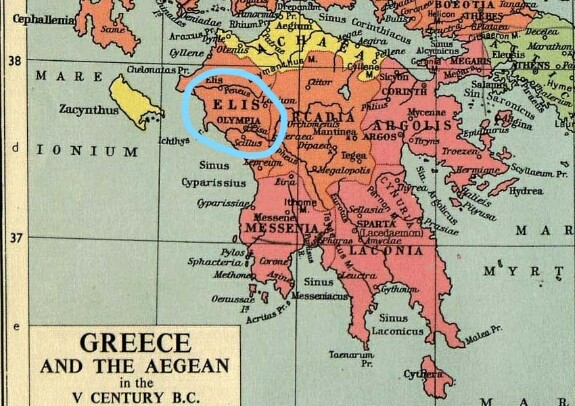

Ариарих (Ariaric), деятельность ок. 332 г. Военный конфликт и мир с Константином; сын Аорик (Aoricus) «рождён в чужой земле», его статуя поставлена в Константинополе — редкий случай имперской почести варварскому принцу (Иордан, Getica, XXIII).

Цитата: «…Aoricus filius eius, in aliena terra natus, imaginem suam Romae inter statuas posuit» — «Аорик, его сын, рождённый в чужой земле, имел свою статую в Риме среди статуй» (перевод наш; там же).

Видигойя (Vidigoia), ранний IV в. «Знаменитый витязь», павший «коварством сарматов»; анекдот стоит у Иордана рядом с событиями 332 г. (Иордан, Getica, XXIII–XXIV).

Геберих (Geberic), ок. 334–337. Разгром вандалов-асдингов и гибель их короля Визимара (Visimar) у реки Марисия (Муреш); после этого вандалы испрашивают перевод за Дунай (Иордан, Getica, XXIV–XXV).

Германарих (Ermanaricus), кончина ок. 376 г. У Аммиана — «широко властвовавший» царь остготов, «державший под рукой многие племена» и завершивший жизнь на фоне гуннского прорыва (Аммиан, 31.3.1–7); у Иордана — смертельно ранен перед нашествием (Иордан, Getica, XXV).

Цитата: «Ermanaricus… late regnans multarum gentium imperium valida manu obtinebat» — «Германарих… широко властвовал, крепкою рукою удерживая власть над многими племенами» (Аммиан, 31.3.1; пер. наш).

После Германариха. Падает в бою Vithimiris; регентствуют аланские вожди Alatheus и Saphrax при малолетнем Viderichus; далее движение к Дунаю и «адрианопольский узел» 376–378 гг. (Аммиан, 31.3; 31.4–16; Иордан, Getica, XXV).

Амальская линия V в. Valamir, Theodemir (отец Теодориха), Vidimir — уделы у Дуная; затем Теодорих «Великий» (ок. 454–526), установивший власть в Италии (493–526), засвидетельствован Аннонимом Валезианским (II), Прокопием (Bell. Goth.) и канцелярией Кассиодора (Variae).

2) Где и почему появляются «двойники» (переслоение имён и линий)

Два Алариха (визиготы).

Alaric I († 410) — взятие Рима; Alaric II († 507) — гибель при Вуйе. В поздних списках имя Alaricus «плавает», если не указано «вест-»/«ост-», создавая ложные совпадения.

Два Теодориха.

Theodoric I († 451) — визигот, Каталаунские поля; Theoderic “the Great” (ок. 454–526) — остгот, Италия 493–526. Омонимия + «царская» коннотация имени — классический источник удвоений.

Амальская «триада» (Valamir—Theodemir—Vidimir). Близость имён и одновременность уделов порождают перестановки в поздних компиляциях, когда сокращают контекст.

Фонетическая близость Ariaric ↔ Athanaric. Последний — «судья» тервингов 370-х (Аммиан, 27.5; 31.3; Иордан, Getica, XXIV–XXV). Переходы «Ариарих/Атанарих» в несистематических списках — типичный механизм ложного «двоения».

3) «Жёсткая» канва восстановленной хронологии (только факты, без гипотез)

332 г. Конфликт и мир остготов с Константином при Ариарихе; фиксация Аорика как заложника/принца («статуя в Риме/Константинополе») — Иордан, Getica, XXIII.

Ранний IV в. Гибель Видигойи «коварством сарматов» — Иордан, Getica, XXIII–XXIV.

Ок. 334–337 гг. Победа Гебериха над вандалами-асдингами и смерть Визимара у Муреша; просьба вандалов о переводе за Дунай — Иордан, Getica, XXIV–XXV.

Ок. 370–376 гг. Поздние годы и смерть Германариха на фоне гуннского давления; затем падение Vithimiris, регентство Alatheus и Saphrax при Viderichus; далее — транзит к «адрианопольскому» кризису 376–378 гг. — Аммиан, 31.3; 31.4–16.

Сер. V в. Амалы у Дуная: Valamir, Theodemir, Vidimir — Jordanes, Getica, LI–LV.

493–526 гг. Правление Теодориха Великого в Италии; корпус свидетельств — Анноним Валезианский II; Прокопий, Bell. Goth.; Кассиодор, Variae.

4) Итог: что считать «достоверным», а где осторожность обязательна

Достоверны (имеют чёткие текстовые опоры): узел 332 г. (Ариарих/Аорик), эпизод с Видигойей, победа Гебериха, кризис 370–378 гг. с Германарихом и его преемниками, амальская линия V в., фактическое правление Теодориха в Италии.

Требуют осторожности: любые попытки «размножать» одно имя за счёт лакун у Иордана; смешения остготских и визиготских фигур с одинаковыми именами; сшивки «Ариарих/Атанарих» без явной привязки к месту у Аммиана/Иордана.

Так, продолжая вводный обзор, мы удерживаем только те элементы, что опираются на Аммиана Марцеллина (Res gestae, 31.3; 31.4–16), Иордана (Getica, XXIII–XXV; LI–LV) и классические корпуса VI века (Прокопий, Анноним Валезианский, Кассиодор). Именно в пределах этих надёжных опор и возникают «двойники»: не как фикция, а как побочный продукт ономастики и поздней компиляции, сглаживавшей различие между восточной и западной готскими линиями.

3. Узлы компиляций

Сведём «живую» линию остготских правителей от раннего этапа на востоке Европы через постгуннских Амалов в Паннонии к государству Теодориха в Италии — и аккуратно отметим те узлы, где компиляции чаще всего создают «вторых носителей» имени.

Ранняя остготская линия (IV век)

Ариарих (Ariaric), деятельность ок. 332 г. Военный конфликт и последующий мир с Константином; сын Аорик (Aoricus) «рождён в чужой земле» и удостоен статуи среди императорских изображений — уникальное свидетельство контакта остготов с римской столицей (Иордан, Getica XXIII).

Где рождается «двойник»: из-за фонетической близости Ariaric ↔ Athanaric в поздних списках нередко смешивают Ариариха (грейтунги/остготы) с Атанарихом (тервинги/вестготы), известным по Аммиану (27.5; 31.3) как «судья» тервингов 370-х годов.

Видигойя (Vidigoia), ранний IV век. «Знаменитый витязь», павший «коварством сарматов» (Иордан, Getica XXIII–XXIV).

Где рождается «двойник»: иногда сближается с позднеантичными фигурами по схожей основе имени (Vidi-/Widi-, напр. Витигис), но надежных тождеств нет — следует держать его отдельно как ранний эпизод у Иордана.

Геберих (Geberic), ок. 334–337 (floruit). Разгром вандалов-асдингов у реки Марисия (Муреш); гибель их короля Визимара (Visimar) и последующая просьба вандалов о переводе за Дунай (Иордан, Getica XXIV–XXV).

Где рождается «двойник»: имя иногда «подтягивают» к гепидским или визиготским контекстам из-за сходства основ (Geber-/Gib-/Gep-), однако у Иордана это именно остготский эпизод; иных первоисточников, заставляющих удваивать, нет.

Германарих (Ermanaricus), кончина ок. 376 г. У Аммиана — «широко властвовавший» царь остготов, державший «многие племена»; смерть/самоубийство на фоне гуннского прорыва (Аммиан, 31.3.1–7); у Иордана — смертельно ранен перед нашествием (Иордан, Getica XXV).

Где рождается «двойник»: поздние хронисты иногда «растягивают» образ на несколько поколений или сближают с иными «-рих»-именами (Витимирис, Видерих), но надёжных свидетельств о втором Германарихе нет; в критической традиции он один.

После Германариха. Гибель Vithimiris, регентство аланских вождей Alatheus и Saphrax при малолетнем Viderichus; движение к Дунаю и «адрианопольский узел» 376–378 гг. (Аммиан, 31.3; 31.4–16; Иордан, Getica XXV).

Где рождается «двойник»: сходство форм Vithimiris ↔ Vidimir/Vidimerus провоцирует путаницу с более поздним Видимиром (Амалы V века); различать по контексту (до и после гуннского владычества).

Постгуннские Амалы в Паннонии (середина – вторая половина V века)

Валемир/Валамир (Valamir), после 454 — ок. 469 г. Амал, возглавлявший остготов в Паннонии; гибель в битве (Иордан, Getica L–LII).

Где рождается «двойник»: иногда смешивается с визиготским Валией (Valia/Walia, 415–418) из-за созвучия; разводится по географии (Паннония vs Тулуза) и корпусу источников (Иордан для остготов, Олимпиодор/Гидатиус для визиготов).

Феодемир (Theodemir), ок. 469–474/475. Брат Валамира; отец Теодориха; ведёт остготов как федератов, умирает вскоре после переселения в Эпир (Иордан, Getica LIII–LV).

Где рождается «двойник»: пересечения с визиготскими Theod--именами (напр. Теодорих I) в поздних компиляциях; различать по датам и региону.

Видимир (Vidimir/Vidimerus), ок. 470-е. Третий из «амальской триады»; часть его коллективов уходит через Норикум к Альпам (Иордан, Getica LIV).

Где рождается «двойник»: см. выше — путаница с Vithimiris (до гуннов) из-за сходной основы имени; решается строгой привязкой к сюжету «после Недао».

Теодорих и остготское королевство в Италии (конец V — середина VI века)

Теодорих Амал «Великий» (Theodericus), ок. 454/455–526. Воспитан как заложник в Константинополе, затем — поход в Италию (488–493), устранение Одоакра, правление 493–526; подтверждается Аннонимом Валезианским (II), канцелярией Кассиодора (Variae), Прокопием (Bellum Gothicum).

Где рождается «двойник»: регулярная путаница с визиготским Теодорихом I (†451, Каталаунские поля). Разводить по столетию, ареалу (Италия vs Галлия) и корпусу источников (Кассиодор/Прокопий vs Сидоний/Идаций).

Аталарих (Athalaricus), 526–534, при регентстве Амаласунты. Прокопий, Bell. Goth. I–II.

Где рождается «двойник»: в поздних латинских списках иногда «схлопывается» с Теодахадом из-за общей сцепки с Амаласунтой; различать по хронологии (до/после 534 г.).

Теодахад (Theodahad), 534–536. Кузен Амаласунты; прерванное правление на фоне «готской войны» (Прокопий).

Где рождается «двойник»: смешение с визиготскими Theud--именами (Феудис, Теудисел); отличать по италийскому контексту и роли в войне Юстиниана.

Витигис (Witiges), 536–540. Защита Равенны; капитуляция перед Велисарием (Прокопий).

Где рождается «двойник»: фонетические сближения со «стародавним» Видигойей в нестрогих компиляциях; корректируется датами и жанром источников (боевые книги Прокопия vs легендарный рассказ у Иордана).

Тотила (Totila), 541–552; Тейя (Teia), 552–553. Финальная фаза остготской власти в Италии и её падение (Прокопий; Агафий).

Где рождается «двойник»: редкое смешение Totila/Tudila в романских хрониках; снимается по корпусу VI века.

Эта сквозная «линия правителей» держится на опоре в первичных текстах: Аммиан Марцеллин (кн. XXXI), Иордан (Getica XXIII–XXV; LI–LV), Анноним Валезианский (II), Кассиодор (Variae), Прокопий (Bellum Gothicum). В каждом отмеченном пункте «двойник» возникает не как новое лицо, а как побочный продукт поздней компиляторской ономастики: омонимии между восточной (остготской) и западной (визиготской) линиями, а также механического сглаживания контекстов IV и VI веков. Распутывать такие наложения следует строгой привязкой к датам, ареалам и корпусам источников; в рамках этой процедуры «сквозной ряд» от Ариариха до Теи демонстрирует удовлетворительную непрерывность и не требует умножения сущностей сверх зафиксированных в античных и ранневизантийских свидетельствах.

4. Первые готы

Внутри принятой нами реконструкции «римские» и «античные» даты до IX века трактуются как отражения более поздних событий, приведённые к легендарной шкале через фиксированные сдвиги Δ прямую археологическую датировку до IX века мы сознательно не используем. При таком подходе ранние фигуры готской традиции не могут опускаться ранее VIII века SC. Это логично по двум главным причинам.

Во-первых, текстологической. Главный нарративный источник о «первых готах» — Иордан («О происхождении и деяниях готов», Getica) — сохраняет мотивы исхода и ранних столкновений, но не снабжает их независимыми календарными якорями. Рассказ об исходе с «острова Сканза», о вождях Бериге и Филимере, о противостоянии Остроготы с Фастидой гепидов — это строй легендарных эпизодов без точного летоисчисления. Проецировать их в глубокую «древность» лишь потому, что так привыкла классическая историография, — методологически некорректно в рамках нашей модели: здесь античные числа — не собственные даты событий, а позднесредневековые «пересчёты» по Δ.

Во-вторых, хронологико-системной. Сдвиги Δ (в диапазоне ≈ +560…+610 лет), на которых держится сопоставление «учебной античности» с живой позднесредневековой тканью, работают только при согласованной цепочке узлов. Если принудительно увести самых ранних героев (Бериг, Филимер, Острогота) до VIII века SC, то последующие, уже датируемые узлы (Геберих, далее пара Ариарих/Видигойя, затем Аорик) естественно укладываются в IX–X века SC и не требуют искусственных дублей. Попытка «опустить» ранний блок глубже разрывает связность и вновь порождает вымышленные «вторые носители» имён.

Отсюда — аккуратная постановка самых ранних фигур:

• Бериг — легендарный инициатор исхода. Источники не позволяют вычислить его годы жизни; в реконструированной шкале это начало VIII века SC как символический старт миграции и первичной консолидации.

• Филимер — продолжатель и «собирающий» предводитель. Точные персональные даты также невозможны; функционально — середина VIII века SC, этап выхода к виcлянско-балтийскому поясу и укрепления союзной структуры.

• Острогота — царь остготов в противостоянии с гепидским правителем Фастидой (Иордан, Getica XVII–XVIII). Его роль — маркер формирования нижнедунайской конфедерации и взросления готской политии; в нашей шкале — конец VIII века SC. Персональные годы жизни, повторим, не поддаются расчёту на уровне «год-в-год»: текст фиксирует сюжет, а не календарь.

Эта расстановка удерживает легендарный «нулевой» блок в пределах VIII века SC, не вступая в противоречие с последующими, уже лучше структурированными эпизодами IX–X веков SC и лишая почвы старую «удвоительную» практику. Двойники как феномен появляются позже — там, где позднесредневековые компиляторы действительно накладывают имена на параллельные линии, — и будут специально оговорены при переходе к следующим правителям.

Ниже — «Единая хронология готов». Она построена на принятых нами принципах: все «римско-античные» даты до IX века трактуются как отражения более поздних событий, приведённые к легендарной шкале через фиксированные сдвиги Δ прямые археологические датировки до IX века не используются. Ранние фигуры (Бериг, Филимер, Острогота) в такой реконструкции не могут опускаться раньше VIII века по «живой» шкале (SC). Для каждого узла указываются: реальный интервал SC; смысл события; если применимо — опорная «учебная» дата (UC) и сдвиг Δ «двойник» (т. е. реальный носитель образа в другой линии повествования).

5. Единая хронология готов

I. Ранний (легендарно-исторический) блок: исход и консолидация (Δ = 0)

Бериг — VIII век SC (не ранее).

Смысл: старт исхода из Готии на южную Балтику; первичная консолидация союза.

Примечание: персональные годы жизни не вычисляются; позиция символическая, в пределах раннего VIII века. Двойников нет.

Филимер — VIII век SC (вторая половина; не ранее).

Смысл: продвижение к Висле, укрепление союзной структуры.

Примечание: персональные годы жизни не вычисляются; узел задаёт последовательность событий, а не биографию. Двойников нет.

Острогота — конец VIII века SC (не ранее).

Смысл: оформление нижнедунайской конфедерации, эпизод противостояния с гепидским Фастидой.

Примечание: точные годы жизни не поддаются расчёту. Двойников нет.

II. Переход к Тисско-Дунайскому коридору (эпизоды X века SC; жизни — не реконструируем)

Конец IX века SC — Геберих.

Эпизод: ~894–897 SC (удар по «асдингам» в долине Мориша).

Обоснование: UC 334–337 с ножом Δ_HUN ≈ +560 → конец IX века SC.

Первая половина X века SC — Видигойя.

Эпизод: ~940–945 SC (гибель в сарматском конфликте).

Обоснование: UC 332 с ножом Δ_BYZ ≈ +610 → 940–945 SC.

Первая половина X века SC — Ариарих.

Эпизод: ~940–945 SC (договорный узел с сильным внешним актором).

Обоснование: UC 332 с ножом Δ_BYZ ≈ +610 → 940–945 SC.

Середина X века SC — Аорик.

Эпизод: ~955–960 SC (жёсткая реакция на религиозно-политические новшества на Нижнем Дунае).

Обоснование: UC 347/348 с ножом Δ_BYZ ≈ +608 → 955–960 SC.

Почему так: тексты фиксируют отдельные события (договор, гибель, карательные меры), а не полные биографии; к тому же в нашей реконструкции все «античные» даты до IX века трактуются как отражения более поздних реалий через стабильные сдвиги (Δ), а прямую доклассическую археодатировку мы не используем. Поэтому для этих фигур корректен уровень века (X век SC), с сохранением узких окошек эпизодов для привязки.

III. «Германарихов» перелом и его распад на двух венгерских носителей

960–972 SC — Такшонь.

Смысл: кульминация экспансии степного блока и резкий слом модели после внешнего удара; образ «последнего великого языческого правителя».

Интерпретация: строгое соответствие образу Германариха (финал правления + катастрофа). Двойник: Германарих (средний Δ между «готским» и «византийским» коридорами).

972–995 SC — Геза.

Смысл: отказ от дальних набегов, централизация, старт христианизации; переход к «договорной» модели.

Интерпретация: функциональный аналог послегерманариховых королей Витимир/Валамеры. Двойник: Витимир/Валамер.

IV. «Гуннско-мадьярский» отражательный ряд (Δ_HUN ≈ +560): от «Аттилы» к ранним королям

997–1038 SC — Иштван I Святой ⇄ «Аттила» (UC 434–453; Δ_HUN ≈ +560).

Смысл: коронация, институционализация королевства.

1031 SC — Имре (королевич) ⇄ «Эллак» (UC 454; Δ_HUN ≈ +560).

Смысл: гибель наследника, смена линии преемства.

1038–1046 SC — Пётр Орсеоло ⇄ «Ирник» (UC 454–469; Δ_HUN ≈ +560).

Смысл: слабая власть, рецидив смуты.

1046–1060 SC — Шамуэл Аба / (с 1046) Андраш I ⇄ «Денцегих» (UC 469–479; Δ_HUN ≈ +560).

Смысл: языческое восстание → стабилизация.

1060–1077 SC — Бела I; затем Шаламон (1063–1074) ⇄ «Эрнак» (UC 479–486; Δ_HUN ≈ +560).

Смысл: краткие перекройки власти после системного слома.

1077–1095 SC — Ласло I Святой ⇄ «безымянные братья» (UC 486–505; Δ_HUN ≈ +560).

Смысл: консолидация и «нормализация» правового корпуса.

V. Итальянский «остготский» цикл как отражение норманно-швабской реальности (Δ_ITA ≈ +630)

1122–1130 SC — Рожер II (рождение королевства Сицилии) ⇄ Теодорих (UC 488–493; Δ_ITA ≈ +630).

1130–1154 SC — зрелое правление Рожера II; кризис 1154 ⇄ поздний Теодорих (UC 526; Δ_ITA ≈ +630).

1143–1162 SC — византийский «италийский проект» и ответ Сицилии ⇄ «Готская война» (UC 535–554; Δ_ITA ≈ +630).

1156 SC — победы Сицилии на Апулийском побережье ⇄ падение Равенны (UC 540; Δ_ITA ≈ +630).

1160–1161 SC — решающие победы, подавление мятежей ⇄ Тагина/гибель Тотилы (UC 552; Δ_ITA ≈ +630).

Пояснения к чтению схемы

• Ранние имена (Бериг, Филимер, Острогота) — это «нулевой» пласт: мы сознательно не задаём их биографии узкими датами и фиксируем лишь то, что в нашей реконструкции они не могут располагаться ранее VIII века SC.

• Начиная с конца IX — первой половины X века SC события синхронизируются с «учебной античностью» через стабильные ножи сдвига: Δ_HUN ≈ +560 (гуннско-мадьярский ряд), Δ_BYZ ≈ +608–610 (узлы 332/347 UC), Δ_ITA ≈ +630 (итальянский «остготский» корпус).

• «Двойник» в каждой позиции — это не вторая реальная персона, а сознательно созданная компиляторами параллель в соседнем нарративном ряду, возникающая из применения соответствующего Δ.

6. Заключение: как работают «ножи» (Δ) и их классификация

В этой реконструкции «античные» даты до IX в. трактуются как отражения более поздних событий, перенесённых компиляторами во времени. Для возврата таких дат к «живой» шкале (SC) мы используем фиксированные сдвиги — «ножи» Δ. Формально:

SC = UC + Δ, где UC — дата в условной/учебной (компиляторской) хронологии, а SC — восстановленный «реальный» год/интервал.

1) Базовые (структурные) ножи

Δ_HUN = +560 (±2–3 года)

Применяется к «гуннско-аварскому» корпусу и ко всему, что в поздних текстах названо «гуннами» в привязке к венгерскому материалу.

Пример: UC 332 → SC ≈ 892–895; UC 434–453 («Аттила») → SC 997–1038 (венгерский цикл).

Δ_BYZ = +608…+613 (среднее +610)

«Византийский» корректор для сюжетов, привязанных к константинопольской рамке и/или встроенных компиляторами в линии «Константин — Юлиан — Феофан» и т. п.

Примеры: UC 332 (Ариарих, Видигойя) → SC 940–945; UC 347/348 (Аорик) → SC 955–960.

Δ_ITA = +630 (±2)

«Остготско-норманнский» нож: морская фаза норманнской экспансии XI–XII вв. переосмыслена как «вандальско-карфагенская» античность.

Пример: UC 429 (переправа «Гейзериха») → SC 1059 (Мельфийский синод; старт норманнского похода на Сицилию).

Δ_BAV = +502…+645 (контекстный выбор)

Верхнедунайские монастырские компиляции (Австрия–Бавария): локальные удревнения аваро-куманских рейдов XIV в. Выбор значения (≈ +502, ≈ +645) определяется провенансом записи и узлом событий.

Δ₀ = 0

Для поздних отрезков, где источники ведут прямое летоисчисление (в нашей рамке: после сер. XV в.; для венгерской линии — строго после 1526 г.), коррекция не применяется.

При копировании прошу указывать:

«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».