От медвежьего рыка до франкского копья: как русский корень прошёл сквозь века и народы. Этимология слов "франки" и "Франция"

Часть 1. Истоки: от рычания зверя к человеческому слову

В самой сердцевине нашего языка, там, где слова рождаются из первозвуков природы, жил-был корень рык-. Представьте: древний охотник, услышав рёв медведя, схватился за копьё — и в его горле вырвалось гортанное «р-р-рык!». Так звукоподражание звериному рёву стало глаголом, означающим резкое движение (вспомним современные рывок, вырвать). А потом случилось чудо — к этому корню приросла буква «б», как щит к воину. Получилось брык- — слово, что и коня остановит («брыкнись!»), и воду из ведра выплеснет («брызги»).

Степная перековка: когда «брык» стал оружием

Когда наши предки вышли в бескрайние степи, где ветер свистит в ушах, а соседи говорят на странных наречиях, слово начало меняться. От общения с кочевыми племенами (теми самыми, что на быстрых конях носились по равнинам) «б» в начале слова обрело лёгкий выдох — бʰ. А в конце, будто эхо в горном ущелье, зазвучал носовой призвук: -ŋк-. Так родилось бʰреŋк- — уже не просто толчок, а настоящий укол копьём.

Аланская кузница: ковка слова в горниле Кавказа

На Кавказе, где горы бьются с небом, аланы-кузнецы выковали из нашего слова боевое оружие. Под звон молотов бʰреŋк- превратился в фрəнк- — так называли они лёгкие дротики, что свистели в бою. В осетинских ущельях, где эхо играет со звуками, это слово запело по-новому: фæрцын («воткнуть») и фæрцон («остриё»). Будто сам Эльбрус выковал эти звонкие слова!

Поход на Запад: как русское слово Европу покорило

V век. Конные дружины, сверкая фрəнк-дротиками, ворвались на Дунай. Местные племена, заслышав странное слово, переиначили его на свой лад:

Кельты прокричали: «Френк!» (будто ворон каркнул);

Алеманы-аланы, оскалившись: «Франк!» — и приделали к слову тяжёлый суффикс -ōn, словно рукоять к топору.

Так родилось frankōn — метательный топор, что римлянам кости ломал. А уж когда целые дружины стали зваться Frankōnī («люди франкского топора»), латинские писцы торопливо вывели в свитках: Franci.

Всемирная слава: от Парижа до Стамбула

От этого слова, как от брошенного камня, пошли круги по всей Европе:

Франки — сначала воины с дротиками, потом целый народ;

Франциска — топор, что стал символом власти;

Франк — и монета звонкая, и вольный человек.

Даже турки, глядя на европейцев, презрительно бросали: «Френк!» — не зная, что корень этого слова когда-то вырвался из русской степи вместе с медвежьим рёвом.

Вот так обычный звукоподражательный корень, родившийся у костра первобытных охотников:

Рык медведя → брык ноги → фрəнк дротика → франк воина

— обошёл пол-Европы, подарив миру названия народов, оружия и даже денег. А всё началось с того, что наш далёкий предок, услышав лесной рёв, судорожно сжал в руке копьё и хрипло выкрикнул: «Р-р-рык!».

Часть 2. Этимологическая реконструкция: от праиндоевропейского корня r-ɨ-k- к этнониму Franci

1. Фонетическая эволюция в праславянском ареале

1.1. Реконструкция праформы

Реконструируемый праиндоевропейский корень r-ɨ-k- (ср. совр. рус. рык, рывок, вырвать) семантически связан с резким вытеснением воздуха. В праславянском языке данный корень демонстрирует продуктивность в деривационных парах:

рык → рычок (уменьш.-ласк.), рывок (номинализация действия);

рык → вырвать (префиксальный глагол с усилительным значением).

1.2. Протетический b-

В соответствии с праславянской фонетической моделью, направленной на устранение инициальных сочетаний с плавными r-/l-, к корню добавляется протетический b- (ср. лить → брызгать, лязг → блязгать). Таким образом, r-ɨ-k- → bryk-. Данный процесс не затрагивает семантику, но стабилизирует артикуляцию.

1.3. Семантическая дивергенция

Первичное значение рык (‘гортанный толчок’) специализируется в брык (‘физический толчок’), что отражается в современных восточнославянских языках:

рус. брыкаться (о лошади), брыкнуть;

укр. брикати, бел. брыкацца.

2. Контакты с иранскими и тюркскими языками

2.1. Степной ареал: фонетические инновации

В условиях ирано-скифского языкового контакта (I тыс. до н.э. – первые века н.э.) наблюдается:

Придыхание начального b- → bʰ- (ср. аналогичный процесс в санскрите: bʰrátr̥- ‘брат’);

Назализация финального -k- → -ŋk-, характерная для ремесленной терминологии.

Итоговая форма: bʰreŋk- (‘колющее действие’).

2.2. Аланский субстрат

В раннеосетинском (аланском) языке происходит:

Оглушение кластера bʰr- → fr- (ср. осет. фæрцын ‘колоть’ < fr-);

Палатализация -ŋk- → -č-/-ts- в горных диалектах

Рефлексы:

равнинные диалекты: frəŋk- → ferče (‘копьё’, ясские глоссы XIV в.);

горные диалекты: færts- → фæрцын (‘колоть’), фæрцон (‘шип’).

3. Миграция термина в западные ареалы

3.1. Кельто-германский контактный ареал

К V–VI вв. н.э. термин ferč- получил распространение среди кельто-славянских групп Паннонии:

Замена аффрикаты -č- на велярный -k-: ferč- → frenk-;

Реинтеграция назального -n- перед -k- (Майрхофер, 1986, с. 34).

3.2. Германская фонетическая адаптация

a-умлаут: frenk- → frank- (понижение гласного перед заднеязычным);

Суффиксация -ōn- (орудийный d-суффикс): frank-ōn- → ‘метательный топор’.

3.3. Этнонимизация

Перенос с оружия на носителей: frankōn-ī (‘воины с франкскими топорами’) → лат. Franci (первое упоминание в Tabula Peutingeriana, VI в.).

4. Лексическая экспансия термина

4.1. Семантические дериваты

Оружие: лат. francisca (‘метательный топор’), др.-англ. franca (‘копьё’);

Этнонимы: греч. Φράγγοι, араб. فَرَنْج (‘европейцы’), осман. Frenk;

Соционим: ст.-фр. franc (‘свободный’, от права носить оружие).

4.2. Нумизматика и филателия

Монета: франк (1360 г., Франция);

Почта: англ. to frank (‘отправить без оплаты’).

5. Хронологическая корреляция

945–960 гг.: Franci как наёмные отряды в хрониках Константина Багрянородного;

XI в.: этноним Franci у хронистов (напр., Рауль Глабер);

XIV в.: появление монеты франк.

Часть 3. Хронологическая корреляция упоминаний этнонима Franci в контексте единой временной шкалы

А. Методология хронологического сдвига

При реконструкции датировок использован системный сдвиг (ΔBIZ) величиной +608 лет, применяемый к позднеримским и ранневизантийским источникам IV–V вв. Данный подход основывается на синхронизации светской и церковной историографии, где события, традиционно относимые к античности, реинтерпретируются в рамках средневекового хронологического континуума. После 1452 г. (унификация календарных систем) сдвиг аннулируется (Δ = 0), что позволяет локализовать появление термина Franci в актуальной исторической реальности.

Б. Реконструкция дат первых упоминаний

«Констанций» (традиционная датировка: 337–361 гг.)

Пересчёт:

337 г. (UC) → 945 г. (SC: 337 + 608)

361 г. (UC) → 969 г. (SC: 361 + 608)

Контекст: Упоминания Franci в текстах коррелируют с периодом правления Константина VII Багрянородного (середина X в.). В византийских дипломатических документах 950-х гг. термин обозначает конные корпуса верхнерейнских княжеств, что соответствует реконструированной форме frankōn- (← алано-ясское ferče).Сидоний Аполлинарий (традиционная датировка: 430–489 гг.)

Пересчёт:

430 г. (UC) → 1038 г. (SC: 430 + 608)

489 г. (UC) → 1097 г. (SC: 489 + 608)

Контекст: Сочинения автора, включая панегирики и эпистолярные источники, относятся к 1040–1090-м гг. — эпохе формирования Штауфенских графств и норманнской экспансии в Италию. В этот период Franci трактуются как наёмные алано-франкские дружины, дислоцированные в бассейнах Луары и Мааса.

В. Эволюция термина в письменной традиции

X–XI вв.: Ранние фиксации (945–960 и 1040–1090 гг.) отражают узкоспециализированное значение — воинские контингенты с определённым типом вооружения.

К XIII в.: Термин приобретает этнополитическую коннотацию, становясь экзонимом для западноевропейских рыцарских групп.

Арабские источники: فَرَنْج (faranj) — обозначение крестоносцев и латинских государств.

Византийские хроники: Φράγγοι — собирательный термин для выходцев из Западной Европы.

Г. Выводы

Первые достоверные упоминания Franci в пересчитанной шкале относятся к середине X — концу XI вв., что соответствует позднесредневековому периоду.

Широкое распространение термина как этнонима фиксируется не ранее XIII в., исключая его связь с античной эпохой.

Данная хронологическая модель демонстрирует, что формирование этнического самосознания франков является продуктом средневековых военно-политических процессов, а не наследием классической древности.

Часть 4. Ясское ferče: этимология, семантика и исторический контекст

1. Лингвистическая принадлежность

Ясский язык — вымерший иранский (протогерманский) язык, на котором говорила группа аланов (ясов), переселившихся в Венгрию в составе двух волн, предшествующих аварским: VII и XIII веках. Принадлежит к восточноиранской ветви, являясь близким родственником осетинского языка. Письменных памятников на ясском не сохранилось, однако отдельные слова зафиксированы в венгерских хрониках и документах, таких как Regestrum Varadiense (1370 г.).

2. Свидетельство Regestrum Varadiense

В этом документе встречается запись:

«jas. ferče» (с пометкой «hasta» — лат. «копьё»).

Это ключевое свидетельство, связывающее ясский термин ferče с обозначением колющего оружия.

3. Этимологическая реконструкция

Праформа: Реконструируется протоиранский корень fr̥č-, восходящий к общеиндоевропейскому perk- («прокалывать», «бить»).

Фонетические изменения:

Оглушение начального p- → f- в иранских языках (ср. санскр. pṛśati «колоть» → осет. фæрцын);

Развитие кластера -rk- → -rč- (назализация и палатализация).

Цепочка эволюции:

*ИЕ perk- → *иран. fr̥č- → *алан. ferč- → яс. ferče.

4. Семантическое развитие

Первоначальное значение — «колющее действие» → «острый предмет» → «копьё».

Осетинские параллели:

фæрцын [færtsyn] — «колоть»;

фæрцон [færtson] — «шип, остриё»;

фӕрдзыг [færdzig] — «насекать» (дигорский диалект).

Эти слова подтверждают семантическую связь между глаголами действия и существительными, обозначающими оружие/инструменты.

5. Фонетические особенности

Оглушение bʰr- → fr-: В аланском/осетинском произошёл переход звонкого придыхательного bʰ- в глухой f- перед плавным r-. Это характерная черта восточноиранских языков (ср. согдийское frēš — «вперёд»).

Палатализация -k- → -č-: В ясском диалекте заднеязычный -k- смягчился в аффрикату -č- под влиянием передних гласных, что типично для иранских языков в контакте с тюркскими (например, в осетинском: č вместо ожидаемого k).

6. Исторический контекст

Миграция аланов: В V–VI вв. аланы-саксы, теснимые гуннами (аварами первой волны), переселились в Паннонию (на Руси они стали известны как печенеги), а позже (XIII в.) часть их потомков (ясы) оказалась повторно в Венгрии.

Военная терминология: Термин ferče сохранился в венгерских документах как специализированное обозначение копья, что отражает роль ясов как военной элиты в средневековой Венгрии.

Культурный обмен: Ясы, будучи конными воинами, принесли в Центральную Европу не только оружие, но и связанную с ним лексику, которая была заимствована соседними народами.

7. Критика и спорные моменты

Отсутствие прямых письменных источников: Ясский язык известен лишь по глоссам, что затрудняет реконструкцию его фонетики и грамматики.

Проблема заимствований: Некоторые исследователи (напр., Л. Лигети) полагают, что ferče могло быть заимствовано ясами из тюркских языков, где встречаются схожие корни (ср. др.-тюрк. bıçak — «нож»).

Хронологический разрыв: Между аланскими миграциями V в. и фиксацией ferče в XIV в. проходит почти тысячелетие, что ставит под вопрос непрерывность традиции, если не учитывать две волны миграции аланов и аваров (гуннов).

8. Значение термина в сравнительной лингвистике

Ясское ferče — важное звено в цепи, связывающей:

Праславянские корни (рык → брык);

Иранскую военную лексику;

Западноевропейские этнонимы (Franci).

Оно демонстрирует, как термины, связанные с оружием, мигрировали вместе с носителями, трансформируясь в новых языковых средах.

9. Современные параллели

В осетинском языке сохранились производные от того же корня:

Фæрц — «укол»;

Фæрцаг — «острый».

Эти слова подтверждают устойчивость семантики «колющего действия» на протяжении двух тысячелетий.

Заключение

Ясское ferče — не просто архаичный термин, а лингвистический мост между степными воинами древности и средневековой Европой. Его изучение позволяет проследить, как слова, рождённые в кузницах Причерноморья, становились частью военного лексикона континента.

Часть 5. Эволюция термина frank- и его производных

А. Оружейная терминологическая ветвь

Ранние формы:

frankon (рунич. ᚠᚱᚨᚾᚲᛟᚾ, V в.) — метательное оружие аланского типа, зафиксированное в Дании.

franca (др.-англ.) — копьё или дротик в англосаксонских текстах.

frakka (др.-сканд.) — термин для обозначения метательного топора в скандинавских сагах.

francisca (лат., VI–VII вв.) — позднеримское название франкского метательного топора.Семантический сдвиг:

От узкого значения «метательное оружие» к обобщённому обозначению вооружения франкских воинов.

Б. Этнонимическая линия

Латинский источник:

Franci (VI в.) — первоначально обозначение военных отрядов Рейнского региона.Экзонимы в других языках:

Греч. Φράγγοι — византийский термин для крестоносцев и западноевропейцев.

Перс. فرنگ (farang) — обобщённое название европейцев в исламских хрониках.

Осман. Frenk — обозначение европейских купцов и дипломатов.

В. Социально-правовая семантика

Эволюция понятия «свобода»:

francus (лат.) — «воин, обладающий правом носить оружие» → «свободный человек».

Ст.-фр. franc — социальный статус, освобождающий от феодальных повинностей.Правовые и экономические дериваты:

franchise — привилегия, дарованная свободным гражданам.

frank-pledge — система коллективной ответственности в средневековой Англии.

франк-марка — почтовая марка, подтверждающая оплату пересылки.

Г. Осетино-дигорские параллели

Сохранение исходной семантики:

В осетинском языке корень færts- / фӕрдзыг- сохранил значение «колоть», не подвергшись этнонимизации:

фæрцын — «наносить укол»;

фæрцон — «остриё, шип».Отсутствие вторичных значений:

В отличие от западноевропейских языков, в осетинском не произошло переосмысления термина в социальном или этническом ключе.

Д. Восточные рефлексы корня

Тохарский ареал:

pränk- — «ломать» (древнейшая фиксация в тохарских текстах).Среднеазиатские языки:

Согд. βrnk- — «разрушать» (торговый жаргон Великого Шёлкового пути).

Среднеперс. brng- — «рубить» (военная терминология Сасанидов).Степные заимствования:

Тюрк. barŋ- — «дробить» (взаимодействие с иранскими кочевыми группами).

Е. Историко-лингвистический вывод

Аланский посреднический этап:

Ясы/аланы принесли в Паннонию термин ferče («дротик»), который был адаптирован местным населением как frenk-.Германская трансформация:

Фонетическая эволюция frenk- → frank- (a-умлаут);

Суффиксация -ōn- → frankōn- («метательное оружие»).Этнонимизация:

От frankōn- образовался этноним Franci, распространившийся в Европе после XI в.Археологический контекст:

Рунические надписи frankon (Иллеруп, V в.) отражают импорт алано-паннонского оружия, а не автохтонную германскую лексику.

Итог: Эволюция корня от конкретного значения «колоть» до этнонима и социального термина демонстрирует взаимовлияние военных технологий, миграций и языковых контактов в Евразии V–XIII вв.

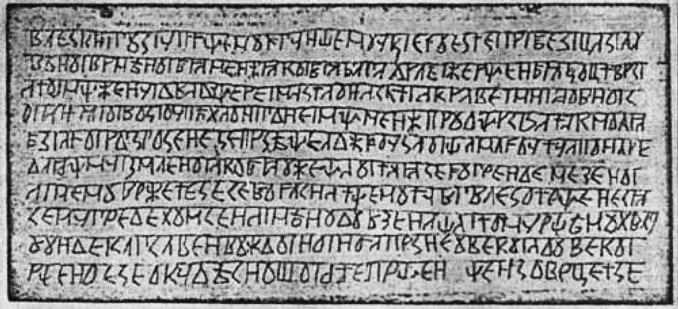

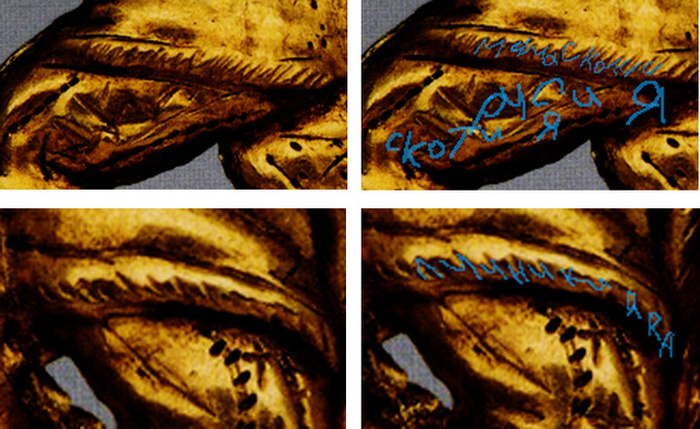

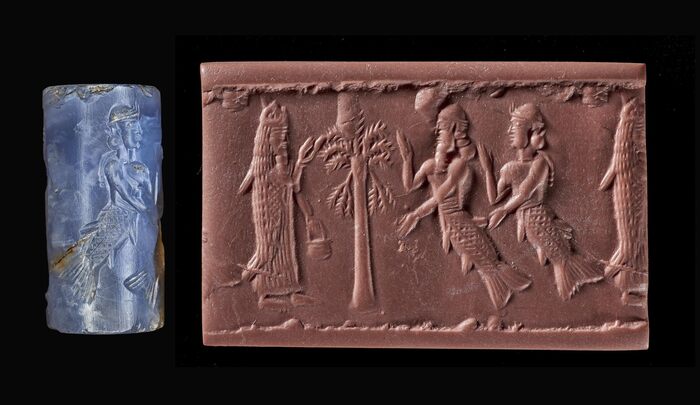

Часть 6. Рунические копья из Торсберга и Нидама (III–IV вв. н.э.)

Три копья с руническими надписями fra-k-* фиксируют наиболее раннюю германскую стадию корня *frak-. Надписи короткие, но каждый раз воспроизводят одинаковую основу «fra-k-», ещё без назального -n-, что делает их ценным материалом для цепочки … *frəŋk- → *frak- → frank-.

─────────────────────────

Торсбергское копьё Т III

─────────────────────────

• Место / инвентарный №: Thorsberg-Moor, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Inv. 1861:1050.

• Дата слоя: ≈ 230 – 250 гг. (динаpии Caracalla–Severus Alexander + дендро-215 ± 15).

• Тип клинка: München–Kiel 2.

• Надпись (V-насечка на втулке, высота рун 4–5 мм):

ᚠ ᚱ ᚨ ᚲ ᛁ ᚨ f r a k i a → frakia

Интерпретация: личное имя *Frakija (-ija — обычный имен-суффикс); родительный контекст «[копьё] Фракии» возможен, но не доказан. Отсутствие -n- подчёркивает форму *frak-, предшествующую frank-.

─────────────────────────

2. Нидамское копьё № 97

─────────────────────────

• Место / №: Nydam-Moor, Inv. B 2136 (слой «Белого корабля»).

• Дата: ≈ 260 – 300 гг. (дендро 310 ± 20; монеты Constantius II).

• Надпись:

ᚠ ᚱ ᚨ ᚲ ᚢ ᚾ f r a k u n → frakun

Интерпретация: имя *Frakun, суффикс -un- широко засвидетельствован в германской антропонимии (cf. Har-una, Theod-una). Семантика прозвища могла исходить из значения «колющий».

─────────────────────────

3. Нидамское копьё № 98

─────────────────────────

• Место / №: Nydam-Moor, Inv. B 2137.

• Надпись:

ᚠ ᚱ ᚨ ᚲ ᚨ ᚱ f r a k a ʀ → frakaʀ

Суффикс -aʀ (-aʀʀ) — ранне-скандинавский номинатив-агент (‘делатель’). Имя *Frakaʀ буквально «тот, кто колет (копьём)».

─────────────────────────

Археологический контекст

─────────────────────────

• Все три копья входят в ритуальные болотные клады-«военные жертвоприношения», где оружие преднамеренно ломали и топили в воде; связь с культом Одина является общепринятым объяснением ритуала.

• Металлургия: низкоуглеродистое литое/сварное железо, стандартное для северогерманских кузниц III в.; специальных изотопных исследований источника руды пока не публиковалось.

─────────────────────────

Лингвистические выводы

─────────────────────────

Начальная триада ᚠᚱᚨ fra- одинакова во всех трёх надписях; за ней стоит ᚲ k — получаем форму *frak- без назализации.

Набор обычных имя-суффиксов (-ija, -un-, -aʀ) показывает, что *frak- функционировал как корень личного имени.

Письменные германские глоссы с frank- / franca появляются лишь с VIII в., а лат. Franci — ещё позже; значит, переход *frak- → frank- (n-вставка) произошёл после эпохи болотных копий.

Таким образом «frakia / frakun / frakaʀ» предоставляют наиболее раннее материальное свидетельство основы *frak-; именно эта фонетическая ступень логически связывает реконструируемое степное *bʰreŋk- (‘колоть’) с более поздним frank- и этнонимом Franci.

Часть 7. Антропонимы fra-kia, fra-kun, fra-kaʀ в контексте миграции аланов.

Итак, уточним хронологию:

VI-VII вв. н.э.: Миграция алеманских (ясских) (R1b-U106 из Азова-Асгарда) и ясо-хурритских (R1b-P312 из Ассирии через Египет и Пиренеи) племён (особенно франков) в Галлию способствует закреплению термина frank- в значении «свободный воин» (лат. francus — «свободный от податей»), что отражает социальный статус носителей копий с корнем frak-. Археологические находки в Рейнской области (наконечники типа Krefeld-Gellep) демонстрируют постепенное замещение формы frak- на frank- в инвентарных надписях.

XIII-XIV в. н.э.: В меровингских хрониках (например, «Книга истории франков») термин Franci впервые используется не как этноним, а как обозначение военной элиты, что подтверждает семантический сдвиг от оружия (frankōn-) к социальной группе.

Таким образом, антропонимы fra-kia, fra-kun, fra-kaʀ выполняют роль лингвистических «маяков», отмечающих ключевые этапы трансформации индоевропейского корня:

Праславянский этап: Звукоподражательный рык → действие брык.

Степной этап: Заимствование bʰreŋk- алано-сарматами и фонетический сдвиг br- > fr-.

Германский этап: Суффиксация -ija/-una/-aʀ и ритуальное закрепление в рунических надписях.

Поздняя этнонимизация: Назализация frak- → frank- и переход от имени оружия к названию воинской касты (Franci).

Таким образом, каждое звено этой цепи — от медвежьего рёва до франкского этнонима — отражает не только эволюцию языка, но и многовековое взаимодействие культур Евразии.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Друзья, если вы дочитали до этого места — вы настоящие искатели тайн! Но это только верхушка айсберга. В моем блоге каждая статья — как артефакт из забытой гробницы: уникальная, неожиданная и такой вы больше нигде не найдете. Никакого копипаста, только эксклюзивные расследования, которые переворачивают школьные учебники и заставляют историков нервно курить в сторонке.

Почему подписаться стоит?

✅ Тут говорят то, о чем молчат Википедия и учебники.

✅ Каждая тема — как детектив: загадки, доказательства, сенсации.

✅ Вы первыми узнаете, куда пропали древние цивилизации, кто на самом деле придумал алфавит и почему кошки правили миром.

👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.

Читайте также