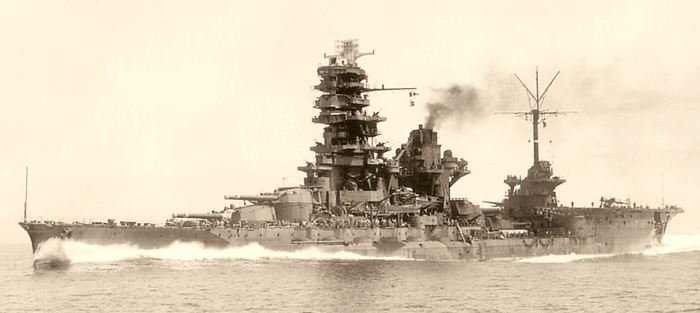

Корабли 17-го века, построенные без чертежей, были лучше европейских. Почему Пётр1 в 1710 году запретил поморам использовать эту технологию?

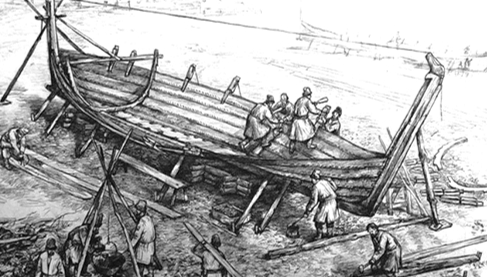

Представьте мастера, который строит корабль, полагаясь только на глаз, опыт предков и интуицию. Без единого чертежа. И этот корабль получается лучше европейских!

Но в 1710 году Петр I издал указ, который навсегда изменил русское кораблестроение. Он запретил поморам строить суда по старинной технологии "на глазок". Казалось бы, царь-реформатор боролся с отсталостью. Но на деле он уничтожил уникальную технологию, которая была на века впереди европейской науки.

Прирождённые корабельщики

Поморы жили у моря не одно столетие. Белое море, Баренцево, Карское - их дом. Они ходили за треской к Новой Земле, когда европейцы еще боялись отплывать далеко от берега.

За эти века у них выработалась особая философия кораблестроения. Никаких чертежей, расчетов, теоретических выкладок. Только опыт, передаваемый от отца к сыну, и невероятное чутье к морской стихии.

Поморский мастер начинал строить корабль с... молитвы. Потом выбирал дерево, долго ходил вокруг него, прикладывал руки к стволу. Говорил, что дерево само подсказывает, какой корабль из него получится.

Звучит как мистика? А между тем суда получались фантастические.

Секрет конструкции

Поморские кочи - так назывались их корабли - обладали удивительными качествами. Во-первых, они были практически неубиваемые. Европейские суда при столкновении со льдом ломались пополам. А коч просто выжимался на поверхность льдины, как тюлень.

Секрет был в особой конструкции корпуса. Поморы делали его яйцевидным, без прямых углов. Лед не мог раздавить такой корабль - он его выталкивал наверх. Принцип, который европейские инженеры поняли только в XIX веке при создании арктических судов.

Во-вторых, кочи были удивительно мореходными. Могли идти в шторм, когда большие европейские корабли отсиживались в гаванях. Поморские суда качались на волнах как живые, гнулись, но не ломались.

Все дело в том, что мастера понимали дерево как живой материал. Они знали, где оно должно быть мягким и податливым, а где - жестким и несгибаемым. Никакая европейская наука не давала такого понимания материала.

Технология "на глазок"

Как же строили без чертежей? Очень просто. Мастер приходил на берег, чертил на песке или снегу примерные очертания будущего корабля. Потом начинал "думать" деревом.

Сначала укладывал киль - основу корабля. Потом к нему "прирастали" шпангоуты - ребра судна. Каждый шпангоут мастер гнул сам, подбирая изгиб по своему внутреннему чувству.

Никаких одинаковых деталей! Каждая часть корабля была уникальной, подогнанной именно под это место, под эту нагрузку. Как в живом организме - у человека ведь нет двух одинаковых костей или мышц.

Такой подход позволял создавать корабли, идеально приспособленные к местным условиям. Для Белого моря - одни, для Карского - другие. Мастер чувствовал, какой корабль нужен для конкретного моря и конкретной задачи.

Удивление европейцев

Британские капитаны отмечали удивительную прочность поморских судов.

Но европейцы не могли понять главного - как строить без чертежей? Их картезианский ум (здравомыслящий) требовал точных расчетов, формул, теорий. А поморы работали интуицией и опытом.

Несколько раз европейские корабелы пытались скопировать поморские технологии. Но суда получались хуже оригинала. Без внутреннего понимания материала и стихии скопировать можно было только форму, но не суть.

Почему Петр запретил

В 1710 году Петр I издал указ, который запрещал строить суда по старым обычаям. Теперь все корабли должны были возводиться только по европейским чертежам, с точными расчетами и спецификациями.

Причина проста: Петр был сторонником системного подхода. Он модернизировал армию, флот и государственное управление. Ему нужны были общие стандарты для запуска массового производства кораблей.

Поморская технология была штучной. Каждый мастер строил по-своему, передавая секреты только ученикам. Невозможно было создать верфи, где сотни рабочих строили бы одинаковые корабли по единому образцу.

А Петру как раз нужен был большой флот. Много кораблей, быстро и относительно дешево. Европейские технологии это обеспечивали. Пусть качество хуже, зато количество больше.

К тому же царь хотел, чтобы Россия стала "как в Европе". Старинные технологии казались ему признаком отсталости. Мол, варвары строят на глазок, а цивилизованные люди - по науке.

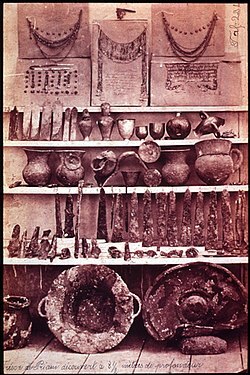

Потеря технологии

Запрет Петра имел катастрофические последствия. Уникальная поморская технология исчезла буквально за поколение. Мастера умерли, не передав знания. Секреты ушли в могилу.

Потеряли и искусство работы с деревом. Поморы знали каждый сорт, каждое свойство древесины. Могли определить на глаз, какая доска выдержит нагрузку, а какая сломается. Эти знания копились столетиями.

Европейская "наука" против народной мудрости

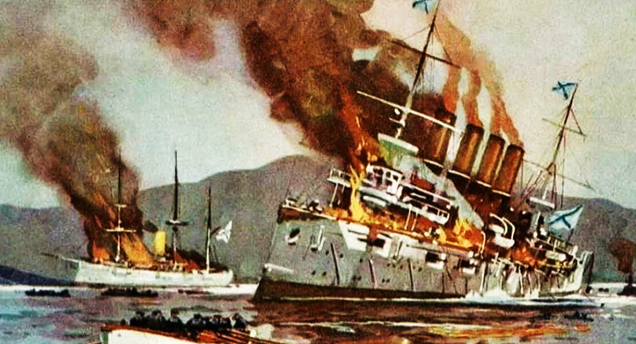

Петровские корабелы строили по европейским чертежам. Получались суда красивые, стандартные, но... хрупкие для русских условий. Они ломались в балтийских штормах, мерзли в северных морях, садились на мель в мелководье.

А поморские кочи спокойно ходили в условиях, где европейские корабли не выживали. Потому что создавались специально для этих морей, этого климата, этих льдов.

Европейская наука XVII века еще не умела рассчитывать сопротивление материалов, гидродинамику, ледовые нагрузки. А поморы интуитивно учитывали все эти факторы. Их "ненаучный" подход был на самом деле более совершенным.

Традиция против прогресса

История с поморскими кочами - это классический конфликт традиции и прогресса. Петр выбрал прогресс, но потерял традицию. И это была стратегическая ошибка.

Умные правители обычно не ломают работающие системы. Они их развивают, адаптируют, совершенствуют. Можно было создать школы поморского кораблестроения, систематизировать их знания, соединить народную мудрость с европейской наукой.

Но Петр был максималистом. Он рубил окно в Европу топором, не особо разбираясь, что при этом рушится дома.

Что осталось

К счастью, поморские традиции не исчезли полностью. В отдаленных деревнях еще долго строили лодки "по-старинке". Этнографы и историки сумели записать некоторые секреты.

В XX веке советские корабелы частично возродили поморские принципы при создании ледокольного флота, которые имели яйцевидную форму корпуса - точно как древние кочи.

А в наши дни энтузиасты даже восстанавливают поморские суда по старинным технологиям. Правда, это уже скорее музейная работа, чем практическое кораблестроение.

Подписывайтесь на мой канал ДЗЕН - https://dzen.ru/id/6898eeef3a8ebb77f9066089?tab=articles