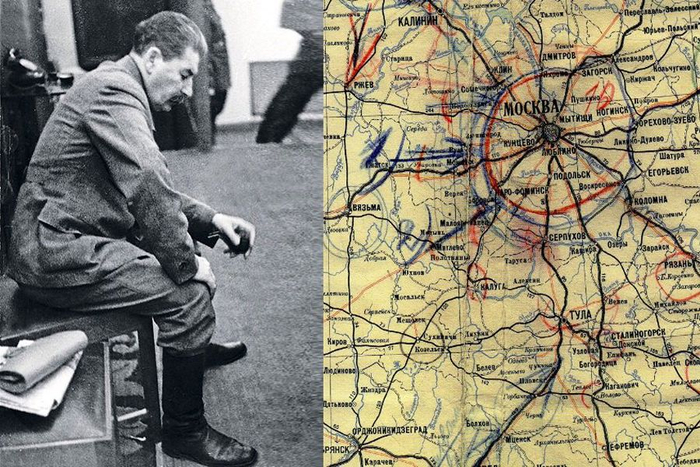

К 7 октября 1941 года на московском направлении сложилась катастрофическая обстановка. В «котлах» под Вязьмой и Брянском попало в плен более 688 тысяч советских солдат и офицеров.

По сути, на пути к столице не осталось достаточного количества боеспособных частей Красной армии. Ситуация могла быть еще хуже, если бы окруженные советские части своим сопротивлением не выиграли время для создания новой линии обороны Москвы.

Всех ресурсов, которые удалось собрать, не хватало на закрытие брешей, поэтому части ставили в основном на танкоопасные направления. Кроме того, они занимали участки, которые не предусматривались довоенными боевыми уставами. К примеру, легендарная дивизия генерала Панфилова обороняла участок по фронту в 41 км вместо 12 км, предусмотренных военной наукой.

Несмотря на все усилия, 12 октября пала Калуга, а 14 октября — Боровск. Угроза падения Москвы стала более чем реальной.

15 октября 1941 года Государственный комитет обороны принял постановление № 801 «Об эвакуации столицы СССР Москвы», в котором говорилось: «Ввиду неблагополучного положения в районе Можайской оборонительной линии Государственный комитет обороны постановил:

Поручить т. Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в г. Куйбышев (НКПС — т. Каганович обеспечивает своевременную подачу составов для миссий, а НКВД — т. Берия организует их охрану).

Сегодня же эвакуировать Президиум Верховного Совета, а также правительство во главе с заместителем председателя СНК т. Молотовым (т. Сталин эвакуируется завтра или позднее, смотря по обстановке).

Немедля эвакуироваться органам Наркомата обороны в г. Куйбышев, а основной группе Генштаба — в Арзамас.

В случае появления войск противника у ворот Москвы поручить НКВД — т. Берия и т. Щербакову произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, которые нельзя будет эвакуировать, а также все электрооборудование метро (исключая водопровод и канализацию)».

Сегодня, спустя столько времени, можно в спокойной обстановке внимательно оценить мелкие штрихи постановления. Как, например, то, что эвакуация посольств стоит первым пунктом. И не просто стоит, а организовывается с предоставлением транспорта. Кстати, транспорта по итогу на всех не хватило – англичане, например, уезжали в товарняках, где то этого возили уголь. И ничего, не пищали.

Также можно заметить, что планы эвакуации, судя по всему, были готовы сильно заранее и теперь без аврала приводились в действие. Однако в 1941 году это выглядело и воспринималось совсем иначе: «Всё пропало, начальство побежало».

16 октября примечательно ещё и тем, что в этот день Московский метрополитен не работал. Тогда ему было меньше 10 лет, однако до сих пор эта дата остаётся единственным днём простоя в его истории.

Кроме эвакуации 16-го числа началось бегство, то есть эвакуация, не санкционированная приказами и постановлениями. Вплоть до дезертирства – если речь о находящихся при исполнении. Закрылись или не открылись заводы, часть из них раздавала продукцию работникам (Госбанк 16-го уже эвакуировался, и не всем успели выдать зарплату). А над всем этим – шёпот и страх. В общем, паника вульгарис.

Впоследствии одной из её причин признали также ещё одно важное обстоятельство: людям никто не успел внятно объяснить суть постановления Ставки. В результате граждане приняли его за драп начальственный и принялись готовить свой собственный, личный.

Вот как это описано у Георгия Попова, второго секретаря Московского комитета партии: «Я поехал в Московский комитет партии. Однако и там было безлюдно. Навстречу мне шла в слезах буфетчица Оля, которая обычно приносила нам чай с бутербродами. Я спросил её, где люди. Она ответила, что все уехали. Я вошел в кабинет Щербакова и задал ему вопрос, почему нет работников на своих местах. Он ответил, что надо было спасать актив. Людей отправили в Горький. Я поразился такому ответу и спросил: «А кто же будет защищать Москву?" Последними из партийных функционеров покинули Москву работники райкомов. А на следующую ночь из Москвы побежали все».

«Спасать актив» и «нет на местах» – это, надо понимать, в течение 15 октября. «Побежали все» – уже 16-го.

В воспоминаниях участников событий, отсеяв явные экзальтации, можно прочесть примерно одно и то же. Все эти шепотки, потом закрытые ворота заводов, бегство, случаи грабежей, мародёрств – не массовых, но имевших место. У всех, понятное дело, с личной спецификой.

Генштабу было предписано уезжать в Арзамас, а чекистам и милиционерам было приказано в случае прорыва немцев к Москве «произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, <...> а также все электрооборудование метро (исключая водопровод и канализацию)».

Немцы пытались сделать с Москвой то, что им удалось в Варшаве, Осло, Брюсселе, Роттердаме и Париже (Психологическая война. Как немцы штурмовали «крепость Голландия»; Кошмар Франции. Почему французы так легко сдались Гитлеру).

Летом 1941 года у гитлеровцев имелся огромный опыт по разжиганию паники в больших городах, во вражеских столицах. Немцы пытались повторить психотриллер и в Москве, вызвать в советской столице панику, сломить волю советского военно-политического руководства. Чтобы Москва капитулировала, как другие западные столицы, либо чтобы в советской верхушке произошёл раскол по вопросу продолжения войны.

Однако советское верховное руководство, видимо, изучив опыт стран Западной Европы, и зная, какую панику вызывают в крупных городах удары люфтваффе либо их угроза, позаботилось о защите столицы. Поэтому Сталин приказал в первый же месяц войны прикрыть Москву 30 авиационными полками и большим количеством средств ПВО.

Уже в июле 1941 года Московская зона ПВО под командованием Михаила Громадина включала в себя более 600 истребителей, более 1 300 зенитных орудий и пулеметов, 8 РЛС, более 600 зенитных прожекторов, более 100 аэростатов заграждения и т.д.

Чекисты и разведчики готовили в столице на случай оккупации города подпольную сеть, диверсантов, схроны с оружием, взрывчаткой и боеприпасами. Под важнейшими зданиями закладывались специальные заряды.

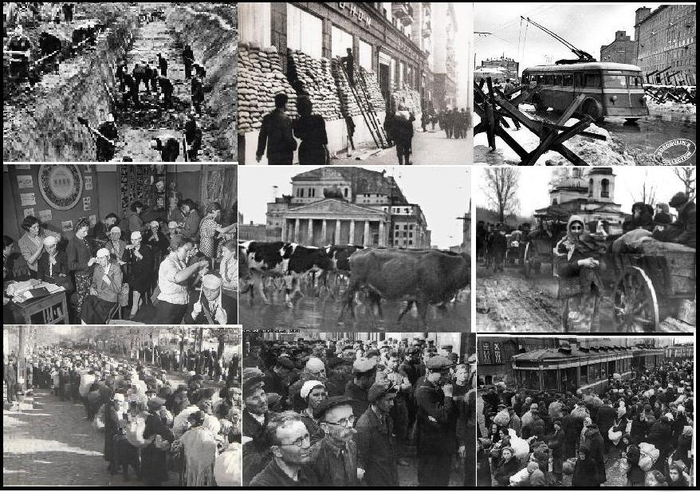

В это время пошли слухи, что фронт прорван, Сталин и правительство бежало из Москвы. Начальники на некоторых предприятиях и чиновники стали грузить семьи и добро в автотранспорт и оставили столицу. Всюду летал чёрный бумажный пепел: жгли важные документы. Местами началась паника, случаи мародерства. Громили магазины и склады. Наступил звёздный час для «дна», криминального элемента. Казанский и Курский вокзалы и вся территория вокруг были забиты испуганными людьми. Тысячи людей уезжали и уходили пешком по дорогам на Муром и Владимир.

Но большая часть жителей Москвы просто-напросто была напугана быстрым продвижением немцев к городу.

Доктор исторических наук, заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Станислав Давыдов в своей научной статье отмечал, что по Москве стали циркулировать панические слухи:

«Немцы сбросили парашютный десант за Крестовской заставой», «Все железнодорожные пути и узловые станции давно разбомблены», «Немцы в Филях» и проч.»

Он же приводит воспоминания очевидцев, что Москву 16 октября 1941 года охватила паника. Утром по радио объявили, что на фронте положение дел ухудшилось. К тому же уже весь город знал, что столицу покидает начальство.

«Я выхожу во двор — ну, во-первых, я так смотрю на помойку — у нас так отдельно там между домами. На помойке стоят тома: Ленин, Карл Маркс — в общем, все… бюсты Ленина, Сталина стоят. Так выхожу на улицу — едут грузовики, и там стоя люди едут, уезжают. Идут с рюкзаками. Я как запомнила: женщина, рюкзак и кружечка у нее. В общем, все. Начальства не было», — рассказывала одна москвичка.

«На улицах масса народу с вещами, с поклажей: идут, едут, лица измученные и злые. Везут и тащат на плечах вещи и в детских колясочках, и на грузовиках с прицепом; несут и везут вещи: и одежду, и штору, и портреты, в трамвай лезут с ножными швейными машинками, какими-то шкафчиками…» — отмечали свидетели паники.

Решающим обстоятельством стало закрытие метрополитена, в котором начались работы по демонтажу. Рубился электрокабель, на станции «Динамо» приступили к демонтажу эскалаторов, на подстанциях демонтировались трансформаторы.

За шесть лет существования метро москвичи привыкли к тому, что подземка всегда работает без сбоев. И, когда 16 октября 1941 года метрополитен остался закрытым, это восприняли как знак неизбежного падения города.

В результате люди стали действовать по принципу: "Спасайся, кто может!", а пример показывало большое и малое начальство.

Кстати, то, что метро не работало весь этот день, — легенда. Уже к двум часам дня пришел приказ возобновить работу подземки, а в 18:45 по Кировско-Фрунзенской линии прошел первый поезд. На Горьковской ветке работы по демонтажу зашли дальше, поэтому восстановить там движение удалось только 17 октября.

Из письма военного врача Казакова с фронта жене о событиях в Москве: «16-го там была невероятная паника. Распустили слух, что через два дня немец будет в Москве. „Ответственные“ захватили своё имущество, казённые деньги и машины и смылись из Москвы. Многие фабрики остались без руководства и без денег. Часть этих сволочей перехватали и расстреляли, но, несомненно, многие улизнут. По дороге мы видели несколько машин. Легковых, до отказа набитых всякими домашними вещами».

На улицы беззастенчиво спускались сброшенные с немецких самолётов листовки с надписями, вроде такой: «Москва не столица. Урал не граница».

Историю с прорывом немцев в черту города подтверждает историк и журналист Искандер Кузеев (эфир радиостанции «Эхо Москвы» от 30 июня 2008 г.). Он рассказал, что занимается мемуарами участников войны. По словам Кузеева, 30 мотоциклистов проехали по мосту в районе нынешнего метро «Речной вокзал». Они были остановлены перед станцией метро «Сокол».

Кроме них, в город прорвался единичный вражеский танк – это произошло около метро «Тушинская». Этот танк будто бы заблудился, он прошел по мосту и остановился на нем. Из люка высунулся немецкий офицер, огляделся вокруг, после чего танк развернулся и ушел в обратном направлении. Кузеев не приводит источники информации в своем интервью.

О появлении в Химках немецких мотоциклистов упоминает нарком путей сообщения Иван Владимирович Ковалев. Его слова приводит в своей книге «Говорят сталинские наркомы» историк Георгий Куманев. Во время обороны Москвы Ковалев был начальником Управления военных сообщений Красной Армии и руководил воинскими перевозками, в его ведении были передвижения воинских эшелонов по территории страны. Он рассказывает, что 14 октября после захвата немцами Калинина все поняли, что Москве угрожает серьезная опасность. Фронт был совсем рядом – в дачном Подмосковье появились вражеские танки, что для людей стало полной и шокирующей неожиданностью. Дело в том, что по радио передавали не точные сведения о положении на фронте, а давали информацию в завуалированном виде. Город был полон самых разных слухов, говорит Ковалев.

А вот что рассказывает о прорыве немецких мотоциклистов Владимир Карпов в своей книге-биографии «Маршал Жуков, его соратники и противники в годы войны и мира» (опубликовано в «Роман-газете» за 1991 год). Этот эпизод передавался и письменно, и устно в разных вариантах. В 1988 году журналист Лев Колодный провел расследование и расспросил тех, кто непосредственно столкнулся с подразделением немецких мотоциклистов – это были передовые разведчики, которые прорвались ближе всех к рубежам столицы. Свидетельствует подполковник А.Мишин, служивший в дивизии НКВД им. Дзержинского, которая должна была вести борьбу с авиадесантами немцев. 16 октября поступил приказ выдвинуться и уничтожить противника в село Крюково. На мосту в Химках 1-я рота повстречала мотоциклистов, приняв их за своих. Однако те внезапно открыли по нашим солдатам огонь. Стало ясно, что перед ними немцы. Мимо как раз проходила колонна танков, танкисты из пулеметов расстреляли два мотоциклетных экипажа, а три уцелевших прорвались сквозь огонь к водной станции «Динамо», где их все-таки уничтожили. Эти немцы стали первыми и последними, добравшимися до Москвы.

Паника, грабежи и мародерство

В условиях информационного вакуума город на несколько дней погрузился в пучину хаоса. Советская печать сообщать ни о чём не спешила или извещала скупо. В условиях большой войны это было разумно.

Фото жертв и разрушений, интервью с обезумевшими от горя людьми, известия о «парашютистах и шпионах» и подобном – всё это вызвало мощную волну паники и ужаса в Голландии, Бельгии и Франции. Жертвы Гитлера теряли волю к сопротивлению, обезумевшие толпы вели к деморализации армии. Руководство стран-жертв агрессии бежало или капитулировало.

Поэтому советские СМИ жестко контролировались, сообщения были краткими, сухими, пресса сохраняла спокойствие в самые страшные моменты войны. Радиоприёмники были изъяты, что сделало страну неуязвимой для вражеской пропаганды.

Многие понимали, что немцы могут ворваться в Москву, и на восток от города потянулись вереницы грузовиков и пеших беженцев. У магазинов образовались огромные очереди, товары по талонам выдавали на месяц вперед, зарплаты рабочим выдавались также на месяц вперед. А случалось, что не выдавали — потому что Госбанк с наличными деньгами уже эвакуировался. Валентина Гризодубова вспоминала, что на одном из заводов «директор уехал и забрал деньги, не хватило выдать зарплату». В подмосковных архивах сохранилась целая коллекция старых трудовых книжек одного из заводов, в который последняя запись «уволен 16 октября 1941 года».

Бывали случаи, когда к востоку от Москвы грузовики грабили местные рабочие, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документы НКВД.

«Группа лиц из числа рабочих завода #219 (Балашихинский район) 16 октября напала на проезжавшие по шоссе Энтузиастов автомашины с эвакуированными из г. Москвы и начала захватывать вещи эвакуированных. Группой было свалено в овраг шесть легковых автомашин. В рабочем поселке этого завода имеют место беспорядки, вызванные неправильными действиями администрации и нехваткой денежных знаков для выплаты зарплаты».

«Обиженных» советской властью граждан: рассекреченные рапорты сотрудников НКВД своему начальству рисуют точно такую же картину и сообщают массу частных и достоверных подробностей. Вот один из самых безобидных из них: «16 октября группа грузчиков и шоферов, оставленных для сбора остатков имущества эвакуированного завода № 230, взломала замки складов и похитила спирт. Силами оперсостава грабеж был приостановлен. Однако 17 октября утром та же группа людей во главе с диспетчером гаража и присоединившейся к ним толпой снова стали грабить склад. В грабеже принимали участие зам. директора завода Петров и председатель месткома. При попытке воспрепятствовать расхищению склада избиты секретарь парткома завода и представитель райкома ВКП(б)».

Из рапортов УНКВД по Москве и Московской области: «16 октября слесарь мотоциклетного завода (Пролетарский район г. Москвы) Некрасов похитил со склада спирт и вместе с грузчиком Гавриловым и кладовщиком склада Ярославцевым организовал коллективную пьянку. 17 октября Некрасов совместно с этими же лицами проводил около гаража завода групповую контрреволюционную агитацию погромного характера, призывал рабочих уничтожать евреев.

Многие «штурмовали» Казанский вокзал, пытаясь попасть на уходившие из Москвы поезда. Главный редактор газеты «Красная Звезда» Давид Ортенберг вспоминал, что его корреспонденты, побывавшие в разных районах Москвы, передавали «о людях, которые, боясь опасности или усомнившись в силе Красной Армии, добыв всеми правдами и неправдами пропуска или без пропусков, штурмовали Казанский вокзал; о тех, кто, погрузив в служебные машины всякий свой домашний скарб, устремились на восток, осаждая контрольно-пропускные пункты на Рязанском и Егорьевском шоссе; о брошенных складах с имуществом и продуктами».

Писатель Константин Симонов о московской панике 16 октября 1941 писал, что «…многие в Москве в этот день были в отчаянии готовы поверить, что завтра в нее войдут немцы». Хаос царил в здании ЦК ВКП(б) на Старой площади — там были выломаны ящики из столов, раскиданы бланки и служебные документы, в том числе — с грифом «секретно».

Секретарь Союза писателей СССР Александр Фадеев сообщал, что поэт Василий Лебедев-Кумач, автор слов песни «Священная война», привез на вокзал «два пикапа вещей, не мог погрузить их в течение двух суток и психически помешался».

Супруга Лебедева-Кумача же утверждала, что тот, увидев в газетном ларьке портрет Сталина, «заорал диким голосом: «Что же ты, сволочь усатая, Москву сдаешь!» Поэта-песенника впоследствии лечили в психиатрической больнице НКВД в Казани.

Свидетель: 17 или 18 октября я видела, как по мосту везут на санях мешками сахар, конфеты. Всю фабрику “Красный Октябрь” обокрали. Мы ходили на Калужскую заставу и дальше, кидались камнями в машины, на которых начальники уезжали. Возмущались, что они оставляли Москву.

Тащили с заводов и фабрик все, что могли, и простые служащие. Физик Владимир Сперантов, бывший в 1941-м подростком, впоследствии вспоминал: «Народ сообразил, что дело плохо и, поняв, что начальству ни до кого и ни до чего нет дела, начал — где потихоньку, а где была возможность, то и всерьез — тащить все, что под руку попадется». Конечно, особенно привлекательными были места, где делали еду. С «Красного Октября» волокли конфеты и плитки шоколада, с фабрики «Ударница» — пакеты с мармеладом и пастилой, а попутно и бочонки с патокой и мешки с сахаром. Казалось, наступают последние дни. Но конца света не произошло.

Вечером 16-го и весь день 17 октября во многих дворах рвали и жгли труды Ленина, Маркса и Сталина, выбрасывали портреты и бюсты вождя в мусор.

Областное управление НКВД докладывало:

«17 октября в Бронницком районе в деревнях Никулино и Торопово на некоторых домах колхозников в 14 часов были вывешены белые флаги. На место послан оперативный работник. В деревнях Петровское, Никулино, Свободино и Зеленое наблюдаются попытки отдельных колхозников разобрать колхозный скот, подготовленный к эвакуации».

Далеко не все москвичи боялись прихода немцев.

Историк литературы Эмма Герштейн вспоминает, как соседи в доме обсуждали вопрос: уезжать из Москвы или оставаться? Собрались друзья и соседи и уговаривали друг друга никуда не бежать:

«Языки развязались, соседка считала, что после ужасов 1937-го уже ничего хуже быть не может. Актриса Малого театра, родом с Волги, красавица с прекрасной русской речью, ее поддержала.

— А каково будет унижение, когда в Москве будут хозяйничать немцы? — сомневаюсь я.

— Ну так что? Будем унижаться вместе со всей Европой, — невозмутимо ответила волжанка».

О фашистских зверствах тогда мало что было известно. Не было еще чувства ненависти к врагу. Это было заметно. 29 сентября на собрании партактива Щербаков говорил:

«У нас в Москве арестовано немало людей, которых засылают немцы. Особенно используют уголовников, используют бывших кулаков. Одним дают задания по диверсиям, мы таких переловили немало. Но значительной части дают одну установку: идите и расскажите, что мы вас не били, никого не бьем, не режем. Наоборот, вас напоили водкой, накормили, хлеба дали на дорогу. Вот, товарищи, какова механика, ясная, простая и очень коварная. И этой механики многие не видели, не разгадали. И находятся и среди партийных людей, которые наслушаются и говорят: немцы не трогают русских людей…»

Профессор Леонид Иванович Тимофеев запечатлел приметы тех дней:

«В очередях и в городе — резко враждебное настроение по отношению к старому режиму: предали, бросили, оставили. Уже жгут портреты вождей... Национальный позор велик. Пока нельзя осознать горечь еще одного и грандиозного поражения — не строя, конечно, а страны. Опять бездарная власть...»

Да, были и те, кто ждал немцев: в парикмахерских делали прически некоторые молодые дамы. Были взрослые, которые жгли партбилеты, школьники, прятавшие пионерские галстуки, домохозяйки, готовившие лучшие наряды, чтобы встречать «культурных немцев». Но все они составляли меньшинство.

Замдиректора завода «Точизмеритель» имени Молотова по фамилии Рыгин, нагрузив машину большим количеством продуктов питания, пытался уехать с заводской территории. Был задержан и избит рабочими.

Вспоминает писатель Аркадий Первенцев: «Мы выезжали из Москвы по шоссе Энтузиастов. Оно было запружено толпой. Несколько человек бросились на подножки, на крышу машины. Застучали кулаками по стеклам. Лобовое стекло треснуло и рассыпалось. Десятки рук схватили машину и сволокли на обочину. Какой-то человек поднял капот и начал рвать электропроводку. Десятки рук потянулись в машину и вытащили мою жену. “Что вам нужно?” — закричал я. В ответ заорала сотня голосов: “Небось деньги везешь? А нас бросили голодными! Небось парторг или директор, сволочь?”

Писательница Мария Белкина о событиях в октябре 1941-го:

«Уезжали актёры, писатели, киношники: Эйзенштейн, Пудовкин, Любовь Орлова… Все пробегали мимо, торопились, кто-то плакал, то кого-то искал, кого-то окликал… Подкатывали шикарные лаковые лимузины с иностранными флажками — дипломатический корпус покидал Москву. И кто-то из знакомых на ходу успел мне шепнуть: правительство эвакуируется, Калинина видели в вагоне!.. А я стояла под мокрым, липким снегом, который всё сыпал и сыпал, застилая все густой пеленой, закрывая от меня последнее видение живой Москвы. Стояла в луже в промокших башмачках, в тяжёлой намокшей шубе, держа на руках месячного сына, завёрнутого в белую козью шкурку, стояла в полном оцепенении, отупении, посреди горы наваленных на тротуаре чьих-то чужих и своих чемоданов».

Тамара Константиновна Рыбакова:

«Наш дом находился недалеко от завода имени Владимира Ильича, а «Гознак» находился совсем рядом с нашим домом, и немцы старались своими бомбами попасть в эти объекты, но им не удалось разбомбить их. Бомбы летели где-то рядом, в т. ч. и на наш дом («зажигалки»), тушились взрослыми жильцами, членами ПВО, которые дежурили на крыше, среди них была и моя мама. После бомбёжки я и мои подруги выходили на улицу и собирали осколки снарядов в мешки и сдавали их в металлолом (конечно, безвозмездно). И так — до следующей бомбёжки. Было очень страшно, когда звенела сирена, все бежали в бомбоубежище. Мне было обидно, что в бомбоубежище почти никогда не было со мной моей мамы — она была на крыше (чердаке) и была ответственна за тушение бомб».

Вот как писатель Владимир Войнович начал 61-ю главу своего знаменитого романа о солдате Иване Чонкине: «Говорят, в Москве какого-то октября была всеобщая паника. Никто не знал, что происходит на фронте, никто не работал, никто никому не подчинялся. На вокзалах творилось что-то невероятное. Люди осаждали стоявшие на путях теплушки и вагоны электричек, во всех направлениях, лишь бы из города, ехали на машинах, мотоциклах, лошадях, велосипедах, шли пешком, толкая перед собой тачки с пожитками. Метро не работало. Магазины, банки, сберкассы были открыты: заходи, бери, если чего найдешь. На улицах не видно было ни военных патрулей, ни милиции, райкомы и райисполкомы не действовали, власти не было».

Из дневника писателя Аркадия Первенцева: «Если бы немцы знали, что происходит в Москве, они бы 16 октября взяли город десантом в пятьсот человек. Сотни тысяч распущенных рабочих, нередко оставленных без копейки денег сбежавшими директорами, сотни тысяч жен рабочих и их детей, оборванных и нищих, были тем взрывным элементом, который мог уничтожить Москву раньше, чем первый танк противника прорвался бы к заставе. Да, Москва находилась на пути восстания!

Вспоминали очевидцы, овладел москвичами: «Выходя утром на улицу, они с тревогой всматривались, стоит ли на посту на площади наш, советский милиционер или уже немецкий солдат».

Вот выписка из секретной справки Московского горкома партии и прокуратуры Москвы: «16-17 октября из 438 предприятий, учреждений и организаций сбежало 779 руководящих работников. Было похищено наличными деньгами 1 484 000 рублей, а ценностей и имущества на 1 051 000 рублей. Угнаны сотни легковых и грузовых автомобилей. Выявлен 1551 случай уничтожения коммунистами своих партийных документов вследствие трусости в связи с приближением фронта».

Во время вспышки паники 16 октября 1941 года Сталин, как вспоминал нарком авиапромышленности Алексей Шахурин, приказал немедленно:

«Наладить работу трамвая и метро. Открыть булочные, магазины, столовые, а также лечебные учреждения с тем составом врачей, которые остались в городе. Вам и Пронину надо сегодня выступить по радио, призвать к спокойствию, стойкости, сказать, что нормальная работа транспорта, столовых и других учреждений бытового обслуживания будет обеспечена».

17 октября по радио выступил первый секретарь Московского горкома ВКП (б) Александр Щербаков, который более или менее убедительно разъяснил необходимость эвакуации некоторых учреждений и промышленных предприятий, решительно опроверг слухи о готовящейся сдаче столицы, призвал москвичей защищать столицу до «последней капли крови» и сказал самое главное, что Сталин — в Москве.

Сам Сталин принял решение остаться в Москве.

По одной из легенд, 16 октября Сталин приехал на вокзал, где для него был подготовлен поезд. На заседании Политбюро он уже сказал, что собирается эвакуироваться. Вождь якобы долго ходил по платформе, думал. И в последний момент передумал.

Вечером 16 октября Моссовет приказал всем учреждениям, предприятиям и магазинам возобновить работу по установленному порядку. Милиция должна была следить за исполнением. На следующее утро рабочие вернулись на свои заводы. Один день московского безвластия остался позади. Но на улицах и в очередях люди продолжали роптать. Многих злило, что власти не удосужились ничего объяснить. «Пусть бы сказал хоть что-нибудь… Худо ли, хорошо ли — все равно… А то мы совсем в тумане, и каждый думает по-своему… »

Тем временем в Москву стягивали дополнительные силы НКВД, чтобы поддерживать порядок. Теперь они пригодились. 16 октября ситуацию кое-как взяли под контроль войска.

Параллельно молодёжь, студенты, вчерашние школьники-комсомольцы и коммунисты записывались добровольцами на фронт и в ополчение. Отдавать Москву немцам никто не хотел.

В отличие от немецкого фольксштурма образца 1945 года, запись в советское ополчение была сугубо добровольным делом. Мрачная легенда об ополчении, поголовно брошенном без оружия под гусеницы немецких танков, не соответствует действительности. Основные силы ополченцев старались держать неподалёку от Москвы на случай, если стрелковые дивизии на Можайской линии и за ней будут снова разгромлены. На фронт выдвигались только их отдельные части, и вскоре ополченцев переформировали в обычные стрелковые дивизии. В самой Москве развёртывали мелкие добровольческие отряды. Они должны были сражаться на улицах при прорыве немцев в город.

Ситуацию быстро взяли под контроль. Наркоматы продолжали работать, высшее руководство осталось в столице, а армейские части и НКВД обуздали стихию в считанные дни. Эвакуацию удалось провести организованно, а люди, которые ещё вчера не знали, что их ждёт дальше, отправились на защиту столицы.

19 октября 1941 года танки армии "Центр" вновь рванулись на Москву, но их встретили выросшие как из-под земли армии Калининского фронта, принявшие свежее пополнение с Урала. Атаки немцев были отбиты, и 23 октября генерал-фельдмаршал фон Бок подписал директиву о приостановке наступления на Москву.

С 20 октября в Москве ввели осадное положение, по которому нарушителей порядка предписывалось привлекать к суду военного трибунала, «а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте», отмечал Станислав Давыдов.

24 октября газета «Известия» сообщала, что НКВД уничтожил «антисоветскую бандитскую группу грабителей, нападавшую на выезжавшие за город машины». Проводились и показательные расстрелы — двоих рабочих казнили якобы за подготовку диверсии на производстве, а директора одного магазина — за позволение расхитить товары со склада.

А укрепить боевой дух москвичей, добавляет историк Давыдов, помог парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции 7 ноября. Жители столицы были впечатлены торжественным шествием войск по Красной площади.

«После парада настроение совершенно изменилось. В очереди другие разговоры, появилась уверенность», — говорили очевидцы.

Накануне праздника (7 ноября) 6 ноября состоялось знаменитое выступление Сталина на станции метро «Площадь Маяковского», посвященное 24-й годовщине революции.

«Главный боевик» НКВД Павел Судоплатов вспоминал: Сталин хотя и сдал, но по-прежнему излучал спокойную уверенность и властную силу. Его речь о неизбежности победы закончились длительными овациями. Сталина не хотели отпускать, и он только и мог, что показывать бушующему собранию на часы. Его энергия и воля позволили Москве выстоять, как и всей стране. Это был настоящий народный вождь.

К началу осады, 20 октября 1941 г., половина москвичей (2,2 млн человек) покинула столицу. Оставшиеся в городе копали окопы и траншеи, перегораживали улицы противотанковыми ежами и баррикадами, работали на предприятиях.

Осада Москвы продолжалась сравнительно недолго. 5-6 декабря 1941 г. советские войска перешли в контрнаступление. Гитлеровский план окружения и взятия Москвы был сорван. Сообщение об этом вызвало настоящее ликование в столице: люди целовали газеты с долгожданной радостной сводкой (это фиксировали группы по спецработе в Москве). Уже в конце января 1942 г. советские войска освободили всю Московскую область - враг был отброшен от столицы на 150-300 км. К тому времени с улиц города убрали баррикады и ежи.

Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо за внимание!