Происхождение имени бога Велеса

ВЕЛЕС- наиболее почитаемый бог у сельских жителей, в частности славян судя по общепринятой истории. Если исходить из языков волжскофинских народов мордвы(Мокша,Эрзя), то Велес переводится вероятно от Велеса-В Селе, т.е. по сути ВЕЛЕС -СЕЛЬСКИЙ, именно поэтому возможно и был наиболее почитаем сельскими жителями.

Блокнот из дерева и кожи. Ручная работа

Изображения: Лапа и символ Велеса, надпись

Формат: А5

Блок: сменный

Цвет: эбеновое дерево 2

Кожа: коньяк

Вид: лакированный

Особенности: две застежки

По желанию заказчика: цветное изображение и вставка для ручек.

Блокнот из дерева и кожи с любым изображением или надписью⚜

Воплотим любую идею для вас и вашего бизнеса

Удиви креативным подарком 💫

Изделие лакированное💫

Предлагаем выбрать цвет кожи и дерева ✨

"Рукопись, найденная в...": правдивая история известных фальшивок-2

Прошлая часть вызвала некоторые споры в комментариях, которые, как обычно, быстро ушли в сторону. Думаю, это связано с тем, что упомянутые в ней фейковые «документы» - относительно свежие и касаются событий, близких к современности. В этот раз речь пойдет о более старых подделках и эпохах. На всякий случай, напомню – тема поста сами фальшивки, история их появления и разоблачения. А не более глобальные вопросы, как например, есть ли у западных стран планы ослабления России или – существуют ли тайные общества.

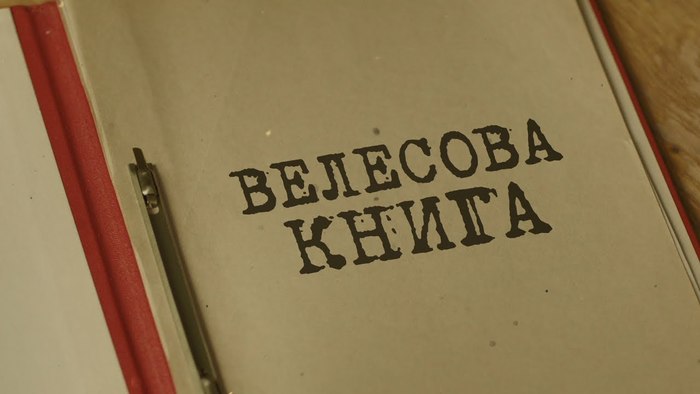

«Велесова книга»

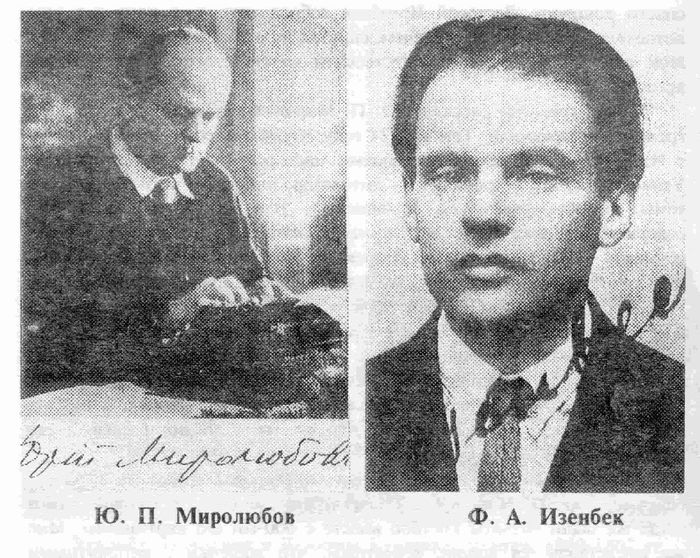

В принципе, эта фальшивка даже моложе «Протоколов сионских мудрецов», но в ней речь идет о более отдаленных временах. Первым «Велесову книгу» опубликовал русский писатель-эмигрант Юрий Миролюбов. Он уверял, что изначально этот текст был записан древнерусскими язычниками на деревянных дощечках. Дощечки в годы Гражданской войны обнаружил некий белый офицер Изенбек, который увез их с собой в эмиграцию. А там они попали в руки Миролюбова, десятилетия потратившего на их расшифровку. Пока в 1953 году вместе с другим эмигрантом Александром Куренковым они не издали текст «Велесовой книги» в Сан-Франциско. Правда, тогда особого интереса эта брошюра ни у кого не вызвала.

Потом в продвижение книги включился еще один эмигрант Сергей Парамонов. Биолог по образованию, в годы Великой Отечественной войны он не стал эвакуироваться из Киева, по его словам, чтобы сберечь коллекцию Зоологического музея, где работал. В итоге, он покинул Киев в 1943 году, сопровождая ту самую коллекцию, которую немцы вывозили в Германию. После войны ему удалось избежать репатриации и уехать в Австралию. Там он стал писать книги «по альтернативной русской истории» под псевдонимом С. Лесной. Он же сделал первый «литературный перевод» «Велесовой книги».

А спустя десятилетие советский посол в Австралии Николай Месяцев, отозванный со своего поста из-за скандала с участием советских граждан привез экземпляр книги Лесного в СССР.

После исключения из партии Месяцева отправили в «почетную ссылку» старшим научным сотрудником в Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН). Там он сошелся с Валерием Скурлатовым, который уже в 1980-е засветится среди русских националистов. Но это будет позже, а в 1976 году эта парочка сумела опубликовать в «Неделе» (воскресное приложение газеты «Известия») статью о «Велесовой книге» в любимом всеми конспирологами стиле «историки скрывают правду». И вот с этого времени «Велесова книга» на долгое время стала популярной в кругах наших сограждан, интересующихся историей. А для возникшего чуть позже движения неоязычников («родноверов») чуть ли не манифестом.

Ну а теперь перейдем к перечислению причин, по которым историки считают ее подделкой (кстати, первый детальный разбор этих причин был опубликован в журнале «Вопросы истории» еще в 1977 году, так что дальнейший самообман ее поклонников дело сугубо добровольное).

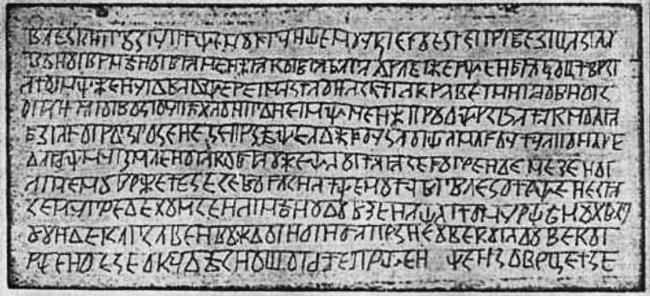

Первое. Никто, кроме Миролюбова, не видел этих табличек, после того, как он их переписал, они «удачно» пропали. Сам Миролюбов постоянно путался в их описании: текст на них то был «выжжен», то «выцарапан шилом» (при этом позже сказано, что текст «выцвел»). А единственная их фотография оказалась снимком вовсе не с дощечки, а с рисунка на бумаге.

Второе. Утверждается, что она написана в IX веке докириллическим языческим письмом. Но на упомянутом снимке с бумажной «таблички» видна как раз деформированная кириллица (которую позже изобрели Кирилл и Мефодий), а некоторые буквы выглядят так, как они сложились веку ко временам Ивана Грозного.

Третье. По содержанию, количеству персонажей, их биографиям «Велесова книга» на порядок беднее других известных нам древних эпосов, той же «Эдды» или греческих мифов. И это при том, что она «описывает» события, якобы, охватывающие тысячелетия. Лично мне тут стало совсем обидно за славян.

Четвертое. По заключению языковедов, автор текста явно не владел старославянским языком, и произвольно смешивал в тексте русские, украинские, польские, сербские и другие гораздо более поздние орфографические и морфологические формы. Это определение, кстати, хорошо подходит самому Миролюбову, который до того написал немало фантастики, основанной на мифах древних славян. А еще в этом «ведическом трактате» часто встречаются обороты из Библии, типа «и ныне и присно и во веки веков», «тайна сия велика есть».

Пятое. Главный довод лингвистов. Язык «Велесовой книги» — это, строго говоря, вообще не язык. Он начисто лишен грамматического строя, нет системы склонений и спряжений, зато полно химер типа «я пришли», «ты делаю», «они напишешь». Язык без грамматического строя попросту не может существовать. Его невозможно не то что выучить, но даже и сымитировать. По этой же причине «Велесову книгу» нельзя адекватно перевести.

А в 1990 году известный филолог-медиевист Олег Творогов не только собрал все эти аргументы воедино, но и обоснованно предположил, что настоящий автор – Миролюбов (Творогов нашел множество псевдоисторических построений в произведениях Миролюбова 1920-1940-х годов, которые потом перешли практически без изменений в «Велесову книгу»). Для специалистов на этом вопрос, в принципе, был закрыт. Но, насколько я знаю, до сих пор есть чудики, которые верят в ее подлинность. Об одном таком я здесь как-то рассказывал (мы вместе заканчивали истфак). Хотя, если учесть, что он успешно издает книги по «правдивой истории славянского язычества», столь же «правдивые», как «Велесова книга», то еще вопрос – кто чудик, он или его читатели?

Записка готского топарха

Эта история началась на сто с лишним лет раньше. 1819 год. Париж оправляется от последствий революции и наполеоновских войн. Русская армия вернулась домой, но наших соотечественников без труда можно встретить в столице Франции. В ходе одной такой встречи хранитель греческих рукописей королевской библиотеки Парижа Карл Бенедикт Газе познакомился с русским канцлером Николаем Петровичем Румянцевым. И получил от него деньги на издание «Истории» Льва Диакона (византийца, жившего в Х веке). Диакон был близок к императорскому двору, а значит, хорошо информирован, что нашло отражение в его десятитомном сочинении. В частности, оно является прекрасным источником сведений о балканских походах князя Святослава, с котором боролась Византия.

В примечаниях к изданию Газе указал, что видел еще одну византийскую рукопись, описывающую события русской истории. После разгрома Наполеона, по словам Газе, рукопись увезли из Парижа в неизвестном ему направлении, но он успел переписать и перевести несколько отрывков. Эти отрывки он опубликовал под общим названием «Записка готского топарха» (топархами тогда называли губернаторов приграничных областей).

Первый отрывок описывает путешествие рассказчика через снега с неким посольством и его переправу через реку Днепр: «Некоторые из лодок, будучи затоплены, стремительно тонули – таким оказался рассвирепевший Днепр». Преодолеть реку удалось только после того, как она покрылась льдом, но и далее путь был непрост: поднялся северный ветер огромной силы, дороги были непроходимы, буря слепила снегами. «Мы не прошли… и семидесяти стадий… Снег был в четыре локтя», – говорилось в тексте.

Второй отрывок был посвящен нападению неких варваров на область, которой управлял рассказчик. В третьем отрывке он вновь отправляется с посольством к некоему могущественному правителю, «царствующему к северу от Дуная, сильному многочисленным войском и гордому боевою силою». «Я был принят в высшей степени гостеприимно… рассказал ему обо всем… и [он] отдал мне охотно снова всю область Климат» (так в византийских источниках обозначаются их владения в Южном Крыму). Поскольку в опубликованных текстах не указывались точные даты событий, то разные комментаторы отводили на роль «северного правителя» то Святослава, то Владимира Мудрого, а то и Ярослава Мудрого.

Вообще «Записка…» вызвала большой интерес и есть масса ее интерпретаций, не все, кстати, считали, что там речь о Киевской Руси, были версии про болгарских правителей, а роль варваров во втором отрывке отводили то венграм, то печенегам.

В общем, ученых дискуссий было иного. Но в 1970 году на Международном конгрессе исторических наук в Москве выдающийся американский византинист Игорь Шевченко объявил, что «Записка готского топарха» — это фальсификация, написанная самим Газе. И не просто заявил, но и убедительно обосновал свой вывод.

Для начала Шевченко изучил корректурные листы «Записки…», хранившиеся в парижских архивах. И показал, что в этой корректуре Газе правит греческий текст не как издатель, а как автор. Заменяет слова не синонимами, а новыми терминами, «деревню» на «город» на похожие друг на друга, а на совсем непохожие. Например, слово «деревня» он заменяет словом «город», что, согласитесь, совсем не одно и то же.

Далее Шевченко обратил внимание на то, что рукопись, «относящаяся к Х веку» написана языком, характерным для византийских текстов XIII века. И на то, что в первоначальном варианте она состояла из двух отрывков, к которым в ходе подготовки к публикации добавился третий (и это спустя восемь лет после «таинственного исчезновения» оригинала).

Затем Шевченко привел ряд документов из архива канцлера Румянцева, из которых следовало, что тот щедро оплатил работу Газе. Желание раскрутить русского вельможу на новые «гранты», по мнению ученого и подтолкнула Газе к написанию «Записки…». И судя по личному дневнику хранителя рукописей, до которого тоже добрался дотошный американец, тот был человеком весьма циничным и достаточно образованным, чтобы изготовить качественную подделку.

Часть участников конгресса сразу признала правоту Шевченко (к тому же сомнения в ее подлинности на полвека раньше уже высказывал наш выдающийся специалист по истории Византии Бенешевич, но ему не разрешили работать с заграничными архивами в поисках доказательств сомнений). Но были и те, кто сомневался. Точку в этом вопросе уже в нашем веке поставил петербургский византинист Игорь Павлович Медведев. Для начала он сумел найти еще один поддельный текст от Газе, но там фальсификатор сработал менее тщательно (вероятно, потому, что не планировал продавать текст русским спонсорам). Вместе с Шевченко им даже удалось найти оригинальную рукопись, которую Газе «переписал», заменив время и место событий, вместе с именами их участников. И на полях текста обнаружились пометки, сделанные почерком Газе. Технология подлога стала понятной: хранитель находил малоизвестный текст и, взяв сюжет за основу, обрамлял его «нужными» деталями, которые должны были вызвать интерес заказчика. На основе этого Медведев остроумно предположил, что первый отрывок «Записки…» списан с воспоминаний какого-нибудь французского офицера, бежавшего из Москвы по зимним дорогам. Как бы то ни было, на сегодня «Записка…» считается полностью дискредитированным источником.

Краледворская рукопись

Интересное совпадение – история этой подделки начинается в том же 1819 году, но в Чехии. Некий филолог Вацлав Ганка опубликовал под этим названием несколько лирических стихотворений на старочешском языке и восемь эпических сказаний о подвигах героев, чьи имена известны по старым хроникам. Он уверял, что нашел эти тексты двумя годами ранее в подвале одного из домов в городе Двор Кралове, где останавливался проездом. В Чехии, которая тогда была частью Австро-Венгерской империи издание «Краледворской рукописи» встретили с искренним восторгом. Причина проста: до того немцы постоянно троллили чехов тем, что у них, мол, бедная история, в которой, кроме гуситов и нет ничего героического. А тут чехи получили свой вариант «Песни о Нибелунгах».

Авторитета публикации придала поддержка со стороны некоторых ученых, прежде всего, один из основателей славяноведения Йозеф Добровский. Он же обратил внимание на то, что найденная рукопись, по сути, набор уцелевших листков гораздо большего текста, отчего чувство национальной гордости у чехов только выросло: их наследие становилось богаче на глазах.

Вацлав Ганка

Для самого Ганки тоже началась «белая полоса» - он стал одним из руководителей оргкомитета по созданию чешского Национального музея, которому сам Ганка торжественно подарил найденный экземпляр «Краледворской рукописи». Пражский бургграф Франтишек Коловрат решил не отставать и подарил музею еще одну рукопись, получившую известность как ««Суд Либуше». Точнее, это тоже была часть какого-то старинного пергамента, где рассказывалось, как некая княжна Либуше пыталась примирить двух своих враждующих вассалов, но один, недовольный решением княжны, поднял против нее мятеж… Этот отрывок вообще датировали рубежом IX и Х веков. Так началась история обретения древней чешской словесности (которая заслуживает не одного отдельного поста).

Что интересно, бургграф уверял, что получил рукопись по почте от анонима. Сорок лет спустя выяснилось, что отправителем был слуга одного австрийского фельдмаршала. Разбирая фамильный архив своего господина, он наткнулся на старинные пергаменты и решил их припрятать. А позже, узнав об открытии музея, отправить письмом его учредителю. Такой вот своеобразный патриот.

Правда, тот же Добровский предложили свою версию: рукопись была подделана Ганкой и учеником самого Добровского Йозефом Юнгманом, которые, якобы, перевели ее на современный язык с древнечешского (собственно, легкость с которой они проделали эту работу и заставила сомневаться старого ученого). Но Добровского слушать не стали, тем более, годами ранее он сам восхвалял Ганку за «Краледворскую рукопись».

Надо сказать, тогда в Праге сложился целый кружок молодых патриотично настроенных чехов, которые периодически «находили» древние чешские манускрипты.

Одна из страниц "Суда Либуши", также известного как "Зеленогорская рукопись"

Но если в отношении одних («Вышеградская песня», «Любовная песня короля Вацлава» и т.д.) ученые-слависты сразу высказывали сомнения в подлинности, то другие находки, и, прежде всего, «Краледворская рукопись», долгое время считались подлинниками. А пражское общество (образованная его часть) так и вовсе считало крайне непатриотичным сомневаться в происхождении свеженайденных памятников древней чешской письменности.

Но уже в середине XIX века ситуация поменялась, ученые, изучая все эти манускрипты, стали находить в них достоверные следы подделок. Дошло и до «Краледворской рукописи», причем, скандал получился такой резонансный, что дело попало в Пражский суд. Но опираясь на показания неких свидетелей суд сумел лишь установить, что Ганка нашел эту рукопись в Двор Кралове и все. И даже тот факт, что в предыдущих скандалах с подделкой регулярно были замешаны приятели Ганки, никак не повлиял на вердикт. Равно как и прецеденты довольно вольного обращения самого Ганки с экспонатами Национального музея (он сживал отдельные манускрипты в рукописи, в некоторых – обводил буквы чернилами, в других вымарывал и вписывал слова и предложения, по своему разумению).

Снова «Краледворская рукопись» попала в центр скандала незадолго до Первой мировой войны, когда на одном из ее листов обнаружили почти выцветшую надпись «V. Hanka fecit», то есть «В. Ганка сделал». Сторонники версии о ее подделке восприняли это как решающее доказательство. Но их оппоненты указывали на данные химической экспертизы о том, что пергамент – древний и никаких следов предыдущих надписей не обнаружено. Как поэт смог бы обвести вокруг пальца химиков, замечали они.

И только спустя два десятилетия, исследователям удалось установить имена еще двух участников этого массового «поиска древних манускриптов» - печатник Иоганн Миних и художник-реставратор Франтишек Горчичка. Дневник последнего и внес больше ясности в то, как группа молодых чехов фактически создала фундамент для изучения родной литературы и истории. По сути, они инициировали интерес в обществе и у местной власти, который потом принес немало подлинных ценных находок. Но в начале были все же фальсификаты. И «Краледворская рукопись» в их числе. Хотя намерения ее создателей и были довольно благие.

Явь, правь за здравь

Говоря о языке древней Руси, то и дело приходится рассматривать многочисленные аспекты культуры, мировоззрения и верований людей, на этом языке говоривших. Об этих людях, и о их взаимоотношении с Богом (или богами) сейчас сказано и написано столько, что диву даёшься, как это только терпит бумага.

Один из таких моментов - "славянское" трёхмирье Правь-Явь-Навь, чем-то напоминающее скандинавскую триаду Асгард-Мидгард-Хель. Как только эти три стороны бытия ни склоняют, уж куда только их ни пихают, а всё неймётся нео-ра-дно-верам.

или так:

То к трём мирам ещё и Славь пришьют, и населят её СЛАВянами. То христианскую конфессию православие (калька греческого «ортодокс», в свою очередь бывшего калькой с иудейского «иехудим», дословно «правильное учение») выведут от словосочетания "славить Правь".

То туда же ещё понапихают всяких звучных слов на "-авь", лишь бы нужное количество получилось. Трёх мало, надо пять. А лучше семь. Или девять.

Так давайте же разберёмся, откуда есть пошли эти все слави, здрави, яви и прочие нави (Оэль нгати камэйэ, Джейк Салли).

Слово "явь" широко использует русским языком для обозначения действительности как противопоставления сну, мечте или бреду («мечта стала явью»). Происходит от праслав. *avь, то есть «ясно, известно».

Поэтому очевидно, что в источниках Национального Корпуса Русского языка это слово многократно встречается. Вот только встречается оно лишь в смысле, указанном абзацем выше. Как противопоставление сну, мечте или бреду. Никаких отсылок к Мидгарду, Миру проявленному или чему-то подобному до конца XX века не встречается. А дальше - сплошь неоязыческие переливания из пустого в порожнее.

Слово "правь" это повелительное наклонение глагола "править". Слово "правь" как существительное выдумали всё те же ра-дно-веры: инглинги и прочие подобные.

В Национальном Корпусе слово "правь" встречается лишь как повелительное наклонение от глагола "править". Как имя существительное оно там тоже до конца XX века отсутствует.

Слово "навь" означает смерть или мертвеца. Слово это исконно славянское, восходит к индоевропейским корням. Есть мнение, что слова "неф" (вытянутое помещение, часть интерьера, ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов, отделяющих его от соседних нефов) и венетское nave (судно) происходят из этого же корня, а значение "смерть" прикрепилось к слову "навь" через образ погребальной ладьи.

Навки, навьи - это заложные покойники, то есть люди, умершие "злой", не своей смертью. Их даже на кладбищах не хоронили, а закапывали на перекрёстках дорог, закладывая яму камнями и ветками (отсюда и термин "заложные"). А для того, чтобы наверняка уж затруднить такому мертвецу возвращение к живым, его ещё и в гроб укладывали лицом вниз. Он там-де очнётся, не сориентируется сразу и начнёт копать вниз, а не вверх.

Слово "навь" тоже многократно встречается в источниках Корпуса. Но тоже, как и явь, означает только указанное чуть выше множество значений: смерть, мертвец. Как часть некоего Трёхмирья его (равно как и "правь" и "явь") стали упоминать лишь во второй половине XX века, после публикации широко ныне известной "Велесовой Книги".

Что же гласит оная книга о Славянском Трёхмирье?

праве бо есь невідомо уложена дажьбом, а по ньяко пря же ся теце яве і та соутворі живо то нашо а токо лі одіде сьмртье есь явь есь текоуща а творено о праві наве нбо есте по тоія до те есте нава а по те есте нава а в праві же есте явъ

Я намеренно не хочу в этом обзоре вообще касаться вопроса подлинности данной книги. Даже если считать её достоверным источником древнерусской культуры (а это ещё вовсе не факт!), это никак нельзя переносить на её интерпретации и переводы.

Например, есть и иная её трактовка, названная "Приникание". И в нём указанные строки звучат совсем иначе:

ПРАВЕ БО ЕСЬ НЕВИДОМО УЛОЖЕНА ДАЖЬБОМА

ПОНИАКО ПРИАЖЕСИА ТЕЦЕИА ВЕИ ТА СОУТ ВОРИ ЖИВОТО НАШО А ТАКО КОЛИ О ДИДЕСЬМ РТЬЕСЬ ИАВЬЕСЬ ТЕКО УЩА ТВОРЕНО О ПРАВИ НАВЕН

БО ЕСТЕ ПОТОИИА ДО ТЕ ЕСТЕ НАВА А ПО ТЕ ЕСТЕ НАВА А В ПРАВИЖЕ ЕСТЕИА ВЬПОУ ЧИХОМ СИА

что в переложении, по мнению автора:

Доля по закону, если есть не обнаружившийся ранее хозяин, что ему и отдаётся.

Владения оспаривать бегут к Вейцам те, чья суть грабители жизни нашей. Таким образом, на дедины наши с войском явились. Прибежавшим начали мы доказывать право новин.

Было это принуждение, и земля до того была не занятой, и потому есть новина и, стало быть, есть право наше. Те стали вопить…

«Чихать на это...

Как видите, никаких трёх китов славянского мироустройства. "Навь" читается в значении "новое, новина", "правь" - в значении "право". Всё обыденно, какие-то там земельные дрязги. Квартирный, так сказать, вопрос.

Вот и получается, что хвалёное "Древнее славянское триединство" покоится (как, впрочем и многое другое "древнее славянское", на деле сочинённое в перестройку или немногим позже) на совсем иных трёх устоях: на жажде власти, жажде признания и жажде наживы.

А уж на этих устоях можно какую угодно "развесистую клюкву" развести, и найдутся простаки, что в эту чушь поверят и понесут её как великое откровение. Потом, конечно, окажется, что колосс на глиняных ногах, и фундамент поплывёт, и клюква тоже разъедется. Но к тому времени бабки уже надёжно осядут в нужных карманах, и можно будет возводить новую Главную Теорию Всего. Что, в общем и происходит в наше время то тут, то там.

Сейчас вот на гребне моды лингвофричество системы "все языки произошли от русского" - на эту тему я уже много всего написал, "родовые практики" (копание в тёмном прошлом и объяснение им всех нынешних бед клиента) и прочие давно известные штуки, но с приставкой "славянские". Славянский массаж (печально известные "ладки" - тоже слово, неизвестное доселе Русскому языку), славянский бесконтактный бой с крестом и без. Дальше сами соображайте.

Если у кого-то из читателей возник вопрос: "что же делать?" - учите Древнерусский язык, настоящий Древнерусский язык по классическим учебникам, не поддаваясь соблазну лингвофричества.

Крещение Руси. Особенности древнерусского христианства в X - XII веках. Вопрос о дохристианской письменности. (Конспект 8)

Мы уже упоминали вскользь факт приятия христианства на Руси в рамках разговора об эпохе Владимира Святославича. Однако данная тема требует несколько более развёрнутого обзора. Принятие новой религии — один из важнейших моментов русской истории, который вызывает огромное количество спекуляций и мифов. От потешных «приняли христианство, а не ислам, так как поняли, что русский человек не пить не сможет» до тотального мракобесия из серии «все проблемы России из-за православия, которое является рабской религией в отличие от католицизма» и «а вот если бы оставили язычество...». Предлагаю отбросить идеалистический подход в данном вопросе и посмотреть, что говорит материалистическая наука.

Итак, мы уже писали, что в 988 году была принята новая религия — христианство, что изменяло международное положение Древней Руси и влияло на внутреннюю жизнь социума. С точки зрения внешней политики, предпочтение было отдано православной традиции из-за стремления элиты укрепить экономические, политические и культурные связи с Византией, наиболее могущественным и развитым цивилизационным центром того времени. Владимир помог византийскому императору Василию II подавить мятежи в Малой Азии и женился на сестре императора Анне. Очевидно, что Русь являлась значимым государством Европы и с принятием христианства укрепила данный статус. С точки зрения внутренней политики, приятие христианства укрепляло государственное единство: создавало опору княжеской власти, способствовало укреплению государственных институтов и нового общественного строя, который заключается в подчинении сельской общины княжеской власти. «Устав Владимира» обозначил место в обществе новой социальной группы, духовенства, и определил источники его содержания. Так согласно уставу, церкви переходила десятая часть доходов князя от дани и пошлин. Церкви передавались дела о браке и семейных отношениях. Крещение дало значительный толчок к развитию культуры, однако здесь не может идти и речи о «сдаче культурного суверенитета», поскольку богослужение велось на славянском языке.

До христианства.

Как известно, до христианства на Руси было язычество. В X веку восточных славян объединяли единые представления о мироустройстве, тесно связанные с их религиозными верованиями. Мир заполняло большое количество богов, которые поддерживали порядок в мире природы и в обществе. Особое значение имел культ предков — Рода и Рожаниц, которые почитались населением ещё долго после принятия христианства. Среди божеств выделялись те, которые управляли силами природы. Во главе восточнославянского пантеона стоял Перун — «творец молний». Богом огня был Сварог. Огонь в очаге назывался Сварожичем, который считался сыном Сварога. Сыном Сварога было и Солнце, почитавшееся под именем Дажьбога. Особое место в пантеоне занимал Велес. Если от Перуна зависело успешное произрастание злаков, то Велес был покровителем скотоводства. Перуном и Велесом клялись князь и дружина при заключении договоров с греками. Возможно, это отражает высокое значение, которое имело земледелие и скотоводство в экономике древнего восточнославянского общества.

В качестве языческих жрецов выступали волхвы, которые осуществляли богослужения и жертвоприношения, им приписывались умения заклинать стихии и прорицать будущее. Однако особой касты, как носителей специальных знаний недоступных простым людям (как это было в Древнем Египте), волхвы не сформировали. Примечательно, что функции жрецов часто выполняли правители. Не существовало и языческих храмов. Статуи богов стояли прямо на открытом воздухе. Так в Киеве была установлена статуя Перуна, украшенная серебрянной главой и золотыми усами.

Лысая гора в Киеве. Идол Перуна.

Христиане стали появляться на Руси до официального принятия христианства в 988 году. При заключении договора с Византией в 944 году часть дружины князя Игоря приносила присягу не перед статуей Перуна, а в церкви Ильи Пророка в Константинополе. После смерти мужа христианство приняла княгиня Ольга. Однако в то время все это ни имело никаких последствий. Лишь с официальным принятием на Руси христианства в качестве государственной религии христианское учение сумело получить здесь широкое распространение, занять ведущие позиции в религиозном сознании общества, а славянская письменность стать мощным орудием в руках христианских миссионеров.

Причины принятия христианства.

Согласно советской историографии, верхушка Древнерусского государства сменило веру для идеологического санкционирования новых общественных отношений, которые установились с образованием государства и выделением социальной элиты. Такая точка зрения является не совсем полной. Так история знает крупные государства со сложной социальной структурой, например эллинистические царства и Римская империя, которые успешно развивались при господстве языческого политеизма. Дело было в другом. В данном случае необходимо оценивать принятие христианства на Руси в контексте международных отношений того времени.

«Языческая государственность не могла успешно функционировать в мире, где господствовали такие монотеистические религии, как христианство и ислам. Лишь принятие христианской веры дало возможность правителям Древней Руси поддерживать равноправные отношения с могущественными соседями — правителями империи Оттонов на западе и правителями Византийской империи на востоке Европы. Сами ценности христианского учения, первоначально далекие от образа жизни и идеалов киевской дружины, решающей роли в этом выборе не играли. Дружина выбрала христианского бога не потому, что он был воплощением христианского идеала, а потому что христианский бог — покровитель богатой и могущественной Византийской империи представлялся ей более могучим, чем языческий Перун».

История России с древнейших времён до конца XVII века. М. 2006. С.163-164

Лебедев. Крещение киевлян

Постепенное изменение сознания элит под воздействием христианской веры.

Однако после того как соответсвующее решение было принято, христианское учение стало оказывать все большее воздействие на образ мыслей древнерусской правящей верхушки и ее поведение по отношению к подданным. Изменилось само представление об устройстве общества, его институтах и обычаях. В языческом обществе его устройство и нормы представлялись как нечто совершенное, вечное и неизменное, созданное при непосредственном участии богов. С принятием христианства стало утверждаться представление о том, что общественный порядок создан людьми, а поэтому несовершенен и его можно и нужно менять к лучшему.

Именно с принятием христианства у правителей Древней Руси стало складываться представление, что князь — это не просто предводитель дружины, но глава государства, который должен поддерживать порядок в обществе и проявлять заботу обо всех членах общества, а не толко о дружине. Формировалось представление о том, что правитель должен защищать слабых незащищенных членов общества от произвола со стороны сильных. Так на страницах летописи создаётся идеальный образ князя Владимира Святославича, который не только кормил всех нищих и убогих на княжеском дворе, но и велел возить телеги с едой по Киеву, чтобы накормить тех, кто не в состоянии был туда дойти.

Сопротивление крещению.

Распространение христианства после его официального принятия был долгим и не всегда легким процессом. Процесс этот шёл неравномерно. Так в городах языческий погребальный обряд (сожжение) был вытеснен христианским (погребением) к концу XI века, в сельской местности на юге Руси — в конце XII века, а на севере — аж в конце XIII века. В древнерусских землях, удалённых от Византии, распространение христианства сталкивалось с серьезными проблемами. К примеру, есть сведения о языческих выступлениях в Новгороде, в Ростово-Суздальской земле, а в земле вятичей на рубеже XI - XII веков был убит монах Киево-Печерского монастыря Купша, приехавший их крестить.

Однако следует иметь в виду, что сопротивление крещению имело в подавляющем большинстве случаев, в сущности, политический, антикиевский аспект («традиционный сепаратизм» Новгорода), нежели антихристианский, хотя имели место и другие, кроме политического, аспекты: социальный, культурный, бытовой и др.; причём религиозный аспект играл вовсе не главенствующую роль. Так или иначе, главное языческое божество (Перун), противостоявшее организационно церкви, не имело прочных корней ни у населения, ни у жречества. Когда же княжеское окружение отказалось от него, оно не могло стать знаменем сколько-нибудь массовых антихристианских движений. Во всяком случае, проявлений религиозного фанатизма мы нигде не видим. В народном сознании были сильны языческие представления, но не обязательно Перун.

Специфика древнерусского христианства в X - XII веках.

Формировавшееся в сознании широких кругов населения Древней Руси христианство было своеобразным сплавом взглядов и представлений, пришедших из христианского мира, с теми традиционными представлениями, с помощью которых человек в языческом мире определял своё место на свете и свои отношения с соседями и природой. Несмотря на то, что сложилось и достаточно прочно было усвоено представление о едином всемогущем Боге, окружающий мир продолжал быть заполненным различными силами, с которыми приходилось общаться в манере языческих времён. Так продолжали практиковаться обряды аграрной магии. В роли управляющих стихиями вместо языческих богов могли выступать христианские святые. Например, вместо Перуна посылал на землю молнии и дождь Илья Пророк. Другими стихиями продолжали ведать языческие божества низшего уровня (русалки, лешие), которые почитались наряду со святыми. Такой же сплав старого и нового мог быть характерен и для верхушки общества. В эпоху раннего Средневековья церковь, добившись прекращения открытого почитания персонажей языческой мифологии, мирились с таким положением вещей. Лишь со середины XVII века стали предприниматься планомерные попытки очистить обычаи русских христиан от языческих наслоений.

Особенности христианской культуры древнерусского общества.

Чтобы понять эти особенности, необходимо выяснить, в каком объеме было усвоено образованными кругами древнерусского общества культурное наследие Византии.

Наследие Византии включало в себя не только памятники христианской культуры, но и значительный круг памятников, принадлежавших более ранней античной культуре. Традиционная система обучения строилась здесь (как и в Европе) на изучении текстов античных авторов. Этот важнейший компонент византийской культуры не был перенесён на древнерусскую почву — древнерусскому человеку остались неизвестны античные тексты.

На Западе и в Византии священнослужитель получал доступ к античным текстам благодаря использованию латыни и древнегреческого в качестве церковного языка. Так формировалась наднациональная интеллектуальная элита и вырабатывался международный церковный, а затем и научный язык. Эта элита участвовала в развёрнутых теологических спорах, что с одной стороны, развивало культуру, а с другой — способствовало расколу церкви (протестантизм). В православии, как известно, богослужение велось на церковнославянском языке, что делало язык проповедей понятным для населения и способствовало скорейшему распространению христианского учения. В то же время такое положение дел несколько изолировало Русь от античной культуры и исключало участие русской церкви в «международных» теологических спорах.

Собственно христианская литература также перешла на древнерусскую почву из Византии не в полном объёме. Так очень рано были переведены основные руководства с изложением христианской догматики (руководство Иоанна Дамаскина). Переводились и распространялись сочинения, содержащие характеристики истин христианского вероучения и христианских этических норм. Большой популярностью пользовались сочинения проповедника IV века Иоанна Златоуста. Обильными и многочисленными были переводы житий святых, в которых христианский идеал раскрывался на ярком конкретном примере жизни человека. В то же время многие богословские тексты оставались древнерусскому читателю неизвестными.

Священное Писание распространилось не полностью, а в прежде всего в виде фрагментов, использовавшихся во время богослужения. Это были книги Нового Завета, из Ветхого Завета использовались Псалтырь и книги пророков. Не связанные с богослужением книги Ветхого Завета были намного менее известны, и не все из них были переведены на славянский язык. Первый полный славянский перевод Библии был сделан в 1499 году (так называемая Геннадьевская Библия).

Вопрос о дохристианской письменности у восточных славян.

Спорным является вопрос о письменности у восточных славян. Появились ли она с приходом христианства или ранее?

Установлено, что с момента официального принятия христианства на Русь начинает массово проникать письменность. С самого начала безусловно преобладает кириллица, однако есть свидетельства бытования и глаголицы в X—XI веках. Начинается централизованное «учение книжное» детей социальной элиты («нарочитой чади»). К памятникам самого раннего периода относятся: церковные книги (Новгородский кодекс рубежа X—XI веков, Остромирово евангелие середины XI века), надписи на древнерусских деревянных «цилиндрах-замках» (пломбах) и мечах (конец X века), легенды монет Владимира, Святополка и Ярослава, тексты на княжеских печатях, надписи на стенах церквей, берестяные грамоты (примерно с 1030 года).

Ряд исследователей (В. А. Истрин, Л. П. Якубинский, С. П. Обнорский, Б. А. Ларин, П. Я. Черных, А. С. Львов) высказывали предположение о наличии письменности у восточных славян до крещения Руси. О возможности её существования действительно косвенно свидетельствуют упоминание о ней в ряде исторических источников: в сказаниях черноризца Храбра «О письменах», в «Житиях Мефодия и Константина», записях Ибн Фадлана и Мубарак-шаха Марварруди, «Книге росписи известий об учёных и именах сочиненных ими книг» Ан-Надима, книге «Золотые копи и россыпи самоцветов» Аль-Масуди, русско-византийских договорах 911 и 945 годов.

Само по себе существование некой письменности не является принципиально невозможным. Поскольку схожие по начертанию с «рунической» системы письменности отмечались в различных соседствующих с ареалом расселения славян культурах (болгарские руны, венгерские руны, хазарские руны), при явном наличии торгового и культурного взаимодействия между ними, априорное отрицание возможности существования некой «дохристианской» письменности у славян было бы некорректно. Однако на сегодняшний момент общепризнанные образцы такой письменности лингвистике и истории неизвестны, либо носят спорный характер.

Интересным феноменом являются различные подделки, выступающие якобы как «доказательства» существования дохристианский письменности у восточных славян (как правило в среде современных неоязычников). Наиболее ярким примером такой подделки является «Велесова книга» (также Влесова книга, Книга Велеса, Дощечки Изенбека, Дощьки Изенбека). Академическая наука считает «Велесову книгу» фальсификацией, созданной в новейшее время автором, не имевшим представления о славянском языкознании (Л. П. Жуковская, Б. А. Рыбаков, О. В. Творогов, А. А. Алексеев, И. Н. Данилевский, В. И. Буганов, В. П. Козлов, А. А. Зализняк, Ф. П. Филин, В. В. Виноградов, Н. Ф. Котляр, С. С. Аверинцев, А. Л. Монгайт, А. Г. Кузьмин и др.).

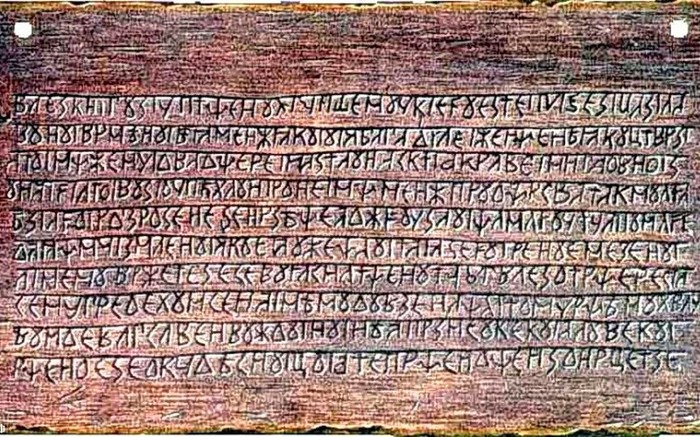

Фотография дощечки № 16 Велесовой книги

Ситуация с языком «Велесовой книги» приводит лингвистов к выводу о том, что она не может быть текстом на естественном языке, даже искажённом переписчиками более поздних времен. Создатель «Велесовой книги», по-видимому, не обладая какой-либо квалификацией в филологии, целенаправленно ставил задачу искусственного видоизменения современных русских или украинских слов с целью создания эффекта труднопонятной древности. Он стремился к тому, чтобы каждое слово писалось несколькими разными способами и не совпадало с современной русской формой, произвольно добавляя и удаляя окончания, выбрасывая и заменяя гласные, а также производя фонетические замены по образцу польских, чешских, сербских и тому подобных, в значительной части случаев с ошибками.

«Поддельность этого сочинения не вызывает у профессиональных лингвистов никакого сомнения. Я не буду здесь заниматься обоснованием этого, скажу лишь, что подделка необычайно груба и примитивна. Сочинитель был крайне невежествен в том, что касается древних языков, не имел никакого понятия о том, как языки изменяются во времени. Он представлял себе язык древних славян просто как смесь современных языков — русского, церковнославянского, украинского, польского, чешского и т. д., и именно так строил свой текст. Кроме того, он произвольно искажал слова, заменяя в них буквы, добавляя лишние слоги, обрубая концы и т. п., — в наивной вере, что всё это создаст впечатление древности. К сожалению, как и в случае с другими сочинениями лингвистов-любителей, фальшь здесь хорошо видна только профессиональным лингвистам. Неподготовленный читатель и ныне может оказаться в плену примитивных выдумок о том, как древние русичи успешно сражались с врагами уже несколько тысячелетий тому назад».

— А. А. Зализняк, академик Российской академии наук по Отделению литературы и языка, доктор филологических наук.

Заключение.

Безусловно, принятие христианства являлось важнейшим моментом в истории Древнерусского государства. Решение принять именно православную веру было целесообразно с точки зрения внешней политики, поскольку Византия являлась одним из наиболее развитых и могущественных государств раннего Средневековья.

Также христианство имело огромное значение для внутреннего развития Руси: способствовало формированию и развитию единой культуры восточных славян. Примечателен и тот факт, что в качестве церковного использовался понятный для населения славянский язык, а не латынь, как в Западной Европе. Насколько христианство «подавляло» исконную славянскую культуру? Сказать трудно. Но неоспоримым фактом является то, что язычество не было до конца искоренено (наверное, и пой сей день). Вместо этого традиционная языческая культура вполне органично смешалась с новой христианской. Вопрос существования письменности в дохристианскую эпоху до конца не решён, однако можно без сомнения утверждать, что массовое распространение письмо получило именно благодаря христианству, поскольку появилась необходимость в религиозных цирковых текстах, что сопровождалось приходом на Русь большого количества иностранной (византийской) литературы. «Велесова книга» — это бессовестная подделка, которая искажает представление об истории России, плодит мракобесие и подпитывает экстремистские движения (неоязычество).

Источники и дополнительная литература.

1/ История России с древнейших времён до конца XVII века. Под редакцией Милова. М. 2006

2/ Ковалевская Е. Г. Избранное. 1963—1999 / Под ред. д-ра филол. наук проф. К. Э. Штайн. — СПб. — Ставрополь: Изд-во СГУ, 2012. — 687 с. стр. 42—43

3/ Истрин В.А. Возникновение и развитие письма. Дохристианская письменность славян. М. 1965. Стр. 442 - 446.

4/ Нефедов В. С. Археологический контекст «древнейшей русской надписи» из Гнездова // Гнездово. 125 лет исследования памятника. Труды ГИМ. Вып 124. М., 2001. С. 65.

5/ Зализняк А. А. О профессиональной и любительской лингвистике // Наука и жизнь, 2009, № 1—2.

6/ Кузьмин А. Г. Падение Перуна. Становление христианства на Руси. Издательство: М.: Молодая гвардия, 1988.

7/ Фроянов И. Я. Древняя Русь IX—XIII веков. Народные движения. Княжеская и вечевая власть. Издательство: М.: Русский издательский центр, 2012.

8/ Википедия. Велесова книга , История русской письменности.

9/ Фурсов А.И. Курс лекций.

**********************************************

Предыдущие статьи:

Как изучать историю России?

Часть 1. Введение. Древнейшая история. Этногенез славян.

1.1 Материализм или идеализм. Два подхода к изучению истории.

1.2 Почему Россия не Запад? Общая характеристика русской истории.

1.3 Кто и как жил на территории России в глубокой древности?

1.4 Этногенез славян. Хозяйственная жизнь и социальная организация древних славян.

Комментарии и пояснения. FAQ. Дополнительная литература.

Часть 2. Раннее Средневековье.

2.5 Как зарождалось государство восточных славян. Роль норманнов.

2.6 Древняя Русь в 882-978 г.г. Закладка «фундамента» Древнерусского государства.

2.7 Древняя Русь в 978 - 1078 г.г. Владимир Святославич и Ярослав Мудрый.

Следующая статья по плану:

Распад Древнерусского государства. 1078 - 1169 г.г.

Велесова книга - фальсификация. 10 причин, почему «Велесова книга» не может быть подлинной.

Как фальсификаторы создавали языческие предания о русской древности и почему они больше похожи на «язык падонкаф», чем на древнеславянские тексты

Сочинение, которое принято называть «Велесова книга», в самом тексте называется Влескниго. Именно так, как в «языке падонкаф», с конечным -о. На этом пункте можно было бы закончить: лингвисту тут все ясно. Но начнем все же с более общих вещей.

1) По рассказу первого публикатора, Юрия Петровича Миролюбова, «Велесова книга» была текстом на деревянных табличках, записанным язычниками в IX веке. Во время Гражданской войны их будто бы нашел белый офицер Изенбек и вывез в Бельгию. В 1920–1930-е годы Миролюбов их долго разбирал и списывал, а потом началась новая война, и после смерти Изенбека таблички пропали. Опубликовал Миролюбов свои записи только в 1950-е годы в Америке. Рассказы Миролюбова не вполне последовательны: текст то был «вырезан», то «выжжен», то «выцарапан шилом» (при этом в одном месте сказано, что текст «выцвел»). То, кроме копии, у публикатора ничего нет, — то откуда-то появилась фотография одной из табличек. История про списанную одним человеком (и не виданную никем, кроме него) рукопись, которая потом пропала, — обычный сюжет появления подделок (а вот «Слово о полку Игореве», прежде чем оно исчезло, видели немало ученых).

2) Единственная фотография (текст на ней начинается как раз со слова «Влескниго») оказалась снимком вовсе не с дощечки, а с рисунка на бумаге, на которой видны складки и тени. Один из первых публикаторов «Велесовой книги», Сергей Лесной-Парамонов, отправил эту фотографию в Славянский комитет, прислал и небольшой доклад, но лично выступать перед славистами на их V Международном съезде отчего-то не поехал.

3) Зато сохранились первые машинописные копии текста «Велесовой книги», сделанные Миролюбовым. Когда их сравнили с первой публикацией, то оказалось, что между ними есть десятки заметных различий: например, вместо «земля» написано «держава», на месте пропусков и якобы «сколотого» текста вставлены большие предложения, «таблички» по-разному разделены на строки. Так не разбирают непонятно читающийся древний текст, так редактируют свой собственный.

4) Ю. П. Миролюбов — не бесхитростный публикатор, а довольно плодовитый писатель, сочинивший много рассказов, стихов и любительских исследований про верования языческих славян. Миролюбов родился в Бахмуте (сейчас это Артемовск в Донецкой области Украины), учился в Варшавском университете и до переезда в Бельгию жил в Чехословакии. Он интересовался ведической религией, а также «Словом о полку Игореве». В «Велесовой книге» мы находим украинские, польские и чешские языковые элементы, имена индийских божеств Индры и Сурьи, а также целую россыпь редких выражений, не встречающихся нигде, кроме «Слова». В довоенные и первые послевоенные годы Миролюбов включал в свои дилетантские сочинения ряд гипотез, пересекающихся с сюжетами «дощечек Изенбека». Тем не менее на «Велесову книгу» он ни разу не сослался — и даже жаловался, что ни на один источник, кроме слышанных в юности рассказов двух старушек, опереться не может! — хотя, как уверял позже, 15 лет занимался ее списыванием.

5) Публикаторы и поклонники «Велесовой книги» говорят, что она написана в IX веке докириллическим языческим письмом. На самом деле то, что мы видим на упомянутом снимке с бумажной «таблички», — немножко деформированная кириллица (в IX веке, причем в самом его конце, ее только-только должны были изобрести христианские книжники), а некоторые буквы выглядят так, как они сложились веку к XV. Кроме того, эти буквы подвешены к горизонтальной линии, как в индийском письме, — видимо, чтобы было «ведичнее».

6) «Новгородские волхвы IX века» не только пишут христианскими буквами, но и неплохо знают Библию и христианское богослужение. «Камни вопиют», «земля, текущая молоком и медом», «и ныне и присно и во веки веков», «тайна сия велика есть» — такие формулы выглядят странно в языческом сочинении. А Миролюбов, хотя и почитаем неоязычниками, вырос в семье священника.

7) Содержание «Велесовой книги» довольно примитивно и совершенно не похоже на настоящий древний миф, эпос или летопись. Настоящие индийские, иранские, славянские, германские или греческие древние тексты — это гимны, изречения, рассказы о событиях с множеством имен богов, людей и мест, подробностей, образных сравнений, нередко с поэтическим ритмом и созвучиями. А на «дощечках Изенбека» читается бедное именами и деталями повествование от лица каких-то «мы», с легкостью измеряющих свою историю столетиями и тысячелетиями в разные стороны и разговаривающих, как маленькие дети: «они стали злы и начали нас притеснять», «каждый делал нам что-то хорошее», «потому и сказано прежде, чтобы мы поступали хорошо». Связной летописи славян мы в «Велесовой книге» не найдем: автор все время возвращается к одним и тем же сюжетам, сообщая противоречащие друг другу версии событий и их датировок.

8) Язык «Велесовой книги» — чудовищный компот из разных славянских языков, причем не древних, а новых. Автор пишет одни и те же слова то по-болгарски, то по-украински, то по-чешски, а довольно часто употребляет вообще несуществующие слова, неправильно построенные по образцу, например, польских. Полюбилось ему польское носовое «ен» — и вот рыба у него уже не рыба, а «ренба». Однако наука довольно много знает о том, как выглядели древние славянские и праславянский языки. В IX веке поляки еще не «пшекали», а у сербов не было формы будущего времени с глаголом «хотеть»: вообще славянские языки отличались друг от друга очень мало. Сочинитель «Велесовой книги» ничего этого не знал и простодушно счел, что для создания эффекта древности достаточно брать формы из разных языков (чем больше взаимоисключающих вариантов, тем лучше) и искажать их посильнее, так, чтобы ни одна форма не была похожа, например, на современную русскую.

9) Автор «Велесовой книги» пренебрег тем, что в настоящем тексте (на любом языке) окончания слов используются не просто так, а имеют конкретные значения. В древних славянских, индийских или иранских языках очень сложная, но стройная грамматика. А тут берется какой-нибудь изуродованный корень, к которому присоединяются в произвольном порядке сочетания -ще, -ша, -сте, -хом и некоторые другие. В славянских языках эти окончания значат совершенно определенные вещи, но в тексте «Велесовой книги» могут означать что угодно: никакой системы в этом хаосе нащупать невозможно.

10) Составляются друг с другом эти слова тоже не по-древнему. Не могли древние славяне назвать книгу Велеса Влескниго (или хотя бы Влескнига). Это слово — дитя ХХ века, эпохи «Главрыбы» и «Москвошвеи». А в древнерусском это были бы (во множественном числе!) Велешѣ кънигы.

Велесова книга.

Велесова книга — уникальный письменный памятник славянской дохристианской культуры?

Между тем, профессиональные историки считают этот труд не более чем ловкой подделкой, авторство коей приписывают некоему Александру Ивановичу Сулакадзеву. Оригинал же не сохранился…

Сулакадзев жил в первой половине XIX столетия. Он происходил из семейства грузинской знати: предки его по отцу прибыли ко двору Петра I вместе с посольством царя Вахтанга VI. Но мать была русской, уроженкой Рязани, поэтому Александра Ивановича иногда именовали не по трудно запоминающейся родовой грузинской фамилии, а по девичьей материнской — Благолепов.

В молодые годы Александр служил в гвардии, затем вышел в отставку и увлекся историей, исследованиями древнерусской культуры, собиранием старинных артефактов. Он пользовался авторитетом у петербургских коллекционеров и антикваров, нередко обращавшихся к нему за консультацией. Заслуги Сулакадзева признавались и в научной среде — он действительно обладал обширными культурно-историческими знаниями. В том числе его интересовали и древние магические обряды.

Сулакадзев утверждал, что ему в ходе изысканий удалось обнаружить множество редчайших древних рукописей. Вскоре некоторые из них были изданы. Это, в частности, "Боянова песнь Словену", а также "Перуна и Велеса вещания в Киевских капищах жрецам Мовеславу, Древославу и прочим". Любители старины ждали новых сенсаций…

По словам Сулакадзева, в его библиотеке находилось почти 2 тысячи старинных книг, из них 290 рукописных свитков. Однако у тогдашних экспертов возникли сомнения в подлинности этих источников, так как их владелец не мог внятно ответить на вопрос, где он их взял. Как-то его застали в дальней комнате дома за подделкой старинного документа. Он подчищал старый пергамент, на столе при этом стояли "ржавые" чернила, при помощи которых Сулакадзев явно собирался имитировать фальшивый "древний источник". К тому же, несколько слуг, исполнявших обязанности переписчиков, проговорились, что помогали хозяину фальсифицировать древние пергаменты и берестяные грамоты…

Нашлись и другие свидетельства подделки — например, ошибки в датах. Однако делу не дали широкий ход, так как, во-первых, Сулакадзев вовсе не наживался на продаже якобы древних свитков, во-вторых, в них содержалась масса действительно ценных сведений по славянской истории.

В 1820-х годах все "древние" работы Сулакадзева были окончательно объявлены курьезами. Сам автор скончался в 1831 году. После смерти Александра Ивановича вдова распродала коллекцию поддельных рукописей мужа по бросовым ценам. А в 1919 году в среде русских эмигрантов на Западе вдруг заговорили о древней славянской книге мистического содержания — так называемой Велесовой книге, где рассказывалось о потомках Даждьбога — русах, об их быте, обычаях, а главное, об их магических традициях…

Но как же книга могла попасть на Запад? Предание было таково: во время отступления из России офицера Белой армии Т. А. Изенбек нашел в брошенной хозяевами дворянской усадьбе несколько деревянных дощечек, испещренных непонятными символами. Прибыв в Париж, офицер передал находку человеку, именовавшему себя историком, и специалистом по славянскому язычеству Ю. П. Миролюбову (который на самом деле не имел ни соответствующего образования и опыта работы, а был просто научным журналистом, правда, весьма талантливым), которому удалось расшифровать и издать тексты. Так фрагменты "Велесовой книги" пошли в народ.

Однако современные историки и лингвисты склоняются к тому, что таинственные дощечки снадписями по-древнеславянски — это нечто иное, как отдельные куски рукописи "Перуна и Велеса вещания в Киевских капищах жрецам Мовеславу, Древославу и прочим", которая на самом деле вышла из-под пера мистификатора Сулакадзева. Не исключено, что впоследствии где-нибудь всплывут и другие "утерянные свитки" из его коллекции…

Пожалуй, категоричнее всего в адрес Велесовой книги высказывался легендарный исследователь русской старины, автор объемного труда "Язычество древних славян" Борис Александрович Рыбаков. Выпускники исторического факультета МГУ вспоминают, как на вводной лекции для первокурсников он подробно рассказывал о Велесовой книге и даже рисовал ее на доске. А потом перечеркивал изображение размашистым крестом со словами: "Так вот — это подделка!".

И действительно, даже сама история с так называемой "расшифровкой" этой книги весьма и весьма темная. Так, Миролюбов, начиная работу, почему-то сфотографировал не все дощечки, а только некоторые. А после того, как расшифровка была закончена (в 1939 году), не сдал их на хранение в какой-нибудь музей (что является общепринятой практикой) — в результате оригинал был утрачен во время Второй Мировой войны. Осталась только сама расшифровка и то, что Миролюбов называл "копией текста".

Эксперты-лингвисты, изучив эти тексты, пришли к выводу, что расшифровка была написана как минимум двумя людьми. Дело в том, что некоторые звуки там былы переданы по-разному: например, носовые гласные, обозначавшиеся буквами "юс большой" и "юс малый", в ряде случаев передаются как "он" и "ен" (такая транскрипция была характерна для XIX века), а в ряде случаев — как "у" и "я" (так делали уже в ХХ столетии). Была также путаница с буквой "ять" — иногда ее преврящали в "е", а иногда — в "я". Это указывает на то, что, видимо, Миролюбов вовсе не расшифровывал текст сам, а взял "оригинал" Сулакадзева и дополнил своими измышлениями.

Непонятно еще одно: Миролюбов всегда утверждал, что он завершил расшифровку перед войной, а в 1953 году он закончил редактирование текста и предъявил "Велесову книгу" широкой общественности. Однако в его архиве, опубликованном после смерти журналиста в 1970 году, есть одно любопытное письмо, посвященное проблемам славянского язычества и датированное 1952-м годом. В нем Миролюбов пишет о том, что он, к сожалению, "…лишен источников по славянской мифологии", без которых трудно восстановить религиозные верования наших предков. Есть там и такие слова: "Надеюсь, что когда-нибудь такой источник будет найден".

Как прикажете понимать это? Почему Миролюбов говорит об отсутствии источников, если, по его же утверждению, он сам уже долгое время занимался расшифровкой одного из них? Возникает вопрос, в каком случае Миролюбов врал: когда утверждал, что Велесова книга является древней рукописью, или когда жаловался на отсутствие оных?

Впрочем, стоит ли строго судить всех "мистификаторов"? Современник Сулакадзева поэт Михаил Чулков, писал: "Мистификации Сулакадзева — гениальны. Как ни странно это звучит, его вполне можно назвать реальным создателем истории, настолько он сумел проникнуться ее духом". А историк Александр Пыпин утверждал: "Едва ли сомнительно, что… был не столько подельщик, гнавшийся за прибылью, или мистификатор, сколько фантазер, который обманывал и самого себя. По-видимому, в своих изделиях он гнался прежде всего за собственной мечтой восстановить памятники, об отсутствии которых жалели историки и археологи".

Читайте больше на https://www.pravda.ru/science/useful/31-08-2012/1124960-vele...