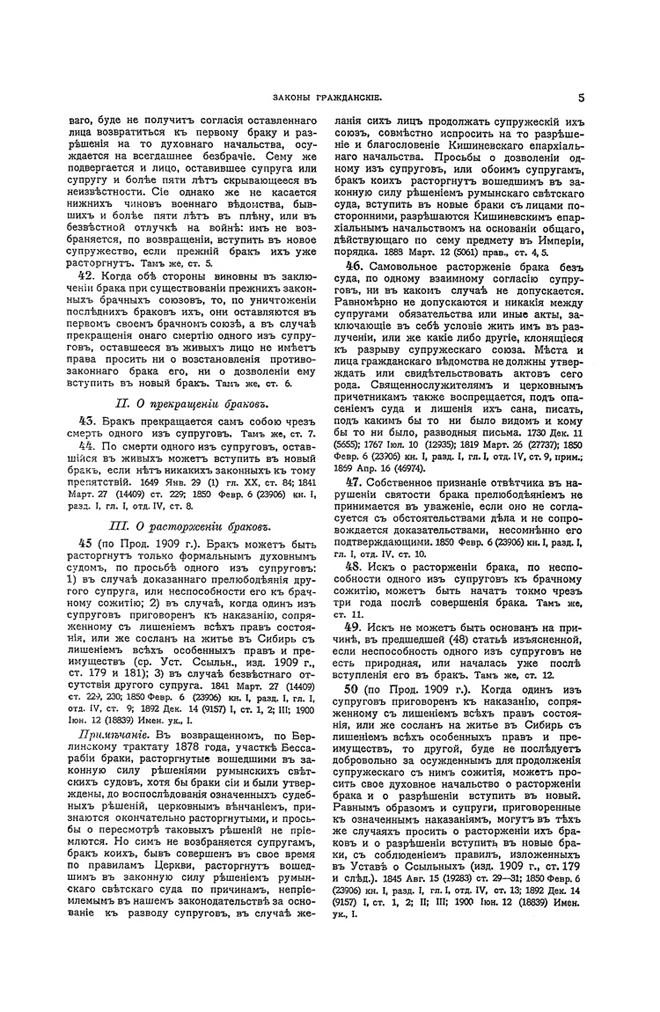

Продолжение поста «В Российской империи брак расторгался только церковным судом»2

В Российской империи расторгать брак православных христиан или не расторгать решала Православная Кафолическая Восточная Церковь, её судебные учреждения - духовные консистории. В Тобольской епархии - Тобольская духовная консистория (ТДК)

Автор: Спичак Александра Владимировна. Опубликовано по лицензии:CC BY

"4 июня 1886 г. произошло бракосочетание крестьянина Федора Андреевича Орлова с девицей Анной Антоновной в Ризо-положенской церкви села Шукинского Ялуторовского уезда. Но не прошло и года супружеской жизни (в деревне Ошурковой Верхотурской волости того же уезда), как супруг начал вести с Анной Антоновной «жизнь самую строптивую и буйственную, доходя до исступления», наносил жене тяжкие побои, что, утверждала она, ничем не было оправдано.

Однако побои крестьянка «старалась сносить безропотно, покоряясь постигшей» ее участи. По прошествии трех лет совместной жизни, когда уже вся деревня знала о прелюбодеянии Федора Андреевича с крестьянской вдовой Феодорой Марковной Гончаровой, его супруга увидела причину его «буйства» и ненависти к ней.

Вынудило же написать прошение о разводе Анну Антоновну случившееся в 1899 г.: Федор Андреевич избил ее до полусмерти и выгнал из дома, не пуская обратно, несмотря на приказание волостного старшины. К тому же в дом крестьянин привел новую хозяйку — ту самую Феодору, а свою жену не подпускал к дому, угрожая «убить или задавить как собаку».

И лишь 16 января 1902 г. было подано прошение, в котором Анна Антоновна просила не только расторгнуть ее брак, но и предать ее мужа и его любовницу «законной за осквернение брака ответственности».

Само прошение изобилует эмоциями: «Насколько я старалась ласками и слезами возвратить к себе своего супруга?! Это только одному Богу известно! Также неоднократно вызывал нашего общества сельский староста в нарочито собранный сельский сход, дабы вразумить моего несчастного мужа, но все напрасно! Как нарочно, мое положение с каждым днем становилось хуже и безотраднее». Вызывает удивление тот факт, что после увещевания приходским священником просительница хотя и не сразу, но согласилась примириться с мужем, который тогда находился в отлучке (ил. 3).

В итоге Анну Антоновну не удовлетворило решение ТДК, переданное через волостное правление, о продолжении супружеской жизни с Федором Андреевичем [там же, д. 77, л. 1—1 об.].

<...>

При подаче прошения о разводе вследствие прелюбодеяния или побоев приходской священник обязывался увещевать супругов, чтобы они помирились; иногда ему это удавалось, и тогда он извещал консисторию рапортом с приложением подписки, причем достаточно было подписки только просительницы.

Развестись в конце XIX — начале XX в. стало уже проще, чем раньше, но бракоразводный процесс по-прежнему являлся сложным и продолжительным. Содержание изученных архивных дел свидетельствует об очень больших сроках производства дел — от 9 месяцев до почти 4 лет (в среднем 1,5 года), а просительнице могли и отказать.

Таким образом, процедура расторжения брака в рассматриваемый период включала следующие этапы: 1) подачу прошения о разводе в ТДК; 2) рассмотрение ТДК прошения и запись на нем резолюции; 3) собирание через волостное правление недостающих сведений, документов, марок, денег (при необходимости правление обращалось к просительнице); 4) принятие решения ТДК и его фиксацию в протоколе; 5) осведомление через волостное правление просительницы о принятом решении.

Модернизационные преобразования второй половины XIX — начала XX в. повлекли за собой изменения в структуре и жизненном укладе крестьянской семьи. Это проявлялось, в частности, в перераспределении традиционных обязанностей мужчин и женщин, что оказывало влияние на статус крестьянки.

Косвенным свидетельством возросшего самосознания женщин явились участившиеся случаи их жалоб в волостные суды на оскорбления и побои мужей, а также подача прошений о разводе. Однако крестьянки подавали соответствующие прошения только тогда, когда сохранить брак было уже невозможно, т. е. терпели сравнительно долгое время.

<...>

// Причины разводов крестьянок в конце XIX - начале XX В. (на материалах Тобольской епархии).Текст научной статьи по специальности «История и археология». Автор: Спичак Александра Владимировна. Опубликовано по лицензии:CC BY