"ВОРОВАТЬ МЕНЬШЕ НАДО!" Александр III

В ходе одной поездки по Российской империи Александр III остановился на небольшом разъезде, куда пришло много местных жителей поглазеть на императора. Один мужик, увидев богатырское тело государя, от удивления воскликнул: «Вот это царь!» и, не сдержавшись, выругался нехорошим словом. Опешившая императорская охрана хотела его арестовать, но Александр Александрович остановил их и, протянув испуганному мужику купюру в 25 рублей со своим изображением, произнёс: «Вот тебе мой портрет на память!».

В некоторых случаях император был особенно остёр на язык. Однажды государю доложили об аресте оппозиционной публицистки Марии Цебриковой. Услышав обвинения, Александр III промолчал и написал лишь краткую резолюцию из трёх слов: «Отпустите старую дуру!». Над этим случаем смеялась вся столица, но госпожа Цебрикова не оценила царскую насмешку – она покинула Петербург и два года не появлялась в обществе.

Александр III беседовал с австрийским послом в Зимнем дворце, во время большого обеда. В это самое время происходил очередной австро-русский конфликт на Балканах. Австрийский посол раздражительно разговаривал, а в конце беседы пригрозил, что Австрия может мобилизовать против России два или три корпуса. Александр, ничего не говоря, взял вилку, согнул её петлёй и бросил в сторону австрийского посла:

— Вот что я сделаю с вашими двумя или тремя мобилизованными корпусами, — спокойно сказал русский император.

Но самый удивительный случай произошел в октябре 1888 года, когда император с семьей ехал в поезде, и внезапно состав сошёл с рельсов. К счастью, никто из царской семьи не пострадал. Александр Александрович смог собственноручно приподнять обвалившуюся крышу вагона и дать возможность всем выползти наружу.

Когда в полиции высказали предположение, что крушение является терактом и решили завести дело, государь лишь махнул рукой и ответил: «Воровать меньше надо!». Этой фразой он намекал, что причиной аварии послужила не деятельность террористов, а коррупция.

Перечисленные истории подтверждают, что император Александр III был порядочным и остроумным человеком, который искренне желал добра своей стране и всеми силами защищал ее от иностранного влияния.

Какие блюда любили российские цари и императоры

Русская кухня постоянно развивалась и обогащалась за счет контактов с другими культурами. Под влиянием французской и итальянской кухонь появились новые блюда, но традиционные рецепты и кулинарные традиции бережно передавались из поколения в поколение. Любопытно, что далеко не все цари и императоры были привередливы в еде, предпочитая простую русскую кухню заграничным изыскам. Например, Александр I не мог ни дня прожить без любимой ботвиньи, а для Александра III самым изысканным деликатесом была собственноручно выловленная и приготовленная жареная форель.

Русская кухня умеет удивлять

Русская кухня всегда отличалась самобытностью и неординарностью, что нередко удивляло и даже шокировало иностранных гостей. В глазах европейцев многие традиционные русские блюда казались странными и непривычными. Одним из таких блюд были жареные лебеди, которые считались символом роскоши и достатка.

Московские правители хвастались этим кушаньем перед иностранными послами, демонстрируя свое богатство и власть. Такое угощенье описывал в своих дневниках австрийский посол Сигизмунд фон Герберштейн, который был приглашен на пир в честь великого князя Московского Василия III.

Иностранцев порой повергло в шок не только обилие жареных птиц на столе, но и их причудливое оформление. Лебедей часто подавали с клювами, покрытыми листовым золотом, что придавало блюду вид поистине царский. Любопытно, что со временем люди перестали употреблять в пищу лебедей, так как затерялся секрет их приготовления.

Еще в XIX веке мемуарист Сергей Аксаков писал, что он не понимает, почему великие князья и цари считали лебедей вкусной и изысканной едой. Единственное объяснение, которое он находил, — в те годы знали лучший способ сделать мясо более мягким.

Также иностранцы с недоумением относились к блюдам из рыбы, таким как рыбные пироги и лепешки. Они считали их непривычными и неприемлемыми к употреблению. Но особую неприязнь у многих иностранных гостей вызывал чеснок, который щедро добавляли практически во все блюда русской кухни. Завезенный на Русь из Византии в IX веке, чеснок быстро стал неотъемлемой частью кулинарной традиции и визитной карточкой средневекового застолья.

Так как в большей части России климат был холодный, то свежими фруктами и овощами люди могли наслаждаться всего около 4 месяцев в году. Неудивительно, что консервация стала неотъемлемой частью застолья. Соленые огурцы и помидоры были одними из основных продуктов русской кухни, но цари любили себя побаловать еще и солеными арбузами и сливами. Еще в годы правления царя Алексея Михайловича арбузы доставляли к царскому столу из Астрахани и солили их целиком в огромных бочках.

Конечно, помимо необычных кушаний, гостей поражало изобилие и крепкость русских напитков. Квас, пиво и водка лились рекой, затуманивая разум и приводя к частым случаям опьянения. Неподготовленные к таким щедрым дозам спиртного иностранцы часто теряли контроль и падали под стол.

Допетровские времена

В допетровскую эпоху русские цари весьма неохотно воспринимали иностранные кулинарные новшества. Они предпочитали следовать традициям и вкушать блюда, проверенные временем, поэтому царское меню могло не меняться десятилетиями, даже после смены правителя. Во времена правления Ивана Грозного царские застолья поражали своим размахом и исключительным обилием кулинарных изысков.

Приглашая на пиры десятки гостей, царь повелевал готовить не менее 500 блюд, среди которых были представлены как исконно русские яства, так и заморские деликатесы. Вершиной царского стола являлись блюда из птицы, к которым Иван Грозный испытывал особую страсть. Для его пиров повара готовили павлинов, лебедей, журавлей, рябчиков, тетерок и других птиц.

Даже осетры подвергались столь искусной разделке, что после приготовления они приобретали причудливый вид диковинных птиц. Что касается мяса, то царские повара стремились к его максимальной экономии, поэтому в дело шли все субпродукты, которыми начиняли пирожки, делали студень и так далее.

Не меньшее мастерство проявляли повара и в приготовлении десертов. На пирах подавались огромные сахарные фигуры, представлявшие собой орлов, львов, а иногда даже и сахарный кремль. Также гости могли наслаждаться золочеными деревьями, плодами которых служили ароматные пряники, сладкие коврижки и засахаренные ягоды с фруктами.

Петр I любил обычную кухню, а Екатерина II — изысканную

Петр I был не особо прихотлив в еде. Первый император всероссийский не любил замысловатых блюд, предпочитая простую русскую кухню. Его меню в основном состояло из кислых щей, кулебяки, каши, жареного мяса, колбасы, солений, холодца и студня. Единственное, что он любил из зарубежных яств — это сыр, в основном голландский. Причем обычные блюда русской кухни на столе императора были как в повседневной жизни, так и во время официальных приемов и различных торжеств.

А вот Екатерина II любила не только разнообразие в еде, но и изысканность. В ее меню всегда переплетались блюда традиционной русской кухни и различная экзотика, например, картофельный гато, пулярды с трюфелями, чирята с оливками. Завтракать императрица садилась около 6 утра и предпочитала начинать свой день с кофе со сливками и гренками.

А вот обедала она более обильно — разнообразные супы, курица с овощами, ягненок, отварная говядина, тушеная утка, лангусты, а также более дюжины различных салатов. К слову, в свой ежедневный рацион Екатерина Великая включала 5 кислых яблок, так как она считала это залогом здоровья, красоты и ума.

Именно при Екатерине Великой балы стали невиданно пышными и включали сотни блюд, в которых сочетались азиатская роскошь и европейское изящество. Императрица угощала гостей рябчиками с пармезаном и каштанами, куропатками с трюфелями, черепаховым мясом и другими деликатесами. В годы ее правления русские щи и кулебяки ушли на второй план, отдав пальму первенства изыскам французской кухни.

Неприхотливые Александр I и Александр III

А вот внук Екатерины Великой, Александр I, был более скромен в своих гастрономических пристрастиях. Его любимым блюдом была ботвинья — холодный овощной суп, который готовили в основном из листьев свеклы и щавеля. Их варили пару минут, затем измельчали, добавляя соленые огурцы и зелень, после чего заливали несладким белым квасом и подавали с колотым льдом. Зачастую ботвинью подавали со сметаной, а также соленой или отварной рыбой. Это блюдо Александр I ел почти каждый день.

Любопытно, что однажды император отправил английскому послу свое любимое блюдо. Но повар посла решил, что суп остыл по дороге и разогрел его, подав ботвинью горячей. Позже дипломат попал в неловкое положение, когда император спросил у него, понравилось ли ему это вкуснейшее холодное блюдо.

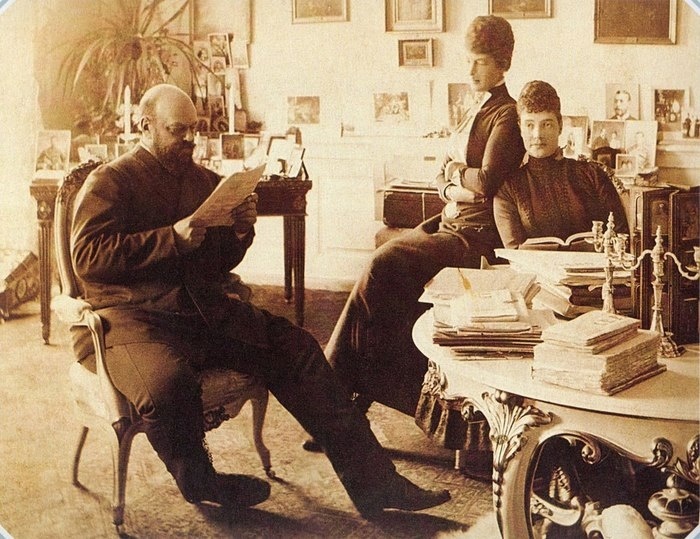

Александр III выделялся на фоне других правителей своим простым нравом. Он не любил излишней роскоши ни в праздниках, ни в еде. Император предпочитал обычную русскую еду, особенно щи и гурьевскую кашу. Также его обед практически всегда включал стопку русской водки, которую император любил закусить соленым огурцом. Из изысков он любил разве что собственноручно выловленную и приготовленную жареную форель с отварным картофелем под трюфельным соусом.

Простое меню Николая II

Последний российский император Николай II также отличался неприхотливостью в быту и скромными гастрономическими предпочтениями. Он с удовольствием употреблял традиционные крестьянские яства: гречневую кашу, свекольник и ржаной хлеб. Вместо официальных обедов императорская семья часто устраивала неформальные пикники на природе, где угощались простым чаем и домашними пирожками с вишней.

Однако не стоит думать, что в царском меню полностью отсутствовали деликатесы. Впрочем, то, что сейчас кажется обычной едой, считалось изысканным сто лет назад. Так, например, чебуреки, которые сегодня считаются повседневным блюдом, в начале XX века относились к царским деликатесам.

Николай II с юных лет вел дневники, из которых можно узнать не только его мысли, но и трапезы. Например, 9 сентября 1907 года на императорской яхте на завтрак его величеству подали пирожки, салат из лососины, говядину по-английски, котлеты из цыплят, груши в хересе и брусничный чай. А обед, который состоялся 28 мая 1915 года, включал в себя полтавский борщ, расстегаи, жаркое из утки и грибной гарнир, а на десерт были бисквиты и мороженое.

Разительный контраст с этими воспоминаниями представляет обед, который подавали к столу царской семьи в конце 1917 года в ссылке: похлебка, пюре из репы, рис и трубочки со сливками как отсылка к былой роскоши. В последние же недели жизни рацион царской семьи приближался к солдатскому пайку. Несмотря на все лишения, члены семьи Романовых до конца своих дней проявляли стойкость и смирение.

В их письмах не прозвучало ни единой жалобы на тяготы быта. Они понимали, что стали жертвами обстоятельств, и сохраняли спокойствие и достоинство.

Кони Анатолий Фёдорович (1844—1927) Собрание сочинений в восьми томах. Том 1. М., 1966 г

Из записок судебного деятеля

Крушение царского поезда в 1888 году

(Борки — Тарановка)

...Витте тем не менее не мог не указать, хотя и в очень осторожных выражениях, на такие стороны в снаряжении и движении поездов чрезвычайной важности, которые получили огромное значение для дальнейшей экспертизы.

Я увидел его снова лишь в мае месяце 1889 года в вагоне, едущим из Гатчины после представления государю. Он был уже в мундире директора тарифного департамента, и его длинные ноги были облечены в белые с позументом панталоны, в дополнение к которым он получил двадцати тысяч годового содержания. Он холодно раскланялся со мною и продолжал смотреть волком. Затем несколько раз мы встречались в разных официальных собраниях и у М. Н. Островского. Он успел уже побывать министром путей сообщения, заменить Вышнеградского и сесть затем на его место. И всегда при этих встречах я подмечал в нем враждебный и испытующий взгляд. Его, очевидно, беспокоила мысль, о том, что я стану рассказывать о смешной роли, которую он играл в Харькове. Но он, безусловно, ошибался. Особенно проявилось это однажды после обеда у М. Н. Островского. В качестве старого знакомого и секретаря общества вспомоществования московским студентам, коего председателем был Островский, я не всегда мог уклоняться от приглашений соединять нашу беседу о делах общества с трапезой у этого рутинного и ленивого бюрократа, который был когда-то большим либералом. После одного из таких обедов, когда Витте и некоторые из гостей (вербовавшихся преимущественно из министров) сели играть в карты, а хозяин вместе с другими сел в уголок слушать мой оживленный рассказ об одном из литературных процессов, возбудившем общественное любопытство, Витте издалека явно прислушивался к моему рассказу, постоянно взглядывал на меня беспокойными глазами и, видимо, тревожился нелепой мыслью, что я рассказываю дело о крушении и, быть может, о его допросе. Затем, забравши необыкновенную силу, причем его самоуверенность выросла в меру его необыкновенных способностей, он, конечно, успокоился и, вероятно, позабыл о моем «дружеском совете», данном при следствии.

Впрочем, иногда она, по-видимому, всплывала в его воспоминаниях. Так, известный издатель «Zukunft'a» Maximilian Harden, приезжавший в Петербург на несколько дней, рассказывал мне, что был принят Витте с крайней любезностью и почтен весьма откровенным разговором, который он и описал в своем журнале.

«Долго ли вы останетесь в Петербурге», — спросил у него Витте при прощании. «Нет, я почти никого здесь не знаю и собираюсь посетить только сенатора Кони, к которому отношусь с большим уважением». При этом лицо Витте внезапно омрачилось, и он холодно выпустил из своих длинных пальцев дружески пожимаемую руку задорного немецкого публициста.

...Насколько беззастенчивы были злоупотребления правления, явствовало из так называемого «Угольного дела», по которому инспектор Кронеберг вел с правлением горячую, но тщетную борьбу. Одни и те же лица, только лишь в различной комбикации званий, составляли правление Курско-Харьковской дороги и общества Южно-Русской каменноугольной промышленности, и между ними был заключен договор, в высшей степени невыгодный для общества дороги, обрекавший дорогу на многолетнее рабство при покупке угля по чрезмерным против рыночных ценам, причем Поляков перекладывал барыш из одного кармана в другой, перенося всю невыгоду на казенную приплату по гарантии. Дело было столь вопиющее, что, вследствие настойчивых представлений Кронеберга, отношения которого с правлением дороги обострились до того, что он должен был ходить в заседания с револьвером, пришлось образовать при министерстве путей сообщения особую комиссию под председательством честного старика Боричевского. Эта комиссия нашла контракт между обществами противозаконным, а исполнение его проникнутым мошенническими изворотами, противодействием законным требованиям инспектора дороги и представлением ложных и обманных показаний. Комиссия предложила уничтожить контракт, уволить от службы по ведомству путей сообщения, как вредных людей, инженера Хлебникова, барона Гана и Лазаря Полякова, бывших членами правления Южно-Русского каменноугольного общества, предать суду инженера Кисловского, бывшего одновременно директором обоих обществ и предписавшего принять негодный, лежалый, горелый и мусорный уголь, и, наконец, объявить благодарность Кронебергу за его честную, полезную и бдительную службу. Из этих мер не была до времени крушения осуществлена ни одна. Несчастный же Кронеберг, видя полное отсутствие поддержки со стороны министерства и наглое торжество правления, махнул на все рукой и, по-видимому, сказал самому себе, в данном случае не без основания, что «один в поле не воин».

...Ими было признано в сущности, что причиною крушения необходимо признать сход с рельсов первого паровоза или его тендера, вследствие расшития пути, произведенного боковыми качаниями первого паровоза, развившимися до размеров, опасных для движения. Развитие таких качаний должно быть приписано значительной скорости, не соответствующей ни расписанию, ни типу товарного паровоза, усилившейся при быстром движении под уклон поезда столь значительной длины и тяжести. Вместе с тем было признано, что, ввиду ряда неправильностей в устройстве, составе и управлении императорским поездом, движение его производилось при условиях, не только не обеспечивающих безопасность, но и таких, кои никогда не могли быть допущены и для обыкновенного пассажирского поезда.

...В-третьих, предпринят был ряд осмотров книг правления дороги для определения доходности предприятия в связи с уменьшением расходов на ремонт. Это было необходимо ввиду того, что согласно § 16 устава общества правительство в декабре 1888 года приобретало право выкупа железной дороги за ежегодную в течение следующих 60 лет уплату, соответствующею средней годичной доходности самых доходных пяти лет последнего семилетия, почему правление было, несомненно, заинтересовано в том, чтобы тратить как можно меньше, усиливая тем показную доходность дороги, И действительно, оказалось постепенное возрастание чистого дохода дороги при увеличении валового и уменьшении расхода, а именно: в 1880 году чистый доход составлял в круглых числах 337 тысяч рублей; в 1881 году — миллион; в 1882 году — 2842 тысячи; в 1883 году — 3650 тысяч; в 1884 году — 4554 тысячи; в 1885 году — 4977 тысяч; в 1886 году — 4568 тысяч и в 1887 году — 5505 тысяч. Это было достигнуто целым рядом действий правления, направленных на сокращение всевозможных служб, на употребление шлака вместо песка, на недостатки на главном пути 5000 куб. сажен верхнего балласта и на несвоевременной замене шпал, выслуживших сроки. Стремление к искусственному увеличению доходности выразилось и в возмутительном небрежении относительно сил и здоровья служащих и гигиенической обстановки всей дороги вообще. Так, исследованием установившихся по ремонту и эксплуатации Курско-Харьковско-Азовской железной дороги порядков было обнаружено, что при поставке шпал на дорогу допускается прием бракованных шпал в большом количестве по ценам, значительно меньшим против договорных, и что такие шпалы употреблялись, между прочим, в большом количестве и для укладки на станционных, запасных и даже на главном пути. Укладка в путь бракованных шпал, и притом не только маломерных, но имеющих признаки гнилости, сучковатых, тонких и кривых, и удержание значительного числа шпал по выслуге ими сроков службы в пути приводила таковой, как оказалось из рапортов дистанционных начальников главному инженеру дороги, из переписки их между собою и ряда свидетельских показаний, в состояние негодности, представляющей опасность для движения поездов, причем вынимаемые из полотна шпалы зачастую оказывались в таком состоянии ветхости, что их нужно было «собирать лопатами», получая обломки гнилой древесины, негодной даже на топливо.

...Рядом показаний служащих всех категорий было указано на то, что силы их доводятся до крайнего напряжения и истощения при суточных дежурствах, непрерывном пребывании в пути в течение 18 часов, отсутствии надлежащего отдыха и т. п., что подтверждено было и показанием инспектора Кронеберга о фактическом недостатке отдыха для машинистов и донесением его же в департамент железных дорог о чрезвычайной трудности 24-часового бессменного дежурства для начальников станций и их помощников, которые несут на полустанциях и обязанности телеграфистов, причем там, где приходят в день от 30 до 32 поездов, не считая рабочих и экстренных, во время дежурства нет ни минуты отдыха и требуется, ввиду разнообразия работы, неослабное внимание и память, каковые трудно сохранить при напряженном труде в течение 183 суток в году.

Тягостному положению служащих соответствовал отвод им для жилья на многих станциях низких, тесных, сырых, холодных, неопрятно содержимых и удаленных от места службы помещений, подтверждаемый отзывом прозектора Харьковского университета Белоусова, занимавшего 6 лет должность участкового врача дороги, о санитарном состоянии дороги и об организации врачебной на ней помощи. Из этого в высшей степени характерного показания было видно, что вследствие нежелания правления делать самые необходимые расходы вода на многих станциях отвратительна на вкус и вредна для питья, а на станции Лозовой-Азовской в 1886 и 1887 гг. издавала вызывающую тошноту и головокружение вонь и содержала мириады мелких животных и гнилостные газы, загоравшиеся при поднесении огня синим пламенем. Подача медицинской помощи была организована столь скупо, что врачи, фельдшера и акушерки, состоящие на дороге в недостаточном количестве и вынужденные, по большей части, ездить на площадках товарных вагонов, несмотря ни на какую погоду, фактически не могли поспевать своевременно к заболевшим, а раненых при железнодорожных несчастьях, ввиду существования на всей линии лишь одного тряского и неудобного санитарного вагона, возили обыкновенно в пассажирских вагонах, куда, по невозможности — по устройству дверей — пронести носилки, приходилось протаскивать людей с переломленными членами и тем причинять им страдания, вызывавшие всякий раз слезы даже у крепких нервами людей. Отсутствие заботы об оздоровлении в высшей степени непригодных для обитания жилищ служащих и недостаток медицинской помощи весьма затрудняли борьбу с острыми взрывами эпидемии дифтерита и тифа. Причины столь дурного в санитарном отношении состояния дороги, по заключению Белоусова, лежали в бесконечном урезывании и сокращении средств правлением, причем результатом такой экономии являлось полное изнурение большинства служащих, вызывавшее нередкие несчастные случаи на дороге.

...О ходе следствия я известил частными письмами и шифрованными телеграммами Манасеина, избрав первую форму, как наиболее удобную для сообщения ему моих предположений, сомнений и наблюдений. Составление и чтение шифрованных телеграмм меня чрезвычайно утомляло. Но письма я писал с удовольствием, отдавая в них отчет самому себе. Впоследствии оказалось, что Манасеин как-то сослался при докладе у государя на одно из этих писем и государь выразил ему желание читать эти письма. Манасеин не решился меня предупредить об этом, и мои письма с откровенными и подчас резкими суждениями о людях и о положении вещей посылались им государю, который возвращал их с подчеркнутыми синим карандашом и отмеченными местами. Письма эти, очевидно, читались в семейном кругу, потому что впоследствии Николай II, при представлении моем в январе 1895 года, сказал мне, что с большим интересом слушал чтение моих писем по делу о крушении поезда.

Я мог их писать только по ночам, во время тягостных нервных бессонниц, так как днем и вечером я был непрерывно занят или на следствии, или в маленьком рабочем кабинете в дружеской обстановке гостеприимного дома А. Г. Хариной. Иногда, торопясь отправить письмо и вообще не желая доверить его посторонним рукам или любознательности харьковской почтовой конторы, я в 5 часов утра шел по пустынным улицам спящего Харькова на станцию железной дороги и сам сдавал письмо в почтовый вагон, проходивший на Петербург в седьмом часу утра. Эти длинные путешествия освежали мою голову и в то же время влекли за собою физическое утомление, дававшее мне краткий сон часов до 10 утра, когда надо было ехать в камеру прокурора палаты. К величайшему сожалению, эти письма, полные непосредственных впечатлений и представлявшие живую летопись следствия, исчезли бесследно и ни в бумагах министра юстиции, ни в переписке, оставшейся после покойного Манасеина, их найти не удалось.

...«Итак, — сказал мне государь, — ваше мнение, что здесь была чрезвычайная небрежность?»— «Если характеризовать все происшествие одним словом, независимо от его исторического и нравственного значения, — отвечал я, — то можно сказать, что оно представляет сплошное неисполнение всеми своего долга. Из железнодорожных служащих в сущности исполнили свой долг только Витте и Васильев». Государь посмотрел на меня вопросительно. Я рассказал ему о действиях Витте и Васильева в Ковеле и передал сущность их показаний. Я упомянул, что копия их показаний послана мною министру юстиции. «Не скрою, — сказал я, — что образ действий этих двух лиц, несмотря на некоторую сдержанность их показаний, производит отрадное впечатление среди картины общей растерянности, небрежности и своекорыстия, рисуемой целым рядом свидетельских показаний».

«Ты государственный или мой?» или о финансировании царской семьи

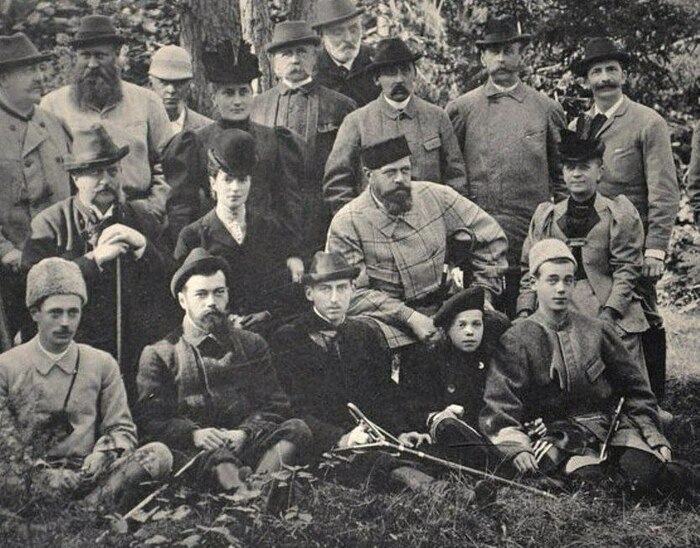

Иван Извенков. Портрет Великого князя Александра Алексанровича (Александра ІІІ), холст, масло. 1874.

«Оставить все так, значит пустить по миру свое собственное семейство. Я знаю, что все это приведет к неприятностям, но у меня их столько, что одною больше нечего считать, я не намерен все неприятное оставлять своему сыну». А.ІІІ.

Первым из русских монархов разделять государственную казну и личные средства начал Пётр Великий (Тут меня поправили в комментариях. Очень может быть, что за подобную попытку ещё можно засчитать Опричнину Ивана Грозного! Вполне здравое замечание...). Несмотря на то, что земли были отторгнуты от Швеции силой оружия, титулы «Князь Лифляндский, Эстляндский и Карельский» (Ништадский мир) Петр выкупил у Фридриха за 2 млн. ефимков из средств проходящих по Дворцовому приказу , т. е. как бы из своего кармана (замечу, что это около половины годового бюджета России). Получилось вполне по заветам Ивана Грозного: и «честь» - государю, но за денежку, и «землям прибыток» - государству, но «на штык». Напомню так же, что и первый женский орден России (Св. Великомученицы Екатерины) был учреждён в честь того, что Екатерина Первая сама пожертвовала на выкуп русской армии в провальном Прутском походе все свои личные (!) драгоценности, чего даже деспотичный Бомбардир от неё потребовать не мог. Барышня понимала вопрос.

Приблизительно таким же образом сложилась ситуация с военными долгами Августа Понятовского. Военная помощь ему оказывалась за счёт казны. Но земли былой Ливонии (с передачей соответствующих титулований) он отдал в зачёт персонального долга Екатерине Великой (2 млн. рублей), что формально делает их личным феодом императорской фамилии.

Глобально же (без иронии) о необходимости разграничения государственного и царского кошелька задумался сильно недооценённый (по разным причинам) Павел І. Финансовая политика Павла весьма противоречива, но что у него не отнять, так это то, что он старался сделать государственные финансы менее запутанными, а для этого надо было разобраться хотя бы с основными статьями расходов. Столкнувшись с тем, что только в ноябре 1796 года он своими прямыми указами выдал из Казны семье «на шпильки» около миллиона рублей, Павел озадачился...

5 апреля 1797 года Павел издаёт тщательнейшим образом проработанное «Учреждение об Императорской фамилии» где принципиально ломает схему финансирования семьи, которое полностью изначально шло из Государственного казначейства. Полагая что:

«...содержание Ея в продолжении времени могло бы быть Государству отяготительно»,

Павел велит :

«...отделить из Государственных владений, определенную один раз часть земель и деревень и из Государственных доходов ежегодно по миллиону рублей».

Таким образом появились так называемые «удельные доходы» (капитал и земельный фонд), предназначенные исключительно для содержания членов Императорской фамилии. Собственно, если раньше разницы между государственными крестьянами и царскими не было, то теперь она возникает, чем и обусловлено название статьи (Название взято из анонимных "Анекдотов о Павле І". Разница, кстати, сильно значимая, но это тема отдельной беседы).

Капитальный же фундамент благосостояния императорской семьи должен был формироваться постепенно за счет ежегодного «отпуска миллиона рублей из государственных доходов». Император предполагал, что по мере накопления «знатной суммы», которую он определил в три миллиона «в удельной сумме капитала», финансирование семьи из Государственного казначейства будет прекращено. Вместе с тем предусмотрительный государь оговорил возможность того, что если удельных доходов по тем или иным причинам хватать не будет, то для покрытия дефицита возобновляется финансирование семьи из Государственного казначейства.

В законе также оговаривалось, что формируемый удельный капитал предназначен исключительно «для семьи» и «ни на какие государственные нужды употребляться не долженствует», так как

«Уделы и из доходов оных сумму определяем для всех Великих Князей и для Князей Императорской крови, с Их Женами и Детьми, также для всех Великих Княжон и Княжон крови Императорской, по означенному в своем месте порядку».

По мысли императора, после того как «семья» перейдет на «самофинансирование» за счет доходов с удельных владений, суммы, которые ранее шли из казны на ее содержание, будут направлены в бюджет страны на общегосударственные нужды. При этом если понадобятся какие-либо разовые, крупные суммы, например:

«в даче приданого великим княжнам и княжнам крови Императорской, то на оное производить отпуски из общих государственных доходов, на счет сих оставленных денег».

Важно, что в документе, кроме порядка престолонаследия, оговорен и размер содержания для каждого поколения членов императорской семьи вплоть до праправнуков (т. е. Павел смотрел минимум на 100 лет вперёд!). Разделив родню на тех, кто имеет право на престол и тех, кто по отдалённости родства прав таких не имеет, Павел определил, что первым содержание выплачивается из государственных сумм с добавлением удельных, а вторым — исключительно из удельных.

Если говорить о казённых выплатах, действующая Императрица могла рассчитывать на 600000 руб. в год (+ содержание двора), наследнику-цесаревичу определялось 300000 содержания в год (+ двор), его супруге-цесаревне — 150000 (во время замужества) или 300000 (+ двор, при возможном вдовстве), остальным детям императорской фамилии — 100000 (их жёнам — 60000), каждому из детей наследника — 50000.

Великие князья содержались за счёт казначейства «на всю их жизнь», великие княжны — до замужества. Финансовую самостоятельность наследник обретал в 16 лет, остальные в 20. Но вплоть до достижения возраста в 25 лет (или по женитьбе) все сделки с недвижимым имуществом подлежат одобрению родителей или опекунов. «По замужеству» великие княжны получали фиксированную оговорённую сумму приданного,

«с тем, что бы больше от казны ничего не требовать»!

Особо оговаривалось («генеральным полагаю правилом»!), что земля и недвижимость в приданное даваться не должны ни от Казны, ни от отцов. Сумма приданного дочерям и внучкам определялась в 1000000 рублей, до праправнучек — 300000, всем далее — 100000.

Вдовствующей императрице и вдовам великих князей содержание сохранялось полностью, но лишь до тех пор, пока они пребывали в пределах России. В случае отъезда содержание уменьшалось на 2/3, в случае нового замужества прекращалось вовсе. К тому же особо оговаривалось, что отъезжая они должны продать всё недвижимое имущество и уплатить с суммы 10% в Казну. При этом сумма вывозимая деньгами любым из членов императорской фамилии не должна была превышать 1000000 руб.

Кроме «казённой пайки», членам императорской фамилии полагалось из Уделов: всем сыновьям императора - 500000 в год (их жёнам 60000), дочерям — 150000 (до замужества), внукам и внучкам - 150000 (девочкам только до замужества), правнукам — 50000, а по наступлении совершеннолетия - «удел деревнями на 300000 дохода», праправнукам -

«на воспитание и содержание, до совершеннолетия их лет ничего не определяем. Отцы их получат удел деревнями, обязаны детей своих воспитывать и содержать всем, что до совершеннолетия им потребно».

Однако после наступления их совершеннолетия праправнукам-мальчикам определялся «пенсион» в 50000 руб. в год, а девочкам такой же «пенсион», но только до замужества.

И. Зимин отмечает, что в целом, по системе Павла с 1797 по 1897г. было выплачено 236 308 791 руб. За сто лет - приблизительно, 30 годовых бюджетов Империи (смотря в чём и как считать).

Гольштейн-Готторпская ветвь дома Романовых оказалась плодовитой и Александру III система досталась уже в запущенном состоянии. Было ясно, что в неё надо вносить некоторые коррективы. Государственный секретарь А.А.Половцев писал в дневнике (только по поводу прямых выплат из Казны):

«Таких лиц 40 лет тому назад было 5, теперь 23, следовательно, еще через 40 лет будет 115. Может ли Россия выдержать эту цифру?».

И Александр устроил Романовым нечто подобное былому «разбору шляхты», чем сильно испортил свои отношения с роднёй (его мысль по этому поводу и вынесена в эпиграф).

Во-первых, снизили общее количество великих князей. За отказ от титула Казна выплачивала единовременную компенсацию в 1000000 руб., что многим показалось заманчивым. Во-вторых, Казна выкупала долги князей императорской крови у частных лиц. Условия прощения - отказ от титула, что подсократило и эту категорию. В-третьих, Александр ІІІ, в строжайшей тайне запускает работу над изменениями к Положению об Императорской фамилии, назначив для этого особую комиссию во главе с младшим братом царя, великим князем Владимиром Александровичем.

Результатом деятельности комиссии, учрежденной в январе 1885г., стало высочайше утвержденное «Положение об Императорской фамилии» подписанное царем в июле 1886г.

В этом новом обширном документе приводились новые «расценки» содержания многочисленных Романовых. В разделе «О содержании членов Императорского Дома» были сначала определены принципиальные положения, от которых зависел уровень денежного содержания:

«Мера содержания определяется соответственно степеней родства. Старшим старшего поколения, назначается равное с содержанием наследника престола»,

а, так же (Ну мало ли. Наследник может и не получиться):

«Каждый их брат и каждый младший сын сравнивается в содержании с определенным для сыновей императора».

Затем шла конкретизация сумм. Так, императрице «во время царствования Ея Супруга» причиталось по 200000 руб. в год и содержание ее двора. При вдовстве она сохраняла всю сумму, а в случае отъезда из России «получает половину содержания».

На содержание «детей государевых до совершеннолетия» было положено по 33000 руб. в год на каждого. Содержание наследника и его двора определялось в 100000 руб. в год. Супруге наследника положили по 50000 руб. в год во время замужества и по 100000 руб. в случае ее вдовства и стандартное содержание ее двора. Также стандартным был пункт о сокращении ее содержания до 50000 руб. в год, в случае ее отъезда из России. Детям наследника «обоего пола до совершеннолетия или до брака, Государем позволенного», причиталось по 20000 руб. каждому.

Примечательно, что если суммы денежных выплат по сравнению с 1797г. пересчитали в соответствии с новым масштабом, то суммы приданого «дочерям и внукам императора, от которого прямою происходят линею» оставили без всяких изменений в 1000000 руб. В последующих поколениях сумма приданого последовательно уменьшалась вплоть до 30000 руб. Все вышеперечисленные суммы в соответствии с законом выплачивались из средств Государственного казначейства.

А вот

«детям наследника и младшим сыновьям и дочерям Императора с совершеннолетия, а равно всем прочим великим князьям и князьям крови императорской»

- теперь содержание выплачивалось исключительно из удельных сумм, без казённой надбавки.

Младшим сыновьям императора полагалось «по достижении совершеннолетия» содержание по 150000 руб. в год и

«сверх сего, единовременно, на устройство помещения 1000000 руб. По вступлении же в брак, Императором дозволенный, определяется по 200000 руб. и на содержание дворца по 35000 руб. ежегодно. Супругам сыновей Императора назначается по 40000 руб. в год., оставляя оное при них и вдовьим».

Дочерям императора с совершеннолетия и до замужества причиталось по 50000 руб. в год.

Денежные расчеты на уровне закона прописывались до уровня внуков императора, с постепенным, от поколения к поколению, уменьшением сумм, отпускаемым на их содержание. Немаловажным был и пункт о том, что «суммы и пенсии для особ Императорской фамилии назначенные, отпускаются по наступлении смерти, без вычетов». Уже назначенные. До нового указа.

Таким образом, издание нового «Положения об Императорской фамилии» позволило снизить финансовую нагрузку как на государственный бюджет (за счёт исключения финансирования великих князей с совершеннолетия и князей императорской крови вообще, за счёт стандартизации сумм содержания дворов императрицы и наследника), так и на финансовые ресурсы Удельного ведомства (за счёт общего уменьшения сумм и ограничения финансируемых поколений). От себя замечу, что сумма Удельного капитала, к царствованию Николая ІІ, достигла 11000000. Что составляло чуть меньше 10% бюджета Империи.

Всё вышеизложенное касается исключительно именно династии Романовых, а не самого царя. Нужды царя всегда шли как по линии финансирования Министерства двора (т. е. из Казны, отдельная статья бюджета, 4.2% от бюджета на 1905 год), так и по линии Министерства уделов.

Эпиграф из: Дневник Государственного секретаря А.А. Половцева. T. 1. 1883-1886. М., 1966. С. 153.

О Грозном: смотрим Послание к Елизавете (1750). Я дело несколько перефразировал.

Учреждение об Императорской фамилии: ПСЗРИ. Изд. 1. T. XXIV. 1796-1798. № 17.906.5 апреля 1797.

О некоторых изменениях в Учреждении об Императорской фамилии: ПСЗРИ. Изд. 3. T. V. 1885 г. № 2695.24 января.

О подготовке «Изменений» и общей ситуации: Дневник Государственного секретаря А.А. Половцева. T. 1. 1883-1886. М., 1966., от с. 153 и до с. 283 фрагментарно; Кривенко В.С. В Министерстве двора. Воспоминания. СПб., 2006., со с. 251.

Сводные таблицы расходов Казны и Уделов по годам на семью можно посмотреть в приложениях: Игорь Зимин. Царские деньги: доходы и расходы царского двора. М.: 2011. По вопросу - настоятельно рекомендую, только, конкретно в приобретённом мною издании, опечаток много, в том числе и смысловых.

Как нужно разговаривать с Европой

Однажды, когда Александр III рыбачил на Карпином пруду, к нему примчался министр иностранных дел и стал настойчиво просить безотлагательно принять посла какой-то западной державы по важному европейскому делу. На что Александр III ответил:

«Когда русский Царь удит рыбу, Европа может подождать».

Союзники России

"У России есть только два союзника - её армия и флот. Все остальные при первой возможности сами ополчатся на нас».

АЛЕКСАНДР III

А, вот ещё был случай

Некогда Англия контролировала Афганистан. Часто через его территорию засылали в Россию шпионов и лазутчиков. Казачий есаул Нагорный служил уже пять лет на русско–афганской границе. В один из засадных дней (делали засады для длительного наблюдения) заметили группу контрабандистов. Всех взяли с поличным, но, когда начали их потрошить и бить (дознание по тем временам было таковым), оказалось, что в караване есть четыре английских офицера. Афганцев в тюрьму, это понятно, но что делать с офицерами из далекой Англии? Это был вопрос.

Горы. Столица далеко. Спросить некого. Опыта работы с такого рода пленными нет. Есаул Нагорный постановил:

«10 ударов плетьми. Имущества ихнее конфисковать. Ежели не помрут, больно задние части у них нежные, то сопроводить обратно в Афганистан и там отпустить на все четыре стороны».

Офицеры–лазутчики говорили по–русски и запомнили фамилию есаула.

По прибытию в Англию пожаловались куда надо. Жалоба дошла до королевы Виктории.

Та, недолго думая, отправила ноту протеста императору Александру III. Нота содержала требование извинений, денежного возмещения золотом и каторгу для есаула.

Ответ Александра III Королеве Виктории:

«С такой фамилией в армии есаул не найден, только полковник».

Текст письма императора есаулу:

«Есаул Нагорный! Действовали правильно. Поздравляю с полковником. Если бы действовали более решительно и повесили бы этих лазутчиков – поздравил бы с генералом!»