Профиль на монете

Тут заходят профи-нумизматы и шпыняют меня, дилетанта. Обидно, что от этих профи ничего интересного про их увлечение не узнаешь, только критика и презрение высокомерное в сторону дилетантов. Ну, я не обидчивый. И не для них пишу, они, наверное, и так всё знают.

Вот еще такая монетка. Не дорогая. Но, неплохо сохранившаяся, покрытая патиной. Наверное, когда-то сверкала медью. Зато с историей богатой!

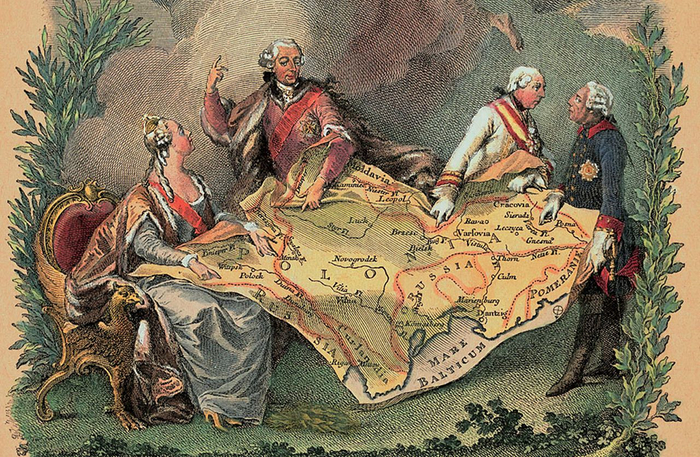

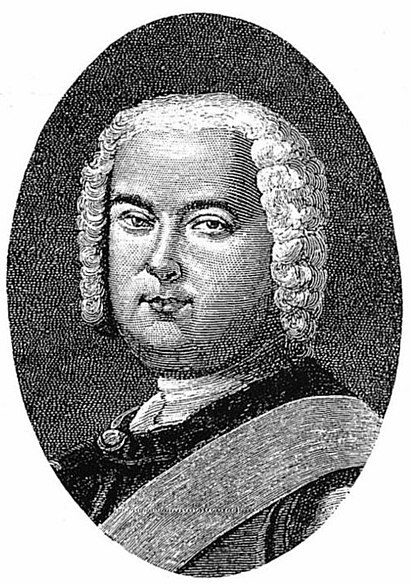

На ней - он! Станислав Август Понятовский. Один из первых фаворитов Екатерины Великой. В 1764 году подсаженный на польский трон из Петербурга. Человек не бездеятельный. Проводил полезные государственные преобразования. Так, будто не чуял конца. Некоторыми преобразованиями восстановил против себя шляхту. Не понравилось шляхте, что король уровнял в правах католиков, протестантов и православных, попытки ликвидировать право вето, которое имели члены Сейма, еще кое-что. Шляхта замутила мятеж. Этим воспользовались Россия, Пруссия и Австрия. В 1772 году произошел первый раздел Польши.

Станислав не унимался в своих попытках вносить совершенствования. В 1791 году им была (принята? утверждена? внедрена?) не знаю, как точно назвать, когда король дает стране конституцию. Ну, тут уж шляхта вовсе озверела. Закончилось вторым разделом Польши. Только поделили, не вовремя подъехал из Америки, с той гражданской войны, хорошо обстрелянный Т. Костюшко – и понеслось. Вот вам и третий раздел – в 1795 г.

Заканчивай королевничать! – сказали Станиславу, сунули в руку перо, чтоб подписал отречение, и отвезли в Петербург.

Станислав никогда не был женат. О его любовных приключениях можно написать тома. От принцесс до простолюдинок, девицы и чьи-то жёны – видимо, династические и прочие условности не имели на его физиологию никакого влияния. Но, в своих мемуарах он назвал всего одну женщину своей любимой. Вы догадались, кого. Умер бывший король в Петербурге, ненадолго пережив свою «неугасшую любовь».

Последняя его резиденция – Мраморный дворец.

После смерти его не раз беспокоили: сперва похоронили в Петербурге, в храме на Невском проспекте. В 1938 году останки отдали полякам, и они перезахоронили их в Брестской области, где Станислав родился. Можете представить, что творилось в тех местах в следующие годы. В новейшее время то немногое, что осталось от бывшего короля, поляки перенесли в Варшаву.

Впрочем, я ж обещал по монету. На аверсе вокруг портрета Станислава надпись: Stanislaus Aug. D.G.Rex Pol.M.L. D(?). Ну, это почти понятно. Может, знатоки уточнят.

На реверсе красивый герб: слева направо по диагонали скачущие всадники, справа налево по диагонали – взлетающие птицы (может и драконы). По кругу надпись: «grossus polon triplex 1768» и вверху – королевская корона. Триплекс – это не стекло, эта надпись указывает, что монета имеет достоинство «большой тройной грош». Был ли еще «маленький тройной грош» - не знаю.

Вероятно, монета с таким номиналом выполняла в денежной системе Польши ту же функцию, что в российской – алтын. Для упрощения пересчета в денежные системы стран, которые не использовали десятичную систему.

Есть еще буква G под гербом. Это знак монетного двора. Какого? – это к знатокам.