Денщики Петра Первого

UPD:

Продолжение здесь: Денщики Петра Первого (продолжение)

Денщики Петра – это не «ванька, подай-принеси». Это люди, выполнявшие непростые задания. И как фельдъегеря, и как наблюдатели и добыватели информации, и как полномочные представители государя. Почти все из них сделали успешную карьеру на государственной службе. Некоторые вошли в элиту российского дворянского общества.

Первый и самый широко известный – Александр Данилович Меншиков. То, что Меншиков познакомился с Петром, торгуя на площади пирожками с зайчатиной – за подробностями к А. Толстому. На самом же деле юный Сашка был одним из слуг Лефорта. В тот период, когда юный Пётр ухлёстывал за Анной Монс. Можно предположить, что Меншиков оказывал царю мелкие конфиденциальные услуги, что их и сблизило. Лефорт уступил своего слугу царю.

Нет смысла много писать об этом известном человеке и его деятельном участии в государственных делах среди ближайших к Петру персон. Список его титулов и званий впечатляет. Жулик и дипломат, воин и интриган – суммарно его вклад в дело создания новой России следует считать положительным. Вершиной его карьеры должны были стать венчание его дочери с Петром Алексеевичем (Петром Вторым) и женитьба сына на дочери Алексея Петровича (внучке Петра Первого) Наталье. Но, за свою бурную жизнь Меншиков нажил немало врагов, которые расстроили его планы. Закончил жизнь в ссылке, однако, уцелевшие из его детей продолжили род. И, до своего угасания в конце XIX века, этот род дал России еще ряд выдающихся деятелей.

Александр Васильевич Кикин (1670-1718). Дворянского происхождения. Из бомбардиров Потешного полка. Потретов этого человека не сохранилось. Он - единственный из денщиков царя, кто допустил роковую ошибку. Поначалу все шло как надо: проявлял и верность, и расторопность, и разумность. Участник Великого посольства, приобрел специальность кораблестроителя. Возглавил Адмиралтейство. Руководил переговорами с гетманом Мазепой. Строил корабли. Проворовался. Был сослан в Москву, но вскоре возвращен на работу. Пётр умел прощать. Но, до некоторой черты. Эту черту и пересек Кикин.

Он был близок с Алексеем Петровичем и имел на него влияние. Считается (со слов Алексея), что Кикину принадлежала идея отправиться Алексею в монастырь, тихонько дождаться смерти отца и вступить на престол. Алексею эта идея не нравилась. Тогда Кикин предложил сбежать за границу. И оказал в этом Алексею помощь.

Как можно предположить, и этот бывший денщик планировал запрыгнуть повыше других за счет дружбы с первым наследником престола.

За Кикина заступались. Да и за Алексея тоже заступались! А конец у обоих случился одинаковый. Только разные технологии умерщвления были применены.

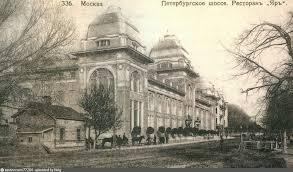

Что нам осталось от этого человека? Дворец в Питере.

Продолжение про денщиков будет.

Ни на что не намекаю, просто фото красивой женщины:))