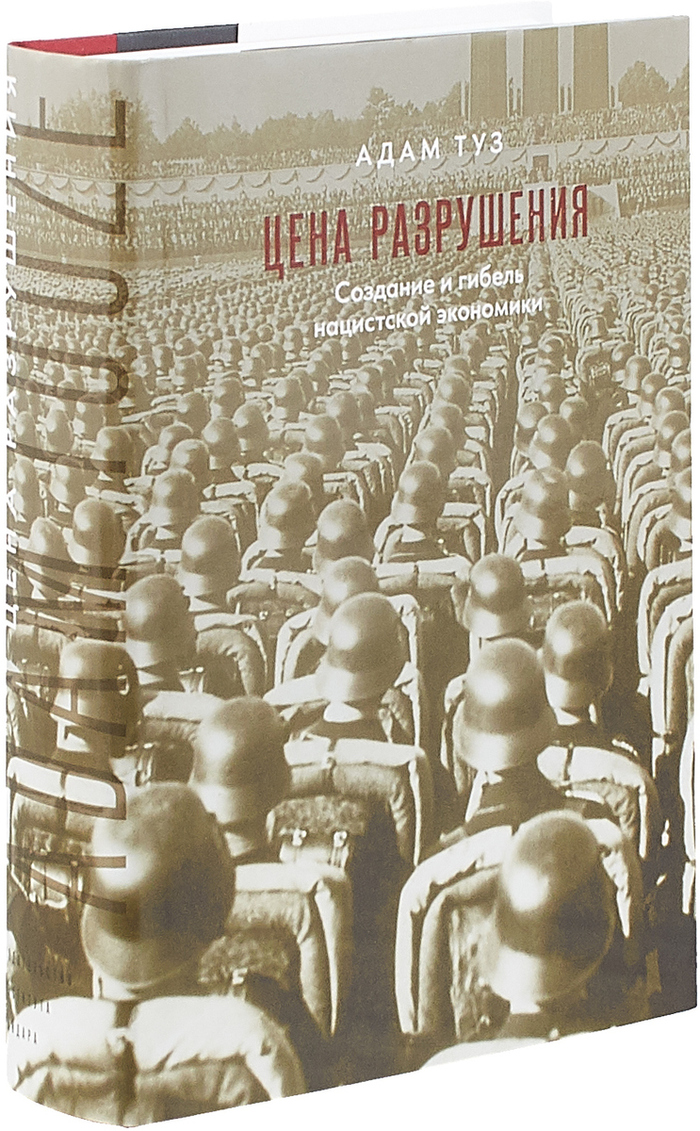

Адам Туз. «Цена разрушения: создание и гибель нацистской экономики»

Сегодняшний обзор будет нетипичным. Обычно я разбираю компьютерные игры, фэнтезийные книги, а иногда и фильмы с сериалами, но сегодня мы поговорим о работе, выполненной в жанре «нон-фикшн».

Речь идёт о монографии Адама Туза, посвящённой экономике Третьего Рейха. Изначально я планировал пробежаться по ней в нерегулярной рубрике «нудный вторник», созданной специально для произведений подобного формата, но даже совсем-совсем коротенькое обсуждение некоторых аспектов книги превратилось в полноценный и весьма внушительный текст.

А потому ваш покорный слуга принял решение добавить ещё немного объёма и довести это дело до более-менее приемлемого обзора. Ну как приемлемого… я не стал добавлять в текст авторские таблицы, не ссылался на его утверждения установленным образом и не проводил фактчекинга. А потому мы можем говорить исключительно о очень кратком и очень поверхностном рассмотрении этой поистине неординарной монографии.

Автор, потратив много лет на сбор фактологических данных, работая в архивах, изучая подшивки газет, мемуары и статистические сборники, представил на суд читателей работу, изучающую, казалось бы, фундамент любого режима в любой исторический период – экономический базис.

Увы, но из-за одиозности Третьего Рейха этот очевидный вроде бы момент раз за разом отходил на второй план. Историков больше интересовала стальная поступь вермахта, безумная жестокость айнзацгрупп, запредельный кошмар концлагерей, мистические изыскания Аненербе.

Естественно, вопросы экономики поднимались, но зачастую они оставались в тени человеконенавистнической идеологии нацистов. Более того, откровенный перекос в изучении надстроечных элементов породил изрядное количество мифов.

Тут и колоссальный рост гитлеровской экономики в тридцатые, и «чудо Шпеера», и многочисленные инсинуации на тему начала Второй Мировой, и хитрый план нападения на Францию, проработанный до мелочей и ни в коем разе не могущий быть экспромтом, и многое, многое другое.

Автор же решил разобрать все эти моменты исключительно с базисной – материальной стороны, и в результате в своей работе не только предоставил подробную и интересную историю экономики нацистской Германии, но заодно и развенчал массу мифов.

Повторюсь ещё раз, в своей статье я лишь выхватил пару-тройку интересных авторских тезисов, не более того. «Цену разрушения» следует прочесть самостоятельно, а не пройтись по вершкам в пересказе! В этом я убеждён.

Валюта, сталь и зерно

И первое, на что хочется обратить внимание, так это на идущую красной нитью через всю книгу тему дефицита.

Приход Гитлера к власти ознаменовался отказом Германии выплачивать репарации и погашать внешние задолженности. Интересно то, что к 33-му году деньги эти поступали фактически в США. Германия брала кредиты у Америки, чтобы платить по репарациям, а Франция с Британией в свою очередь возвращали их американцам, гася таким образом уже свои долги. Господин Туз постарался этот момент описать предельно аккуратно, но я так понял, что доблестные банкиры Сияющего Града на Холме весьма успешно превратили Веймарскую республику в рынок сбыта для своих товаров, подсадив на кредитную иглу, и очень-очень хотели сделать то же самое и с остальными западноевропейскими государствами. Времена меняются, практики остаются.

Впрочем, не будем отвлекаться.

Отказ от выплаты пусть и был проведён относительно аккуратно, с возможностью для кредиторов в будущем получить хотя бы часть вложенных денег посредством хитрых и крайне выгодных для нацистов махинаций, но привёл к одному неприятному последствию. Третьему Рейху перестали давать в долг.

А Германия в тот момент (да и сейчас, если так разобраться) – это страна, не обладавшая самодостаточной экономикой. В неё завозилась руда из Швеции и Норвегии, нефть, каучук, алюминий, и многое другое. Сюда же добавлялась ограниченность продовольственных ресурсов.

На это всё требовалась валюта, которую следовало где-то доставать. Причём постоянно.

И если первое время удавалось держаться, улучшая до предела систему контроля ресурсов и развивая бюрократический аппарат, то чем дальше, тем хуже становилась ситуация.

Германия начала стремительное перевооружение, с каждым годом тратя всё больше и больше ресурсов, забрасывая их в ненасытную пасть Джаггернаута.

А ресурсов категорически не хватало!

Военная индустрия пожирала железную руду, нефть, каучук, человекочасы, мегаватты и прочее, прочее, прочее, не давая ничего взамен.

Чтобы покупать всё это, требовалось продавая что-нибудь за границу. Экспортными товарами в первую очередь могла быть хорошая сталь, уголь, станки, автотранспорт, радиостанции и прочие товары, остро необходимые всё той же военной индустрии, а также – внутреннему потребителю, ведь одновременно с перевооружением необходимо было выполнять предвыборные обещания.

Уничтожение безработицы, повышение уровня благосостояния граждан, народные дома, народные радио, знаменитые народные автомобили, а ещё многочисленные обещания едва ли не главному избирателю – немецкому крестьянину.

Другими словами, в условиях жёсткого дефицита внутренних ресурсов, усиленного невозможностью получить кредит, приходилось делать выбор между маслом и пушками, который на первых этапах делать было нельзя.

Ответ на этот сугубо экономический парадокс был дан в духе национал-социализма.

Тактика саранчи

Думаю, все прекрасно поняли, о чём идёт речь. Доблестные сверхчеловеки занялись любимым фашистским развлечением - начали грабить ундерменшей.

Первыми под раздачу попали евреи, цыгане и прочие «расово неполноценные». Большой грабёж позволил не только поправить финансовые дела «правильным арийцам», приближенным к власти, но и неплохо пополнить бюджет.

Но как легко догадаться, вкусный передел не помог решить проблему, а лишь отложил её. И что было после? Правильно – возврат демилитаризованной Рейнской зоны, следом – аншлюс Австрии, а после – раздел Чехословакии.

И каждый раз грабёж помогал режиму не просто устоять, но и нарастить военное производство, но трофеи – назовём это так – заканчивались и всё возвращалось на круги своя, толкая нацистов на новые завоевания.

Более того, после захвата Франции, когда нацисты получили в своё распоряжение ресурсы едва ли не самой богатой и изобильной страны в Европе, ситуация стала только хуже!

Как такое может быть?

Очень просто. Следите за руками: Франция капитулирует, из неё вывозятся все запасы нефти, немалая часть подвижного железнодорожного состава и автотранспорта, избытки каучука и другого ценного сырья, запасы продовольствия, трофеи кажутся неисчислимыми, но вот проходит год…

И сельское хозяйство Франции коллапсирует, выдавая урожаи в два раза меньше, чем год назад. Почему? Во-первых, потому что для хороших урожаев требуются удобрения, а вся селитра в Третьем Рейхе отправляется на оружейные заводы, ибо нужны миллионы снарядов. Во-вторых, потому что выросшее и собранное необходимо доставить сперва на сборные и распределительные пункты, а после – перевезти в другую страну, вот только с ободранными железными дорогами и кастрированным автотранспортом такое не провернуть.

Лишних локомотивов и вагонов взять неоткуда – Германия, разграбив французские железные дороги кое-как спасла свою сеть от краха. Так бывает, когда долгие годы вообще не занимаешься ремонтом подвижного состава, отдавая приоритет постройке и эксплуатации автобанов и непрерывно наполняя всё ту же ненасытную пасть армии. Не забрать у французов их паровозы и вагоны было невозможно – зимой с 1939-го на 1940-й Германия не смогла в достатке снабжать углём Берлин. Германия. Углём! И повторения этих событий в Берлине никто не желал.

Таким образом, раз за разом Рейх справлялся с сиюминутными проблемами, перенося их решение в будущее, отчего те, естественно, накапливались.

Разрубить этот гордиев узел можно было лишь одним способом.

Неизбежность войны

Способ этот мы все знаем, но не раз и не два люди задавали вопрос: «а почему именно в 39м?», после чего частенько следовал второй: «и зачем было нападать на СССР?».

Ответ на оба был дан автором книги в первых главах, а вашим покорным слугой выше. Третий Рейх уже попросту не мог остановиться, он должен был грабить, грабить и ещё раз грабить, чтобы не упасть под собственной тяжестью.

А потому сперва была уничтожена Польша, затем – Норвегия, а после настал черёд Франции.

Один занятный факт из списка указанных в книге связан с тем, что подготовка Германии к войне носила откровенно припадочный характер и во многом зависела от того, кому именно удастся получше присесть на уши Гитлеру и его ближнему кругу. Отсюда и вливание колоссальных средств в бесполезный надводный флот (приличная часть которого отправилась на дно зимой-весной 1940-го года), и откровенная нехватка снарядов, на что ещё в девяностые упирали проходимцы вроде Резуна, лихорадочно покрываемая после захвата Польши и перед нападением на Францию. Последнее, кстати, свидетельствует об отсутствии глобального понимания концепции блицкрига как минимум у политического, а как максимум и у военного руководства страны.

Впрочем, это лирическое отступление. Куда важней иное.

Германия не могла не начать войну в 1939-м году по двум причинам. Первую я уже озвучил и заключалась она в банальной нехватке ресурсов едва ли не всех типов, начиная от качественного железа, и заканчивая валютой. Система была слишком сильно оптимизирована, изымать резервы уже было неоткуда.

Вторая причина является производной от первой, но не следует считать её менее важной. Заключается она в том, что к 1939-му году Третий Рейх в целом завершил цикл перевооружения и имел определённое превосходство над противниками, однако на второй такой же виток гонки вооружений ресурсов у страны не осталось. Их получение и было главнейшей целью Гитлера.

Нападение на Советский Союз, кстати говоря, также объясняется экономическими причинами.

Во-первых, вторгаться в Британию было не на чем. Приличная часть флота не вышла из норвежских фьордов, а значит, добиться превосходства на море, необходимого для десантной операции через Ла-Манш в 1940-м – 1941-м годах было попросту невозможно.

Во-вторых, Германия всё больше и больше начинала зависеть от советских поставок, а значит, их одномоментное прекращение во время противостояния с Британией и США означало крах экономики. Эти поставки следовало защитить любой ценой.

Счёт же безумная нацистская идеология выставила «неполноценным народам», они должны были платить за благополучие Рейха.

Работа и голод

И в завершении краткого пересказа некоторых тезисов книги упомяну одну кошмарную страницу Второй Мировой – систему нацистских концлагерей, а также насильственное перемещение работников из оккупированных территорий в Рейх.

Причина массового использования труда военнопленных, а также остарбайтеров давно известна. Германия, оптимизировав до предела систему и забрав всех, кого можно было безболезненно забрать в армию уже к началу 1939-го года, достаточно быстро столкнулась с колоссальной проблемой. В год можно было призвать не более 600 тысяч юношей, достигших соответствующего возраста и не задействованных в критически важных отраслях промышленности. А уже к началу 1942-го года потери многажды перекрыли эту цифру.

Требовались миллионы мужчин, но их должен был кто-то заменить за станками. Женщины уже не могли, потому что они и так уже массово работали (напоминаю, тотальная оптимизация всех сфер жизни страны полным ходом шла все тридцатые, резервов просто не осталось). Именно поэтому нацистским бонзам пришлось выкручиваться. Но при этом действовали они поразительно нелогично. По крайней мере, так всегда казалось мне.

Судите сами. Зачем морить голодом работников, изготавливающих оружие и машины? Для чего избивать и недокармливать шахтёров? Это же идиотизм! Добыча угля напрямую связана с количеством потребляемых калорий. Невозможно обмануть природу! А холокост? Неужели его целью были лишь сумасшедшие теории нацистской верхушки?

Отчасти – да. Всё это было связано именно с бредовыми воззрениями Гитлера, Гиммлера, Геринга и прочих. Любой ундерменш рассматривался ими как животное, которое можно использовать пару месяцев, а после - выбросить труп на свалку. А ещё лучше – сварить из него мыло или сделать удобрения. Тем более что рабы, в общем-то, в какой-то момент казались бесконечными.

Но нельзя данное поведение объяснять одними лишь воззрениями партийной верхушки Рейха. Помимо идеологии своё веское слово говорила и экономика. Нацисты попросту не могли прокормить такое количество военнопленных и подневольных работников. Им неоткуда было взять столько еды, ведь требовалось необходимо поддерживать приемлемый уровень питания как в самой Германии, так и в оккупированных странах Западной и Центральной Европы с неславянским населением, урожаи в которых обрушились стараниями самих завоевателей. Да и про союзников забывать не следовало. И про армию.

А без подневольных работников уже было не обойтись. Поэтому уже к 1942-му году на смену бессмысленному и бесполезному расходу человеческого материала пришёл хвалёный немецкий орднунг во всём своём кошмарном великолепии.

Была создана система, позволяющая сохранять жизни ценным специалистам и в целом выдерживать плановые показатели без увеличения расходов продовольствия. Как?

Естественно, как и всё в Рейхе – за счёт смерти других.

За перевыполнение нормы работникам полагалась повышенная пайка. Она выдавалась за счёт тех, кто «депремировался» по причине неспособности уложиться в нормативы. Как легко догадаться, такие люди обрекались на смерть, потому что для истощённого организма даже незначительное снижение поступающих калорий означает ещё большее снижение работоспособности, что приводит к попаданию в петлю с положительной обратной связью, отправляющую в газовую камеру.

Заключение

Как я и писал выше, данный текст не претендует ни на полноту, ни на особую глубину. Ваш покорный слуга лишь пробежался немного по вершкам, подхватил парочку фактов и поместил их в статью.

И мой текст даже рядом не стоит с великолепной работой господина Туза.

Я настоятельно рекомендую прочесть её всем и каждому! Да, она не очень проста, да, книгой можно убивать, такой у неё объём, однако данная работа не просто выдёргивает несколько горячих фактов и интерпретирует их в угодном автору свете, нет, она позволяет комплексно и очень подробно взглянуть на то, как экономика влияла на принятие политических решений верхушкой Третьего Рейха и на то, как бесчеловечная нацистская идеология в свою очередь прогибала экономический базис под себя.

Это действительно выдающийся пример качественной исторической монографии, вскрывающий причины и их следствия, не сводящий комплекс сложнейших факторов к примитивной идеалистической интерпретации формата «плохой диктатор хотел сделать всем плохо».

Книгу Адама Туза «Цена разрушения: создание и гибель нацистской экономики» следует читать в обязательном порядке. Это фундаментальный труд, проходить мимо которого – настоящее преступление.