Чёрная королева

Ее лоно должно было стать бесплодным - таков был приказ короля. Брату не нужны были соперники на троне. Нзинга пыталась сбежать, но ее схватили, и, истошно кричащую, отбивающуюся, потащили в шалаш.

А там уже ждал шаман со своими ужасными "игрушками"...

В 1583 году у Нголы Килуанджи, наследного принца Ндонго и Мбунду (ныне - север Анголы), родилась дочь. Матерью девочки была любимая наложница наследника, Кенгела ка Нкомбе, женщина изумительной красоты.

Рождение малышки едва не стоило ее матери жизни: роды были крайне тяжелыми. Девочка также могла погибнуть: пуповина обмоталась вокруг ее шеи, и чудо, что дочь Килуанджи родилась живой и здоровой.

На языке племени мбунду "скручивать" переводится как "нзинга". Именно так и назвали новорожденную - Нзинга.

В Ндонго и Мбунду существовало поверье, будто дети короля, пережившие трудные роды, приобретали колдовской и мистический дар. В будущем такие дети могли стать великими людьми.

Нзинга росла со своими младшими сестрами Камбу и Фунджи, а также со старшим братом, принцем Мбанди.

В 1593 году, когда Нзинге исполнилось десять лет, ее отец стал королем. Килуанджи обожал дочь и считал ее самой умной и талантливой из всех своих детей. Однако передать Нзинге трон отец не мог: традиции Ндонго этого не позволяли.

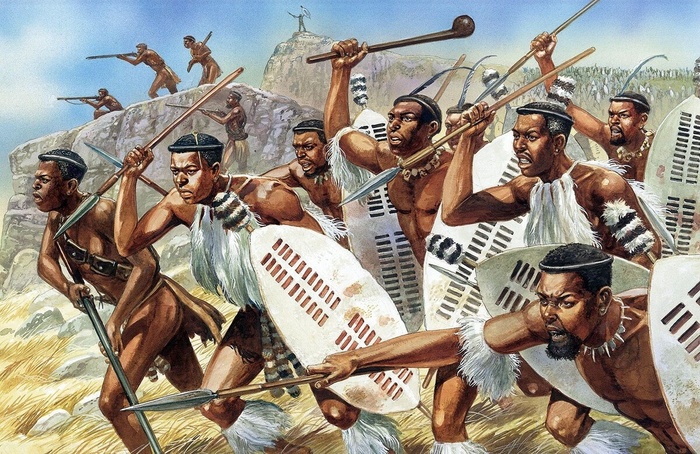

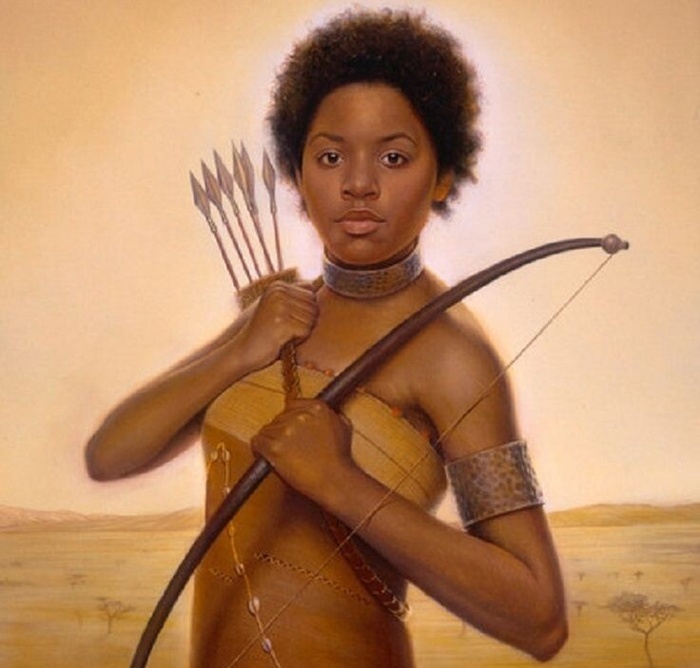

Тем не менее, Килуанджи воспитывал дочь как мальчика: Нзинга великолепно стреляла из лука, обращалась с боевым топором лучше многих воинов-ндонганцев.

Отец брал Нзингу на официальные мероприятия, в том числе, на переговоры с колонизаторами-португальцами. У португальцев девочка брала уроки чтения и письма, и вскоре отлично овладела языком.

Между тем, королевство Ндонго из-за продолжительного конфликта с Португальской империей стояло на грани распада.

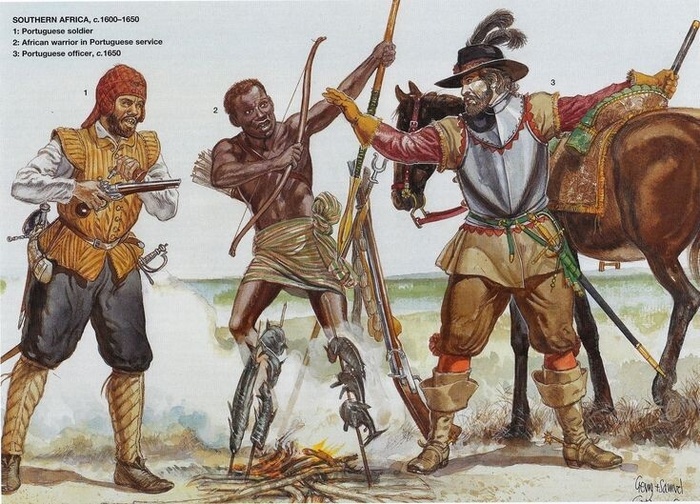

Португальцы впервые оказались в Ндонго в 1575 году. Поначалу отношения между двумя странами были достаточно мирными, торговыми. Однако постепенно обоюдные обиды накапливались, и с 1580-го года началась война. Португальцы и их союзники конголезцы быстро завоевали большую часть Ндонго.

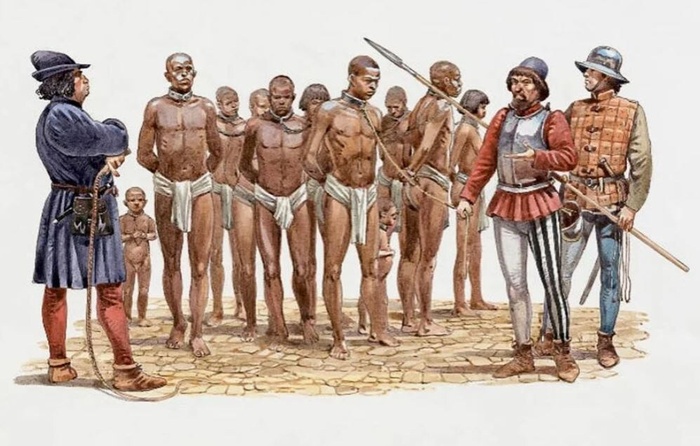

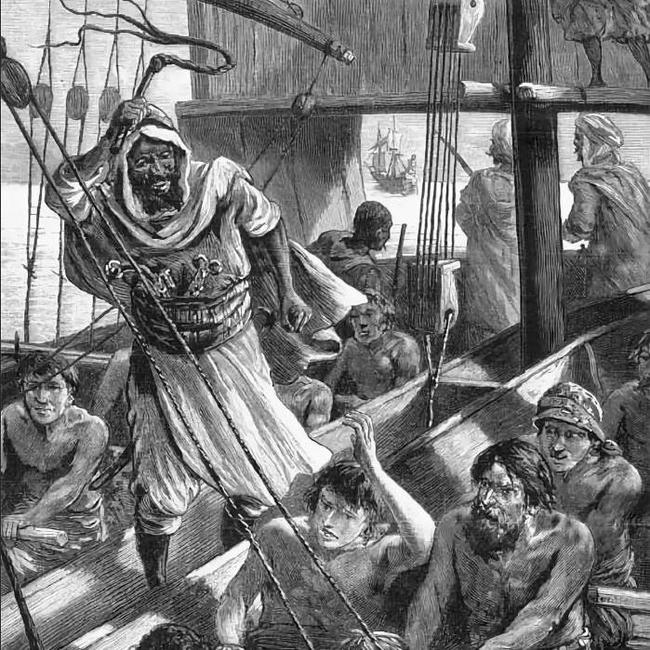

Война велась в крайне жесткой манере: португальцы сжигали селения, захватывали заложников не щадили ни женщин, ни детей. В ходе боевых действий европейцы захватили более 50 000 рабов.

Народ Ндонго сражался отчаянно, и в 1590 году даже сумел одержать победу над португальцами. Однако к тому времени королевство так ослабло и уменьшилось, что местная знать, соба, заявила о нежелании платить дань короне. Многие дворяне переметнулись на сторону португальцев.

Таким образом, Килуанджи после смерти престарелого отца стал королем разграбленной и опустошенной страны, жители которой больше не верили в государство.

Килуанджи всеми силами пытался исправить ситуацию, вернуть утраченные территории, но ни переговоры, ни военные действия, успеха не принесли.

В 1607 году ситуация для Ндонго резко ухудшилась: в королевство вторглись племена имбангала - свирепых воинов-мародеров, отличавшихся невероятной жестокостью и религиозным рвением.

Имбангала прошли по территории Ндонго грабя, сея ужас и захватывая рабов. Португальцы, оценив военную мощь мародеров, воевать с ними не стали, а, напротив, наняли имбангальцев в качестве наемников. После этого любые попытки короля Килуанджи вернуть свои земли были напрасными.

В 1617 году король Нгола Мбанди Килуанджи скончался, так и не сумев восстановить мир и благополучие своей страны. Новым правителем стал Нгола Мбанди, старший брат Нзинги.

Нгола Мбанди, вместо того, чтобы сражаться с португальцами и имбангальцами, принялся уничтожать своих родственников, которые хотя бы отдаленно могли претендовать на престол. Так, по приказу нового короля был уничтожен под корень род его сводного брата.

Нзинге в ту пору исполнилось 35 лет, и брат Нгола Мбанди также обратил на нее пристальное внимание. Да, Нзинга была женщиной, но новый король в плане сохранения власти боялся даже своей тени.

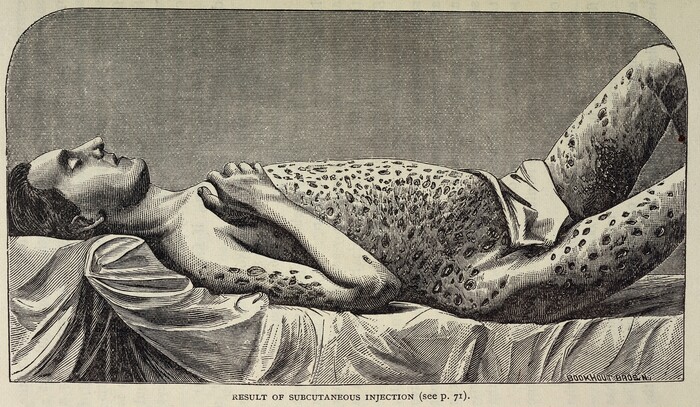

По приказу Нголы Мбанди был убит его маленький племянник, сын Нзинги от одного из воинов. После этого злодеяния государь приказал лишить своих сестер Нзингу, Камбу и Фунджи самой возможности иметь детей: это было проделано самым жестоким и варварским способом.

Понимая, что ее жизнь висит на волоске, принцесса Нзинга с помощью верных ей воинов сбежала в соседнее королевство Матамба.

Нгола Мбанди, искупав страну в крови и добившись повиновения со стороны знати, объявил, что изгонит португальцев со своих земель.

Королю удалось заключить союз с имбангала, но этого не хватило, чтобы одолеть европейцев.

В 1621 году после тяжелого поражения и угрозы полного захвата Ндонго португальцами, Нгола Мбанди обратился к сестре Нзинге с неожиданной просьбой стать послом к португальцам, расположившимся в Луанде.

Нзинга была представительницей королевской семьи, а, кроме того, она великолепно знала португальский: лучшей кандидатуры Нгола Мбанди не мог сыскать.

Принцесса согласилась пойти жестокому брату навстречу, но с условием - она будет вести переговоры от имени короля, а также ей будет позволено креститься в католическую веру, если она решит это сделать.

Нгола Мбанди согласился на все условия сестры. С большой и пышной свитой Нзинга отправилась в Луанду, где ее с большой помпой принял португальский губернатор Жоао Коррейя де Соуза.

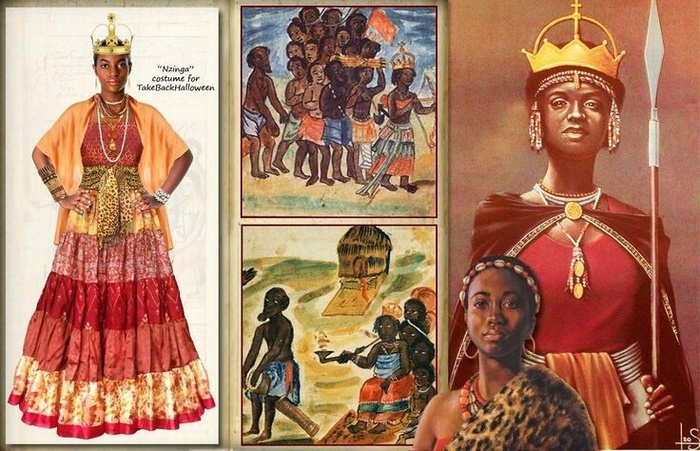

К тому времени короли Ндонго обычно представали перед белыми колонизаторами в европейской одежде, но Нзинга решила иначе: принцесса оделась в традиционную одежду ндонго, отличавшуюся невероятной пышностью. Тем самым Нзинга хотела продемонстрировать губернатору, что культура ее страны ничем не уступает культуре Португалии.

Во время официального приема португальские чиновники нашли способ унизить Нзингу. Так, для европейцев в помещении стояли стулья, а принцесса Ндонго должна была сидеть на циновке.

Нзинга не растерялась: крепкая служанка встала на четвереньки, а принцесса опустилась ей на спину. Таким образом, африканка говорила с европейцами лицом к лицу.

Нзинга вела переговоры исключительно вежливо и доброжелательно, намеренно противопоставляя собственные способности дипломата воинственности и кровожадности брата. Принцесса на прекрасном португальском языке донесла до губернатора опасения своего народа, хитро применяла лесть.

Губернатор был поражен - ему казалось, что он говорит с европейской дамой.

Король отправлял Нзингу к португальцам с целью установления мира. Принцесса назвала военные походы Нголы Мбанди ошибкой молодого короля и пообещала, что такого больше не будет. Кроме того, Нзинга заявила, что от имени брата разрешает португальским работорговцам находиться в Ндонго, а также предложила помощь в возвращении беглых рабов.

Конечно, все эти болезненные уступки имели свою цель: Нзинга потребовала, чтобы португальцы разрушили военные форты в Ндонго, а также отказались от взимания дани с Ндонго.

В целом, принцесса предложила португальцам дружбу и сотрудничество в борьбе с любыми врагами.

Губернатор выразил сомнение, что Нзинга говорила правду, и тогда дочь короля Ндонго заявила, что готова немедленно принять католическую веру, доказав португальской короне свою лояльность.

Церемония крещения Нзинги прошла в Луанде с невероятной пышностью. Крестными родителями стали губернатор Жоао Коррейя де Соуза и его супруга Ана да Силва.

В честь крестных родителей африканка приняла европейское имя - Донья Анна де Соуза.

Губернатор с легкостью заключил мирный договор со своей крестной дочерью. В конце 1622 года Нзинга вернулась в Ндонго, где была встречена с поистине королевскими почестями.

Однако спокойствие в стране не настало: войну снова начало свирепое племя имбангала, всеми силами стремившееся расширить свою территорию.

Ндонго потерпели ряд тяжелых поражений, королевской семье пришлось спешно бежать из своей столицы Кабасы. Имбангалы заняли практически все территории народа ндонго, и вскоре объявили о создании собственного королевства Касандже.

Нзинга, она же Донья Анна де Соуза, обратилась к своему крестному отцу Жоао Коррейя де Соуза, португальскому губернатору соседнего с Ндонго государства Луанду. Женщина умоляла португальцев оказать помощь ее народу, однако Жоао поставил два условия: король Нгола Мбанди, брат Нзинги, должен был самостоятельно вернуть свою столицу Кабасу, а затем принять католическое крещение.

Нгола Мбанди сумел отвоевать столицу в 1623 году. После этого король предпринял определенные шаги в направлении принятия христианства, хотя сделать это ему было очень нелегко: Мбанди ненавидел европейцев и не доверял им.

Нзинга, ставшая при дворе брата весьма влиятельной фигурой, внезапно стала убеждать Мбанди не принимать чужую веру: якобы это отвернет от него большинство сторонников. При этом, сама принцесса давно приняла крещение.

Историки полагают, что Донья Анна де Соуза таким образом стремилась рассорить брата с португальцами, чтобы самой сесть на трон.

План Нзинги сработал. Португальцы были оскорблены отказом Мбанди, и начали военные действия, нападая на территорию Ндонго, угоняя жителей в рабство.

Нгола Мбанди понял, что противостоять португальцам он не способен. Король впал в жестокую депрессию и, по сути дела, удалился от дел, передав бразды правления сестре Нзинге.

В 1624 году Нгола Мбанди покончил с собой, однако, ходили слухи, что короля отравили. Перед смертью Мбанди объявил Нзингу своей преемницей.

Коронация состоялась вскоре после похорон: Нзинге было присвоено имя Нзинга Мбанди Нгола. При контактах с европейцами африканская королева называла себя Анна I Нзинга Мбанди Нгола.

Нзинга, как и ее жестокий брат, начала правление с устранения возможных соперников. Главным претендентом на трон был 7-летний сын покойного Мбанди, племянник королевы. Мальчик находился под опекой Касы, вождя племени Имбангалы.

Чтобы добраться до племянника, Нзинга предложила Касе заключить брак. Подумав, вождь согласился.

Сразу после свадьбы телохранители Нзинги убили мальчика - так королева отомстила за своего сына, много лет назад убитого Нголой Мбанди.

Смерть принца возмутила ндонгскую знать. Представители некоторых влиятельных родов заявили, что у них не меньше прав на престол, чем у женщины, рожденной рабыней-наложницей.

Нзинга отвергла этот аргумент, заявив, что в ее жилах, в отличие от других претендентов, течет кровь короля Килуанджи, ее покойного отца.

Тогда соперники поставили Нзинге в упрек ее близкие отношения с португальцами: часть знати считала переговоры с европейцами признаком слабости.

Королева, чтобы избежать кризиса престолонаследия, была вынуждена сократить контакты с португальцами, что усложнило положение страны.

Напряженность возникла и в отношениях Нзинги с ее крестным отцом, губернатором де Соузой.

Когда королева потребовала от португальцев вернуть захваченных ранее личных рабов королевской семьи, губернатор отказался это сделать. Более того, де Соуза потребовал, чтобы Нзинга признала себя вассалом португальского монарха и начала выплачивать дань.

Королева решительно отказалась сделать это.

В конце 1624 года губернатор де Соуза направил португальских солдат в королевство Мбанде, правители которого были вассалами Нзинги и снабжали Ндонго продуктами, рабами и солдатами.

Португальцы довольно легко захватили Мбанде, сильно ослабив позиции Нзинги.

Королева, впрочем, нашла выход из положения: Нзинга призвала рабов мбанде массово бежать в Ндонго, что те с радостью стали делать.

Губернатор де Соуза был вынужден примириться со своей крестницей.

Португальцы были очень недовольны независимой политикой королевы Нзинги, угрожавшей доходам как европейцев, так и знати Мбанде.

Губернатор всячески подстрекал влиятельных мбанде к восстанию, и в конце 1625 года соб (аристократ) Хари а Килуандже, в жилах которого текла королевская кровь, отказался подчиняться Нзинге. Португальцы поддержали решение Килуандже и выслали ему на подмогу солдат.

Нзинга отправила на подавление восстания свои войска, но потерпела поражение, что вызвало недовольство среди народа.

Королева попыталась уладить ситуацию с помощью дипломатии, но португальцы не поверили Нзинге и официально признали Килуандже новым королем Ндонго. 15 марта 1626 года португальский губернатор от имени своего короля объявил Нзинге войну.

Португальское вторжение было весьма масштабным. Нзинге со своей армией пришлось отступить к островам на реке Кванза.

Сражения были кровопролитными, африканцы яростно сражались, но их оружие не шло ни в какое сравнение с европейским. Потерпев тяжелое поражение, Нзинга повела армию на восток страны.

Португальцы преследовали ндонго, захватывая отставших солдат в рабство. В конце концов рабов было захвачено столько, что европейцы повернули обратно: главной целью их нападения на королеву Нзинге был как раз захват невольников на продажу.

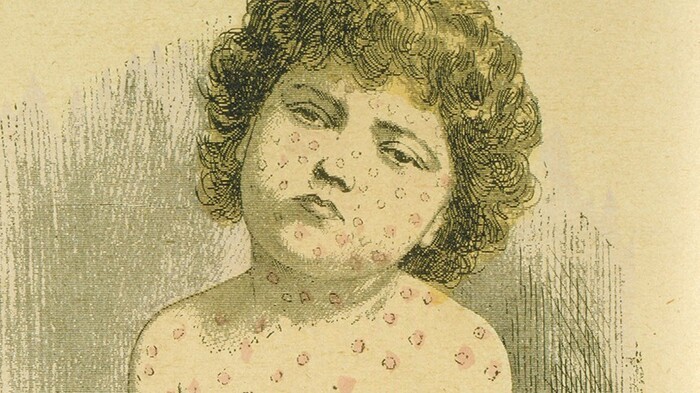

Вскоре "король Ндонго" Хари а Килуандже заболел оспой и умер. Португальцы заменили правителя дворянином Нголой Хари, но этого вождя народ не принял.

Простые ндонго и мбанде требовали возвращения королевы Нзинги, тогда как богатые дворяне поддерживали ставленника португальцев Нголу Хари.

Нзинга, находившаяся на востоке страны, в любой момент была готова выступить в поход и вернуть утраченные территории.

Однако прежде чем использовать военную силу, Нзинга решила применить дипломатию. В ноябре 1627 года королева отправила к губернатору большую делегацию и четыреста рабов в дар.

Нзинга заявила, что она согласна стать вассалом короля Португалии, платить дань золотом и рабами, но требует одного - признать ее законной наследницей престола.

Португальцы отвергли требование Нзинги, обезглавили ее послов. По словам губернатора, королева должна была полностью оставить власть и подчиниться законному королю Нголе Хари.

Нзинга была шокирована предательством "крестного отца". Женщина впала в депрессию и около месяца не показывалась на людях.

После возвращения королева начала объединение своих союзников, призвав воинов ндонго следовать на восток.

Большой подмогой Нзинге было то, что Нгола Хари являлся слабым и непопулярным правителем. Самозванный король опирался в основном на португальских солдат, африканские воины его презирали.

Нгола и португальцы, убеждая народ не верить Нзинге, использовали старый козырь - мол, это женщина, а женщина права на трон не имеет.

Нзинга в ответ отправила Нголе Хари письмо с прямым вызовом на поединок. Самозванец был крайне напуган и умолял португальцев о помощи. Это окончательно разрушило репутацию Нголы.

Однако противостоять португальцам в бою Нзинга при всем желании не могла. Европейцы постоянно нападали на африканцев, теснили их. Армия королевы постоянно сокращалась.

К концу 1628 года после серии жестоких кровопролитных боев войско Нзинги сократилось до двухсот бойцов, контролирующих небольшую территорию Ндонго. По сути дела, королева была выдавлена из собственного королевства.

Однако Нзинга не оставляла попыток вернуть утраченные позиции. Королева всеми силами искала союзников, и в конце концов ей удалось заручиться поддержкой могущественного военачальника Касандже из племени Имбангалы. Касандже захватил огромные территории на реке Кванза и основал там собственное королевство.

В обмен на помощь Касандже потребовал, чтобы Нзинга вышла за него замуж. Королева, которая все еще была замужем за вождем Касой, согласилась на этот брак и, таким образом, стала двоемужницей.

Нзинга всячески стремилась показать народу имбангала, что она - своя. Королева участвовала в местных ритуалах, связанных, в том числе, с каннибализмом.

В результате Нзинга добилась огромного уважения среди имбангала. Вскоре королева приступила к созданию своей новой армии, состоявшей из сильных и свирепых воинов.

Армия Нзинги была полностью восстановлена к 1631 году. Королева начала успешно нападать на португальские отряды.

Однако Нзинге этого было мало, и летом 1631-го ее армия вторглась в королевство Матамба. Здесь правила королева Мвонго, которую Нзинга легко свергла.

Мвонга и ее дочь были заклеймены в рабыни. Нзинга была коронована и сразу после обретения власти в новом королевстве, заявила, что использует Матамбу как базу для возвращения Ндонго.

Между тем, в Матамбу ежедневно прибывали беглые ндонганцы, - численность населения королевства стремительно росла.

На протяжении десяти лет Нзинга боролась с португальцами и их союзниками.

В Матамбе королева перестала носить женскую одежду, отдав предпочтение мужским нарядам. При этом, у Нзинги был большой гарем из наложников-мужчин, носивших женскую одежду.

К конце 1630-х Нзинге удалось захватить ключевые с точки зрения работорговли территории у реки Кванго. В северном направлении армия Матамбе достигла границы Королевства Конго, после чего Нзинга вступила в дипломатические отношения с голландцами.

Голландцы оказались гораздо сговорчивее, чем португальцы, и стали покупать у Нзинги по 13 000 рабов в год, пополняя казну Матамбе.

Королева время от времени отправляла послов к португальцам, предлагая им торговый и военный союз в обмен на признание ее законной правительницей Ндонго.

Португальцы отказались от предложений Нзинги.

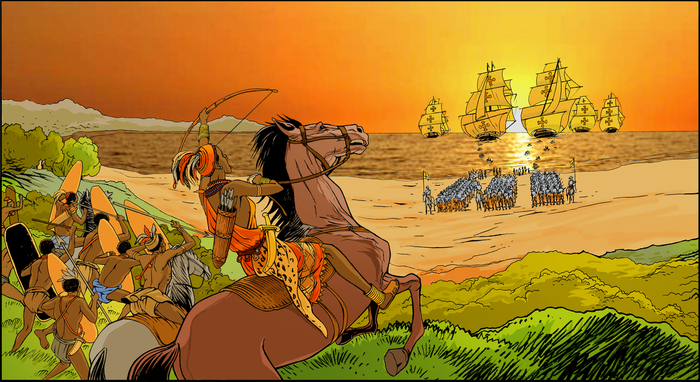

В 1641 году голландские войска вместе со своими союзниками из Конго разбили португальцев и захватили Луанду.

Нзинга, узнав об этом, немедленно отправила в Луанду своих послов, предложивших голландцам военный союз против португальцев. Голландцы с удовольствием заключили союз с Матамбе.

Между тем, португальский губернатор, отступивший в Массангано, стал просить Нзингу о союзе, но та на это не пошла.

Нзинга заняла северную часть Ндонго, объявив своей столицей город Кавангу.

С этого момента контроль работорговли в регионе осуществлялся Нзингой, а ее королевство процветало. Правительница вернула себе практически все утраченные ранее территории Ндонго, а, кроме того, совершала военные походы против соседей.

После нападения Ндонго на территорию Ванду в Конго, конголезский король Гарсия II обратился за помощью к голландцам. Европейцы, не желавшие разрывать союз ни с одной из сторон, предпочли уладить конфликт дипломатическим путем, однако доверие к Нзинге было подорвано.

Нзинга стремительно перевооружала свою армию: королева отдавала голландцам рабов, а те взамен давали ей огнестрельное оружие.

В 1644 году Нзинге удалось одержать свою первую большую победу над португальцами - битва при Нголеме вошла в африканскую историю.

Однако португальцы быстро оправились и нанесли ндонго поражение при Каванге. Нзинга запросила голландцев о помощи, и союзники прислали свои отряды. В 1647 году в битве при Комби голландцы и Ндонго разгромили португальцев, осадив их столицу Массангано. Взять город союзники не смогли из-за отсутствия артиллерии.

К 1648 году Нзинга создала огромную державу, вернула все свои бывшие земли, завоевала новые и контролировала всю центральноафриканскую работорговлю.

Однако португальцы не готовы были сдаваться. Воспользовавшись проблемами голландцев в Европе, португальцы прислали в Африку мощную военную экспедицию под руководством нового губернатора Сальвадора Коррейя де Са.

Луанда, где засели голландцы, была осаждена и подвергнута мощному обстрелу из пушек.

24 августа 1648 года голландцы запросили мира и согласились эвакуироваться из Африки.

Мир был подписан и голландцы, к удивлению и ужасу королеву Нзинги, погрузились на корабли и отплыли восвояси.

Повелительница Ндонго оказалась один на один с усилившимися португальцами.

После тяжелого поражения Нзинга была вынуждена отступить из Ндонго в Матамбу.

На этот раз королева не пыталась вернуть потерянные земли и полностью сосредоточилась на обороне той территории, что у нее оставалась.

Последние годы постаревшая королева провела в сражениях с восставшими имбангалами, с соседними небольшими королевствами. С португальцами и конголезцами Нзинга старалась не конфликтовать.

Главным инструментом примирения с европейцами королева, как и много лет назад, сделала христианство. Нзинга запросила у ордена капуцинов большое количество миссионеров, которые занялись обращением ее подданных в христианство.

Королева поддерживала отношения с европейскими католическими лидерами и даже получила письмо от папы римского Александра VII, благодарившего Нзингу за "крещение Африки".

В 1656 году после многолетних дипломатических усилий Нзинге удалось заключить прочный мир с португальцами.

Королева уступала европейцам часть своих земель, соглашалась пустить португальских торговцев в Матамбу. Португалия взамен передала Нзинге регион Китуксела, признала ее законной королевой Матамбе.

Единственное оставшееся у нее королевство Нзинга превратила в сильную торговую державу. Правительница добивалась от европейских королей признания Матамбы как христианского государства в Африке.

Имбангаланскую культуру, связанную с каннибализмом и жестокими практиками, Нзинга в своем государстве запретила.

В 1660 году королева объявила своей наследницей на троне Матамбы сестру Камбу. В матамбской традиции женское правление было нормой, поэтому никаких волнений среди народа не было.

В октябре 1663 года королева Нзинга заболела ангиной. Во дворец были приглашены европейские медики, но они ничем не смогли помочь: инфекция распространилась на легкие, и 17 декабря повелительница Матамбе скончалась в возрасте 80 лет.

Похоронили королеву в соответствии с христианскими и мбундускими традициями.

Королевой Матамбе стала Камбу, которую в Европе знали как Барбару или дону Барбару.

В наше время Анна I Нзинга Мбанди Нгола - правительница, почитаемая по всей Африке и, в первую очередь, в Анголе. В Луанде королеве, которую считают борцом против европейского колониализма, установлен памятник:

---------------------

Дорогие читатели! В издательстве АСТ вышла моя вторая книга. Называется она "Узницы любви: "От гарема до монастыря. Женщина в Средние века на Западе и на Востоке".

Должен предупредить: это жесткая книга, в которой встречается насилие, инцест и другие извращения. Я отказался от присущей многим авторам романтизации Средних веков и постарался показать их такими, какими они были на самом деле: миром, где насилие было нормой жизни. Миру насилия противостоят вечные ценности - дружба, благородство и, конечно же, Любовь. В конечном итоге, это книга о Любви.

Тем временем, моя книга о русских женщинах в истории получила дополнительный тираж, что очень радует!

Прошу Вас подписаться на мой телеграм, там много интересных рассказов об истории, мои размышления о жизни, искусстве, книгах https://t.me/istoriazhen

Всегда ваш.

Василий Грусть.

ПС: Буду благодарен за донаты, работы у меня сейчас нет, а донат, чего греха таить, очень радует и мотивирует писать.