Когда в середине 1980-х по всему СССР прокатилась волна арестов и судов по "хлопковому делу", общественность узнала о крупнейшей коррупционной афере в истории Советского Союза. Семь секретарей ЦК Узбекской ССР, 12 первых секретарей обкомов, зять Брежнева Юрий Чурбанов, министр хлопкоочистительной промышленности Вахабджан Усманов — эти имена мелькали в прессе, о них говорило радио, их судили при закрытых дверях.

Но за этими публичными фигурами скрывалась огромная армия "теневых" партийных функционеров среднего звена — секретарей райкомов, директоров совхозов, заведующих заготовительными пунктами, начальников районных отделов милиции. На них открывались дела по "вторым волнам" расследований, но они широко не обсуждались, сами фамилии зачастую так и не озвучивались публично. Именно эти люди составляли основу коррупционной пирамиды, обеспечивали её бесперебойную работу и получали львиную долю ворованных миллиардов.

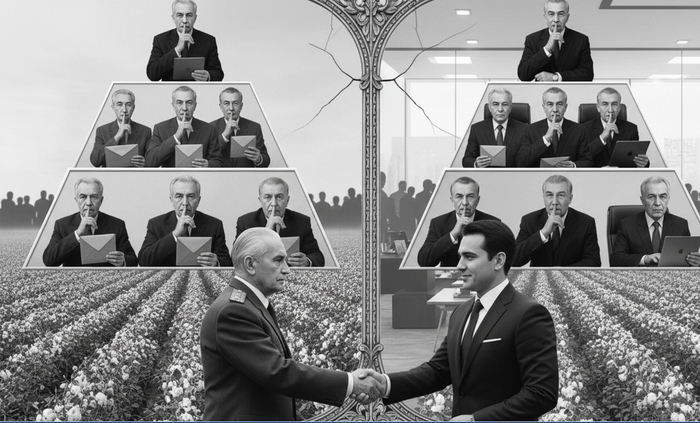

Анатомия пирамиды: как работала система

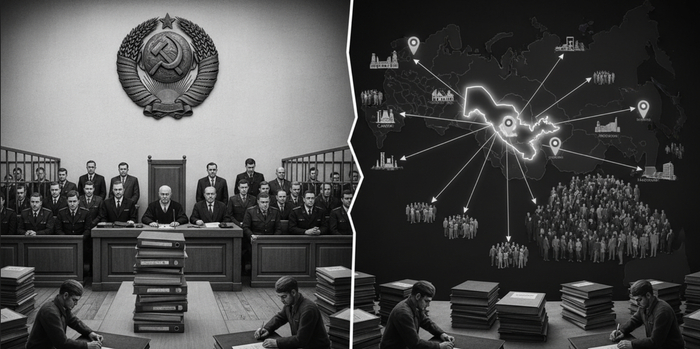

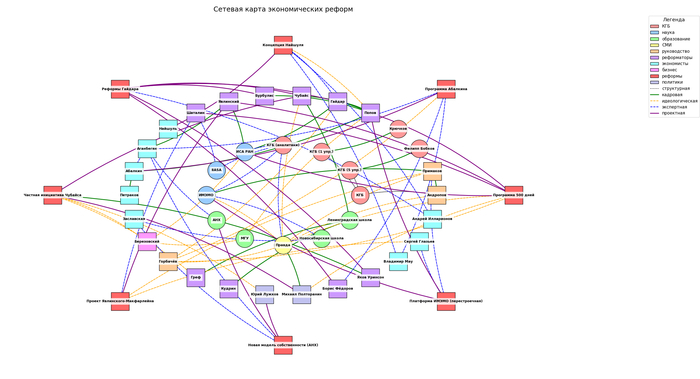

Следственная комиссия Генпрокуратуры СССР, возглавляемая Тельманом Гдляном и Николаем Ивановым, выявила, что "хлопковая мафия" была организована по принципу пирамиды с тремя чёткими уровнями.

На вершине находились республиканские руководители — первый секретарь ЦК КП Узбекской ССР Шараф Рашидов (умер в 1983 году, до начала активной фазы расследования), его преемник Инамжон Усманходжаев, члены республиканского ЦК, министры. Они определяли политику, устанавливали план на приписки, распределяли крупные взятки между Москвой и регионами.

Средний уровень составляли первые секретари обкомов, райкомов партии, председатели областных и районных исполкомов, начальники управлений МВД, прокуроры, судьи. Именно они обеспечивали функционирование системы на местах — контролировали приписки, крышевали схемы, карали непокорных, делили деньги.

Низовой уровень — директора совхозов и колхозов, заведующие хлопкозаводами, бригадиры, агрономы, кладовщики. Они непосредственно занимались приписками: клали камни в мешки с хлопком, завышали влажность сырья, отправляли пустые вагоны, поджигали склады, фальсифицировали документы.

Вся система держалась на том, что взятки шли снизу вверх по вертикали власти. Бригадир получал от директора совхоза 500 рублей, чтобы приписать 10 тонн хлопка. Директор совхоза платил секретарю райкома 5 тысяч рублей, чтобы тот закрыл глаза на махинации. Секретарь райкома отдавал секретарю обкома 50 тысяч рублей за политическое прикрытие. Секретарь обкома передавал в республиканский ЦК 200 тысяч рублей, а оттуда часть денег уходила в Москву — чиновникам министерств, депутатам, родственникам первых лиц государства.

По данным следствия, за пять лет (1978–1983) минимальные приписки хлопка составили 5 миллионов тонн. Из госбюджета за мифическое сырьё было выплачено 3 миллиарда рублей. Из них 1,6 миллиарда потратили на инфраструктуру Узбекистана — дороги, школы, больницы. А 1,4 миллиарда — заработная плата, которую никто не получал, потому что продукции произведено не было. Эти деньги были разворованы и розданы в виде взяток.

Первая волна: публичные процессы и громкие аресты

Официальное начало расследования относится к январю 1984 года, когда в подмосковный Серпухов прибыл состав с хлопком из Узбекистана. Главный инженер завода обнаружил, что несколько вагонов пустые. Ему предложили 40 тысяч рублей за молчание, но инженер обратился в КГБ. Делегацию из Узбекской ССР арестовали, при обыске в гостинице нашли 300 тысяч рублей.

Тогда в Узбекистан направили спецкомиссию из пяти тысяч человек — оперативников МВД и КГБ, бухгалтеров, финансовых работников, следователей. Комиссию возглавили Тельман Гдлян и Николай Иванов — следователи по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР.

27 апреля 1983 года был задержан при получении взятки начальник ОБХСС Бухарской области Ахат Музафаров. При обыске в его доме нашли около миллиона рублей наличными, ювелирные украшения, золотые царские монеты общей стоимостью примерно 1,5 миллиона рублей. Осознав безвыходность ситуации, Музафаров начал сотрудничать со следствием и активно давать показания на своих подельников.

Это стало переломным моментом. Дело сдвинулось с мертвой точки. Следователи начали ежедневно вызывать на допросы сотни человек. По республике прокатилась волна арестов. В тюрьмах оказались директора заводов, председатели колхозов, начальники управлений, секретари райкомов и обкомов.

Среди арестованных первой волны были: министр хлопкоочистительной промышленности Узбекистана Вахабджан Усманов и практически все его заместители; новый глава республики Инамжон Усманходжаев, сменивший умершего Рашидова; министр мелиорации; несколько республиканских генералов МВД; зять Брежнева Юрий Чурбанов — первый заместитель министра внутренних дел СССР.

Усманова и Музафарова приговорили к высшей мере — расстрелу. Чурбанов получил 12 лет лишения свободы (хотя первоначально ему предъявляли обвинение во взяточничестве в размере около 1,5 миллиона рублей, он признал только три эпизода на сумму 90 тысяч рублей и два дорогих подарка).

Вторая волна: тени в коридорах власти

Если публичные процессы над министрами и секретарями ЦК освещались в прессе (хотя и дозировано), то вторая волна расследований шла тихо, без огласки. Причин было несколько.

Во-первых, среди фигурантов были сотни людей — слишком много для публичных судов. Во-вторых, многие из них были родственниками, земляками, протеже высокопоставленных чиновников не только в Узбекистане, но и в Москве. В-третьих, раскручивая дела против среднего звена, следствие неизбежно выходило на новые схемы и новых участников — цепочка тянулась бесконечно. Наконец, партийное руководство опасалось, что полная огласка масштабов коррупции может дискредитировать всю систему.

Документы следственной группы Гдляна-Иванова показывают, что под вторую волну попали:

Секретари райкомов — чиновники среднего звена, контролировавшие отдельные районы республики. Они получали от 50 до 200 тысяч рублей взяток от директоров совхозов и колхозов за "закрывание глаз" на приписки. Многих из них арестовали, некоторых судили, но фамилии в прессе не публиковались. Характерный пример — бывший первый секретарь Каракалпакского обкома КПСС Калибек Камалов, который по собственным показаниям передал семье Рашидова "откаты" на 750 тысяч рублей. Его задержали в командировке в Карши, когда он принимал очередные "подарки".

Начальники районных отделов милиции — люди, призванные бороться с преступностью, сами стали её частью. Они получали взятки за непроведение проверок, уничтожение компромата, запугивание свидетелей. Ставки были от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от района. При обысках у некоторых находили до 300–500 тысяч рублей наличными и драгоценности на аналогичные суммы.

Районные прокуроры и судьи — те, кто должен был карать преступников, брали взятки за закрытие дел, мягкие приговоры, освобождение арестованных. По данным следствия, в коррупционную схему были вовлечены десятки судей и прокуроров всех уровней — от районного до республиканского.

Директора хлопкозаводов и заготовительных пунктов — ключевое звено махинаций. Они принимали пустые вагоны, вагоны с отходами (линтом и улюком), вагоны с камнями вместо хлопка. За пустой вагон такса была 10 тысяч рублей, за полупустой с пересортицей — 3–6 тысяч рублей. В преступную схему были вовлечены не только узбекские заводы, но и предприятия Самарской, Рязанской, Воронежской, Челябинской областей.

Директора совхозов и колхозов — непосредственные организаторы приписок. Они руководили бригадирами, которые клали камни в мешки с хлопком, завышали вес, отправляли фиктивные партии. Самым известным из них был Ахмаджон Адылов — глава Папского агропромышленного комплекса, включавшего 14 совхозов и 17 предприятий. Его называли "рабовладельцем": подчинённые работали за мизерную зарплату, их избивали плетьми за невыполнение плана, держали в нелегальной тюрьме. При обыске у Адылова нашли только 150 тысяч рублей — остальные миллионы благополучно исчезли.

Методы следствия: между законом и беззаконием

Гдлян и Иванов, получив от Андропова карт-бланш на расследование, использовали методы, выходившие за рамки закона. Их цель была не столько наказать виновных, сколько продвинуться по карьерной лестнице, показав высокие "результаты".

Людей пытали в закрытых кабинетах до удушья. Били. Сажали в камеры к матёрым убийцам и насильникам, которым обещали скостить срок за "содействие органам" (применение насилия к новым сокамерникам). Если не помогало — задерживали родственников и пытали у них на глазах. Шестнадцать человек не выдержали и покончили с собой.

По воспоминаниям Олега Гайданова, работавшего в то время в Узбекистане начальником следственного управления, следователи пытались получить его подпись под санкцией на арест, где даже не была проставлена фамилия — чистый бланк для ареста любого человека.

Всего при участии Гдляна и Иванова были задержаны, подвергнуты пыткам и отправлены на зоны тысячи человек, многие из которых были невиновны. Не разбираясь в деталях, сыщики задерживали тех, кто теоретически мог быть причастен к аферам. Нужны были чистосердечные признания — и их выбивали любыми методами.

В 1989 году Гдлян и Иванов были смещены с занимаемых постов "за грубые нарушения социалистической законности при расследовании финансовых дел". Против них возбудили уголовное дело, закрытое только в 1991 году. Но существует версия, что в опалу они попали не за жестокость, а за то, что вышли на доказательства причастности к махинациям партийной верхушки Кремля и не собирались замалчивать эти факты.

Конкретные примеры теневых фигурантов

Бывший первый секретарь Бухарского обкома партии Каримов после разоблачений был переведён заместителем министра мелиорации и водного хозяйства республики. Но привычек не изменил. Первый же день командировки в Карши отметил в загородном "гостевом" домике министерства крупной пьянкой и принятием подарков. Оперативная группа выждала, пока разъедутся гости, и в шесть утра явилась к нему под видом курьера с "личным пакетом". Каримов открыл дверь и почувствовал, как запястья охватили наручники.

При попытке увезти Каримова в Ташкент оперативники столкнулись с сопротивлением. Сторож, удивлённый ранним уходом хозяина, объявил тревогу: "Украли Каримова!" Он сообщил в ГАИ номер машины. Оперативникам пришлось на ходу менять номера. Трудно сказать, чем бы закончилось дело, догони приспешники Каримова машину.

Руководители хлопчатобумажных предприятий союзных республик выдавали документы, в которых утверждалось, что ими получены полные вагоны высокосортного хлопка — в обмен на чемоданы с деньгами. Были установлены твёрдые таксы: за пустой узбекский хлопковый вагон — 10 тысяч рублей, за полупустой с пересортицей — 3–6 тысяч. Вал приписок и списаний катился через ткацкие и швейные предприятия дальше — в торговлю.

На протяжении всей цепочки количество собранного в Узбекистане хлопка снижалось на бумаге за счёт его "усушки, утруски, угарки". В итоге совхозы-колхозы рапортовали в райкомы, те — в обкомы, те — в ЦК КП УзССР, последний — в ЦК КПСС, с направлением в Москву представлений к орденам и званиям Героев Социалистического Труда.

Один из фигурантов "хлопкового дела" — начальник управления в Министерстве лёгкой промышленности СССР — проявил особую смекалку. Чтобы сберечь наворованные деньги, он закопал наличные... в могиле тёщи на Покровском кладбище Москвы. При обыске тайник был обнаружен.

Это был не единственный случай. Махинаторы массово скупали драгоценности, которые закапывали на приусадебных участках. Но куда делись миллионы главных фигурантов — Шарафа Рашидова, Ахмаджона Адылова — так и осталось тайной. Их "чёрные кассы" найти не удалось.

Цифры второй волны: сколько на самом деле осудили

Официальная статистика гласит: в рамках "хлопкового дела" было возбуждено 790 уголовных дел, по которым к ответственности привлекли 4,5 тысячи человек. Более 600 чиновников разных рангов понесли уголовное наказание. Двое были приговорены к расстрелу, десятки получили длительные сроки.

Но эти цифры отражают только официально завершённые дела. По данным следствия, в коррупционную схему были вовлечены более 20 тысяч человек. Большинство из них так и не попали под суд — дела закрыли, ограничились партийными взысканиями, перевели на другие должности.

Следствие установило, что хлопковая мафия контролировала не только Узбекистан, но и проникла в другие регионы СССР. Взятки брали чиновники на хлопчатобумажных заводах Самарской, Рязанской, Воронежской, Челябинской, Ивановской, Московской областей. В преступную схему были вовлечены работники транспорта — железнодорожники, которые "теряли" вагоны, подделывали накладные, завышали вес перевозимого хлопка.

По данным следствия, взятки получали ответственные работники центрального аппарата и союзных министерств. Но их размеры были несопоставимы с узбекскими миллионами. Беря относительно мизерные суммы, они подписывали документы, которые позволяли воровать сотни тысяч, миллионы рублей, приобретать золотые изделия килограммами.

Судьбы теневых фигурантов после краха

25 декабря 1991 года — за день до прекращения существования Советского Союза — президент Республики Узбекистан Ислам Каримов освободил и реабилитировал всех участников "хлопкового дела", отбывавших наказание на территории республики. Позицию объяснили тем, что в ситуации были виноваты руководители компартии Узбекистана, а не простые исполнители.

На свободе оказался и Ахмаджон Адылов, который находился за решёткой с 1984 по декабрь 1991 года. Однако вскоре после реабилитации он вновь угодил за решётку — за хищение удобрений, а затем ещё на 10 лет за преступления в советское время. Во время отсидки ему накинули ещё два года за сопротивление администрации и хранение наркотиков. 83-летний осуждённый, превративший в ад жизни тысяч жителей Узбекистана, вышел на свободу лишь в 2008 году.

Большинство чиновников среднего звена, осуждённых по "хлопковому делу", вышли по амнистии в начале 1990-х. Некоторые эмигрировали. Многие вернулись к привычной жизни — открыли бизнес, заняли руководящие посты в новых структурах независимого Узбекистана.

Люди, работавшие над расследованием, утверждают: в паутину взяточничества были впутаны представители всех чинов и национальностей. Это была не "узбекская" проблема, а системная коррупция, охватившая весь СССР. Хлопковое дело лишь вскрыло её как нарыв, показав масштабы беззакония.

Наследие теневой пирамиды

История теневых фигурантов "хлопкового дела" — это не просто хроника коррупции, а зеркало всей советской системы позднего периода. Система, где партийная номенклатура превратилась в неприкасаемую касту, где взятки шли от низов к верхам по отлаженной схеме, где молчание было ценнее правды.

Вторая волна расследований, оставшаяся в тени публичных процессов, показала: коррупция в СССР была не отклонением от нормы, а самой нормой. Сотни секретарей райкомов, тысячи директоров, десятки тысяч бригадиров и кладовщиков — все были частью гигантской машины по разворовыванию государства.

Многие схемы и методы, отработанные в "хлопковом деле", живут до сих пор. Приписки объёмов, откаты за подписание документов, круговая порука чиновников, запугивание проверяющих — всё это перешло в новую эпоху, лишь сменив декорации.

Теневые фигуранты среднего звена, чьи имена так и не прозвучали публично, оказались самыми живучими. Они пережили СССР, адаптировались к капитализму, передали эстафету новому поколению. Молчание, которым окутали вторую волну расследований, превратилось в соучастие — и это соучастие продолжается.

Буду также рад вас видеть в своем закрытом канале, где я формирую круг единомышленников. Тут про саморазвитие, личностный рост, использование ИИ и нейросетей в бизнесе.