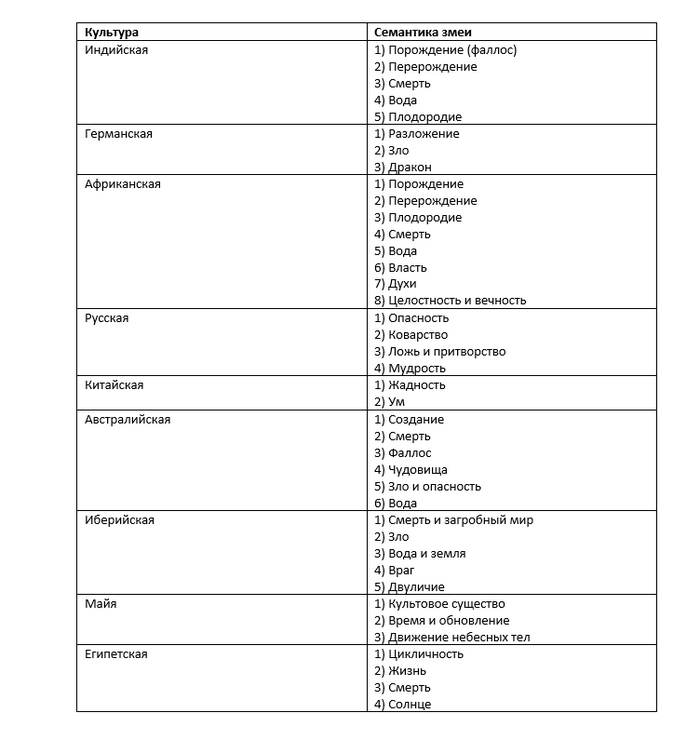

Восприятие змей в разных этнических культурах

С.В. Новоселов

Люди по-разному относятся к змеям. Чаще всего их боятся и не любят, но также для многих змеи являются любимыми домашними питомцами или интересными объектами научного исследования. На фоне такого противоречия в восприятии этого хладнокровного животного представляется интересным провести краткий кросскультурный этнографический обзор того, какими характеристиками наделяли и наделяют змей представители разных этнических культур.

Для более контрастного сравнения мы рассмотрим несколько культур в разных частях мира и увидим различия в восприятии змеи у индийских народов, европейцев, китайцев, африканцев и жителей Амазонии.

В культуре Индии змея полисимволична, и у многих народов региона существуют традиции змеепоклонства. Так как змеи периодически сбрасывают кожу, они могут быть символом перерождения; тесная связь змеи с землей сделала первую ассоциацией с плодородием и водой (богиня-кобра Манаса); в силу вытянутой формы змеи её часто сравнивали с фаллосом, из-за чего змея становилась также символом порождения и жизни. Змея также сознавалась связанной с космическим устройством. С другой стороны, подводное чудище Вритра – тоже змея – угрожает миру уничтожением. Получается, семантика змеи в индийской культуре разнообразна и противоречива.

В германской культуре взгляд на змею гораздо более однозначный. Так как в древности змеи и черви по понятным причинам часто объединялись в одну парадигму, на змей нередко распространялись черты червей. В первую очередь, это ассоциации с гниением, разложением и уничтожением. Например, змей Нидхёгг обвивается вокруг дерева Иггдрасиля, олицетворяя гниение корней. В Скандинавской мифологии Йоргмунгандр, Фафнир и другие змеи/драконы – чудовища, которых надо победить. Так, Фафнир был побежден Сигурдом. В англосаксонской поэме Беовульф убивает дракона (драконы в германской культуре также основываются на змеином образе). Таким образом, змея у германских народов – это зло и разрушение, обладающее огромной силой.

В Африке в связи с огромным разнообразием этносов существует большое разнообразие восприятий змеи. В мифологии западноафриканских народов догон, фон, хауса, йоруба и других змея ответственна за целостность и стабильность мира, так как, свернувшись в кольцо, она держит вместе два мира – низший земной и высший небесный. Южнее, у народов нкундо, азанде и других змея сакрализируется, являясь в мифологии богом творения и разрушения, плодородия и смерти, а также воды. Также африканцы наделяют змей способностью исцелять от болезней и колдовства. В Эфиопии, ЮАР, Мали змея (из-за того, что сбрасывает шкуру) символизирует перерождение и бессмертие, также в змее может жить дух предка или дух племени. Следовательно, змея – символ власти тоже. Семантика змеи в африканских культурах разнообразна. Интересно, что несмотря на нахождение в разных частях планеты, и в германской, и в африканских культурах змея часто изображается свернутой в кольцо и кусающей свой хвост (кольцо целостности и вечности).

Русская культура по отношению к змеям скорее недоброжелательна. В русской фразеологии змея жестока, коварна и неблагодарна, лжива и опасна. Китайцы видят змею жадной. С другой стороны, как русская, так и китайская культуры признают её мудрость и ум. Но в целом, обе культуры змей недолюбливают.

По части Австралии интерес представляет мифология австралийских аборигенов. И даже в таком отдалённом от рассмотренных выше регионов месте змея, опять-таки, олицетворяет водную стихию (омуты, водоёмы, водовороты дождь). Персонаж Змея Радуга – одновременно создатель и разрушитель. Также змеи – это чудовища, которые проглатывают, а затем изрыгают людей. Это своего рода перерождение. Змеи также признаются опасными из-за их ядовитых укусов. Вместе с тем, змея, из-за формы, напоминающей фаллическую, ассоциируется с деторождением.

У иберов культурное восприятий змей тоже неоднозначно, но больше смещено в сторону негативного. Так, иберийская мифология полна легенд о героях, одержавших победу над змеей – олицетворением зла. В противоположность этому змеи являлись носителями тайн земли и воды. Змея в самой ранней языческой культуре Испании – предмет страха и поклонения, символ смерти, загробного мира и тьмы с одной стороны и силы и жизни – с другой. В дополнение к этому раздвоенный язык змеи означал лицемерие и коварство этого животного – опять-таки негативная черта.

Роль змей в культура майя, определенно, была большой. Особого внимания заслуживает культ гремучих змей. «Великая царственная змея» - не просто высшее существо, это ещё и олицетворение времени. Последнее Х. Болио объясняет тем, что гремучая змея меняет зубы каждые 20 дней, тогда как месяцы майя также состояли из 20 дней. Болио считал, что майя признавали этот двадцатидневный период временным циклом. То есть, как и много, где в мире, в мезоамериканской культуре змея – символ обновления. Это подкрепляется и тем фактом, что змеи периодически сбрасывают кожу. Змея – одно из центральных тотемных животных майя, которое к тому же отвечает за перемещение солнца и звезд.

В Древнем Египте образ змеи был центральным в космогоническом представлении. Змея – первое существо, порожденное пламенем. Свернувшись в кольцо, она символизирует солнце (бог-творец Демиург), цикличность (течение суток и перерождение). В египетской культуре змея олицетворяет целостность мира, соединяя в нем подземный тёмный мир и космический верх, рождение и смерть.

Итак, мы можем сделать следующие выводы. В каждой культуре из целой группы, рассмотренной нами, существует своя специфика восприятия и изображения змей, поклонения им. Это бесконечное разнообразие мифов, фразеологизмов, предрассудков, страхов. Между тем, мы можем увидеть, как даже самые отдаленный друг от друга неродственные культуры чрезвычайно часто сходятся в своих взглядах на змей. Змея – это символ жизни и смерти (Индия, Африка, Австралия, Центральная Америка, Египет); символ хтонического и солярного миров (Центральная Америка, Египет); символ перерождения и цикла (Центральная Америка, Африка, Индия); символ воды и земли (Африка, Иберия, Индия, Австралия); символ фаллоса и порождения (Индия, Африка, Австралия); символ здоровья (черная Африка, Египет). Есть много культур, воспринимающих змей скорее негативно, как воплощение зла, двуличности, жадности, коварства, разложения и как чудище, с которым надо сразиться (Россия, Иберия, Китай, Скандинавия). По всему миру встречается образ змеи, свернувшейся в кольцо (Скандинавия, черная Африка, Египет).

Мы замечаем огромное множество пересечений во взглядах разных, на первый взгляд совершенно непохожих этнических культур. Так или иначе, мы можем уверенно сказать, что восприятие змей может быть гораздо более сложным, нежели простое восхищение или простой страх.

Литература:

О. В. Рамзина, Образ змеи в культуре Индии: специфика и функции

Кузнецов Е.А., Роль змей в германской культуре и мифологии

И.Г. Татаровская, Змея как символ жизни и смерти в африканской мифологии

Ю. Н. Михайлова, Чжао И, Культурные коннотации зоонимов в русской и китайской фразеологии

П.Л. Белков, «Змеиные» мотивы в австралийской мифологии

Е. В. Козловская, Становление мифологической картины мира в диалектах Иберийского полуострова

С.Н. Безус, Письма о культуре майя: «змеиная» теория Хосе Диаса Болио

Т. А. Шеркова, Фантастические образы в додинастическом и раннединастическом Египте

Jonathan W. Stanley, Snakes: Objects of Religion, Fear, and Myth