Дожили! Оператор уходит на удалёнку

Открыл новый автоматический приемный пункт. Дал задание оператору снять в Пятерочке рекламный ролик про наш Чистобокс. Алексей сыграл в ушлого, и сделал видео в нейронке на коленке.

Вот думаю, толи это повод ЗП урезать, потому что он уже не оператор. Толи прибавить, потому что сэкономил на актерах.

Согласен, пока не идеально. Но эти иишки с каждым днём всё круче и круче.

Ответ на пост «Зачем в СССР ковры вешали на стену и почему это было важно»1

Порой поражает наивность людей, которые на полном серьёзе пытаются рационализировать самыми забавными и нелепыми поводами размещение такого атрибута жизни советских граждан, как ковёр на стене.

Для людей из той эпохи это не будет секретом, а для молодёжи я, пожалуй, поведаю истинную причину такого на сегодняшний день кажущегося странным размещения ковровой тепло-звуко-виброизоляции на боковую стену жилого помещения.

Дело в том, что Советский Союз имел серьёзные амбиции в плане экспансии человечества за пределы своей звёздной колыбели. Тут у нас на планете, конечно, уютно и комфортно, но невозможно вечно оставаться в колыбели, когда-то приходит время и взрослеть. Такая судьба готовилась Советским Союзом и для нашей цивилизации.

Не буду долго распыляться и останавливаться в своём повествовании на прочих аспектах планировавшейся экспансии, давайте сконцентрируемся на причинах размещения ковров на латеральных внешних гранях модульных жилых объёмов.

Представьте, что вам необходимо быстро и комфортно разместить большой контингент населения - инженеров, технологов, ученых, их семей, обслуживающий персонал - в условиях космического пространства, на средних и высоких орбитах Земли и спутников Сатурна и Юпитера. Как обеспечить надлежащий комфорт? Очевидно, что необходима искусственная гравитация.

Всем современным грамотным людям на постсоветском пространстве очевидно, что о всяких там "антигравитациях" как в наивных популистских книжках с зарубежной фантастикой мечтать - занятие пустое и непродуктивное. Наука непременно сделает все необходимые вызовы физике нашего мира, но всему своё время, и космос ждать не будет.

Инженерами предполагалось, что жилые модули советских граждан без значительного переобустройства могут быть демонтированы с поверхности планеты и отправлены в космос, где их установят на вращающиеся кольцевые платформы для обеспечения стабильно направленного центробежного вектора ускорения относительно жилого объёма.

Важно понимать, что на протяжении фазы выведении на орбиту и в ходе последующей фазы раскрутки векторы ускорения будут направлены ортогонально. В связи с этим помимо комфортного напольного покрытия инженерный склад ума Советских граждан интуитивно и порой не очень даже осознанно стремился обеспечить теплоизоляционный мягкий слой также на одной из боковых стен основного орбитального жилого модуля.

Тренированные ежедневной утренней гимнастикой советские граждане не боялись многократных перегрузок, но и комфорт им был не чужд.

"Скептики", конечно, возразят, мол, почему же таковое покрытие не предусматривалось вообще во всех комнатах и объёмах квартиры. Всё просто. Панельно-модульный жилой блок не предназначен для перемещения на орбиту как есть без перекомпоновки. Неужели этот аспект настолько не очевиден для современного Землянина? Подумайте о геометрии общего плана жилого блока. Он, во-первых, имеет слишком сложную и громоздкую форму для размещения на ракето-носителе ограниченного поперечного сечения. Во-вторых, центробежная "гравитация" не нужна в каждом помещении, только в жилых и спальных отсеках. Как правило такие отсеки снабжались раскладными ложементами типа "Диван" и "Кресло". Для полевых нештатных применений была модель "Раскладушка", но это совсем другая история. Как-нибудь расскажу об экспедиционно-аварийных комплектах выживания, которые выпускались для советских граждан. Но не сегодня.

Так вот. Очевидно, что "коридоры" и "балконы" - это модули, не нуждающиеся в векторе искусственной гравитации. Эти технические помещения стыкуются около оси вращающихся конструкций и в радиальных направлениях. Ванные комнаты и кухонные блоки подлежат объединению и модернизации уже на орбите, поэтому, кстати, их ремонту советские люди уделяли утилитарно мало внимания, подспудно осознавая недолговечный и временный характер этих помещений.

Следует, кстати, отметить, что ковры на стенах - не единственный признак готовящейся десятилетиями экспансии советского общества в ближний космос. К примеру, вы можете обратить внимание на название и конструкцию широко распространённого в советском быту пылесоса "Ракета":

Очевидно, что как и многая другая продукция военно-промышленного комплекса Советского Союза этот и аналогичные приборы имели двойное или даже тройное назначение.

Вот пример транспортного применения пылесоса в условиях микрогравитации на низкой орбите:

Конечно это не "Ракета", но применение такой серьёзной техники в столь ограниченном пространстве как МКС чревато травмами и повреждениями оборудования. Однако в модульных жилых объёмах, выведенных в космос это средство передвижения уже не кажется таким уж бессмысленным.

Однако транспортные функции - это не всё. Утилитарный подход в разработке бытовой техники с расчетом на применение в эпоху космической экспансии - явление очевидное и распространённое. Взгляните на прочие модели:

Нужно ли напоминать, что эти многофункциональные образцы техники выпускались на оборонных производственных мощностях СССР?

Кстати, некоторые советские технологии двойного применения бытовой техники у нас перенимал и запад:

Следует отметить, что у индивидуальной спасательной капсулы, всё же, должна быть обтекаемая форма и надёжный запорный механизм, иначе она непременно раскроется и не выдержит входа в атмосферу по баллистической траектории.

Наверно мой пост был бы не полным, если бы я не упомянул, что к практическому применению всей этой техники и к покорению космоса страна готовила своих граждан с детства. Обратите внимание на разнообразие специальных тренажеров, предназначавшихся для этой цели:

Гиро-вело-тренажер. Для развития адаптивности вестибулярного аппарата и подготовка к повышенным нагрузкам на велотренажере в условиях микрогравитации

Малая центрифуга. Обратите внимание на специальную цвето-контрастную окраску для оптического измерения скорости оборотов и определения угла поворота

Детей самым серьёзным образом готовили не бояться высоты, открытого пространства, сложных опасных конструкций

Осматривая артефакты и памятники советских амбиций на тему космической экспансии будьте осторожны. Буржуазные агенты империалистов часто минируют такие ракеты из злого мстительного бессилия и зависти.

Пост подготовлен биологическим носителем естественного интеллекта без использования генеративных моделей и искусственных нейронных сетей для обработки текста.

Преследовались сугубо юмористическо-рекреационные цели. Любые совпадения и отсылки являются не случайными и призваны вызвать улыбку.

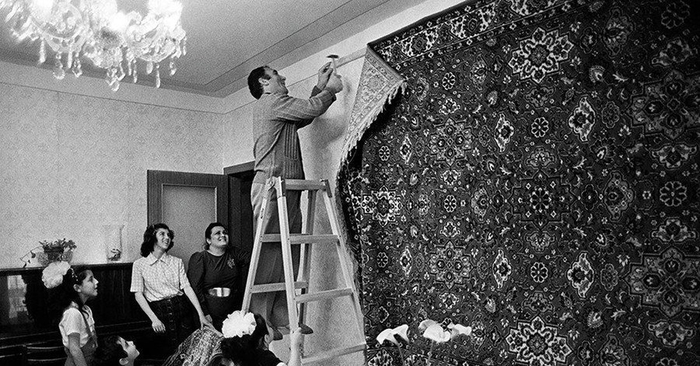

Зачем в СССР ковры вешали на стену и почему это было важно1

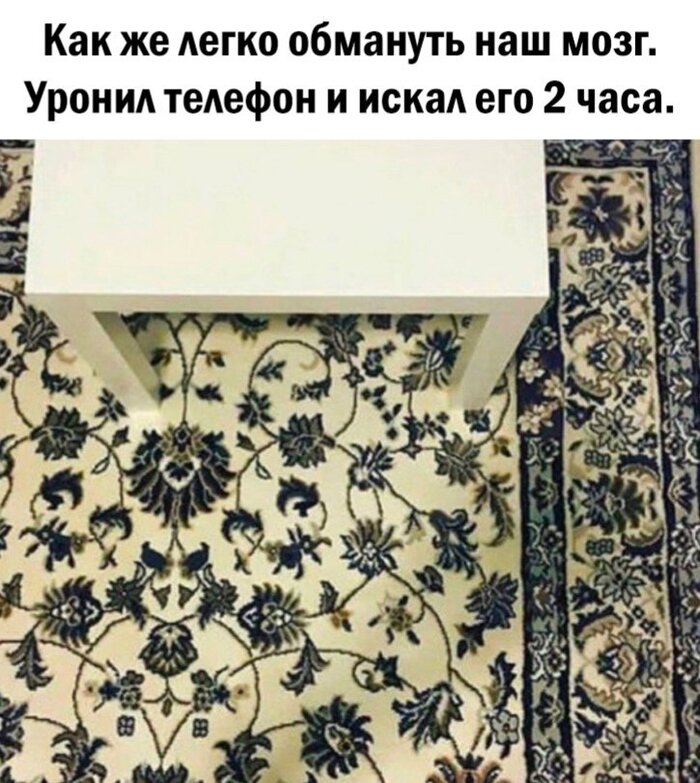

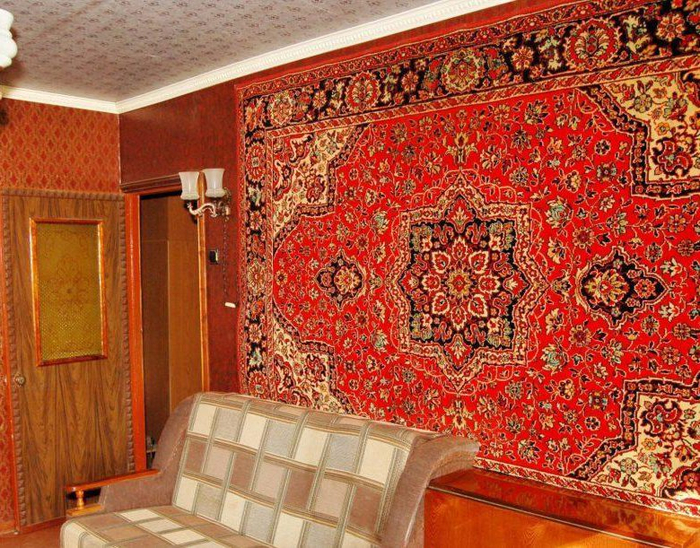

Почему ковры так прочно закрепились на стенах советских и постсоветских квартир, хотя во многих странах их стелют преимущественно на пол? Причина не одна. В статье о том — как и зачем этот обычай возник и стал массовым; какие ковры вешали чаще и кто их производил; сколько они стоили и как за ними ухаживали; как «ковёр на стене» трансформировался после 2000‑х и что происходит с настенными коврами в современной России.

В 1960–1980‑е СССР стремительно строил миллионы квадратных метров жилья. Типовые серии панельных домов решали жилищный вопрос, но имели неизбежные компромиссы: тонкие наружные стены, мостики холода, швы, которые требовали идеального исполнения и регулярного обслуживания, а также слабую звукоизоляцию межквартирных перегородок. Угловые и торцевые комнаты зимой «дышали» холодом, на стенах образовывался конденсат, а голые поверхности усиливали эхо.

Настенный ковёр был самым доступным способом исправить сразу несколько проблем одним движением: он создавал дополнительный воздушный зазор у ограждающей конструкции, снижая теплопотери и риск сырости; гасил реверберацию и частично приглушал звуки соседей; визуально «собирал» пустую комнату, давая ей тёплый текстильный фон. В эпоху дефицита утеплителей, когда ремонтами занимались сами жильцы, ковёр выступал как моментальное и бюджетное решение — без долгих работ и строительной пыли, с ощутимым бытовым эффектом. В результате в общественном сознании закрепилась простая связка: «ковёр на стене — значит, в комнате теплее и тише».

Ковёр как капитал и подарок «на века»: статусная логика дефицитной экономики.

Вторая важная причина — символическая. Качественный ковёр из натуральной шерсти был дорогим и дефицитным товаром. Семьи копили на него месяцами, «доставали» по распределению или покупали по случаю, дарили на свадьбы и круглые даты как вещь, которая переживёт смену мебели и ремонт. При средней зарплате порядка 120–170 рублей в 1970‑х цена «середнячка» колебалась в диапазоне примерно 150–300 рублей, а парадные, крупноформатные, плотные ковры и ручные изделия стоили 400–800 рублей и выше. Это делало ковёр одной из крупнейших покупок в быту — сопоставимой с телевизором или стенкой‑«горкой». Размещать столь затратную вещь на полу, где она быстро изнашивается, было нерационально; стена давала и ресурс сохранности, и «парадное» место в интерьере. Поэтому ковёр становился не просто утеплителем, а «портретом семьи»: фоном для праздничных фотографий, знаком достатка и «правильного» хозяйствования.

В массовом городском жилье чаще всего появлялись фабричные ворсовые ковры и безворсовые паласы из полушерстяной или шерстяной пряжи. Характерная картинка — крупный центральный медальон, растительный или геометрический орнамент, бордюр по периметру, приглушённые бордовые, терракотовые, оливковые, охристые тона. Устойчивое клише «молдавские розы» возникло не случайно: в Молдавской ССР исторически сильна традиция ковроткачества, и тамошние комбинаты выпускали огромные тиражи ковров с цветочными мотивами — они массово расходились по всему Союзу.

На Северном Кавказе, в Закавказье и Средней Азии сильны были школы ручного ткачества: дагестанские, азербайджанские, карабахские, туркменские ковры ценились за плотность узла, сложные «ковровые» геометрии и глубокую окраску натуральными красителями. Такие вещи чаще оказывались «парадными» — их вешали в залах и гостиных. В городских «панельках» нередко висели и гобеленовые панно фабричного производства: стилизованные пейзажи, жанровые сцены, абстрактная графика, которые работали как «картины из ткани» и добавляли интерьеру «музейности». При этом типичный набор оставался практичным: один большой ковёр над диваном или вдоль холодной стены, плюс дорожки и паласы на пол в зонах прохода.

Кто производил: карта фабрик и школ, от заводов до ремесленных мастерских.

Промышленную «массу» давали союзные комбинаты в разных республиках: Молдавия, Азербайджан, Туркмения, Грузия, Армения, Северный Кавказ и Поволжье. Крупные фабрики выпускали стандартные артикулы в типоразмерах под распространённые планировки — чтобы ковёр ровно «садился» над трёхместным диваном или закрывал проблемный пролёт стены между окнами и углом.

Сколько стоило «повесить достаток»: цены, зарплаты и семейные бюджеты.

Экономика ковра — это всегда разговор о пропорциях. Для семьи с одним-двумя заработками покупка за 200–300 рублей означала месяцы накоплений и отказ от других крупных трат. Потому выбор был рациональным до мелочей: считали плотность ворса, трогали подложку, сверяли оттенки с мебелью, измеряли пролёт стены и рост домочадцев, чтобы орнамент «сел» по центру композиции и не конфликтовал с карнизами и бра. Параллельно думали о долговечности — натуральная шерсть «держит» цвет и форму десятилетиями, а на стене ковёр почти не изнашивается. Поэтому «повесить на стену» было не позой, а стратегией сбережения: вещь сохраняла вид и ценность дольше, чем на полу, где её ждало вытаптывание, затяжки и пятна.

Как ухаживали: от дворовой перекладины и снега до «Чайки» и химчистки.

У советского ковра был устойчивый цикл обслуживания, выверенный бытом. Повседневная чистка — пылесосом (массовые модели вроде «Чайки», «Ракеты», «Вихря» годами служили в квартирах), периодические «выбивания» на дворовой перекладине специальной ротанговой или пластиковой выбивалкой, а зимой — «снежная баня»: ковёр раскладывали на чистый, сухой снег, лёгкими ударами заставляя кристаллы впитывать пыль и жир. Совсем редко вещь сдавали в химчистку: там удаляли сложные пятна, выравнивали ворс, сушили по регламенту, чтобы избежать «запекания» и усадки. На стене уход был проще: пыли меньше, механических повреждений почти нет, но владельцы следили за микроклиматом — проветривали, не вешали ковёр на постоянно отсыревающую стену, обрабатывали от моли и хранили в чехлах при переездах, чтобы не ломать кромку.

Монтаж и безопасность: как вешали и как делать это корректно сегодня.

Классическая ошибка — повесить тяжёлую вещь на один гвоздь. Правильная схема — распределённая нагрузка: деревянная рейка или скрытая монтажная планка по верхнему краю, несколько точек крепления в несущем основании, чтобы исключить разрывы кромки и «волны».

Между ковром и стеной — тонкий зазор для вентиляции. В угловых комнатах с холодными швами — подложка из тонкого утеплителя или хотя бы изоляционная прокладка, чтобы не допустить выпадения конденсата «под ковром». Электробезопасность — очевидное требование: не перекрывать розетки и кабели, не располагать ковёр вплотную к бра с горячими лампами, использовать безопасные источники света.

Почему мода ушла в 2000‑е и зачем ковры возвращаются в 2020‑е.

После 1990‑х эстетика «нового ремонта» вытеснила настенные ковры. Тёплые штукатурки, краски, декоративные панели, гипс, обои под покраску, пластиковые окна и утепление фасадов сделали квартиры теплее и тише. Плюс сменился культурный код: ковёр на стене стал маркером «старого быта».

Но мода циклична. В 2010‑е и 2020‑е ковры вернулись в интерьеры — уже в ином качестве. Их используют точечно, как акцент и арт‑объект.

Часто можно услышать, что настенный ковёр — символ прошлого, «эстетическая ошибка». Но если смотреть без стереотипов, логика его появления и массового распространения понятна и рациональна. Он компенсировал конструктивные недостатки типового жилья, помогал экономить на ремонтах, служил долговечной «семейной ценностью» и работал как культурный маркер благополучия.

Источник - https://dzen.ru/a/aMAMH21qDz6CG0xK