Московская Орда

Видать стезя такая у России – платить дань в Орду. После татаро-монгольского порабощения Руси дань платили триста лет в Золотую орду. После распада Золотой орды стала платить дань Крымскому Хану. Кстати, эту дань называли "поминки". Прекращение выплат дани произошло в 1700 году Константинопольским мирным договором с Османской Империей по результатам Азовских походов Петра Первого. С Петра в России наступила имперская пора, с начала династии Романовых, а затем коммунистов. В 1991 году великий и могучий СССР распался, и все вернулось на круги своя. Теперь орда обосновалась в Москве. Хотите спорьте, но аналогия полная.

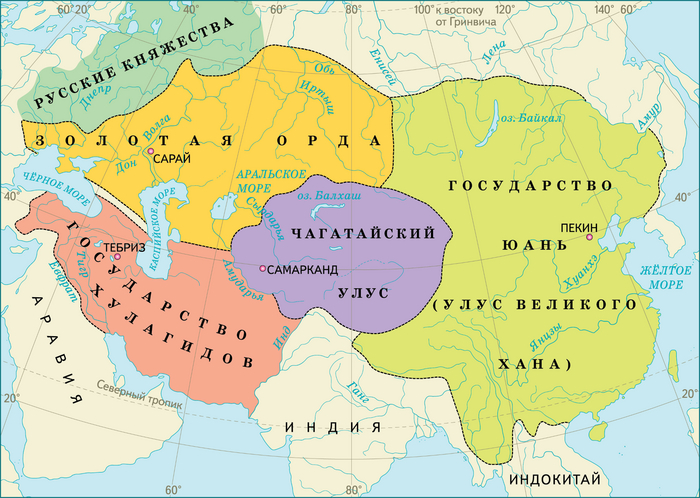

Народы живут в Золотой и Московской орде те же самые: тюркские, славянские, финно-угорские, северокавказские… Строй феодальный и там, и здесь - Хан решает, кому чем владеть. К высшему слою элиты Золотой Орды относились прямые потомки Чингисхана, они составляли правящую верхушку аристократии. По-монгольски они назывались «кобэгюны». Ну, это понятно. Наши кобэгюны тоже не из подворотен, а сплошь силовики либо участники залоговых аукционов… Все монгольские аристократы «нечингисиды» обладали «княжеским» рангом «нойонов», в Московской орде это – министры, губернаторы…

Власть свою Золотая Орда реализовывала через баскаков. Баскак — представитель ханской власти и сборщик дани на Руси во времена монголо-татарского ига. Сейчас баскаков много: судьи-баскаки, прокуроры-баскаки, полицаи-баскаки…

Золотая орда делилась, по разным данным, на четырнадцать или двадцать два улуса, Московская орда – это восемьдесят девять регионов-субъектов. Владетели русских княжеств, булгарских, армянских земель приравнивались к нойнонам (бекам) и получали ярлыки на княжение в Орде. Тут полная аналогия, формально назначенные губернаторы утверждаются голосованием-вечем в регионах, но никогда народы улусов противится ханской воле не могут. В Золотой Орде военные дела и связанная с ними улусно-удельная система находились в ведении беклярибека и иерархически подчиненных ему трех карачибеков, в Московской Орде это башни Кремля. Самые могущественные и известные беклярибеки: Ногай, Мамай и Едигей. Тут вы сами додумывайте.

Столица Золотой Орды – город Сарай-Бату, столица Московской Орды – город Москва, он же Москвабад, Москвачкала, Сарай-Москва.

Невоенными делами ведали везир и подчинявшаяся ему канцелярия — диван. Их главной обязанностью было обеспечение функционирования финансовой системы, фискальный аппарат, контроль над административным аппаратом, регулирование торговли, городского строительства. Чиновничество располагалось в городах. В ведомстве дивана хранились податные списки дафтары, разнообразные ведомости, кадастры. В Московской Орде – эти функции выполняет правительство.

Самое первое упоминание о сборе налогов в пользу монгольских ханов датировано 1245 годом. В Новгородской летописи историки нашли такие строки: «И сочтоша в число, и начаша на них дань имати». Речь идет о переписи населения Руси, организованной завоевателями, чтобы определить количество населения, подлежащего налогообложению. Такие статистические подсчеты монголы провели во всех княжествах вскоре после установления своей власти. В Московской Орде каждому присвоен личный номер – ИНН и обложены все подушно, от мала до велика!

Единственное сословие, которое налоговые нововведения никак не затронули, было духовенство. Тут ничего не меняется, нашим попам даже беспошлинно сигареты и алкоголь разрешали ввозить.

Основным налогом, взимаемым завоевателями, был так называемый яса», его платили крестьяне и ремесленники. Изначально размер данной подати составлял одну десятую часть дохода каждой семьи. Нынешний «ясак» – это НДС и размер его двадцать процентов, то есть пятина, налог на прибыль в двадцать пять процентов, то есть в четверть, налог на доходы физических лиц в тринадцать – пятнадцать процентов.

Торговцы всех мастей платили тамгу. Именно от названия данной подати произошло русское слово «таможня». Примечательно, что этот налог мог взиматься как с капитала, так и с годового оборота каждого конкретного купца. Размер монгольской тамги не идет ни в какое сравнение с современными ставками таможенных сборов и акцизов.

На содержание почтовых станций, укомплектованных лошадьми, взимался ям, ныне ям – это транспортный налог и система «Платон».

Жители улусов Золотой Орды должны были гостеприимно принимать ханских послов. Им предоставлялся «корм» – средства на личные нужды и содержание приближенных. Разумеется, приветствовалось подношение (туска) различных даров влиятельным представителям Золотой Орды. А как сейчас в улусах встречают московских нойонов? С мигалками везут в резиденции, а там банкеты, бани, девочки и «туска» любая!

Известно, что в 1275 году жители северо-востока Руси каждый год вынуждены были платить правителям Золотой Орды по полугривне с каждой сохи (то есть с крестьянского хозяйства, подворья). Причем серебряная гривна в ту пору весила 150-200 г. Получается, что одна семья ежегодно отдавала монголам 75-100 г серебра. Непосильным налоговым бременем не назвать. Как подсчитали историки, помножив размер налогов на численность населения Руси, каждый год монголо-татарского ига обходился жителям всех местных княжеств примерно в полторы тонны серебра. Очевидно, правители Золотой Орды стремились поддерживать деловую активность в улусах. Московской орда, что называется клала с прибором на все улусы – все крупные компании добывающие, перерабатывающие, торговые зарегистрированы в Московской Орде. В нынешней Московской Орде добывают нефть, газ, алмазы, варят сталь, разводят скотину, жнут хлеб… Московская Орда сначала забирает из улусов все, а потом часть возвращает в виде дотаций. Неспокойным улусам, с дерзкими ханами, побольше, а вымирающим русским улусам поменьше.

Формально Сарай–Бату подчинялся столице монгольской империи Каракоруму. Черт его знает, где находится нынешний Каракорум, то ли в Лондоне, то ли в Вашингтоне, но Московская орда свято соблюдает все указания Международного валютного фонда, Всемирного банка, Банка международных расчетов, Всемирной организации здравоохранения, Международной организации по миграции…

Золотая Орда жила по простым и понятным законам, которые назывались «Яса Чингисхана». К примеру, убийце, трусу, лгуну, прелюбодею (без всякого различия, будет ли он женат или нет), содомиту, вору, скупщику краденого, грабителю, лжесвидетелю, шпиону, предателю, колдуну, не почитающему старших и нищих, всем людям, подверженным постыдным порокам (предающимся грязным порокам), без различия возраста и знатности — смерть. А в законах и подзаконных актах Московской Орды, сам черт ногу сломит. В любой случае, простой человек будет виноват…

Что сказать, почти восемь веков прошло с момента становления Золотой Орды, а стало хуже.

Великий военачальник древности

Полная версия на YouTube

Как покоритель мира Чингисхан, оказался бессилен против красавицы Есуй

В 1155 году у Есугей-багатура родился сын Тэмуджин, вошедший в историю как Чингисхан основатель самой крупной континентальной империи в мире.

В девятилетнем возрасте мальчика женили на красивой двенадцатилетней девочке Борте из народа унгиратов.

В 1206 году Тэмуджин основал единое монгольское государство, взяв имя Чингисхан.

Все эти годы рука об руку с мужем шла Борте, но она была уже стара, а Чингисхану для его амбициозных планов нужны были сыновья, много сыновей. Поддавшись на уговоры советников, хан стал привозить из военных походов молодых пленниц, скоро их число превысило три тысячи, но ни с одной из них Чингисхан не мог почувствовать себя счастливым.

Однажды среди пленниц Чингисхану попалась красивая татарская девушка Есуган, он решил сделать ее не наложницей, а второй женой. Когда ее привели к нему в шатер, красавица, заливаясь слезами, стала целовать кожаные узорчатые сапоги, и молить спасти от растерзания монгольскими воинами ее старшую сестру Есуй. Чингисхану стало интересно посмотреть какая же сестра у такой красавицы, и он приказал слугам разыскать девушку.

Когда воины привели Есуй в шатер, Чингисхан ослепленный вспышкой неземной красоты невольно вскочил с трона и стал тереть рукой глаза. Чтобы не ослепнуть, он осторожно осмотрел девушку, и распорядился готовить свадьбу с Есуй, а не с ее младшей сестрой.

Однако если хан пылал любовью и страстью, Есуй была холодна словно лед на реке Онон. Девушка молчала, грустила, и часто плакала.

Ничего не добившись от Есуй, хан приказал привести в шатер ее сестру. Есуган видя страдания хана, пожалела правителя Вселенной и рассказала, что у ее сестры есть жених молодой, красивый татарский воин.

Есуй верит, что ее возлюбленный рано, или поздно придет за ней и заберет у Чингисхана. Разгневанный повелитель Вселенной приказал усилить охрану жены, и не спускать с нее глаз ни днем, ни ночью.

Однажды во время пира после очередного успешного военного похода хан заметил, что Есуй сильно взволнована и постоянно озирается, словно пытаясь разглядеть кого-то в толпе.

Внезапно великий стратег приказал всем присутствующим встать по родам и семьям.

Через 10 минут перед ханским шатром остался стоять красивый молодой юноша в одежде монгольского воина. Когда его подвели к Чингисхану, он сказал, что пришел за своей невестой Есуй. Пораженный смелостью молодого воина хан приказал, тут же отрубить ему голову. Когда жениха поставили на колени, молодая ханша упала в обморок.

Боясь, что красавица покончит с собой Чингисхан приказал, Борте и Есуган неотлучно находиться рядом с Есуй, сменяя друг друга на сон.

С тех пор Есуй окончательно замкнулась в себе, но беспрекословно выполняла все сексуальные прихоти мужа.

Однажды утром старый хан был поражен, увидев, как его ледышка Есуй улыбается. Чингисхан спросил, что стало причиной ее хорошего настроения, и она ответила вопросом на вопрос:

«Скажи мне, кто будет управлять империей после твоей смерти».

Впервые хан понял, что его земной конец не за горами, и тогда великий полководец решил выиграть битву с самой смертью. Однако все мечты Чингисхана развеяли умнейший даосский монах Цю Чуцзи, он не только сказал хану, что в природе нет эликсира бессмертия, но и предсказал, что оба они умрут в 1227 году. Монах посоветовал повелителю Вселенной не тратить попусту 5 лет отведенных ему небом, а использовать их для подготовки к правлению империей своего наследника.

Как и предсказал монах, Чингисхан умер 25 августа 1227 года на берегу реки Хуанхэ, место погребения хана до сих пор учеными не открыто.

Краткая характеристика монгольской имперской цивилизации

Самая большая ошибка, которую можно сделать в отношении средневековых монголов — это предположить, что перед нами этакие «весёлые орки», не изменившиеся с бронзового века почти ничуть, стереотипные кочевые грабители. Эту ошибку делают в той или иной форме почти все.

Кажется, из классических фэнтезийных образов кочевника — грязного, крайне воинственного, неграмотного, живущего родоплеменным строем, поклоняющегося примитивным идолам, не знающего ремёсел, живущего грабежом — в применении к монголам работал хотя бы приблизительно только один: они действительно были крайне военизированным обществом. Для подобных культур историки придумали термин «народ-войско». В той или иной степени владеть оружием умел примерно каждый монгол и примерно каждая монголка — девочкам тоже с детства выдавали лук. Со времён Чингиз-хана это стало ещё более прочной практикой.

В остальном же... ну, давайте по пунктам.

Грязь. Монголы знали и любили гигиену, просто применяли её нестандартными методами. Водой они действительно мылись редко; вместо этого монгол намазывался маслом, обсыпался чистым песком и обскребался. Местами это делало его чуть более чистым, чем средний европейский крестьянин.

Почему же действительно во многих источниках упоминается специфический и характерный — и многим неприятный — монгольский запах? А вот почему: монголы ни в какой степени не считали грязью конский пот. Монгол с самого раннего детства рос в постоянном контакте с конями, конь был не просто другом — симбионтом, неразрывным спутником, монгол без коня — полмонгола. Поэтому если испачкавшись в чём-то неприятном, монгол честно старался оттереться и отчиститься, то вот запах конюшни был для него обычным, чистым запахом, предельно естественным, все так пахнут, сам хан так пахнет, прекрасные девы так пахнут, и это приятный запах нормального человека. Для европейца, даже привычного конника, это не совсем нормально — всё-таки даже дружинники князей и рыцари, много времени проводившие в седле, не общались с конями настолько постоянно.

Неграмотность. Ха! Имперская письменность при Чингизе была успешно заимствована у уйгуров, и к моменту правления Хубилая уже была внедрена на всех уровнях монгольской знати; грамотность среди аристократии достигала почти ста процентов. Простые пастухи были неграмотны, да; как и подавляющее большинство простолюдинов что в Китае, что в просвещённой Европе. Уже при Чингизе у монголов существовала огромная поэтическая и летописная традиция, а с широким распространением удобного письма книжная культура в Империи начала по-настоящему процветать. Средний аристократ должен был обучаться не только грамоте, но и истории, и стихосложению, и ораторской речи. Не напрасно нам досталось столько монгольских источников, включая драгоценное «Сокровенное сказание», внутреннюю, семейную историю дома Чингизидов. Они их честно записывали.

Любопытно тут то, что сам Чингиз, кажется, так и умер слабограмотным — учиться во взрослом возрасте трудно. Но он был чертовски сообразительный тип, и абсолютную пользу грамотности осознал, даже не сумев её толком освоить сам; и внедрял её так же, как и всё остальное — жёсткими административными методами по всем имперским землям.

Родоплеменной строй к Высокому Средневековью у монголов отмер где-то уже несколько веков тому, и был окончательно добит Чингизом. Понятие «урук» — «род» — существовать продолжало, но родовые отношения касались исключительно социальных взаимодействий, да и рода эти были скорее уже не родами в собственном смысле этого слова, а чем-то средним между крестьянской общиной и шотландским кланом. Во всех организационных делах монголы ещё до Чингиза успешно разработали собственную форму феодализма — вассально-сюзеренских отношений, где харачу — простые пастухи — ходили под рукой нойона — князя — тот в свою очередь служил князю покрупнее или царю-хану, а на вершине всего красовались ханы священной Золотой Крови — дом Чингиза. Чингиз дополнительно разверстал всю Империю на десятичные доли — сотни, тысячи, тумены — и каждая из этих областей была обязана поставить соответствующее количество воинов. В самой Монголии территории этих «военных округов» совпадали с территориями княжеств, в подчинённых землях могло быть по-разному; в целом можно сказать, что эта имперская организация постепенно вытесняла даже классический феодализм, пусть никогда и не вытеснила его до конца.

Поклонение идолам. Религия монголов — тенгрианство — была крайне высокоразвитым направлением шаманизма наподобие японского синто. Ко временам Хубилая шаманы составляли настоящую «корпорацию», занимаясь медициной, культурой, искусством, давая советы ханам и выступая при них дипломатами. На базе тенгрианства постепенно оформлялась настоящая этическая религия — концепция универсального Закона Вечного Неба, которому люди должны следовать, и Чингиза как своего рода мессии, идеального правителя-пророка, посланца Неба. Центром этого культа была священная гора — естественный мавзолей Чингиза, место, где до сих пор витает его дух. Кроме того, среди монголов свободно распространялись все основные мировые религии — существовала и мощная исламская община, и христианство, и, конечно, тибетский буддизм, в Монголии принимавший откровенно «шаманизированную» форму.

Развитие ремёсел у монголов было до какой-то степени предопределено их кочевой жизнью. Каменного строительства, например, они и правда почти не знали. Но монголы были, например, умелыми кузнецами; останавливаясь на зиму у богатых рудой гор, они организовывали мощные сталеплавильные печи. Ремесло кузнеца считалось крайне почётным, в частности, Золотой Род Чингиза гордился тем, что предки Потрясателя Вселенной были именно потомственными мастерами кузни. Кроме этого, монголы активно ткали, занимались войлочным валянием, ювелирным делом, резьбой по дереву и кости, художественным литьём, кожевничеством, изготовлением музыкальных инструментов, сложным поварским искусством, умели делать красочные изразцы и превосходную керамику.

Набеги и грабительство. Монголы действительно активно занимались «набеговым хозяйством». Но на набегах имперскую экономику не построишь. На самом деле главным хозяйственным базисом для монгольской орды было невероятно развитое животноводство. Именно бесчисленные и очень хорошо управляемые стада самого разнообразного скота снабжали монголов мясом, молоком, кожей, шерстью, костью и рогом. Во время войны монголы фуражировали напропалую, города зачищались до голых стен, но между войнами — а Империя в эпоху расцвета переживала долгие периоды мира — они превосходно справлялись с поддержанием благосостояния собственными силами.

Всё это важно и ценно понимать, если вы занимаетесь любым моделированием монгольской жизни — в художественном тексте, ролевой игре, кинематографе. Дальние родичи-двоюродные предки монголов, гунны, запомнившиеся Европе, действительно были изрядными варварами, но со времён гуннов до времён Империи прошли века — не меньше, чем со славянского «времени Бусова» до владимирских князей, или со вторжения готов и германцев до империи Фридриха Барбароссы. Всё это время монголы не стояли на месте.

Понимание того, насколько монголы были развиты, полезно ещё и тем, как мне кажется, что это снимает очень острый вопрос, которым волей-неволей задаётся чуть ли не любой школьник, проходя по истории татаро-монгольское иго. Нам сперва рассказывают про сияющую Киевскую Русь, владычицу городов, чуть ли не на равных общающуюся с Византией и уж точно на равных — с европейскими державами. А потом вся эта красота рушится в одночасье, сметённая некими безликими дотракийцами из степей. Как?? Да никак. Не было такого; а было противостояние действительно сильной и развитой русской цивилизации — с не менее сильной и развитой цивилизацией монголов, и вышло так, что русская ситуативно проиграла. Это как-то и менее обидно, на мой неискушённый вкус.

Автор - Barunzir Daurug

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты!

Красота Новой Азии. Часть II - Чингисхан

Мы живём в мире, в котором каждый школьник может ознакомиться с этим эпическим произведением. Каждый год массив традиционной литературы пополняется русскими переводами - представьте, сколько неизвестных рукописей ждут своего часа!

В современной историографии нет консенсуса по поводу универсального момента перехода от Средневековья к Новому Времени. Согласно марксистской историографии, оный переход произошёл в 1642 г. с началом Английской буржуазной революции. В западноевропейской историографии традиционно ведётся борьба за одну из двух дат - 1453 г. или 1492 г.; падение Константинополя (Средневековье от Рима до Рима) и плаванье Колумба (начало глобализации) соответственно. Есть и более экзотические периодизации. Я же сторонник идеи Ле Гоффа, который постулировал Долгое Средневековье - до 1789 г., Великой Французской революции.

Увы, ни одна из этих периодизаций не является универсальной, поскольку игнорирует мир за пределами крохотной западной части Евразии.

Какое же событие можно считать настолько существенным, что от него можно отсчитывать начало новой эпохи?

На мой взгляд, ответ очевиден. Это - Монгольские завоевания XIII-XIV вв.

Одна из самых известных реконструкций элитного монгольского воина. Европейские рыцари той эпохи и рядом не стояли по качеству вооружения. Так кто же, спрашивается, варвар?..

Монгольские захватчики сильно повлияли на экономический, политический и культурный ландшафт Азии. Но прежде чем мы перейдём к этой теме, необходимо сначало разобраться, кем же были эти приснопамятные монголы.

В средневековой русской историографии монголы изображаются варварами и дикарями, чуть ли не саранчой и, однозначно, Гневом Господним. Всякому, кто придерживается евразийской теории, я рекомендую ознакомиться с хроникой оного нашествия в Лаврентьевской летописи, а также с археологическими находками в виде массовых захоронений этого времени. И именно этот образ монголов и перекочевал в отечественную дореволюционную историографию, а оттуда - в советский кинематограф.

Однако монгольское общество было древним и развитым, а его культура - богатой как на фольклорную и мифологическую традицию, так и на материальные памятники. Есть обоснованное предположение, что корни предков монголов уходят в жунских варваров времён Западного Чжоу; впрочем, я встречал версию даже индоевропейского происхождения жунов, так что бескомпромиссно утверждать этот тезис не могу. Гораздо более убедительной выглядит версия родства монголов и сюнну, но точно можно постулировать тысячелетнее существование предков монголов в рамках синосферы и котла культур Великой Степи. А я напомню, что этот "котёл" породил сяньбийцев и тюрков, которые строили города и возводили культуру в те времена, когда германцы жили в деревянных замках, а славяне - в землянках.

Таким образом, Монгольское нашествие - это не Армагеддон, связанный с вторжением орд дикарей. Это - всего лишь очередное, третье по счёту (после сюннских завоеваний и тюркского нашествия), но самое масштабное перетряхивание политической карты Евразии.

Исторически сложилось так, что победа монголов оказала наибольшее позитивное влияние как раз на центральноазиатскую цивилизацию с центром в нынешнем Узбекистане. К этому не было достаточных оснований, поскольку столица ещё единого государства находилась на территории нынешнего Китая, а наиболее могущественным осколком стала Золотая Орда. Тем не менее, в исторической перспективе западные осколки Монгольского государства потерпели поражение. Это связано с тремя важными факторами - тяжёлый процесс адаптации к местным обычаям (монголам для эффективного управления необходимо было отказаться от тенгрианства, Законов Ясы, кочевничества - по сути, внутренне и внешне в кратчайшие сроки превратиться в другой народ), яростное сопротивление наиболее сильных местных политий (Анатолии и Египта на Ближнем Востоке, Литвы и Руси в Восточной Европе), а также, наконец, Чёрная смерть первой половины XIV в., ставшая спусковым крючком и для Ильханата, и для Золотой Орды.

Монгольская династия Юань пала по совсем другой причине. К этому моменту политическая культура Восточной Азии была весьма зрелой, китайцы имели тысячелетний опыт сосуществования с сильными степными политиями. Собственно, в самой китайской историографии неспроста монгольский период включён в национальную историю - несмотря на трагедию завоевания иноземцами, для Китая "это был просто вторник".

Чагатайский улус, располагавшийся в Центральной Азии, имел совсем другую историю. Здесь монгольские институты получили естественное развитие в слиянии с местными близкими по духу тюркскими. Протекторат со стороны Юань обеспечил защиту от более сильных западных улусов, а география защитила его и от Индии, чьё тогда ещё могущественное Делийское государство направило экспансию в сторону куда более соблазнительной Южной Индии. Регионам повезло и на правителей - они не были амбициозными и доверили управление страной местным элитам. Таким образом, трансформация улуса в Центральной Азии в новую форму политической организации имело в своём анамнезе плавность, небольшое количество жертв и политическое спокойствие.

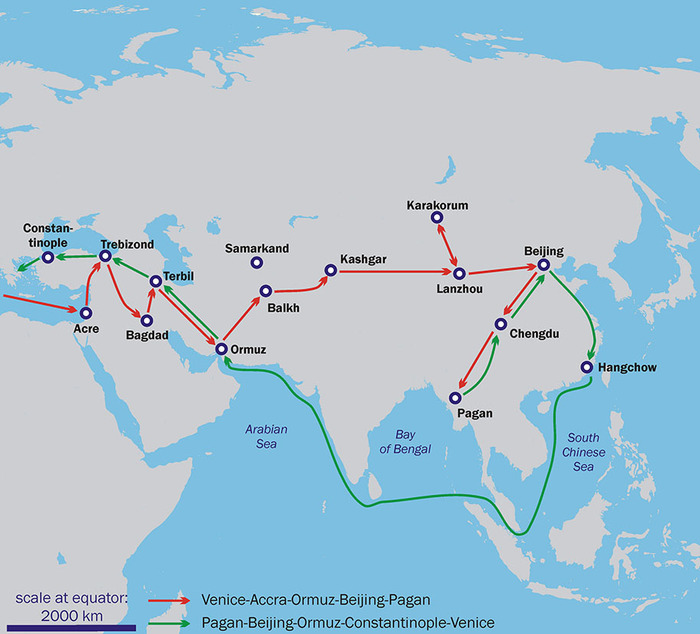

Знаменитое путешествие Марко Поло на карте. Именно кровавое создание универсального мира в Азии позволило совершать столь эпические странствия.

Монгольские завоевания привели к большим переменам в большой азиатской политике. Монструозные азиатские цивилизации были вынуждены перейти к эпохе экономического и политического глобализма - монгольские элиты зачастую насильно заставляли ремесленников покидать насиженные места, что приводило к опыту культурного обмена. Единые правила дипломатической игры Чингизидов открыли дороги для торговцев, путешественников и учёных, игнорируя интересы местных традиционалистов. Получили распространение межнациональные браки, что открыло дорогу к пониманию иностранного этикета и моды. Предметы роскоши свободно перетекали из одного конца Азии в другой, меняя городские вкусы. Были открыты дороги для обмена достижениями в фундаментальной, непрактичной науке - в первую очередь астрономии, математики, философии.

Огонь из Базилики по стенам Константинополя в XV в. по версии художника. Повсеместное распространение огнестрельного оружия в Азии - главное наследие монгольской "глобализации".

Общим для всей внутриполитической жизни послемонгольской Азии стал тренд на централизацию власти. Вопреки популярному мифу, азиатскому обществу не свойственен деспотизм - хотел бы я посмотреть на того деспота, что попытался бы установить тоталитаризм без монополии на насилие! Независимо друг от друга и ближневосточные, и центральноазиатские, и китайские общества не дали такой власти своим правителям. Однако после монгольской эпохи произошли две значительные перемены - появилась культурная травма от безжалостного и нарочито жестокого процесса завоевания и начался импорт тюркских традиций жёсткой вертикали власти. Наконец, общей тенденцией стало реформаторство в местных религиях, причём в сторону мистицизма и фанатизма. Так, освободительная борьба против монголов во многом опиралась на духовную и даже мессианскую роль местной церкви, а сами новообращённые захватчики (тюрки и монголы) повлияли на резкое усиление суфизма в исламе.

Интересно, что именно ослабление послемонгольских тенденций хронологически совпало с кризисом в Азии (помните, что "после" не всегда значит "в следствие"). Слабеющая централизация привела к повсеместным центробежным силам и к тираноборчеству. Ослабевание экономических связей вернуло взаимную закрытость и подозрительность. А сокращение культурных связей, возможно, привело к научной стагнации. В дальнейшем, к сожалению, это сыграет с Азией дурную шутку. Впрочем... Это уже совсем другая история.

Спасибо за ваш отклик лайками и комментариями. Автору всегда приятно, когда его слово ценят.