Газировки вызывают диабет 2 типа, особенно без сахара...

Ежедневное употребление всего одного напитка с сахарозаменителем увеличивает риск развития диабета 2 типа на целых 38%. Впрочем у любителей классических газировок с высоким содержанием сахара, этот риск тоже высок - 23%.

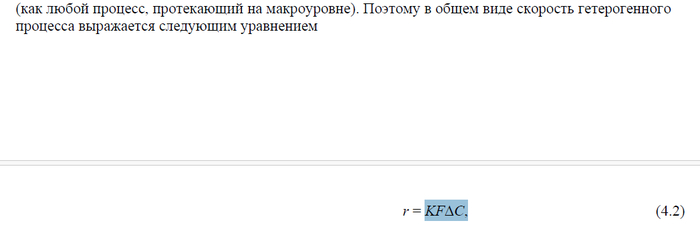

16 мая 2025 года в журнале Diabetes & Metabolism были опубликованы результаты Австралийского исследования, в котором на протяжении 14 лет наблюдались 36 тысяч участников в возрасте 40–69 лет. Также были учтены другие факторы образа жизни, такие как диета, физические упражнения, образование и истории болезни. Связь между диетическими безалкогольными напитками и диабетом 2 типа оставалась сильной даже после учета массы тела, что позволяет предположить, что эти напитки могут напрямую влиять на работу нашего обмена веществ.

Схожие результаты были в статье 2023 года "Искусственные подсластители и риск диабета 2 типа" журнала Diabetes Care когда во Франции в течение 9 лет наблюдались 105 тысяч участников онлайн-исследования NutriNet-Santé.

В Израиле еще в 2018 году detaly.co.il опубликовали статью "Опасные заменители сахара"

Сахарный диабет 2 типа — хроническое заболевание, при котором организм либо не может должным образом использовать инсулин, либо не вырабатывает его в достаточном количестве, что приводит к повышению уровня сахара в крови.

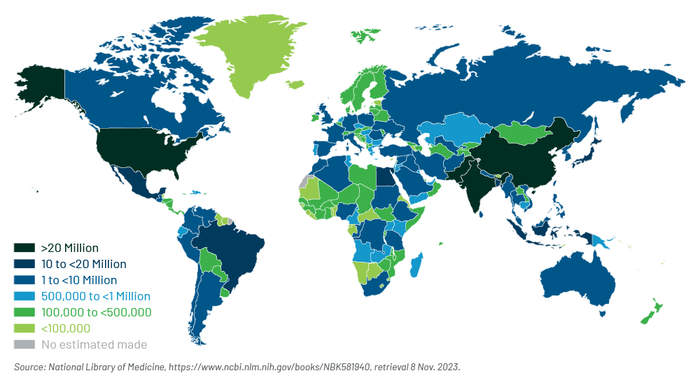

Диабетом 2 типа страдают около 500 миллионов человек во всем мире. Примерно у половины заболевших это заболевание не диагностируется своевременно, что приводит к потере примерно 5-6 лет жизни. Со временем неконтролируемый диабет 2 типа может привести к повреждению глаз, почек, нервов и сердца и привести к серьезным осложнениям, таким как почечная недостаточность, потеря зрения и сердечные заболевания...

UPD:

В среднем базовый риск заболеть диабетом в возрасте между 45 и 60 составляет примерно 10% (т.е. 1000 диабетиков из 10000). При регулярном употреблении колы/колы с сахарозаменителями этот риск возрастает до 12.3/13.8% (1230/1380 диабетиков на 10000).

То есть дополнительно из-за сладких газировок заболевают диабетом 260 и 380 из 10 тысяч.