История нашего мира в художественной литературе 2. Часть 5. «Меч на закате»

Всем привет!

Да, я знаю, что затянула с заметкой, но очередная книга для разбора оказалась неожиданно довольно большой и тягучей. И мы снова возвращаемся в постримскую Британию. Я уже упомянула о том, как около 410-го года н.э. последние римские легионы покинули Британию, и о том, что вскоре после туда массово стали отправляться англы, саксы и юты (тут: История нашего мира в художественной литературе. Часть 85. «Факелоносцы»). Причин у этих миграций было несколько, в том числе движуха, вызванная вторжением гуннов – в V-м веке, и климатические изменения (климатический минимум раннего Средневековья) – особенно, в VI-VII-х веках.

К слову, о втором – в 535-536-х годах из-за нескольких извержений вулканов, в том числе в Исландии, случилось резкое снижение прозрачности атмосферы и не менее резкое похолодание. Это привело к частым неурожаям, природным катаклизмам вроде бурь и наводнений, и также стало значимым фактором для переселения народов. Возможно, именно поэтому первые переселенцы в Англию в V-м веке были относительно немногочисленны, и их вторжения удавалось сдерживать, а потом англо-саксонское продвижение превратилось в настоящий поток, которому противостоять разрозненные бриттские королевства уже не смогли.

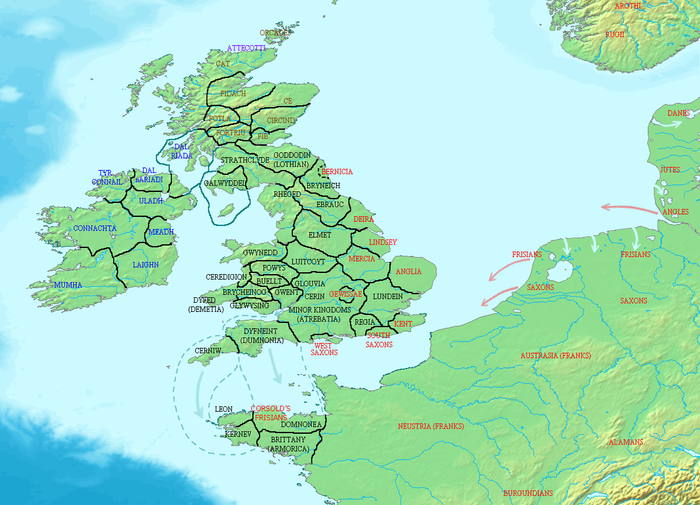

Кстати, нельзя не упомянуть и об этих самых королевствах. Когда римляне ушли, местные бритты оказались предоставлены сами себе и, похоже, возвратились к своим истокам, создав с учётом племенной принадлежности несколько десятков королевств на территориях современных Уэльса и Англии, в том числе в Корнуолле. Возникли или продолжили своё существование также отдельные королевства в Шотландии и Ирландии.

Самыми значимыми среди них были гэльские Дал Риада (IV-IХ), существовавшая в северо-восточной Ирландии и западной Шотландии, которое дало начало королевству Альба (Шотландия) в 843-м году, когда Дал Риада объединилась с пиктским королевством Фортриу (то, в свою очередь соседствовало с пиктскими Фиб (оно же Файф), Фотлой, Кэ (Cé), Киркиндом и Каитом) и Галвидел, бриттские Гододин и Страклайд – в Шотландии; Бринейх, Регед, Эвраук (Эбрук), Элмет, Луиткойт, Глувия, Регин (Регия), Кейнет (Кейнт), Думнония и Кернив – в Англии; а также Гвинедд, Поуис, Биэллт, Брикейниог, Гливисинг, Кередигион, Дивэд и Гвент – в Уэльсе. Причем Гододин, Страклайд (Истрад Клид), Регед, Элмет и Эбрук относятся к т.н. Древнему Северу, чьи правители возводили свою родословную к знаменитому бриттскому королю Койлю Старому (ок. 350-420), тому самому, чьей дочерью иногда называли Елену, мать Константина Великого (эта версия обыгрывалась, кстати, тут: История нашего мира в художественной литературе. Часть 75. «Елена»). О каждом из этих королевств есть что порассказать, но тогда заметка растянется на плюс бесконечность. Если говорить очень коротко, их расцвет пришелся на V-й век н.э., но постепенно все они были завоёваны англо-саксами, одни раньше, другие – позже.

(Карта Британских островов и частично территорий современной Франции. Есть у меня сомнения на её счёт, но в целом вроде ничего прям ахово не соответствующего реальности тут нет)

Так, например, Кейнт не случайно созвучен с Кентом – именно им будто бы правил Вортигерн, подпавший под влияние Хорсы и Хенгиста, т.к. женился на дочери второго – Ровене (Роуэн). А его сыновья от первой жены, Северы, стали правителями других бриттских королевств (Поиуса, Биэллта, Гвертрениона и Майлиэнида), а дочь, Рибауст, стала женой Брихана Брихейниогского. Королевство Кент же стало пристанищем ютов и первым германским королевством в будущей Англии. После Хенгиста, примерно в 488-539-х гг., правили его предполагаемые сын и внук – Окта и Эск (до сих пор нет определенности в том, кто из них кому и кем приходится), а потом Эрменрик (ок. 539-560/565 или даже 580), первый подтвержденный кентский король из династии Эскингов. После него правил сын – Этельберт I (ок. 591-616). Кент стал частью т.н. англосаксонской гептархии, и Этельберт прославился тем, что сумел завоевать титул бретвальда этой гептархии (что-то вроде верховного короля), а также женился на Берте, дочери Хариберта I Меровинга, и стал первым кентским королем-христианином. Но об этом как-нибудь в другой раз.

Примерно тогда же, когда прибирал к рукам кентские земли Хенгист со своим братом, в будущей Англии высадился со своими сыновьями (в том числе со своим наследником Циссой (ок.514-541)) сакс по имени Элла и своим мечом создал королевство Суссекс (произошло это всё в период 477-490-х годов). А в юго-восточной Англии осели саксы под предводительством Сэксы (ум. 508), давшие начало королевству Эссекс, хотя датой его основания считается 527-й год, а первым королём Эсквин (527-587). А примерно в 495-м году в Британию прибыл Кердик (ок. 519-534), ставший около 519-го года основателем королевства Уэссекс, которого позже сменил его сын Кинрик (534-560). Именно эти четыре королевства оказались первыми и позже вошли в англосаксонскую гептархию наравне с Мерсией, Нортумбрией и Восточной Англией, о которых я расскажу в другой раз. И именно с этими вождями и их новообразованными государствами приходилось бороться бриттам и их полулегендарным вождям. И, конечно, я говорю об Амброзии Аврелиане и короле Артуре. Амброзий известен тем, что будто бы оказал услугу и пытался помочь Вортигерну, но ничего путного из этого не вышло.

К слову, Амброзий (или Амвросий), по одной из версий, был потомком самопровозглашенного римского императора Магна Максима (о котором, кстати, я поведала тут: История нашего мира в художественной литературе. Часть 78. «Орёл в снегу» и «Пак с Холмов») по линии его дочери (вероятно, её имя было Грациана, и она приходилась сестрой Севире и свояченицей Вортигерну), ставшей женой короля Думнонии – Тутвала ап Гворемор (415-425). Наследником Тутвала (и внуком Магна Максима) стал Кономор ап Тутвал, король Думнонии в 425-435-х годах, у того, в свою очередь, также было два сына – Константин и Друстан. Вот сыном короля Константина (435-443), возможно, и был Амвросий (или Эмрис Вледиг). По версии Гальфрида Монмутского он был сыном короля-узурпатора Константина III (407-411), братом Утера и тем самым дядей короля Артура. Есть и ещё одна версия, но о ней я расскажу в другой раз. Ведь в сегодняшнем произведении продвигается именно вторая версия, смешанная с первой, и роман, который я разберу сегодня

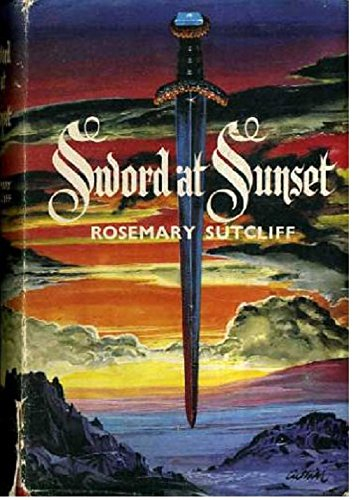

«Меч на закате» Р. Сатклифф

Время действия: V-VI века н.э., ок. 480-513;

Место действия: королевства Британии и Вестготское королевство (современная Франция: Бордо, Тулуза, Нарбонн).

Интересное из истории создания:

Про Розмари Сатклифф я уже подробно рассказывала (тут: История нашего мира в художественной литературе. Часть 66.1 «Орёл Девятого легиона»), поэтому сегодня исключительно о книге, которая была издана в 1963-м году и стала продолжением «Факелоносцев». Последовательно повествуя о Британии в период расцвета и постепенного угасания Римской империи нельзя было не рассказать и об уходе легионов, и об англо-саксонском вторжении. Этому и был посвящен роман «Факелоносцы». На этом писательница, похоже, не думала заканчивать и, разумеется, пришла к персонажу, о котором кто и как только не рассказывал – к королю Артуру.

Надо сказать, что король Артур, кем бы ни был его прототип, оброс за минувшие полторы тысячи лет огромным количеством легенд, и больше всего, наверное, на его образ повлияли такие средневековые авторы как Гальфрид Монмутский (ок. 1090-1110), современник Генриха I, сына Вильгельма Завоевателя, и сэр Томас Мэлори (1405-1471), участник войны Алой и Белой розы и автор «Книги о короле Артуре и о его доблестных рыцарях Круглого стола». Я, кстати, и биографию Мэлори, и его это произведение читала, и коротко скажу, что и то, и другое – что-то с чем-то. Но т.к. это было давно, и я многое не помню, я отказалась от идеи писать отдельную заметку (но, если кто-то проявит интерес – м.б. напишу). Именно эти двое внесли наибольший вклад в создании всего, что связано с Артурианой, и Сатклифф, несомненно, хорошо была знакома с их трудами.

Но, как и прежде, выбрала свой собственный путь и отошла от куртуазных традиций, как всегда, стремясь увязать всё с той реальной историей Англии, которая ей в начале и середине ХХ-го века была известна по историческим работам и археологическим данным. Именно поэтому, как она поясняла в своем предисловии, писательница изложила всё так, как изложено, используя те имена, какие использовала. К слову, «Артос» и «Гэнхумара» могут звучать непривычно, но такие варианты записи имен легендарных Артура и Гвиневер тоже существовали.

Кроме того, Сатклифф отметила, что прибегала к помощи различных специалистов, и очень им благодарна, в том числе она обращалась за консультациями к профессиональным военным, чтобы достовернее описывать боевые действия. Как по мне плюс тут в том, что её описаниям войны с саксами безоговорочно веришь, а минус…Впрочем, об этом я расскажу позже.

О чём:

Прошло, очевидно, несколько лет с событий «Факелоносцев». Артос, племянник Амброзия, возмужал, а его оруженосец, Флавиан, коего в детстве называли Пескариком, сын Аквилы (по прозвищу Дельфин), окончательно вырос, а сам Аквила заметно постарел. Но с течением времени, несмотря на все усилия, так и не удалось заставить саксов и ютов уйти туда, откуда они пришли, и угроза, исходящая от них, как будто даже усилилась. Именно поэтому Артос придумал и решил реализовать план – собрать Товарищество из трехсот отважных и преданных ему и друг другу всадников. И для этого ему нужны лошади, но не те маленькие, что водятся в Британии, а высокие и крепкие.

Амброзий, хотя и не в восторге от затеи, согласился дать людей и первые средства. Но лошадей Артос вынужден был добывать сам. И для этого с деньгами и верными людьми отправился в Вестготское королевство, раскинувшееся по ту сторону пролива. Долгий путь привёл его в Нарбонн, где он не только купил необходимых ему лошадей, включая чёрного жеребца по кличке Ворон, но и обзавелся новым товарищем – им стал загадочный певец Бедуир, который и уговорил Артоса купить Ворона, несмотря на дикий нрав коня, и пообещал помочь переправить его без неприятностей в Британию, если Артос примет его в Товарищество. В итоге верховный вождь получил и лошадь, и нового друга, что было как нельзя кстати для предстоящей затяжной войны, но оказалось роковым в делах личных…

Отрывок:

«…Я уселся на землю за купой терновых кустов, рядом с уткнувшимся носом в лапы Кабалем, и ливень закрыл от нас равнину, а потом унесся прочь, оставив мир освеженным и сияющим. Я посидел еще чуть-чуть, прислушиваясь вполуха к глухому, довольному жужжанию пчел в молодом вереске, а потом, немного отдохнув, снова повернул на запад и более умеренным шагом направился к побережью.

Вскоре я шел в самый центр неистового заката — серые облака, несущиеся через шафран и позолоченное серебро неба на западе, и море, разливающееся полупрозрачным золотом до линии горизонта. Как я обнаружил, этот путь вел меня прямо к отрогу вересковых нагорий с кругом из стоячих камней, среди которых мы плясали в канун Середины Лета. Они поднимались, покрытые налетом тени, темные от дождя, на фоне бурного, сияющего неба.

В глаза мне били сверкающие копья солнечного заката, и я увидел фигуру, стоящую в тени одного из камней, только тогда, когда уши Кабаля настороженно дернулись в ту сторону. Потом он с каким-то непонятным звуком, средним между поскуливанием и рычанием, устремился вперед, но я свистом подозвал его к себе и поймал за ошейник. Но фигура не шелохнулась, и вообще в своем абсолютном молчании она вполне могла быть одним из стоячих камней; и только почти поравнявшись с ней, я увидел, что это Гэнхумара, чья туника из небеленой серой овечьей шерсти сливалась по цвету с камнем за ее спиной.

— Миледи Гэнхумара! Что ты здесь делаешь?

— Я ждала тебя, — сдержанно отозвалась она.

— Но откуда ты могла знать, что я приду сюда?

— Может быть, я позвала тебя.

Страх коснулся меня холодным пальцем, и я припомнил другую женщину в шафрановом платье, застывшую в дверях хижины в такой же точно неподвижности, словно она стояла там с начала времен; и ее слова:

— Я долго ждала тебя…

Потом Гэнхумара расхохоталась:

— Нет, я не ведьма, которая может, расчесывая волосы, заставить луну спуститься с неба. Я увидела, в какую сторону ты направился, и вышла следом за тобой, вот и все. Отсюда, от Девяти Сестер, видно почти всю равнину, и я надеялась, что сумею встретить тебя, когда ты будешь возвращаться. В замке невозможно поговорить без того, чтобы на следующее утро даже галки на крышах не кричали о том, о чем вы говорили.

— Я вполне могу в это поверить. Что же ты хотела мне сказать?

Она сделала небольшой шаг в мою сторону, выйдя из тени своего стоячего камня, и свет бурного заката запутался в ее волосах и превратил их в осенний костер. Она сказала:

— Что ты ответишь князю, моему отцу, когда зажгутся факелы Ламмаса?

Я молчал, не зная, что ответить; и через какое-то мгновение она продолжила низким, слегка насмешливым голосом — голос был самым низким из всех, что я когда-либо слышал у женщины, и, однако, очень чистым, звучным, как бронзовый колокол:

— Нет, милорд Артос, тебе не нужно говорить это; я знаю.

Я знала уже тогда, когда ты все еще пытался найти для себя выход под взглядом моего отца.

— Неужели я так явно показал это всему залу?

— Может быть, не больше, чем половине, — ее зрачки были прикованы к моему лицу, и внезапно я увидел, как они расширились и чернота поглотила собой весь цвет; и она отложила насмешку в сторону, словно это было оружие. — Я пришла, чтобы сказать тебе то, что тебе, может, будет полезно услышать до того, как зажгутся факелы Ламмаса. Если ты возьмешь меня, как того желает мой отец Маглаун, он даст за мной в приданое сотню всадников с лошадьми. Это я знаю наверняка… Наши лошади не такие рослые, как твои, но это хорошие лошади; их порода берет свое начало от скакунов одного легиона, который затерялся где-то среди холмов Низины в давно прошедшие времена; и мы сохранили ее в чистоте.

Думаю, я был более изумлен, чем тогда, когда Маглаун предложил ее мне в жены; и когда я наконец заговорил, мой голос прозвучал более резко, чем я того хотел.

— Это твой отец Маглаун послал тебя сказать это?

Я бы скорее умерла, если бы это было так!

— Неужели? Мне нужны лошади и люди, но не… не таким образом.

Я вряд ли мог бы пожаловаться, если бы она плюнула мне в лицо, но она только сказала с легким, быстро подавленным вздохом:

— Нет, думаю, нет, — а потом, напрягшись и еще сильнее застыв в своей неподвижности, продолжила:

— Артос, до сих пор я считала себя гордой женщиной; и я кладу свою гордость к твоим ногам, и ты можешь втоптать ее в грязь, если пожелаешь. Я умоляю тебя взять меня в жены.

— Почему?

— Потому что если ты этого не сделаешь, я буду опозорена.

То, что ты втянул меня с собой в Долгий Танец в Середину Лета, не так уж важно, хотя мой отец придает этому какое-то значение; люди просто скажут, что ты был пьян. Но он предложил меня тебе перед целым залом, и если ты откажешься от его предложения, знаешь, что скажет весь замок, все племя? Они скажут, что ты уже спал со мной, в канун Середины Лета или позже, — Великая Мать свидетель, я достаточно часто оставалась с тобой наедине в гостевых покоях. Они скажут, что ты уже спал со мной и что я пришлась тебе не по вкусу. Мне будет трудно жить с явным позором при дворе моего отца.

— Будет ли меньше позора, — безжалостно сказал я, — в том, чтобы купить мужа за сотню всадников?

— Это достаточно обычное дело, когда женщину выбирают за ее приданое. И, по меньшей мере, позор будет только между мной и тобой, а не открыт перед всеми.

— Будет ли от этого легче его перенести?

Она сделала слабое, бесконечно усталое движение.

— Не знаю. Для мужчины — может быть, нет; для женщины — может быть, да.

— Послушай, — настойчиво сказал я. — Послушай, Гэнхумара. Ты не знаешь, о чем ты просишь. С нами в обозе едет несколько оборванных потаскушек; они помогают ухаживать за ранеными и развлекают ребят; но если не говорить о таких, как они, жизнь, которую мы ведем, не подходит для женщины. поэтому если кто-то из нас оказывается настолько глуп, чтобы жениться, он оставляет свою жену у очага ее отца, надеясь в один прекрасный день увидеть ее снова. Флавиан может сказать тебе то же самое; он женился на одной девушке в Дэве, и у него есть сын, которому уже больше года, но он еще не видел его, как не видел и саму девушку с тех самых пор, как она едва начала носить этого ребенка. Может быть, на следующий год я смогу отпустить его на несколько недель, чтобы он побыл с ними, а может быть, и нет.

— Ты — граф Британский. Никто не сможет запретить тебе взять к себе жену, по меньшей мере на зимних квартирах.

И по ее беспощадности я понял, насколько отчаянно она хотела добиться своей цели.

— Я — граф Британский, и поэтому жизнь моей жены будет тяжелее, чем у всех остальных, потому что на ее долю останется только несколько клочков меня, которые не потребует себе Британия.

Я сопротивлялся так, словно стоял у последней черты, сопротивлялся не только ей, но и чему-то в себе самом.

— Ей может хватить и этого в зимние ночи, — мягко сказала Гэнхумара. А потом рассмеялась, неожиданно и неудержимо. — Но тебе не следует опасаться, что я окажусь чересчур навязчивой женой, — скорей уж я как-нибудь ночью зарежу тебя во сне!

— Почему, если я сделаю то, чего ты хочешь?

Она ответила не сразу, и теперь я не мог видеть ее лица на фоне все еще пламенеющих костров заката. А когда она заговорила снова, ее голос потерял свою звучность.

— Потому что ты будешь знать правду. Потому что жалость почти так же трудно вынести, как и позор.

Я не собирался прикасаться к ней, но тут я схватил ее за плечи и повернул к свету, чтобы увидеть ее лицо. Моим ладоням было приятно прикасаться к ней, к ее легким костям, к теплу ее жизни. Она стояла совершенно не сопротивляясь, глядя на меня снизу вверх, и ждала. И в резком свете закатного солнца я увидел ее в первый раз, и не сквозь пламя костра и одуряющие пары свирельных мелодий и верескового пива. Я увидел, что она вся золотисто-коричневая, не только волосы, но и кожа — и если не считать этих волос, в ней нет особой красоты. Я увидел, что у нее серые глаза под медного цвета бровями, такими же прямыми и ровными, как темные брови ее братьев, и что ее ресницы золотятся на концах, словно волоски на шкуре рыжей лошади.

Думаю, именно тогда я почувствовал и окружающую ее атмосферу, покой, таящийся в глубине даже в этот напряженный момент. Хотя она была такой молодой, настолько моложе Игерны, мне показалось, что в ней было то неотъемлемое спокойствие осени, которое содержит в себе и обещание, и исполнение, в то время как в Игерне было все мучительное, страстное нетерпение весны.

— Послушай, Гэнхумара, — сказал я снова. — Я не люблю тебя. Я не думаю, что мне дано любить какую бы то ни было женщину… не теперь. Но если я возьму тебя, то не по одной из тех причин, которые дали бы тебе повод зарезать меня во сне, даже не из благодарности за то, что ты ухаживала за мной, пока я лежал в лихорадке, и сберегла для меня моего пса. Я возьму тебя потому, что вместе с тобой я могу получить сотню всадников, — разве ты не сказала сама, что это достаточно обычное дело, когда женщину выбирают за ее приданое? и потому, что мне приятно держать тебя в руках, как если бы ты была хорошо уравновешенным копьем, и мне нравится слушать твой голос.

Ни звука, ни движения с ее стороны; она только продолжала смотреть на меня; и я неуклюже, напролом двинулся дальше:

— Но на твою долю придется худшая часть этой сделки; иди теперь домой и подумай, чтобы у тебя не было никаких сомнений, а когда окончательно надумаешь, дай мне знать.

— Я всю ночь пролежала без сна и уже пресытилась думами, — ответила Гэнхумара.

Вокруг нас постукивали первые холодные капли очередного дождя, затягивая остатки заката размытой серой вуалью, и я слышал крики проносящихся мимо чаек.

— Ты промокнешь, — сказал я, забывая, что она уже была мокрой от предыдущего дождя, и, притянув ее к себе, накрыл ее полой своего плаща. Я знал уже, что к ней приятно прикасаться, но все равно близость ее тела была неожиданно сладкой в теплой темноте под складками плаща, и от этой сладости у меня немного закружилась голова. Я обхватил ее руками, крепко прижимая к себе, а потом нагнулся и поцеловал ее. Она была высокой, и поэтому мне не пришлось нагибаться так низко, как это иногда случалось раньше. Ее губы под моими губами были холодными и мокрыми от дождя, и дождь висел промозглой сыростью на ее волосах и ресницах, и на какое-то мгновение мне показалось, что под всем этим ничего нет, как если бы я целовал высокий серый камень, стоящий у нее за спиной. Потом внутри камня полыхнул огонь жизни, и она словно растаяла и рванулась ко мне изнутри, и ее рот пробудился под моим в быстром и страстном ответе.

И почти в тот же самый миг она опять была такой же чужой, как одна из Девяти Сестер. Она выскользнула из моих объятий и из-под моего плаща и, повернувшись, побежала прочь.

Я остался смотреть ей вслед под дождем, рядом с замшелым стоячим камнем; а Кабаль, который наблюдал всю эту сцену, сидя у моих ног, взглянул на меня и мягко застучал по земле хвостом.

Я все еще переживал это мгновение неистового ответа, так быстро промелькнувшего и исчезнувшего снова, что теперь я едва мог поверить в то, что он существовал вообще. Но в самой глубине души я знал, что не выдумал его…».

Что я обо всём этом думаю, и почему стоит прочитать:

На самом деле этот роман из всего цикла пока оказался для меня самым неоднозначным. С одной стороны, он, как и прежние, написан безумно красиво и талантливо. На самом деле Сатклифф здесь в каком-то смысле превзошла саму себя. Она сохранила немало из того, за что мне полюбились другие её книги, и, в частности, всё так же мастерски обыгрывала темы судьбы, случая, даже в каком-то смысле кармы и прочих подобных вещей.

И ещё я не зря привела именно этот отрывок) Потому что он и показывает вот эту самую судьбоносность (Артос не хотел до этого эпизода жениться на Гэнхумаре, но этот разговор стал поворотным в их судьбе), и демонстрирует кое-что ещё, чего не было в предыдущих романах. Как будто автора кто-то подначил, мол, «А, ну да, а про любовь и эротику она писать вообще не умеет», и Сатклифф на это такая – «Почему не умею? Умею», и…выдала по-настоящему местами чувственную и глубокую историю о любви, причем как возникшей внезапно, и там, где можно и желательно, так и о такой, что вспыхнула там, где категорически нельзя. Не могу сказать, что в её изложении известный любовный треугольник заиграл новыми красками, но он вышел очень живым и правдоподобным. И, если раньше Сатклифф как будто сторонилась глубокого описания любовных отношений, то тут она отыгралась за все предыдущие романы этого цикла, заигрывая с читателем порой просто между делом, показывая, что здесь любовь, страсть и телесность – это часть истории, алыми нитями вплетенные в ткань повествования. И мне это понравилось.

Причем тема детско-родительской любви (или её отсутствия) тоже была затронута и, по-моему, очень тонко. Особенно это было заметно в случае Артоса и Амброзия, и Артоса и Медрота. Меня вот не покидало ощущение, что парень при всей своей тёмной натуре искал отцовского признания и любви совершенно искренне, потому что искренними были в дальнейшем и его ревность, и роковая ненависть. И, быть может, если бы Артос не держался за свои предрассудки, кое-что сложилось бы иначе. Это перекликается с тем, что я читала в другом цикле об Артуре, и это мне тоже понравилось.

В то же время мне реально эта книга далась капец как тяжело, потому что Сатклифф, кажется, чрезмерно сосредоточилась на боевых действиях и писала, на самом деле, не хуже, например, С. Скэрроу и Г. Тёртлдава, но слишком уж, как по мне, увязла во всем этом. Если убрать бесконечную войну и её последствия, описанные в книге (что мне уже, само по себе, давалось по понятным причинам очень тяжело и вызывало порой чуть ли не «вьетнамские флешбеки»), то от сюжета на самом деле мало что останется. Во всяком случае, на треть бы роман, наверное, сократился. Я не могу сказать, что это плохо, но это не то, чего я ждала от Сатклифф, и что я хотела бы прочитать, особенно сейчас.

С именами и датами там тоже всё очень непросто. Прямых дат не дается, и прослеживать хронологию приходится по косвенным признакам, вроде сражений, хотя в тот период в Британии по какой-то причине большинство дат оказались нефиксированными. Так, например, битва при Бадонском Холме имеет аж семь(!) возможных датировок, но я, опираясь на текст, предположила, что Сатклифф выбрала для этого события 493-й год. Но даже так встречались странные формулировки про количество лет с того или иного события. За руку поймать, что называется, не получалось, но осадочек остался. И ещё Сатклифф довольно неожиданное объяснение вывела тому, что основатель Уэссекской династии Кердик (или в тексте Сердик) имел имя, похоже, бриттского происхождения, хотя высадился на британский берег вместе с саксами. Ход я, конечно, заценила, но он странный, и с датами там тоже бьется не очень и не всегда.

В общем, у меня осталось впечатление неоднозначное. Это довольно тяжелая во всех смыслах книга, но я ничуть не жалею, что её прочитала, и советую ознакомиться тем, что читал предыдущие романы этого цикла, чтобы хотя бы узнать, куда всё катилось всё это время. И да, если найду текст «Попутного ветра», прочитаю тоже и расскажу.

Если понравился пост, обязательно жмите лайк и тыркайте "жду новый пост", подписывайтесь, комментируйте, а если очень хочется помочь моему проекту, можно кинуть донат, чтобы я могла добыть редкие книги для подборки и сделать свой обзор полнее (сейчас это "Империи шёлка" и "Река, где восходит луна"). Без вашей помощи я это сделать не смогу.

Прошлые посты тут: