История нашего мира в художественной литературе 2. Часть 11. «Рассветный ветер»

Всем привет!

Остается всего две истории чисто про VI век, и сегодня поговорим о том, что в конце этого века творилось в Англии и Уэльсе. А творилось там формирование англосаксонской гептархии, в форме которой (условно) Англия просуществовала вплоть до середины IX-начала Х веков, когда все королевства были в той или иной степени объединены под властью королей Уэссекса. И, если вдруг вы не знаете, что это за гептархия такая, то я как раз собираюсь об этом рассказать. Так что лучше не переключайте канал не пролистывайте этот раздел, в нём может обнаружиться что-то новое и неожиданное.

(Невероятно, но факт - это обложка настолки под названием "Бретвальда" от PHALANX. К чему тут это, станет ясно дальше)

Вообще я не без удивления обнаружила (и мой мир рухнул), что термин «гептархия» сейчас считается устаревшим, потому что, оказывается, помимо основных семи (отсюда и «гептархия» – семивластие или семицарствие (от греч. ἑπτά – семь и ἀρχή – власть, царство)) королевств, там была куча и других, разной степени прокаченности и свободы. Некоторые из них я упомяну, но вообще соблазн опираться только на те самые семь самые сильные и крупные слишком велик, так что о них, в основном, и пойдёт речь…Ну ладно, про крупные я слегка слукавила, крупными были Мерсия, Нортумбрия и Уэссекс, а Суссекс, Кент, Эссекс и Восточная Англия были довольно маленькими, но и у них, впрочем, случались свои минуты славы.

В прошлые разы я рассказывала уже о том, как от хреновой жизни англы, саксы, юты и в меньшей степени фризы стали массово переселяться в покинутую римлянами Британию (тут: История нашего мира в художественной литературе. Часть 85. «Факелоносцы») и даже о том, как стали грубо двигать там местных кельтов, едва успевших почуять вкус свободы и власти (тут: История нашего мира в художественной литературе 2. Часть 5. «Меч на закате»), равно как и о том, как семь англосаксонских королевств возникли, и кто их создавал.

К концу VI века существовали уже шесть из семи из них, и только на севере Дейра, Берниция и Линнуис (Линдси) бодались между собой и с бриттами из Регеда, Гододина, Элмета и Стратклайда. Мерсией же тогда правили последовательно Креода (585-593), построивший крепость в Тамуэрте, что и сделало этот город мерсийской столицей, и его сын Пибба (да, я знаю, что у него смешное имя, но что поделать, "из песни слов не выкинешь", правил он в 593-606). Пибба ничем в своём правлении не отличился, кроме того, что у него было 12 сыновей, если верить знаменитому хронисту Неннию. Но это не совсем про правление…Наверное. В общем, сегодня я на них всех подробно останавливаться не буду, меня куда больше интересует южная Англия.

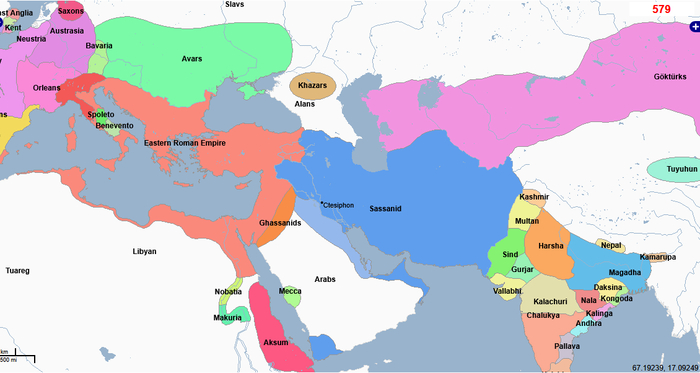

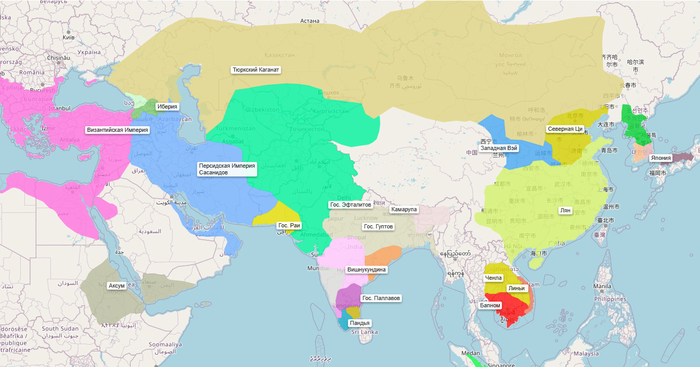

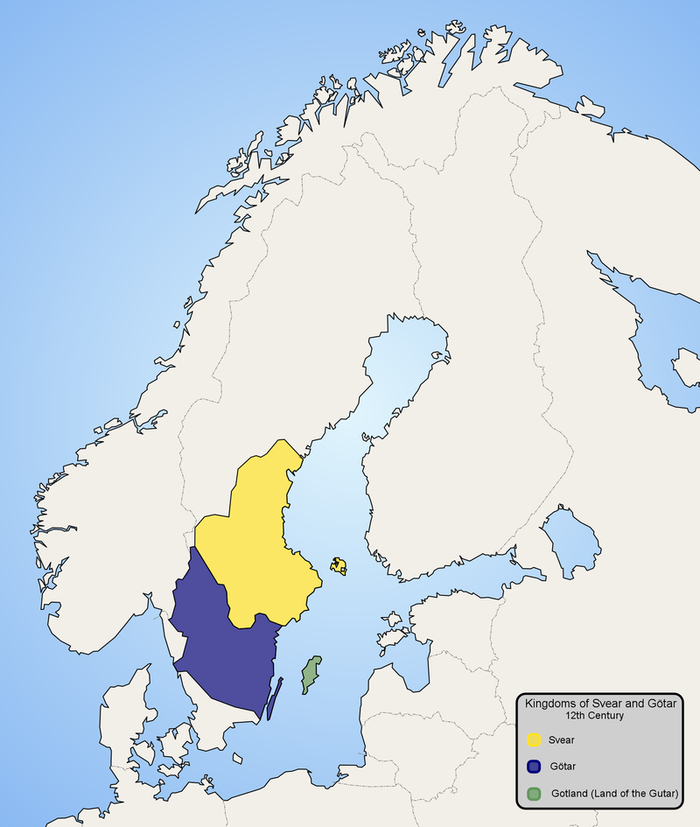

(Это не очень подробная карта, но примерно нужного периода, и по ней видно то, что нас сегодня интересует)

И вот там-то, на юге, как раз всё было очень бурно. Пожалуй, в военном отношении круче всех там уже тогда был Уэссекс. Я упоминала про основателя Уэссекской династии по имени Кердик (ок. 519-534), потому подробно о нем говорить не буду. У него было два сына, и после него, по меньшей мере, старший из них тоже был королем – это Кинрик (ок. 534-560). Он тоже вёл агрессивную завоевательную политику, одолел бриттов в битвах при Серобурге (Солсбери, 552) и Беранбурге (Барбери, 556) и пожаловал своим родичам Витваре (ныне остров Уайт).

Но это всё было лишь подготовкой к яркому правлению его сына – Кевлина (ок. 560-591/592, либо 593). Известно, что он тоже участвовал в битве при Беранбурге вместе с отцом и, возможно, с братом, Кутой. И начинал Кевлин ох как задорно – он не только продолжил отгонять бриттов всё дальше на запад и север, но и, возгордившись, стал претендовать на статус своеобразного гегемона/верховного короля среди англосаксов – бретвальды (англосакс. bretanwealda – «Повелитель Британии), и, в конце концов, предположительно (если верить «Англосаксонской хронике») добился своего, став вторым бретвальдой после знаменитого Эллы, короля-основателя Суссекса. Другая версия гласит, что Уэссекс ещё тогда толком не оформился, и Кевлин был скорее самым громким, нежели самым сильным, но, думаю, это тоже немаловажно, ведь говорит о какой-никакой харизме. Но к этой версии, возможно, имеет смысл прислушаться, если учесть, что в 568-м году на Кевлина наехали правители Кента, причем предположительно Этельберт I (начал правление не позже 589/591, а умер в 616-м). Хотя можно на это взглянуть и иначе.

Кстати, о кентских королях вообще и об Этельберте, в частности. Кент от Уэссекса отделял Суссекс (или Сассекс), который тогда тоже находился, похоже, в каком-то полуразрозненном состоянии. Во всяком случае, после Эллы и Циссы даже точно не ясно, кто там правил, упоминаются имена неких Рхиварха и Риквилфа, правивших будто бы в 540-х годах, но дальше – провал, и следующими правителями вроде как названы сыновья Кевлина – Кутвин (ум. 571/584) и Кута (584/593). Если это и вправду так (а я верю, что могло быть и такое, если о. Уайт принадлежал уэссекским правителям), то опасения кентских королей более чем понятны – границы воинственного Кевлина и его ненасытных сторонников всё больше приближались к их собственным, а Кент был королевством довольно маленьким, хотя и удачно расположенным у самого узкого места нынешнего Па-де-Кале, хотя столицей они предпочли сделать Кентербери.

Этельберт был сыном Эрменрика, а тот, в свою очередь, был сыном либо Окты, либо Эска (порядок их правления и точные родственные связи до сих пор не ясны), а те были потомками того самого Хенгиста, что создал первое германское королевство в Британии и наделал местным правителям, особенно Вортигерну, кучу проблем (и об этом подробно рассказывалось в романе "Факелоносцы", ссылка выше).

Так что юты Кента уже успели закрепиться как следует и организоваться, но стратегическое преимущество явно упустили. Поэтому пришлось им бороться за выживание другими методами. Например, налаживанием добрососедских, а лучше родственных отношений с кем-нибудь крутым. И ближе, и круче остальных при этом на тот момент оказались франки. Так что Этельберт ну очень выгодно прибрал себе в жёны франкскую принцессу Берту, дочь Хариберта I, которая также приходилась племянницей известным разборками своих жён (Брунгильды и Фредегонды) королям Хильперику I и Сигиберту I, а также внучкой Хлотарю I и внучатой племянницей Теодориху I – персонажам романа «Король Австразии», который я как-то раз тоже разобрала (тут: История нашего мира в художественной литературе 2. Часть 2. «Меровинги. Король Австразии»). А ещё, будучи правнучкой Хлодвига и Клотильды Бургундской, Берта, понятное дело, была христианкой, причем ортодоксальной. А Этельберт вот нет, тогда все англы, саксы и юты были язычниками. А дружить как-то с франками надо было.

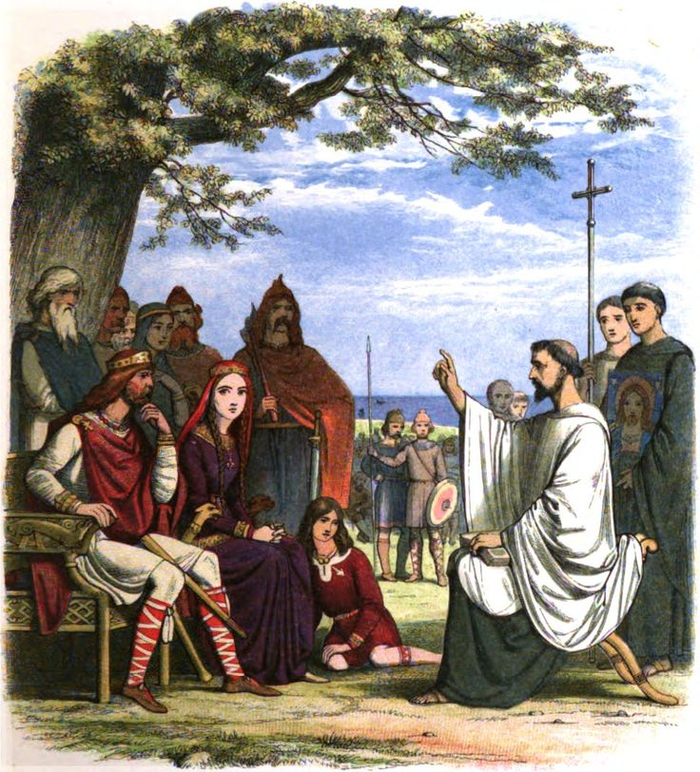

(Ничего не могу с собой поделать - витражи Кентерберийского собора очень красивые. Это, кстати, та самая королева Берта)

Так что Этельберт, будучи явно умным и дальновидным правителем, пообещал, что его (будущей тогда) супруге будет оказан всяческий почёт и не будут никоим образом препятствовать её религиозным обрядам. Так что Берта Кентская не позже 580-го года сочеталась с Этельбертом браком, переселилась в его столицу, привезла с собой священников и даже устроила там церковь (предположительно, это была восстановленная церковь св. Мартина, построенная ещё во времена римского владычества). Но на этом дело не кончилось, и король Кента, по сути, повторил судьбу прадеда своей жены – в 597-м году в его королевство прибыл в качестве миссионера от самого папы Григория I (ок. 540-604) Августин, впоследствии Кентерберийский (ум. 604). И не успели юты глазами моргнуть, как их король тоже крестился, а потом начался процесс христианизации и остальных жителей королевства.

И, судя по всему, процесс этот шёл успешнее, чем можно было предположить, а потом перекинулся и на Восточную Англию, которой тогда продолжали править Вуффинги, а если точнее, то Титила (ок.578-599), сын Вуффы, и его сын Редвальд (ок. 599-624). К слову, Редвальд стал не только первым достоверно известным королем восточных англов, но и их первым христианским правителем. При этом знаменитое погребение в Саттон-Ху, возможно, является именно его могилой, и, если так, то любопытно отметить, что оно больше напоминает языческое захоронение, чем христианское. Не менее любопытно и то, что, когда эпоха славы и удачи Кевлина прошла, спустя время новым бретвальдой стал Этельберт, а после его смерти – Редвальд.

(В Саттон-Ху, помимо шлема, нашли ещё вот такие следы лодки. Кстати, вы знали, что эти курганы раскопали, потому что владелице земли, где они находятся, там призраки померещились? Ну и она дружила с археологами))

Кстати, вот тут самое время вернуться к Кевлину. Кевлин, похоже, правил круто, но не очень мудро. В 577-м году он в битве при Деорхаме наголову разбил бриттов, присоединив к своим владениям обширные земли и некоторые города, включая бывший Аква Сулис (ныне Бат), и отрезав Думнонию от её бриттских союзников.

Фактически Думнония оказалась заперта на своем полуострове Корнуолл. Кстати, вы ещё помните про Думнонию? Я о ней уже рассказывала, когда излагала историю Тристана и Изольды (полная версия поста с исторической частью висит в моей группе ВК, это был эксперимент, и, кажется, не очень удачный).

Реальный Тристан ап Мелиодас (пр.560-585) к тому моменту уже перестал быть регентом в Думнонии, и его воспитанник, Герайнт ап Константин (560-598) правил самостоятельно и пришёл на помощью вместе с другими королями атакованным саксами княжествам, и, возможно, даже лично участвовал в битве при Деорхаме. Если это так, то, можно сказать, в тот раз он легко отделался – в том бою пали три бриттских короля и святой Элдад. Впрочем, Герайнта рок всё равно настиг – погиб он, похоже, в битве при Катраете, где бритты бились уже с воинами короля Берниции и Нортумбрии Этельфрита (ум. 616). Останки Герайнта были скромно захоронены вдали от дома, а его трон занял младший брат – Бледрик (598-613). Спойлерну – начиная с Герайнта, на протяжении, минимум, века почти все короли Думнонии гибли в боях с германцами. Это явно было началом конца.

Ну а как закатилась звезда Кевлина, точно не ясно. В 591 или 592-м году он потерпел громкое поражение в битве при Воддесберге и был изгнан из своего же королевства. Вероятно, впрочем, что это было поводом, а не причиной, и против него уже давно были настроены его племянники Кеол и Кеолфульф. Потому что именно Кеол (ок. 591/592-597), а затем и Кеолвульф (597-611) стали новыми королями Уэссекса, а их дядя вскоре умер в изгнании. И свой взгляд на все эти события изложила в романе

«Рассветный ветер» Р. Сатклифф

Время действия: VI век, ок. 577-597гг.

Место действия: королевства Думнония и Глувия, Мерсия (возможно тогда субкоролевства Хвикке, Магонсет и Врекинсет), Уэссекс, Суссекс, Кент (современная Великобритания).

Интересное из истории создания:

О самой Р. Сатклифф я уже подробно рассказывала (тут: История нашего мира в художественной литературе. Часть 66.1 «Орёл Девятого легиона»), так что сегодня только о романе. Опубликован он был под оригинальным названием «Dawn Wind» в 1961-м году, и это пятая (или шестая), но, если верить вики, не последняя книга из серии «Орёл девятого», в которой повествовалось о событиях в Британии II-VI веков, участниками которых были представители одного и того же рода (что ясно по передающемуся из поколения в поколение перстню с изображением дельфина).

И я не зря так подробно расписала историческую выкладку, потому что без неё очень многие вещи в романе могут оказаться либо непонятными, либо напрочь скрытыми от глаз читателя. Какие именно – я скажу позже.

Об этом романе в обзоре Kirkus Reviews было написано: «Эпоха, которую мало кто затрагивает в курсах истории, живо представлена и выписана для поклонников исторических приключений». Иллюстрации к книге делал Ч. Кипинг (1924-1988), который иллюстрировал не только другие книги Сатклифф, но и полное собрание сочинений Ч. Диккенса для Folio Society. И печальная новость – на русский язык перевода «Рассветного ветра» я не нашла, так что опять сами, всё сами.

О чём:

Четырнадцатилетний парень по имени Овайн, романо-бритт по происхождению, очнулся уже в сумерках (или даже в темноте) на поле боя с глубокой, но не смертельной раной. Всем остальным, включая его отца и старшего брата, повезло куда меньше – Овайн оказался там и тогда единственным выжившим человеком среди груд трупов, потому что в той битве, что позже назвали битвой при Деорхаме, бритты потерпели сокрушительное поражение. В поисках своих родных паренек даже успел увидеть погибшего короля Киндилана Прекрасного, а когда нашёл родичей, то всё, что мог, забрать отцовский родовой перстень, проститься и уйти, хотя поначалу и не знал, куда. Но я ведь не просто так сделала акцент на «человек» – покидая место злополучной битвы Овайн обнаружил ещё одного выжившего – одного из псов Киндилана, которого позвал за собой. Собаке там тоже ловить было нечего, так что путь они продолжили уже вместе. И, вероятно, если б не Пёс, Овайн бы не выжил.

Изо всех сил напрягая мозг, парень решил, что ему следует держать путь в Вирокониум (ныне Рокстер), потому что, окажись, что в бою выжил кто-то ещё, они бы непременно направились туда. По пути он проходил мимо Глевума (ныне Глостер) и обнаружил, что к тому городу тоже приближаются саксы, и задерживаться там не стоит.

Так бы, верно, он бы и закончил свой земной путь в каком-нибудь овраге, если б не набрёл на хижину добрых людей, потомков римлян, и не обрел у них приют и лечение на несколько месяцев, после чего всё равно упрямо продолжил свой путь. Но в Вирокониуме его ожидал лишь уже знакомый пейзаж – разорённый и покинутый город. На этом месте плана В у Овайна не нашлось, и он на некоторое время просто засел в руинах, где, как он думал, находился один. И так было до того дня, когда он почувствовал, что за ним следят, а вечером в тревоге обнаружил, что кто-то приближается к нему и его костерку в развалинах…

Отрывок:

Не так-то просто было выбрать отрывок, чтобы и ярко, и без спойлеров, и не отрезано от контекста. И я в итоге выбрала тот, что касался встречи Этельбертом посольства от папы Римского во главе с Августином, потому что он показался мне и историчным, и вместе с тем достаточно прикольным:

«…Августин снова склонил голову, и Овайну показалось, что в его словах звучала ирония. «Велик и могуч королевский род Ойскингов. Мы знали это и в Риме, Этельберт, Верховный король».

«И вашему святому отцу показалось, что сильный король, у которого уже есть королева вашей веры, может раскинуть над вами щит своей защиты; может протянуть руку, чтобы помочь делу, которое вы так любите?» Голос Этельберта внезапно стал резким, как лай лисицы в морозную ночь. «Ну, святой человек, чего вы хотите от меня?»

«Сначала не более, чем твоей доброй воли», — ответил Августин. «Дай нам дозволение войти в твоё королевство и дай нам небольшой участок земли, где мы сможем воздвигнуть церковь и приветствовать тех, кто придёт к нам в вере Христовой».

Где-то за спиной Оуайна, из-за края щита, прорычал соседу человек: «Неужели мы должны оставить наших богов, которые были достаточно хороши для наших отцов и привели нас к победе, и бежать с протянутой рукой к этому Богу, которому поклонялись британцы, который стоял рядом и позволил им пасть духом? И всё потому, что так сказал бритоголовый священник?»

И его друг ответил с приглушённым смехом: «Не счесть, сколько странных идей может прийти людям в головы. Мой дед пятнадцать лет считал себя ясенем и не мог сидеть».

Августин услышал смех, и его гордый взгляд, когда он слегка нахмурился, метнулся туда, откуда этот смех донесся. Впервые он включил в свою речь людей, стоящих за королём, и Овайн почувствовал, как никогда прежде, силу и притягательность этого странного монаха. «Многие поначалу посмеются, но мы пришли, мои братья и я, чтобы вновь зажечь свечу любви Христовой в этой земле Британии, где она так безвозвратно погасла во тьме; и хотя мы стремимся положить лишь небольшое начало, помните, что искра, упавшая на трут, – это лишь небольшое начало, но она служит для того, чтобы разжечь огонь, который может осветить и согреть королевский зал!»

«Свеча любви Христовой в земле Британии, где она так безвозвратно погасла во тьме». Среди стоявших вокруг Верховного короля принцы Гвента и Поуиса переглянулись. Оуайн снова вспомнил серый перст проповеднического креста и маленького священника, чья душа, казалось, горела, и Присциллу в её доблестном воскресном ожерелье из голубых бусин; и он подумал: «Это великий человек, и он любит Бога, но у него нет ни понимания, ни смирения». И пропорционально радости этого сияющего мгновения, которое он ощущал так недолго мгновение назад, он вдруг почувствовал себя несчастным.

Августин всё ещё говорил о Вере и Учителе, которому он служил, в то время как юты и саксы бормотали между собой. Но Оуайн уже не слушал всем сердцем; что-то затмило сияние, и в нём росла уверенность, что во всём этом есть нечто большее, чем видно на поверхности.

Но странный монах уже закончил, и Этельберт заговорил. «Я выслушал тебя и услышал, что ты хочешь сказать и о чём ты хочешь просить. Что же до того, что ты хочешь сказать, я мало что в этом понимаю. Я не понимаю ваших трёх Богов в одном и не вижу, чем этот твой Бог лучше нашего Одина, Тора и Фрейра, который помогает рождаться нашим животным и собирать хороший урожай нашей пшеницы. Но что касается твоей просьбы: ради леди Берты, моей королевы, которая опечалится и, несомненно, сделает мою жизнь тяжким бременем, если я отошлю тебя, ты можешь приехать в Кантсбург и построить там свою церковь, и принимать всех глупцов, которые придут к тебе в веру твоего Белого Христа. И я удержу своих жрецов от убийства тебя, если это возможно».

Августин, казалось, стал ещё выше, когда слова короля были переведены; он запрокинул голову, и его руки поднялись в жесте, который казался одновременно торжеством и мольбой; и на мгновение его лицо озарилось светом, не похожим на прохладный дневной свет болот. Он воскликнул громким голосом: «Благодарение Господу Богу нашему!»…».

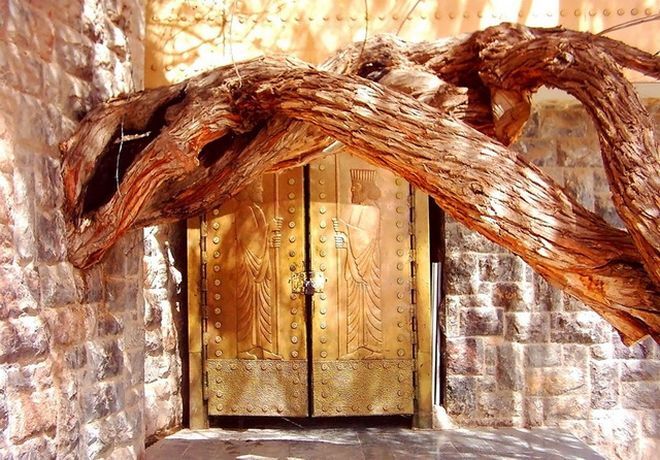

(Король Этельберт якобы встретил Августина на о. Танет под дубом, священным для германцев деревом, которое могло защитить от колдовства. Ну мало ли что там в головах у этих христиан)

Что я обо всём этом думаю, и почему стоит прочитать:

Вообще, когда собираешься читать книгу на английском, всегда ожидаешь, что это будет трудно…Но в данном случае такие ожидания разбились о первые же страницы. Причем для меня это совершеннейшая загадка – как Сатклифф удавалось построить столь увлекательное повествование из, на самом деле, не очень-то интересных событий с иногда, честно скажу, не очень-то харизматичными и яркими персонажами. Но, возможно, вся фишка как раз в том, что она рассказывала о масштабных событиях и знаменитых людях тех далеких эпох, показывая всё это через видение простых, даже заурядных порой, людей, которые оказались ко всему этому причастными не от какого-то там геройства, а просто потому что такова была жизнь, и так сложилась их судьба.

С Овайном вышло точно так же. Сам по себе он особо ничем не интересен. И любовную линию там искать не надо. Если вы искали и нашли, вам показалось. Парень просто переживал очень травматичный опыт и был удручен тем, какой морально тяжелый выбор ему пришлось сделать за себя и другого человека, и это в пятнадцать-то лет. Я считаю, что к Регине его вело спустя столько лет именно это – его тщательно загнанное поглубже чувство вины перед ней, хоть он и пытался этим спасти ей жизнь. И в этом плане психологический потрет гг выписан прекрасно. Да и другие философские и психологические вещи там, как всегда, были хороши.

Но куда интереснее было наблюдать за ходом истории в этом романе. Да, там не всё было гладко и ладно с датами, именами и границами, например, Августин прибыл в Кент в 597 году, но, по моим подсчётам, в книге на момент этого события с битвы при Деорхаме прошло всего около 12-13 лет, никак не больше. При этом Сатклифф, несмотря на это, удалось и передать и сам дух времени, и просто блестяще провести красной нитью свою главную мысль, отраженную и в названии – да, это тёмные времена, и да, бриттам казалось, что ночь будет длиться бесконечно, что саксы, англы и юты – жестокие и беспощадные варвары, которые никогда не изменятся…Но всё это оказалось не совсем так, и после даже самой тёмной ночи наступает рассвет, просто это будет уже совсем другой день.

И да, почему я сказала, что некоторые вещи, если знать историческую часть, играют новыми красками – потому что, если знать, что Уэссекс потом стал нападать на Сассекс, то история саксонской семьи, которую покинул Овайн, выглядит и печальной, и в некоторой степени даже кармичной, если можно это так назвать, ибо, если смотреть на это так, то мальчишке Бринни очень скоро предстояло пережить нечто подобное тому, что пережил Овайн. И мне почему-то кажется, что Сатклифф это и имела в виду, но оставила это не подсвеченным, кто понял, тот понял. Во всяком случае я уже однажды угадала ход её мыслей в романе "Серебряная ветка", так что мне хочется верить, что я права и в этом. И, возможно, то, что я узнаю себя в том, как она писала, и делает её романы для меня столь особенными и живыми. И, если найду, я прочитаю и другие её книги из этого цикла, уже о следующих веках.

Если пост понравился, обязательно ставьте лайк, жмите на "жду новый пост", подписывайтесь, если ещё не подписались, а если подписались, то обязательно нажмите на колокольчик на моей странице (иначе алгоритмы могут не показать вам мои новые посты), и при желании пишите комментарии.

Кроме того, всё ещё не завершен сбор на редкие книги, чтобы максимально полно раскрыть историю VI века. Благодаря неравнодушному подписчику мне удалось добыть книгу "Империи шёлка" и создать пост о Тюркском каганате. Если найдётся ещё один неравнодушный человек, в следующий раз (или через один пост) я сделаю заметку о раннесредневековой Корее на примере книги Чхве Сагю, чтобы закрыть тему VI века и плавно перейти к VII. Ну а если нет, то, как говорится, "значит, будем без неё, что же делать, ё-моё".

(Скажу честно, эта обложка мне понравилась больше, чем в первом издании, хотя по атмосфере та подходила больше)

Список прошлых постов искать тут: