КАК ЗАСТРЯТЬ НА ТАМОЖНЕ. Глава 1

Девять декларантов работали тревожно,

Девять деклараций подали на таможню,

Сработал ЦэПээР на пару жестких мер,

У детской всей одежды недетский был размер.

Продолжаем тему внезапного появления проблем «откуда не ждали», связанных с невозможностью завершить таможенное оформление. Представим жизненную ситуацию. Один человек решил заняться параллельным импортом. Он был очень хорошим организатором и смог выстроить сложную финансовую схему по закупке новейших чипсетов Intel HM770 вопреки санкциям «западных партнеров». Маршрут через Китай также не стал проблемой.

Наконец, процессоры прибывают на пост фактического контроля. Подается таможенная декларация. И таможня присылает запрос «пришлите данные о нотификации ФСБ».

Предприниматель округляет глаза при виде этой грозной аббревиатуры. Про нотификацию он слышал и даже просил девочку-менеджера ВЭД проверить в реестре. Не убедившись самостоятельно сразу, он теперь не доверяет ее словам о проверке, начиная поиски. Оказывается, она нашла нотификацию на H770, и посчитала задачу выполненной. Что ничуть отменяет необходимость нотификации HM770.

Естественно, терять время зря он не желает и немедленно начинает процесс получения оной нотификации. На это предсказуемо уходит порядка пары недель. Вроде немного, но груз прилетел авиатранспортом, хранение составило несколько сотен незапланированных тысяч рублей. Но это полбеды, сорвались сроки поставки по важному тендеру, и заказчик выставил миллионные штрафы за срыв сроков. А если бы товар нужен был как образцово-показательный для важнейшей выставки, которую посетит аж премьер-министр? Даже и подумать страшно.

Как видим, маленькое несоответствие даже одному требованию, может привести к колоссальным издержкам. Готовьте документы, граждане. Или готовьте деньги, много денег.

Правда, предусмотреть все на основании ограниченного опыта крайне сложно. Существует великое множество возможных запросов таможни и вариантов смены кода.

Ссылка на исходник статьи: https://t.me/Forzacustoms/53

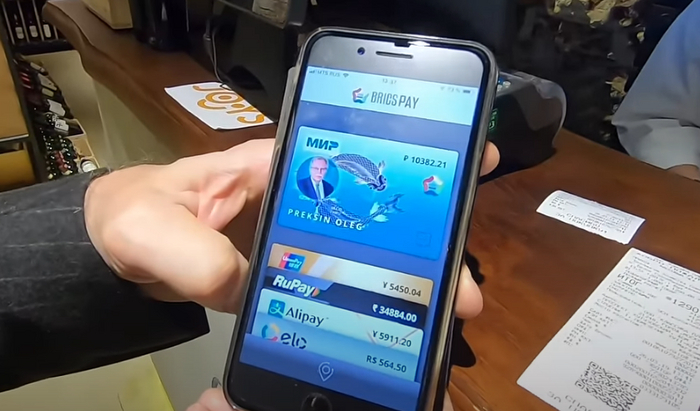

Может ли ИИ заменить людей в ВЭД?

Здравствуйте, уважаемые Пикабушники.

Учитывая что тема таможни и международной торговли интересна очень узкому кругу читателей, понимаю, что на серьезный интерес рассчитывать не приходится. Но все же даже если нескольким читателям будет интересно, буду очень рад. Также, полагаю, интересен взгляд "изнутри" а не то, что показывается с телеэкрана. В частности, в российско-китайском сотрудничестве далеко не так радужно как озвучивается, мягко говоря.

Итак, вот собственно первая статья.

Информационные технологии и все, что с ними связано, развиваются стремительно, покуда может действовать закон Мура. Который, напомним, утверждает, что количество транзисторов на схеме удваивается каждые два года, а с ними и скорость работы компьютеров

Не так давно рост производительности наконец позволил сделать из компьютера адекватного собеседника. Теперь вы можете вести вполне себе разумный диалог с нейросетью, получать ответы, как правило, являющиеся осмысленными и точными.

Итак, что мы имеем на данный момент?

Нейросеть может нарисовать картинку по вашим вводным на свое усмотрение. Понравится вам или нет - дело десятое, но в целом при достаточном навыке формирования запросов, будет красиво. Нейросеть может проконсультировать вас по вопросам, большинство ответов на которые вы можете и сами найти гуглением за несколько минут. При этом она уже не теряет нить беседы, «держа в уме» детали разговора

Энтузиазм глашатаев нового мира, утверждавших, что нейросети лишат работы миллиард клерков, копирайтеров, дизайнеров и прочих, немного поутих, но опасения подобного рода все еще бытуют среди ряда профессий «офисного» и умственного труда

Итак, может ли нейросеть заменить менеджера ВЭД, декларанта или логиста?

Поскольку развернутая цепочка суждений не уместится и в несколько постов, сократим ее.

Если отбросить детали – ответ «нет».

Нет, потому что:

Нейросеть не мыслит в общепринятом человеческом понимании. Процесс, который приводит к ее ответам, не похож на мышление человека в той же мере, в которой набор бесконечного числа инструкций на все случаи жизни не похож на действие человека, действующего «по наитию». Есть эксперимент «Китайская комната», когда люди, не знающие ни одного иероглифа, могут составлять иероглифы, слепо следуя своду инструкций. Но ВЭД не может исчерпываться конечным набором инструкций и предписаний на все случаи жизни и ситуации.

И, поскольку нейросеть не осознает, что собственно она делает, она может в любой момент выдать совершенно абсурдный вывод или принять неадекватное решение. А то и множество решений. Так 20 и 21 февраля 2024 года Chat GPT в течение 16 часов выдавал пользователям абсурдные слова, фразы, ответы прежде чем его починили.

Нейросеть никогда не будет иметь доступа к информации «на земле». Черпая информацию из открытых источников, она никогда не узнает тонкостей процедуры досмотра, не сможет договориться с китайскими агентами об особенностях упаковки и крепления груза, адекватной данным параметрам, и при этом проследить за всем этим, принимая во внимание китайскую специфику. Наконец, никто не будет посвящать ее в слухи и неформальные элементы человеческих взаимоотношений. Какому инструктору по прыжкам, дайвингу вы доверитесь – прочитавшему 10 энциклопедий или имеющему 10 лет практического опыта?

Даже хорошо отлаженная нейросеть не сможет принимать самые простые и очевидные решения, если отклонение обстановки достигнет пределов, не предусмотренных создателями. Она будет подобна человеку, слепо следующему инструкциям на случай урагана, в то время как на город упал астероид. Насколько эффективны будут спасательные мероприятия такого рода? Вопрос риторический.

Вывод:

Да, нейросеть может заменить человека там, где требуется монотонный труд, исчерпывающе описываемый ограниченным количеством инструкций. Она может в автоматическом режиме ответить на типовой запрос. Ей по силам формировать декларации на товары по строго определенному каталогу, правда, с обязательной итоговой проверкой «оператором». Также она может «подстраховывать» сотрудников, допускающих очевидные ошибки в типовых ситуациях.

Но полноценной массовой замены двуногих кожаных мешков ожидать, полагаем, не стоит. Форс-мажоры, нетипичные сочетания обстоятельств, «человеческий фактор» и прочие сложности бытия заведут ситуацию в тупик, из которого, если нейросеть была наделена полномочиями принимать самостоятельные решения, и опытный человек найти выход не сможет.

ссылка на исходник статьи https://t.me/Forzacustoms/49

Рассказы о значении великих морских проливов и каналов, часть IV -Ормузский пролив: врата для чёрного золота

Это продолжение цикла рассказов о важнейших точках в мировом мировом океане, с которыми связаны многие ключевые события новейшей и не только истории. Первая часть затронула Суэцкий канал, вторая - канал Панамский, а третья - Малаккский пролив и неотрывный от него в историческом контексте город-государство Сингапур. Здесь же объектом рассмотрения выступит, как уже ясно из названия, Ормузский пролив, тесно связанный с двумя их трёх героев прошлых рассказов.

Необычный белый колониализм

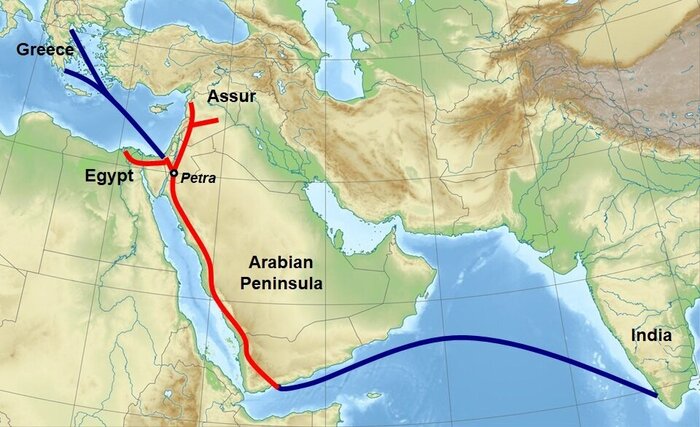

В первой части я уже рассказывал про Путь благовоний, который в Бронзовую и Античную эры соединял несколько регионов, производивших тогда важнейшие для развитых государств тех эпох товары вроде пряностей и ладана.

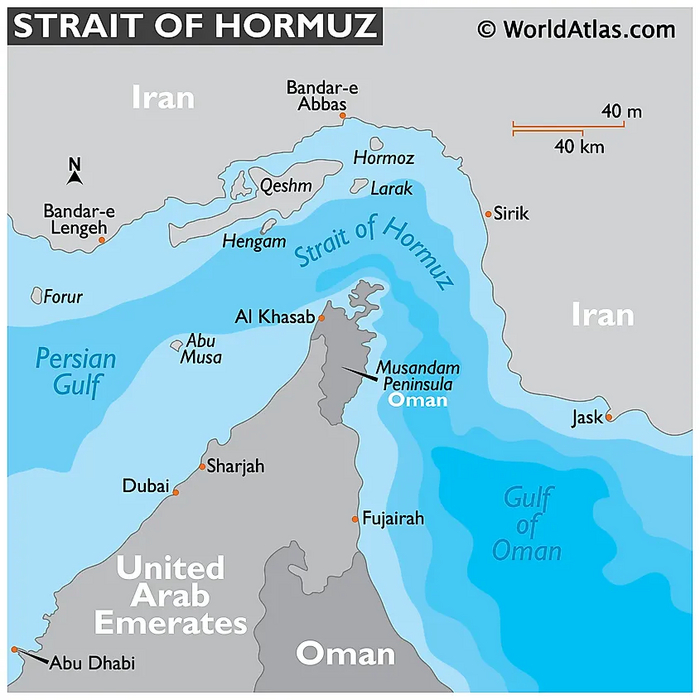

Ближний Восток в те года был самым богатым и передовым регионом, потому именно на нём Путь благовоний был более всего сосредоточен. Но, как можно увидеть, оживлённый обмен тогда происходил на западе региона, в то время как восток, кажется, был слегка заброшен. И действительно, территории нынешних Ирана и запада Аравийского полуострова были слабо вовлечены в эти отношения. То же самое придется сказать и про расположенный между ними значительный водный объект - Персидский залив, являющийся почти что озером. Почти что - потому что с Индийским океаном в лице Аравийского моря его соединяет Ормузский пролив, главный предмет рассмотрения этого рассказа.

Поведать о нём что-то выдающееся пока сложно - в древние года эти земли и воды были малоинтересны для коммерческих потоков. Аравийский берег пролива населяли семитские племена, коих за несколько веков до нашей эры уже можно будет определять как арабов, а "иранский" (в кавычках потому, что Ирана до среднего Железного Века ещё не было) был местом дислокации Эламской культуры - одной из древнейших цивилизаций мира, учившейся у шумеров.

Вероятно, через Персидский залив проходили контакты между Месопотамией, Эламом и Индской (Хараппской) цивилизацией, расположившейся на месте современного Пакистана, но это сложно установить - информации о степени их связи до сих пор найдено не так много. Но в целом говорить о высокой экономической привлекательности этих мест ещё нельзя. Когда в VI столетии до нашей эры пришедшие на Иранское нагорье арийские племена создадут сперва Мидийское царство, а затем - империю Ахеменидов, которая будет в основном контролировать район залива (потому греки позднее нарекут его Персидским), это положение не изменится. Путь благовоний и соответственно западное и южное побережье Аравии явно доминировали как популярный торговый маршрут.

Так продолжалось до поздней Античности. Тогда указанный древнейший маршрут начал угасать, проиграв сухопутному Шёлковому пути, который был длиннее и позволял перевозить гораздо больший перечень товаров. На юге и западе Аравии начались упадок и деурбанизация, а жившие там арабы пришли к глубокому кризису, который в итоге идеологически привёл их к появлению и принятию ислама.

В то же время, когда это происходило (со II по VI века нашей эры), их родственники на восточных пустынных пляжах, напротив, поднялись. Эти арабские племена, а также сменившие Ахеменидов и пришедших после них парфян иранские шахиншахи из династии Сасанидов (которые держали кланы востока Аравии в качестве вассалов) начали достаточно активно исследовать моря за пределами Персидского залива. У нас и на Западе эта тема малоизвестна, однако народы Ближнего Востока начиная с первых веков нашей эры действительно занялись плаваниями по океану (конечно, не такими длительными и выходящими внутрь водных просторов, как какие-нибудь португальские в XV-XVI столетиях, но тем не менее).

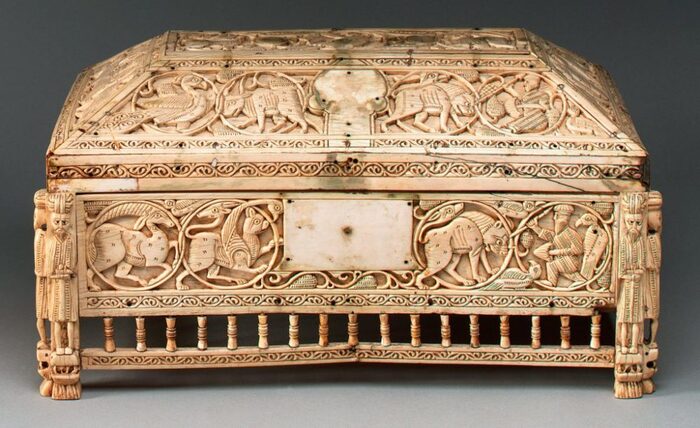

Они узнали о существовании на восточном побережье Африки территорий, населённых довольно развитыми чёрными племенами. Эти племена говорили на наречиях, из которых значительно позднее сформируется язык суахили. Собственно, поэтому та часть пляжей Африки, которая представилась персам и арабам на закате Античности, получила название побережья Суахили. Бородачи с севера крайне заинтересовались этими краями, поскольку они могли им предоставить трио очень ценных товаров - золота, бивней слонов и рабов (ну а что же ещё).

С первым всё ясно - жёлтый металл всегда привлекал человека и неизменно служил и служит отличным финансовым средством. Ожидаемо повышенное внимание гостей суахилийского берега к нему.

Вторые два ресурса всё же специфичнее. Бивни огромных хоботных (иначе называемые слоновой костью) отлично подходят для создания всевозможных изделий роскоши ввиду красоты и относительной лёгкости обработки. До самого недавнего времени промысел слонов и отторжение от них главного слоновьего достоинства был в Африке и тропических частях Азии массовым занятием. Из бивней делали всё что угодно - от статуэток до мебели. Купцы Аравии и Ирана прекрасно осознавали выгоду от торговли этим материалом и потому обратили на африканских охотников, могущих добывать его в больших количествах, немалое своё внимание.

Из бивней таких громадных животных получаются очень качественные и эстетичные вещи. Сейчас их добыча ввиду угрозе популяции слонов запрещена, однако в прежние времена изделия такого плана создавались законно и в огромных количествах по всей Евразии

Теперь приступаем к самому интересному - к рабам. Как известно, восточные народы не брезговали работорговлей, создавая в своих городах огромные рынки живого и разумного товара. Для них это было совершенно естественно. Потому не должен вызывать особенного удивления факт их интереса к массам крепкой рабочей силы, бегающим по Африке. В них они увидели очевидных кандидатов на роль новых обитателей невольничьих рынков. Поэтому начиная с рубежа Античности и Средних Веков между арабами и персами с одной стороны и африканцами из народов суахили с другой начали складываться те же отношения, что много позже сложатся между западноафриканцами и португальцами - "чёрные" дают золото, рабов, слоновую кость и другие товары (например, пряности), а пришельцы с севера им в ответ - более сложные продукты производства.

Если называть вещи своими именами, то это весьма похоже на прообраз "белого" колониализма (арабы хоть и не европейцы, но в любом случае - европеоиды, то есть с точки зрения африканца тоже белые) - сначала завязав экономику внезапно разбогатевших после начала торговли с Ближним Востоком городов Суахили на определённом сырье, персы и арабы в дальнейшем, к середине и концу Средних Веков, перешли в агрессивное наступление и подчинили их себе (они часто становились правителями в африканских городах). Естественно, колоссальное число африканцев за все эти столетия также уплыло для продажи на рынки Багдада и прочих восточных городов, а количество золота и слонов сильно сократилось. И хотя назвать это копией европейского колониализма всё равно нельзя, схожие нотки имеются и немалые.

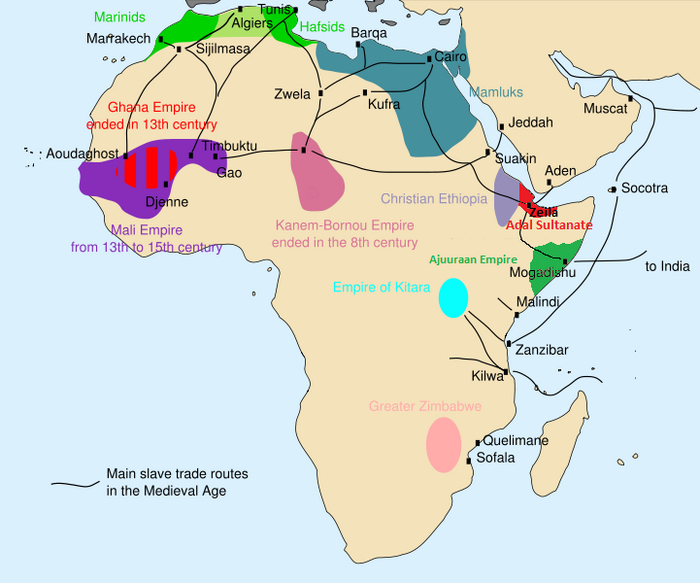

На побережье Суахили в Средние Века возникло множество городов-государств, которые служили местами стекания товаров из глубины континента для дальнейшей продажи их ближневосточным лицам

Начавшись ещё в доисламский период, связи с Африкой не только не пропали, но и постоянно укреплялись после начала господства магометанства в Иране и Аравии. Возникли обширные маршруты, связывавшие два региона, происходили исламизация и проникновения арабского языка как средства общения и переписки государственных элит, со временем, как уже говорилось, благородные люди из Аравии, Месопотамии и Ирана начали силой или иными методами брать власть в городах Восточной Африки, делая их султанатами.

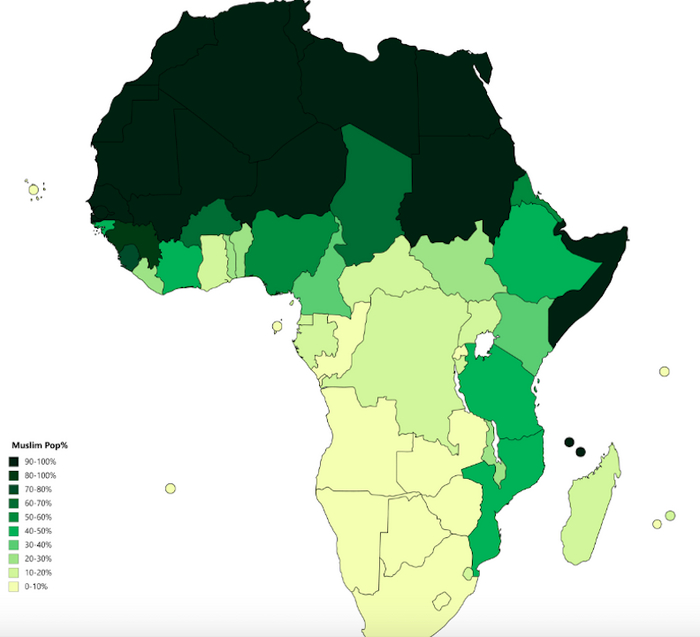

Наличие заметного числа мусульман в Кении, Танзании и Мозамбике говорит о прочности и весомости былых связей с Ближним Востоком

И только теперь, после долгого экскурса в важнейший контекст, можно вспомнить про Ормузский пролив, коль скоро рассказ про него. Этот узкий проход стал точкой, через которую большинству судов нужно было пройти, дабы доставить уже указанные товары по уже показанным маршрутам из Африки в Иран, Месопотамию и на восточное побережье Аравийского полуострова. На одноимённом с проливом острове, служащим "вратами" в Персидский залив и из Персидского залива, возникли ключевые форпосты, равно как и на противоположной от него стороне берега. После очень долгого забвения Ормузский пролив стал очень важен, сосредотачивая на себе не столько львиную, сколько, наверное, слоновую долю всей торговли в регионе.

Остров Ормуз превратился за Средние века в место, которым хотели обладать все близлежащие государства, поскольку он давал контроль над торговыми потоками с Африкой

О видах чёрного золота

Значение нашего героя к моменту прихода к его берегам европейцев было достаточно велико, чтобы они обратили на него внимание. В XVI-XVII столетиях иранская империя Сефевидов, поддерживаемая Англией, воевала за главные точки пролива с Португалией, которая на короткий момент завладела не только Ормузом, но и рядом других точек в залива. В первой половине XVII столетия эта борьба завершилась победой Ирана. Персы и арабы сохранили за собой право получать выгоду от ни на каплю не угасшей к тем годам торговли чёрными рабами.

Впрочем, важно помнить, что между жителями Ближнего Востока единства совершенно не было. Два берега Персидского залива, будучи один иранским, а другой арабским, частенько враждовали друг с другом, что, очевидно, подогревалось не только религиозными (разные течения ислама) и этническими противоречиями, но и желанием получить как можно больше доходов от обмена с побережьем Суахили. Когда в XVIII столетии держава Сефевидов распалась и в Иране начались хаос и нестабильность, этим воспользовались арабы из Омана - страны на крайнем востоке Аравии.

Именно это необычное государство, состоящее из объединения двух - собственно имамата Оман и султаната Маскат, стало неожиданным пиком господства арабов в Восточной Африке. Оно не только отбило Ормуз и порты континентального Ирана у ослабевших персов, но и подчинило города суахилийского берега, став де-факто колониальной империей. В конце XVIII - начале XIX столетий Оман контролировал большие территории, процветая за счёт единоличного держания традиционной и надёжной аки швейцарские часы торговли слоновой костью и рабами. Ормузский пролив в этом процветании, что очевидно, играл одну из ключевых ролей.

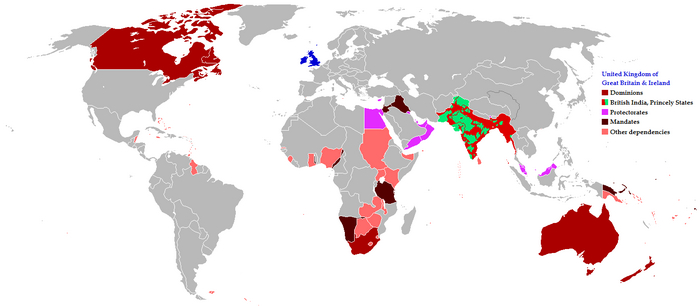

Но недолог оказался зенит Оманской империи - во второй половине XIX столетия европейские державы, обошедшие арабов по технологическому развитию, отказались от работорговли и запретили её. А поскольку мировой экономикой и политикой тогда верховодила именно Европа, она же начала давить на азиатские государства, дабы они тоже последовали её примеру. К тому же, Восточная Африка и сама Аравия стали объектами для западной колонизации. Из-за всего этого Оман потерял своё влияние и сам попал в зависимость от Великобритании. Торговля между Ближним Востоком и Африкой заглохла, утратив актуальность и стимулы для продолжения. Теперь пролив служил лишь проходом для британского флота, хозяйничавшего в Персидском заливе.

В общем и целом, в начале XX столетия Ормузский пролив вновь был на обочине, не являясь чем-то столь же ценным для политики и экономики, как Суэцкий канал или Малаккский пролив.

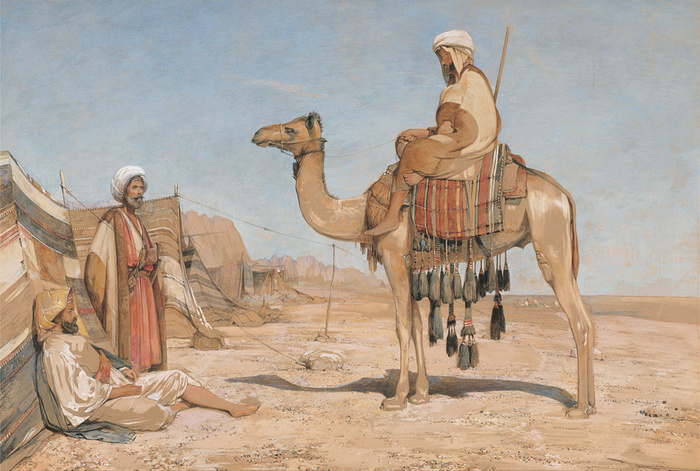

Спасение пришло неожиданно и в необычной форме - в виде клана Саудитов. Саудиты происходят из Центральной Аравии, где они были частью бедуинских племён, кочевавших по бескрайним пустыням полуострова.

До сих пор речь шла только о прибрежных частях Аравии. Однако большая её половина - не имеющие выхода к океану суровые пустыни

В 1744 году Мухаммад ибн Сауд начал завоёвывать племена внутренней Аравии. Он и его потомки выступили против Османской империи, чьими вассалами бедуины до того себя номинально признавали. Утверждая, что османы "извратили" исламское учение, они смогли получить мощную идеологическую базу и в первые года XIX столетия на короткое время изгнали турецкую администрацию из Аравии. Затем империя вернулась на западный берег полуострова, но Саудиты всегда ждали в труднодоступных областях, чтобы в нужный момент всё же избавиться от внешнего господства над арабами. Когда началась Первая мировая война, Саудиты были в числе тех, кто поддержал массовое арабское восстание против Константинополя. В дальнейшем, после разгрома Османской империи и её полного и окончательного ухода из Аравии,, этот род победил всех конкурентов и взял под контроль большую часть полуострова, провозгласив всем известное королевство.

Под его властью оказалась и часть берега Персидского залива. Впрочем, Ормузский пролив так и контролировался Британией к 1930-м годам, поэтому от прихода Саудитов вроде как мало что изменилось. Однако именно в это время произойдут события, которые изменили положение дел, и произошли они в том числе из-за действий владык Эр-Рияда.

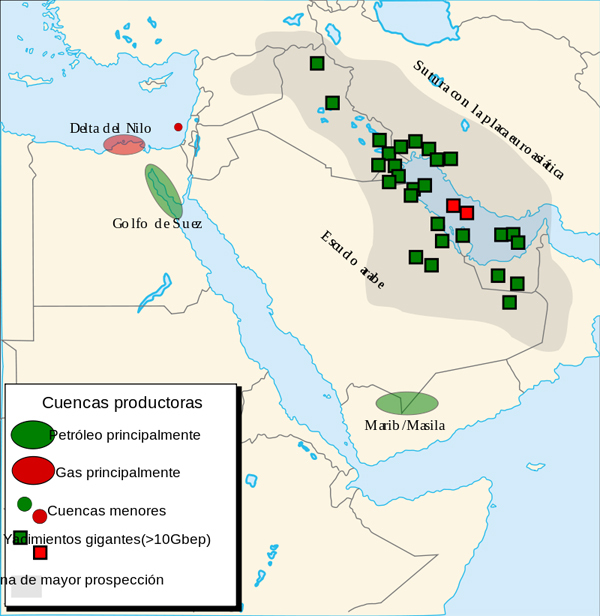

Я говорю, естественно, о нахождении в Аравии колоссальных объёмов нефти и газа. До пустынного полуострова западные компании обнаружили кладези нефти в Иране и Ираке, так что их интерес к региону был логичен. Однако, король Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд первоначально пригласил партнёров из Англии и США лишь для поисков воды в пустыне, но вместо неё они пробурили ещё лучшее вещество. В ходе разведки 30-х и 40-х годов на востоке Аравии, побережье Персидского залива и в самом заливе были найдены многочисленные богатые нефтяные поля, на которые западные инвесторы тут же обратили пристальное внимание.

Король договорился с Вашингтоном о поставках углеводородов, пригласил европейские и американские компании, сделав свою страну бурно развивающейся и богатеющей. В дальнейшем прочие земли вокруг Персидского залива получат независимость от Лондона и тоже оседлают возможность озолотиться на дарах залива. С тех пор и поныне Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Оман - сверхбогаты ввиду огромных доходов и малочисленности коренного населения.

Абдул Аль Сауд любил улыбаться, и отнюдь не зря - судьба и природа подарили ему, его семье и его стране билет в счастливую жизнь

Фотография, запечатлевшая переговоры между королём и американцами в феврале 1945 года, по результатам которых Саудовская Аравия согласилась на крупные поставки нефти в США

Ныне все государств Аравии (кроме Йемена) процветают. Такого исхода ещё сто лет назад никто не мог оживать

В сущности, этим монархиям крупно повезло с эпохой - в XX столетии нефть и газ стали очень нужны как топливо для новых видов транспорта и материал для создания технологичных вещей. Наличие же очень большого куска от пирога мировых нефтяных запасов именно в Персидском заливе и вокруг него определило их процветание. Равно как оно определило и возвращение Ормузского пролива в строй - если раньше он был важен из-за потока товаров (преимущественно рабов) из Африки, то теперь стал очень ценен благодаря новому чёрному золоту. Как забавно - сначала чёрные рабы, а затем чёрная жидкость поочерёдно подняли этот проход на пьедестал.

Животворящий поток

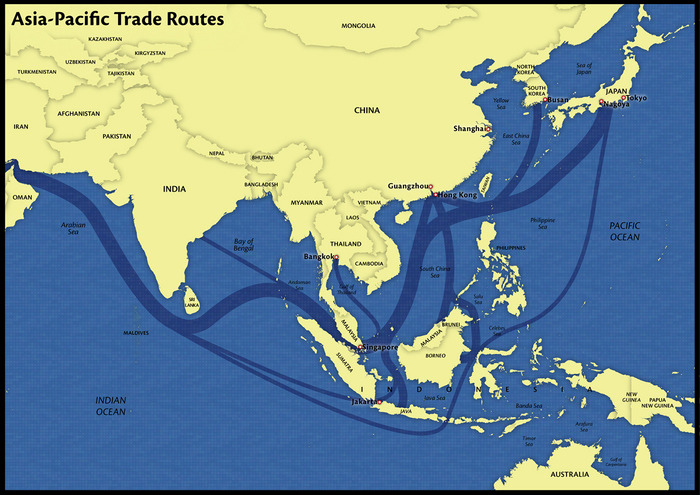

Ормузский пролив на данный момент - точка, по влиянию сопоставимая с Суэцким каналом и Малаккским проливом и кроме того живейшим образом с ними обоими связанная. Если рассматривать этот вопрос географически и экономически, то можно прийти к двум выводам :

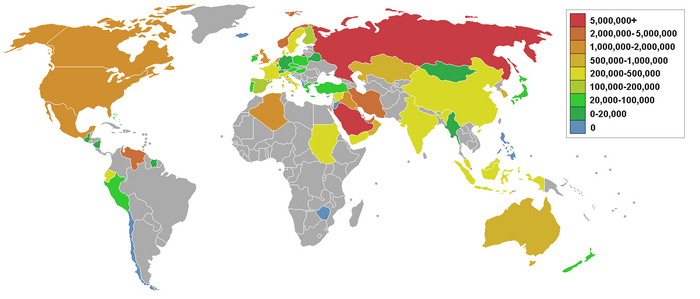

Вывод первый - поскольку водные маршруты, как уже выяснилось в прошлых частях, наиболее удобны для перевозки чего-либо, то большая часть ближневосточной нефти, не только непосредственно "персидскозаливной", но и добываемой в Ираке и материковом Иране, попадает к американскому, азиатскому и европейскому покупателю именно через Ормузский пролив. Суммарно, он пропускает через себя около трети объёма сжиженного газа и четверть нефти, курсирующих на танкерах.

Вывод второй - географическое положение пролива таково, что выход из него расположен недалеко от середины морских путей, связывающих Европу и Азию. Иными словами, на полпути между Суэцким каналом и Малаккским проливом маршруты из Персидского залива вклиниваются в общий поток, обогащая его ценнейшим сырьём. Данная особенность позволяет легко присоединять ближневосточную продукцию к крупнейшим водным магистралям, делая её добычу и доставку ещё проще и дешевле и соответственно способствуя их росту. Как уже упоминалось в предыдущей работе цикла, Восточная и Юго-Восточная Азия являются колоссальными потребителями нефти и газа. Следовательно, нахождение Ормузского пролива как раз "по пути" к ним очень удобно.

Таким образом, Ормузский пролив играет роль клапана, через который из Персидского залива проходит кровь современной экономики - нефть. Конечно, не вся из добываемой в мире (в конце концов, есть ещё США, Россия, Венесуэла и другие как весомые поставщики), но тем не менее очень немалая её часть, к тому же крайне лёгкая и выгодная в доставке из-за положения Ближнего Востока посередине между востоком Азии и Европой. Это однозначно ставит данную точку мирового океана в один ряд с Малаккским проливом и Суэцким и Панамским каналами.

КНДР и Третий мир, ч. 3

Отношения Северной Кореи с Передней Азией...

Обычно из России видится, что всю Холодную войну Индия была союзником СССР, а Пакистан - США. Это не совсем так. Индийские деятели, варящиеся в своем невообразимом внутреннем котле, изощрённы в политике (назовите хоть одну страну, кроме Пакистана и Китая, враждебную Индии).

Индия голосовала в июне 1950-го за резолюции, осудившие вторжение армии Севера на Юг, но вместе с Египтом и Югославией воздержалась 7 июля в вопросе отправки "войск ООН" в Корею (СССР, который мог бы заблокировать резолюцию, бойкотировал заседания). Индия послала только символический медицинский персонал на Юг.

В конце 1960-х, когда КНДР активизировалась на дальних рубежах, в Пакистане выдвинул программу реформ в духе исламского социализма бывший министр иностранных дел Зульфикар Али Бхутто, выходец из влиятельной синдхской семьи, выпускник Калифорнийского университета и умеренный социалист. Он создал Пакистанскую народную партию, в которую вошли марксисты, как просоветские, так и прокитайские, светские либералы, исламисты-социалисты, а также многие политики из Синда. И в этот период он посетил Пхеньян. КНДР начала осторожное сближение с Пакистаном (тем более Индия с Китаем были враждебны).

Страной в это время правил военный режим Айюб Хана, верного сателлита США и бывшего секундар-майора британской армии, сменившийся режимом Яхья Хана. Айюб Хан начал вторую войну с Индией, в которой Л. Брежнев выступил посредником, и именно с Ташкентского договора 1966 года (между Пакистаном и Индией) началась дружба Леонида Ильича и Индиры Ганди. После разгрома в Третьей индо-пакистанской войне режим Яхья Хана пал. КНДР выступила против раздела Пакистана (т.е. отделения Бангладеш), соответственно - против "Мукти бахини". С тех пор в индо-пакистанском конфликте КНДР долго была скорее на стороне Исламабада, чем Дели.

Бхутто национализировал банки, ВУЗы, тяжелую индустрию, провел аграрную реформу - в общем, строил какое-то подобие социализма, а заодно улучшал отношения с соседями и пытался выйти из зависимости от США (в 1973 вышел из СЕНТО).

В 1977 генерал Зия-уль-Хак сверг Бхутто, быстро судил его и казнил. За казнь проголосовали 4 из 7 судей Верховного суда (в Пакистане суд строптив и сравним по влиянию с армией). Просьбы о помиловании отправили и Папа Иоанн Павел II, и Л. Брежнев, и Джимми Картер.

Почти все его дети со временем тоже были убиты (самая знаменитая - дочь Беназир). Последним 5 лет назад убили в Вашингтоне философа Джаваида Бхутто.

В политике стал доминировать клан Шарифов - более консервативный, более исламизированный и т.д. Он и стал главным бенефициаром военных диктатур 1980-х времен советской фазы Афганской войны. Казалось бы, Зия-уль-Хак был верным клиентом Рейгана в тот период? Не совсем.

Уже 11 марта 1979-го, всего через месяц после триумфального возвращения аятоллы Хомейни на родину, в Тегеран полетел мин. ин. дел Ага Шахи. Он нашел общий язык с рухоллой. И, можно сказать, благодаря ему был проложен мостик из Пхеньяна в Тегеран.

Будучи мухаджиром (т.е. беженцем из Индии, он родился в Бангалоре), Ага Шахи, в обстановке советского вторжения в Афганистан, проводил довольно осторожную политику сближения с США, на почве чего разошелся с воякой Зия-уль-Хаком. Хотя последний тоже был жесток: он смог выдержать огромное давление саудитов и США, поставляя часть "Стингеров", предназначавшихся афганским моджахедам, Ирану. Он же организовал поставку китайских противокорабельных ракет "Шелкопряд", которые стали одним из решающих факторов в Танкерной войне в Заливе. Корейское оружие шло в Иран тоже через Карачи.

Зия-уль-Хак был вроде бы врагом СССР, но на похороны Брежнева прилетел без предупреждения)

В 1986-м его разбили в авиакатастрофе. Пакистанские спецы считали, что это кара КГБ за подавление восстания советских пленных в Бадабере.

Отношения КНДР с шахским Ираном были откровенно холодными, пока в 1972-м иранская сборная по настольному теннису не посетила Пхеньян. Во время исламской революции КНДР упорно воздерживалась от освещения протестов вплоть до бегства Резы Пехлеви, но дипломаты сразу установили контакты с Хомейни после его победы. Во время кризиса с заложниками 1979-81 гг. КНДР безоговорочно поддержала Иран.

(Кстати, есть такая теория октябрьского сюрприза, что команда Рейгана тайно договорилась с Тегераном повременить с освобождением заложником до президентских выборов в США. За это Рейган отплатил Ирану, поставляя оружие (см. скандал Иран-контрас). А до этого главным поставщиком Ирана была Сев. Корея - она выполняла роль посредника, перевозя китайское и чехословацкое оружие)

В 1985 Ким направил в Иран военспецов. Они, например, оборудовали ПВО стратегического острова Харк, работали над развитием военной пром-ти Ирана, обучали КСИР (Корпус стражей исламской революции) нетрадиционным методам ведения войны; поставила самоходку "Коксан" - в то время одно из самых дальнобойных орудий мира.

В 1984-м Ким посетил Москву. Отношения с СССР потеплели, с КНР, соответственно, чуть остыли. Воспользовавшись оказией, Горбачев через Кима продал Ирану партию ПЗРК "Стрела-2" из Польши. Сделка интересна сама по себе, поэтому опишу ее подробней.

Жан-Луи Ганцер, французский торговец оружием, выступил посредником Питера Мюлака, гражданина ФРГ, постоянно проживавшего во Флориде, США. Мюлаку принадлежала фиктивная фирма на Нормандских о-вах (Соединенное Королевство). Ганцер, как представитель этой самой Praetor Trading, разместил залог 100 000 долларов в лондонском филиале западногерманского банка Commerzbank AG. Швейцарская фирма C. Wuppesahl AG застраховала груз (т.е. швецарцы приехали в Варшаву, подтвердили количество и качество груза, выписали сюрвейерские сертификаты - причем груз значился как "пром. оборудование"), а Union Bank of Switzerland выставил Ирану аккредитив на сумму 18.6 млн долларов. Средства поступили в Commerzbank в Лондоне, где с них взяли комиссию, а затем на советский счет в западноберлинском филиале Deutsche Bank AG, крупнейшего банка ФРГ.

Иран купил 400 ракет по 44 тыс. долларов, Москва получила 25 тыс. за каждую ракету. Разница - посредникам.

Посольство КНДР в Вене выдало сертификат конечного пользователя (это такая бумажка, в которой покупатель обещает, что никому не перепродаст товар), что ПЗРК предназначены для Кореи, в Израиле зафрахтовали грузовые самолеты, они прилетели в Польшу, их загрузили оружием, самолеты вылетели на Кипр, дозаправились и отправились в Иран.

Правда, это, похоже, единичный случай советской поставки - Горбачеву нужна была валюта. С Иран-контрас она не сравнима.

С тех пор Пхеньян и Тегеран сотрудничают - в Ливане, в Сирии, но расходятся по вопросам Афганистана, Нигерии и Ирака. На территории иранского посольства в Пхеньяне есть мечеть (КНДР и Армения - единственные страны, где есть шиитские, но нет суннитских мечетей): другим посольствам строить мечети не разрешили.

КНДР, хоть и рассорилась с Ираком, сделала верный выбор. А связь с Пакистаном принесла плоды в эпоху Буша-мл.: КНДР научила Пакистан делать баллистические ракеты, а Пакистан помог Северной Корее создать ядерное оружие. Абдул Кадир Хан, отец пакистанской бомбы, несколько раз ездил в КНДР. Когда информация об этом просочилась, Мушарраф поместил Хана под домашний арест и заставил публично извиниться перед народом за то, что поставил страну в неловкое положение. Правительство отклонило любые попытки ЦРУ напрямую допросить Хана, несмотря на растущее давление Запада.

В 2007 году Беназир Бхутто (дочь Зульфикара) заявила, что после победы на выборах позволит МАГАТЭ и т.п. допросить Хана по поводу его деятельности на ядерном чёрном рынке, но ее взорвали в декабре. Хотя она сама участвовала в некоторых аспектах этой деятельности - встречалась с северокорейцами по поводу технологии ракет средней дальности "Нодон".

Тут придется сделать отступление и рассказать о суботце корейской бомбы.

Абдул Кадир Хан работал в Исследовательской лаборатории физической динамики - дочерней компании голландской Verenigde Machinefabrieken (VMF, производителя машин для убоя птицы и аэрокосмических технологий).

Лаборатория была субподрядчиком Ultra-Centrifuge Nederland – дочерней компании URENCO, консорциума правительств Великобритании, Нидерландов и двух западногерманских компаний-поставщиков коммунальных услуг, который управляет рядом заводом по обогащению урана в Европе и США. Консорциум предложил д-ру Абдул Кадир Хану руководящую техническую должность, связанную с металлургией урана. На этой должности он при помощи жены (африканерки, владевшей голландским, уроженки ЮАР) похитил чертежи центрифуг. Работавший с ним Фриц Веерман, заподозривший шпионаж, после доклада руководству был уволен, и его карьера на этом завершилась. (В 2020 году, спустя 40 лет, его действия наконец были признаны Управлением по раскрытию информации Нидерландов; в декабре 2020 года состоялась премьера фильма об атомном шпионаже, в феврале 2021 года Веерман умер).

Рууд Любберс, позже – премьер-министр Нидерландов и в 2001-05 гг. Верховный комиссар ООН по делам беженцев (т.е. непосредственно курировавший гуманитарные кризисы в Африке), в интервью голландской радиопрограмме Argos (знаменитой неудачно окончившимся расследованием ритуального сексуального насилия в Нидерландах в 2020 году) заявил позднее, что Служба общей разведки и безопасности (BVD) знала о шпионской деятельности Абдул Кадир Хана, но ему разрешили продолжить из-за давления ЦРУ, т.к. после Второй индо-пакистанской войны , в которой Л.Брежнев выступил посредником, началось сближение Индии и СССР, и роль Пакистана для США возросла. Это еще более проявилось, когда, несмотря на то, что Арчи Первез (соратник Хана по ядерным закупкам в США) был осужден в 1988 году, правительство США не предприняло никаких действий против Хана и его сети контрабанды ядерных материалов из-за стратегической роли Пакистана в Афганской войне. Хенк Слебос, изучавший металлургию с Ханом в Делфтском университете, продолжал поставлять Хану в Пакистан товары, необходимые для обогащения урана, через свою компанию Slebos Research. Осужден к 1 году (из них 8 месяцев – условно). Ашер Карни, гражданин ЮАР и Израиля, продавал ядерное оборудование Пакистану через Хумаюн Хана.

Именно на годы первой (советской) фазы Афганской войны приходится начало дрейфа Пакистана в сторону Китая. Китайские ученые предоставили часть технологий для ядерной металлургии.

После бомбардировки Израилем ядерного центра в Ираке пакистанские ВС были приведены в повышенную боеготовность. Ситуация резко обострилась в декабре 1986 года, когда Индия начала учения "Брасстакс", по масштабу превосходившие любые учения НАТО: было мобилизовано от 500 до 800 тыс. чел. В Пакистане это было воспринято как прелюдия к четвертой войне. Индийские дипломаты в Исламабаде заявили, что их предупредили, что Пакистан без колебаний применит ядерное оружие в случае нападения. Абдул Кадир Хан дал понять индийскому дипломату Кулдип Наяру, что "Пакистан применит свое атомное оружие по Бомбею, если его существование окажется под угрозой". Впоследствии, конечно, все отрицал. В итоге международное сообщество сошлось на великолепной формулировке: "Brasstacks был случайным кризисом, вызванным неправильной интерпретацией Пакистаном непреднамеренно провокационных учений индийской армии".

В 1990 ЦРУ утверждало, что весьма секретная информация экспортировалась в КНДР в обмен на ракетные двигатели: пакистанская ракета «Гаури» полностью основана на северокорейской ракете «Нодон-1».

Другим другом Хана (по Лёвену) был бывший сотрудник МАГАТЭ, а позже – руководитель ядерной программы Ливии Фридрих Тиннер, гражданин Швейцарии, с сыновьями Урсом и Марко. В 2004 году Каддафи свернул свою ядерную программу и предоставил свои технические и ядерные материалы МАГАТЭ и США. Тиннер с сыновьями был арестован. В 2008 году архив Тиннера был уничтожен. Правительство Швейцарии утверждало, что это было сделано по требованию МАГАТЭ в качестве меры против распространения ядерного оружия, но широко распространено мнение, что это было сделано исключительно под давлением Америки - чтобы ей скрыть свое участие или чтобы избежать ущерба собственной пропаганде (более того, Урс Тиннер подозревается в работе на ЦРУ). Все трое приговорены к 2-4 годам условного заключения и немедленно освобождены.

В 2000 году ученые Южной Кореи обогатили небольшое количество урана почти до оружейного уровня. Об этом событии и о более раннем извлечении плутония в Южной Корее МАГАТЭ не сообщало до конца 2004 года. Совет управляющих МАГАТЭ решил не делать официального вывода о несоблюдении режима нераспространения, и этот вопрос не был передан в Совет Безопасности ООН. Пьер Гольдшмидт, бывший глава департамента гарантий МАГАТЭ, сказал: "Политические соображения сыграли доминирующую роль в решении Совета управляющих не делать официального заключения о несоблюдении режима нераспространения". Позже выяснилось, что США исказили данные, которые они предоставляли другим странам в отношении ядерной программы КНДР. В частности, в начале 2005 года США, на основе архива Тиннера, информировали Токио, Сеул и Пекин о том, что КНДР поставила в Ливию гексафторид урана. Однако, как признала "Вашингтон пост", КНДР на самом деле поставляла материал в Пакистан, не зная о его дальнейшей переправке в Ливию.

Ну а следы исходной руды ведут в Африку.

9 октября 2006 года Северная Корея испытала свою первую Бомбу.

Рассказы о значении великих морских проливов и каналов, часть III: Малаккский пролив и его дитя - Сингапур

Первая и вторая части рассказов сосредоточились на двух созданных руками и разумом человека объектах, которые и ныне во многом определяют мировые торговлю и политику - Суэцком и Панамском каналах соответственно. Но они - лишь часть звеньев в цепи точек, без который мир принял бы совсем другой вид. Большинство же подобным мест, всё-таки, имеют природное происхождение и представляют из себя проливы, в которых соединяются многие торговые пути. В этой части речь пойдёт об одном их таковых - Малаккском проливе, история которого в новейшее время неотрывна от истории Сингапура, потому очень много будет говорено именно про этот город-государство, с помощью которого легко получится ярко проиллюстрировать всё значение и влияние Малаккского пролива.

Азиатская магистраль

Широко известно, куда и зачем плавали португальцы и испанцы на заре эпохи европейского колониализма и с какой мотивацией они исследовали огромные пространства, открыв новые материки. Цель эта - получение прямого доступа к территориям в Азии, где произрастали или производились невероятно ценные тогда в Европе товары - пряности, шёлк, фарфор, чай и тому подобное. И если, , к примеру, Китай как источник шёлка был европейцам известен, то локация, где берет свой корень основное число пряностей, была на момент начала первых экспедиций Эпохи Великих географических открытий им доподлинно неясна.

В своё время эти пикантные продукты послужили одной из причин колоссальных изменений положения дел в мире

Полагая, что находится она в Индии, португальцы добрались дотуда, однако оказалось, что родина столь ценных на Западе растений находится не в Индостане, а много восточнее - на Молуккских островах, или "Островах пряностей". Их поиск завёл сперва португальцев, а вслед за ними испанцев, англичан, голландцев и французов в Юго-Восточную Азию, где Молуккский архипелаг и расположен. Это регион, состоящий из тысяч островов, ныне занимаемых государством Индонезия, в южной своей половине, и полуострова Индокитай в северной, оказался источником больших ресурсов и возможностей для западных торговцев, которые после обнаружения и исследования этих краёв на рубеже XV и XVI столетий начнут в них обосновываться (но поначалу пока только в торговых поселениях - факториях).

Это Молуккские острова, которые в конце XV столетия были самой лакомой из целей европейских торговцев

Они являются частью обширного региона, крупного и разнообразного как в материковой, так и в островной частях

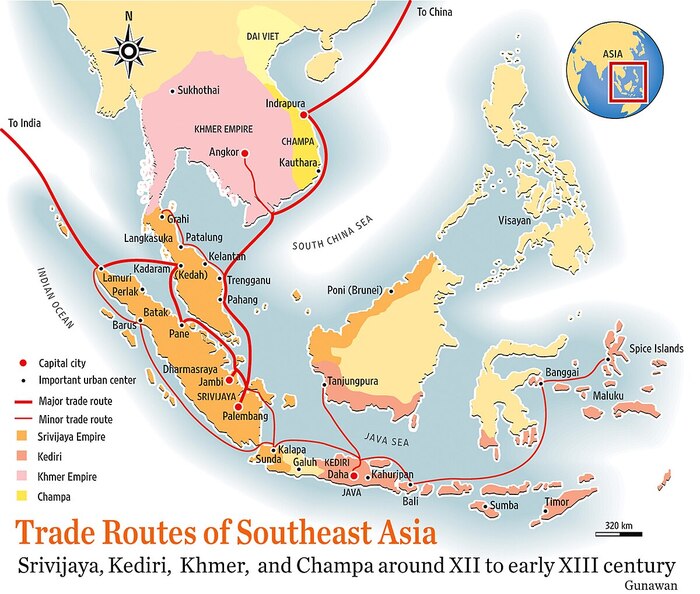

На самом деле сегодняшний герой - Малаккский пролив, начал активно использоваться гораздо раньше прихода западных гостей. Ещё в древности морские маршруты, по которым товары из Китая шли в Индию и далее вплоть до Южной Европы, активно использовались, а в Средние Века они расширились и получили большую популярность. К моменту прихода европейцев уже не одно столетия были обкатаны пути, которые эксплуатировали пролив как перемычку между водами Тихого и Индийского океанов. Вполне очевидно, что этот объект как место, через которое лежит кратчайший водный путь на запад, в регионах с развитыми государственностью и торговыми связями, коими являлись Восточная и Юго-Восточная Азия, стал ключевым для обмена по океанам.

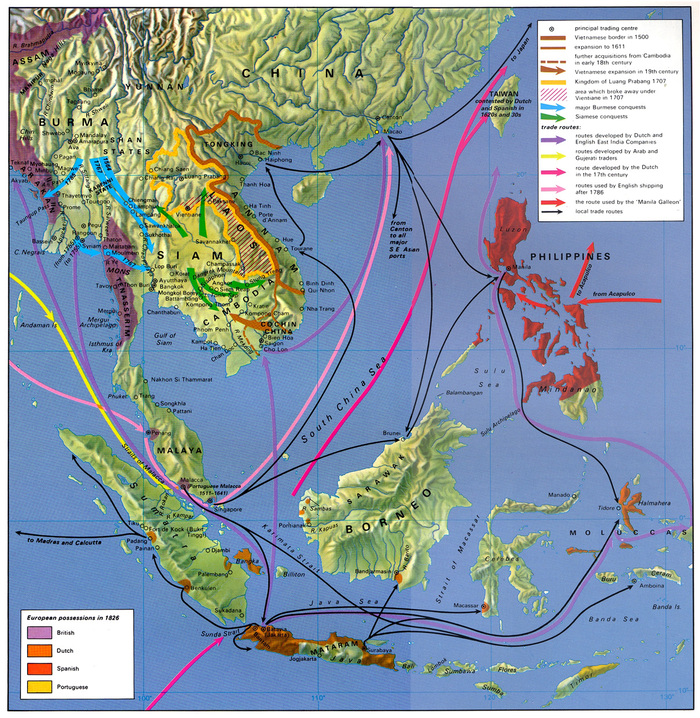

Это вполне ясно доказывает представленная карта средневековых торговых путей в регионе. Тем не менее, пока был жив Шёлковый путь, эти потоки были не столь оживлены и до поры до времени играли вторую роль

Поэтому португальцы и потеснившие их позднее голландцы не изобретут велосипед, а лишь расширят то, что уже было. Местные государства и их купцы, до того столетиями выстраивавшие здесь коммерческие связи, по большей части разорились или подстроились под европейские условия. Обладающие самым развитым на тот момент судоходством европейцы создадут намного более длинные маршруты через Малаккский пролив и приступят к постепенной, хоть поначалу и точечной, колонизации Юго-Восточной Азии. Если раньше сухопутные пути доставки товаров из Китая в Европу скорее превосходили альтернативный южный морской маршрут, то теперь он возрос по своему значению и стал одним из основных (вместе и испанскими колониальными коммуникациями, про которые говорилось в прошлой части).

Такого рода маршруты попадания азиатского добра в Европу с XVI столетия на долгое время стали основными

К началу XIX столетия коммуникации в этом регионе, созданные европейцами, были всё ещё актуальны. Более того, в это время они только набирали обороты - В Западной Европе началась индустриализация, которая, многократно увеличила возможности европейского колониализма в Азии и его характер. Если раньше можно было ограничиться закреплением на отдельных участках побережья и контролем над морской торговлей, то сейчас этого было уже мало - растущая европейская промышленность требовала новых ресурсов и рынков сбыта, и источником всего этого могла великолепно послужить Азия, и в особенности её густонаселённые части в Индостана, Китае, Индокитае и Индонезии.

За столетия развития европейской торговли в Юго-Восточной Азии она стала весьма развита. Однако политический контроль Европы над этими территориями до XIX столетия был ограниченным и опосредованным

Ещё со второй половины XVIII столетия европейцы постепенно проникали на восток, если можно так выразиться, "вширь", используя свои возросшие военные и экономические возможности для того, чтобы напрямую подчинять местные государства и использовать их ресурсы как материал для подпитки индустриализации и развития капиталистических отношений у себя. Несложно вспомнить, что основную активность на этом фронте на первом этапе эры индустриализации проявляла Великобритания. Англичане постепенно завоёвывали Индию и присматривались к более восточным территориям. Конечной и самой лакомой из их целей был Китай, который в начале XIX столетия находился в изоляции и торговал ограниченно и на жёстких для иностранных лиц условиях. Чтобы открыть его и получить свободный доступ к чаю и прочим товарам, британцам надо было серьёзно укрепиться в близлежащих к Китаю землях.

Естественно, Малаккский пролив как основной проход между частями Азии и важнейшее звено в пролегающих здесь маршрутах, стал для Лондона одной из главнейших целей. Именно здесь на сцену выходит Сингапур. В ранних 1800-х годах это был остров, который являлся частью местного султаната Джохор. С давних пор он служил то базой для пиратов, которых исторически было много в таком обильном на торговые суда месте, то перевалочным пунктом в самой торговле, однако не всегда имел такое колоссальное значение, как в наши дни. Часто в течение Средних Веков возникавшие здесь порты разрушались и забрасывались, теряя своё влияние.

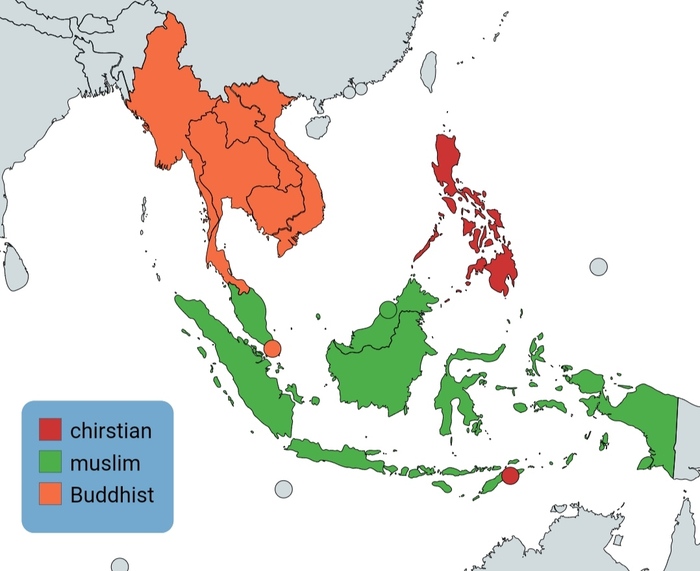

Население острова также было небольшим и было представлено двумя группами - малайцами и китайцами. С первыми всё понятно - они являются народом, составляющим большую часть населения южной оконечности полуострова Индокитай, также известной как Малайский полуостров или Малакка (по нему и назван пролив). Нет ничего удивительного в том, что они также были основным населением Сингапура. Но существовало здесь и китайское сообщество, которое состояло из торговцев и ремесленников и к началу XIX века было не очень большим.

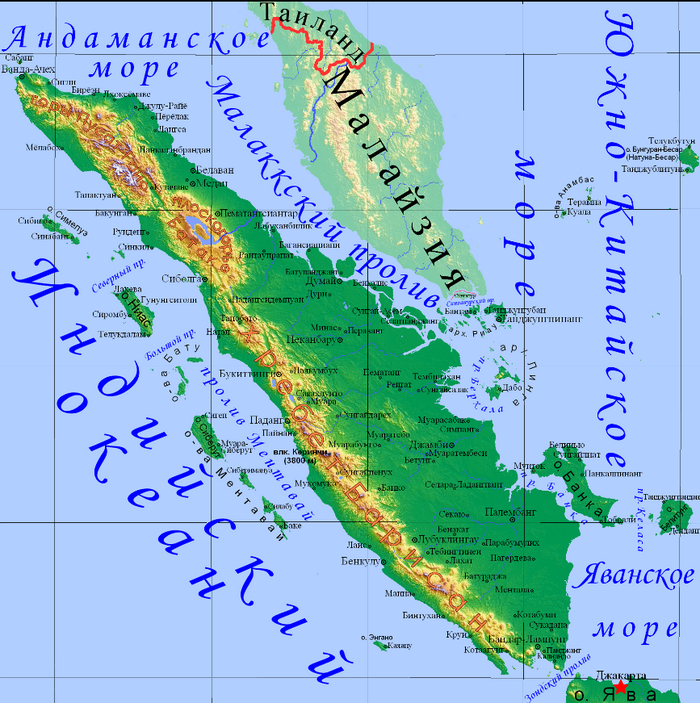

Сингапур расположен непосредственно у южного окончания Малайского полуострова, в месте пересечения Индийского и Тихого океанов

Британская империя заприметила этот небольшой остров, увидев в нём большой потенциал. Он мог стать местом, из которого можно было бы контролировать проход из одного океана в другой. Соответственно, получение контроля над ним было крайне важно для создания надёжного пути в Китай, который тогда выстраивала для себя Великобритания. В 1819 году путём вмешательства во внутреннюю политику Джохорского султаната британский генерал-губернатор тогда ещё небольших владений Лондона в Юго-Восточной Азии Стэмфорд Раффлз заполучил право владения островом, сделав его британской колонией. Этот джентльмен, считающийся одним из архитекторов Британской империи, оценил потенциал Сингапура и приступил к его освоению для нужд своей родины. С этого момента на острове формируется городское поселение, порт и форт.

Остров Сингапур и ранее имел немалое значение в торговле по воде, однако после начала британского господства оно стало расти перманентно. Англичане, укрепляясь в Азии, использовали Сингапур как базу для своих товарных потоков, армии и флота, всё более и более курсировавших между океанами с каждым новым десятилетием века. Когда в 1840-ые годы в ходе первой Опиумной войны Китай был насильно выведен из изоляции, Малаккский пролив и Сингапур стали очень значимыми местами для торговли. Разумеется, большая часть опиума, поступавшего из Британской Индии в Китай, шла именно через Сингапур. Через него же китайский чай и прочие товары поступали на Индостан и далее вплоть до Британских островов.

Хоть остров и невелик, но как пункт морской торговли потенциал имеет гигантский, что британцы великолепно и активно эксплуатировали

Логично при этом, что возникший на острове одноимённый город стремительно рос. Уже к 1860-м годам его население насчитывало многие десятки тысяч человек. Большинство из них были китайцами, которые мигрировали из находящейся в упадке (о котором я уже рассказывал) родины в место, которое подавало большие надежды на лучшую жизнь. Малайцы же быстро стали меньшинством в городе, поскольку не могли составить китайцам конкуренцию в качестве торговцев и ремесленников, которые стали очень востребованы после резкого возвышения острова. Поэтому, несмотря на то, что город всё ещё носил (и по сей день носит) малайское название (Сингапур в переводе с санскрита, который древние малайцы использовали в том же качестве, что и средневековые европейцы - латынь - "город льва", или, если угодно, "Львов"), малайцы стали в нём меньшей группой жителей. К концу XIX столетия это был в сущности своей брат-близнец Гонконга - китайское поселение под британским правлением. Только присутствовало ещё малайское меньшинство, и огромное малайское большинство к северу, непосредственно на полуострове.

Иными словами, китайцы здесь оказались окружены другим народом, который относился к ним примерно так же, как в старые времена в Европе относились к евреям - как к "подлым" ростовщикам и инородцам, которым нельзя доверять.

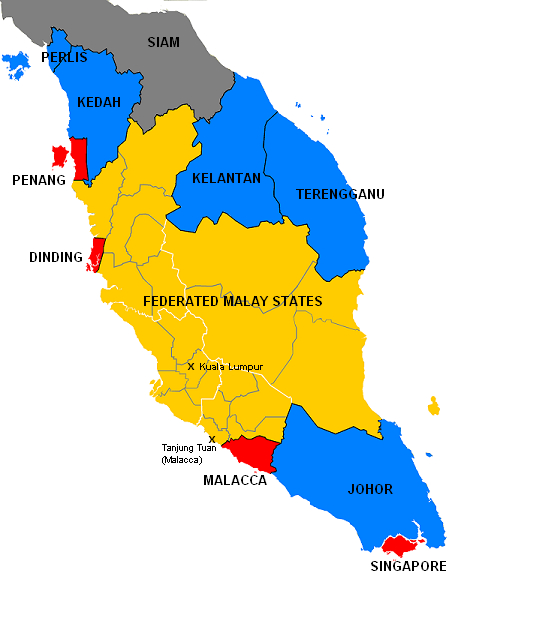

Тем не менее, населённый преимущественно китайцами Сингапур пока был в безопасности - Малайский полуостров в то же время был колонизирован Британской империей тоже, что исключило возможность серьёзного конфликта китайцев с малайцами. Город льва стал частью Британской Малайи, куда входил как английская колония. Таким образом, к началу XX столетия Сингапур играл роль главного города в Малаккском проливе, сосредотачивая на себе большинство торговых магистралей европейских колонизаторов в регионе.

В отличие от многих малайских султанатов, формально ставших протекторатами Лондона, Сингапур был прямо управляемой колонией (красные точки на этой карте)

Бриллиант Азии

Но не надо при этом думать, что Сингапур тут же стал богатым и успешным. В первой половине XX столетия это было не вполне так - почти весь азиатский континент (за исключением Японии) тогда состоял из колоний и полуколоний западных держав, которые скорее эксплуатировали местные государства, не ведя с ними равноправной торговли. Поэтому Малаккский пролив служил как проход в большей степени для колонизаторов, и пролегавшие по нему пути не приносили странам региона весомой выгоды. Это касается и Сингапура - будучи прямой британской колонией, он сам по себе не выигрывал много от огромных товарных потоков. И хотя определённое (и, надо сообщить, весьма заметное относительно начала XIX века, когда здесь вовсе не было крупного поселения) обогащение имело место, оно не было полноценным.

Вторая мировая война станет пиком этого состояния - тогда земли Юго-Восточной Азии в целом и Сингапур в отдельности станут полем битвы и самым лакомым куском для Японской империи, пришедшей на короткое время на смену англичанам. Японские военные устроили массовые убийства китайцев и поощряли малайский шовинизм по отношению к ним, играя на идее о "злых китайцах", являясь даже более суровыми завоевателями, чем британцы. После их изгнания Малайский полуостров вместе с Сингапуром вернулись обратно к "родной" Британии, что лишний раз показало жителям этих территорий их подчинённый статус.

И для Британской, и для Японской империй Сингапур был колонией, которую они использовали без преимуществ для местных жителей

Но к чему это я? А к тому, что в середине XX столетия Малаккский пролив, имеющий прекрасное географическое положение как соединение нескольких густонаселённых регионов, не мог раскрыться по полной. Бедные, разрушенные войнами и колониализмом страны Азии, большинство из которых всё ещё не обладали политической и экономической самостоятельностью, не могли сформировать обширных и мощных торговых связей. С самого начала XIX столетия пролив и ставший его главным местом Сингапур были не более, чем удобным инструментом коммуникации европейских колонизаторов, в первую очередь британцев. Поэтому когда разорённый мировыми войнами Лондон начал отпускать свои колонии, в том числе и азиатские, в том числе и Малайзию с Сингапуром, они оказались в тяжёлом положении. Бедность, межэтнические конфликты и политическая неопределённость стали для них большой проблемой.

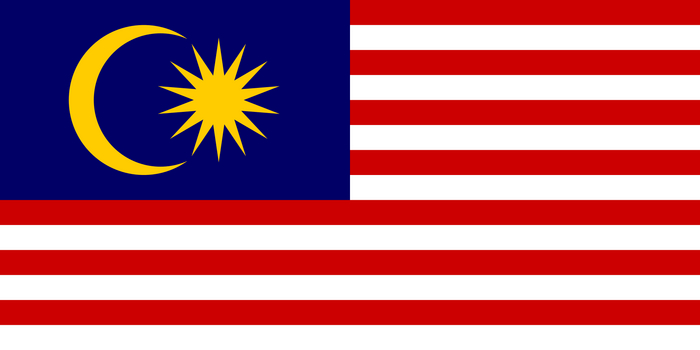

Малайзия стала независимой в 1957 году, а Сингапур окончательно перестал быть колонией в 1963-м, став частью Федерации Малайзия. Поскольку на момент прихода англичан это была территория, принадлежавшая одному из малайских султанатов и населённая в основном малайцами, после их ухода "возвращение" в Малайзию казалось логичным. Но как можно понять, тот факт, что в Сингапуре большинством населения давно были китайцы, имевшие напряжённые отношения с малайцами, сделал этот союз очень хрупким.

Уже в 1965 году Сингапур объявил о собственной независимости. Идея об интеграции с Малайзией не удалась, что вполне ожидаемо - помимо большого числа предрассудков к китайцам, сыграл роль фактор подъёма национализма в только что получивших независимость колониях и то, что малайцы в большинстве своём - мусульмане, которых китайцы также недолюбливают. Это создало для получившего самостоятельность города-государства сложную ситуацию - расположенный на небольшой территории, без каких-либо весомых ресурсов (проблемы были даже с питьевой водой), с весьма враждебным окружением (расположенная к югу Индонезия тоже мусульманская и настороженная по отношению к китайцам), Сингапур вполне мог не устоять и быть захваченным силой.

Весьма интересно, что флаг Сингапура (это изображение) и флаги Индонезии и Малайзии (изображения ниже) сильно похожи, что указывает на их тесную историческую связь. Тем не менее, отношения между ними были и остаются сложными

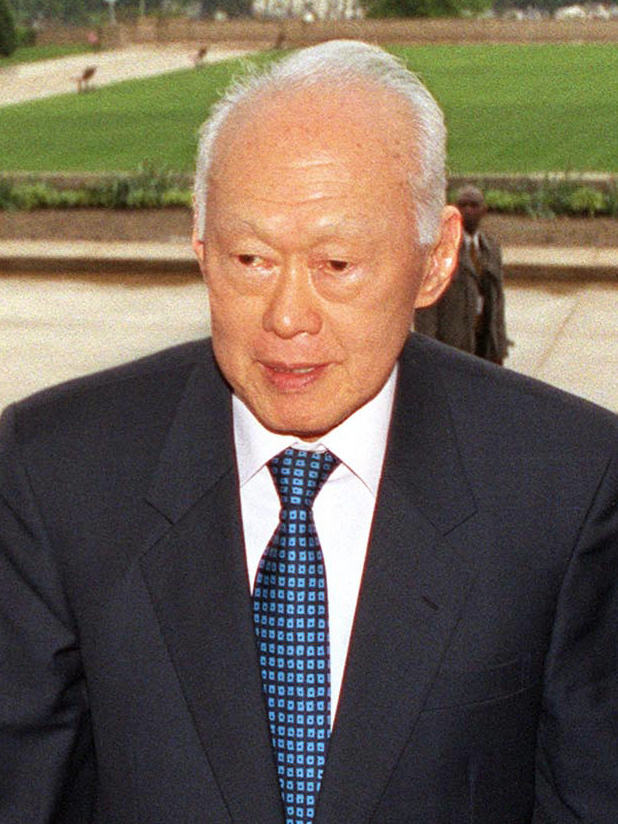

Однако так не вышло, и не нужно много разглагольствовать о том, благодаря кому - каждый слышал имя премьер-министра Ли Куана Ю, деятеля, который за своё долгое правление сделает город из нищей вчерашней колонии одним из самых передовых мест мира. Проведённые им реформы интересны тем, что они прекрасно дополнили географический потенциал Сингапура и позволили ему на максимум использовать его. Ли Куан Ю своей политикой сделал Сингапур привлекательным местом для международных инвестиций, искоренил коррупцию, сделал соблюдение законов беспрекословным и построил надёжную современную инфраструктуру.

А это он уже относительно близко к нашим дням. Он прожил очень долгую жизнь и за неё успел до неузнаваемости преобразить свой город

Однако даже такие крайне эффективные реформ не привели бы к умопомрачительному успеху если бы не другая причина - эти преобразования пришлись как раз на то время, когда Азия проснулась от векового колониального сна. Одни за другими восточные государства вступали в полосу экономического роста, становясь так называемым Азиатскими тиграми. В прошлой части говорилось, что этот рост повысил привлекательность и значение Панамского канала.

Несложно понять, что он точно так же вернул в строй и Малаккский пролив - чем ближе мы к XXI веку, тем больше товаров идёт через него. Ли Куан Ю, создавая процветающее государство, использовал постоянно растущую активность в проливе, сделав Сингапур не просто удобным перевалочным пунктом при попадании из океана в океан, а идеальным транспортным и финансовым центром. Фактическое отсутствие коррупции, прекрасная инфраструктура и безукоризненные законность и порядок вкупе с постоянно увеличивающимися торговыми потоками через Малаккский пролив привели Сингапур к процветанию гораздо более впечатляющему, чем Панаму, которая всё-таки не смогла на сто процентов реализовать свои возможности, связанные с географическим положением.

Во многом такой успех вызван тем, что не будь Сингапур максимально близок к идеалу государственной политики, более крупные соседи просто уничтожили бы его, однако факт есть факт - этот маленький остров поразительно разбогател, став одним из первых Азиатских тигров. Сегодня Сингапур - всё ещё очень развитое и процветающее место, и сказать спасибо за это его жители должны эффективным реформам и Малаккскому проливу.

На этих изображениях отлично видно, как много Сингапур выиграл в ходе мудрой политики и глобальных изменений в мировой экономике за последние почти что шестьдесят лет

Точка вечно бурного движения

Ныне же масштабы торговых потоков, проходящих через Малаккский пролив, поражают. Так, он является местом, через которое проходят очень серьёзные массы энергоресурсов - в первую очередь, нефти и газа. Огромные развитые и развивающиеся экономики Азии требуют много энергии, которой им не хватает. Вот график крупнейших экспортёров нефти :

Страны Азии добывают её не столь много, как Россия, США или монархии Аравии, при этом из-за огромных населения и экономики потребляя нефть как не в себя. Поэтому закупка этого важнейшего энергоресурса ими происходит в колоссальном масштабе. И большая часть этого масштаба проходит как раз через Малаккский пролив и Сингапур. От трети до половины всех добываемых в мире нефти и сжиженного природного газа попадают к потребителю через них.

И это лишь одна из категорий курсирующих там товаров - обратно из Китая, Японии, Вьетнама и Кореи идут электронная техника, одежда и прочие вещи широкого потребления. И эти потоки с каждым годом только увеличиваются, придавая всё большее и более значение Малаккскому проливу и продолжая обогащать Сингапур. Сложно себе представить, что должно произойти, чтобы это положение изменилось в ближайшее время.

Расположенный в Азии Малаккский пролив не только демонстрирует огромное значение этого континента для мировой экономики, но и позволяет увидеть на примере порождённого им Сингапура, как можно с эффективностью, близкой к стопроцентной, использовать своё положение на карте планеты.

Богатство и влияние Сингапура были бы невозможны без нахождения в таком важном месте, однако этот город и не был бы так успешен, не используй он свои скромные в общем-то ресурсы на максимум. Но в любом случае, история этого некогда очень бедного и слабого поселения, как и история Малаккского пролива в целом, в очередной раз демонстрирует всю титаническую важность морских торговых путей.

Как немцы персидский шёлк через Московию возили. Эпилог

...Обсуждения продолжились. Фридрих решил переиграть условия договора, когда отправил ту партию из 80 возов. Он предлагал согласовывать размер пошлин по факту каждого провоза, в этот раз - 60 тыс талеров, разбив на два платежа. И хотел обусловить постоянные выплаты согласием шаха, для чего едут новые послы. Русские не позволили соскочить и требовали обещанных фиксированных сумм. В итоге гольштинцы дополнительно отдали 20 тыс за право транзита. За что де Мушерона и Давида Рутца, людей Брюггемана, сняли с должностей, вместо них в Москву поехал Петер Марселис, что характерно, купец из Гамбурга. Его куратором стал Филипп Крузиус, назначенный представителем герцога в шведском Ревеле.

Фридрих уже понял, что не сможет выполнять условия договора, и попросил его «уничтожить». Отзыв соглашений обосновал фейковым пунктом о разрешении торговли шахом. Пункт же «не по данному им [герцогом] наказу учинен, но по прихоти и воровству плута Брюггемана», который уже наказан. И вообще, ни один правитель не в ответе за договор, заключенный в нарушение прямого приказа, тем более «воровским образом единственно в свою [Брюггемана] пользу». Ловко. Шведы ничем связаны не были, но Фридрих подставился тем, что заключил союз с Кристианом IV. Сложные дипломатические маневры привели к тому, что шведы в декабре 1643 г. вероломно перешли границу прежде нейтрального герцогства, и захватили его за неделю. В итоге маленькой войны, спустя месяц, Фридрих уже уступал Киль и Эккернфёрде шведам и выплачивал 100 тыс талеров, которые еще пришлось занимать в Гамбурге.

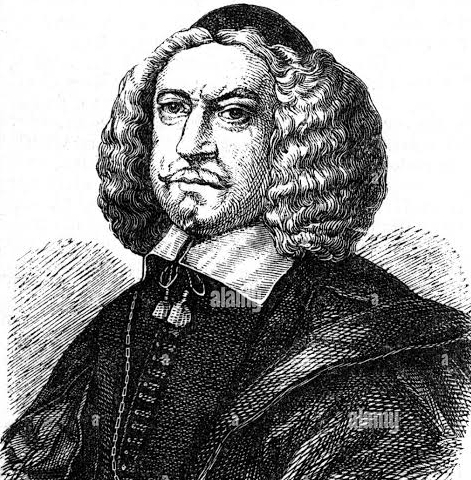

Фридрих еще легко отделался, шведы ничего не имели против него, при условии нейтральности; а вот Кристиан увяз на два года; картинка

Русские силой действовать не могли, переговоры продолжались. Фридрих предлагал проценты оборота под гарантию свободного транзита. Царь всё понял. Воеводам на персидской границе приказано не пропускать гольштинцев без особого распоряжения. Ссылкам на недружелюбие шаха не поверили, и отправили посла в Исфахан для подтверждения. К шведам и датчанам выехал Ганс Гельмс, дед 70 лет, который переводчиком участвовал в подписании договора в 1634 г. Крузиус сумел перехватить инструкции Гельмса. Там особой наглости не было, поручалось разведать позиции королевских величеств, не чураясь взяток. Кристиана IV просили оказать давление на Фридриха, чтобы выплатил обещанное. Крузиус иронично отмечал, что голландские купцы убедили русских, будто король имеет какую-либо власть над герцогом.

Тем временем Марселис безуспешно обивал пороги Посольского приказа. Купец уже бывал в Москве, и манеру русских понимал: сначала будут упрямиться и не поддаваться, поэтому необходимо продолжать заваливать прошениями. Крузиус подход одобрил; Марселис объявил, что «поставленная в договоре погодная дача 600 тысяч ефимков с этого торга - истинная невозможность, потому что это дело в Персии оказалось не таким, как говорено было с российской стороны». Русские отвечали: «обвинение на посла Брюггемана пустое, потому что он, князь, сам подтвердил всё им в Москве учиненное», нового договора «делать не для чего» и что Россия от этого дела «никогда не отступится». Насчет персов было тревожно, ведь русские продолжили контакты с шахом. Вернувшийся Имамкули-султан сообщил бы о втором посольстве гольштинцев. Поэтому к шаху направили тайно письмо, что делегации не будет, потому что она задержана по произволу русского царя.

кто вёл переговоры с русской стороны, не упоминается; вероятно, это был глава Посольского приказа Фёдор Лихачев, который уже общался с гольштинцами в 1636 г.; иллюстрация из любопытной книжки XIX века, Описания в лицах царской свадьбы; ёё разбор

Готторп признал поражение летом 1642 г.: «князь, изъявляя свое неудовольствие, просит государя не укорять его сим делом». Марселиса отозвали из Москвы, поручили продать резиденцию Компании и вычесть свое жалование из вырученных 8 тыс рублей. Николая де Бея тоже уволили, он работал в Гааге на протяжение 8 лет, тщетно пытаясь привлечь в дело голландских купцов. В декабре царю сообщили, что раз «его царское величество не хочет заниматься этими вещами [торговлей], то и мы не будем заморачиваться». Мое почтение белизне пальто этого господина, но бумаги компроматом оставались у царя, и с датским королём он нащупывал взаимопонимание, так что Фридрих всё-таки ворочался ночами, как бы с него не выбили долги. Крузий же успокаивал герцога в октябре 1642 г.:

пакт, акты и протокол в бумагах составлены так, что ничего не гарантировано... но что всё основано на определенных условиях, и поскольку ни одно из них не было выполнено до сих пор, и не следует надеяться, что они будут выполнены, принудить к исполнению каких-либо обязательств невозможно, они обеспечены "дешевыми и мертвыми буквами"

Красиво. Но всё-таки летом 1643 г. в Москву был отправлен новый посланник, на этот раз старый наш знакомец Адам Олеарий. Ему поручено было соглашаться на любые условия и обещать что угодно, лишь бы забрать договор. Также ознакомиться с бумагами уже покойного Бальтазара де Мушерона, при необходимости сжечь [документы, а не труп]. Несмотря на пышный прием и повторение предложения перейти на русскую службу [в 1639 г. давали контракт с свободой выезда], Олеарий вернулся, ничего не добившись. Русские передали грамоту, которая слово в слово повторяла их письмо с «домогательством» от 24 января 1641 г. Крузий посоветовал забыть и отпустить. Сам же Филипп Крузиус переметнулся к шведам, не зря же служил в их городе.

собственно Адам Ольшлегель, Олеарий это латинский псевдоним, а за разносторонние научные интересы его называли «гольштинским Плинием»; до конца жизни работал на Готторпа, будучи придворным математиком, библиотекарем и советником; вот такую штуковину сделал

...Спустя десять лет в Нойштадте арестовали Тимошку Анкудинова. Эхо Смуты, сорок лет уже прошло, а по всей Европе продолжал разъезжать самозванец, выдававший себя за сына царя Василия Шуйского. И таки находил сочувствие при дворах Рима, Константинополя, Вены, вот и до владений герцога добрался. В Москве его приговорили к смертной казни за «растрату, поджог и убийство» еще в 1643 г., и объявили в международный розыск. В Стокгольме уже пытались задержать, но ему удалось скрыться. А в Гольштейне удача закончилась: его опознал купец Петр Митклаф, ранее чем-то Тимошкой обиженный, и донёс куда надо. Богатый улов, о котором Фридрих немедленно сообщил царю Алексею, и предложил обменять на договор. Находясь в выигрышном положении, герцог не удержался от упреков:

Неоспоримо, как его царское величество-ваш отец [Михаил] на намеченных персидских переговорах с великим правителем [шахом]... не только заметно помешал, но и заставил голштинскую легацию несколько раз возвращаться, ничего не добившись, и получать новые инструкции, вследствие чего хорошая возможность вести переговоры по этим вопросам была большей частью потеряна напрасно, а [ваши усилия помешать] доброму намерению нашего достопочтенного герцога стали известны всей Европе.

Что ж, несмотря на раздражение, заполучить перебежчика царю хотелось сильнее, и Анкудинова обменяли на бумаги. Еще одна смерть, которая подвела итог Проекту. Кикзее называет Фридриха типичным правителем эпохи барокко, который заботился больше о престиже своей короны, чем о практических результатах. Есть такое, в 1634 г. владения герцога пострадали от сильнейшего наводнения, погибло 15 тыс человек. Только на одном острове Нордштранде, было разрушено 1500 домов и потеряно 50 тыс голов скота. «Железные дамбы», считавшиеся неприступными, оказались бесполезны. И хуже всего, земля была отравлена соленой водой и занесена песком. Спустя десяток лет жители жаловались, что наводнение нанесло больше ущерба, чем война.

Что же предпринял герцог, не считая великолепных планов персидской торговли и основания первого университета [тоже не фартануло] в Гольштейне? Обязал владельцев заболоченной земли строить дамбы за свой счёт. А на невостребованные участки приглашал иностранцев, бесплатно раздавая землю, c тем же условием возведения дамб, обещая когда-нибудь в будущем льготы и освобождения от долгов. Ожидаемо местные не справились, и тот же Нордстранд был передан нидерландским колонистам [вспоминаем проект голландского же Фридрихштадта], которые в гидротехнику умели. Со стороны немцев-лютеран выглядело так: «переселенцам, некоторые из которых были католиками [из Южных Нидерландов, нынешней Бельгии] предоставлялись всевозможные свободы и льготы, в то время как прежнее население в большинстве своем вынуждено было скитаться по чужим землям нищим и обездоленным». [Geschichte, сс. 670-671]

какая-то старая деревянная дамба на Северном море, источник; стихия до сих пор не укрощена, что вынуждает планировать всякие мегапроекты

Возвращаясь к проекту персидской торговли, то герцога подвели «сангвиническая недооценка трудностей» и незнание реальных условий [справедливости ради, знания о Востоке было мало где получить, если самому не поехать]. В частности, расстояния в России прикидывали по среднеевропейским стандартам. И недооценивали царский двор, с его «по-крестьянски коварной» политикой, недоверием к иностранцам и внезапными изменениями решений из-за мелочей. Кикзее подытоживает, что царь «не созрел для соблюдения действительно обязывающих контрактов» [сомнительно, не окей].

В реальности же гольштинцы опоздали и проиграли конкуренцию англичанам и голландцам. Главный экономический аргумент - турецкие пошлины - был бит развитием порта Бендер-Аббаса на берегу Индийского океана. Голландцы еще пытались зайти в Россию по персидскому проекту в 1675 г., а шведы, через того же Крузиуса, в 1650 г., оба раза безуспешно. Да и армяне, получившие разрешение в 1667 г., разорились. Все попытки разбивались о давление русских купцов на свое правительство.

Вероятно, «просвещенный» правитель Фридрих III утешился той сенсацией, что произвела в Европе научная книга Олеария [десятки еще прижизненных изданий на нескольких языках].

It is finished.

Как немцы персидский шёлк через Московию возили. Расплата

В Готторпе сначала приняли Имамкули-султана. И переговоры стали обоюдным разочарованием. Посол не имел полномочий для заключения торгового соглашения. Шах буквально предлагал дружбу, посылать туда-сюда делегации; конкретики ноль. Причем подарки привез роскошные, на 25 тыс талеров; все же, шах питал надежду на заключение союза с европейскими правителями. Крузиус предполагал, что Имамкули потребует утвердить на бумаге союз против турок. Реальность была жалкой - состряпали ответ так, чтобы не разгневать прежде времени и умолять о разрешении торговли. Имамкули-султан покинул Гольштейн спустя два месяца, c письмом герцога, в котором тот просил шаха ожидать нового посла.

О переговорах с русскими известно и того меньше. Факт, что денег им не дали; и будто бы в Москве другого не ждали. Еще летом прибыл от Брюггемана к Мушерону [он оставался представителем Компании] некий Яков Сверкель. Посла смутила несогласованная «прибавка» в тексте ратификации, что в случае неуплаты 300 тыс ефимков следовало взыскать деньги с послов либо с самого князя. В декабре Мушерон столкнулся с задержкой новых послов и 80 возов товаров в Персию на 400 тыс талеров. Три месяца бодания, жалоб на понесенные убытки от снабжения первого гольштинского посольства и лишь 20 тыс ефимков уплаты сверх положенного сдвинули возы с места. В марте 1640 г. Сверкель был отпущен в Готторп с выговором за неуплату денег и за «порицание русских думных людей» [та история про взятку дьяку Чистому].

немцы на фоне русских избушек; оригинал

Первоначальный оптимизм от возвращения Брюггемана, который «значительно облегчит дело», сменился раздраженим от осознания провала. Негласно сошлись во мнении сделать купца крайним. Сначала секретарь посольства добился через суд извинений за оскорбления. Затем Фридрих потребовал подробный отчёт об истраченных деньгах, и «дано было довольно продолжительное время, но всё-таки такую во всем отчетность он, Бругман, представил крайне неудовлетворительно». Теперь купца обвинял лично герцог, «назначив для того особого правительственного обвинителя перед особым судом, составленным из дворян и высокоученых господ ассесоров». Список обвинений поражает:

Бругман нарушил верность... нагло и совершенно безболезненно переступил границы данных ему повелений, потерял всякую добросовестность, честь и стыд... подменял бумаги, писанные к высоким особам, делал ложные доносы... постыдно расторг свой брак, вёл злую жизнь, совершил умышленное убийство [засёк персидского солдата на обратном пути], растратил вверенное ему имущество и деньги его княжеской светлости на многие тысячи...

В чем и правда был виноват Брюггеман, так это в упрямой вере в успех дела. Вследствие чего приукрашивались отчёты и давались легкомысленные обещания. В итоге Проект становился рентабельным лишь на миллионных оборотах, а на реальных суммах проигрывал уже налаженным английским и голландским схемам из-за выплат шведам и русским. Особенно герцога возмутило дерзкое требование изгнания голландцев из Персии, что могло и войну спровоцировать. Фридрих покровительствовал оранжевым, тщетно пытался привлечь их в Компанию.

В общем, всё сложилось против Брюггемана; в октябре 1639 г. его арестовали и 2 мая 1640 г. приговорили к повешению. По указу герцога помиловали и казнили достойным способом, ударом меча по шее. Олеарий встречался с ним перед смертью. Его рассказ сильно отдает литературностью и христианской моралью: раскаяние, исповедь, прощение за обиды в слезах, «разные разговоры о духовных предметах» и «неужели ты думаешь, что я устрашусь смерти». Даже еcли делить на два и критически воспринимать, то Брюггеман вёл себя достойно, не пытался скрыться [а мог ведь залечь на дно в Брюгге - десять постов ждал момента для этой отсылки], да и на суде признал вину, что всё изначально было мошенничеством.

прощай, ты старался; гравюра Олеария

Оценки его личности разнятся. Ловягин пишет, что все приписываемые преступления не имели такого негативного влияния на успех дела, как объективные обстоятельства (расстояния, риски, конкуренты, объемы производства, неодобрение шаха). И высоко оценивает дипломатические навыки - заключенные им договоры ратифицировались всеми сторонами. Ратцель, геополитик XIX века и автор биографической статьи об Олеарии, считает казнь Брюггемана «темным, не вполне выясненным пунктом». Ломайер, автор статьи в словаре XX века, определяет купца скорее авантюристом, чем дипломатом. Нетерпеливость, вспыльчивость и несправедливость осложняли отношения с подчиненными. Энергичное и напыщенное поведение имело успех в России, но в Персии только нажило врагов.

Еще есть теория Г. Ф. Мюллера, который необоснованно ссылался на путешественника XVII века Шардена. Брюггеман был гражданином Гамбурга. И вся затея с использованием Готторпа это прикрытие дряхлеющей Ганзы, которая не могла действовать открыто [почему?]. Стал-быть, купец был пешкой, которой пожертвовали. Американец Барон, делавший перевод Олеария на английский в 1967 г., считает версию Шардена-Мюллера надуманной и опровергнутой работой в датских архивах Кикзее (у того в приложении к книге есть и оригинальные отчеты Брюггемана о переговорах в Москве и Персии). Сам Барон считает поведение Брюггемана в Персии безответственным и «настолько далеким от благоразумия, ожидаемого от посла, насколько это вообще возможно» [тезис Олеария, из последней главы книги].

Теорию в духе заговора могу и от себя предложить. Краем уха зацепил подкаст Домнина, выпуск про Персию [кстати видел его на пикабу в комментариях, ник правда не вспомню]. Он приводил любопытные факты про тёплые отношения между шахом и царем. Персия была первой страной, что вообще признала Михаила Романова как правителя. России был предоставлен кредит в «7 млн золотых» [только 7 тыс и серебром, источник] и в подарок направлены трон [все же его пораньше привезли, а вот ризу самого Христа получил Михаил], не говоря уж про икру заморскую, баклажанную. За десять лет до событий в Персии бывал Федот Котов, от которого остались путевые заметки. Да и вообще, Астрахань уже была развитым торговым портом. Впоследствии, уже при царе Алексее в 1667 г., торговую привилегию получат именно персидские армяне. Так ли уж нужны были русским какие-то европейцы?

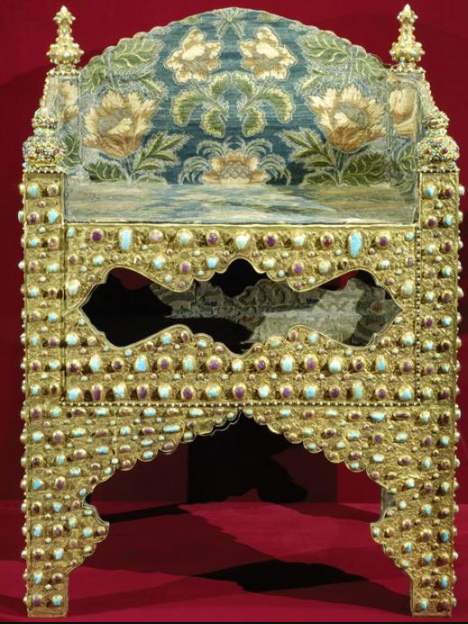

вот эту табуреточку подарил Годунову шах Аббас; подробнее

Договор с гольштинцами защищал тех русских купцов, которые уже торговали в Персии, и по сути немцев выдавливали на неосвоенные, а потому не самые выгодные, товары. Против них могла сыграть и общая с персами подозрительность к настырным европейцам. Романчуков вёз какое-то письмо к шаху, Олеарий отмечал хитрость посланника. И русского приняли при дворе раньше, чем немцев. Можем ли мы предположить, что он мог настроить шаха как минимум быть настороже? Все бы так, только самоубийство Романчукова не укладывается в схему. Если ему была поставлена тайная задача помешать немцам, то ведь у него получилось. Не хочется верить, что он так по-иезуитски втёрся к иностранцам в доверие, ведь постоянно оказывал им дружеские услуги. Но в Москве его ждала опала. Может, дело в том, что отчеты Романчукова не бились с лживыми рапортами Брюггемана, в которых обо всем договорились. С немцами ведь ехал и персидский посол, какие еще доказательства нужны... В общем, история не менее мутная.

Диалектично, но смерть Брюггемана будто перезапустила дело его жизни. To be continued...