Бабушка Лида сидела в тулупе и в валенках на раскладном стульчике. Она была

маленького роста, ее лицо было покрыто мелкими морщинками, на ней была толстая вязаная шапочка, которая прикрывала седые волосы. Перед бабушкой стояла большая картонная коробка с тремя томиками книг.

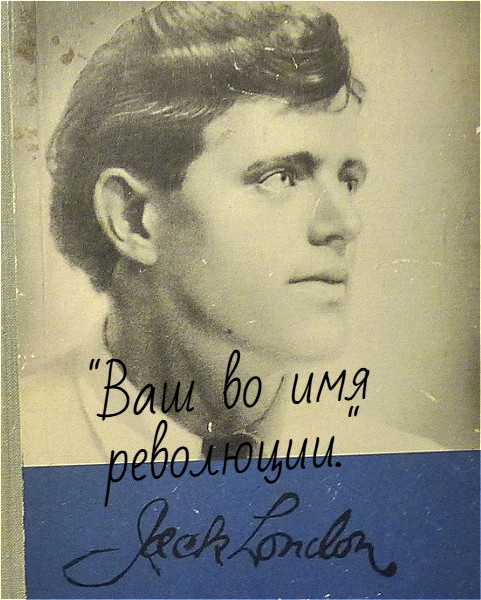

На одном из них был изображён видный мужчина с бородой, а вверху гласила надпись «Карл Маркс», на втором не было портрета, но написанное отдавалось в душе каждого, ещё недавно, бывшего советского человека, речь шла о Фридрихе Энгельсе, а с третьей книги кричал наш кумир Ленин.

Баба Лида, педагог с почти пятидесятилетним стажем, была уволена из школы, так как новой власти старорежимные учителя мешали проводить свои нововведения в стране.

Недолго бабушка переживала о заработке в школе, больше вспоминала о веселой суете среди мелких и не очень мелких, человечков.

Но правда жизни суровая штука, пенсию платили мизерную, вот она и присела на рынке в центре города, носившего название Дзержинский, явно издеваясь над историей и напоминающий приют для безработных, пока ещё не бездомных беспризорников, только достаточно взрослых.

Первый раз я обратил на нее внимание, когда рядом покупал овощи на самодельном прилавке из деревянных ящиков. Она внимательно посмотрела на меня и протянула мне томик Карла Маркса:

«Возьмите книгу. Очень интересная, описывающая наше будущее. Прочтите, не пожалеете».

Тогда я улыбнулся, сунул бабушке 50 рублей, но от книжки отказался.

Бабушка имела отличную память, потому что в следующий раз она протянула мне уже том Энгельса: «Превосходная книга о семье. Возьмите».

Однако мне нужно было кормить семью, и я как всегда торопился, но бабушке оставил 50;рублей

В другой раз я увидел трёх, не очень приятных парней, которые ходили по рядам и останавливались возле продавцов, похоже, собирали дань. Бабушка привстала и, обращаясь к молодым людям, попросила:

- Возьмите Маркса, добрее будете.

- На кой он нам сдался, акула капитализма, - захохотал один из парней, пугая своим беззубым ртом.

- Ты много продала, кстати, а то место здесь занимаешь? - поинтересовался второй, сверкая одним глазом.

- Ничего не продала, - удручённо пролепетала бабуля.

- Ну, вот старая, на твоём месте люди бы деньги делали, а ты здесь со своим старьем по истории торчишь. На тебе на бедность, - и он бросил помятую сотню на книгу Ленина.

Баба Лида не спешила брать деньги, смотрела на них как - то брезгливо, кивая сморщенным лицом.

Я подошёл и поинтересовался ценой томика вождя революции.

Она убрала сто рублей, взяла книгу и, прижав ее к груди, спросила:

- Неужели, вы верите в социализм?

- В коммунизм верю, только пещерный, когда делить нечего будет, - я слегка усмехнулся.

- Уже год продаю классиков марксизма - ленинизма и не продала ни одной книги. Люди живут тяжело, потеряли многие работу, а никто не хочет возвращаться в социализм. Я многим ребятам в школе рассказывала о преимуществах социализма на уроках истории и обществоведения, все казалось, были согласны со мной, а вот ни одной книги не взяли - не хотят, видимо, они обратно в социализм!

Я думала, что вы согласны жить при социализме, хотела уж Вам подарить, но вижу, что хотите из жалости ко мне купить томик Ленина.

А я ведь всю жизнь положила на воспитание социалистического образа жизни. Нет, тогда книгу вам не продам, буду ждать кому она будет нужна. Да и знаете, если я продам ее, то, что я буду здесь делать. За книгу получу от вас сто рублей, а из жалости мне люди тысячу в день дают.

И книжки целы и неплохо можно прожить, - она засмеялась, - видите, и я стала капиталисткой, да ещё какой! Продаю воздух, как мошенница.

Так, что книжку продать не могу, вот когда надумаете социализм или коммунизм строить, я вам просто ее подарю.

Я улыбнулся:

- Вы правы бабушка, сейчас всем не нравится социализм, а пройдет лет тридцать, его лицо задернется пеленой лет и опять начнут к социализму стремиться. Живите подольше и время ваше придет…

- Не уверена. Вот в овощном киоске работает сборщица приборного завода, рядом рыбой торгует токарь манометров, мясом - технолог радиозавода, все потихоньку продают разные товары, а мне кажется, родину....

Я все - таки выпросил томик Ленина, открыл" Шаг вперёд, два шага назад"( Кризис нашей партии).

И задумался, неужели снова рванем в прошлое, а потом будем думать, сомневаться?

Бабушка ещё лет пять продавала оставшиеся книги, но последние годы уже не верила, что купят, просто прятала деньги, которые давали покупатели, а потом и рынок закрыли, и бабушка подарила мне оба томика со словами:

«Может и вам пригодятся, если не для чтения, то для бизнеса».

Книги стояли в моем книжном шкафу в первом ряду и сверкали цветными переплетами.

Через десять лет меня пригласил на юбилей бывший партийный функционер, ныне преуспевающий бизнесмен, Владимир Михайлович Первухин. В советское время он несколько раз уговаривал меня вступить в партию, но это ему не удалось…

По старой привычке я не любил дарить деньги, как принято нынче, поэтому упорно думал о подарке, пока мой взгляд не упал на книжный шкаф.

Когда юбиляр под звуки саксофона распаковал мой подарок, то улыбка слетела с его лица, он повернулся резко ко мне и прошипел: «Издеваешься, сволочь?!»

Погулять на юбилее мне не пришлось, я трезвый шел домой и не понимал, как можно было двадцать лет скрывать ненависть к вождям революции, чьи идеи он нам проповедовал.

На улице падал снег, пушистый, большими хлопьями, но попадая на разгоряченную голову, таял, и ручеек холодной воды стекал по шее на грудь, вызывая неприятную дрожь.