Куликовская битва через "детектор лжи" Сигурда Шмидта

Со школьных лет каждый из нас помнит эту дату: 21 сентября (8-е по старому стилю) 1380 года - День победы русских полков под предводительством Великого князя Владимирского Дмитрия Донского над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве.

С марта 1995 года эта дата официально стала Днём воинской славы России.

Победа на Куликовом поле положила начало освобождению Руси из-под гнёта Золотой Орды и в целом предопределила дальнейшее развитие нашего государства. Это важнейшее сражение длилось всего один день, но вот погибших в нём воинов уносили с поля и хоронили в братские могилы на протяжении восьми дней после сражения...

Тем, кто интересуется историей, думаю, будет любопытно посмотреть посвящённую великой битве образовательную передачу, тем более, что автором сценария и ведущим выступает один из самых авторитетных историков современной России, краевед, специалист в области источниковедения, крупнейший исследователь средневековой Руси, доктор исторических наук, профессор, академик РАО, иностранный член ПАН (Польской академии наук), Сигурд Оттович Шмидт, 1922-2013 (некоторые из приведённых регалий были получены учёным позднее относительно времени записи этой передачи).

В передаче также принимает участие академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв.

Мне захотелось привлечь внимание к авторству этой передачи, потому что, как известно, при изучении истории одним из важнейших является вопрос использования источников. И именно Сигурда Шмидта можно назвать одним из первооснователей источниковедения и историографии, которые служат своеобразными фильтрами, «детекторами лжи», с помощью которых добытые знания можно максимально приблизить к объективной истине.

Сигурд Оттович Шмидт относился к немногочисленной категории наших учёных, которые считали единственно правильным методом изучения и понимания истории – методологический подход, при котором ленту времени следует честно заполнять всеми событиями прошлого – и крупными, и кажущимися на первый взгляд второстепенными или малозначительными, рассматривать все факты, документы, личности и события, потому что только так можно воссоздать полную картину, увидеть взаимосвязи и взаимные влияния и, что самое главное для истории, исключить подтасовку и вольное обращение с ними – в угоду текущей обстановке, конъюнктуре и «поставленным задачам». Увы, очень часто история из науки и материи прошлого превращается в политический и идеологический инструмент, и тогда, в зависимости от ситуации, выделяются наиболее значимые события и личности (без учёта «более мелких», которые, на самом деле, создают важный исторический фон) и ими оперируют, расставляя нужные акценты и давая удобные интерпретации... Именно с таким подходом всегда боролся Шмидт и не потому ли, при всех регалиях и всемирном признании учёного, он так и не был избран в число академиков нашей Академии наук…

Что ж, это было небольшое отступление, и, к счастью, вопрос о Куликовской битве не является столь запутанным, и всё же в изложении Сигурда Шмидта и Дмитрия Лихачёва история получает новые интересные штрихи.

История. 7 класс. Куликовская битва. Гл. ред. науч.-поп. и обр. пр., 1978. Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России», www.youtube.com/c/gtrftv

"Величальная" для России: единая, сильная, Богом хранимая

Мария Пахоменко "Величальная", композитор: Станислав Пожлаков. ТО Экран, 1972 г.

Сегодня - праздник, о котором известно, увы, не всем. Уже на протяжении 11 лет 21 сентября отмечается Всемирный день русского единения, учреждённый по инициативе Русского объединительного союза соотечественников (РОСС) в Киргизии.

Изначально декларацию о праздновании Дня подписали и стали его соучредителями представители 24 стран, где проживают люди, считающие себя русскими: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Италия, Кипр, Литва, Мальта, Молдова, Польша, Португалия, Россия, Словакия, США, Турция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония. И сегодня все общинные организации — объединения российских соотечественников стран мира — приглашаются присоединиться к подписанию Декларации.

Дата 21 сентября была выбрана не случайно: в этот день в России отмечают сразу несколько значимых событий. Во-первых, большинство историков сходятся во мнении, что именно этот день является днём основания России, когда в 862 году на Русь были призваны варяги, началось княжение Рюрика и вместе с этим - объединение русских племён. Чуть ранее, в 859 году, в этот день был основан Великий Новгород - "отец городов русских". Также 21 сентября Русская православная церковь отмечает один из главных церковных праздников - Рождество Пресвятой Богородицы. И, наконец, в этот день празднуется День воинской славы России - День победы в Куликовской битве (1380 год), начало освобождения Руси от татаро-монгольского ига, положенное великим русским князем Дмитрием Донским.

Главная цель учреждения Всемирного дня русского единения в наше дни - сохранение этнокультурной самобытности русского народа, позитивной национальной самоидентификации, объединение русских для сохранения этнических, исторических и культурных ценностей, развитие, популяризация русского языка и литературы как части мирового культурного наследия, а также дальнейшая консолидация в интересах создания мощного интеллектуального, экономического и духовно-культурного русскоязычного пространства в мире.

Символом сегодняшнего праздника является русская берёзка.

К вопросу о построении русских полков на Куликовом поле

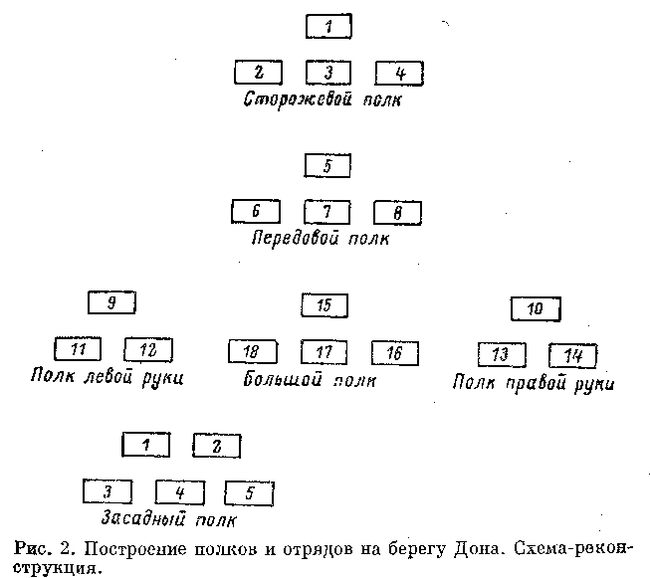

В отношении построения русского войска на Куликовом поле в 1380 г. существует сложившиеся точка зрения, которую разделяет отечественная историография (от Н. С. Голицына до А. Н. Кирпичникова). При этом надо отметить, что ранние источники не упоминают о построении русского войска (Новгородская Первая летопись, Лаврентьевская летопись, Рогожский летописец, Тверской сборник). Для реконструкции построения русского войска исследователи использовали сообщения поздних источников (Никоновская летопись, Новгородская Четвертая Летопись «список Дубровского», «Задонщина» - две редакции и пять списков XV – XVII вв., «Сказание о Мамаевом побоище» - первая треть XV в.). Согласно им основу русского войска составляли три полка – центр и два фланга, затем шли передовой, сторожевой и засадный полк, построенные в две-три линии:

Реконструкция построения 1380 г. выполненная А. Н. Кирпичниковым

Однако сведения о построении войска вызывают много вопросов. Например, использование слов и терминов, относящихся к XIV в., которые появились в источниках не ранее второй четверти XV века.

Сомнений о построении войска в форме прямоугольника, поделенного на три части быть не могло. Такой способ стал использоваться князьями Северо-восточной Руси с середины XII в. (войско Юрия Долгорукого у Переяславля в 1149 г., Андрея Боголюбского под Вышгородом в 1174 г.). В том числе в 1378 г. у реки Вожа, за два года до Куликовского сражения. Однако упоминание о «передовом полке», «засадном полке» на протяжении XII-XIV вв. не встречалось.

Например, И. И. Срезневский в словаре древнерусского языка давая пояснение слову «полк» отождествлял его с войском, отрядом, воинскими силами, сражением, войной, походом, станом, народом.[1] Исследователь не отметил деление полка на тактические единицы, в том числе «передовой полк». Ф. П. Сороколетов в отношении военной лексики провел более углубленный анализ и относил возникновение и укрепление слов «железный полк», «передний полк», «сторожевой полк», «большой полк», «великий полк», «полк правой руки», «полк левой руки» к концу XII – началу XIII вв.[2] Но при перечислении различных видов полков, в зависимости от выполняемых ими функций Ф. П. Сороколетов объединил понятия, которые возникли в различное время.

Например, упоминания о «передовом полке», которое автор относил к концу XII в. – началу XIII в. появилось в источниках XV в. Ф. П. Сороколетов не привел ни одной ссылки на применение слова «передовой полк» до XV в. Название полков как «рука» впервые появилось во второй четверти XIII в., а затем только во второй четверти XV в. и т. п.

В «Словаре древнерусского языка XI-XVII вв.»[3] смысл слов «передний», «передовой» (о военных силах) раскрывался как – «находящийся, действующий в авангарде». Приводились ссылки на сообщения под 1152 и 1191 гг.

При этом сообщение под 1152 г. было взято из позднего источника из Никоновской летописи, а не из Ипатьевской летописи - более ранней. Разница состояла в том, что Никоновская летопись сообщала о «передовыхъ полковъ королевыхъ», а Ипатьевская летопись говорила о «зажитникахъ королеве». Ранние и поздние источники могли дополнять друг друга. Но в данном случае, даже если и основываться на позднем источнике, то речь шла не о «передовом полке» в значении конкретной полковой единицы, располагающейся на поле сражения перед основными полками, а лишь о «первых» полках венгров, которые появились в Галицких землях. Между венгерским королем и князем Володимирко Галицким не было полевого сражения. Боевые действия были сосредоточены у реки Сан, где возле различных бродов были расставлены полки.

Сообщение под 1191 г.: «поя съ собою новгородци переднюю дружину»[4] вообще не могло свидетельствовать, ни о «передовом полке» ни о «первых полках». Исследователи не учли, что «передняя дружина» означала не воинское подразделение (отряд, полк), а употреблялось как: социальная принадлежность - «лучшая», так же, как: «старшая» или «младшая» дружина.

Обратимся к смыслу слова «передовой полк». Исследователи поясняли его как - авангард.[5] В качестве доказательства была представлена запись Никоновской летописи под 1478 г.: «брату своему князю Андрею меньшему въ передовом полку велелъ (вел. кн. Иван Васильевич) бытии».[6] Этим доказательства исчерпывались.

Следовательно, основываясь на работах И. И. Срезневского, Ф. П. Сорокалетова, и словарях древнерусского языка можно, утверждать, что появление в отечественных источниках понятия «передовой полк» относится ко второй четверти XV в. Это опровергает утверждения об использовании русскими князьями при построениях войска «передового полка» до второй четверти XV в. В Симеоновской летописи, в описании построения русского войска, под 1478 г. впервые появилось упоминание о «передовом полке». Возникновение понятия «передовой полк» связано с построением полков московского князя Ивана Васильевича в походе на Великий Новгород в 1478 году.

Таким образом, данных о том, что на Куликовом поле в 1380 г. в русском войске был «передовой полк» - кроме сообщений поздних московских источников - нет.

Вызывает сомнение свидетельство о «полке у дубравы» или как его называли - «засадный», «потаенный» полк. Само слово «засада», появилось разово под 1097 г., а после 50 - 60 XII в. стало употребляться постоянно. Но не в современном значении – некоего отряда или полка укрытого от противника в определенном месте для неожиданного нападения, а как обороняющийся отряд, находящийся в крепости для её защиты. Под 1149 г. упоминалось, что Владимир Изяславич укрылся от противника в крепости: в смысле «осады» (сидение в осаде) «Володимеру сущю в засаде оу Переяславли»..[7] Под 1156 г. «и приде к нему Мьстиславичь и Стародуба . в засаду».[8] Под 1159 г. говорилось, что на крепость Ушица напал князь Иван Ростиславич Берладник с половцами. Ивана опередил отряд, посланный в город князем Ярославом Владимировичем Галицким: «вошла бяше засада Ярославля в городъ». Этот отряд и назывался «засадой». Тем не менее «и начашася бити крепко . засадници из города».[9]

Ф. П. Сороколетов относил это сообщение именно к «засаде» в значении скрытого от противника полка, а И. И. Срезневский вообще ограничился простой констатацией использования слова «засада» в XII в., не объясняя значения.

В отличие от И. И. Срезневского, Ф. П. Сорокалетова создатели «Словаря древнерусского языка XI-XVII вв.», так же отмечали, что слово «засада» в значении – отряда, укрывшегося в каком-либо месте для внезапного нападения на неприятеля – датируется XVI-XVII вв.[10] Авторы «Словаря древнерусского языка (XI-XIV вв.)» раскрывая смысл слова «засада» - как скрытое расположение войска с целью неожиданного нападения на противника: почему-то привели ссылки (под 1149, 1156, 1186 гг.) на «засаду» как на отряд, находящийся в городе для его защиты?

В современном понимании слова «засада» не существовало в древнерусском языке. Это не говорит о том, что действий свойственных «засаде» (в укрытом месте) вообще не было. Постоянно упоминается, что кто-то где-то скрылся «и ту легоста скрывшася»[11] или некое место или укрытие, откуда совершалось нападение – в южном летописании «загордыя», «загородя»,[12] в северо-восточном - «загорья»,[13] или действия войска как неожиданное нападение «изънезапа». Например, в сообщении под 1176 годом князь Мстислав Ростиславич с полком суздальцев неожиданно напал на Святослава Всеволодовича «Мстиславъ с своею дружиною изънезапа . и въıступи полкъ изъ загорья . вси во бронехъ яко во всякомь леду . и подъяша стягъ».

Перечисленные свидетельства позволяют утверждать, что, как и в случае с «передовым полком», понятие «засада» появилось только после XV в., а в 90 – г. XIV в. не существовало.

Упоминание в источниках о «заднем» полке, которое соответствует современному понятию резерв, так же вызывает сомнения т. к. такого военного подразделения в отечественных источниках не упоминалось. Во время полевых сражений князья не размещали в тылу определенный полк в качестве резерва. Только под 1183 г. сообщалось, что во время действий на Юге Руси против половцев, после того как несколько русских полков нашли и вступили в бой с противником, князья послали в помощь дополнительные полки «помочныя полкы»,[14] но в данном случае «помощь» находилась не в тылу войска на поле сражения, а полки подошли к месту боя, где завязалось сражение. Таковы были тактические условия сражений с кочевниками.

Расположение русских полков на Куликовом поле соответствовало слову «рука», которое использовалось один раз под 1268 г. в новгородском летописании. Названия флангов русского войска в 30 г. XI в. было - «криле». В источниках с XII – XIV вв. для обозначения флангов применялись слова: «сторона», «право», «лево». Более того, в сражении у реки Вожа летописец описывая русское построение, обозначил его как «сторона» и «лицо», а не «чело» и «руце», но в описании построения 1380 г. почему-то стал использовать термины характерные для 80-ых годов XV в., для времени Ивана III, в росписи его полков под Новгородом.

Помимо упоминаний поздних терминов - «передовой полк», «засадный полк», «задний полк» - в описаниях Куликовской битвы встречаются слова - «богатырь», «витязь», которые начиная с 60 г. XIII в. – до 90 г. XV века относились в источниках не к русским, а к татарам. Например, в 1243 г. в Юго-западных землях появились два татарина для поиска князя Даниила Романовича Галицкого «на тя два богатыря возискати тебе Манъмана и Балаа»,[15] под 1468 г. упоминалось о разгроме татарской заставы, когда русские убили «богатыря ихъ оуби, Колоупая»,[16] в 1491 году в Москву приезжал татарин «Оурусъ богатырь о любви и о дружбе».[17] Слово богатырь в отечественных источниках в событиях XIII - XV вв. не применялось по отношению к русским воинам. Хотя сообщение Типографской летописи под 1468 г. о «богатыре Колупае» в Симеоновской, Никоновской было заменено на «дворъ царевъ, многыхъ добрыхъ».[18]

Вероятно, что отсутствие упоминаний о построении русского войска в источниках наиболее приближенных к Куликовской битве и необычайная полнота сведений поздних источников, использующих терминологию, которая относилась к правлению Ивана III – передовой полк, «права» и «лева руце», «засадный полк», «задний полк» - не позволяет использовать эти сообщения для реконструкции построения русского войска на Куликовом поле в 1380 году.

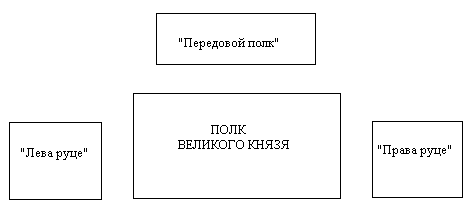

Построение, которое в Никоновской летописи, в Новгородской Четвертой летописи (списках Дубровского), «Задонщина» и «Сказание» относили к Куликовскому сражению, было отмечено в Семионовской летописи под 19 октября 1478 г. как «роспись» московского войска Иван III под Великим Новгородом: передовой полк, полк левой и правой «руце», и полк великого князя. В данном случае князь построил войско в традициях первых князей: разделив войско на три полка. Отличие состояло в том, что впервые перед главным полком был поставлен дополнительный полк.

Построение войска Ивана Васильевича в 1478 г.

Устоявшееся в отечественной историографии мнение о построении русского войска на Куликовом поле в 1380 г. необходимо поставить под сомнение. К сожалению, источники наиболее приближенные к этому сражению, по времени, не упоминают сведений о построении русского войска. Можно только предполагать, что войско было построено согласно трехчастному делению по образу построения войска у реки Вожи в 1378 г.: «удари на нихъ с одину сторону Тимофеи околничии, а с другую сторону князь Данилеи Проньскы, а князь великии удари въ лице»,[19] а не согласно «росписи» 1478 г.

Источник: http://suzhdenia.ruspole.info/node/3069

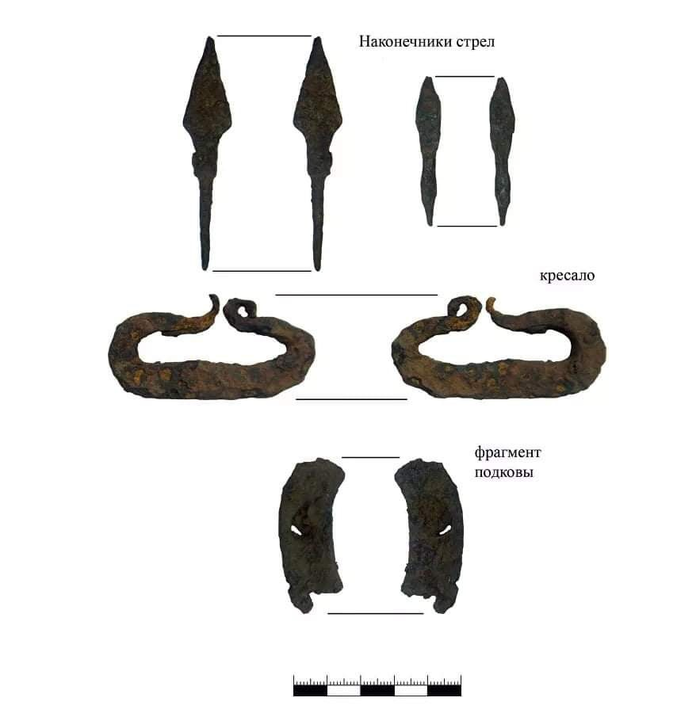

На Куликовом поле нашли реликвии на месте Мамаева побоища

Археологи обнаружили новые артефакты на месте Мамаева побоища (так называют сражение Куликовской битвы).

Для этого ученые провели раскопки на глубине 60-80 сантиметров, что в два раза превышает глубину, с которой может работать металлодетектор.

Чтобы провести поисковые работы, потребовались тракторы. С их помощью вскрыли землю на участке в 0,5 гектаров. Грунт снимали пластами по 20-30 сантиметров, что позволило досконально изучить почву.

Самыми интересными находками стали два наконечника стрел и калачевидное кресало (часть огнива), которые ученые отнесли к реликвиям времен Куликовской битвы.

Наконечники для стрел служили для различных целей. Один, с расширением в нижней трети пера, линзовидного сечения и упором для древка, предназначался для поражения мягких тканей и охоты. Второй – бронебойный, с четырехгранным сечением пера, пулевидной формы.

Большой интерес также вызвали найденные детали конской сбруи. Ученые считают, что их необходимо изучить более детально, чтобы понять в какое время они были созданы и кому могли принадлежать.

Работы на месте Куликовской битвы продолжатся осенью.

Современные исследования в данном регионе позволили установить реальную картину битвы. Выяснилось, что сражение 1380 года, скорее всего, происходило на небольшом свободном от леса участке, площадью в 2-3 квадратных километра.

Занимательная арифметика и география времён монголо-татарского ига

В этот раз возмущённый разум закипел после прочтения одной статьи, а, точнее - комментариев к одной статье в одном довольно популярном историческом канале. Дело касалось Куликовской битвы.

Как известно, в 1380 году часть русских князей на время забыла свою традиционную и увлекательную забаву "Убей брата первым" и под предводительством князя Московского и великого князя Владимирского Дмитрия Ивановича с успехом защитила интересы союзного государства Орда-Русь от притязаний беклярбека Мамая, в результате чего поняла, что совместно можно с выгодой победить немалую бяку, а с беклярбеком Мамаем приключилась изрядная пичалька. Князь Дмитрий Иванович получил прозвище Донской, а русские князья - геморрой в виде начинающейся централизации власти.

Вроде бы, официальное место, где была забита описанная скрепа, давно определена, но брожение и шатание умов по этому поводу не прекращается, потому что как-то всё в те времена... было... неочевидно, что ли. В статье и описывался подход, применённый группой археологов с участием О.В. Двуреченского, к определению места происшедшего сражения. Археологи проанализировали официальное место Куликовской битвы на предмет "а где именно могло произойти сражение", сошлись в едином мнении, поехали на это место и именно в этом месте нашли некоторое количество артефактов - блестящий результат.

Общепринятая схема боя на Куликовом поле.

Вот наложение плана находок (из книги Двуреченского О.В., Егорова В.Л. и Наумова А.Н. Реликвии Донского побоища. Находки на Куликовом поле) на официальную схему боя:

Вроде бы, всё хорошо, но... В 1380 году в указанном месте не было "чиста-поля". Да и перед позициями Мамаевых войск, как они обозначены на плане, протекает речка Смолка, берега которой на карте Шуберта конца 19-го века всё ещё обозначены как поросшие кустарником. Атаковать конницей через русло пусть мелкой, но речки, берега которой поросли кустарником, можно исключительно с дивана 4-). Кроме того, в то далёкое время на поле Куликовом (которое, конечно же, тогда совершенно так не звалось), помимо кустов Смолки, были рощи, атаковать конницей через которые если даже и можно с дивана, то только в сильно изменённом состоянии сознания, что я лично сильно порицаю, равно как и любой другой здравомыслящий человек. По расчётам археологов выходило, что битва проходила по фронту не более 1,5 км, вдоль которого и были обнаружены находки. А участвовало в битве примерно по 10 тысяч воинов с каждой стороны.

Вот тут диванные патриоты и дали своим реактивным двигателям полный газ: "Как так??? Вы принижаете значение этой эпохальной битвы! Великая русская победа! Сотни тысяч..." и т.д., и т.п. Взыграла широкая русская ментальность: мы ж как привыкли - махнул одной рукой - десять тысяч врагов полегло, махнул второй - двадцать тысяч полегло, махнул обеими - под землю провалился: не вынесла земля такой силы богатырской. 6-)

Самые находчивые привлекли, видимо, работы уважаемого мною С.Н. Азбелева, в которых профессор в пику Двуреченскому и официозу выдвину версию, что битва произошла не в излучине Непрядвы и Дона, а в верховьях Непрядвы, поскольку в древности "устьем" могли называть именно исток реки. Те места и впрямь открытые, и там вполне могли развернуться войска в сотни тысяч воинов:

"Показания источников ясно свидетельствуют, что сражение 1380 г. произошло вблизи тогдашнего истока Непрядвы, в центральной части Куликова поля - на расстоянии около 40 километров от впадения этой реки в Дон."

Т.е. профессор обозначает Куликовым полем территорию протяжённость около 80 километров с востока ограниченную Доном. Тогда возникает вопрос: а почему это огромное поле назвали Куликовым, даже отвлекаясь от того, что название появилось несколько позднее событий 1380 года? В комментариях к статье я прочитал, что, мол, Куликовок в Тульской губернии было больше, чем донов Педров среди бразильских обезьян, а потому принимать Куликовым только поле в излучине Дона и Непрядвы - неправильно. Что ж, хорошо:

Судя по нумерации, на этом плане должна быть ещё одна "Куликовка" (№1714), как это следует из списка населённых мест, но я её не нашёл (у Шуберта - тоже). Все - все! - "Куликовки" располагались в излучине Дона и Непрядвы. Похоже, больше в Тульской губернии "Куликовок" по состоянию на 1858 год не было. Почему территорию с центром в селе Знаменском (Воловом) тогдашнего Богородицкого уезда по Азбелеву следует называть Куликовым полем, лично у меня никакой фантазии не хватает. Если уж так, то Куликовым полем можно считать территорию, ограниченную с севера - Непрядвой, с востока - Доном, а с юга и запада - Мечей (Красной). Поскольку "... яко немощно бе вместитися на том поле Куликове: бе место то тесно между Доном и Мечею." - это из Сказания о Мамаевом побоище.

Ай, всё же понесло 6-). Хотел было про арифметику уже начать, но... позже, позже. Всё-таки, будет полезно разобрать версию профессора Азбелева. И для арифметики, кстати, тоже!

Итак, профессор в своих работах очень убедительно показывает, что словом "устье" в древности далеко не всегда обозначали место впадения реки, но зачастую - её исток. Поэтому летописное "усть Непрядвы" следует понимать как "исток Непрядвы", то есть окрестности села Знаменского (Волово тож). Но... мало ли кто и когда использовал "усть" в смысле "исток", нам нужно знать, что имели в виду авторы конкретных исторических источников по поводу конкретного исторического события.

Из сказания О побоище иже на Дону и о том, что князь великий бился с Ордою:

"И, прошед свою отчину и великое свое княжение, и ста у Оки на усть Лопастны, переимаа вѣсти от поганыхъ."

Совершенно ясно, что имеется в виду именно место впадения Лопасни в Оку у Турова. И далее:

"Князю же перешедшу за Донъ в поле чисто, в Мамаеву землю, на усть Непрядвы..."

То есть, в случае Лопасни "усть" - это устье, а в случае Непрядвы - исток?

Из Слова Софония рязанца о великом князе Дмитрии Ивановиче и брате его Владимире Ондреевиче (оно же - Задонщина):

"Уже бо возвеяша силнии ветри с моря на усть Дону и Непра, прилелеяша великия тучи на Рускую землю..."

Какие бы сильные ветра ни были, с моря до истоков Дона и Днепра им как-то... слабо довеять. А вот волну с моря в устья рек нагнать - за милую душу. Ну и образные тучи - татарские войска - на Русь именно от устьев Дона и Днепра шли, но никак не от истоков.

В Сказании о Мамаевом побоище (основная редакция) устье не упоминается, но есть интересная фраза:

"И отпусти князь великий брата своего князя Владимера Андреевича вверх по Дону в дуброву, яко да тамо утаится плък его..."

То бишь, полк князя Владимира Андреевича отправился вдоль Дона, вверх по Дону и встал близ Дона, но от Дона до Волова довольно далеко: около 40 км, посылать в засаду полк на такое расстояние, примерно за два часа скачки галопом... диван! диван! пол-царства за диван! 4-).

Таким образом выходит, что применительно к Непрядве в источниках "усть" указывается именно как место впадения реки в Дон, как место Куликовской битвы.

Ну вот, можно и за арифметику взяться

Естественно, разговор пойдёт о численности участвовавших в битве войск. Что об этом известно:

О побоище иже на Дону: Мамай взял с собой всю свою орду, а Дмитрий Иванович "... прииде на Коломну и събрав вой своих 100 и 100 тысяч опрочно рати княжей и воевод местных." И чуть далее:"А всее силы и всех рати числомъ с полтораста тысящ или с двѣстѣ." Это - без учёта численности войск Ольгердовичей.

Слово Софония: "И нукнув князь Владимер Андреевич с правыя рукы на поганаго Мамая с своим князьм Волыньскым, 70-ю тысящами..." После битвы и бегства Мамая "фрязове" говорят Мамаю в Кафе: "И ты пришёл, царь Мамай, на Рускую землю с многими силами, с девятью ордами, с 70 князьми." Некий Михайло Ондреевич, московский боярин, говорит князю Дмитрию Ивановичу: "... а изгибло нас всей дружины пол 300 000" То есть, 150 тысяч погибших русских воинов.

Сказание о Мамаевом побоище (основная редакция): Мамай взял с собой всю свою орду. Перед битвою татарские разведчики сообщили Мамаю, что русских "... четверицею больши нашего събраниа." Потери: "... видев въйска своего бита вельми много, а поганых татар четверицею сугубь того более бито..." И далее о русском войске: "...изгыбло у нас дружины всеа полтретьа ста тысящ и три тысящи, а осталось у нас дружины пятьдесят тысящ." - то есть, перед битвой было 50 оставшихся + примерно 18-20 погибших тысяч русских воинов. Тогда потери татар - до 80 тысяч.

В Сказании о Мамаевом побоище, но в общераспространённой редакции, русских потерь уже более 250 тысяч!

В Сказании о Мамаевом побоище по Забелинскому списку численность русских войск перед битвой указывается по князьям и достигает уже каких-то несусветных 600 тысяч плюс 30 тысяч от Великого Новгорода. Потери - без малого 200 тысяч. Чуть далее упоминается, что было выкопано 300 тысяч могил: видимо, от ран в течение 3 дней умерло ещё 100 тысяч. Что сказать... чем дальше в лес, тем больше аппетит.

А что такого? Где пятьдесят, там и сто, а где сто - и двести тысяч вполне нормально. - А что не миллион, а? Уж коль.... мда, до королев дело дойдёт ещё не скоро 4-). Вот тут в дело и вступает арифметика. В комментарии к исходной статье товарищу, яростно ратующему за стотысячные войска, я задал вопрос: осознаёт ли он логистику таких войск? Ожидаемо последовал ответ в стиле "сам дурак, никого раньше не парило, а тут умный выискался..." - Да, умный! Любящий, к тому же, при случае посчитать. Чем сейчас и займусь.

А расчёты я буду делать для... а вот для 10 тысяч всадников. Тем более, что тумен - основная боевая единица монголов и татар - как раз столько и есть. Итак...

Самая ресурсозатратная часть конного войска какая? - Правильно: лошадь. Средняя лошадь ест примерно 10-15 кг сена в день. Если перевести на траву, то это будет в несколько раз больше: пусть будет в 3 раза - немногим ошибусь. Обычно монгольский - а, буду дальше называть татарский - воин брал в поход 3 заводных лошади, хотя я где-то читал, что могли и до 5. Таким образом, в одном тумене было около 30 000 лошадей. И ели они:

сена - 30 000 х 10 кг/день = 300 000 кг/ день, то есть, 300 тонн в день

или травы - 30 000 + 30 кг/день = 900 000 кг/день, то есть, 900 тонн в день

Сено, конечно, с собой возить нужно только зимой, и это - отдельная тема. Сейчас посчитаю вольный выпас. А какова должна быть площадь выпаса? - Легко:

Урожайность многолетних культурных трав на 2018 год - пусть так, хотя это ж культурные травы, у диких урожайность меньше - примерно 100 ц/га или 10 000 кг/га. Тогда:

900 000 кг/день / 10 000 кг/га = 90 га/день, то есть, площадь по меньшей мере 1 км Х 1 км сплошного выпаса, когда съедается совершенно вся трава, чего, конечно же, почти никогда не было, и площадь была несколько больше, но - пусть.

Кроме того, лошадей нужно поить, и тоже каждый день: примерно по 30 литров. На тумен получается 900 тонн воды в день. Вроде бы, средняя река с этим справится, но вот время... 30 000 лошадей поили, конечно, не за раз, но всё равно на ограниченном участке реки нужно организовать смену тысяч лошадей, чтобы все попили - я грубо прикинул: не менее часа на водопое в 1 км.

И это - без учёта того скота, который татары гнали с собой на еду: да, полкило-килограмм мяса в день воину тоже нужно, иначе воевать не заможет.

А теперь почитаем... Из сказания О побоище иже на Дону...:

"В то же время Мамай ста за Доном, възбуявся, и гордяся, и гнѣваася, съ всѣм своимъ царствомъ, и стоя 3 недели."

За три недели стояния только кони 100-тысячной армии Мамая выели бы сплошняком, под корень, под ноль...

10 туменов Х 1 кв.км выпасов/день Х 21 день = 210 квадратных километров выпасов!

100-тысячное конное войско просто не может себе позволить оставаться на одном месте более... 2-3 дней, иначе кони попросту начнут слабеть, а они нужны для боя.

Вот как описывается в Канз ад-дурар Ибн-Давадари появление войска хана Тохты под командованием Сарубуги ибн Таклана в 1312-1313 г.г. на битву против войск Хулавуна:

"Он [Сарубуга] находился во главе многочисленного войска, 300 тысяч или больше так, что от них заполнялись степи и пустыни, песчаные равнины гор и труднопроходимые места, срезались деревья, плоды исчезали, высыхали родники и реки."

Постоянное движение войска в 100 000 конных воинов просто жизненно необходимо. Что уж говорить о 200 или 300 тысячах...

Теперь о построении войск. Какое это имеет отношение к арифметике? а вот смотрите:

Официальный план битвы на ПГМ 1797 г.

Русское войско было поделено традиционно на 5 частей плюс засадный полк, а вот войска Мамая... Так, об это - чуть позже, а пока отмечу, что татарское войско показано поделённым на центр, левый и правый фланги, хотя это... хм... позже, позже. А могли ли вообще войска быть так построены конкретно в этом месте? - Посчитаем построение 10 тысяч всадников.

Между всадниками в одной линии должно быть никак не менее полуметра - это же не кованая рыцарская конница. Да и в конной сшибке должно быть место, достаточное чтобы хотя бы меч после копейного удара вынять. Между линиями воинов тоже должно быть расстояние, чтобы они друг друга копьями не проткнули и друг на друга не сразу наскочили. Так что положу корпус лошади. И получается вот такая картина:

Замечу, что на мой взгляд это - самое логичное построение: каждая линия имеет своего командира - "тысяцкого", то есть управление боем происходит по всей линии фронта подразделения. По идее 6-). Хотя, конечно, построения зависели от конкретных условий боя: к примеру, в уже упомянутой битве Сарубуги против Хулавуна "Сарубуга был в центре, он построил свои части в три ряда, в каждом ряду было по 20 тысяч бахадуров." Это - задокументированное построение татарского войска численностью в 60 тысяч всадников (в битве участвовали далеко не все пришедшие) за 70 лет до Куликовской битвы:

Повторю: это - довольно плотное построение: к примеру, в наставлении по действиям казачьих частей лавами (середина - конец 19-го века) указано, что между казаками должно быть расстояние примерно в 5 шагов (~2,5 м), и атаковали они чаще всего в 1 (!) линию!

Фронт по схеме Куликовской битвы составлял примерно 6 км. Если принять построение, аналогичное битве Сарубуги с Хулавуном - тумен в 3 линии, то получится вот, что:

Понятное дело, что одновременно бросать в атаку такое построение... Песец и в Африке не увидит, что получится. Единственный смысл - по очереди или попарно отправлять тумены в мясорубку в надежде, что кто-то в конце останется. Больше смысла нет: задние будут давить на передних бьющихся, мешая им и не участвуя сами в битве. При равном по силе противнике, а русские войска таковыми и были, это будет именно мясорубка, производящая более не победу, но фарш: ну победил, что с ним дальше-то делать? А это - только 100 тысяч. Оглашённые же утверждают и о 200, и о 300 тысяч с каждой стороны!

Кстати, для изысканий учёные провели архео-дендрологические исследования и восстановили картину лесов на Куликовом поле:

Зелёным - леса, розовым - поле находок. Биться большим - в сотни тысяч воинов - войскам здесь просто негде. То есть, официальная схема боя действительности не соответствует даже примерно. Некоторые считают, что битва была на левом берегу Непрядвы, но и там негде - леса. Остатки этих лесов именно в указанных местах можно увидеть на ПГМ 1797 года, а ко времени карт Шуберта они пришли в совсем ничтожный образ. Есть ещё версия Азбелева: битва была в районе села Знаменского (Волова) соседнего уезда.

Да, места там для развёртывания многочисленных войск весьма подходящие. Но есть одна закавыка: построение войск и тактика боя.

Как описывает бой сказание О побоище иже на Дону :

"И абие сступишася обоя силы велиции вмѣсто на длъгъ час, и покрыша полкы поле яко на десяти верстъ от множества вой. И бысть сеча зла и велика, и брань крѣпка, и трусъ великь зѣло; яко от начала миру сѣча такова не бывала великимь княземь рускимь, якоже сему великому князю всея Руси. Бьющим же ся им от шестаго часа до 9-го, прольяся кровь аки дождева тучя, обоих, рускых сынов и поганых, и множество безчислено падоша трупиа мертвых от обоих."

Интересно, что ни о каком ударе засадного полка не упоминается, равно как и вообще о разделении войска.

Слово Софония :

"И ударили копья каленые о доспехи татарские, загремели мечи булатные о шлемы хиновские на поле Куликовом на речке Непрядве.

Черна земля под копытами, костями татарскими поля усеяны, а кровью их земля залита. Это сильные рати сошлись вместе и растоптали холмы и луга, а реки, потоки и озера замутились."

Просто ударили на татар и всё. Опять не упоминается удар засадного полка.

Сказание о Мамаевом побоище (основная редакция):

"И съступишася грозно обе силы великиа, крепко бьющеся, напрасно сами себя стираху. Не токъмо оружием, нъ и от великиа тесноты под коньскыми ногами издыхаху, яко немощно бе вместитися на том поле Куликове: бе место то тесно межу Доном и Мечею."

Здесь бой описан чуть более подробно: говорится и о разделении войска на полки, и о временных неудачах, и о решающем ударе засадного полка.

Что в этих описаниях обращает на себя внимание? - Описывается столкновение русских и татарских войск лоб в лоб. Что в этом особенного? - Основным тактическим приёмом военного искусства монголов был манёвренный конный бой с охватом противника вплоть до его окружения. Вот обширная выдержка из отличной работы А.К. Кушкумбаева Тактическое построение войск в монгольскую эпоху:

"Лучники традиционно начинали сражение, посредством непрерывного дистанционного обстрела, засыпая врага тучей стрел с широкими наконечниками, или использовали по необходимости специальные бронебойные типы. Мобильная коннострелковая массированная атака монголов обычно была ключевой силой в тактической игре, которая могла даже самостоятельно обратить противника в бегство. Обычно, окружая противника в дугообразное кольцо, монгольские военачальники преднамеренно оставляли или открывали в одном месте «зазор», ложный спасительный для него проход, куда и устремлялись, спасаясь от стрел, неприятельские воины, попадая затем на этом пути под гибельный обстрел лучников. В случае собственного планируемого отхода монголы возвращались назад, увлекая зарвавшегося неприятеля за собой под удар засадных отрядов или мощных флангов.

Если вражеское войско не реагировало своей атакой, то маневренные монгольские всадники, охватывая с флангов или одновременно наступая с разных направлений, беспрестанно вели смертоносный расстрел из луков, стараясь причинить максимальный урон неприятельским воинам и лошадям. Монгольская легкая конница, обойдя оба или один из флангов, нанеся серьезные потери противостоящей стороне, расстраивала (ломала) его тактический строй. Дестабилизировав и ослабив боевые позиции противника и, тем самым, подготовив решающий этап сражения, монгольские стрелки по сигналу отступали обратно.

При этом варианте по деморализованному противнику наносила завершающий удар панцирная конница, действуя по его разрушенному центру или флангам."

Не знать этого Мамай просто не мог: он был опытный воин и военачальник. Почему же он не воспользовался многажды проверенной и отточенной до совершенства победоносной тактикой? Сказания описывают многочасовой фронтальный бой без каких либо малейших намёков на обходные манёвры. Даже решающий удар засадного полка пришёлся на прорвавшего, но не обошедшего фланг русского войска противника. Выходит, не могли войска Мамая совершить глубокий охват русского войска, выходит, сражение случилось не на открытой местности, и фланги русского войска были хорошо защищены естественными преградами. И выходит, что битва происходила не в открытом поле у села Знаменского (Волова тож), как утверждает профессор Азбелев.

Но если принять версию О. Двуреченского о неком сражении на свободном участке около 1-1,5 км шириной, защищённом по краям лесом, где сконцентрировались находки, то всё станет на свои места. И смысл засадного полка будет не только хорониться для решающего удара, что он с блеском вроде бы и исполнил, но и защитить тыл основного войска в случае, если противнику таки удастся переправиться через Смолку, чтобы зайти русским с тыла. Но тогда говорить даже о 100 тысячах воинов с каждой стороны... хм... несколько... запальчиво: повторюсь - им там просто не развернуться. Даже одному тумену (см. построение тумена выше) будет довольно тесно, придётся сдваивать ряды. И получится именно мясорубка, когда у противников постепенно и постоянно передние погибшие ряды воинов замещаются задними. Именно эту картину и описывают сказания:

"И съступишася грозно обе силы великиа, крепко бьющеся, напрасно сами себя стираху. Не токъмо оружием, нъ и от великиа тесноты под коньскыми ногами издыхаху..."

Заметьте: "сами себя стираху". Даже кони погибших воинов - и те логично вписываются в картину: им попросту некуда деться. В таком режиме стотысячные войска могли биться днями, сказания же указывают: начали в 6 часов утром и всё закончилось самое позднее к обеду, к полудню. Так что оценка Двуреченского - примерно по 10 тысяч с каждой стороны - выглядит вполне правдоподобной. Гораздо более правдоподобной, чем стотысячные армии диванных патриотов.

Последним же я скромно посоветую: чтобы не выглядеть так, будто вам скрепу не туда забили, почитайте разные исследования, посопоставляйте данные, посчитайте - может, просветление и наступит. Ну, а уж коли ваш реактивный двигатель покою не даёт, используйте его немного более продуктивно: к примеру, наймитесь летом волонтёром в археологическую экспедицию - хоть к тому же Двуреченскому - чтобы, так сказать, изнутри вскрыть обман 6-). Счастливого вам пути!

(С) Честный Инженер https://nquatro.ru/threads/762/

История России в фильмах

Поздравляю мужчин с Днём Защитника Отечества и Днём Советской армии и Военно-морского флота (кто вырос в Советском Союзе).

Представляю кадры из советских и российских фильмов про Защитников Отечества, начиная с Древней Руси:

Русско-половецкие войны (XI –XII) - х/ф Илья Муромец (1956).

Невская битва (15.07.1240) - х/ф Александр. Невская битва (2008).

Ледовое побоище (5.04.1242) - х/ф Александр Невский (1938).

Куликовская битва (8.09.1380) - м/ф Лебеди Непрядвы (1980).

Осада Казани (23.08–2.10.1552) - х/ф Иван Грозный (1944).

Московская битва (22–25.08.1612) - х/ф Минин и Пожарский (1939).

Полтавская битва (27.06.1709) - х/ф Слуга государев (2007).

Сражение у мыса Тендра (28–29.08.1790) – х/ф Адмирал Ушаков (1953).

Швейцарский поход Суворова (10–27.09.1799) - х/ф Суворов (1940).

Бородинское сражение (26.08.1812) - х/ф Война и мир: 1812 год (1967).

Синопское сражение (18.11.1853) – х/ф Адмирал Нахимов (1946).

Оборона Шипки (9–14.08.1877) – х/ф Герои Шипки (1954).

Оборона крепости Осовец (1914–1915) - х/ф Атака мертвецов: Осовец (2018).

Моонзундское сражение (12–20.10.1917) - х/ф Моонзунд (1987).

Перекопско-Чонгарская операция (7–17.11.1920) - Х/ф Служили два товарища (1968).

Бои на Халхин-Голе (11.05–16.09.1939) - х/ф Слушайте на той стороне (1971).

Битва за Сталинград (17.07.1942–2.02.1943) - Х/ф Сталинградская битва (1949).

Курская битва (5.07–23.08.1943) - х/ф Освобождение. Огненная дуга (1969).

Штурм Берлина (25.04–2.05.1945) - х/ф Освобождение. Последний штурм (1971).

Маньчжурская операция (9.08–2.09.1945) - х/ф Приказ: перейти границу (1982).

Афганский конфликт (1979–1989) - х/ф Груз 300 (1990).

Первая чеченская кампания (1994–1996) - х/ф Блокпост (1998).

Вторая чеченская кампания (1999–2009) - х/ф Грозовые ворота (2006).

Операция по принуждению Грузии к миру (8–12.08.2008) - Х/ф Август. Восьмого (2012).

Ещё больше фильмов по сражениям и войнам России Вы можете посмотреть в моём видео: