Спасители Отечества - 1612

Спасители Отечества — 1612

В Омской крепости состоялся Фестиваль-реконструкция битвы за Москву 1612 года, так же известной как "Битва на девичьем поле", одно из решающих сражений Смутного времени.

Победа русских ополченцев предопределила дальнейшее изгнание интервентов из Москвы и положила начало освобождению Русского государства от иностранной оккупации.

400 повозок Ходкевича. Битва за Москву

В 1612 году Минин и Пожарский совершили чудо. Им удалось выбить польские войска из Москвы и переломить ход грандиозной Смуты, чуть не разрушившей русское государство до основания. Пытались многие, но получилось только у этих двоих. И в основе этой победы были не только высокие моральные качества, но и четкие, разумные действия.

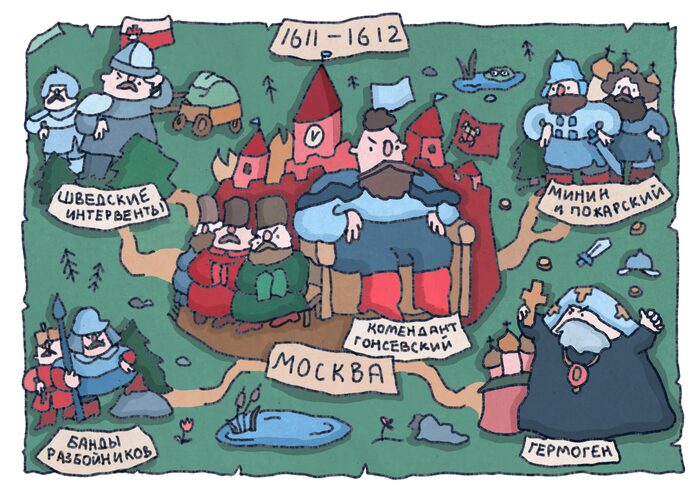

Первое ополчение

К 1610 году Россия была погружена в глубокую анархию. На фоне гражданской войны в страну вторглась польская армия. В генеральном сражении у села Клушино русские были наголову разгромлены, а группа бояр в Москве устроила государственный переворот. Царь Василий Шуйский был насильно пострижен в монахи — и затем вывезен в Польшу. Столица была занята польским гарнизоном. Царем провозгласили польского королевича Владислава. Семибоярщиной — коллаборантским советом аристократии — поляки попросту помыкали. Северо-запад страны терзали шведские интервенты, захватившие ряд городов.

Правда, Владислав в Москву не поехал, а поляки мало что контролировали, кроме самой столицы. Снаружи творились дела темные и страшные. По стране перемещались мелкие и крупные банды, группировки, присягнувшие различным самозванцам, отряды наемников и армии, грабившие все, что видели.

Это даже нельзя было назвать иноземным завоеванием: не обеспечивался такой порядок, какой могли бы принести оккупанты.

На этом этапе на передний план неожиданно вышел патриарх Гермоген. Глубокий старик 80 лет, но энергии ему доставало на десятерых. Патриарх стабильно ставил палки в колеса всем самозванцам, за что сидел в монастырской тюрьме, но пыла не утратил. Он настаивал на избрании царем либо Михаила Романова, либо, если уж не обойтись без Владислава, — то на переходе королевича в православие. На это поляки пойти не могли, считая Россию завоеванной страной, лояльность которой покупать не требуется.

Гермоген прямо из Москвы рассылал повсюду памфлеты, в которых проклинал Владислава, короля Сигизмунда, интервентов как таковых и призывал организовать восстание и избрать на царство русского. Просто так убивать его поляки и Семибоярщина побаивались из-за его авторитета, а на угрозы в свой адрес патриарх отвечал только проклятиями.

Гермоген придал новый импульс сопротивлению — идея созыва земского собора и выборов царя захватила умы.

Как ни странно, чуть ли не первыми на этот призыв откликнулись сторонники погибшего Лжедмитрия II — главным образом казаки. К ним примкнули отряды служилых людей под командованием рязанского воеводы Прокопия Ляпунова. Вместе они составили Первое ополчение.

В рядах этого войска служил князь Дмитрий Пожарский. На тот момент он считался непримечательным, хотя дисциплинированным и квалифицированным командиром. Не слишком знатный, не слишком влиятельный, не слишком заметный — никто и подумать не мог, что именно этот человек позже возглавит ополчение. Однозначным достоинством все признавали, пожалуй, только честность князя Дмитрия.

Порох и варвары

Чем закончилась попытка французов взорвать Кремль в 1812 году.

Пока ополчение выдвигалось к Москве, в городе набухали беспорядки. С одной стороны стоял Гермоген с его пламенными воззваниями, а с другой — польская солдатня, которая грабила и развлекалась как могла.

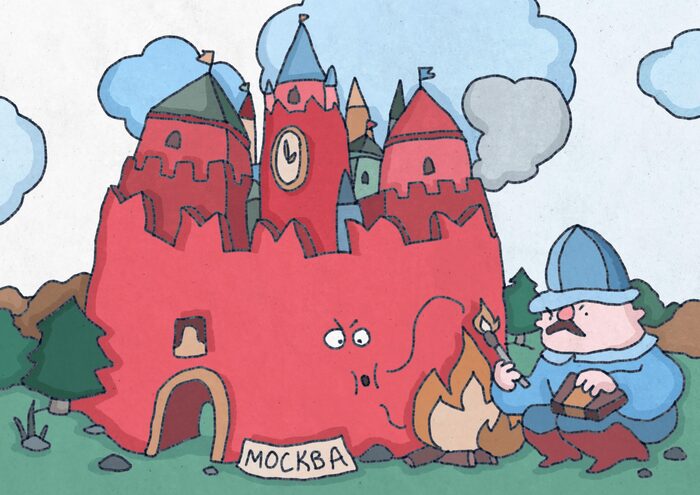

В марте 1611 года между поляками и москвичами случилась стычка, которая быстро переросла в стихийное восстание. Поляки заперлись в центре Москвы, и в городе закипели уличные бои. На фоне предыдущих лет гражданской войны город был напичкан оружием.

Выступление москвичей уже готовилось группой командиров ополчения, которые прибыли в город загодя — включая Пожарского, но здесь восстание вспыхнуло само, и воеводы решили ковать железо пока горячо.

Положение поляков стало критическим. И тогда польский комендант Гонсевский вместе с одним из членов Семибоярщины решил проблему радикально. Он поджег Москву.

Погода была сырая, город, хотя и деревянный, разгорался плохо. Возникла даже гипотеза, будто Москва заколдована, но в конце концов полякам удалось зажечь город в нескольких местах. Благодаря погоде, полностью Москва не выгорела, уцелели каменные сооружения, но повстанцы разбежались тушить свое достояние, и поляки устояли. Сам Пожарский был тяжело ранен.

Первое ополчение было слишком слабым, чтобы полностью блокировать Кремль и Китай-город, где засели поляки. Основной проблемой была дисциплина. Ляпунов и казачьи командиры не смогли наладить снабжение и «остановить корчму», к тому же лидеры постоянно ругались по поводу дальнейших планов и общего руководства войском. Не обошлось без успешной психологической войны со стороны поляков — Гонсевский распространял поддельные грамоты от лица Ляпунова, где призывал уничтожать казаков-мародеров.

В результате Ляпунов, старый служака, которого выводили из себя казачий анархизм и мародерство, явился для переговоров к казачьему атаману Заруцкому, чтобы попытаться ввести его в какие-то рамки. Но Прокопий Ляпунов вел себя крайне жестко и в итоге был просто зарублен. Первое ополчение оказалось обезглавлено. Многие разочарованные дворяне разъехались.

К осени 1611 года ополченцы скорее обозначали свое присутствие у Москвы, чем действительно мешали противнику.

Второе ополчение

Кузьма Минин не был ни аристократом, ни военным. Он держал лавку в Нижнем Новгороде, где торговал мясом. В один прекрасный момент Минин решил, что раз признанного царя нет, а страна разрушается, придется брать дело в свои руки.

Он заявил, что во сне к нему начали являться святые, в частности персонально Сергий Радонежский. Нужно заметить, что святые давали Минину очень разумные советы и явно учли печальный опыт прошлого похода на Москву.

Минин начал ровно там, где срезался Прокопий Ляпунов. Если Первое ополчение занималось в первую очередь сбором войск, Второе стартовало со сбора денег. Минин организовал сборы, пожертвовал собственные деньги, и — исключительно важный момент — никто не мог сказать, что он хоть что-то положил себе в карман.

Нижегородцы имели не только добрые намерения. Во-первых, в Поволжье к тому времени скопилось много служилых людей из Смоленской земли. Они оказались там после того, как поляки оккупировали Смоленщину, и эти люди сопротивлялись настолько отчаянно, что теперь могли вернуться домой только «на танке». Эта служилая корпорация была предельно мотивирована и профессиональна, но проблемой смолян было то, что они потеряли свои наделы и страдали от бедности. Деньги требовались, чтобы они могли купить себе лошадей, приличное вооружение, доспехи.

Генерал для этой армии тоже быстро нашелся. Князь Дмитрий Пожарский к тому моменту продолжал лечиться от ран. Он был известен как профессионал, но чуть ли не впереди этого качества — как честный человек. Его репутация сама по себе была такова, что люди хотели именно такого командира. При этом Пожарский сделал сильный и нетривиальный ход. Он не захотел узурпировать всю полноту власти и спокойно передал Минину функции гражданского управления.

Минин в должности «Выборный от всей земли человек» и Пожарский в качестве боевого командира составили отличный тандем.

Кроме того, они заручились поддержкой уже почти умирающего патриарха Гермогена и келаря Троице-Сергиевой Лавры Авраамия Палицына. Так что со стороны духовного сословия помощь тоже была обеспечена: не стоит забывать, что вопросы веры в XVII веке играли куда более мощную и непосредственную роль в жизни людей, чем в наше время.

На призыв Минина и Пожарского откликнулись многие — с одной стороны, служилые, умевшие воевать, а с другой — люди, готовые жертвовать деньги. Вскоре Минин переключился на регулярный сбор налогов, не только с Нижнего Новгорода, но и с Поволжья, а также с других городов. Расширилась и география добровольцев — приходили даже отряды из Тобольска и Чердыни.

Политическая программа Минина была довольно простой — изгнание интервентов и выборы царя на земском соборе всеми сословиями.

Главным преимуществом Второго ополчения была четкая организация работы с минимумом эксцессов. Налоги взымались неукоснительно, причем Минин пресекал даже попытки собственных родственников уйти от общих сборов, а к должникам посылались стрелецкие команды для сбора неуплаченного.

Мародерство и бандитизм пресекались железной рукой. Поляки насмехались над простецким происхождением Минина и в письмах советовали ему вернуться за прилавок. Если бы они знали, что происходит в стане Второго ополчения, они смеялись бы меньше. Пожарский решительно сколачивал распустившиеся за время Смуты разрозненные отряды в единый боевой коллектив. Бандитов и мародеров вешали, зато бойцам неукоснительно платили жалование. Армия была не огромной, но сытой, одетой, обутой, хорошо вооруженной и спаянной. Минин и Пожарский смогли сманить к себе даже небольшой отряд польских наемников.

Дипломатически ополченцы сделали хитрый ход. Из двух держав, вторгшихся в Россию, они смогли договориться о нейтралитете со шведами: в качестве кандидата на русский престол декларировался шведский принц.

От Швеции ополченцы добились нейтралитета, сосредоточившись на главной угрозе — поляках.

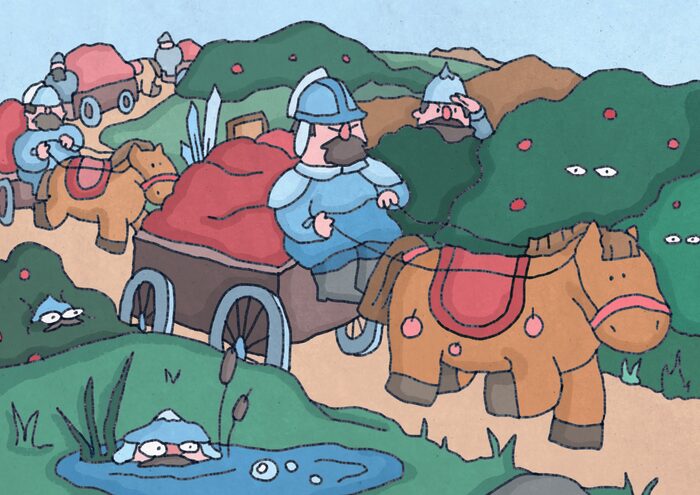

После долгой остановки в Ярославле для сбора войск, денег и проведения переговоров ополченцы двинулись на Москву. На подходе к городу Минин и Пожарский присоединили остатки Первого ополчения. Они прибыли к концу лета, но им требовалось спешить. К Москве приближалось мощное польское войско — армия гетмана Ходкевича.

Расклад сил перед сражением

Ходкевич был одним из великих полководцев своего времени и должен был доставить в Москву огромный конвой — 400 повозок с провиантом и порохом. Выбирая между ним и Пожарским, едва ли нашелся бы кто-то, кто поставил бы деньги на русского военачальника. Вдобавок он имел численный перевес. Под Москвой поляки имели около 10–12 тыс. человек в поле и около 3 тыс. в крепости против примерно 10 тыс. ополченцев в общей сложности. При этом среди войск Ходкевича были этакие супермены своего времени — польские крылатые гусары, неудержимая тяжелая кавалерия.

Однако за всем этим блеском скрывались существенные козыри русской стороны. Минин и Пожарский имели куда больше пехоты, чем Ходкевич. Пехота у поляков в Москве была сильно истощена голодом и болезнями. А биться предстояло в лабиринте острожков, развалин, рвов и улиц полуразрушенной Москвы. К тому же руки Ходкевича связывал обоз.

Одна из важнейших битв русской истории прошла с 1 по 3 сентября 1612 года.

Первые попытки Ходкевича пробиться в город смотрелись неубедительно. Его кавалеристы смогли оттеснить русских в городские кварталы. Но Пожарский твердо руководил боем: экономно расходовал силы, не позволяя тратить резервы слишком быстро. Вылазки из Кремля русские отбили. На улицах польской пехоты не хватало, чтобы успешно пробиваться вперед. Кавалерия вязла в боях — по ней стреляли с чердаков, из подворотен.

Однако новый натиск поляков оказался почти неудержим. На сей раз Ходкевич атаковал через Замоскворечье. Небольшой отряд пробился даже в сам Кремль. Один из острожков, которыми ополченцы окружили Кремль, был взят на саблю.

Между тем Ходкевич убедился, что путь в Кремль свободен, и ввел в Москву то главное, с чем пришел, — свои 400 телег. Это стало его главной ошибкой.

После потери острожка русская пехота не разбежалась, а рассредоточилась по оврагам и развалинам. Перегруппировавшись, она бросилась в контратаку на польское войско, стреноженное обозом. Сам Минин неожиданно взял у Пожарского несколько конных сотен и участвовал в контратаке, которая имела сокрушительные последствия. Ходкевич разом потерял множество пехотинцев, а главное, ополченцам удалось отбить драгоценный обоз.

И здесь Пожарский принял одно из самых важных решений за свою полководческую карьеру. Если бы князь был импульсивным военным гением, он бросился бы на равнину, добивать отступающих поляков. Но тогда он подставился бы под удар тяжелой конницы Ходкевича. Но Пожарский не был гением. Пожарский был профессионалом. Поэтому сделав необходимое и достаточное, русская армия остановилась на валах. Поляки ждали атаки ополченцев до утра. Не дождались.

Для Ходкевича пришло время подвести баланс. Да, в открытом поле он мог затоптать ополчение. Но никто не собирался идти с ним драться в поле. Пехота, чтобы прорубаться сквозь мешанину острожков, у него просто кончилась. А главное — зачем после потери обоза прорываться в Кремль? Пожать руку гарнизону? Запереться вместе с ним и умереть с голоду?

Польская армия развернулась и ушла. Теперь русским оставалось только овладеть Кремлем.

Минин и Пожарский спокойно готовились к штурму. В это время в качестве венца московской осады внутри шла оргия каннибалов. Это не шутка и не преувеличение: на фоне общей бескормицы гарнизон начал в буквальном смысле поедать друг друга. Впоследствии русские обнаружили в Кремле чудовищный трофей, достойный фильма ужасов, — бочки с человеческой солониной. Осип Будило, один из командиров гарнизона, писал о последних днях осады:

Пехотный поручик Трусковский съел двоих своих сыновей; один гайдук тоже съел своего сына, другой съел свою мать; один товарищ съел своего слугу; словом, отец сына, сын отца не щадил; господин не был уверен в слуге, слуга в господине; кто кого мог, кто был здоровее другого, тот того и ел. Об умершем родственнике или товарище, если кто другой съедал такового, судились, как о наследстве, и доказывали, что его съесть следовало ближайшему родственнику, а не кому другому.

Ну а пока гарнизон поедал сам себя, Минин и Пожарский спокойно готовили штурм. 1 ноября они взяли Китай-город, блокировав интервентов в Кремле. С осажденными вели переговоры: членам Семибоярщины гарантировали личную безопасность, от поляков требовали сдаваться без предварительных условий — если же те хотели продолжать артачиться, им бы просто предоставили возможность дальше предаваться своим изысканным гастрономическим упражнениям.

5 ноября 1612 года было достигнуто соглашение — поляки капитулировали. 6 ноября остатки гарнизона сложили оружие. Многие из них умерли в ближайшие недели — пленных взяли в состоянии крайнего истощения.

В 1613 году в Москву съехались выборные от всех сословий. По итогам царем был избран Михаил Романов. Это был первый за очень долгое время признанный всеми государь, чья легитимность не вызывала вопросов. Правду сказать, все понимали, что его избрали не в качестве сильного правителя, а наоборот — как компромиссную фигуру. Реальную власть делили группы аристократов.

Минин с тех пор жил в царском дворце, пользуясь статусом доверенного лица царя. Пожарский стал боярином и также до конца своих дней оставался одним из приближенных монарха. В пантеон национальных героев они вошли навсегда — и полностью заслуженно.

Смута завершилась к 1618 году, когда были подписаны договоры с Польшей и Швецией. Русское государство теряло крупные территории, было отрезано от выхода к морю, но сохраняло хребет.

Победа Второго ополчения — это без малейшего преувеличения хорошо организованное чудо.

В ситуации, когда страна лежала в руинах, а государства не было вообще, общество взяло управление в свои руки. Команда победителей в этой национальной войне как будто была специально подобрана ради более драматичного сюжета — армейский командир без особых претензий, священник и купец, бизнесмен средней руки.

Эти очень разные люди смогли объединиться ради общего дела, показать пример одновременно личной честности и чистоплотности — и разумной организации своего похода. Ополчение дало пример того, как в, казалось бы, безнадежной ситуации воля и разум позволяют сделать невозможное.

Взято с https://www.mn.ru/long/400-povozok-hodkevicha-bitva-za-moskv... . Автор - Евгений Норин

Минин и Пожарский спасли Россию, но откуда они взяли деньги на войско, если в казне не было ни копейки. Как это объясняют историки?

Все знают, что Козьма Минин и Дмитрий Пожарский спасли Россию. Но не все знают откуда они взяли на это деньги, ведь на войско нужны были средства. И не малые. А денег в нужном количестве у них не было. Даже близко.

Итак. Князь Пожарский был профессиональным военным, который прошёл очень многие сражения Смутного времени, а Козьма Минин был обычным и не самым зажиточным купцом из Нижнего Новгорода. Вернее родился он в Балахне, а затем семья перебралась в Нижний.

Так вот как все мы помним, собрался Земский Собор, на котором было принято решение восстать против поляков и шведов, и изгнать их с Руси. Все поддержали князя Пожарского и купца Минина.

Встал вопрос, что нужно войско. Добровольцев набрали без проблем. Слишком многие хотели освободить Родину. А вот с деньгами возникла проблема. Новгородская казна была практически пуста. Пошли спрашивать у местных. Мол хотите изгонять поляков- давайте скидывайте. Местные пожали плечами, вывернули карманы и выяснилось, что нужной суммы не наберётся.

Тогда Пожарский с Мининым пошли к богатым жителям города просить дать денег на войско. Те начали отнекиваться: "У меня сейчас свободных денег нет. Я закупил товары и они в пути на Каспий". Другой сказал, что у него деньги в далёком Архангельске. Третий заявил, что его обокрали.

Но Минин и Пожарский хорошо знали, что у зажиточных купцов припасены денежки и они жадничают и просто не хотят с ними расставаться. Поэтому они пошли на хитрость, объявив своё знаменитое "Спасём Русскую Землю любой ценой".

Далее отрывок историка Льва Гумилёва, сына Анны Ахматовой (из его работы "От Руси до России").

Тогда Козьма Минин, великолепно зная сограждан, бросил свой знаменитый клич: «Заложим жен и детей наших, но спасем Русскую землю!» И снова никто не был против. А раз так, то Минин с выборными людьми взял силой и выставил на продажу в холопы жен и детей всех состоятельных граждан города. Главам семейств ничего не оставалось делать, как идти на огороды, выкапывать кубышки с запрятанными деньгами и выкупать собственные семьи. Так была спасена Мать-Россия.

Жёстко? Несправедливо? Наверное, но так решили пассионарии и спасители земли Русской. Таким образом богатейшая знать вынужденно, но все же дала деньги на войско. Здесь нужно добавить, что часть знати отдала деньги ДОБРОВОЛЬНО.

"Минин и Пожарский действовали не столько жестоко, сколько жёстко, потому что не было времени каждому объяснять, что Русь должна быть свободной, а не превращаться в колонии Польши и Швеции"-Гумилев

Часть знати и добровольцы это хорошо понимали, остальных нужно было заставить ради общего дела.

То есть вывод такой-иногда нужно действовать, а не болтать. Тогда это был как раз такой случай.

Русское войско очень скоро осадило Москву. После победы поляки и шведы сдались, правда предприняли попытку удержать власть. У поляков был отличный полководец, прошедший турецкие войны. Ян Кароль Ходкевич. Он попытался деблокировать поляков, осаждённых в Москве. Но его войско погибло.

Его разбили казачьи отряды Дмитрия Тимофеевича Трубецкого. Русь была спасена, а польско-шведские интервенты по Деулинскому соглашению отступили, но за ними остались русские города- Смоленск, Запорожье, Чернигов и часть стратегических земель устья Невы. Путь к Балтике по-прежнему был закрыт для России. Смутное время завершилось, но последствия были крайне тяжёлыми, если не сказать катастрофическими. Впереди нашу Родину ждали тяжкие испытания, но она преодолеет все невзгоды и раздаст всем ненасытным по самые макушки. С праздником, дорогие читатели.

4 ноября, Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери

Празднование в честь Казанской иконы установилось вскоре после её обретения. Однако особое значение образ приобрёл позднее, в тяжёлые годы Смутного времени. 22 октября 1612 года (по новому стилю — 4 ноября) список иконы находился в стане народного ополчения под предводительством князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина.

Во время решающего сражения за Москву икона стояла перед воинами, благословляя их на подвиг во имя освобождения Родины. Когда столица была освобождена, народ увидел в этом не человеческую силу, а промысел Божией Матери. По повелению царя Михаила Феодоровича был установлен второй день празднования Казанской иконы — 4 ноября.

В 1648 году, в благодарность за рождение наследника царя Алексея Михайловича, празднование 4 ноября было распространено на всю Россию. Так явление Казанской иконы стало символом небесного заступничества над землёй Русской.

В 1812 году, во время Отечественной войны, Казанская икона вновь сопровождала русское воинство. Перед ней молились солдаты и полководцы, и Богородица вновь показала Своё покровительство, приведя народ к победе.

Во время Великой Отечественной войны Святейший Патриарх Сергий молился перед образом Казанской Богородицы, укрепляя веру народа в испытаниях. Этот образ остался знамением единства, верности и духовной силы православной Руси.

В 2023 году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла древний подлинник Казанской иконы был вновь торжественно возвращён в Казанский собор на Красной площади, где пребывает ныне как напоминание о непрестанном покрове Царицы Небесной над нашим Отечеством.

С Днём народного единства, великая Россия!

История нашей державы убедительно доказывает: мы непобедимы, когда едины.

Ни одна внешняя сила не вправе диктовать нашей стране, как ей жить и развиваться.

Наш народ — народ-творец, народ-победитель. Он сам определяет свою судьбу, своё будущее, развитие своего Отечества.

С праздником, дорогие друзья!

Пусть сила нашего единства всегда хранит Россию. 🙏