Амаликитяне, известные в египетских источниках как шасу, представляли собой древний народ, обитавший в пустынных районах Негева и Синая, между Египтом и Палестиной (Васильев А.С. Шасу новоегипетских источников: к вопросу об идентификации // Древний Восток и античный мир. М., 1998. С. 13). Их происхождение остаётся предметом споров. Некоторые считают их потомками Амалика, сына Елифаза и внука Исава, что делает их родственниками евреев и едомлян (Быт. 36:12). Другие указывают на упоминание амаликитян в более раннем контексте (Быт. 14:7), что ставит под сомнение их связь с Исавом. Третья точка зрения предполагает, что амаликитяне были смешанным народом, включавшим семитские и хамитские племена. Они вели кочевой образ жизни, подобно современным бедуинам, проживая в палатках и пещерах, и владели лишь несколькими городами (Циркин. Указ. соч. С. 131). Основным источником их дохода был разбой, грабежи караванов, следовавших между Египтом и Палестиной. В пустыне Рефидим амаликитяне неожиданно напали на израильтян, только что перешедших Красное море, но Божья защита позволила евреям одержать победу (Ренан. Указ. соч. С. 75).

Это столкновение сопровождалось пророчеством: «И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что Я совершенно изглажу память Амаликитян из поднебесной. Ибо, сказал он, рука на престоле Господа: брань у Господа против Амалика из рода в род» (Исх. 17:14, 16). Пророчество предвещало постепенное уничтожение амаликитян, которое растянулось на века. Саул, Давид и другие вожди Израиля наносили им поражения (1 Цар. 27:8; 30:1; 2 Цар. 8:12), пока во времена царя Езекии колено Симеоново окончательно не истребило этот народ (1 Пар. 4:43). По свидетельству Иосифа Флавия, потомком амаликитян был Аман, первый министр царя Артаксеркса, замышлявший уничтожить иудеев, но благодаря мужеству царицы Есфирь он был казнён (Иосиф Флавий. Указ. соч. Т. 2. Книга 11. Глава 6, 5. С. 72).

Амаликитяне отличались жестокостью и развращённостью, упорно отвергая Божьи призывы к покаянию. Поэтому Господь повелел Саулу полностью уничтожить их, включая имущество. Саул начал выполнять Божий приказ: «Он быстро собрал все свои вооруженные силы и, подвергнув их в Галгале исчислению, нашёл, что они достигают четырехсот тысяч человек, не считая представителей колена Иудина, которое одно выставило тридцать тысяч воинов. Ворвавшись с этими войсками в область амаликитян, Саул поместил множество отдельных отрядов по ложбинам около одной реки в засаде, так что таким образом ему представилась возможность не только нанести урон врагам в открытом бою, но и неожиданно напасть на них во время переходов, окружить их и затем подвергнуть беспощадной резне» (Иосиф Флавий. Указ. соч. Т. 1. Книга 6. Глава 7, 2. С. 284–285). Саул успешно атаковал города амаликитян, используя осадные орудия, подкопы, насыпи и перекрытие путей снабжения. Однако, захватив царя Агага, он пощадил его, впечатлённый его красотой и статью, а народ сохранил часть скота и добычи, нарушая Божий запрет.

Саул был доволен походом и даже воздвиг на горе Кармил памятник в свою честь (1 Цар. 15:12), забыв, что победа была дарована Богом. В этот момент к нему пришёл пророк Самуил: «Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: благословен ты у Господа; я исполнил слово Господа. И сказал Самуил: а что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу? И сказал Саул: привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему; прочее же мы истребили» (1 Цар. 15:13–15). Самуил напомнил Саулу о Божьем повелении: «И послал тебя Господь в путь, сказав: „иди и предай заклятию нечестивых Амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их“. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу, и сделал зло пред очами Господа?» (1 Цар. 15:18–19). Саул оправдывался, утверждая, что сохранил добычу для жертвоприношения, но Самуил ответил: «Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов; ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство; за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем» (1 Цар. 15:22–23).

Этот урок актуален и сегодня. Многие христиане приносят Богу молитвы и жертвы, но игнорируют Его заповеди, такие как четвёртая заповедь о субботе или вторая заповедь о запрете идолов. Нарушение Божьих законов ради «благих» целей, как это делал Саул, Библия называет мерзостью: «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва — мерзость» (Прит. 28:9). Саул оправдывал свой грех намерением принести жертву, подобно тому, как христиане в IV веке перенесли празднование субботы на воскресенье, желая почтить воскресение Христа и отмежеваться от евреев. Однако такие изменения, были продиктованы корыстью: «Стремясь приумножить славу своего победоносного возвращения, Саул, подражая обычаям окружающих языческих народов, пощадил жизнь Агага, свирепого, воинственного царя амаликитян. Народ же оставил себе лучших волов, овец и вьючных животных, оправдывая свой грех тем, что принесет их в жертву Богу» (Уайт Е. Патриархи и пророки. Заокский: Источник жизни, 1993. С. 628–629). Перенос субботы на воскресенье был мотивирован желанием Константина объединить язычество и христианство, что привело к утрате духа Христова учения и появлению инквизиции.

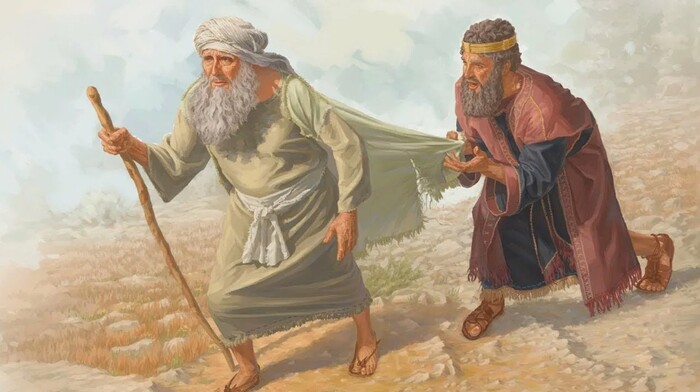

Саул, услышав обличение Самуила, выразил раскаяние: «Согрешил я, ибо преступил повеление Господа, и слово твое; но я боялся народа и послушал голоса их» (1 Цар. 15:24). Однако Самуил ответил жёстко: «Не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем» (1 Цар. 15:26). Причина такой строгости в том, что Саул заботился не о Божьем прощении, а о сохранении авторитета перед народом. Когда Самуил повернулся, чтобы уйти, Саул ухватился за его одежду, разорвав её, и Самуил сказал: «Ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя» (1 Цар. 15:28). Саул просил: «Почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем» (1 Цар. 15:30), показывая, что его волновала репутация, а не Божья воля.

Современный мир отражает поведение Саула: гордость и стремление к внешнему достоинству часто преобладают над смирением. Люди, живущие аморально, оправдывают свои действия, возвышая себя в собственных глазах. Реклама, представляющая беспорядочные связи как «красивую любовь», скрывает их безнравственность. Подобно Саулу, многие христиане, нарушающие Божьи заповеди, продолжают служение, не желая признавать грех из страха потерять репутацию. Если бы Саул искренне покаялся и принял Божий приговор, его судьба могла бы быть иной. Библейские герои, такие как Моисей и Павел, открыто признавали свои ошибки, не скрывая их, в отличие от Саула, предпочитавшего воздвигать памятники.

Самуил, согласившись остаться с Саулом ради народа, публично казнил Агага: «И подошел к нему Агаг дрожащий, и сказал Агаг: конечно горечь смерти миновалась? Но Самуил сказал: как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына. И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале» (1 Цар. 15:32–33). Казнь Агага, жестокого царя, была исполнением Божьего приговора, который Саул проигнорировал (Иосиф Флавий. Указ. соч. Т. 1. Книга 6. Глава 7, 2. С. 288). Самуил действовал не из жестокости, а из послушания Богу, в отличие от обычаев того времени, когда пленных царей подвергали мучениям.

Самуил глубоко переживал за Саула: «И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей; но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем» (1 Цар. 15:35). Его обличения были продиктованы любовью и желанием спасти царя, в отличие от современных упрёков, часто мотивированных желанием унизить. Самуил молился за Саула и народ, несмотря на их непослушание, показывая пример истинной любви. Этот урок напоминает, что Божья воля всегда исполнится, и если мы не следуем ей, это сделают другие, как сказано: «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для Иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете» (Есф. 4:14).