Русское авось и глупая авария уникального Ту-134

24 июня 2003 года авиалайнер Ту-134 модификации «СХ», принадлежавший авиакомпании «Воронежавиа», готовился к вылету из аэропорта Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ) для проведения аэрофотосъёмки в районе Салехарда. На борту было 9 человек.

Стоит остановиться подробнее на этой модификации «СХ». Согласно постановлению Совета Министров СССР, в 1981 году на базе Ту-134А-3 для Министерства сельского хозяйства была создана модификация Ту-134 «СХ» (сельскохозяйственный). Самолёт предназначался для мониторинга состояния почв на необъятных просторах Советского Союза, что позволяло контролировать рост посевов, судить о поражении их вредителями и прогнозировать урожайность.

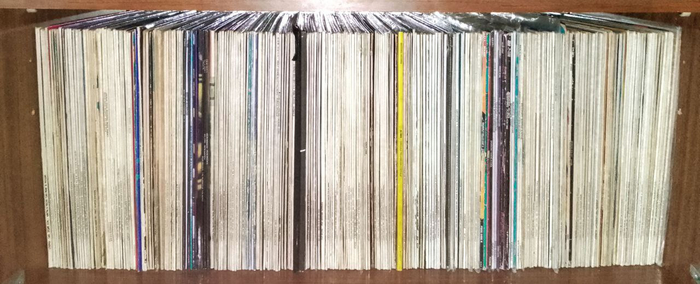

Узнать Ту-134СХ на перроне или в полёте было очень просто. Поскольку весь пассажирский салон авиалайнера, ранее вмещавший 79 человек, занимала аппаратура, количество иллюминаторов значительно уменьшили, а аварийные выходы вообще ликвидировали. Экипаж состоял из двух пилотов, бортинженера, штурмана и операторов спецоборудования для различных видов съёмки земной поверхности.

В нижней части фюзеляжа были три герметичных фотолюка, закрытых плоским стеклом. В салоне были установлены многозональные аэрофотоаппараты фирмы «Цейсс-Икон» немецкого производства и топографический фотоаппарат для картографирования. Имелся также шестиканальный сканер французской фирмы «Matra». В задней части салона находилась фотолаборатория для проявки плёнки и перезарядки кассет. Под корневыми частями крыла крепились на пилонах восьмиметровые сигарообразные контейнеры с антеннами радиолокационной станции бокового обзора.

Картографирование производилось на высотах 3000–6500 метров и скоростях 350–750 км/ч. За один вылет «обозревался» район площадью до 10 000 км². В отличие от аэрофотосъёмки, которую во многих регионах удавалось производить всего 25–35 дней в году из-за сплошной облачности, радиолокационная съёмка возможна круглый год, в любую погоду и в любое время суток. На радиолокационной карте видны сухие, влажные, засоленные и заболоченные участки. Радиолокационная станция «видит» даже сквозь сухой снежный покров, позволяя следить за состоянием озимых культур.

Ту-134СХ был оснащён навигационным комплексом, позволявшим при съёмке ходить параллельными галсами, автоматически возвращаться по пройденному маршруту или лететь в любую точку, заданную оператором. А увеличенный запас топлива в 14,4 т позволял совершать полёты для съёмок земной поверхности продолжительностью до 4,5 часов. Съёмка одного квадратного километра суши или моря с Ту-134СХ обходилась в 2,4 раза дешевле, чем с Ан-26, в 2,7 раза дешевле, чем с Ан-30, и в 4,6 раза - чем с Ми-8. До 1989 г. выпустили 9 серийных машин Ту-134 модификации «СХ». Все они попали в Воронежский объединённый авиаотряд.

Самолёты этой модификации применялись в различных исследованиях, причём не только в сельском хозяйстве. Так, с 27 октября по 4 ноября 1988 г. Ту-134СХ участвовал в экспедиции «Арал-88», изучавшей экологическую катастрофу в зоне Аральского моря. Виновниками бедствия были земледельцы, забиравшие для орошения хлопковых полей почти всю воду из Амударьи и Сырдарьи, впадающих в Арал. Оказалось, что половина воды уходит сквозь стенки каналов, построенных без какой-либо гидроизоляции. Были определены участки каналов, которые надлежало забетонировать в первую очередь, чтобы снизить потери воды.

15 февраля 1989 года Ту-134СХ использовался для оценки ущерба от землетрясения в Армении, унесшего жизни 25 000 человек. 10 января 1990 года Ту-134СХ участвовал в экологической акции «Невская губа», связанной с изучением последствий возведения дамбы для защиты Ленинграда от наводнений. Кроме того, самолёт применялся как разведчик рыбы на Камчатке, как ледовый разведчик на Крайнем Севере, а также нёс службу в лесном хозяйстве и геологии.

Ту-134СХ. Автор: Артём Норильский. Источник: https://russianplanes.net/id342349

В застойные и смутные 80-е эксплуатация Ту-134СХ протекала с большими организационными проблемами. В Воронеже подготовили экипажи для девяти машин, а поступило сначала всего две. К августу 1988 года в строю было 4 самолёта. Никак не удавалось решить вопрос с повышенной оплатой труда экипажей, поскольку «пробить» для Ту-134СХ статус самолёта-лаборатории оказалось неимоверно сложно. К тому же, в ходе полётов лайнеры постоянно выявляли загрязнение окружающей среды и прочие безобразия, после чего разные ответственные лица получали «по шапке», и вскоре чиновники стали мешать проведению воздушного мониторинга.

В результате половина машин стояла без дела. Мало-помалу, в условиях «дикого рынка», процветавшего как в стране, так и в авиации, созрело решение переделать самолёты в административные/грузовые и продать. Первым стал RA-65930, в 1995 г. переделанный в грузо-пассажирский. Но из-за отсутствия аварийных выходов он был малопригоден для пассажирских перевозок. Поэтому в конце 1999 года при капремонте самолёт снова доработали: прорезали дополнительные окна и аварийные выходы, смонтировали роскошный интерьер, превратив его в 40-местный «салон». Он получил обозначение Ту-134А-3М.

Борт RA-65930. Автор: Александр Шулик. Источник: https://russianplanes.net/id27089

К августу 2002 года переделали все воронежские Ту-134 «СХ», кроме борта с номером RA-65929. Вот про него и пойдет наш рассказ.

Итак, в этот день погода на аэродроме Нягань была отличной: ветер слабый 3 метра в секунду, видимость более 10 километров, ясно, температура воздуха +20 градусов. При выполнении взлета активное пилотирование осуществлял командир.

В процессе разбега самолёт начал уклоняться влево. При отклонении руля направления вправо, с целью удержания самолёта на осевой линии полосы, экипаж заметил, что при нажатии на правую педаль требовалось приложить большее усилие, чем при нажатии на левую. При этом командир не распознал особой ситуации, считая, что увод самолёта обусловлен действиями второго пилота, и спросил его:

Ты чего нажимаешь на педаль?

На что второй пилот ответил:

Я вообще не трогаю

Руль направления - это подвижная часть вертикального стабилизатора в хвостовой части самолёта, которая управляет его движением вокруг вертикальной оси (так называемым рысканьем). Он отклоняется при помощи педалей: правая педаль поворачивает руль вправо (нос самолёта уходит вправо), левая - влево. Таким образом, пилоты с помощью педалей контролируют курс самолёта на земле при разбеге и в полёте - особенно при взлёте и посадке, а также при сильном боковом ветре.

В дальнейшем, на скорости 150 км/ч, командир понял, что одними только действиями с рулём направления он не сможет удержать лайнер на полосе. Тогда он переключил переднюю стойку со взлётного режима, когда она зафиксирована по курсу взлёта, на режим руления, когда её можно поворачивать. Однако значительные отклонения носового колеса в режиме «Руление» вызвали нерасчётные нагрузки на шины носовой стойки, что в итоге привело к их разрушению.

На самописцах лайнера зафиксировалась команда «включение тормозов», которая регистрировалась до окончания движения самолёта. Это один из пилотов, стремясь удержать борт на полосе, так давил на правую педаль, что активировал тормоз. После начала непреднамеренного использования тормозов темп набора скорости замедлился.

На скорости 250 км/ч командир взял штурвал «на себя» для отрыва от полосы. Однако через 3,5 секунды он принял запоздалое решение о прекращении взлёта: перевёл режим работы двигателей на малый газ, включил реверс и отклонил штурвал «от себя». В процессе прекращения взлёта интерцепторы не выпускались, и аварийное торможение не использовалось.

Самолёт проехал всю бетонную полосу длиной 2532 метра, выкатился на грунт и остановился в 577 метрах от торца взлётно-посадочной полосы. При движении по грунту произошло разрушение носовой стойки шасси. Самолёт получил значительные повреждения. Никто из находившихся на борту не пострадал. Воздушное судно было признано не подлежащим восстановлению и впоследствии порезано на металлолом.

При расследовании аварии было установлено, что в период с мая по июнь 2003 года на данном самолёте выполнялось плановое техническое обслуживание. В его ходе инженерно-технической службой авиакомпании «Воронежавиа» была произведена замена гидроусилителя руля направления. На самолёт был установлен гидроусилитель ГУ-108Д со следами значительной коррозии, что свидетельствовало о нарушении условий его хранения и плохом контроле со стороны служб. Кроме того, при осмотре гидроусилителя после авиационного происшествия было выявлено отсутствие красной эмалевой краски на стопорном винте ГУ-108-300, что указывало на то, что гидроусилитель не был должным образом установлен и закреплён.

В ходе предыдущих полётов наблюдалось постепенное увеличение времени полного хода гидроусилителя при отклонении правой педали. Это может свидетельствовать о том, что регулировочные работы после замены агрегата были выполнены не в полном объёме. Разрегулировка гидроусилителя приводила к увеличению усилий при отклонении правой педали, а также к уклонению самолёта влево при рулении, взлёте и посадке.

Тот самый борт в Нягане в 2011 году. Автор: Вадим874, источник: https://russianplanes.net/

Командир экипажа в ходе эксплуатации данного самолёта неоднократно отмечал возникновение повышенных усилий при нажатии на правую педаль и устно сообщал об этом инженеру, выполнявшему техническое обслуживание. Однако, в нарушение требований руководящих документов, соответствующих записей в бортовой журнал внесено не было. Опрошенный инженер, в свою очередь, утверждал, что ранее замечаний по работе систем самолёта не поступало, а по факту устных заявлений командира давать пояснения отказался.

Таким образом, полёты фактически выполнялись на неисправном воздушном судне, с невыясненной и неустранённой причиной затяжеления при отклонении правой педали. И в день происшествия, 24 июня, при подготовке к полёту командир вновь отметил, что для отклонения правой педали требуется значительно большее усилие, чем для левой. На наличие очевидной неисправности указывала и реплика командира второму пилоту, зафиксированная бортовым речевым самописцем:

Ещё нажимай, вот так, а то мне всё тяжелее. Нажимай. Сломаем педаль или ноги.

Согласно Руководству по лётной эксплуатации самолёта Ту-134, увеличение усилия на педалях свидетельствует об отказе гидроусилителя. Несмотря на это, экипаж принял решение о выполнении взлёта. Русское «авось» перевесило сомнения в безопасном исходе полёта.

Комиссия по расследованию данного авиапроисшествия пришла к выводу, что его причиной явилось сочетание ряда следующих факторов. Во-первых, некачественное выполнение инженерно-техническим персоналом авиакомпании "Воронежавиа" работ по замене и регулировке гидроусилителя ГУ-108Д. Во-вторых, принятие экипажем воздушного судна решения на выполнение взлета, несмотря на отмеченные в ходе предполетной подготовки значительные усилия при отклонении правой педали. В третьих, несвоевременное прекращение взлета при затяжелении управления рулем направления.

Расследования авиакатастроф в Телеграм