Как писать исторические статьи при помощи ИИ, итоги моего исследования

Кому близка следующая ситуация:

вы месяцами копаетесь в источниках, выстраиваете аккуратную аргументацию, следите за терминами. Наконец пишете текст, публикуете его… и видите:

• пару лайков,

• один комментарий «много букв»,

• и длинную полосу молчания.

Знакомо?

Парадокс в том, что качество содержания и виральность в интернете живут по разным законам. Можно быть правым, точным, аккуратным — и всё равно остаться непрочитанным. Не потому что вы плохой автор, а потому что мозг читателя устроен немного иначе, чем академический текст.

Хорошая новость: это можно исправить. Причём именно с помощью ИИ — если использовать его не как «магическую кнопку по мгновенному переписыванию всего контента», а как инструмент, работающий по понятной методике.

Ниже — развернуто, по шагам.

1. Почему исторический текст никто не читает

Исторические статьи особенно уязвимы: они сложные, насыщенные фактами, но попадают в ленту там же, где мемы, короткие новости и котики. И сталкиваются с несколькими системными проблемами.

1.1. Факты без людей

«В 1234 году произошло то-то. В 1235 — то-то».

Умно, точно, но мозг читателя так не живёт. Он ищет:

• героя,

• выбор,

• цену этого выбора.

Если в тексте нет человека — читатель не привязывается.

1.2. Канцеляризмы и академический тон

«Данное явление характеризуется…», «представляет собой…», «следует отметить, что…».

Мозг в онлайне считывает такие формулы как сигнал: «Это будет долго и тяжело» — и переключается на что-то попроще.

1.3. Перегруз деталями

Три даты, четыре топонима, длинная подчинённая конструкция — всё в одном абзаце.

Читатель теряет опору: не понимает, за что «зацепиться», и тихо выпадает.

1.4. Нет парадокса

История цепляет тогда, когда ломает ожидание:

• «предатель» оказывается спасителем;

• «злодей» принимает самый нравственный выбор;

• «случайное» событие оказывается точкой перелома.

Если текст развивается строго прямолинейно и предсказуемо, мозг не получает дофаминовую подпитку и не видит смысла дочитывать.

1.5. Рассинхрон с форматом площадки

Пикабу, Дзен, соцсети — это:

• короткие блоки,

• яркие заходы,

• текст, который удобно «сканировать» глазами.

Если подавать туда текст как мини-монографию, он почти неизбежно не будет читаем.

2. Что ИИ реально может сделать для историка

ИИ не станет за вас читать источники и не придумает честную интерпретацию. Зато он отлично подходит для второго этапа — превращения сырых знаний в читаемый формат.

Сильные стороны ИИ-редактора

Он хорошо умеет:

• перестраивать структуру текста;

• снимать канцелярит и утяжеляющие обороты;

• добавлять чёткие заходы и параграфы-«якоря»;

• удерживать тон под нужную аудиторию (не «детский», не «псевдонаучный»);

• следить за объёмом и ритмом под формат площадки.

Где нужна рука историка

Ваша зона ответственности:

• факты и хронология;

• корректность аналогий и выводов;

• граница между допустимым упрощением и искажением.

Лучший режим работы такой:

Вы задаёте содержание и рамки допустимого. ИИ доводит форму до состояния «это можно читать без боли».

3. Как выглядит «живой» исторический текст для широкой аудитории

Можно мыслить тремя слоями:

1. Когнитивный — понятно ли, о чём речь.

2. Эмоциональный — есть ли чувство, которое хочется разделить.

3. Социальный — хочется ли этим поделиться или обсудить.

История, написанная с ИИ-редактором по внятной методике, обычно строится так.

3.1. Сильная зацепка (первые 2–3 предложения)

Не «В данной статье рассматривается…», а:

• парадокс: «Человек, которого учебник делает предателем, фактически спас страну»;

• неожиданный вопрос: «Почему героя, который сделал всё правильно, история аккуратно забыла?»;

• личный заход: «Я много лет считал этого человека злодеем. Оказалось — всё наоборот».

Задача: за первые секунды дать мозгу ощущение сюрприза и интриги, а не реферата.

3.2. Краткий контекст вместо длинного вступления

Кто, где, когда — в нескольких ясных фразах. Без погружения в десяток второстепенных деталей.

Хороший тест: если убрать вступление, теряется ли понимание? Если нет — контекст раздут.

3.3. Чёткий герой и его выбор

Даже если речь о большой системе (империи, церкви, армии), читатель легче цепляется, когда:

• есть один ключевой персонаж или несколько фигур;

• показан момент выбора, а не только последствия.

ИИ можно просить выделять и усиливать именно эти точки.

3.4. Сцены вместо сухого пересказа

Вместо «он принял непопулярное решение» — маленькая сцена:

• что он видел;

• что ему говорили;

• чего он боялся;

• какую фразу произнёс.

Тут ИИ полезен как «стилист»: он помогает из сухого описания сделать короткий, но объёмный эпизод — без выдумывания фактов.

3.5. Парадокс истории и память

Мозг особенно хорошо запоминает моменты:

• «его забыли, хотя без него всё рухнуло бы»;

• «его считали трусом, хотя он боялся больше всех, но не отступил»;

• «современники его ненавидели, а потом поставили памятники».

Хороший исторический текст в онлайне почти всегда содержит парадокс памяти: как событие воспринимали тогда и как видим его мы.

3.6. Аккуратная связь с настоящим

Широкая аудитория любит момент узнавания: «Это же про нас». Но важно не превращать это в лекцию «вот что вы должны понять».

ИИ можно просить:

• мягко указывать на параллели: «Знакомо?»;

• оставлять вопрос открытым, а не делать агитационный вывод.

4. Как правильно говорить с ИИ, чтобы он помог, а не испортил

Ключевой момент: промпт — это не заклинание, а техзадание. От него зависит, уйдёт ли ИИ в мотивационный пост или останется в историческом жанре.

4.1. Сформулировать рамки

Полезно явно сказать:

• для кого текст: «взрослая аудитория, интересующаяся историей, но не специалисты»;

• что важно сохранить: факты, осторожные формулировки, сложные места;

• чего сделать нельзя: придумывать события, «улучшать» хронологию, выдавливать кликбейт.

4.2. Попросить вначале не переписывать, а диагностировать

Первый запрос к ИИ разумно сделать таким:

«Посмотри на этот текст как редактор исторического материала для Пикабу/Дзена. Скажи, что мешает дочитать до конца: структура, язык, отсутствие героя, слабая зацепка, перегруз деталями. Затем предложи план 4–6 итераций по исправлению».

Так вы получаете:

• «рентген» текста;

• реалистичный план: шаг 1 — структура, шаг 2 — конфликт, шаг 3 — язык, шаг 4 — адаптация под площадку.

4.3. Идти шаг за шагом

Дальше каждый запрос — отдельный шаг:

• «Сейчас сделай только структуру по этому плану, факты не трогай».

• «Теперь усили парадокс и героев, но не меняй уже выстроенную структуру».

• «Теперь займись языком: убери канцелярит, сократи «простыни», сохрани смысл».

• «Теперь подгони объём и оформление под Пикабу / Дзен».

Так ИИ не «ломает» текст каждый раз заново, а последовательно улучшает.

5. Как сделать текст не просто читаемым, а вирусным — без кликбейта

Вирусность в нашем контексте — это когда:

• текст дочитывают;

• по нему спорят в комментариях;

• им делятся с подписью «вот это стоит почитать».

Для этого обычно нужны три вещи.

5.1. Сюрприз

Мозг реагирует на ошибку ожидания. В историческом тексте это:

• неожиданный поворот трактовки;

• герои, ведущие себя «не по учебнику»;

• связь событий, которую читатель не подозревал.

ИИ можно просить специально подчёркивать такие моменты:

«Найди в тексте места, где реальность ломает привычное представление, и сделай их центрами внимания».

5.2. Эмоция

Не истерика, а человеческое сопереживание:

• трагедия и цена выбора;

• несправедливость памяти;

• уважение к тем, кто сделал сложный шаг.

Хороший приём — показывать страх, сомнения, внутреннюю борьбу, а не только итог.

ИИ легко учится вставлять короткие, аккуратные формулировки, которые подсвечивают этот слой.

5.3. Социальный «крючок»

Человек делится текстом, когда:

• выглядит умнее («почитай, тут хорошая постановка вопроса»),

• выглядит человечнее («сильная история, задела»),

• чувствует: «это про нас».

Поэтому в конце статьи хорошо работают:

• открытый вопрос;

• мягкая формулировка вроде «интересно, как бы мы поступили на их месте?»;

• ощущение продолжения разговора, а не финального приговора.

6. Почему одной «хитрой формулировки» мало и нужна система

Можно, конечно, каждый раз придумывать новый промпт, надеяться на удачу и подправлять руками то, что выдал ИИ. Но:

• это отнимает время,

• не гарантирует повторяемости,

• сложно масштабировать, если вы планируете цикл текстов.

Намного эффективнее, когда под рукой есть устойчивая методика, а ИИ работает по ней как по инструкции:

• понятно, какие шаги будут сделаны;

• понятно, что меняется на каждом шаге;

• ясно, как не потерять факты и свою позицию;

• предусмотрен контур сохранения прогресса — каждая версия текста не пропадает, а сохраняется.

7. Зачем для этого нужен архив методики

Вместо того чтобы каждый раз с нуля объяснять ИИ, «как надо», можно один раз упаковать все правила в архив:

• описать, какой исторический текст нам нужен;

• зафиксировать архитектуру (зацепка, герой, парадокс, мораль, открытый финал);

• сформулировать требования к тону, языку, объёму;

• прописать, как считать количество итераций и распределять задачи по шагам;

• добавить инструкции, как хранить каждую версию статьи, чтобы ничего не потерялось.

Такой архив работает как редакторская станция:

1. Вы подключаете его в новом чате.

2. ИИ из первого ответа: диагностирует текст, предлагает план итераций, делает первый шаг.

3. Каждая следующая итерация — это новый, улучшенный слой поверх предыдущего, а не хаотичная переделка.

В результате:

• вы экономите время на рутину;

• сохраняете контроль над фактами и интерпретацией;

• получаете исторические тексты, которые не только правильные, но и читаемые, обсуждаемые и вирусные.

И главный вопрос, который стоит себе задать: если уже есть отлаженный архив, который можно подключить к чату и сразу получить рабочий конвейер по переработке исторических текстов для Пикабу, Дзена и других площадок, — зачем каждый раз начинать с нуля и надеяться, что в этот раз ИИ «сам угадает», как сделать ваш текст живым?

P.S. До сих пор я не пользовался этим исследованием, по итогам сбора статистики будет создана улучшенная версия архива.

Приложение. О паттернах вирусного текста

За десятки итераций по разбору психологии шаринга и киберпсихологии удалось обнаружить устойчивые паттерны, которые повторяются в успешных текстах и которые можно формализовать для ИИ.

Ниже — концентрат того, что методика зафиксировала.

1. Лингвистические паттерны: как устроен «живой» русский текст

1.1. Полистилизм как норма, а не ошибка

Главный вывод: успешный текст на русских площадках почти никогда не моностиличен.

Системно работает:

• смешение «высокого» и разговорного: термин / историческая деталь + бытовая фраза;

• вкрапления канцелярита → тут же ломка его иронией;

• философские обороты → рядом со сленгом или простым «как есть».

Это создаёт одновременно:

• ощущение живого голоса, а не академической лекции;

• лёгкую самоиронию, которая снижает пафос и позволяет читателю «не стесняться» своего уровня подготовки.

Следствие для методики: архив задаёт ИИ не один регистр, а диапазон, в котором он может:

• оставлять научные и терминологические блоки,

• но обязательно разрежать их более простыми, «человеческими» фразами.

1.2. Эмоционально-оценочная лексика как якорь вовлечения

По корпусам интернет-коммуникации видно, что:

• эмоционально окрашенная лексика (особенно с суффиксами, метафорами, усилителями) — главный носитель прагматики, а не «лишний шум».

Рабочие паттерны:

• уменьшительно-ласкательные и «очеловечивающие» формы: «человек» → «этот человек», «та самая девочка», «дедушка, который…»;

• лёгкая экспрессия: «совершенно немыслимо», «по-честному это было страшно», «поразительно именно то, что…»;

• аккуратные эмоциональные маркеры вместо голых оценок: не «это ужасно», а «здесь меня до сих пор передёргивает».

Для ИИ: правило не «убирать эмоции», а подсветить 2–3 ключевых узла эмоционально-оценочной лексикой, оставляя остальной текст спокойным.

1.3. Синтаксис: парцелляция, ритм и «анти-простыни»

Из анализа Пикабу/Дзена и eye-tracking-исследований чтения:

• длинные предложения без пауз критично снижают дочитываемость;

• «простыня» текста без абзацев — почти гарантированный отказ.

Вирусные тексты используют:

• парцелляцию: «Он мог уйти. Не ушёл.» вместо сложного сложноподчинённого;

• чередование длинных и коротких фраз: длинная — для мысли, короткая — для удара;

• абзацы по 3–5 строк как базовый модуль.

Для методики: в архивах закреплено, что ИИ обязан:

• ломать чрезмерно длинные конструкции,

• проверять ритм: длинное → короткое → среднее,

• разбивать текст на абзацы, удобные для экрана.

1.4. Микро-триггеры в языке

Выявлено несколько устойчивых «сигнальных слов», которые запускают у читателя нужную когнитивную реакцию:

• «но вместо этого…» — явный маркер парадокса / слома ожидания;

• «и всё же…» — маркер героизма или внутренней борьбы;

• «а ведь…» — включение ретроспективной иронизации истории;

• «интересно вот что…» — мягкий заход в аналитический блок;

• «здесь важно другое…» — разворот фокуса.

Для ИИ: методика учит не просто «писать красиво», а расставлять такие маркеры в узловых точках:

• перед сменой оптики,

• перед сильным фактом,

• перед выводом, который надо запомнить.

2. Нарративные паттерны: как устроена история, которую дочитывают

2.1. 9-фазная структура вместо хаоса

На основе Лабова + анализа вирусных историй сформирована рабочая схема:

1. Зацепка (слома ожидания / парадокс / вопрос).

2. Контекст + персонаж (кто, где, когда, почему ситуация необычна).

3. Парадокс / противоречие (что «должно было» произойти и что не случилось).

4. Деталь, показывающая человека (письмо, жест, фраза).

5. Действие / событие (не пересказ, а сцена).

6. Последствия + моральное измерение (чем обернулось и за что заплатили).

7. Парадокс памяти (как история это запомнила/исказила).

8. Связь с современностью (узнавание без агитации).

9. Открытый вывод (вопрос или недосказанность).

Вывод: удачные тексты редко нарушают эту логику. Они могут сжимать/раздувать отдельные фазы, но скелет сохраняется.

Методика в архиве заставляет ИИ:

• сначала разложить черновик по этим фазам,

• затем достраивать недостающие (особенно 1, 3, 7, 9),

• и только потом шлифовать язык.

2.2. Рабочие типы историй

Из разборов Пикабу/Дзена выделено три особо «живучих» типа:

1. История-откровение «Я думал, что история была такой. Оказалось — иначе». Это про изменение видения и личную честность.

2. История-спор «Все говорят А. Давайте посмотрим, почему всё сложнее». Запускает комментарии, споры, переосмысление.

3. История-трансформация «Был такой-то взгляд / контекст → случилось X → стало так-то». Ценна эмоциональной дугой и выводом.

Методика обучает ИИ:

• опознавать тип текста и

• не ломать его, а усиливать: в откровении — честность и признание ошибки, в споре — аргументацию и уважительный тон, в трансформации — путь героя и цену.

2.3. Позиция рассказчика: «я», «я-свидетель», «мы»

Вирусные тексты используют не один POV, а динамику позиции:

• старт с честного «я» (личный вход);

• переход к «я-свидетель» («я видел, я читаю источники»);

• аккуратное «мы» в конце, когда нужен общий вывод.

Ошибка: писать всё время от безличного «историки считают» или, наоборот, насаждать «мы все понимаем».

Архив задаёт ИИ правило:

• обязательно» вводить авторский голос,

• но не злоупотреблять «мы» и морализаторскими формулами.

3. Психология и нейроуровень: почему этот текст именно «липнет»

В рамках метода были собраны и сведены в систему 18 механизмов (10 явных + 8 «скрытых»), но для практики важны несколько ключевых выводов.

3.1. Ошибка ожидания + контраст = главный мотор

Для виральности критично:

• сломать привычное ожидание: читатель думает «предатель» — вы показываете, что это был единственный рациональный ход; читатель ждёт героизации — вы показываете цену героизма;

• затем усилить контраст: герой в момент максимальной силы → герой в забвении; человек, которого ненавидели современники → национальный символ через 100 лет.

Это активирует:

• дофаминовую систему (ошибка предсказания),

• социальную поляризацию (хочется спорить, обсуждать).

Шаблон, который закреплён в методике:

«Казалось, что… Но вместо этого… А дальше выяснилось, что…»

ИИ обучается не пропускать такие узлы, а делать их смысловыми вершинами текста.

3.2. Сенсорика и кинестетика: текст «чувствуется телом»

Тексты, которые хорошо запоминаются, почти всегда:

• содержат сенсорные детали (что видели, слышали, ощущали герои);

• используют глаголы движения вместо статических описаний: «он идёт», «он держит», «он разворачивается», а не только «он был».

Это включает премоторную кору и делает историю «переживаемой».

Методика прописывает для ИИ:

• в каждом ключевом эпизоде дать хотя бы один визуальный и один кинестетический штрих,

• избегать сплошного «был / имел / существовал» без действия.

3.3. Эмоциональная маркировка + микропаузы

Чтобы эмоция не «пролетала», она должна быть:

• названа (страх, восхищение, несправедливость, облегчение),

• отделена паузой (короткое предложение, абзац, многоточие по месту).

Типичный рабочий паттерн:

«Он понимал, чем рискует. И всё равно подписал.»

Методика учит ИИ:

• не лепить эмоцию внутри огромного предложения,

• а давать ей собственную строку / фразу, после которой читатель успевает отреагировать.

3.4. Социальная идентификация и «шаринговость»

Человек делится текстом, если:

• может через него выглядеть умнее / внимательнее / человечнее;

• может сказать: «это же про нас / про меня».

Поэтому в конце текста почти всегда работает:

• открытый вопрос, а не приговор;

• лёгкая примерка на читателя: «интересно, как бы мы поступили на их месте?», «похоже ли это на то, что мы видим сегодня?».

Методика фиксирует:

• в финале обязателен крючок участия: не «мораль сей басни», а приглашение подумать и обсудить.

4. Платформенный уровень: Пикабу vs Дзен

Из сравнения ограничений и реальных практик:

• Пикабу: жёсткий лимит блоков/медиа, комментарии — ключевая метрика, важна цепкая история + «комментируемость».

• Дзен: больший объём, рекомендованный диапазон 3 500–6 000 знаков, сильнее работает ясная структура + полезность/смысл.

Методика:

• заставляет ИИ выбирать профиль (PIKABU_FIRST / DZEN_FIRST / CROSS),

• под этот профиль: контролировать объём, резать или разворачивать сцены, управлять заголовком и подзаголовками.

5. Итог: какие именно паттерны зашиты в методику для генерации вирусного контента

Сводный список того, что методика теперь «знает» и использует:

1. Структурные паттерны 9 фаз нарратива (зацепка → контекст → парадокс → человек → действие → последствия → парадокс памяти → современность → открытый выход). 3 типа историй: откровение, спор, трансформация.

2. Лингвистические паттерны контролируемый полистилизм (научный + живой язык), эмоционально-оценочная лексика в ключевых точках, парцелляция и ритм вместо «простынь», использование микро-триггеров («но вместо этого», «и всё же», «а ведь...»).

3. Психологические и нейро-паттерны обязательный слом ожидания и контраст, сенсорные и кинестетические детали в сценах, эмоциональная маркировка + микропаузы, финальная социальная идентификация и открытый вопрос.

4. Социальные и платформенные паттерны ориентация на дискуссию в комментариях, а не только «информирование», учёт объёмов и структуры под Пикабу/Дзен, явный расчёт на то, что читатель захочет поделиться, а не только «узнать».

5. Процессные паттерны первый ответ ИИ — всегда DIAG + план итераций (а не сразу «готовый текст»), «одна итерация = один запрос», с понятной задачей (структура, конфликт, язык, платформа), сохранение всех версий статьи и логов изменений в архиве (ничего не теряется, всё наращивается).

Именно эти паттерны и интегрированы в архив: когда архив подключается к чату, ИИ перестаёт быть случайным генератором и начинает работать по устойчивой схеме, которая заточена не просто на «хороший текст», а на читаемый, эмоционально цепкий и потенциально вирусный исторический контент.

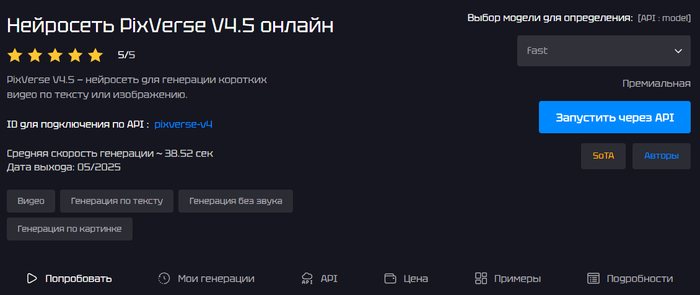

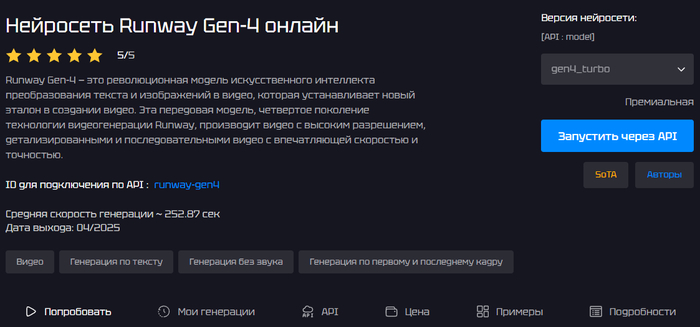

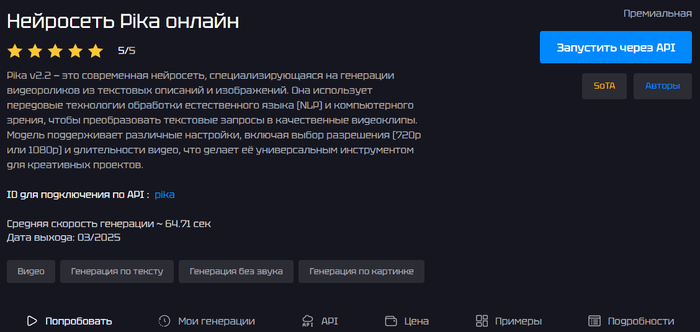

Отдельно стоит сказать, где вообще можно использовать наш архив как рабочий инструмент. Теоретически похожий подход (загрузка ZIP, разбор структуры, генерация нового архива на каждой итерации) можно реализовать и в других стэках — через API Gemini, Claude, локальные LLM с собственным сервером и так далее. Но везде это превращается в инженерный проект с отдельной обвязкой, а не в «живой» чат, доступный обычному автору без навыков программирования.

На практике полноценный режим работы архива «из коробки» обеспечивает именно среда ChatGPT с платным доступом (Plus/Pro и выше): здесь есть стабильная поддержка файлов и ZIP-архивов, кодовый инструмент для работы с ними и достаточные лимиты, чтобы выдерживать десятки итераций над одной и той же статьёй. В других нейросетевых сервисах отдельные элементы методики воспроизводимы, но целостный сценарий «каждый запрос — новая версия архива с сохранением всей истории правок» там либо нестабилен, либо требует уже собственного продукта вокруг модели.

Наконец, по итогам всех итераций стало очевидно: качественный, тем более вирусный текст в один заход не делается — ни человеком, ни ИИ. Миф «одной кнопки» удобен тем, кто видит в нейросети магический принтер готовых шедевров (и это часто как раз бумеры и часть миллениалов, не работающие с ИИ всерьёз), но реальная работа устроена иначе: диагностика текста, поэтапная правка структуры, конфликтов, языка, подгонка под площадку и аудиторию. Наш архив и есть попытка зафиксировать эту многослойную, итеративную модель — против упрощённой иллюзии «один промпт → идеальная статья».

Автор статьи — Руслан Абдуллин Р.

Дорогие читатели, признавая ценность классической хронологии, я предлагаю посмотреть на прошлое ещё и через проверяемый инструмент — интервальный анализ с контролируемым сдвигом (ИА-Δ).

Это не полемика и не «опровержение», а рабочая гипотеза и приглашение к самостоятельной проверке. Эпоха ИИ позволяет уйти от гаданий: любой может сам запустить расчёты и увидеть, где совпадения держатся, а где распадаются. И Вы можете проверить воспроизводимость моей методики прямо у себя в чате, просто скормите ИИ моим архивом по ссылкам в статье. Это тот самый случай, когда можно поставить историка перед фактом и показать, что он неправ. Никаких допущений, только чистая логика разума.

При копировании прошу указывать:

«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».

Читайте также: