Космический транспортный контейнер от Inversion

Американский стартап Inversion представил концепт космического корабля Arc, который, как утверждается, сможет доставлять грузы весом до 225 кг в любую точку мира менее чем за час. Первый такой аппарат планируется запустить к концу 2026 года.

В космосе Arc может находиться до пяти лет, чтобы быстро осуществить отложенную доставку, приземляясь с помощью парашютов.

Идея мгновенной логистики «по запросу» с орбиты ориентирована в первую очередь на военные нужды США. Агентство перспективных оборонных разработок DARPA и командование ВВС США ранее рассматривали концепции орбитальной логистики, а также быстрых суборбитальных перевозок на базе ракетных систем.

Помимо своей функции доставки, Arc обеспечивает возможности для гиперзвуковых испытаний, включая манёвренность на скорости более 20 Махов, длительное время готовности к работе и длительные высокие перегрузки.

В январе этого года Inversion оправляла на орбиту демонстрационный аппарат Ray массой около 90 кг. Он провел валидацию ключевых технических подсистем, включая авионику, солнечные панели, двигательную установку и систему разделения собственной разработки.

Сейчас аналогичным функционалом обладает только мини-челнок X-37B, который может пребывать на орбите до 2-х лет и спустить с орбиты около 900 кг груза. Но Arc при серийном производстве будет гораздо дешевле и доступен для коммерческого применения.

У концепции Arc большой военный потенциал. Помимо логистики он может скрытно нести оружие или сам быть компонентом орбитальной военной группировки, в перспективе даже многоразовым. Этакий аналог современного стандартного транспортного контейнера, из которого можно сделать скрытую установку с ракетами.

Римляне прекрасно знали: войны выигрывают грамотное обеспечение и логистика1

Поэтому в любой непонятной ситуации они строили дороги и мосты!

В швейцарской коммуне Эгертен археологи обнаружили остатки деревянного римского моста, построенного более 2000 лет назад. Всего из земли извлекли более 300 свай, поддерживавших пролёты моста через реку Циль. Благодаря влажной бескислородной среде древесина сохранилась просто замечательно в заиленном русле реки.

Остатки римских военных сооружений по обоим берегам реки исследователи обнаружили ещё около 40 лет назад, и с тех пор раскопки здесь ведутся регулярно. И когда на месте нынешнего открытия собрались проводить строительные работы, команда ученых из Археологической службы кантона Берн приступила к спасательным раскопкам. Специалисты взяли образцы древесины из найденных дубовых свай и отправили их для изучения в лабораторию.

Что же удалось выяснить после всестороннего обследования? Дендрохронологический анализ показал, что пролёты и опоры моста регулярно ремонтировались и заменялись. При этом самый ранний из взятых образцов датируется примерно 40 годом до н.э. — то есть первыми годами после римского завоевания Швейцарии и победы над племенем гельветов. Самые же поздние образцы относятся к 369 году н.э. — крайне неспокойному периоду, когда император Валентиниан активно укреплял рейнский лимес для противостояния многочисленным германским вторжениям. То есть, за исправностью моста следили и поддерживали в рабочем состоянии.

Мост располагался на стратегически важной (прежде всего в военном отношении) транспортной артерии. В античную эпоху здесь проходила дорога между горами Юра и городом Августа Раурика — старейшей римской колонией на Рейне. В точке пересечения этой дороги с рекой Циль (которая сама была значимым водным путём) римляне и построили мост, о котором идёт речь. За ним располагались ворота небольшого поселения Петинеска, где находилась дорожная станция. Здесь путники могли получить еду и кров на пути из Авентикума до крупного римского военного лагеря Виндонисса.

При таком интенсивном транспортном потоке неудивительно, что археологи нашли также и множество артефактов, случайно или намеренно падавших с моста в воду. Так, при раскопках обнаружили огромное количество обувных гвоздей, лошадиных подков, а также топоры, рыболовные снасти, ключи, монеты и прочие подобные вещи. Но самой примечательной находкой стал древний рубанок: инструмент был выточен из цельного деревянного блока, а в его центральную секцию вставлено железное лезвие. Само собой, что и основа, и лезвие также прекрасно сохранились.

Роение гражданских

Мне встретилась достаточно интересная идея о том что по-настоящему эффективные технические решения не могут быть созданы внутри каких-то закрытых конструкторских бюро им нужен рынок. Мне идея нравится. Например, появление транзисторов было необходимо для производства всяких радаров и систем связи, но это всё окупилось при массовом производстве бытовой техники: телевизоров, радиоприемников и прочих, на тот момент передовых технологий для граждан. Можно было создать ограниченную серию микроконтроллеров, но было принято решение о создании компьютеров для массового потребителя. Это и привело к эволюции вычислительной электроники в том виде которые мы её знаем. То же самое со спутниковой связью и так далее. То есть закрытая технология военных, не вышедшая на рынок будет постоянно пожирать бюджеты. Мысль мнеэта даже нравится.

Но вернёмся к дронам. Сейчас самое эффективное их применение - это всё-таки военное. Очевидно что в самом ближайшем будущем (по историческим меркам) необходимо будет уйти от ручного управления. Захват целей на fvp конечно прекрасная вещь, о необходимо переходить к технологиям роя. Понятно очевидно что любая система Роя - это связь. Я не верю в то что распознавание цели можно передать на такие слабые мозги которые стоят в квадре. И тем более, их запитать. Поэтому очевидно что любое распознавание и захват целей, управление - это всегда связь с материнской машиной (на основе БТР или вычислительных блоков в траншеях) но всё же это именно связь. Скорее всего следующий за ним дроны могут идти как по маяку (например оптическому) так и по системе опережения картинки (то есть когда ведущий дрон передает данные назад, а следующий за ним дроны должны по этой картинке и донаводиться по чуть-чуть). Но это опять же связь, это все равно уязвимость.

Хотя конечно очевидно видны огромные преимущества, когда первый fvp убирает пехоту прикрытия )например направленным осколочным), последующие уничтожают саму цель, перегружая защиту (те самые активные защиты имеющие выстреливаемую боевую часть) и послойно (слизывая любую толщину брони просто количеством зарядов). Конечно совсем Если необходимо атаковать с разных сторон То таких роёв может быть просто два или три просто более мелких.

Как связать эти две идеи? Ну если в идеальной картинке будущего: среди кварталов роботизированных заводов должны ездить на дроны логистики, которые перевозят всё, что необходимо перевозить между заводами и складами. Почему бы не обкатать эту технологию там, на гораздо меньших скоростях. Да, такой своеобразное ГАИ, которое может потом быть интегрировано в города людей обеспечивая максимально дешевую доставку для граждан (например). Но, здесь уже должно быть обкатаны и системы связи через ретрансляторы ( например мобильной связи, про спутник надо отдельно), и защищённость протоколов связи и децентрализация, контроль потоков дронов среди иных объектов на дороге и т.д. И приживется это, как мы привыкли к кассам самообслуживания в супермаркетах. Тоже мне проблема гуманизации идеи что будущего наступило. И вернется в военную логистику.

В конце концов, почему дроны доставки сейчас пытаются друг друга объехать вбок, если они могут просто ехать гуськом доставляя ту же пиццу?

Заметки на полях римской военной логистики

Существуют некоторые вопросы, которые ставят меня в тупик. Например, когда я пишу про армии, а меня спрашивают «Да что эта толпа вообще ела?». Ощущаете, да, этот посыл? Тут прям в самом вопросе содержится утверждение, что кабинетных историков в очередной раз обманули древние сказочники, навалив тьмачисленностей в летописях, а диванные теоретики все это съели, без доли критического анализа. Но пытливого читателя не проведешь, его острый ум сразу видит истину – тогда* воевали максимум несколько сотен человек, ну может тысяча, а больше прокормить решительно невозможно. Критичному читателю для этих выводов совсем не нужно погружаться в пучины истории (которую, как мы помним, пишут победители), достаточно лишь «здравого смысла» и нормы дневного рациона одной лошади, объем которого неизменно производит сильнейшее впечатление на неподготовленного неофита.

*тогда – период времени, охватывающий хронологические границы от Троянской войны до похода Наполеона

Меня можно справедливо упрекнуть в том, что саркастичный тон не особо вяжется с первоначальным утверждением об отсутствии ответа на главный вопрос – «что же эти десятки тысяч ели?». Проблема в том, что вопрос меня ставит в тупик, отнюдь не потому что у меня нет ответа, а в силу того, что даже для относительно короткого по меркам истории похода Александра Великого, он выглядит так –

Engels D. W. Alexander the Great and the Logistics of the Macedonian Army. – Univ of California Press, 1978.

Иначе говоря, это книга на 200 страниц убористого почерка, где снабжение армии Александра временами рассмотрено по часам, а расчет суточного калоража ведется вплоть до учета потерь зерна после помола. И работы по другим временам или армиям выглядит столь же подробно, к примеру, работа Рота по логистике римской армии Roth J., Roth J. P. The Logistics of the Roman army at war: 264 BC-AD 235. – Brill, 1999. – Т. 23 она еще крупнее. Утолкать сотни страниц исследований в пару абзацев, да еще по всеобъемлющему периоду «тогда» невозможно физически, поэтому я решил дать тезисный обзор основных вопросов, а желающие углубиться в вопрос до уровня диеты солдата в конкретном регионе, смогут найти всю инфу в источниках, которые я традиционно буду указывать в примечаниях. Рассматривать я буду преимущественно римскую армию, периодически упоминая македонскую, попробуем составить краткий FAQ по военной логистике.

Блок № 1 – поставки или снабжение за счет территории?

Начнем с простого – живет ли армия, грабя окружающую территорию или «висит на линиях снабжения». Ответ здесь однозначен – дисциплинированные армии античности всегда полагались на собственные линии снабжения и если в какой-то момент времени им приходится добывать еду самостоятельно, значит, произошел факап. Либо армию отрезал враг, либо перерезаны линии снабжения, либо произошло разложение самой организационной структуры армии. Иначе говоря, нормой – это не является. С другой стороны, войны редко идут по плану, к примеру, в 69 г. до н.э. несмотря на обильные ресурсы, легионеры активно грабили окрестности, за что командующие удостоились критики Тацитом. Дело тут не столько в человеколюбии, сколько в больших рисках неорганизованного грабежа, как пишет Оносандр (IX)

Полководец должен иметь весьма большую заботливость о доставлении себе фуража; и когда он находится в обильной неприятельской земле, то не должен позволять войску без порядка рассыпаться для грабежа; от сего могут произойти худые последствия. В самом деле неприятели часто нападают на беспорядочные и рассеянные по всюду толпы для собрания фуража; многие из сих отрядов, обремененные фуражом, не имея возможности ни отступать, ни защищаться, ни подать помощь своим сотоварищам бывали совершенно разбиты. И так должно наказывать тех, которые осмелятся отправляться для отыскания продовольствия без приказания Полководца; но когда Полководец пошлет их, то должен дать фуражирам, находящимся без оружия и защиты, для охранения конницу и пехоту, которые бы, не занимаясь грабительством, оставались в боевом порядке, для прикрытия фуражиров и доставления им надежной защиты.

Грабеж как таковой мог и должен был использоваться в качестве военного инструмента (опустошение и террор вражеской земли), но полученные «доходы» централизованно распределялись, а не оставлялись у каждого отдельного солдата.

Ежедневно солдаты осуществляли фуражировку, т.е. сбор воды, дров и фуража для животных.

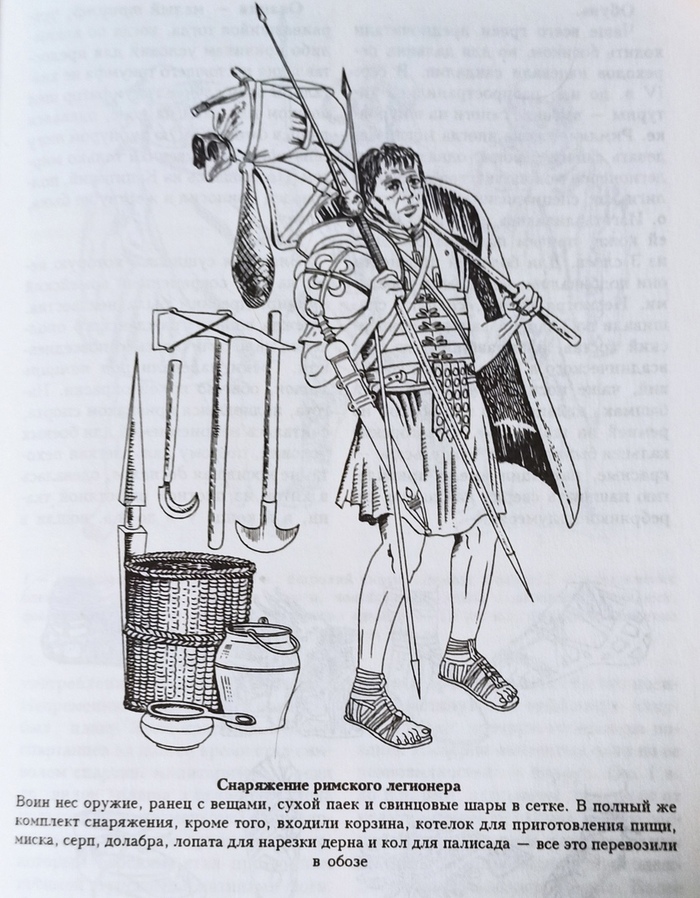

Блок № 2 – диета легионера

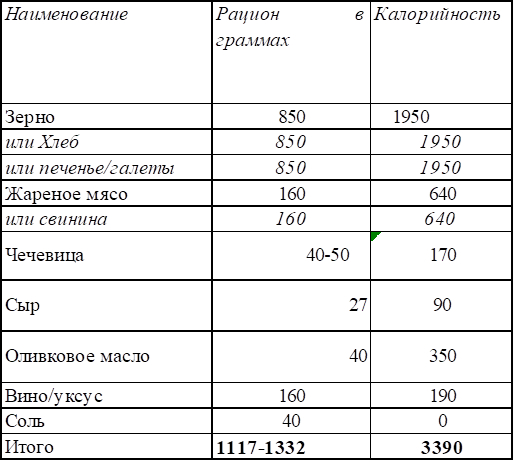

Короткий ответ на вопрос, а что они вообще ели. Основа римского военного рациона - зерно (хлебный паек) или же frumentum и Cibaria. Под термином Cibaria понималась не зерновая часть пайка, которая варьировалась в зависимости от доступности продуктов в конкретном регионе. Она включала в себя – мясо, бобовые (преимущественно чечевица), сыр, соль и вино.

На римских военных стоянках обнаружено множество костей животных, которые свидетельствует о разнообразных мясных вкусах. В части мяса римляне предпочитали свинину, говядину, ягнятину и козлят, а вот лошади видимо, воспринимались как друзья и частью рациона не являлись (They didn't shoot horses: Fracture management in a horse of the 5th century BCE from Sindos, Central Macedonia, Greece Theodore G. Antikas, 2008Veterinarija ir Zootechnika 42(64)). Свинина, видимо, особенно ценилось – из нее делали колбаски, ветчину или бекон. Не стоит воспринимать древних свиней в стиле современных, они были заметно мельче и весили, видимо, 40-70 кг. Папирус из Оксиринха (III в. н.э.) сообщает о сборе сорока свиней, каждая весом по 16,3 кг, но египетские порося довольно дохлые. В Талмуде есть сведения о том, как во время осады Иерусалима римляне ели детей. Учитывая, что в других источниках подобные сведения не встречаются, вывод, думаю, очевиден – еврейские дети самые вкусные.

Сыр, вероятно, легионеры делали самостоятельно. Предпочтения также определялись доступностью конкретных продуктов – овечий, козий, коровий, воины были всеядны. Соль и оливкое масло, судя по всему, были важными частями рациона, и их наличие было куда критичнее, нежели мясо. Вероятно, свежеиспеченный хлеб с оливковым маслицем и солюшкой уютно скрашивал солдатские будни. Кислое вино или фактически уксус (оксос) также являлось частью солдатского рациона, что интересно употребление качественного марочного продукта (ойнос) считалось признаком недисциплинированности в республиканский период, но позднее смотреть на это начали проще. По крайней мере, Вегеций (III, 3) советует уже заготавливать оба типа вина, а особенно соль. Вино было хорошим противоцинговым средством, кроме того, литр такого продукта крепостью в 12 % содержал 700 килокалорий, что чрезвычайно актуально для пропитания армии. С другой стороны, оно же и порождало очевидную проблему, грань между солдатом, стойко сражающимся с цингой и просто алкашом была зыбкой. Впрочем, в римских войсках, насколько мы можем судить, проблема пьянства жестко не стояла, а вот вспомогательные силы могли нахерачиться в самый ответственный момент. Так например, Тацит (4,48) жалуется на недисциплинированность фракийский войск в 26 г. н.э.

«Им было дозволено производить опустошения, жечь, забирать добычу, лишь бы эти набеги кончались засветло и ночь они проводили в лагере, бдительно охраняя его. (3) Вначале это соблюдалось, но вскоре, предавшись разгулу и обогатившись грабежом, они стали самовольно покидать сторожевые посты ради разнузданных пиршеств и сваливались там, где их одолевали сон и вино»

В конечном счете, повстанцы напали одновременно на римский и фракийский лагеря. Легионеры им ожидаемо вломили, а бухих фракийцов тупо перерезали. Плутарх описывает (Серторий, 3, 4) историю о том, как деградировал римский гарнизон в Испании в 97 г. до н.э.

Так как воины, живя в роскоши, распустились и без просыпа пьянствовали, варвары стали относиться к ним с пренебрежением и, призвав на помощь своих соседей истургийцев, напали ночью на жилища римлян. Многие были убиты.

Но с такими примерами стоит быть аккуратными, в римской литературе есть довольно распространенный троп о том, как «герой-полководец» прибывает к разложившимся войскам и железной рукой наводит порядок. Встречается, чуть ли не в биографии каждого плюс-минус известного полководца. Если подытожить, то средний дневной рацион одного легионера включал в себя примерно 3000-3500 килокалорий, по оценке Рота 3390. Основу его составлял хлеб, обеспечивающий 1950 килокалорий, остальное же добиралось исходя из доступности местных ресурсов

Если подытожить, то можно сказать, что хотя паек римского легионера и не блистал разнообразием, но по меркам эпохи, питался он довольно сбалансировано и это на, что легионер обычно не жаловался. Даже учитывая очевидные сложности с доставкой еврейских детей в отдаленные регионы Империи, легионеры стойко переносили эти лишения, полагаясь на прочие виды мяса.

Блок № 3 – слуги

Традиционная оценка численности через сакраментальное «А что они там ели?» мероприятие в принципе неблагодарное. Возможности прокорма армии в первую очередь зависят от организации, а ее численность вопрос второй. Поясню, численность армии Александра Великого для примера, которая перевалила через Геллеспонт насчитывала 48 100 человек. Так вот она ела меньше нежели могла потреблять «классическая» армия греческих полисов числом в 33 000 человек. Как? Очень просто – на каждого гоплита приходился один слуга, а Геродот (IX, 10) упоминает о событиях, когда спартанцы брали до 7 (!). В среднем можно говорить, что число не комбатантов в греческих армиях до Филиппа Македонского примерно соответствовало количеству самих воинов. И это еще неплохой результат, чем сильнее деградировала армия путем децентрализации, тем больше случайных людей в ней было. Филипп Македонский терпеть этот вертеп решительно не хотел и, как сообщает Фронтин (IV, 1, 6) , решительно зарезал число лишних ртов

Филипп, организуя первое войско, всем запретил пользоваться повозками, всадникам разрешил иметь не больше, чем по одному обознику, а пехотинцам – по одному на десять человек для переноски жерновов и канатов. Выступающим в поход он приказывал нести на спине тридцатидневный запас муки.

С учетом соотношения конницы к пехоте 1:6 в македонской армии – это дает в среднем 16 000 слуг на 48 100 воинов, т.е. 65 000 личного состава, против 66 000 у армии греков которая была бы в полтора раза меньше. Для сравнения «армия» ландскнехтов XVI века, с их цыганским табором вместо обоза, сожрет еще больше, при штатной численности воинов всего в 20 000 человек. Но об этом бардаке как-нибудь в другой раз.

А что у римлян?

Как таковых «гражданских» в армии Рима не было. Существовали две категории – это calones или калоны (не путать с колонами colonus, coloni) и ликсы (lyxae). В настоящее время определения обоих терминов довольно условные, обычно под термином ликса понимают маркитанта, а калона относят к военным рабам. Но учитывая всю массу примеров и типов событий, в которых эти термины употреблялись – это определение довольно спекулятивное. Наиболее близкий термин для ликсы – это «ответственный за поставки», но повторюсь они упоминаются во множестве контекстов. Это явно некая армейская позиция, хотя и низкого ранга. Калоны, похоже, что были военными рабами, помимо лагерных обязанностей, они могли также участвовать и в его обороне. Например, Цезарь в своих записках упоминает (II, 27, 2) успешно отраженное нападение варваров

Тогда калоны, заметив у врагов панику, даже будучи легковооруженными (inermes в данном контекcте – прим. Azirsan) пошли навстречу вооруженным, а всадники стали сражаться по всему полю сражения, чтобы храбростью загладить свое позорное бегство и превзойти легионных солдат.

Иосиф Флавий рассказывает, что обозные слуги римлян проходят обучение вместе с легионерами, не уступая им в храбрости (что, конечно, риторическое преувеличение). Дион Кассий (LXXIX, 26-27) приводит в пример битву при Нисибисе 217 г. н.э., где атаку парфян на лагерь отразили обозные слуги, от которых очевидно не ожидалось сопротивления

И он [Макрин] едва не потерял свой лагерь; но оруженосцы и носильщики , которые случайно там оказались, спасли его. Ибо в своей уверенности они выскочили первыми и напали на варваров, и сама неожиданность их сопротивления оказалась для них преимуществом, заставив их казаться вооруженными солдатами, а не простыми помощниками

Конечно, не стоит питать иллюзий относительно боеспособности обозных слуг – у них иные задачи, но даже относительно македонской армии, римляне сильно выделялись.

Количество калонов оценивается примерно как 4-1, т.е. на 4800 легионеров 1200 калонов.

Гражданские торговцы часто могли сопровождать римские армии, но они не обеспечивали солдат едой, а могли продавать какие-то отдельные ништяки, кроме того, они находились за пределами лагеря. Часто заканчивалось для них печально – к примеру многие тысячи торговцев погибли во время Митридатовой войны. Естественно, в случае, если армия начинала деградировать, то купцы могли просачиваться в лагерь. Это часто использовалось римскими авторами в качестве темы о том, как доблестный полководец навел порядок в очередном лагере, где началось разложение вследствие бездействия. Проблема таких историй в том, что все они написаны по конкретному шаблону и отделить популярный троп от реальности довольно сложно. Одно ясно, что это было симптомом разложения армии.

Блок № 4 – животные

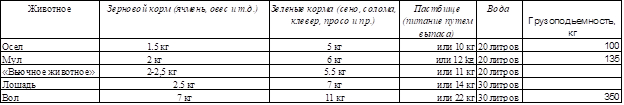

Основные животные, задействованные в логистических цепочках (не обязательно при армии) – это мулы, волы и ослы. Ситуативно могли использоваться лошади или верблюды, но первые рассматривались преимущественно как военный инструмент, а вторые сильно ограничивались территориальной доступностью. Грузоподъёмность каждого типа животного, насколько мы можем судить, сильно отличалась от уставных нижних значений, поскольку в армии они работали на износ и просто пускали на мясо, реквизируя новых.

В отличие от лошадей, ослы и мулы достаточно лояльны к качеству корма, поэтому они были популярны. Я добавил в качестве ориентира грузоподъёмность, чтобы была понятна логика – чем больше животное перенести, тем пропорционально оно прожорливее.

Питание животных традиционно старались перенести на подножное питание на пастбищах, что обуславливало начало военных кампаний «как только на полях будет в достатке корма» (Ливий, XXVII, 12, 7). В теории, по оценке Рота, 100 гектаров могли прокормить обоз в 10 000 животных, при условии, что армия непрерывно движется. На практике – это идеальные условия, поэтому римляне явно балансировали, активно используя зерновые корма, преимущественно ячмень.

Блок № 5 – линии снабжения

Вообще нужно немного прояснить как в принципе организовывалось снабжение армии. Мне доводилось встречать мнение, что армия представляла собой эдакий табор в стиле американских переселенцев, которая прет на себе запасы на всю военную кампанию в сторону светлого будущего. От чего и возникает приятное желание срезать «тьмачисленности», коими нас потчуют древние авторы путем простой логики, коль на 30 дней небольшой армии в 40 000 человек требуется под 1000 тонн зерна, то стало быть надо урезать осетра до 10 000 человек (или 1000, тут зависит от воображения гиперкритика), при том же количестве повозок с припасами, можно уже спокойно повоевать полгода.

Но это так не работает, ключевая проблема здесь в том, что мулы/ослы/лошади едят то же, что несут на своей спине и в отсутствии подножного корма, за неделю (быстрее на самом деле) съедят все что сами несут. Причем проблема нерешаемая в принципе – больше запасов, больше животных, больше корма нужно для их пропитания, больше запасов, для них нужно больше животных и так до бесконечности.

Проблему решает флот – морские корабли римлян могли перевозить в среднем 30 тонн (консервативная оценка Рота). Соответственно полугодовалый запас зерна для 40 000 человек уместился бы в 200 кораблей, на деле мы видим куда более значительные флоты – 1200 кораблей с армией Суллы и припасами в 83 г. до н.э. (Плутарх, Сулла, 27); припасы отправленные для осады Лилибея в 242 г. до н.э. на 800 транспортных и 120 военных кораблях сопровождения; высадка Сципиона в Африке в 204 г. до н.э. с 16000 пехоты и 1600 конницы осуществлялось на 400 транспортных и 52 военных судах, перевозя также продовольствие.

Следующей линией снабжения были реки – грузоподъёмность римского речного судна, найденного в Хашхолме в Британии составляет 9 тонн. Ключевые водные артерии играли центральную роль в снабжении римских армий – Рона, Рейн, Дунай, Тигр, Евфрат, Нил.

Здесь нужно пояснить, что армии обычно старались двигаться близко к рекам, а лагерь нужно было рядом с источниками воды. Ну, и наконец, дороги – ко времени Диоклетиана было построено под 90 000 км дорог. Мосты, каналы, дороги – это то, что римляне активно строили для военных кампаний, включая их в цепочки снабжений армий.

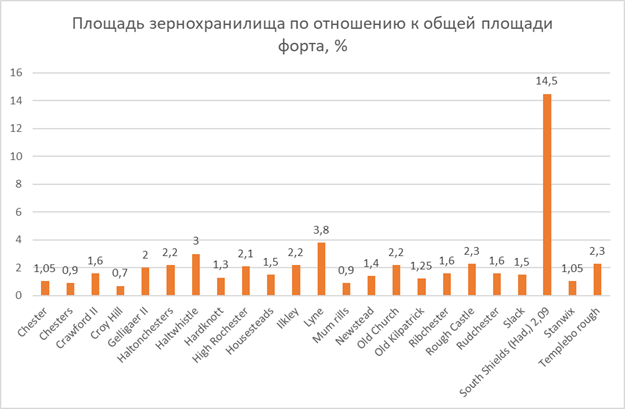

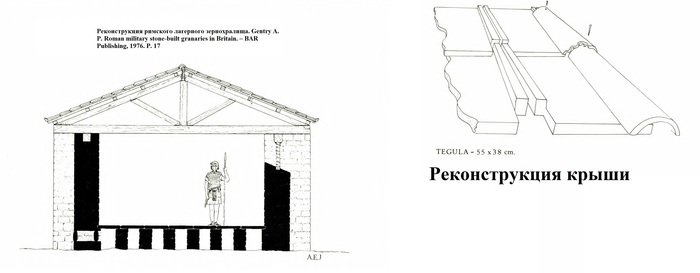

Узловыми точками снабжения была триада баз – стратегическая, оперативная и тактическая. Под стратегической базой не стоит понимать некий отдельный город, в реалиях Рима ими выступали целые провинции, а также союзники, которые несли значительное бремя снабжения. Это регионы за пределами зоны боевых действий, где консолидировались запасы, распределяясь дальше. Оперативными базами выступали обычно города или военные лагеря самих римлян. Любопытное исследование (Gentry A. P. Roman military stone-built granaries in Britain. – BAR Publishing, 1976) римских военных зернохранилищ в Британии выявило любопытную тенденцию. В абсолютном большинстве римских зернохранилищ соотношение их площади к всему форту составляло 1-4 %, однако, у одного у South Shields этот показатель взлетел до 14,5 %, что привело исследователя к мысли, что данный форт являлся оперативной базой

К слову сказать, что такое римское зернохранилище – это капитальные здания 20-30 метров в длину и 6-10 в ширину. Толщина стен в среднем около метра, усиленные контрфорсами, поддерживающими крышу.

Римская армия на марше каждый день, разбивала лагерь, впоследствии часть из них превращалась в цепочки тактических баз, включаясь в общую систему снабжения.

Если подытожить, армия не перла на себе все запасы продовольствия на военную кампанию, вместо этого создавалась настоящая кровеносная система линий снабжения, включающая в себя морские, водные, сухопутные пути, цепочки тактических баз. Армия же двигалась между этими центрами притяжения – естественно, она могла отрываться от них, пересекая пустыни или неконтролируемые территории. Каждый раз снабжение в таких регионах представляло собой уникальную логистическую задачу.

Блок № 6 – а чего бы не перерубить линию снабжения?

Очевидный вопрос, коль линии снабжения существовали отдельно от армии, то что мешало бить по ним? Да в общем-то, ничего – это ровно такая же часть войны, которая обычно не рассматривается. Мы знаем о громком поражении персов от греков в битве при Платеях в 479 году до н. э, которое поставило точку во вторжении Ксеркса в Грецию. Однако, на сражение греков спровоцировал отход, после того как персы перекрыли им источник снабжения водой. Грандиозное поражение римлян при Каннах в 216 г. до н.э. изучается вдоль и поперек с точки зрения того, как Ганнибал расположил своего войска полумесяцем и окружил легионеров. А как вообще они там оказались? Так Канны – это оперативная база римлян, захватив которую, Ганнибал вынудил их принять бой. А затем Сципион Африканский совершил перелом, захватив логистическую базу в Новом Карфагене в 210 г. до н.э. Естественно, направляя свои удары по римским линиям снабжения (которые они защищали гарнизонами), противник обнажал свои базы и мог получить контрудар. В результате высочайший уровень римской военной логистики позволял им одерживать победы над «варварами» даже без боя.

Блок № 7 – цифры

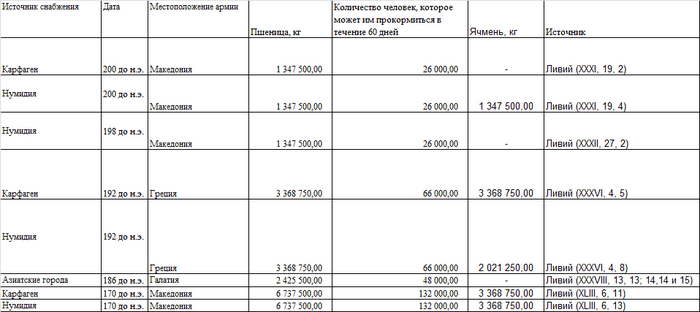

Движение пропитания по линиям снабжения шло непрерывно и мы можем судить о его объемах только приблизительно по отдельным траншам. К примеру, вот сведения об отдельных поставок продовольствия римскими союзниками за период 170-200 до н.э. Снова акцентирую внимание – это отдельные поставки продовольствия, которые были частью общего движения зерна для военных нужд. Я взял период в 60 дней, чтобы было понятно какое количество человек (поставки естественно исключительно для армии) мог прокормить один такой транш для понимания масштабов.

Подобные цифры не представляют собой что-то особенное в 166 году н.э. некий Флавий Дамиан из Эфеса дал армии 5390 тонн зерна - это прокормило бы 100 000 человек в течение 2 месяцев. После Второй Македонской войны было продано 6 737 тонн излишков зерна, оставшиеся после кампании (Ливий, XXXIII, 42, 8). Лукулл во время кампании против Тиграна в 69 г. до н.э. захватил больше 20 000 тонн зерна, чего достаточно для… Для всего)

Финал

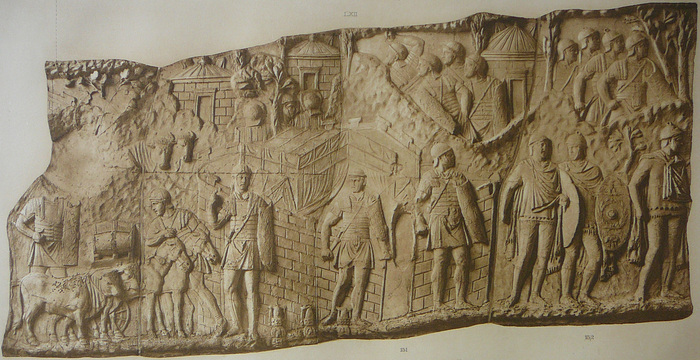

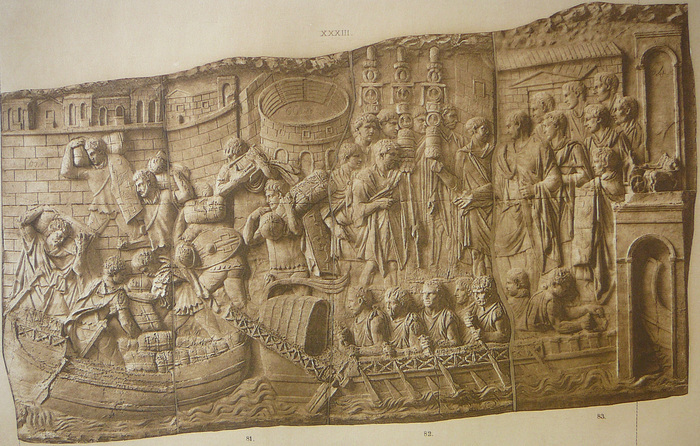

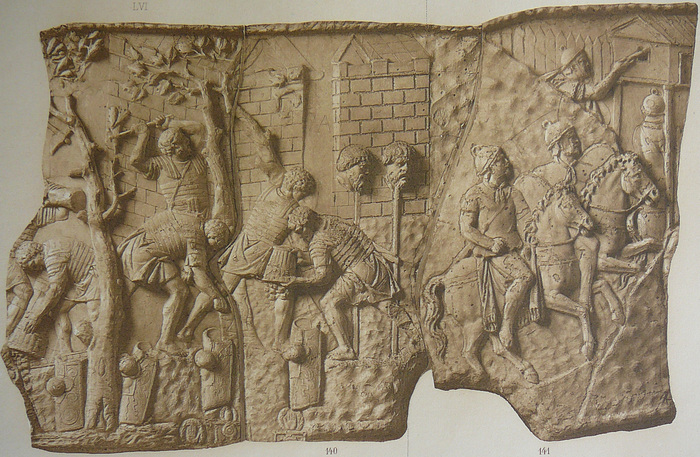

Для римлян вопрос собственно приготовления к военной кампании был столь значимым, как и сама война. Колонна Траяна, которую я использую для большей части иллюстраций, содержит сцен подготовки к войне в виде наведения мостов, строительства дорог и непосредственно поставок продовольствия соизмеримо с количеством «битв». Естественно, это только обзорная статья, всех желающих глубже окунуться в вопрос, советую книгу Roth J., Roth J. P. The Logistics of the Roman army at war: 264 BC-AD 235. – Brill, 1999. – Т. 23, если по ходу чтения у вас возникали вопросы, уверен, ответ на них точно там есть.

Военная логистика и снабжение армий в античности

Военная логистика и снабжение армии - тема, которой авторы уделяют незаслуженно мало внимания, особенно учитывая популярность войсковой тематики в контексте античной истории.

Чаще всего читателей интересует численность войск, потери в битвах и регионы, в которых происходили сражения, но при этом мало кто принимает во внимание самую, на первый взгляд скучную, теневую сторону этих вопросов. А именно: каким образом походы, сражения и осады обеспечивались и снабжались необходимыми ресурсами, материалами, снаряжением, припасами, фуражом и продовольствием? Ведь численность и боеспособность армии напрямую зависела от возможности обеспечивать ее в течение длительного времени. Поэтому военачальникам следовало подробно учесть все необходимое и организовать охраняемые пути подвоза.

В данной заметке мы выясним какие цепочки и схемы приходилось для этого выстраивать полководцам, и к каким последствиям приводили ошибки в организации такой нелегкой деятельности

Погрузка припасов. Главное ничего не забыть

Роль обоза в армии

Обоз являлся неотъемлемой частью армии любой формы организации во все периоды античности, особенно когда речь шла о длительных походах или военной кампании далеко за пределами собственной страны. При нахождении на чужой территории или в местности со слабо развитой инфраструктурой и малой плотностью населения необходимость снабжать и обслуживать военную машину становилась определяющей задачей для военачальника.

Ведь даже не участвуя в сражении или осаде армия нуждается в массе разнообразных видов снаряжения и продовольствия. И главным по простоте и эффективности инструментом для этого служили специальные формирования в составе армии – обозы. Обоз — это совокупность транспортировочных средств, предназначенных для перевозки грузов и людей.

Телега. На совершенство инженерной мысли не претендует. Запрягалась также мулами

Флавий Вегеций Ренат, перечисляя в своем кратком изложении военного дела все, что должен иметь с собой римский легион, подытоживает так:

"Одним словом, чтобы не говорить очень долго, перечисляя все поодиночке, -- легион должен иметь при себе и возить с собою все, что считается нужным при любом роде войны, чтобы разбитый на любом месте лагерь мог обратиться в вооруженный город.

За греческим войском, как правило, следовали большой обоз и много нестроевых участников похода, число которых нередко превышало количество бойцов. Нестроевых участников похода Ксенофонт именует обычно одним словом "толпа" (όχλος). Сюда входили, во-первых, слуги (денщики), которые имелись не только у офицеров, но и у большинства, если не у всех, гоплитов. В походе слуги несли тяжелое вооружение гоплитов и вообще всячески их обслуживали. Кроме того, имелись носильщики для всякой клади, палаток, частного имущества бойцов и т.п. В толпу нестроевых входили и ремесленники, сопровождавшие войско, врачи, жрецы, обращенные в рабство пленные и т.д. По свидетельству Ксенофонта, при наемниках Кира было много женщин. Обоз состоял из повозок и вьючных животных, которые везли тяжести, в том числе продовольствие и фураж. При нем также имелось много погонщиков, возчиков и тому подобное"

Используя свидетельства античных историков рассмотрим преимущества и недостатки при использовании обозов как инструмента армии.

Обоз у армии на первый взгляд самое уязвимое место, ведь он медлителен по сравнению с солдатами на марше, затрудняет продвижение по пересеченной и труднопроходимой местности, его нельзя оставлять слишком далеко в тылу из-за угрозы нападения и потери провианта, на время сражений приходилось выделять вооруженную охрану для его сопровождения.

Но захватить чужой обоз — это святое. Лучше в темноте

На марше три четверти армии возглавляло колонну, затем шел обоз, который с флангов прикрывался конницей и, наконец, оставшаяся четверть армии. В период поздней империи в обозе также следовал осадный парк легиона, состоявший, как правило, из 55 карробаллист и 10 онагров.

А ведь ещё нужно разместить людей

Любые маневры и выбор позиции приходилось делать исходя из расчета на то, чтобы не остаться отрезанными от обоза, а это в целом ограничивало варианты тактических действий. Также все передвижения начинались с планирования предстоящих маршрутов, учитывая при этом особенности местности, которые могут повлиять на скорость продвижения и возможность прокормить людей и животных. Корнелий Непот. О знаменитых иноземных полководцах:

"Та же дорога, которой все пользовались, образовывала вдвое длиннейший крюк, но была многолюдна и изобиловала припасами. Антигон понимал, что если он двинется по второму пути, то весть о его приближении дойдет до врагов раньше, чем он пройдет треть расстояния; одолев же глухие места, надеялся уничтожить противника врасплох. Для выполнения этого плана он приказал заготовить как можно больше мехов и бурдюков, а также фуража и вареной пищи на десять дней, дабы разводить на стоянках как можно меньше огня".

Фрагмент из Анабасиса:

"Во-первых, - сказал Ксенофонт, -- я, предлагаю сжечь имеющиеся у нас повозки, чтобы мы в наших действиях не зависели от обоза и могли свободно направиться туда, куда нужно в интересах войска. Затем надо также сжечь палатки. Перевозить их тоже хлопотливо, а от них нет никакой пользы ни в сражениях, ни при добывании продовольствия. Затем мы отбросим все лишнее и из прочего имущества, за исключением тех вещей, которые необходимы нам для ведения войны, для пищи и питья, чтобы возможно большее количество наших людей было вооружено, а возможно меньшее несло тяжести. У побежденных, как вы знаете, ничего не остается; а если мы победим, то будем и врагов считать нашими носильщиками".

У Секста Фронтина в его Стратегемах есть такой эпизод:

«Филипп (Второй), организуя первое войско, всем запретил пользоваться повозками, всадникам разрешил иметь не больше, чем по одному обознику, а пехотинцам — по одному на десять человек для переноски жерновов и канатов. Выступающим в поход он приказывал нести на спине тридцатидневный запас муки».

Очень большое влияние на систему снабжения армии оказали военные реформы Гая Мария. Секст Юлий Фронтин сообщает нам в своих Стратегемах:

«Гай Марий, чтобы сократить обоз, который больше всего обременяет войско, упаковал посуду и продовольствие солдат в тючки, прикрепив их к палке с развилиной; так было удобно и нести ношу, и отдыхать. Отсюда возникла поговорка: марианские мулы».

Местоположение армии перед осадой или затяжным сражением занималось с учетом ограниченных возможностей организовать охраняемые пути подвоза необходимых видов продовольствия и снаряжения, которые нельзя было пополнить на месте самостоятельно. При этом нужно понимать, что численность армии и длительность ее эффективной работы ограничена лимитом снабжения. Чем больше размер армии и разнообразнее виды ее подразделений, тем более сложные логистические схемы и цепочки придется строить для ее содержания. Ради общего понимания картины обратимся к цифрам.

В обозе армии находились оруженосцы и слуги солдат, их семьи, торговцы и много нестроевого люда, следовавшего за армией в надежде на добычу. Кроме того, вьючные животные переносили снаряжение солдат и их багаж. Везли палатки, дерево, плотничьи инструменты, запасы провизии и множество других полезных в походе вещей. На каждой повозке должны были быть лопата и заступ, каждое животное везло топор и серп. Для перевозки снаряжения к каждому контубернию приписывался мул, на которого навьючивалась палатка, 16-20 кольев для ограды, ручные мельницы и запас продовольствия для 8 человек на неделю. Таким образом, одна когорта содержала 49 мулов, к каждому из которых нужен был слуга. Высшие офицеры имели каждый по 2 коня и 3 вьючных мула. То есть на один легион приходилось 520 животных только из обоза, не считая боевые вспомогательные конные части. Если считать по 8 животных в ряд, то обоз из 520 животных образовывал 65 рядов и растягивался на 200 метров. И при таком оснащении легион мог пройти совсем небольшое расстояние, прежде чем возникнет необходимость пополнить запасы.

Нужно вызывать трактор из ближайшей деревни

Общая уязвимость обозной прислуги, их называли Calones, на которую часто нападали при сборе фуража или отставании на марше периодически компенсировалась их участием в возведении оборонительных укреплений, разведке местности и даже участием в сражениях.

Тит Ливий. История Рима от основания города:

"Обозным раздали мотыги, чтобы срывать вал и засыпать ров;

Конюхам, торговцам при войске и солдатам послабее велел нести колья;

Пехотинцев заслонил обоз и конница, их окружившая, и они без труда отбрасывали налетавших нумидийцев;

Камни кидали не только солдаты, но и замешавшаяся между ними обозная прислуга".

Гай Юлий Цезарь. Записки о галльской войне:

"Тогда обозные, заметив у врагов панику, даже без оружия пошли навстречу вооруженным;

До глубокой ночи шел бой также и у обоза, так как галлы выставили на подобии вала телеги и с них отвечали на наши атаки обстрелом, причем некоторые из них, расположившись между повозками и телегами, бросали оттуда свои легкие копья и ранили наших"

Численность обозной прислуги часто могла составлять половину и более от общего размера армии. У Тита Ливия встречаем такой фрагмент:

"От тех же кимвров терпят поражение при Аравсионе консул Гней Манлий и проконсул Квинт Сервилий Цепион, оба их лагеря взяты, погибло 80 000 воинов и 40 000 обозников и войсковых торговцев.

Даже не беря в расчет возможное завышение цифр, чем довольно часто грешат древние историки, это показательно отражает степень разницы в соотношении численности".

Обоз так же мог являться последним оборонительным рубежом: составленные кругом телеги позволяли в процессе неудачно складывающегося сражения отступить и собраться в одном месте, чтобы перестроиться и организовать контратаку. В походе обоз следовал параллельно колонне со стороны, которая подвергалась меньшему риску нападения. При пересечении труднопроходимых мест, например, горных ущелий, обоз располагали по центру между колоннами. Схожим образом поступали и при нападении на открытой местности.

И римляне и греки уделяли серьезное внимание защите обоза. Его либо прятали в скрытой местности, либо выставляли вооруженные отряды для охраны. Во время сражений вокруг повозок и телег образовывали каре, что позволяло особенно эффективно противостоять коннице и колесницам. Нужно понимать, что у каждого воина был особый мотив и стимул защищать обоз, ведь он хранил все личное имущество и трофеи. Лишиться обоза означало утратить результат долгого труда и пролитой крови.

Анабасис. Ксенофонт:

Поэтому ради большей безопасности во время марша войску, пожалуй, следовало бы построится в каре, чтобы обоз и толпа нестроевых находились под защитой.

Младенцу на иллюстрации придется несладко

Зачастую использование обозной системы было недостаточно, учитывая необходимые объемы. В таком случае снабжением римских армий занимались их союзники и протектораты, а собственные силы в виде транспорта играли лишь вспомогательную роль. Вот что пишет Аппиан Александрийский в своей Римской Истории:

"Тем временем Публий Сципион, прибыв в Этолию вместе с консулом и приняв войско от Мания, оставил без внимания осаду этолийских городов как дело маленькое, и вновь на просьбу этолийцев предписал им отправить послов в Рим по поводу своих дел; но он торопился двинуться против Антиоха, раньше, чем кончится срок командования у брата. Он пошел через Македонию и Фракию к Геллеспонту; эта дорога была бы для него трудной и тяжелой, если бы Филипп Македонский не приготовлял для него дороги, не принимал и не сопровождал его, заранее наведя мосты и приготовив рынки".

Тит Ливий описывает такие случаи:

"Так как Газдрубал пишет брату, что встретит его в Умбрии, то пусть сенат вызовет легион из Капуи в Рим, произведет в Риме воинский набор, а городское войско отправит в Нарнию против врага. Так написал консул сенату. В Ларинскую область, в земли марруцинов, френтанов, претутиев, через которые должно было пройти войско, посланы были гонцы с распоряжением, чтобы все жители городов и селений вынесли на дорогу съестные припасы для солдат, привели лошадей и других животных, чтобы на телегах подвозить усталых;

Под Казином Ганнибал постоял два дня, опустошив всю округу, минуя Интерамну и Аквин, пришел в область фрегелланцев к реке Лирис, где увидел сломанный ими мост, чтобы замедлить продвижение Ганнибала. И Фульвию пришлось задержаться у Вултурна: суда Ганнибал сжег, а плоты, чтобы переправить войско, Фульвий соорудил с трудом – едва хватило леса. После переправы на плотах оставшийся путь был для Фульвия уже легок: не только в городах, но и вдоль дороги были заботливо сложены съестные припасы".

А Гай Юлий Цезарь. в записках о галльской войне сообщает:

"Между тем оскийцы и зависевшие от них калагурританцы отправили к Цезарю послов с обещанием исполнить все его требования. За ними последовали тарраконцы, якетаны и аусетаны, а несколько дней спустя также иллурагвонцы, жившие у реки Ибера. Всех их он просил снабжать его хлебом. Они обещали это и доставили хлеб на вьючных животных, которых согнали отовсюду из окрестностей;

Но следует понимать, что так было не всегда и не везде. У Тита Ливия есть следующая информация:

Для того и снабжали должностных лиц мулами, палатками и другим необходимым военным снаряжением, чтобы они не требовали ничего этого от союзников. Они имели частные гостеприимные союзы, поддерживали их радушно и щедро, и дома их в Риме были всегда открыты для приезжих друзей, у которых они обыкновенно останавливались сами. Только послы, спешно отправляемые куда-либо, требовали для себя по одному мулу у городов, через которые пролегал их путь. Никаких других расходов на римских должностных лиц союзники не несли".

Иногда приходилось поработать самостоятельно. Фрагмент с колонны Траяна. Легионеры за уборкой урожая.

Вариант в цвете

Людей, занимавшихся организацией поставок провианта для армии называли фрументарии. В период I—III веках н. э. продовольствие по фиксированным ценам покупалось у местных жителей.. При необходимости дополнительные партии зерна закупались по коммерческим ценам на рынке. Со временем обязательные поставки превратились в постоянный налог для провинциалов, так называемую аннону.

Надгробие Луция Валерия Ребуррина, легионного фрументария

Прокопий Кесарийский:

"Владельцев имений вынуждали снабжать продовольствием римское войско пропорционально размерам наложенной на каждого из них подати, причем поставок требовали не столько, сколько необходимо было в данное время, но сколько можно было [взять] и сколько решено было взыскать, не принимая во внимание, имеется ли на их земле то, что с них требуют. И этим несчастным приходилось поставлять провизию и солдатам, и их лошадям, покупая все это за гораздо большую плату, иной раз в отдаленной части страны, а затем доставлять туда, где в то время случалось быть войску и сдавать его ведающим поставками, отмеривая не так, как принято у всех людей, но так, как тем заблагорассудится. Таков порядок того, что именуется синоной, которая вытягивала все жилы у землевладельцев. Ибо им приходилось уплачивать ежегодную подать не менее чем в десятикратном размере"

После рассмотрения всех преимуществ и недостатков использования обоза его основные функции выглядят следующим образом:

-Сбор на поле боя трофеев и добычи и их перевозка.

-Транспортировка снаряжения, припасов и продовольствия, необходимого для снабжения в пути и при ведении осад.

-Основа для лагеря при коротких привалах по маршруту следования армии.

-Хранение личного имущества рядовых солдат и оциферов.

-Сопровождение больных, раненых и пленников

-Последний рубеж оборонительных укреплений в неудачном сражении.

-Источник нестроевой силы, используемой при разведке местности, обустройстве и обороне лагеря, сборе фуража и продовольствия на территории неприятеля.

Отдельная заметка будет посвящена вопросам:

как была устроена централизованная система снабжения, какую роль в этом играли знаменитые римские дороги, каким образом снабжались города и армии непосредственно во время осад и боевых действий. Спасибо, если дочитали.

Секрет побед - логистика

Со времен Средневековья военные кампании длились все дольше, поэтому была необходима продуманная система обеспечения. В этом смысле Тридцатилетняя война 1618–1648 годов оказалась поворотным моментом в истории развития тылового обеспечения. Эта война, точнее, серия войн, началась со спора между немецкими князьями – протестантами и католиками – о том, кто станет следующим императором Священной Римской империи. А затем конфликт захватил Францию, Данию и Швецию, причем французы оказались на одной стороне с протестантской Голландией, которая также в нем участвовала. Война затянулась, размеры армий и их аппетиты росли, и военачальники столкнулись вот с каким фактом: их суверены поставили под ружье куда больше народу, чем могли прокормить. Эта путаная, изматывающая война преподнесла суровый урок: набирать стоит столько солдат, скольким есть возможность заплатить. В противном случае армия превращается в неуправляемую толпу и грабит местное население.

Это могло бы сойти с рук веке в XII, но не в просвещенном XVII. Длительные военные действия по цивилизованным законам требовали рационального подхода, в том числе и разработанной системы логистики. Не стоит удивляться, что решение проблемы нашли французы, которые испокон веков гордились своим умением выбирать самый разумный вариант. Они пригласили семейный тандем военных администраторов – отца и сына Летелье. Отец, Мишель Летелье, рассчитал солдатский рацион, договорился с поставщиками продуктов, организовал обозы с провиантом, а его сын Лувуа разработал систему складирования. Впрочем, она уже использовалась в древности: запасы собирали в приграничных крепостях, чтобы отправлять их войскам по морю или по суше. Французская армия приняла нововведения и отца, и сына. Проблема была решена! Однако не совсем.

Система отца и сына Летелье работала слишком хорошо. Проблема снабжения действительно была решена, но теперь войска зависели от обозов, а это снижало мобильность армии, сковывало ее логистическую и стратегическую подвижность. По этой новой и относительно рациональной схеме войска были вынуждены передвигаться по дорогам. Хорошо, если по ним можно было проехать, но в непогоду дороги становились зачастую малопригодными. Да и при благоприятных условиях передвижение войск зависело от расположения складов, что ограничивало планирование маршрутов. Получилось, что логистика, вместо того чтобы обеспечивать стратегию, стала ее определять. Проблема пропитания – а без него солдаты просто были вынуждены заниматься мародерством – была решена, но ценой стала свобода передвижения!

Кроме того, хотя французы и ввели интендантскую службу, в обязанности которой входило обеспечение припасами, новая система по-прежнему зависела от поставщиков (и им нужно было платить!), а также от перевозчиков из мирного населения, не готовых к военным условиям. А европейские армии нуждались все в больших и больших припасах. В конце XVII века в регулярных европейских армиях состояло до 60 тысяч человек, которые в числе прочего потребляли 45 тонн хлеба в день, для чего требовалось 60 передвижных печей и 200 подвод дров. Не забудьте и про 40 тысяч лошадей – им было необходимо 500 тонн фуража. Для того чтобы собрать такое количество корма, было нужно время. Солдаты, разбитые на отряды по нескольку сотен человек, размахивали не мечами, а косами.

Возглавляли фуражные отряды генерал-лейтенанты и прочие высокие чины, и эти отряды, занимавшиеся как раз логистикой, были куда цивилизованнее, чем их предшественники, которые не гнушались мародерства. Что ж, это, конечно, похвально, но дело-то было в другом. Дело было в том, как вести войну – эффективно, экономно и не досаждая местным жителям. Цель была, в ведении войны, а не логистики. Тем временем стало очевидным, что европейские армии, вне зависимости от того, использовали они систему складов Летелье или нет, не могли получать припасы исключительно по суше. Современному европейскому военачальнику для обеспечения армии нужен был речной транспорт.

Великий предок Уинстона Черчилля, герцог Мальборо, это отлично понимал. В баварской кампании 1704 года войскам, шедшим вниз по Рейну, а затем по Дунаю, он доставлял припасы на лодках-плоскодонках, предшественницах десантных барж Второй мировой войны.

И по сей день баварская кампания герцога Мальборо считается шедевром логистического планирования. Историки почитают герцога и за его успехи в логистике, и за боеспособность его войска. Мальборо можно назвать первым профессиональным военачальником Нового времени, он обладал знанием всех великих полководцев: боевые успехи армии зависят от того, насколько хорошо солдаты накормлены, одеты и вооружены. В классическом английском фильме «В котором мы служим» (In Which We Serve) Ноэль Коуард, играющий роль командира, говорит в знаменитой речи в порту, что «хорош только удачливый корабль, а хороший корабль всегда удачлив». Войско Мальборо, хотя и действовало на суше, можно сравнить с удачливым кораблем, что подтверждают триумфальные победы при Бленхейме и в других местах. Один из его почитателей утверждал: «Отменный порядок в его [Мальборо] войске, идеальное состояние его конницы – все это заслуга его логистического гения».

Прославленный военачальник Фридрих Великий также уделял немало внимания логистике. В 1743 году немецкий правитель так сформулировал свое понимание логистики: «Сначала я завоюю достаточно земель, чтобы моя армия была обеспечена провиантом и жила за счет врага, а уж тогда смогу выбирать наиболее удобные театры военных действий».

Первый великий военачальник Америки, Джордж Вашингтон, также отдавал должное логистике, особенно после зимовки континентальной армии в Вэлли-Фордже. Да, конечно, у предводителя революционных сил было значительное преимущество – он играл, так сказать, на своем поле. Мало кто понимает, что поражение британских войск в восставшей американской колонии было обусловлено, главным образом, тем, что английским солдатам приходилось долгие дни дожидаться провианта и боеприпасов: их доставляли с родины, а до нее было 3 тысячи миль.

О важности логистики в войне

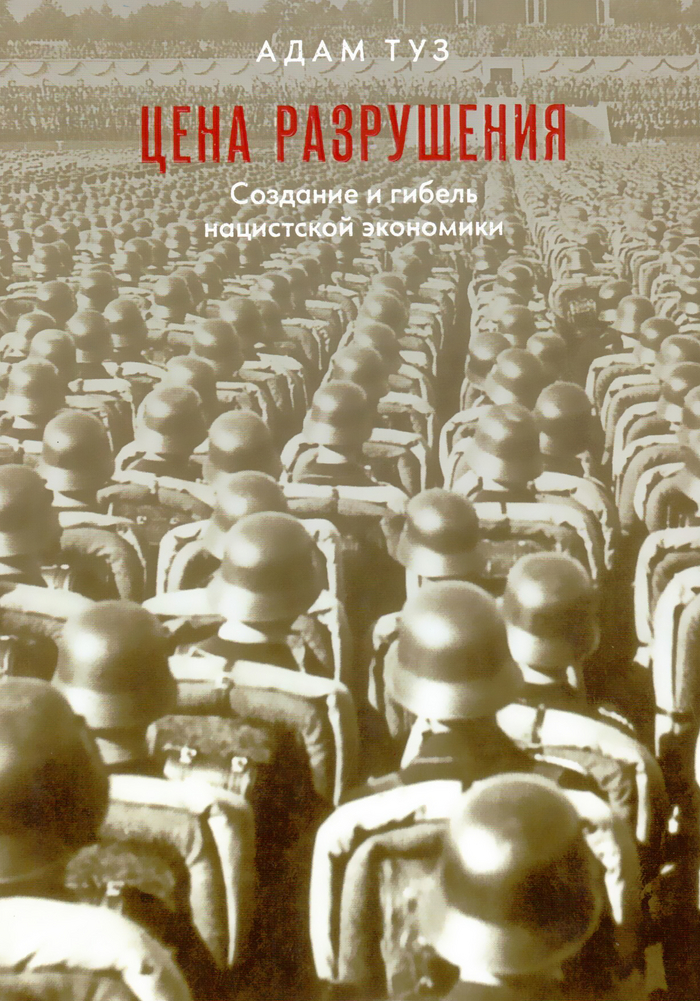

Из книги английского экономического историка Адама Туза «Цена разрушения» - взгляд на нацистскую Германию через экономику.

Немецкие генералы предупреждали Гитлера, что блицкриг возможен максимум до Днепра. Именно за счёт блицкрига вермахт и побеждал, другая война – т.е. медленная, окопная, за счёт истощения (в духе Первой Мировой) означала поражение Германии. Туз приводит пример того, как логистика стала ограничителем продвижения немецких войск.

«На основе опыта, полученного во Франции, штаб снабжения вермахта вычислил, что дистанция, на которой могли использоваться грузовики, составляла 600 км, что давало оперативную глубину в 300 км. Дальше сами грузовики потребляли такую большую долю топлива, которое возили, что переставали быть эффективным транспортным средством. С учётом огромных расстояний, с которыми пришлось бы столкнуться вермахту в Советском Союзе, оперативная глубина в 300 километров становилась абсурдно маленькой».

В дополнение к этому существовала проблема железнодорожных путей – разница в ширине колеи в Европе и СССР, а также выведенные из строя пути, мосты и ЖД-коммуникации отступавшей Красной Армией. В итоге вермахту пришлось вести войну… на лошадях и пешком, что ставило крест на идее блицкрига:

«В принципе вермахт был «бедной армией». Из 130 дивизий германской армии лишь 33 входили в состав её ударного моторизованного костяка. Три четверти германской армии по-прежнему полагались на более традиционные способы передвижения: пешком и на лошадях. В германской армии, вторгшейся в 1941 г. в Советский Союз, насчитывалось от 600 тыс. до 750 тыс. лошадей. Они предназначались не для верховой езды, а для перевозки орудий, боеприпасов и провианта. За несколько недель до вторжения пехотные части, которые должны были следовать за быстроходными танковыми формированиями, получили 15 тыс. подвод. Подавляющее большинство немецких солдат передвигалось по России пешим порядком.

Разумеется, вести войну было бы намного легче, если бы у вермахта имелось втрое больше танков и грузовиков. Но представление о полностью моторизованной армии, изготовившейся к нападению на Советский Союз, – это фантазия времён «холодной войны», а не реалистическое отображение ситуации 1941 г. Говоря более конкретно, это американская фантазия. Англо-американские силы вторжения, собранные в 1944 г., представляли собой единственную армию Второй мировой войны, полностью соответствовавшую современной модели моторизованных войск.

Германская армия была слабо оснащена механическим транспортом не потому, что она не удосужилась должным образом подготовиться. Так произошло из-за недостаточного промышленного и экономического развития самой Германии. Большинство германских грузовых перевозок осуществлялось по железным дорогам. При перевозках на короткие дистанции важную роль и в городах, и в деревне по-прежнему играли лошади. Разумеется, немецкую автомобильную промышленность можно было склонить к производству большего числа грузовиков. Но в годы войны главным препятствием, сдерживавшим использование автомобильного транспорта в Европе, служило не недостаточное число машин, а хроническая нехватка топлива и резины. К концу 1941 г. ожидался такой сильный дефицит топлива, что вермахт всерьез задумывался о демоторизации, которая снизила бы его зависимость от скудных поставок нефти».