Дилетанты изучают тактику,

любители стратегию,

профессионалы логистику

Народная мудрость

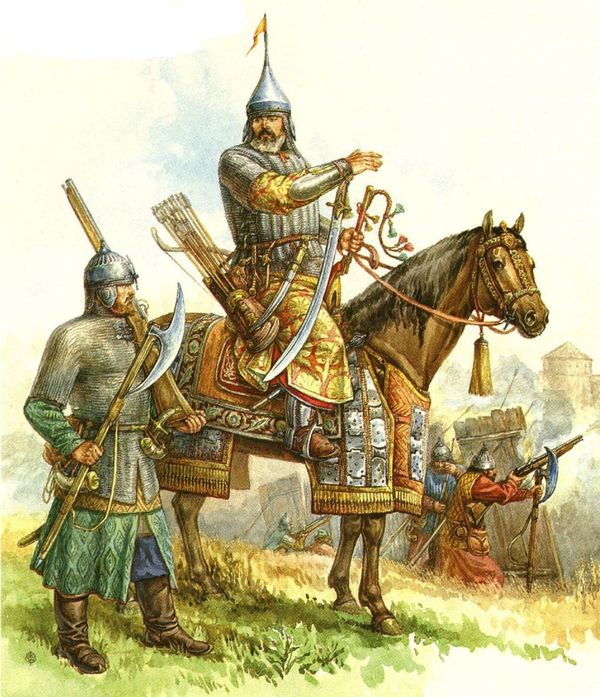

В военной истории Московского царства немало дискуссионных и слабо изученных вопросов. Одно из таких белых пятен — организация снабжения войск провиантом. Впрочем, кое-какие выводы свидетельства книжников и летописная статистика сделать все же позволяют. Из чего же состоял обоз русского воинства, что ратники ели в походе и чем они кормили своих лошадей?

Михаил в поход собрался…

Полтораста с лишком лет назад русский генерал-интендант К.Ф. Затлер писал:

«Надобно удивляться, что продовольственная часть, столь важная во военное время, единственно от которой зависит часто успех или неуспех войны, остается до сих пор в таком забвении. Читая военную историю много встречается вопросов, от чего такой-то главнокомандующий не воспользовался одержанною победою, или не сделал такого-то движения, а ответа не находим нигде. Если б военные историки более обращали внимание на продовольственную часть и при описании сражений объясняли, сколько солдаты имели в ранцах сухарей пред сражением, в каком разстоянии были в то время провиантские транспорты и откуда они наполнялись, то может быть разъяснилось бы многое, что теперь темно…».

Написанная в 1861 году, эта фраза не утратила своей актуальности по сей день. Если бы пишущие на военно-исторические темы больше внимания обращали не на величественные и притягательные образы развевающихся знамён, клубы порохового дыма и марширующие по мановению руки гениальных стратегов и военачальников конные и пешие полки, а на обратную, невидимую «техническую» сторону войны, то многие детали функционирования русской военной машины Средневековья и раннего Нового времени предстали бы перед нами в совершенно другом обличье. Многие дискуссионные вопросы, связанные с развитием русского военного дела в эту эпоху, если бы и не разрешились сами собой, то, во всяком случае, стали бы менее спорными и туманными. Достаточно взять хотя бы проблему численности русских ратей, вокруг которой кипели и продолжают кипеть оживленные баталии.

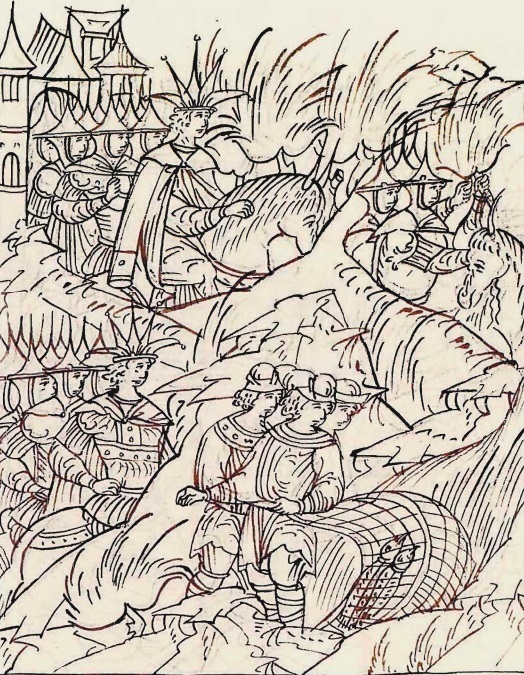

Как же обстояло дело с организацией «интендантской» службы в Третьем Риме? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит вспомнить одну печальную историю – о том, как великий князь владимирский и тверской Михаил Ярославич в 1316 году вознамерился наказать непокорных новгородцев и отправился на них походом «со всею силою Низовьскою». Однако новгородцы, предполагавшие такой вариант развития событий, заранее мобилизовали все свои силы, и князь Михаил не рискнул вступить с объединенной новгородской ратью в «прямое дело».

О том, что было дальше, неизвестный русский книжник сообщал, что великий князь со своим воинством так и не дошел до Новгорода и встал в Устьянском погосте Деревской пятины в 50 верстах от Новгорода. Простояв здесь несколько недель и опустошив местность, Михаил был вынужден повернуть домой, «мира не возма» и «не успев ничтоже». На обратном пути его войско «заблудиша в озерех и в болотех; и начаша мереть гладом, ядяху же и конину…». Уцелевшие ратники «снасть свою пожгоша, а иное пометаша: и приидоша пеши в домы своя, приимше рану немалу…». Другой книжник расцветил это известие дополнительными подробностями, сообщив своим читателям, что михайловы ратники на обратном пути «заблудишася в озерех и в болотех, и начаша мерети голодом, ядяху кони свои, а инии с щитов кожи сдирающее, ядяху, а доспех свои и оружия, то все пожгоша, и пришедшее пеши в домы своя». Третий же добавил новых красок – согласно его рассказу, ратные «Низовьския земли» «ядяху кони свои, и кожи с щитов, и голениша, и ременье; изомроша же мнохи зело…».

«Кормы людцкие готовити…»

Что же случилось с «Низовьскою силою»? Очевидно, что «интендантская» служба великого князя явно не справилась с задачей снабжения многочисленной рати, но почему? Попытаемся разобраться в причинах этой трагедии. Для начала — несколько базовых цифр, от которых можно отталкиваться в дальнейших расчетах. Прежде всего, каким должен быть физиологический минимум потребления провианта и фуража на душу и на коня с тем, чтобы и всадник и его боевой конь сохраняли необходимую боеспособность?

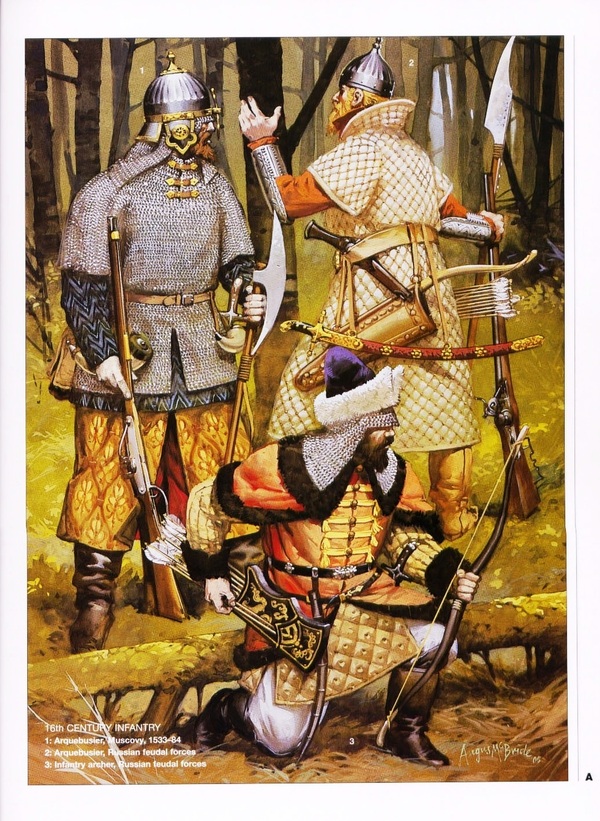

Понятно, что понятия «паек», «рацион», «порцион» и «сутодача» в те времена отсутствовали – централизованное снабжение было делом далёкого будущего. Однако некоторые данные позволяют составить определенное представление о размерах того самого физиологического минимума русского ратника, который он должен был получить тем или иным способом.

Любопытные сведения на этот счет сохранила Литовская Метрика. Так, в 1562 году великий князь литовский Сигизмунд II пожаловал двоих московитов, Константина Некрашова (Некрасова?) и Богдана Лавринова, выбравших свободу взамен несвободы, своим «кормовым» жалованьем. От великокняжеских щедрот каждый московит должен был получать по бочке жита, бочке солода, два корца крупы, 2 корца гороха, пуду соли, полти свиного мяса на квартал и дополнительно к этому деньги на свежее мясо, рыбу и сукно – 4 копы грошей (240 грошей) на год. В аналогичном случае спустя четыре года другим четырем московским перебежчикам, Василию Левонковичу, Булану Михайловичу, Ивану Кузьмичу Лихачову и Степану Матвеевичу Сыривкову, было обещано каждому на квартал бочку жита, бочку солода, полбочки крупы, полбочки гороху, свиная полть, пуд соли и на рыбу со свежим мясом копу грошей. Зная примерный объем и вес бочки и корца жита и крупы, можно предположить, что в таком случае дневной «паек», обещанный от великокняжеского «скарба» каждому московскому сыну боярскому, равнялся примерно 1 кг ржи, четверти кг крупы, столько же гороху, чуть менее полфунта свинины и 20 г соли. Калорийность такого «пайка» составила бы примерно 4500 килокалорий в сутки.

Делопроизводство московских приказов столь подробных росписей выдачи «корма», к сожалению, не оставило. Из сохранившихся документов можно лишь представить примерные размеры хлебного жалованья (как, например, в 1578 году в ливонских крепостях стрельцам и казакам полагалось «на месяц по осмине человеку ржи…», или чуть больше 1 кг ржи – то есть те же самые 24 пуда в год) и дополнительного «приварка». О примерном размере этого приварка говорит, к примеру, наказ Ивана III посольскому приставу Федору Далматову. Федору предписывалось «на станех» (т.е. ежедневно, по окончанию дневного перехода, на каждом яме-почтовой «станции») выдавать «татаром царевым Менли-Гиреевым людем, девяти человеком: тушу баранью, да полгривенки соли, да ставец заспы…».

Другой схожий пример. Зимой 1555 года новгородским дьякам Федору Борисову сыну Еремееву и Казарину Дубровскому из Москвы пришел царский указ, предписывавший дьякам «по ямом людцкие кормы и конские, часа того, готовити» «на день, на всякой ям» с тем, чтобы ратным людям, отправленным на войну со шведами, «без корму не было», а «крестьянству того для дорогою силы и грабежу кормового не было». Согласно указу, дьякам надлежало готовить «корм» – «на восмъдесят человек яловица, по полъосмине круп, по полубезмена соли, или на десять человек по борану, круп и соли на денгу …».

Можно привести и другие примеры, но и из этих видно, что если добавить к государеву жалованью и приварку служилые люди должны были добавлять свои сухари, то мы выходим на ежедневную «норму» примерно в 4000 ккал/сут.

Много это или мало? Для России XVIII века общепринятая годовая норма потребления зерна на крестьянскую душу (имеется в виду взрослый мужчина – работник) составляла 24 пуда (около 3200 ккал в день). С учетом же расходов на прокорм скота и продажу зерна на рынке эта «норма» падала до 18 пудов на душу или даже ниже, что в переводе на калории составляло 2100–2400 ккал/сут. Отечественный ученый Л.В. Милов, который привел эти цифры, отмечал далее, что «годовая потребность в зерне для крестьянина в три четверти – это суровый режим очень скудного питания, жесткий режим экономии…». При этом, продолжал он, «для XVIII – XIX столетий такая норма (но только для питания) была общепринятой. Она была принята в армии, она же фигурирует и в научной литературе на XIX в…».

Можно, конечно, в таком случае возразить, что такая «норма» сильно завышена, сославшись на мнение имперского посланника С. Герберштейна, который писал, что де на бивуаке, желая вкусить от трудов праведных, московит «разводит огонь, наполняет чан водой, бросает в него полную ложку проса, добавляет соли и варит». Если же он желает побаловать себя, то тогда к этому вареву добавляет «маленький кусочек свинины». Ну а как вдруг у московита и его слуг «есть плоды, чеснок или лук, то они легко обходятся без всего остального».

На столь скудном рационе из пустой каши можно поститься неделю-другую-третью, а если кампания длится несколько месяцев? И ведь речь идет не об осадном «сидении», а о маневренной кампании, в ходе которой государевым полкам приходится совершать большие переходы по 20–30 и более верст в сутки, и не только летом, но и зимой (нетрудно найти сведения о расходе всадником энергии при таком переходе и сравнить с приведенными выше расчетами)! Подчеркнём, что при этом ратник должен не просто стоять на ногах или держаться в седле, но быть готовым к «прямому делу», способным в случае необходимости натянуть (и не единожды!) лук и биться «мечным сечением» и «копейным боем». И как тут не вспомнить В.В. Маяковского и его бессмертные «коль без дела будет рот, буду слаб, как мощи, пан Республику сожрет, если будем тощи…»!

«Корми ты его пшеном белояровым…»

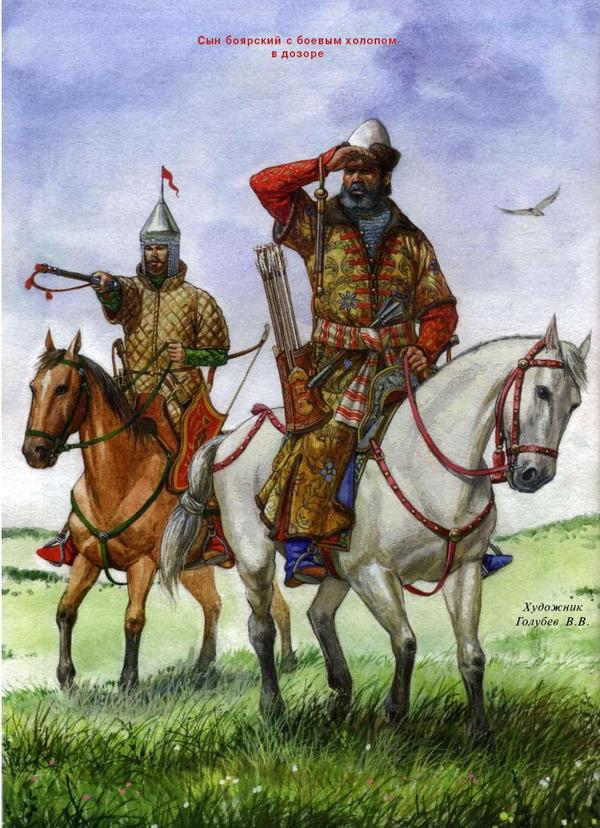

Пустая овсянка («пища нравственных людей и спортсменов») в котелке у ратника – это еще полбеды. В конце концов, поджарый сын боярский и даже тучный боярин могли и поголодать, ища себе чести, а князю славы. Но как быть с боевым другом нашего ратника – его конем? С этим несознательным «травяным мешком» и «волчьей сытью» такой фокус не проходит – конское ухо и брюхо к громким словам и фразам глухо. C лёгкой руки все того же Герберштейна принято считать, что татарские кони, на которых в XVI веке ездила большая часть русской конницы, были крайне непритязательны к качеству и количеству фуража («малорослые, но крепкие, [одинаково] хорошо переносящие голод [и работу] и питающиеся ветками и корой деревьев, а также корнями трав, которые они выкапывают и вырывают из земли копытами»).

Однако сохранившиеся документы позволяют утверждать, что такое описание не вполне соответствует действительности (тем более что тебенёвка далеко не всегда могла решить проблему прокорма лошадей – как, например, зимой 1534/1535 гг., когда русской рати, посланной в Литву, пришлось действовать в сильные морозы и обильные снега). И русские лошади (впрочем, как и татарские тоже) все же получали несколько иной корм в качестве фуража, причем характер этого фуража существенно различался в зависимости от времени года.

И снова несколько примеров. Во всё том же наказе Ивана III Федору Далматову прописывалось, что татарские кони должны были получать ежедневно «на десять лошадей острамок сена да четверть овса» (обращает на себя внимание тот факт, что татарские лошади должны были получать овёс и сено, а не довольствоваться подножным кормом). Для сравнения – в 1591 году «сметой, што надобети лошадем монастырским овса» Иосифо-Волоколамского монастыря предписывалось лучшим лошадям выдавать ежедневно все те же четверть овса и острамок сена. Таким образом, ежедневная сутодача фуража на «строевого» (не рабочего) коня составляла порядка 4–5 кг овса и 6–8 кг сена, и выдавать ее должны были в течение «7 месяцов, с октября с 1-го дни да до месяца мая 1-го дни». Любопытно, что и в петровское время армейскими артикулами было предусмотрено, что драгунский строевой конь должен был получать в течение полугода (остальные полгода кони находились на подножном корму) 6 четвертей овса и 90 пудов сена. Дневная норма при этом составляла около 4 кг овса и 8 кг сена (при этом необходимо иметь в виду, что среднестатистический драгунский конь времён Петра I практически ничем не отличался от тех коней, на которых ездила основная масса русских детей боярских 2-й половины XV–XVI вв.).

Но даже с мая по сентябрь решить проблему пропитания лошадей одним только подножным кормом было невозможно. Опыт показывает, что при выполнении легкой работы (таковой считался дневной переход в 35 км) лошадь весом в 300–350 кг (а именно такие лошади составляли основу русской конницы в рассматриваемый период) нуждалась примерно в 30–35 кг хорошей травы ежедневно, а при переходе в 60 км (средняя работа) – уже в 45–50 кг. При этом необходимо иметь в виду, что в XVI веке сын боярский должен был выступать в «дальней поход» как минимум одвуконь, а лучше, конечно, больше. В бой вступать, несомненно, на свежем коне, ну а раз так, то ратник должен был ехать на одном коне, а двух других, сменного и вьючного, вести в поводу. Потому то сын боярский Григорий Дмитриев Русинов взял с собой в поход в 1521 году – тот самый несчастный поход, когда Мухаммед-Гирей разбил русское воинство под Коломной и опустошил окрестности русской столицы, – ни много ни мало 9 коней, сменных и вьючных! И то, что подходит к небольшому отряду, для большой рати совершенно не годится – одно дело, когда нужно прокормить пару-тройку десятков лошадей, и совсем иное – когда в войске этих «травяных мешков» несколько десятков тысяч!

«У великого государя нашего … рать сбирается многая и несчетная…»

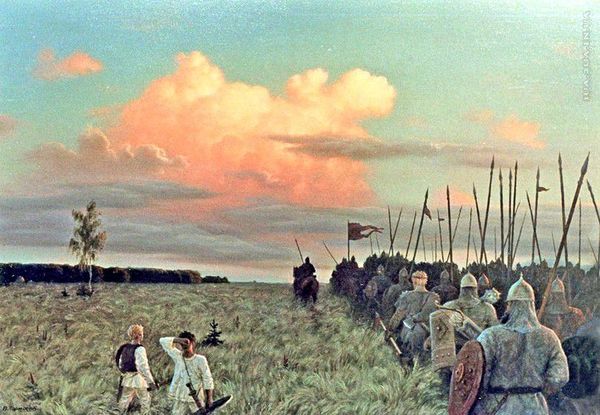

Столь много внимания неслучайно уделено, казалось бы, частным вопросам. В них кроется часть объяснения того, почему рати Михаила Ярославича претерпели столь многие беды и несчастия на обратном бесславном пути из новгородских владений в родную «Низовьскую землю». Напомним, что князь решил принудить новгородцев к миру, двинув на них всю «Низовьскую силу», полки от многих городов, и не только тверских. Не вызывает сомнения, что эта рать была весьма многочисленна, и не только по тем временам. Составить представление о её примерных размерах может, к примеру, список «полков», которые выступили под знамёнами Дмитрия Ивановича на всё тот же Новгород в 1386 году – московский, коломенский, звенигородский, можайский, волоцкий, ржевский, дмитровский, переяславский, владимирский, юрьевский, костромской, углицкий, галицкий, бежицкий, вологодский, новоторжский, серпуховской, боровской, суздальской, городецкой, нижегородский, ростовский, устюжский, ярослаский, белозерский, моложский, стародубский, муромский и мещерский. Это больше, чем выставил тот же Дмитрий Иванович в 1375 году против Твери и в 1380 году на Куликовом поле (на котором, по последним подсчетам, великий князь выставил против Мамая не больше, а, скорее всего, менее 10 000 воинов).

Для сравнения, когда речь заходит о примерных размерах княжеских «дворов» и городовых «полков» применительно к тем временам, то книжники называют цифры в пределах сотен и первых тысяч ратных людей, не более. Так, псковичи в 1426 году, во время конфликта с великим князем литовским Витовтом, послали на помощь осажденной Опочке полсотни бойцов «снастной рати», а главная псковская рать во главе с посадниками Селивестром Леонтьевичем и Федором Шибалкиным вступила в бой с войсками Витовта, имея в своем распоряжении 400 ратников. Князь Василий Юрьевич в 1435 году взял Вологду, имея «дружины» 300 человек, а его брат Дмитрий Шемяка имел в своем распоряжении в 1436 году около 500 дворян. Литовский князь, Александр Чарторыйский, не желая присягать Василию II, в 1461 году покинув Псков, где он пребывал на положении служилого князя, и увел с собою «двора его кованой рати боевых людеи 300 человекъ, опричь кошовых…». Наконец, в печально знаменитом сражении под Суздалем летом 1445 года, в котором Василий II был разбит татарами и пленен, его «полк» вместе с «полками» его вассалов князей Ивана Можайского, Михаила Верейского и Василия Серпуховского насчитывали менее 1000 всадников. Пришедший им на помощь владимирский «полк» воеводы Алексея Игнатьевича насчитывал 500 ратных. А противостоявших им татар было, по сообщению летописца, 3,5 тысячи.

Во всех этих цифрах обращает на себя внимание оговорка летописца «боевых людей, опричь кошовых». То есть названные цифры можно смело увеличить хотя бы вдвое, если считать не только комбатантов, но еще и обозников, которые тоже хотели есть и пить (и желательно не пресловутую ключевую воду, которую еще надо сыскать на такую прорву ртов, а нечто более здоровое и полезное – например, тот же квас, который тогда мало чем отличался от пива). При этом, как правило, кампании были краткосрочными, и ратям приходилось действовать рядом с родным домом, что существенно облегчало разрешение логистических проблем. Но Михаил Тверской отправился в поход, располагая порядка 10 тысячами ратников и не меньшим количеством обозников-кошовых, а с ними со всеми было опять же не меньше 30–40 тысяч строевых, вьючных и обозных лошадей. Сколько нужно было ежедневно провианта и фуража для прокорма такой рати – посчитать нетрудно, да и кампания эта оказалась дальней и против ожиданий изрядно затянувшейся. И когда «низовьские» полки, израсходовав взятый с собой «корм» и опустошив местность, где они стояли лагерем, двинулись по осенним дорогам домой, то столкнулись с тем, что можно назвать «синдромом Старой Смоленской дороги». Движение по опустошенной еще на пути «туда» местности (а полки шли на Новгород, скорее всего, летом, основательно потравив поля и луга) быстро превратилось в «марш смерти».

Печальный исход похода было бы нетрудно предугадать, если бы Михаил и его воеводы имели опыт подобного рода экспедиций, но вот именно этого опыта им и не хватило. Между тем, московские великие князья и государи впоследствии предпринимали военные экспедиции значительно более масштабные, и, хотя и сталкивались порой с логистическими проблемами, тем не менее, с каждым разом решали их все лучше и лучше. О том, как у них это получилось – во второй статье цикла.