Заметки на полях римской военной логистики

Существуют некоторые вопросы, которые ставят меня в тупик. Например, когда я пишу про армии, а меня спрашивают «Да что эта толпа вообще ела?». Ощущаете, да, этот посыл? Тут прям в самом вопросе содержится утверждение, что кабинетных историков в очередной раз обманули древние сказочники, навалив тьмачисленностей в летописях, а диванные теоретики все это съели, без доли критического анализа. Но пытливого читателя не проведешь, его острый ум сразу видит истину – тогда* воевали максимум несколько сотен человек, ну может тысяча, а больше прокормить решительно невозможно. Критичному читателю для этих выводов совсем не нужно погружаться в пучины истории (которую, как мы помним, пишут победители), достаточно лишь «здравого смысла» и нормы дневного рациона одной лошади, объем которого неизменно производит сильнейшее впечатление на неподготовленного неофита.

*тогда – период времени, охватывающий хронологические границы от Троянской войны до похода Наполеона

Меня можно справедливо упрекнуть в том, что саркастичный тон не особо вяжется с первоначальным утверждением об отсутствии ответа на главный вопрос – «что же эти десятки тысяч ели?». Проблема в том, что вопрос меня ставит в тупик, отнюдь не потому что у меня нет ответа, а в силу того, что даже для относительно короткого по меркам истории похода Александра Великого, он выглядит так –

Engels D. W. Alexander the Great and the Logistics of the Macedonian Army. – Univ of California Press, 1978.

Иначе говоря, это книга на 200 страниц убористого почерка, где снабжение армии Александра временами рассмотрено по часам, а расчет суточного калоража ведется вплоть до учета потерь зерна после помола. И работы по другим временам или армиям выглядит столь же подробно, к примеру, работа Рота по логистике римской армии Roth J., Roth J. P. The Logistics of the Roman army at war: 264 BC-AD 235. – Brill, 1999. – Т. 23 она еще крупнее. Утолкать сотни страниц исследований в пару абзацев, да еще по всеобъемлющему периоду «тогда» невозможно физически, поэтому я решил дать тезисный обзор основных вопросов, а желающие углубиться в вопрос до уровня диеты солдата в конкретном регионе, смогут найти всю инфу в источниках, которые я традиционно буду указывать в примечаниях. Рассматривать я буду преимущественно римскую армию, периодически упоминая македонскую, попробуем составить краткий FAQ по военной логистике.

Блок № 1 – поставки или снабжение за счет территории?

Начнем с простого – живет ли армия, грабя окружающую территорию или «висит на линиях снабжения». Ответ здесь однозначен – дисциплинированные армии античности всегда полагались на собственные линии снабжения и если в какой-то момент времени им приходится добывать еду самостоятельно, значит, произошел факап. Либо армию отрезал враг, либо перерезаны линии снабжения, либо произошло разложение самой организационной структуры армии. Иначе говоря, нормой – это не является. С другой стороны, войны редко идут по плану, к примеру, в 69 г. до н.э. несмотря на обильные ресурсы, легионеры активно грабили окрестности, за что командующие удостоились критики Тацитом. Дело тут не столько в человеколюбии, сколько в больших рисках неорганизованного грабежа, как пишет Оносандр (IX)

Полководец должен иметь весьма большую заботливость о доставлении себе фуража; и когда он находится в обильной неприятельской земле, то не должен позволять войску без порядка рассыпаться для грабежа; от сего могут произойти худые последствия. В самом деле неприятели часто нападают на беспорядочные и рассеянные по всюду толпы для собрания фуража; многие из сих отрядов, обремененные фуражом, не имея возможности ни отступать, ни защищаться, ни подать помощь своим сотоварищам бывали совершенно разбиты. И так должно наказывать тех, которые осмелятся отправляться для отыскания продовольствия без приказания Полководца; но когда Полководец пошлет их, то должен дать фуражирам, находящимся без оружия и защиты, для охранения конницу и пехоту, которые бы, не занимаясь грабительством, оставались в боевом порядке, для прикрытия фуражиров и доставления им надежной защиты.

Грабеж как таковой мог и должен был использоваться в качестве военного инструмента (опустошение и террор вражеской земли), но полученные «доходы» централизованно распределялись, а не оставлялись у каждого отдельного солдата.

Ежедневно солдаты осуществляли фуражировку, т.е. сбор воды, дров и фуража для животных.

Блок № 2 – диета легионера

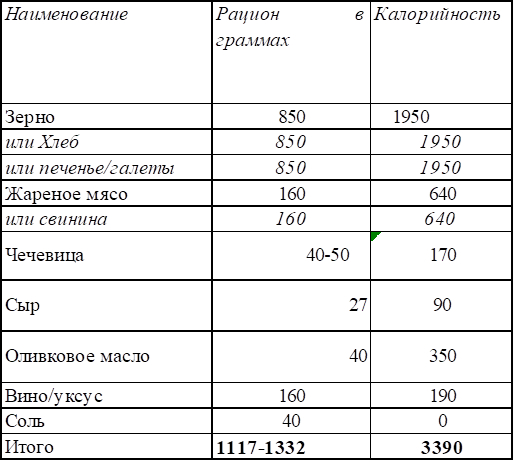

Короткий ответ на вопрос, а что они вообще ели. Основа римского военного рациона - зерно (хлебный паек) или же frumentum и Cibaria. Под термином Cibaria понималась не зерновая часть пайка, которая варьировалась в зависимости от доступности продуктов в конкретном регионе. Она включала в себя – мясо, бобовые (преимущественно чечевица), сыр, соль и вино.

На римских военных стоянках обнаружено множество костей животных, которые свидетельствует о разнообразных мясных вкусах. В части мяса римляне предпочитали свинину, говядину, ягнятину и козлят, а вот лошади видимо, воспринимались как друзья и частью рациона не являлись (They didn't shoot horses: Fracture management in a horse of the 5th century BCE from Sindos, Central Macedonia, Greece Theodore G. Antikas, 2008Veterinarija ir Zootechnika 42(64)). Свинина, видимо, особенно ценилось – из нее делали колбаски, ветчину или бекон. Не стоит воспринимать древних свиней в стиле современных, они были заметно мельче и весили, видимо, 40-70 кг. Папирус из Оксиринха (III в. н.э.) сообщает о сборе сорока свиней, каждая весом по 16,3 кг, но египетские порося довольно дохлые. В Талмуде есть сведения о том, как во время осады Иерусалима римляне ели детей. Учитывая, что в других источниках подобные сведения не встречаются, вывод, думаю, очевиден – еврейские дети самые вкусные.

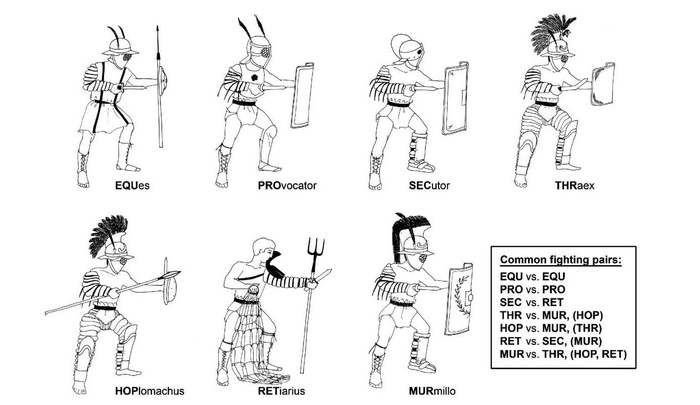

Сыр, вероятно, легионеры делали самостоятельно. Предпочтения также определялись доступностью конкретных продуктов – овечий, козий, коровий, воины были всеядны. Соль и оливкое масло, судя по всему, были важными частями рациона, и их наличие было куда критичнее, нежели мясо. Вероятно, свежеиспеченный хлеб с оливковым маслицем и солюшкой уютно скрашивал солдатские будни. Кислое вино или фактически уксус (оксос) также являлось частью солдатского рациона, что интересно употребление качественного марочного продукта (ойнос) считалось признаком недисциплинированности в республиканский период, но позднее смотреть на это начали проще. По крайней мере, Вегеций (III, 3) советует уже заготавливать оба типа вина, а особенно соль. Вино было хорошим противоцинговым средством, кроме того, литр такого продукта крепостью в 12 % содержал 700 килокалорий, что чрезвычайно актуально для пропитания армии. С другой стороны, оно же и порождало очевидную проблему, грань между солдатом, стойко сражающимся с цингой и просто алкашом была зыбкой. Впрочем, в римских войсках, насколько мы можем судить, проблема пьянства жестко не стояла, а вот вспомогательные силы могли нахерачиться в самый ответственный момент. Так например, Тацит (4,48) жалуется на недисциплинированность фракийский войск в 26 г. н.э.

«Им было дозволено производить опустошения, жечь, забирать добычу, лишь бы эти набеги кончались засветло и ночь они проводили в лагере, бдительно охраняя его. (3) Вначале это соблюдалось, но вскоре, предавшись разгулу и обогатившись грабежом, они стали самовольно покидать сторожевые посты ради разнузданных пиршеств и сваливались там, где их одолевали сон и вино»

В конечном счете, повстанцы напали одновременно на римский и фракийский лагеря. Легионеры им ожидаемо вломили, а бухих фракийцов тупо перерезали. Плутарх описывает (Серторий, 3, 4) историю о том, как деградировал римский гарнизон в Испании в 97 г. до н.э.

Так как воины, живя в роскоши, распустились и без просыпа пьянствовали, варвары стали относиться к ним с пренебрежением и, призвав на помощь своих соседей истургийцев, напали ночью на жилища римлян. Многие были убиты.

Но с такими примерами стоит быть аккуратными, в римской литературе есть довольно распространенный троп о том, как «герой-полководец» прибывает к разложившимся войскам и железной рукой наводит порядок. Встречается, чуть ли не в биографии каждого плюс-минус известного полководца. Если подытожить, то средний дневной рацион одного легионера включал в себя примерно 3000-3500 килокалорий, по оценке Рота 3390. Основу его составлял хлеб, обеспечивающий 1950 килокалорий, остальное же добиралось исходя из доступности местных ресурсов

Если подытожить, то можно сказать, что хотя паек римского легионера и не блистал разнообразием, но по меркам эпохи, питался он довольно сбалансировано и это на, что легионер обычно не жаловался. Даже учитывая очевидные сложности с доставкой еврейских детей в отдаленные регионы Империи, легионеры стойко переносили эти лишения, полагаясь на прочие виды мяса.

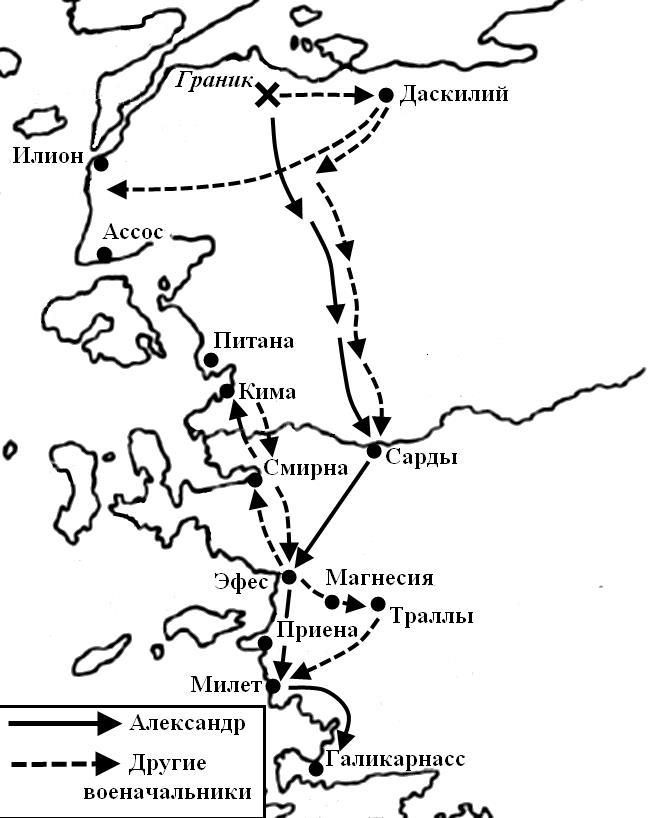

Блок № 3 – слуги

Традиционная оценка численности через сакраментальное «А что они там ели?» мероприятие в принципе неблагодарное. Возможности прокорма армии в первую очередь зависят от организации, а ее численность вопрос второй. Поясню, численность армии Александра Великого для примера, которая перевалила через Геллеспонт насчитывала 48 100 человек. Так вот она ела меньше нежели могла потреблять «классическая» армия греческих полисов числом в 33 000 человек. Как? Очень просто – на каждого гоплита приходился один слуга, а Геродот (IX, 10) упоминает о событиях, когда спартанцы брали до 7 (!). В среднем можно говорить, что число не комбатантов в греческих армиях до Филиппа Македонского примерно соответствовало количеству самих воинов. И это еще неплохой результат, чем сильнее деградировала армия путем децентрализации, тем больше случайных людей в ней было. Филипп Македонский терпеть этот вертеп решительно не хотел и, как сообщает Фронтин (IV, 1, 6) , решительно зарезал число лишних ртов

Филипп, организуя первое войско, всем запретил пользоваться повозками, всадникам разрешил иметь не больше, чем по одному обознику, а пехотинцам – по одному на десять человек для переноски жерновов и канатов. Выступающим в поход он приказывал нести на спине тридцатидневный запас муки.

С учетом соотношения конницы к пехоте 1:6 в македонской армии – это дает в среднем 16 000 слуг на 48 100 воинов, т.е. 65 000 личного состава, против 66 000 у армии греков которая была бы в полтора раза меньше. Для сравнения «армия» ландскнехтов XVI века, с их цыганским табором вместо обоза, сожрет еще больше, при штатной численности воинов всего в 20 000 человек. Но об этом бардаке как-нибудь в другой раз.

А что у римлян?

Как таковых «гражданских» в армии Рима не было. Существовали две категории – это calones или калоны (не путать с колонами colonus, coloni) и ликсы (lyxae). В настоящее время определения обоих терминов довольно условные, обычно под термином ликса понимают маркитанта, а калона относят к военным рабам. Но учитывая всю массу примеров и типов событий, в которых эти термины употреблялись – это определение довольно спекулятивное. Наиболее близкий термин для ликсы – это «ответственный за поставки», но повторюсь они упоминаются во множестве контекстов. Это явно некая армейская позиция, хотя и низкого ранга. Калоны, похоже, что были военными рабами, помимо лагерных обязанностей, они могли также участвовать и в его обороне. Например, Цезарь в своих записках упоминает (II, 27, 2) успешно отраженное нападение варваров

Тогда калоны, заметив у врагов панику, даже будучи легковооруженными (inermes в данном контекcте – прим. Azirsan) пошли навстречу вооруженным, а всадники стали сражаться по всему полю сражения, чтобы храбростью загладить свое позорное бегство и превзойти легионных солдат.

Иосиф Флавий рассказывает, что обозные слуги римлян проходят обучение вместе с легионерами, не уступая им в храбрости (что, конечно, риторическое преувеличение). Дион Кассий (LXXIX, 26-27) приводит в пример битву при Нисибисе 217 г. н.э., где атаку парфян на лагерь отразили обозные слуги, от которых очевидно не ожидалось сопротивления

И он [Макрин] едва не потерял свой лагерь; но оруженосцы и носильщики , которые случайно там оказались, спасли его. Ибо в своей уверенности они выскочили первыми и напали на варваров, и сама неожиданность их сопротивления оказалась для них преимуществом, заставив их казаться вооруженными солдатами, а не простыми помощниками

Конечно, не стоит питать иллюзий относительно боеспособности обозных слуг – у них иные задачи, но даже относительно македонской армии, римляне сильно выделялись.

Количество калонов оценивается примерно как 4-1, т.е. на 4800 легионеров 1200 калонов.

Гражданские торговцы часто могли сопровождать римские армии, но они не обеспечивали солдат едой, а могли продавать какие-то отдельные ништяки, кроме того, они находились за пределами лагеря. Часто заканчивалось для них печально – к примеру многие тысячи торговцев погибли во время Митридатовой войны. Естественно, в случае, если армия начинала деградировать, то купцы могли просачиваться в лагерь. Это часто использовалось римскими авторами в качестве темы о том, как доблестный полководец навел порядок в очередном лагере, где началось разложение вследствие бездействия. Проблема таких историй в том, что все они написаны по конкретному шаблону и отделить популярный троп от реальности довольно сложно. Одно ясно, что это было симптомом разложения армии.

Блок № 4 – животные

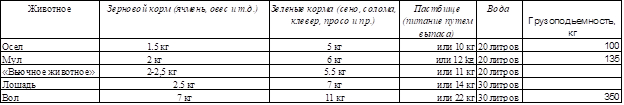

Основные животные, задействованные в логистических цепочках (не обязательно при армии) – это мулы, волы и ослы. Ситуативно могли использоваться лошади или верблюды, но первые рассматривались преимущественно как военный инструмент, а вторые сильно ограничивались территориальной доступностью. Грузоподъёмность каждого типа животного, насколько мы можем судить, сильно отличалась от уставных нижних значений, поскольку в армии они работали на износ и просто пускали на мясо, реквизируя новых.

В отличие от лошадей, ослы и мулы достаточно лояльны к качеству корма, поэтому они были популярны. Я добавил в качестве ориентира грузоподъёмность, чтобы была понятна логика – чем больше животное перенести, тем пропорционально оно прожорливее.

Питание животных традиционно старались перенести на подножное питание на пастбищах, что обуславливало начало военных кампаний «как только на полях будет в достатке корма» (Ливий, XXVII, 12, 7). В теории, по оценке Рота, 100 гектаров могли прокормить обоз в 10 000 животных, при условии, что армия непрерывно движется. На практике – это идеальные условия, поэтому римляне явно балансировали, активно используя зерновые корма, преимущественно ячмень.

Блок № 5 – линии снабжения

Вообще нужно немного прояснить как в принципе организовывалось снабжение армии. Мне доводилось встречать мнение, что армия представляла собой эдакий табор в стиле американских переселенцев, которая прет на себе запасы на всю военную кампанию в сторону светлого будущего. От чего и возникает приятное желание срезать «тьмачисленности», коими нас потчуют древние авторы путем простой логики, коль на 30 дней небольшой армии в 40 000 человек требуется под 1000 тонн зерна, то стало быть надо урезать осетра до 10 000 человек (или 1000, тут зависит от воображения гиперкритика), при том же количестве повозок с припасами, можно уже спокойно повоевать полгода.

Но это так не работает, ключевая проблема здесь в том, что мулы/ослы/лошади едят то же, что несут на своей спине и в отсутствии подножного корма, за неделю (быстрее на самом деле) съедят все что сами несут. Причем проблема нерешаемая в принципе – больше запасов, больше животных, больше корма нужно для их пропитания, больше запасов, для них нужно больше животных и так до бесконечности.

Проблему решает флот – морские корабли римлян могли перевозить в среднем 30 тонн (консервативная оценка Рота). Соответственно полугодовалый запас зерна для 40 000 человек уместился бы в 200 кораблей, на деле мы видим куда более значительные флоты – 1200 кораблей с армией Суллы и припасами в 83 г. до н.э. (Плутарх, Сулла, 27); припасы отправленные для осады Лилибея в 242 г. до н.э. на 800 транспортных и 120 военных кораблях сопровождения; высадка Сципиона в Африке в 204 г. до н.э. с 16000 пехоты и 1600 конницы осуществлялось на 400 транспортных и 52 военных судах, перевозя также продовольствие.

Следующей линией снабжения были реки – грузоподъёмность римского речного судна, найденного в Хашхолме в Британии составляет 9 тонн. Ключевые водные артерии играли центральную роль в снабжении римских армий – Рона, Рейн, Дунай, Тигр, Евфрат, Нил.

Здесь нужно пояснить, что армии обычно старались двигаться близко к рекам, а лагерь нужно было рядом с источниками воды. Ну, и наконец, дороги – ко времени Диоклетиана было построено под 90 000 км дорог. Мосты, каналы, дороги – это то, что римляне активно строили для военных кампаний, включая их в цепочки снабжений армий.

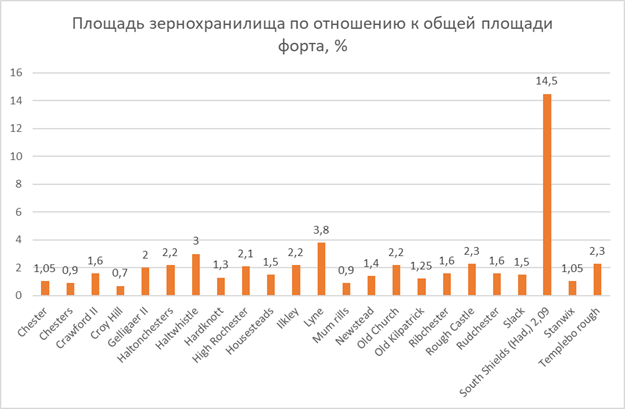

Узловыми точками снабжения была триада баз – стратегическая, оперативная и тактическая. Под стратегической базой не стоит понимать некий отдельный город, в реалиях Рима ими выступали целые провинции, а также союзники, которые несли значительное бремя снабжения. Это регионы за пределами зоны боевых действий, где консолидировались запасы, распределяясь дальше. Оперативными базами выступали обычно города или военные лагеря самих римлян. Любопытное исследование (Gentry A. P. Roman military stone-built granaries in Britain. – BAR Publishing, 1976) римских военных зернохранилищ в Британии выявило любопытную тенденцию. В абсолютном большинстве римских зернохранилищ соотношение их площади к всему форту составляло 1-4 %, однако, у одного у South Shields этот показатель взлетел до 14,5 %, что привело исследователя к мысли, что данный форт являлся оперативной базой

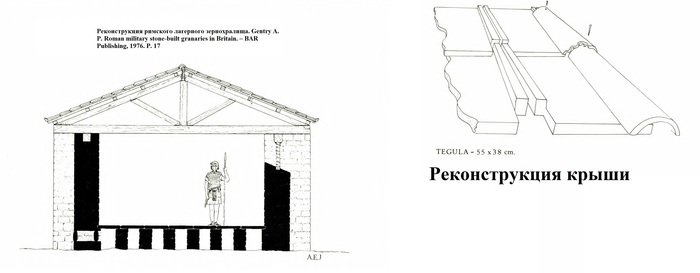

К слову сказать, что такое римское зернохранилище – это капитальные здания 20-30 метров в длину и 6-10 в ширину. Толщина стен в среднем около метра, усиленные контрфорсами, поддерживающими крышу.

Римская армия на марше каждый день, разбивала лагерь, впоследствии часть из них превращалась в цепочки тактических баз, включаясь в общую систему снабжения.

Если подытожить, армия не перла на себе все запасы продовольствия на военную кампанию, вместо этого создавалась настоящая кровеносная система линий снабжения, включающая в себя морские, водные, сухопутные пути, цепочки тактических баз. Армия же двигалась между этими центрами притяжения – естественно, она могла отрываться от них, пересекая пустыни или неконтролируемые территории. Каждый раз снабжение в таких регионах представляло собой уникальную логистическую задачу.

Блок № 6 – а чего бы не перерубить линию снабжения?

Очевидный вопрос, коль линии снабжения существовали отдельно от армии, то что мешало бить по ним? Да в общем-то, ничего – это ровно такая же часть войны, которая обычно не рассматривается. Мы знаем о громком поражении персов от греков в битве при Платеях в 479 году до н. э, которое поставило точку во вторжении Ксеркса в Грецию. Однако, на сражение греков спровоцировал отход, после того как персы перекрыли им источник снабжения водой. Грандиозное поражение римлян при Каннах в 216 г. до н.э. изучается вдоль и поперек с точки зрения того, как Ганнибал расположил своего войска полумесяцем и окружил легионеров. А как вообще они там оказались? Так Канны – это оперативная база римлян, захватив которую, Ганнибал вынудил их принять бой. А затем Сципион Африканский совершил перелом, захватив логистическую базу в Новом Карфагене в 210 г. до н.э. Естественно, направляя свои удары по римским линиям снабжения (которые они защищали гарнизонами), противник обнажал свои базы и мог получить контрудар. В результате высочайший уровень римской военной логистики позволял им одерживать победы над «варварами» даже без боя.

Блок № 7 – цифры

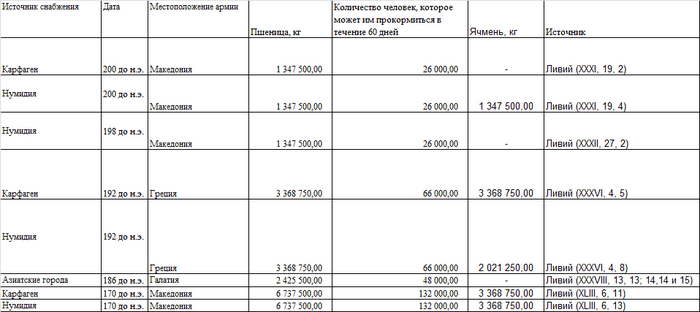

Движение пропитания по линиям снабжения шло непрерывно и мы можем судить о его объемах только приблизительно по отдельным траншам. К примеру, вот сведения об отдельных поставок продовольствия римскими союзниками за период 170-200 до н.э. Снова акцентирую внимание – это отдельные поставки продовольствия, которые были частью общего движения зерна для военных нужд. Я взял период в 60 дней, чтобы было понятно какое количество человек (поставки естественно исключительно для армии) мог прокормить один такой транш для понимания масштабов.

Подобные цифры не представляют собой что-то особенное в 166 году н.э. некий Флавий Дамиан из Эфеса дал армии 5390 тонн зерна - это прокормило бы 100 000 человек в течение 2 месяцев. После Второй Македонской войны было продано 6 737 тонн излишков зерна, оставшиеся после кампании (Ливий, XXXIII, 42, 8). Лукулл во время кампании против Тиграна в 69 г. до н.э. захватил больше 20 000 тонн зерна, чего достаточно для… Для всего)

Финал

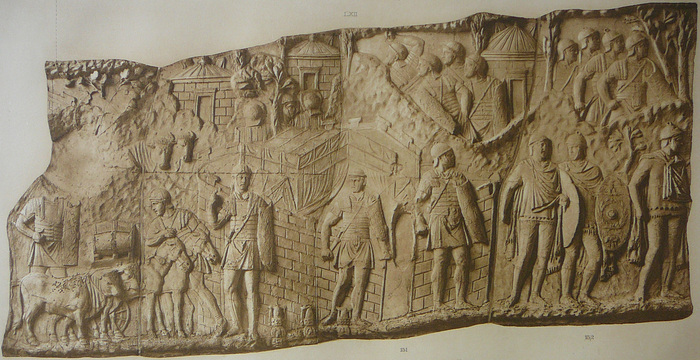

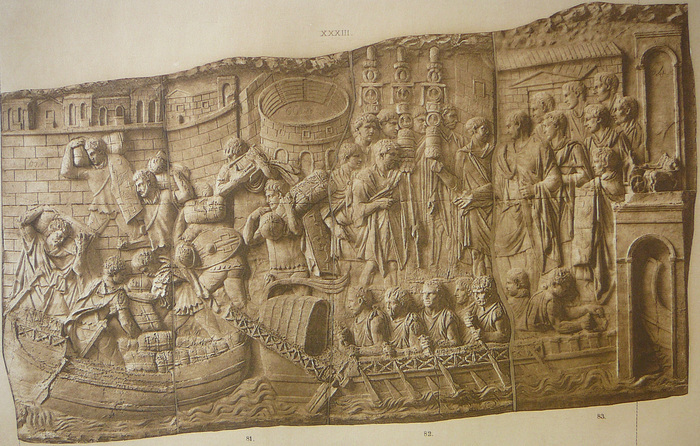

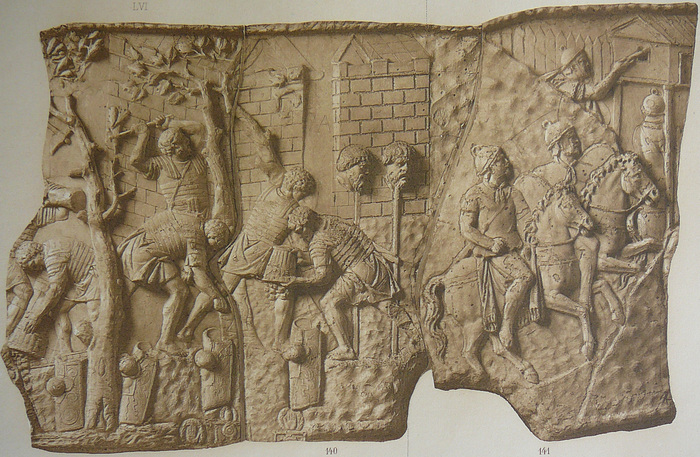

Для римлян вопрос собственно приготовления к военной кампании был столь значимым, как и сама война. Колонна Траяна, которую я использую для большей части иллюстраций, содержит сцен подготовки к войне в виде наведения мостов, строительства дорог и непосредственно поставок продовольствия соизмеримо с количеством «битв». Естественно, это только обзорная статья, всех желающих глубже окунуться в вопрос, советую книгу Roth J., Roth J. P. The Logistics of the Roman army at war: 264 BC-AD 235. – Brill, 1999. – Т. 23, если по ходу чтения у вас возникали вопросы, уверен, ответ на них точно там есть.