Гулливеркино — как уникальная анимация Александра Птушко повлияла на жанр сказки

Александр Лукич Птушко — крупнейшая фигура в советском кино первой половины XX века. Нина Спутницкая рассказывает о том, как в работах Птушко сочетались новаторские приемы, идеология и темы, которые сложнее, чем кажутся.

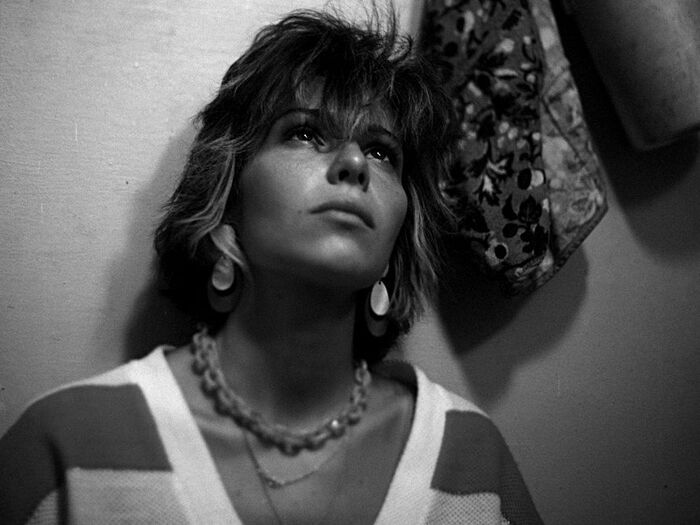

«Сказка о царе Салтане» (Александр Птушко, 1966)

«Руслан и Людмила»: царство мертвых

Последняя работа Александра Птушко в игровом кино — сложнопостановочная экранизация пушкинской сказки, продираясь сквозь комиссии и худсоветы, была окрещена «апофеозом китча». На самом деле «Руслан и Людмила» (1972) — уникальный опыт советского кино по введению в одной постановке множества конструкций, по-своему непревзойденный опыт, на который был способен в то время только неутомимый Птушко.

И хотя его фильмы имели резонанс за рубежом и оказались этапными в освоении советским кинематографом выразительных возможностей цвета, комбинированной и трюковой съемки, стерео по поляризационному способу, за Птушко закрепилось амплуа не изысканного мастера, не утонченного умельца, а самородка-фанфарона, зачастую лишенного чувства меры, иногда и эстетического чутья. И даже именование его «изобретателем» нередко окрашивалось снисходительной интонацией и сопровождалось оговорками. При этом по меньшей мере в одном разногласий нет: Александр Птушко — уникальный аниматор, повлиявший на ход развития жанра сказки в мировом кино.

Мультипликация была для него территорией неограниченных возможностей. В организованном Птушко после успеха «Нового Гулливера» (1935) объединении объемных фильмов на «Мосфильме» за четыре года было создано свыше десятка фильмов. Мастерская, вспоминали соратники режиссера, была миром ватина, пластилина, шарниров. Здесь обучались и в короткий срок овладевали профессией актеры-кукловоды, скульпторы-мультипликаторы, работали Вячеслав Левандовский, Марина Бендерская, Валентин Кадочников. Особенность творческой манеры Птушко заключалась в ее сближении с игровым кино до критической дистанции: ракурс, построение мизансцен, выбор операторских точек, взаимосвязь игры куклы с игрой актера породили споры о необходимости существования объемной мультипликации:

«Мульти копирует актера — зачем тогда мульти?»

В итоге в начале 1940-х объединение Птушко было упразднено. Он пытался возродить кукольную анимацию в России позже и после неоднократных обращений в разные инстанции получил назначение на пост руководителя «Союзмультфильма», который возглавлял меньше двух лет. Страсть к мультипликации, стремление к оживлению мертвого и косного, обращению будничного в сказку стала приоритетным для Птушко и в игровом кино.

«Руслан и Людмила» (Александр Птушко, 1972)

Перечень специальных конструкций для «Руслана и Людмилы» насчитывает сотню пунктов. При этом среди разработок не только отдельные механизмы, но и комплексы сложных инженерных объектов. На три месяца на картину вызывали скульптора для изготовления деталей аллеи титанов в саду Черномора и стеклодува для создания стеклянных рыбок и застывших фонтанов, скульптора-лошадника для мумий «вздыбленных коней» и художника-мультипликатора для прорисовки 15–16 тысяч фаз Руслана, скачущего по воздуху на коне (для перевода на «блуждающую маску»). Коллекцию кристаллов и несколько друз планировалось покупать у геологов, а коллекцию кораллов — в комиссионном магазине. Предметный мир сказки украсили оригинальные скульптуры, которые Птушко всегда делал сам в перерывах между съемками. Особенно поражает диапазон материалов: волхв из бивня моржа, змей из раковины коралла, из саксаула, арапы из кокосовых орехов и ракушек — архивы сохранили только фото диковинного реквизита.

Тяга к натурализму не раз приводила режиссера к оригинальным пластическим решениям и, как водится, к разносам на худсоветах. «Ага, попался, вражий дух? Из одного я сделал двух», — эту фразу оруженосца Руслана Птушко дописал к пушкинскому тексту сам, чтобы оправдать применение в финале фильма трюка с рассечением воинов с головы до пояса. Сегодня его сказка попадает в категорию фильмов с обилием сцен насилия; по современным критериям, предъявляемым в России к аудиовизуальной продукции, это отнюдь не семейное кино. Зато специалистов по визуальным эффектам до сих удивляют экзотические приспособления, придуманные специально для экранизации пушкинской сказки: механизм для отбрасывания срубленной головы и зарядное устройство для нее, каркасы механических ног с амортизаторами, маятниковая система для вылета героини в окно, ковер-калейдоскоп или стрелы, разламывающиеся в полете на шесть (!) частей. Поскольку работы по методу «блуждающей маски» считались дорогостоящими, а имеющееся на студии оборудование не всегда позволяло добиться необходимого результата, группе Птушко приходилось разрабатывать каркасы для полета Руслана и Черномора и рычажные устройства для подъема актеров, специальное приспособление для полета шапки с головы Черномора и конструкцию подушки, разрубаемой в воздухе мечом. К наиболее сложным трюкам относились полеты и подъемы актеров, переход Людмилы по воздушному мостику, полеты посуды и подносов.

В середине 1950-х Птушко использовал для создания массовых сцен новаторский метод «автоматических перекладок» братьев Владимира и Ивана Никитченко, а в последней своей сказке предпочел воссоздать все «в натуральном виде». Так в кадры финального боя Руслана с захватчиками земли русской он вводит быков: внутри механических чучел с педальным приводом находились два человека. Стадо в финале заставляет вспомнить «Стачку» Сергея Эйзенштейна, застывший город в «Сказке о царе Салтане» (1966) — «Париж уснул» Рене Клера. Птушко увлекался цитированием авангарда, а при знакомстве с архивами режиссера поражает его знание западной, в особенности американской, кинематографии.

«Руслан и Людмила» (Александр Птушко, 1972)

Александр Лукич приятельствовал и в 1930-х даже сотрудничал с Эйзенштейном, который также обожал розыгрыши, провокацию и кинотрюки. Неслучайно кадры из фильма «Александр Невский» Птушко включает в свои книги как пример высококлассной комбинированной съемки. А в «Сказке о царе Салтане» по-своему воспроизводит патетическую монтажную фразу взревевших львов из «Броненосца «Потемкина»: львов сыграли переодетые «под мрамор» пудели — собачек Птушко утянул в белые рейтузы и приспособил к мордочкам картонные маски. При этом в минуты роковые зверьки не только в страхе оживают и бросаются врассыпную, но и сочувственно плачут о тяжкой доле государя.

Руководство студии всячески стремилось сдержать пыл неистового сказочника и в целях экономии бюджета, и из эстетических соображений. Поэтому, в частности, сжимается метраж первого отечественного широкоформатного фильма «Илья Муромец» (1956) и активируются поиски бюджетных, но требующих кропотливого труда решений от энтузиастов: на фильме состоялась апробация научно-исследовательской работы художников и специалистов по комбинированным съемкам братьев Никитченко. Именно благодаря их изобретению «автоматических перекладок» в эпизодах татарского нашествия появились сто тысяч всадников и материализовалась эпическая формула «от топота конского солнце померкло». Грандиозная армия, созданная на основе десяти тысяч фотографий, снималась методом многократной экспозиции, при этом светлые кони предварительно красились анилином в разные цвета. Птушко начинал работу в кино вместе с Никитченко — недооцененными специалистами, в творческих биографиях которых много белых пятен. А в 1940-х годах режиссер пишет в соавторстве с оператором Николаем Ренковым две книги, резюмируя опыт отечественного кино в области трюковой и комбинированной съемки, и не раз обращается для иллюстрации приемов «блуждающей маски» к довоенному фильму «Руслан и Людмила» Владимира Никитченко и Виктора Невежина (изначально фильм планировался для постановки Эйзенштейном).

«Для меня пересъемка может быть только по вине лаборатории. Я уверен в своей работе и не экспериментирую»,

— утверждал Птушко во время войны, когда делал для фильмов студии «взрывы», и, по признанию Ивана Пырьева, в этом ему не было равных. Однако план комбинированных съемок в те годы составлялся в конце работы над картиной, поэтому вписать в бюджет эффектные сцены иногда удавалось с трудом. Но и десятилетие спустя, в 1950-х, ситуация почти не изменилась: комбинаторы не считались членами съемочной группы и были выделены в отдельную категорию, с отдельной сметой и календарным планом. «Если завтра мы представим заявку на эксперимент с целью проверки новых приемов съемки фильмов сказочно-фантастического характера, то средств на это ни при каких обстоятельствах не получим», — признавались Никитченко на страницах «Искусства кино».

Итак, «Руслан и Людмила» Птушко был заявлен в 1969 году на «Мосфильме» как «национальный проект». И в нем со всей мощью и наглядностью воплотилась безудержная страсть режиссера к кукле.

«Илья Муромец» (Александр Птушко, 1956)

Взрослые дети: как важно (о)казаться куклой

Людей Птушко снабжал бутафорскими телами и масками, для животных сооружал каркасы голов с глазами, а кошек превращал в чертей, наряжая в шапочки с рогами. Причем чаще всего Птушко не только конструировал, но и изготавливал куклы и всяческие приспособления собственноручно. А началось все с петуха в «Золотом ключике» (1939): плохо «работавшей» птице режиссер завязал глаза изоляционной лентой, покрасил ленту в цвет перьев и на ней нарисовал искусственные глаза — тогда петух «заиграл» как требовалось. Много сил ушло на тренинг собаки, чтобы она синхронно открывала и закрывала пасть в нужные моменты, — на пленке появился говорящий пес Артемон.

Работа с куклой никогда не была Птушко в тягость, несмотря на ее кропотливость (на лесенку в шесть ступенек его Буратино поднимался шесть дней по семь рабочих часов каждый, а на экране этот проход занимает не более десяти секунд). Актеры облачались в диковинные костюмы, надевали массивные маски, парики и становились дублерами кукол. С особенной филигранностью разработаны в «Золотом ключике» эпизоды с оптическим совмещением объектов. Например, кадр беседы новорожденной куклы с мастером снимался так: Георгия Уварова, исполнявшего роль папы Карло, сажали близко к киноаппарату перед обыкновенным частично закрытым тканью столом, а в четыре раза большую половину стола располагали на 15 метров дальше и на нее сажали Ольгу Шаганову-Образцову, игравшую Буратино. Киноаппарат устанавливался в точке, с которой обе половины стола, совместившись, казались цельным столом, а герои — сидящими напротив друг друга…

«А чтобы я умела погладить воображаемую щеку моего папы, мне сверху с колосников спускали ниточку. По этой ниточке я и водила рукой»,

— делилась актриса секретами съемок идиллической семейной сцены.

Повесть Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» увидела свет в 1936 году и тотчас обрела колоссальную популярность. Но за три года, разделявшие ее выход и создание фильма, центральный образ претерпел существенные изменения. В киносказке Птушко по сценарию писателя сорванец становился носителем нормы: чтобы не попасть в ловушки врагов, ему не хватало только житейской выучки. Он продает «Азбуку» не ради похода в театр, а чтобы освободить черепашек из неволи, и именно за этот поступок Буратино награждается матерью черепахового семейства заветным ключиком. Не случайно имя героя не вынесено в название: предмет превалирует над человеком. Картине «Золотой ключик» режиссер, актеры, художники, мастера кукол, оператор со всей щедростью отдали много таланта, изобретательности. Но фильм показался многим тяжеловесным, утомительным за счет избытка диковинных деталей и чудес. Слишком много в сказке кукол, лишенных характера, в отличие от рисованной мультипликации, замечали современники. Но между тем «Золотой ключик» зафиксировал состояние социокультурного вакуума, нивелирование человека, его мимикрию, момент, когда природа (сущность) героя оказывается переменной величиной, зависимой от точки зрения. Поэтому сегодня фильм чаще вспоминают в связи не с потрясающими визуальными эффектами, а с финальным эпизодом, когда на спасение героев в буржуазную страну на корабле (как не вспомнить корабль Sontay, привезший в СССР испанских детей-беженцев в 1937 году) прилетает усатый великан с трубкой.

Летчик-полярник принимает на борт гигантского судна только кукол и мастера по их изготовлению: Карло (представитель рабочего класса) нуждался в опеке наравне с детьми. И хотя в эпизоды сотворения Буратино вложено не только много режиссерской выдумки, но и отеческого тепла, Карло — не родитель, не демиург, а только подмастерье в деле создания особенного поколения марионеток. Тема двойничества реализовалась через официозный заказ на нового человека. Птушко своеобразно разыграл мотив: кукла (то есть особый биотип) превращается в социотип. У всех положительных персонажей (кроме взрослых) имеется искусственный двойник. При этом ребенок-игрушка к финалу истории не становится человеком. Не суждено Буратино вслед за литературным прототипом и стать артистом, выйти на сцену нового театра, равно как и обрести отца.

«Золотой ключик» (Александр Птушко, 1939)

Ввести куклу в мир людей — этому были посвящены первые советские фильмы, комбинирующие в кадре кукольного персонажа и человека, — серии о Бузилке, Братишкине. Фильм Юрия Желябужского «Приключения болвашки» (1927) представлял подробный процесс создания деревянного человечка на фабрике игрушек. Исключением стал «Новый Гулливер»: артековцу Пете, оказавшемуся в удивительной стране, приходилось интегрироваться в герметичный мир маленьких человечков. Драматургия «Нового Гулливера» строится не на взаимоотношениях пионера и лилипутов, а на взаимодействии пограничных миров. Петя остается зрителем, высказывающим свое мнение, но никак себя не проявляет, пока не включается в действие потусторонний мир Лилипутии — мир подполья. О борьбе с правящим классом лилипуты-пролетарии узнают благодаря тетрадке пионера, испещренной лозунгами; назревает восстание. Когда правительство пытается отравить Петю-Гулливера, рабочие спасают ему жизнь. Правительство призывает на помощь бронечасти, полицию, флот: грохот крошечных танков, марши миниатюрных войск, взрывы маленьких домиков впечатляют значительно больше, чем подвиг Пети, одной рукой отводящего от города весь лилипутский флот. Человек помещен в центр, но мир Лилипутии эксцентричен. Для ее обитателей Гулливер — лишь аттракцион.

В процессе съемки авторы провели множество расчетов масштабных и пространственных соотношений между куклами и актером: необходимо было подбирать одинаковый по характеру, но совершенно иной по интенсивности световой рисунок. Новизна и необычность визуального решения потребовала таких же пропорциональных масштабов от звуковой палитры фильма (звукооператор А. Коробов, звукооформитель Я. Харон): музыка, голоса, шумы; комариный писк труб лилипутов диссонирует с трубами артековцев. При озвучании был применен новый метод изменения тембрового качества голоса: примерно на 3–3,5 тона была повышена звуковая фактура. В результате возникает ощущение, что грампластинку, на которой записывался звук, пустили со значительно увеличенным числом оборотов. Художник по куклам «Нового Гулливера» (а их в фильме свыше полутора тысяч) Сарра Мокиль получила специальный диплом жюри в 1935 году на I Международном кинофестивале в Москве. В ее лице Птушко обрел верного соратника, под его руководством в 1930-х Мокиль поставила несколько кукольных короткометражных фильмов («Репка», «Лиса и волк», «Танцы кукол»). Даже уйдя из объемной анимации, художница делала маски, чучела, кукол животных и птиц для всех фильмов мастера.

Декларируемый Птушко посыл «осмыслить события с классовой точки зрения» — неизбежная дань идеологии. Однако спустя десятилетия в «Новом Гулливере» очевидны иные коннотации, его идеологический смысл стерся, и сегодня возникает новое семантическое поле ассоциаций, которые, скорее всего, не закладывались авторами: мир буржуазии многолик, красочен, в его представителях подчеркнуто артистическое начало, тогда как Петя и рабочие — лишь исполнители рекомендаций и песен, записанных под диктовку. Мертвенность огромного, но беспомощного пионера подчеркивается и в паратекстовом пространстве фильма: воздвигнутая в Москве на Пушкинской площади в рекламных целях огромная неуклюжая скульптура Пети-Гулливера по размеру намного превосходила знаменитый памятник русскому поэту и стала своего рода проектом «модальной структуры личности» для советской культуры 1930-х.

«Садко» (Александр Птушко, 1952)

Спецэффекты и политика — политика спецэффекта?

Опыты, предрекающие рождение виртуального актера, как водится, принимались с недоверием, нередко в штыки. За размашистость решений Птушко не раз осуждали коллеги. Например, в «Садко» (1952) оппонентов смутило, что Феникса будет играть женщина и при этом «из зада птицы Садко будет дергать перья. Нехорошо! Играет на низменном чувстве». Но еще больше поражало рецензентов недостойное поведение героя в чужеземных странах, окрашенное «неверным политическим звучанием». В эпизоде с варягами обнаружилась «неоправданная агрессия», оставляющая «невыгодное впечатление о поведении русских». Особенно опасными показались сцены в Индии, которую некоторые члены худсовета восприняли исключительно как страну с точным адресом, занимающую определенное географическое положение на планете:

«Герои набивают казной мешки, ведут себя как мародеры. Снова герой играет на низменном чувстве».

Словом, Садко Птушко представлялся тогда человеком «беспардонно-бесцеремонным во всех человеческих отношениях».

Почему из финального эпизода сказки о новгородском купце исчезла роскошная птица Феникс (Лидия Вертинская), с трудом добытая героем в индийском царстве? Не сделали вовремя макет, а рир-проекционный аппарат давал плохие результаты при натурных съемках и Садко (Сергей Столяров) ограничивался только заверениями: счастье возможно лишь на родной земле. Не только сложное постановочное решение вызывало неудовольствие начальства. «По морально-этическим соображениям» были сокращены картины купеческих пиров и питейного разгула, «искажающие подлинный исторический образ этого вольного русского города», и полностью исключены путешествия Садко и его дружины в Черном царстве. По рекомендации худсовета авторы отказались от появляющегося в каждой стране приема с птицей, поющей о счастье, и главное — был «более четко определен философский смысл счастья в представлении господствующих классов чужеземных стран». Посему путешествие в Китай было замещено посещением Японии, поскольку «показ конфликта русских путешественников с китайцами и самого Китая в неприглядном виде, даже в сказочно-фантастическом плане, является нецелесообразным. Иная же трактовка «желтого царства» по замыслу фильма и развитию действия невозможна». (Правда, в финальном варианте были отсечены и приключения в Стране восходящего солнца.)

В 1960-х Роджер Корман не случайно обратил внимание на два фильма Птушко и решился перемонтировать их для американского проката (без соблюдения авторского права): «Садко» был превращен в «Новые приключения Синдбада» (монтажер Фрэнсис Форд Коппола), а советско-финский «Сампо» (1959) — в «День, когда земля замерзла». Для выпуска их в США потребовалось только сократить общие планы и патриотические лозунги, с которыми пафос борьбы за социальную справедливость исчезал. А картинка оказалась универсальной и соответствовала критериям фильма-фэнтези: герой-добытчик совершал удивительное путешествие, демонстрировал недюжинные физические способности в схватке с представителями темных сил, используя магический предмет. Особенно впечатлил Кормана «средневековый антураж» «Сампо»: в «День, когда земля замерзла» были введены закадровый этнографический комментарий о карело-финнах в начале картины и патетические речи Лемминкяйнена о силе любви и решимости сражаться с нечистью.

«Сампо» (Александр Птушко, 1959)

В «Сампо» Птушко показал оживление монумента-памятника первому собирателю рун Ленроту. Для этого нашли двух похожих актеров, сделали с их лиц гипсовые маски, а увеличить сходство помог пластилин. Затем форму пластилиновой добавки повторили в каучуке и полученные приспособления надели на лица актеров. Складки одежды, которые были на памятнике, скульптор повторил на костюмах, пропитанных резиной, — таким образом сохранялся первоначальный рисунок бронзы при движении. Правда, хоть эксперимент и можно назвать удачным, идею ожившей скульптуры Пушкина для следующей экранизации Птушко на «Мосфильме» не поддержали.

Один из характерных мотивов в творчестве Птушко — самосознание персонажа. В ситуации поиска своего места в безумном мире находился уже его первый киногерой. Курносый, круглощекий, большеглазый, с лихо сдвинутой на затылок кепкой и галстуком, повязанным то ли по-пионерски, то ли по-ковбойски, проказник Братишкин по всем признакам — истинный пролетарий, но лихо управлялся с оружием (спрятанными в рабочих штанишках пистолетом Макарова и револьвером). Он — лилипут в стране великанов, стране, полной тайн и необъяснимых событий. Братишкин рождался на свет заново в ряде серий. Например, в серии «Случай на стадионе» (1927) он вылуплялся из футбольного мяча, когда страна впадала в безумие — «спортивную горячку» вокруг матча Москва — Киев.

В объемную анимацию Птушко попытался вернуться в конце 1940-х годов, как раз в момент первых триумфов чешской анимации на международных фестивалях. Но безуспешно. Однако вскоре его опыт вспомнили. В ноябре 1955-го из командировки в Чехословакию вернулась русская делегация с подробным отчетом о работе киностудий, кинолабораторий, киносети. Режиссер-мультипликатор Владимир Дегтярев — в скором будущем звезда отечественной кукольной анимации, описывая способы изготовления шарнирных кукол (с приложением фотографий конструкций, которые использовались еще Птушко, и прибора контроля движения кукол, изобретенного им же на раннем этапе развития советской анимации), сетовал, что опыт отечественного кино был усвоен чехами, тогда как «в Союзе сейчас конструкцию кукольную перегрузили и ввели конструкцию театральных кукол», а школа мультипликаторов-объемщиков так и не создана. В тот же год Карел Земан выпустил на экран комбинированный фильм о путешествии школьников в доисторические времена («Путешествие в доисторическую эпоху», тоже купленный Корманом и перемонтированный для проката в США в середине 1960-х), словно воплощая до конца не осуществленную мечту Птушко — воссоздать мир мезозоя средствами объемной анимации...

«Новый Гулливер» (Александр Птушко, 1935)

Парк Юрского периода по-советски: человек против Левиафана

И в фильме о покорении Венеры (впервые в истории мирового кино) для Птушко главными исполнителями были куклы, благодаря чему реконструкция доисторического мира оказалась достовернее, чем у мастеров научно-фантастического жанра, обратившихся к аналогичным сюжетам спустя десятилетия. К середине 1950-х на фоне развития научных знаний тема космических путешествий в игровом кино вызывает невиданный интерес. Можно предположить, что не только общемировая тенденция в кино и заказ на популяризацию достижений советской науки, но и тот факт, что «Оскаром» за спецэффекты в 1951 году был премирован фильм «Место назначения — Луна» Ирвинга Пичела (продюсер Джордж Пал), мог служить для Птушко, внимательно отслеживающего развитие технологий в кино США, дополнительным импульсом для воскрешения очередного замысла сложно-постановочного фильма. Птушко с Самуилом Болотиным подают на «Мосфильм» заявку на фильм о полете советского экипажа на вторую планету от Солнца в поисках урана, работают над несколькими вариантами сценария, но не находят поддержки. Между тем замысел «На далекой планете» развивает идеи, над которыми Птушко работал еще в 1930-х.

Первый вариант сценария о путешествии на Венеру был представлен Болотиным и Птушко на «Мосфильме» сразу после триумфального проката «Нового Гулливера» в октябре 1935 года и назывался «Голубая звезда». Работа была в целом одобрена директором студии Борисом Бабицким, но отправлена на доработку. Руководство не устраивал образ антагониста — профессора Герта и излишне подробное описание подготовки к космическому полету. В соавторстве с Алексеем Толстым Болотин полностью переписывает сценарий, меняет название, и Птушко приступает к съемкам фильма «Утренняя звезда». При этом сверка двух вариантов сценария о космическом путешествии служит выразительной иллюстрацией стремительной смены приоритетов в советской кинокультуре. Во втором тексте на неизведанную планету летят два экипажа — германский и советский, мир Венеры оказывается более устрашающим, чем в «Голубой звезде» с ее утопическим подтекстом (время действия — 70 лет после победы мировой революции). В первом сценарии подробно выписан интерьер, ландшафт, создана атмосфера романтическая и жуткая одновременно, и путешествие на Венере превращается в головокружительную авантюру с разоблачениями, побегами, рискованными экспериментами.

Летающий аппарат атмостат перед взлетом приобретает форму идеального шара, покрытого сеткой шестиугольников, он взлетает как мыльный пузырь, исчезает, словно испаряясь, и за 50 минут долетает до Венеры. Чужая планета встречает землян морскими чудовищами: плезиозавры и огромный осьминог кидаются к дерзким пришельцам. Особенная символическая функция принадлежала голубому цвету и его оттенкам: голубая гора, хранящая заветную руду, фосфорные дорожки, освещающие путь в ночи. Интересен интерьер кабинетов ученых — вырастающие из-под пола стулья и столики, «умная» кухонная техника. Лодка в виде летучей амфибии, кресло, сооруженное из кустарника, — все это характерный для научно-фантастических повествований футуристический образ будущего. Герои снабжены планшетными компьютерами, гибкая металлическая тетрадь или карта местности масштабируют картинку, текст на них динамично возникает и исчезает. И тут же причудливая фауна Венеры: рогатая лягушка величиной с быка, трусливые игуаноиды, трехглазые рыбы и метровые стрекозы-меганевры.

«Новый Гулливер» (Александр Птушко, 1935)

Сохранившиеся кадры экспериментальных съемок к фильму подтверждают, что инопланетное у Птушко получалось более достоверным, чем земное: скупо описана в сценарии Мировая Коммуна, среди архитектурных сооружений нашлось место только гигантским памятникам Ленину и Сталину. Капитан корабля, чернокожий Марами, — изобретатель летающего аппарата атмостата, влюблен в Лирию — этническую немку, она отвечает ему взаимностью, но сама при этом оказывается предметом вожделения для спортсмена и врача («биодинамиста») Кратова. Однако в финале ребенок, родившийся на Венере у Лирии и Марами, будет воспитываться совместными усилиями троих молодых людей.

В оборонной фантастике (эта жанровая модификация развивалась в конце 1930-х в советской литературе и кино) образ одиночки, противостоящего коллективу, сменяется образом одного из многих.

Поэтому совсем иной предстает родина космонавтов в «Утренней звезде», рисующей не абстрактное будущее, а вполне реальную историческую ситуацию. Романтика Кратова сменил высоченный (снова тема великанов) геолог Мельников, командированный на соседнюю планету Реввоенсоветом. А место Лирии в «Утренней звезде» занимает Люба Рызеева — парашютистка из Владивостока. Изменились и мотивации. На Венеру летят за добычей радиоактивного элемента экацезия: в экспозиции сценария луч, заряженный этим чудесным веществом, в считанные секунды растворял клинок. У кого в руках окажется доступ к экацезию, у того затем — победа в грядущей войне. Два лагеря, два костра, два корабля оказываются на Венере, но неизменными остаются трюковые приключения. В финале герои после битв с монстрами, гонимые Левиафаном, возвращаются на Землю на германском космическом корабле, превосходящем в размерах советский корабль.

И в «Новом Гулливере», и в «Золотом ключике» Птушко — фильмах, «обрамляющих» работу режиссера над «Утренней звездой», — из фантазийного мира герои возвращаются только под руководством наставника. А идея великого в размерах человека и человека, покоряющего космические просторы, довольно быстро вытесняется историей о человеке мимикрирующем. (При этом в «Утренней звезде» «громадное» — маркер фашизма.) Мотив развивается в «Золотом ключике», когда взрослый опекун прилетает за куклами на огромном воздушном корабле (и, возможно, трюк этот был навеян так и не реализовавшейся идеей летающего аппарата из проекта «Голубая звезда»). То есть функции опекуна Буратино благодаря неизвестному доселе фильму получают дополнительные коннотации. Впрочем, эти гипотезы требуют архивных изысканий, подключения теоретической базы и привлечения дополнительного кинематографического материала. Но сам факт работы Птушко в научно-фантастическом кино малоизвестен и заслуживает внимания, как и все творчество режиссера — мастера по спецэффектам, неистово и самозабвенно увлеченного зрелищным кинематографом.

Автор текста: Нина Спутницкая

Источник: https://kinoart.ru/texts/gulliverkino-kak-unikalnaya-animats...

Другие материалы:

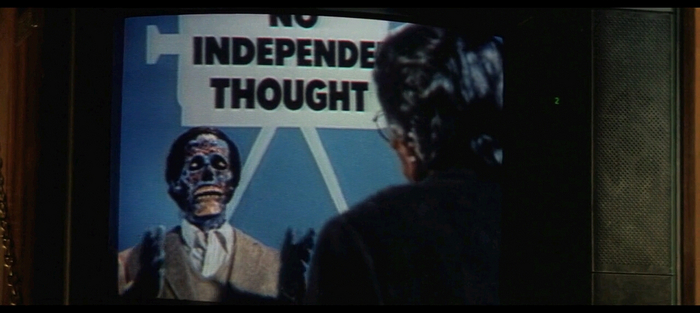

Технологические пророчества — 6 явлений, которые предсказал сериал «Чёрное зеркало»

10 фантастических фильмов, на которые стоит потратить время — кино с задатками классики

Игорь Стравинский — автор "Весны священной", влиятельнейший композитору ХХ века

Мюррей Лейнстер — фантаст, произведения которого повлияли на Айзека Азимова

Белое платье, белая фата — 6 фильмов, в которых Дженнифер Лопес сыграла невесту

Современные «книжки с картинками» отечественных иллюстраторов — чем они покоряют читателей?

Не оргазм, а затянувшаяся трансгрессия — Как кино о киборгах размывало границу между био и техно

8 сериалов прошлого года, которые вы могли пропустить — а не стоило