Осколки древних петроглифов и шаманский жезл с головой лося – интересные экспонаты Национального музея Республики Карелия

Напомню, что знакомство с Петрозаводском мы прервали перед входом в здание Национального музея Республики Карелия. Музей находится на площади Ленина, а её наиболее популярным историческим названием была Круглая. И вот в музее мы находим неплохой макет Круглой площади изначального образца.

Пояснительная этикетка добавляет к нашим знаниям имя не только архитектора Елизвоя Назарова, но и горного инженера Аникиты Ярцова, который также участвовал в проекте площади. Это был не просто инженер, а начальник Александровского завода, «градообразующего» металлургического предприятия. Застройка бывшей слободы при заводе началась как раз тогда, когда Петровскую слободу в 1777 году преобразовали в город Петрозаводск.

Круглая площадь должна была обслуживать завод. Аккуратные домики занимали заводская канцелярия, архив, лаборатория, чертёжная школа, аптека, столярная и модельная мастерская. Сейчас группа из восьми зданий превратилась в четыре: два узеньких дальних домика как бы на «воротах» площади остались прежними, и даже заборчики оставили, а оставшиеся здания объединены. Музей занимает левое дуговое здание.

Макет сделан в 2019 году.

Читайте предыдущий эпизод дневника (Карелия. Июль 2024 года. День 1: Петрозаводск. Эпизод 2/7): Гуляя мимо самых странных памятников Петрозаводска

Во входной зоне музея разместили детскую игру на основе карты республики, но и я с удовольствием её поразглядывал. История такова, что однажды петрозаводский памятник Петру I ожил и начал своё путешествие по Карелии с целью отыскать куски волшебной мельницы Сáмпо. Это из «Калевалы», если что. В смысле, не история про Петра, а образ мельницы. На карте предлагается найти разные мелочи: топор строителя церкви на острове Кижи, пять гномов из штолен Рускеалы и так далее.

По мере прохождения квеста заодно можно узнать интересные факты о популярных местах Карелии. Ну и наметить собственный туристический маршрут, почему бы и нет? На те же Кижи, в Марциальные воды или в Рускеалу мы наведаемся обязательно.

Ха, ну и комбо. Григорьев Григорий Григорьевич. Впрочем, учитывая, что он был внебрачным сыном сенатора Григория Орлова, выбора у него особо не было. Это не помешало ему построить неплохую карьеру и за 20 лет руководства Олонецкой губернией сделать много хорошего для этого региона.

Что можно сказать в целом о музее?

По общей концепции он стандартный краеведческий: повествование выстроено в хронологическом порядке с древнейших времён до начала XX века, хотя немного обидно, что советский период не поместился. Есть залы про природу, но они вынесены в другое здание, которое закрыто на реставрацию. При этом реализация постоянной экспозиции довольно современная, её сделали к 2010-м годам, залы светлые, аккуратные, тексты компактные, темы местами своеобразные, без стандартного пересказа оглавления учебника.

Интересная деталь, которая бросилась в глаза, – на фото. Это таблички «Голос старого дома», которые есть в некоторых залах. Историческое развитие и музейные нужды переделали интерьеры, но намёки, что тут было и как это выглядело, в виде подсказок присутствуют.

Пройдёмся по залам и поищем интересные экспонаты.

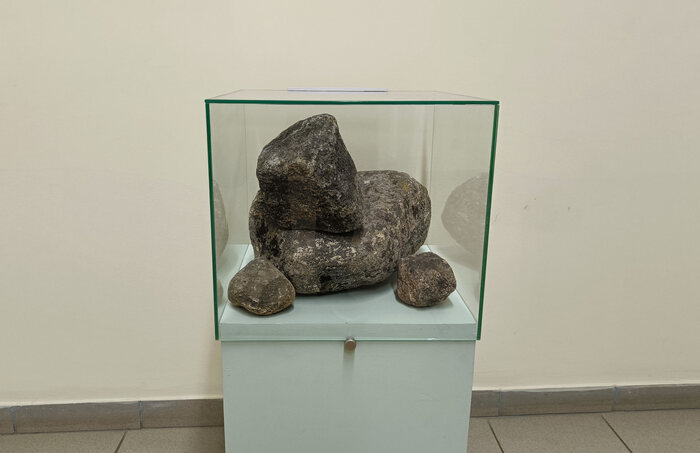

Карелия, напомню, простирается на севере до Белого моря. Оттуда из города Кемь можно доплыть до Соловецких островов, а на полпути вам попадётся архипелаг Кузова (никакого отношения к транспорту название не имеет). Когда-то давно на этих островах жили саамы и оставили после себя несколько сотен сооружений из камней – так называемых сейдов. Точное значение сейдов понять сложно, но предполагают, что их создавали с культовыми целями, в качестве изображений божеств, мифологических существ или тотемных животных.

В витрине – сейд с острова Немецкий Кузов.

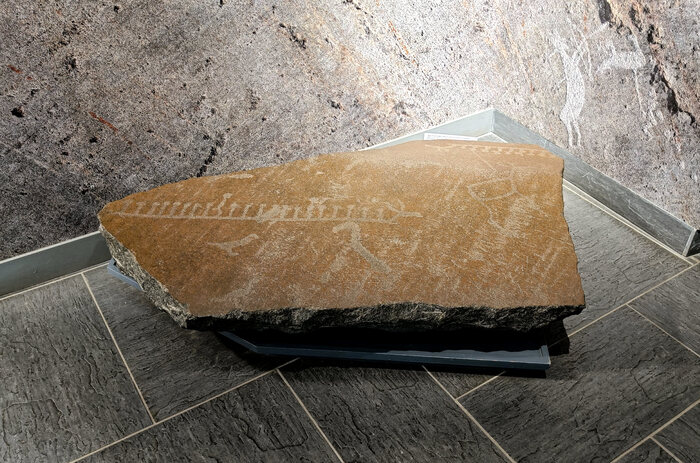

Простые нагромождения камней не так увлекательны, как знаменитые петроглифы. В Карелии насчитывают наибольшее число наскальных изображений в Северной Европе – по некоторым данным, около 4,5 тысяч. Считали, конечно, не локации, а сами рисунки, но и крупных скоплений получается много, больше 30 комплексов, сосредоточенных в двух ключевых районах у Онежского озера и у Белого моря. Часто для краткости так и пишут: онежские петроглифы и беломорские. В 2021 году эти комплексы внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО одним пунктом.

В экспозиции показывают три образца петроглифов. У этого довольно занимательная история. В довоенные советские годы сотрудникам Эрмитажа захотелось каким-то образом перенести в свои музейные фонды огромный комплекс онежских петроглифов, получивших поэтическое название «Крыша мира». Насколько захотелось, что аж кушать не могли. Поэтому взяли и взорвали скалу! То ещё варварство, ведь толком непонятно, сколько петроглифов в итоге погибло. Но, как уже сказал, всего их 4,5 тысячи, поэтому что нам, жалко, что ли... Вообще жалко.

Сейчас в Эрмитаже хранится весьма большой фрагмент «Крыши мира» и несколько кусков поменьше. И всего один небольшой кусок стараниями петрозаводских краеведов достался этому музею, поэтому просим любить и жаловать. На нём выделяют две длинные лодки с людьми (одна – на дальнем краю, если отсюда плохо видно), оленя справа от длинной лодки, двух птиц (глухарей?) и какое-то непонятное животное в форме червячка ниже лодки. Надеюсь, я всё верно идентифицировал по описанию. Есть мнение, что лодки символизируют мёртвых, которые отправляются в другой мир, но это не точно.

А ещё этот петроглиф лёг в основу современного логотипа музея:

Кстати, можете подумать, нет ли у вас желания посетить два района карельских петроглифов. Добираться до них непросто, но есть и экскурсии прямиком из Петрозаводска, и советы, как добраться самостоятельно и с кем договориться из местных жителей-проводников. Пожалуй, для меня это могло бы стать задачей со звёздочкой в случае повторной поездки.

Другие два кусочка поступили в музей не так давно. Я сфотографировал один из них поближе, другой лежит правее. На этом композиция вышла интереснее: лодку мы по аналогии с «эрмитажным» петроглифом распознаем, человечков тоже увидим, а все эти круги... Это солнце и какие-то другие небесные тела? Надо срочно позвать специалистов с РЕН ТВ, точно без летающих тарелок не обошлось.

В 2000-е годы два камня случайно нашли участники археологической экспедиции на Онежском озере у мыса Пери Нос VI. Куски явно когда-то были частью скалы, расписанной петроглифами, но когда они откололись и под влиянием каких природных обстоятельств, неизвестно. Скорее всего, вода и лёд раздробили скалу, а ледоход передвинул камни, поэтому при исследовании комплексов петроглифов они не попадались никому на глаза.

В некоторых публицистических материалах композицию этого камня называют «обсерваторией». Мне нравится.

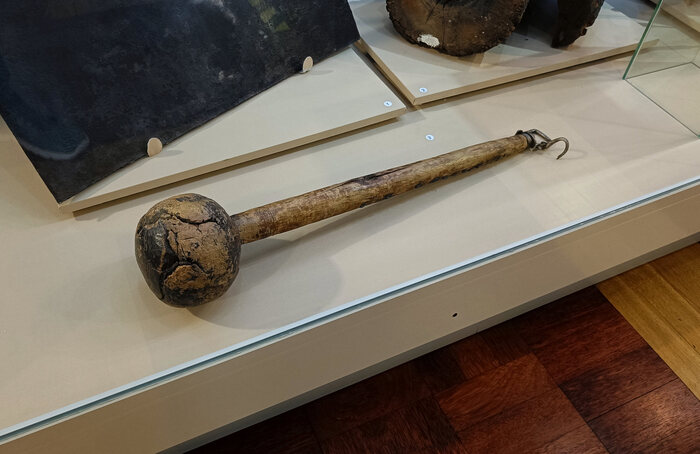

Это конь? Или олень? Или кто? Необычная штука названа в этикетке просто жезлом. Написано так:

«Жезл», муляж.

И всё, ни даты тебе, ни подробностей. Но, к счастью, сами же сотрудники музея дали куар-код с объяснением, что перед нами копия редкой находки эпохи мезолита из Оленеостровского могильника, датируемой VI (!) тысячелетием до нашей эры. Это было костяным навершием посоха шамана в виде головы лося. Настоящее навершие ушло в собрание Кунсткамеры в Питер, поскольку она заведовала раскопками. Могильник находится на Южном Оленьем острове в северной части Онежского озера, то есть не так уж далеко от Петрозаводска.

Амулеты-подвески, уже не копийные, а настоящие, что слева от головы лося, из того же могильника.

Зубы мамонта всегда выглядят внушительно. Этот из Пудожского района к востоку от Онежского озера найден в 1961 году. Для сохранности его покрыли лаком, поэтому он почти что блестит. А если бы покрыли зубной пастой «Колгейт», то сиял бы на весь зал!

Карельский перешеек как историческое место проживания карел по иронии судьбы теперь относится не к Карелии. Хотя постепенно понятие «Карелия» распространилось на довольно большое пространство между Швецией и Россией, пусть в основном оно располагалось западнее современной Карелии. Собственно по-карельски и по-фински это слово звучит немного иначе, скорее как «Карьяла» (Karjala).

И вот в средневековой Швеции, которая в какой-то момент смогла потеснить влияние сначала Новгорода, а потом и Московской Руси на территории Карелии, существовала провинция Карелия, она же Карьяла. Формально она относилась к Финляндскому великому княжеству в составе Шведского королевства, поэтому иногда говорят «Шведская Карелия», а иногда «Финская Карелия», что одно и то же. В витрине мы видим герб, который авторы экспозиции назвали гербом Шведской Карелии. Он актуален для XVI–XVII веков, времени, когда могло казаться, что господство Швеции в Карелии установилось окончательно и бесповоротно.

В изображении герба видят символ многовекового противостояния России и Швеции за эту землю. По крайней мере, такова частая интерпретация двух противостоящих на гербе мечей. Но я бы поправил авторов музейного текста, потому что видно, что справа не прямой меч, а скорее слегка изогнутая сабля.

Композиция впоследствии воспроизводилась в некоторых вариантах герба Выборгской губернии Российской империи и независимой Финляндии, а сегодня используется в гербах двух финских областей, образованных из кусочков той самой исторической Шведской/Финской Карелии. Области так и называются – Северная Карелия и Южная Карелия. Мы бы, конечно, исправили названия на более точные, чтобы не казалось, что вся Карелия сегодня в составе Финляндии, но пусть наши натовские соседи продолжают мечтать о всей карельской земле дальше.

В витринах с разными экспонатами эпохи Позднего Средневековье находим... безмен из капа. Ну вы же знаете, что это такое, верно? Мы пользуемся безменами, да ещё из капа, каждый день, пояснений не нужно.

Короче, безмен – это такие древние простейшие весы, которые подвешивали на какую-либо петлю или крюк примерно по центру, а на конец с крючком справа вешали требуемый груз. Тяжесть другого конца была постоянной благодаря тяжёлому противовесу. В данном случае противовес сделан из капа – плотного нароста ствола дерева, который образуется случайным образом как своего рода опухоль. Благодаря структуре деревянных волокон капы могут быть тяжелее, чем остальная порода ствола.

Сито для промывки железной руды XVII века из Карельского Поморья. Явный намёк на то, что залежами руды Карелия была относительно богата. Не Урал, разумеется, но для Европейской России та часть Карелии, которую она контролировала, уже в XVII веке, до Петра I, стала одним из очагов зарождения металлургии.

При Петре внимание к добыче и обработке металла возросло многократно, к тому же новая столица государства располагалась недалеко. В условиях Северной войны побережье Онежского озера, на котором располагается сегодня Петрозаводск, становилось как бы ближним тылом, откуда на фронт нужно поставлять оружие и снаряды. Регион мог похвастаться не только залежами озёрной и болотной железной руды, но и многочисленными реками, что могли приводить в движение заводские механизмы, и лесом, без которого не разжечь уголь в заводских печах.

Так и появились Олонецкие заводы, они же петровские заводы, самым известным из которых стал Петровский железоделательный завод в устье реки Лососинки, он же будущий Александровский завод. Дата его основания – 1703-й – совпадает с датой основания Петербурга, поэтому Петрозаводск и Петербург можно назвать одногодками.

Бронзовая скульптура Петра привлекает внимание посетителей в зале о петровских заводах. Это одна из копий произведения скульптора Александра Опекушина, который в 1872 году к двухсотлетнему юбилею со дня рождения императора сделал подобную статуэтку, за что ему присудили звание академика Академии художеств. Какой-то интересной истории у копии нет, кроме загадки, когда Петру успели протереть нос, палец и туфлю. Это посетители музея так хулиганят? Нехорошо, нехорошо...

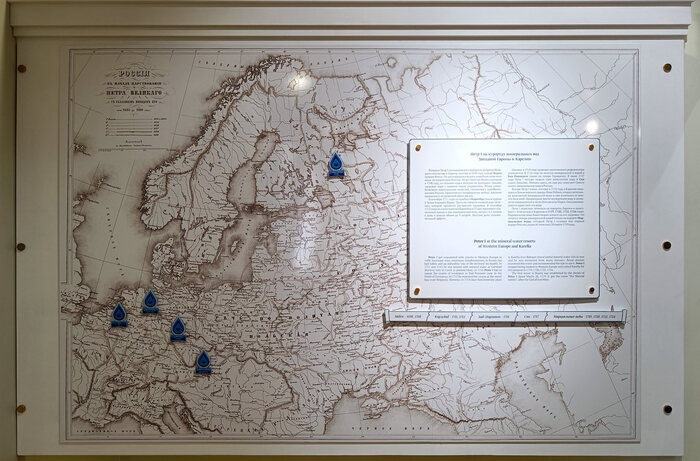

Другой заметный петровский след в истории региона – создание первого российского курорта. Да, первый курорт в нашей стране появился не где-нибудь на юге, а в Карелии. «Дорогая, не хочешь ли поехать на курорт летом? Куда? Ну, это почти что на Крайнем Севере».

Карта показывает места курортов, где отдыхал Пётр I. Нетрудно заметить, что все они в Европе: Баден, Карлсбад, Бад-Пирмонт и Спа. Слово «бад» (нем. Bad), если что, означает ванную, купальню или в широком смысле курорт. И только одна синяя точка на карте – Марциальные воды – в России. В связи с тем, что мы посетим Марциальные воды, подробности о них будут в другой день.

Я не слишком вас утомил, нет? Чтобы вам не захотелось после моего рассказа на курорт, ненадолго остановимся в «петровском» зале и потом возобновим наш разбор.

Продолжение следует...

UPD:

Это был эпизод 3/7 из дневника «Карелия. Июль 2024 года. День 1: Петрозаводск». Продолжение здесь: Не пейте кефир из грязных бутылок, или что такое ретирада. Продолжаем изучать экспозицию Национального музея Республики Карелия