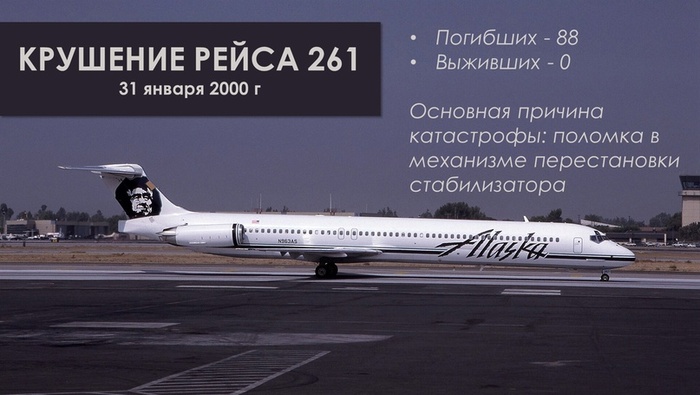

31 января 2000 года самолет DC-9 авиакомпании Alaska Airlines потерял управление по тангажу, находясь над Тихим океаном. Пока пилоты в кабине невероятными усилиями пытались выровнять борт, машина зарывалась носом, а затем внезапно перешла в полноценное пикирование. Борт рухнул в океан со скоростью 400км/ч.

Расследование показало, что причиной крушения стал отказ механизма перестановки стабилизатора. Из-за халатности службы по техобслуживанию, которая самостоятельно увеличила интервалы между осмотрами, на винтовом домкрате не было смазки, поэтому резьба внутри муфты стерлась и механизм работал вхолостую.

Таким образом, отсутствие смазки стоило жизни 83 пассажирам, 3 бортпроводникам и 2 пилотам.

«Среди бесчисленных унижений, подстерегающих человека в его самонадеянности, одно из главных есть невежество, касающееся самых обыденных явлений и вещей» - Сэмюэль Джонсон

Как вы уже поняли, сегодня мы поговорим о смазках и их важности в нашей жизни. И все, кто уже приготовился пошленько хихикать, я вас разочарую, мы будем очень серьезно разговаривать про очень серьезные технические смазки. В качестве небольшого эпиграфа я снова использую цитату Сэмюеля Джонсона о том, что самое сложное и самое интересное зачастую прячется у нас под ногами и скрыто в повседневных для нас вещах.

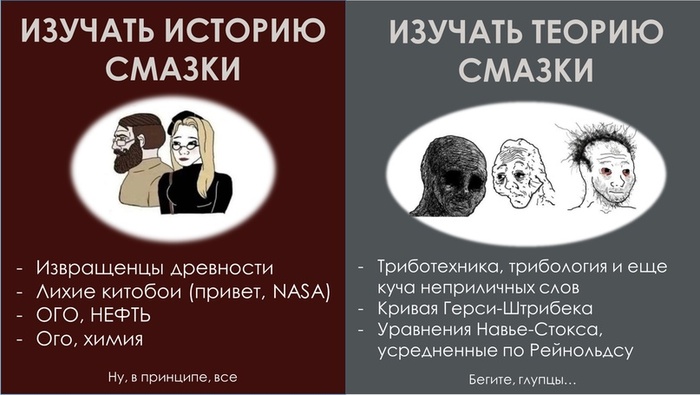

Ведь на самом деле, мысль о том, что для облегчения движения надо что-то смазать у нас глубоко интуитивна. Она входит в наш умозрительный набор опыта, который состоит из самых базовых установок, по типу «если что-то кинуть вверх, оно упадет вниз», «если колечко не снимается с пальца (при разводе), намыль его мылом» и так далее. Поэтому и история технических смазок – очень-очень древняя, а вот изучение принципов смазывания и основы науки о них появились не так давно.

И из-за этого как всегда, в любой научно-популярной тематике возникает дилемма: рассказать про историю предмета или про его теорию. Мы попробуем хапнуть и того и другого по чуть-чуть, а именно, пробежимся по историческому развитию смазочных материалов и масел, раскидаем по понятиям парочку терминов, познакомимся с несколькими замечательными людьми и, как всегда, приправим это все забавными и не очень забавными примерами из жизни, такими, как катастрофа рейса 261. Ну поехали.

Скользя сквозь время. Древний мир.

Итак, наша первая крайняя точка. Месопотамия, 3500 год до нашей эры. Где-то там возле города Хит нашли то, что местные называли Фонтаном Смолы, а мы называем природным битумом. Битум – в нашем случае, это, грубо говоря просочившаяся наружу и выветренная нефть.

Вязкий битум уже очень давно использовали в качестве клея, герметика для кораблей, лепки посуды. Но нам-то интересно другое. Самое главное, что 3500 год – это первая достоверная дата использования битума для смазывания телег. Вообще, очевидно, что активная история смазок тесно переплетается с историей колеса. Так как уже являясь простейшим механизмом, оно напрямую насаживалось на ось и могло просто обуглиться от трения. Таким образом, отсюда мы начинаем официальную историю смазок, что удивительно – с нефтяного продукта. Хотя до триумфа нефти, как источника для смазки, еще невероятно долго.

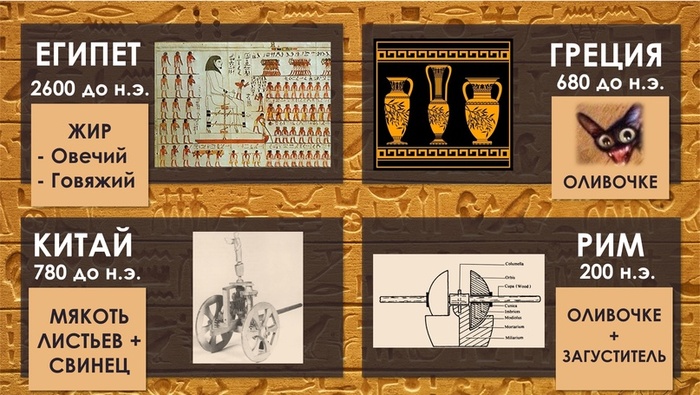

Ну, не битумом единым, он далеко не так был распространен. Кроме него археологи обнаружили остатки жиросодержащего вещества на колеснице египетского фараона, датируемой 2600 годом до нашей эры. Анализ выявил, что это смесь говяжьего и овечьего жира. Таким образом, наши египетские друзья использовали жир в качестве смазки.

В Китае же во времена правления династии Чжоу экспериментировали со смесью растительного масла, передавленных овощей, листьев и… свинца. Что можно, наверное, считать первым историческим свидетельством составной смазки.

А греки плюс-минус сто лет спустя уже использовали свои стандарты для смазывания колесниц во время гонок на Олимпийских играх. Греки, как мы помним, немного упарывались по оливковому маслу, да. Мешали его с чем попало и мазали все, что только можно: колесницы, еду, ворота, себя… Скользкий народец был.

Последней темой из древнего мира я упомяну римлян. Они так же, как и греки активно использовали оливковое масло как основу, но уже для более сложных приблуд. Как известно, греки много пиздели, а римляне много делали. Ну, с оглядкой на этих самых греков. Поэтому именно у греков находят первые описания подшипников и прототипы, а у римлян находят собственно сами первые рабочие шарикоподшипники и роликовые подшипники, для которых подбирался специальный состав смазки. Для них применяли оливковое масло, в которое примешивали соли кальция для достижения необходимой вязкости. А также по некоторым источникам смешивали с пчелиным воском. Еще парочкой примеров могут служить деготь и мыла, но ввиду сокращенного времени, я не буду на них останавливаться.

Здесь пора сделать небольшое отступление о классификации смазывающих материалов. Как вы видели, в качестве лубриканта люди интуитивно использовали все, что было хоть немного жирным на ощупь. Поэтому по происхождению масла разделяют на минеральные - они же нефтяные, растительные, животные и синтетические. В большинстве случаев, растительные масла в нормальных условиях были жидкими, их приходилось дополнительно загущать, а животные наоборот – более твердыми. Исключения из правил – какао-масло и рыбий жир.

Соответственно мы можем даже раскидать известные нам древние смазки по этой классификации: битум – минеральная смазка, оливковое масло - растительная, сало и жир – животная, а до синтетических еще ждать и ждать.

Скользя сквозь время. Темные века

Теперь быстренько пробежим темные века: и пусть на меня обижаются историки, там ничего такого интересного по части смазок замечено не было. Сами по себе методы смазывания не изменились с древних времен, отличались только используемые материалы, то есть сами растения и животные, которых мочили ради жира. Например, в Северной Европе растительную смазку практически не применяли, зато активно использовали жир морских животных. Вещество загущалось глиной или известью, чтобы получить нужную вязкость и использовалось для смазки подшипников в мельницах, для осей карет и механизмов открытия ворот.

В этот период так же стоит отметить викингов. Ну и всех причастных. Они, конечно, не могли как нормальные люди использовать рыбий жир, они использовали китовый. На Руси его называли ворванью. Запомните этот восхитительный исторический момент, потому что с китами мы еще столкнемся. Ворванью северные народы смазывали оси рулей направления кораблей и шарнирные опоры парусов. Не буду распространять мифы, но предполагается, что они так же могли использовать ворвань в качестве распиаренного «масляного гасителя волн», как это делали с маслом позднее, но тут хз, конечно, только в качестве байки.

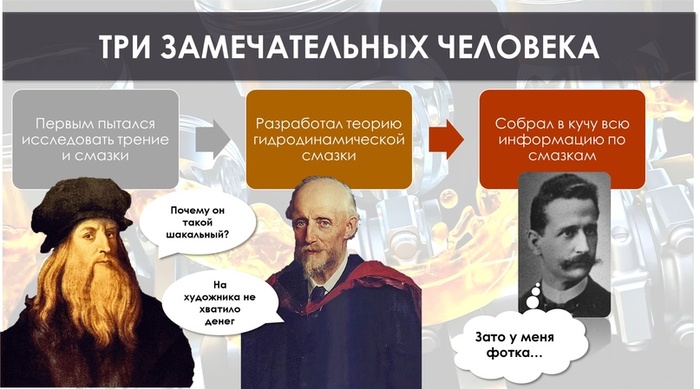

И вот теперь давайте мы наконец-то перейдем к более конкретным и интересным вещам, а они, как обычно, начинаются с эпохи Возрождения. К тому моменту, как вы понимаете, животные жиры и вообще любые примитивные маслянистые соединения использовались повсеместно, вспоминаем про нашу интуитивную тягу к смазыванию. А вот теоретической основы не было вообще никакой, все работало по железному принципу «батя сказал сначала плюнь, потом вставляй». Первые шаги к тому, чтобы все-таки начать разбираться с матчастью (точнее первые, известные нам) сделал Леонардо да Винчи, очень такой разносторонний и хайповый дядя.

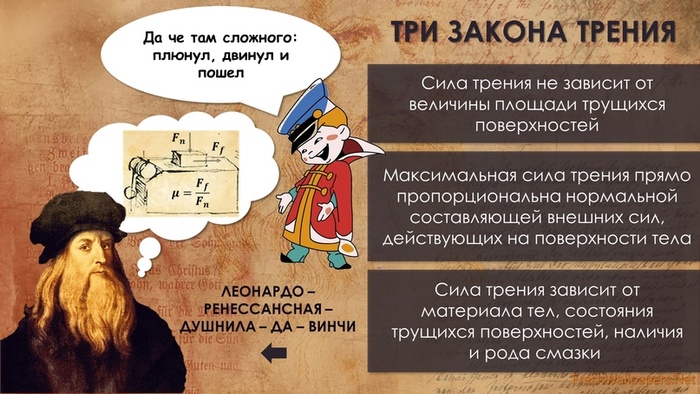

Да Винчи дошел до мысли о том, что сила трения между двумя скользящими телами соразмерна с нагрузкой, сдавливающей эти тела. И что удивительно, не зависит от площади контакта между ними (технари молчать! мы рассматриваем простейшие случаи). Впоследствии его работы были доведены до ума Гийомом Амонтоном, который выразил их в трех основных законах трения (Там еще Кулон, правда, присосался, но не суть).

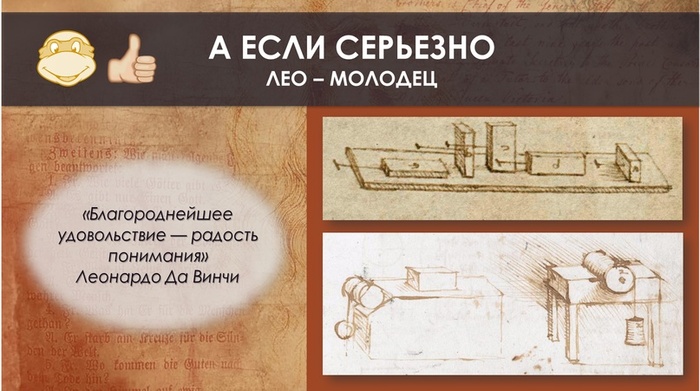

Ну и куда же Леонардо без механизмов. Вообще, Да Винчи стоит выделить хотя бы потому, что он не чурался собирать что-то руками и не представлял трение как неприятную побочку несовершенного мира, как например, Ньютон. Он просто его изучал, ставя эксперименты.

Сейчас люди, травмированные школьным курсом механики, поймут, о чем речь. Вот эти вот знаменитые картинки с брусочками, которые тянут по столу, чтобы определить коэффициент трения, эти вот картинки нашли аж у Да Винчи в дневниках. Он таскал брусочки по столу еще до того, как это стало мейнстримом и задал планку для задачек на ЕГЭ.

Если опустить смехуечки, то Да Винчи сделал очень много записей о трении в целом и о методах его уменьшения. Он же расписал первую теоретическую концепцию использования смазки между движущимися поверхностями: он предположил, что масло обволакивает поверхность деталей, заполняя неровности, и таким образом «сглаживает» контакт. Для современных смазок это уже не совсем верно, но в целом – очень рабочая теория.

Да Винчи создал целую систему, которая самостоятельно смазывала колесные оси и подшипники. В своем эксперименте он использовал животный жир и опиумное масло.

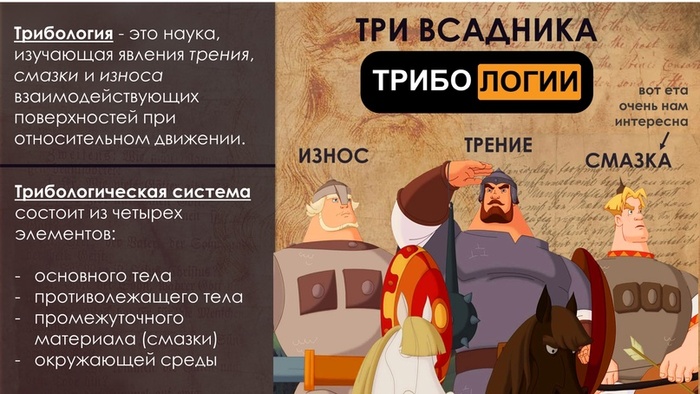

И вот короче, досмазывался мужик до того, что его записали как первого ученого-триболога. Вы вот знали о такой науке? Трибологии? Я честно скажу, я, когда впервые это слово услышал, немного поперхнулся. Это слово в принципе может быть индикатором вашей извращенности, ведь на популярном черно-оранжевом сайте слово триббинг, с тем же корнем, выдает очень интересные результаты

(ПОЖАЛУЙСТА НЕ ГУГЛИТЕ ЭТО, НАХОДЯСЬ В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ)

Ладно, если по сути: трибология – от слов триб – трение, логос – наука. Официально слово это появилось только в 1966 году в Великобритании, благодаря Питеру Йойтсу - ученому, который ввел его в оксфордский словарь, а затем и в другие языки.

Трибология – это междисциплинарная наука. Ее основным полем исследований является взаимодействие между поверхностями в относительном движении и последствия этого взаимодействия. Таким образом, она изучает и физические свойства поверхностей, и химические свойства смазки, и наоборот, короче, наука на стыке. Очень модная вещь в последние десятилетия. Соответственно триболог – это человек, занимающийся данной наукой, а основными объектами исследования являются трение, износ и смазка. Тут очень все логично, ибо из-за трения возникает износ, который можно уменьшить, применяя смазку.

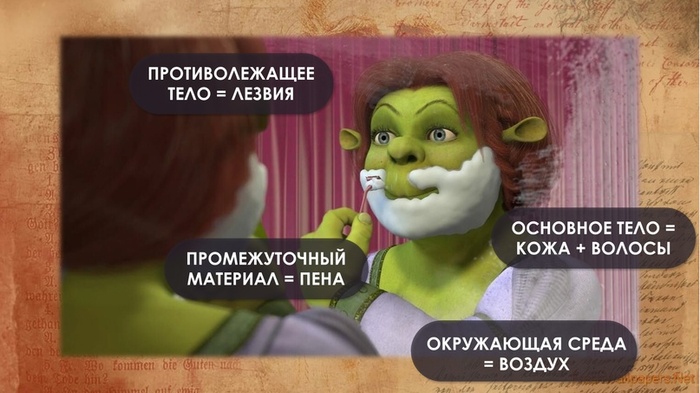

Самым моим любимым бытовым примером является утреннее бритье у мужчин. Две поверхности – лезвия и кожа взаимодействуют. Основные исследования в этой области направлены на уменьшение износа лезвий – а значит продлевание срока их службы. И на снижение трения, которое является причиной дискомфорта от бриться. А трение мы снижаем, используя в качестве смазки пену или гели. Вот вам простецкий пример трибологической системы.

Итак, мы с вами выяснили, что у смазок оказывается есть своя (ну почти) наука, а ее основателем принято считать Леонардо да Винчи. Он был первым человеком, который не стремался играть с брусочками и фиксировать свои наблюдения. Это будет таким плавным завершением первой части, о битуме, оливках и китах.

Скользя сквозь время. Новое время

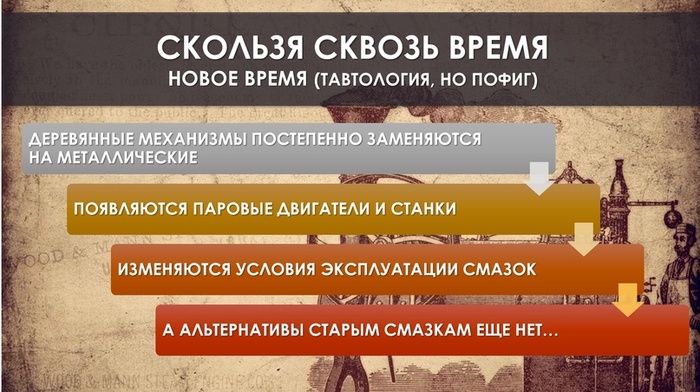

Теперь мы уйдем от науки и вернемся к исторической точке зрения. Дело в том, что какой-то момент существующие составы смазок перестали отвечать необходимым требованиям. Что могло пойти не так? Началась индустриальная революция.

Первый звоночек прозвенел еще в самом-самом начале, когда деревянные детали механизмов стали заменяться металлическими ввиду их большей прочности. Это существенно изменило эксплуатационные условия смазок: теперь механизмы работали под большими нагрузками, быстрее двигались и сильнее нагревались. При этом материалы смазок оставались все теми же, а природное масло, как известно, имеет свойство… окисляться при высоких температурах или тупо сгнивать при долгом использовании.

А затем вообще появились паровые двигатели, появились станки и вот тут уже начало подгорать масштабно. Уже в первых паровых машинах смазка требовалась подшипникам качения, втулкам маховых колес, надо было что-то срочно придумывать, но было одно «но»: не из чего :)

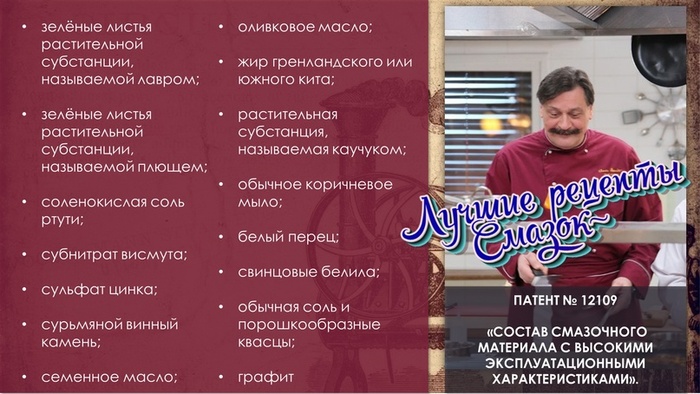

Как правило, процесс создания первых «смазочных композиций» (очень пафосное название для той баланды, которой оно соответствовало) сводился к смешению различных веществ все с теми же животными и растительными маслами.

Некоторые добавки или присадки, как их можно было бы назвать сегодня – были вполне оправданы. Например, квасцы или соли кальция загущали масло и повышали его «прилипание» к металлам, адгезию, они до сих пор используются. Однако некоторые рецепты напоминали скорее составы снадобья средневекового алхимика. Например, на картинке выше перечислены ингредиенты запатентованной смазки британца Джозефа Долана. Тут и лавр, тут и плющ, соль ртути, жир кита, белый перец (зачем перец, черт его знает). И так далее.

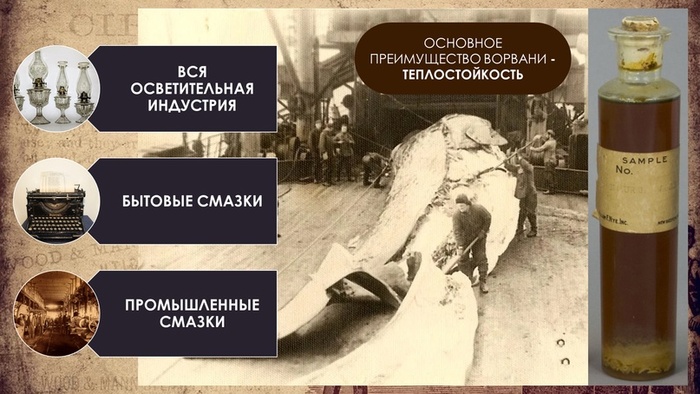

Глядя на все эти извращения становилось понятно, что это уже тупик, нужно что-то другое. И решение нашлось. Началась эпоха истребления китов 👍

Ворвань, как уже было сказано, была известна с древности, но с появлением масляных ламп – жир китов стал просто незаменим в повседневной жизни. Кроме того, ворвань попала в фары шахтеров, осветительные системы маяков, стала стандартной смазкой для оружия, часов, швейных и пишущих машин. Что разумеется было катастрофой для китов и их жирочка. Его главным преимуществом была термостойкость, критичный для других смазок параметр.

И для большинства механизмов промышленной революции использовался китовый жир. Чтобы вы понимали насколько недавно мы отказались от этого материала, рабочая жидкость первых автоматических коробок передач изготавливалась на основе ворвани, и лишь к концу 1960-х годов её заменило синтетическое масло. Ещё дольше ворвань применялась в трудновымываемой смазке для сальников гребных валов советских подводных лодок, включая атомные. Синтетический заменитель для нее создали лишь в конце 80х.

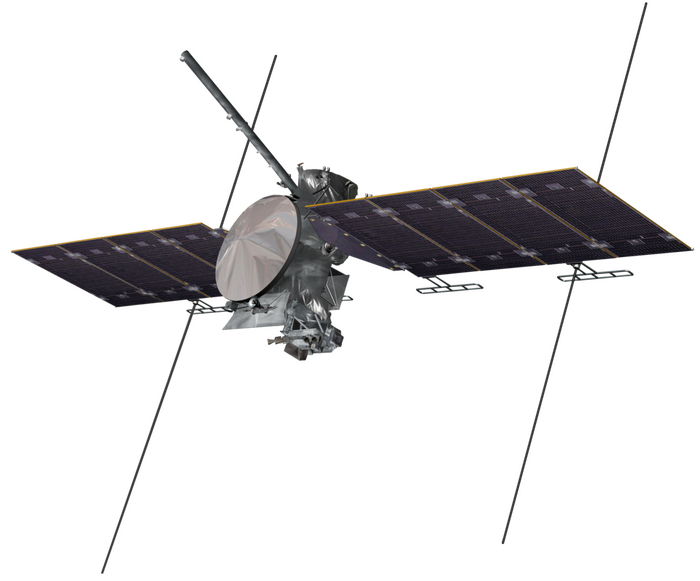

Ну и одной из самых мифических историй про использование китового жира является байка про Хаббл и Вояджер, где НАСА якобы использовало его, несмотря на закон о запрете. Не понятно, что правда, а что миф, скандал с конспирологами у НАСА был знатный, об этом даже сняли какую-то документалку, но, наверное, в космосе все-таки использовать природную смазку было бы довольно проблематично.

Это я сейчас немного перескочил вперед во времени, но только для того, чтобы показать, что смазка на основе китового жира существовала после индустриализации еще очень и очень долго. Однако, несмотря на ее укоренение на рынке в 19 веке ей уже готовилась апгрейднутая альтернатива. Наконец, нефть дождалась своего звездного часа.

В принципе, попытки применять нефть в качестве смазки в новое время уже были. Как один из первых примеров можно привести фабрику в Пенсильвании. В 1845 г. владелец фабрики начал примешивать сырую неочищенную нефть к китовому жиру, чтобы удешевить и улучить характеристики лубриканта. Он смазывал ей свои механические веретена и продолжал тайно использовать эту смесь в течение десяти лет.

Но все же для счастья не хватало одного: нормальной очистки нефти. Черная липкая субстанция вряд ли вызывала острое желание смазывать ею детали. А вот как только научились ее очищать, случилось чудо, случился нефтяной бум. К сожалению, я категорически не успеваю рассказать про то, как мы учились получать очищенную нефть, это огромный отдельный пласт истории, не совсем нам интересный в контексте лубрикантов. Поэтому просто поверьте на слово, что уже через 20 лет после первых нефтяных добавок в стандартные смазки, появились первые смазки уже на основе самой нефти, а китовый жир, слава богу, в лампах заменили керосином. И вовсе не потому, что киты кончаться начали, ага.

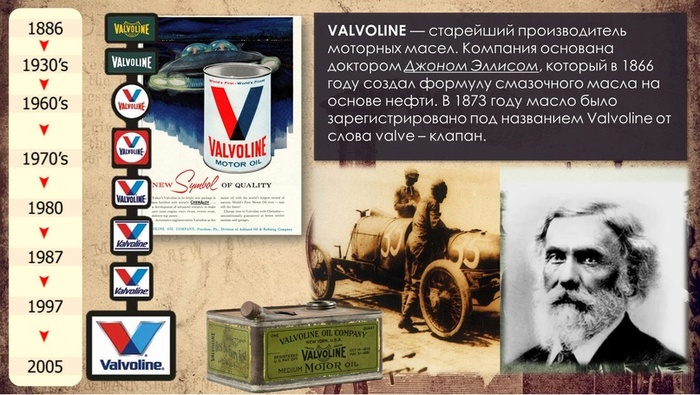

Короче, прорыв случился! И вот уже на рынке появляются первые минеральные масла, такие необходимые для промышленности. На картинке внизу как раз отец коммерческой минеральной смазки - Джон Эллис. Вообще изначально он был американским врачом, но вынашивал идею высоковязкого лубриканта для паровых двигателей. Он основал компанию непрерывной нефтепереработки в США, а год спустя разработал цилиндрическое масло на нефтяной основе, которое назвал Valvoline или валволин – от слова valve, клапан. Масло было настолько качественным, что 50 лет спустя Valvoline стало первым маслом, рекомендованным Ford Motor Company для автомобилей Ford Model T.

Еще одним суперважным пунктом быстренько отметим дату создания первого синтетического масла. В 1877 Шарль Фридель и Джеймс Крафтс смогли собрать в лаборатории, как лего, первое искусственное масло не уступающее или даже более высокого по качеству минеральному. На тот момент оно не получило достойного внимания, но пройдет всего 100 лет и синтетика объявит настоящую войну минералке, а пока что все внимание уделялось природной нефти.

Короче, если где-то до 17 века мы упарывались по растительным и животным жирам, потом нашими друзьями по скольжению стали киты, то к середине 19го случился нефтяной переворот и точка невозврата была пройдена. Теперь принцип «прост плюнь и вставляй» уже не работал. Качество смазки стало действительно ролять, и это было хорошо.

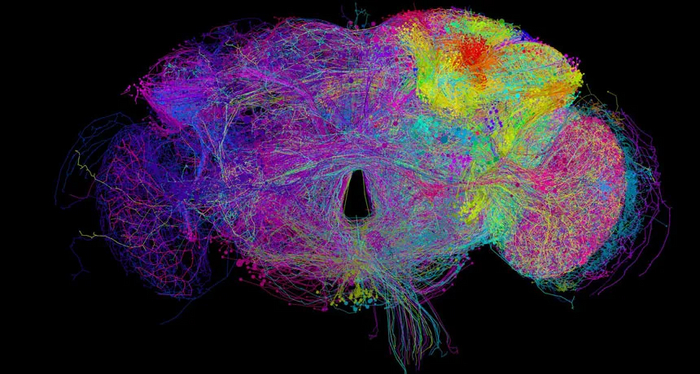

Теперь мы немного отъедем в сторону и разберемся с матчастью. Как вы помните, мы остановились на том, что Да Винчи и его последователи изучали законы трения. Они обращали внимание на то, что другие ученые считали лишь неприятной бытовухой. Следующий ученый спустился на еще один уровень «ниже», так сказать. И вместо самого трения, начал рассматривать непосредственно смазки и их поведение.

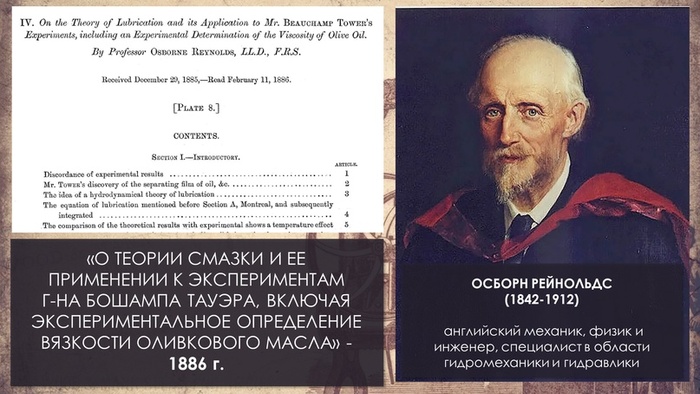

Знакомьтесь, профессор Осборн Рейнольдс. Ирландский инженер и физик. Люди, связанные с авиацией, наверняка знают эту фамилию благодаря числу Рейнольдса – это безразмерная величина, характеризующая течение газов и жидкостей, в частности их переход между ламинарным спокойным течением и хаотичным турбулентным. Для нас Рейнольдс интересен еще и тем, что в 1886 году он опубликовал статью с капец каким длинным названием, читать я его не буду, смотрите картинку. Кстати, эту статью я внезапно нашла в бумажном виде на озоне, оцените уровень нашего российского интернет маркетинга.

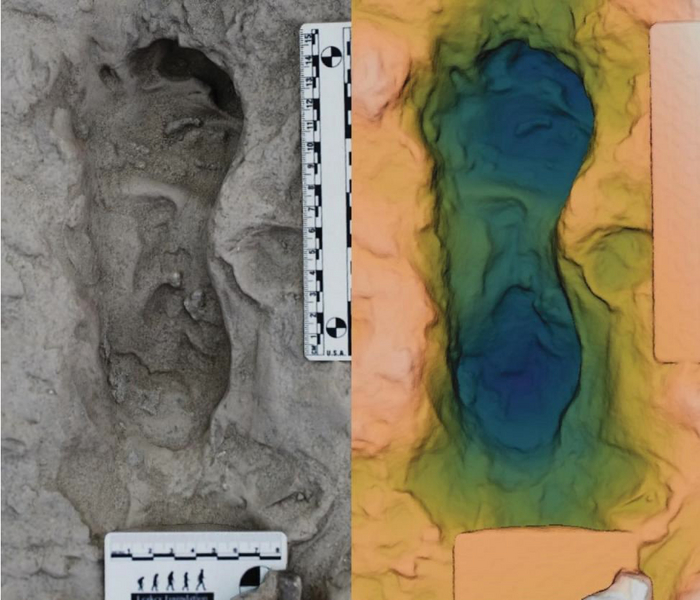

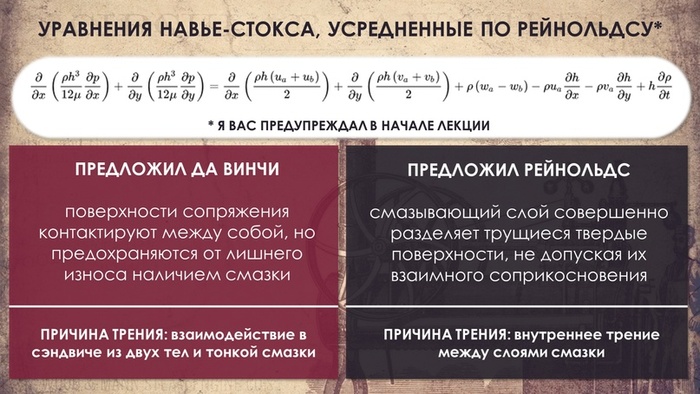

По сути в этой статье Рейнольдс впервые рассматривал смазку, как отдельный объект исследования. На основании уравнений Навье-Стокса (вы возможно знаете, что они являются одной из 7 неразрешимых математических задач тысячелетия) он сформулировал свое уравнение Рейнольдса, которое вы видите на слайде. Я прекрасно понимаю, что сейчас из-за этого слайда половина людей выйдет на перекур и не вернется (а читатели закроют лонг), но все-таки позвольте мне объяснить.

Помните, как Да Винчи предположил, что смазка выравнивает шероховатости материала, действуя в качестве заполнителя неровностей на нем? И как бы обволакивая, защищает поверхности деталей. Рейнольдс же вот в этой херовине показал, что мы можем делать гораздо прикольнее: мы можем впускать смазку под некоторым давлением между деталями, создавая плотную жидкую подушку, например, между валом и подшипником. И тонкий слой масла будет поддерживать вал, предохраняя их от непосредственного соприкосновения.

Эта статья по сути заложила основу теории гидродинамической смазки. Стоит сказать, что в нашей литературе основоположником теории принято считать русского ученого Петрова, но скорее всего их выкладки были сделаны независимо друг от друга.

И наконец самое-самое последнее уточнение по матчасти, которое я сегодня расскажу и больше не буду вас мучать. Получается, теперь мы узнали о двух разных принципах смазывания. Первый – это когда поверхности касаются друг друга и изнашиваются, но благодаря смазке делают это не столь агрессивно. А второй – это когда между деталями есть достаточно толстая прослойка из смазки и благодаря слабой сжимаемости они распирают поверхности, не давая им соприкасаться. Во втором случае трение в основном является внутренним трением слоев масла. Оставалось лишь как-то систематизировать эти режимы смазывания, поэтому сейчас время для третьего героя нашей лекции.

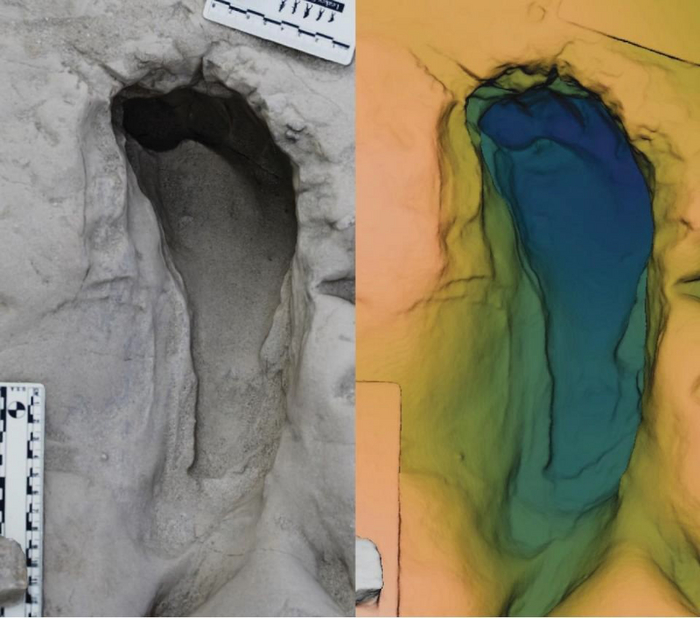

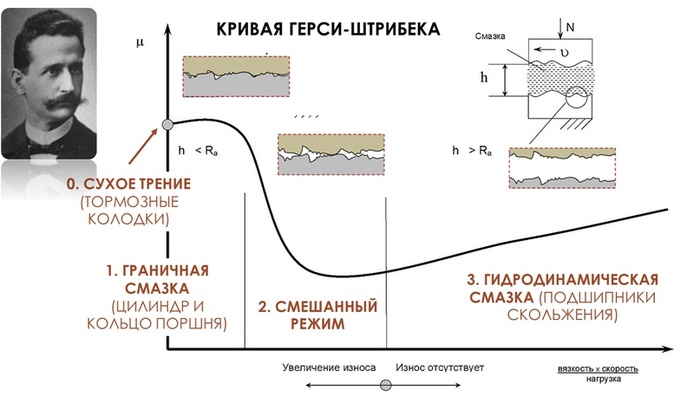

Рихард Штрибек. Немецкий инженер, профессор университета. В начале XX века он проводил масштабные эксперименты по изучению смазанных подшипников.

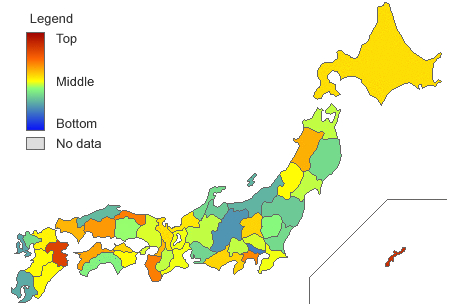

Так вот, при разных скоростях работы, нагрузке на деталях и разных смазках, коэффициент трения выстаивался в красивую кривую на графике, где четко выделялись отдельные области. Это наблюдение привело к разработке одной самой понятной и известной диаграммы в области трибологии — кривой Герси-Штрибека. У нас принято говорить просто кривая Штрибека.

Давайте с вами чуть-чуть пробежимся по ней. На вертикали показан коэффициент трения, а на горизонтали вязкость, умноженная на скорость течения и деленная на нагрузку. Нулевая точка соответствует сухому трению, то есть трению вообще несмазанных поверхностей. При таком режиме работают, например, тормозные колодки машин.

Дальше зона 1 – зона граничной смазки. То, о чем говорил да Винчи: поверхности касаются друг друга, а шероховатости – ну всякие бугорки там, неровности – по размерам больше толщины смазки. В таком режиме работает пара из стенки цилиндра и поршневого кольца в ДВС, или же скольжение шины автомобиля по льду, где смазкой является тонкая пленка воды.

Вот эта крайняя зона – зона 3 – это наша гидродинамическая смазка, где поверхности полностью разделены слоем масла, а толщина этого слоя гораздо больше шероховатостей деталей. В таком режиме смазки работают подшипники скольжения коленчатого вала.

Ну и чето между ними – переходный режим смазки, он так и называется – смешанный. Основной параметр в том, что слой смазки примерно равен размеру шероховатостей. Короче, режим ни рыба ни мясо.

Частным случаем гидродинамической смазки является газодинамический режим смазки, когда в качестве смазочного материала выступает газ, например, в турбине стоматологической бормашины.

Кривая Штрибека является фундаментальной трибологической концепцией, которая наглядно представляет переход от граничной смазки к смешанной смазке и, наконец, к гидродинамической смазке, по мере изменения толщины и скорости смазочной пленки. Эта кривая стала невероятно удобным инструментом для подбора подходящей смазки в машиностроении и инженерии, и впоследствии задаст стандарты по всему миру.

Так, все ребят, я больше вас мучать не буду этим, мне просто самому было дико интересно это все читать, вот я и выливаю вам тонны… тонны смазки.

Простите. Давайте-ка лучше расслабимся и рассмотрим пример из жизни. Помните про рейс 261, да? Там дурачки манагеры подумали, что смазывать винтовой механизм стабилизатора так часто не обязательно и тупо оставили его летать насухую. А насухую вообще-то нельзя. Стонкс момент ага, сэкономили. А сейчас немного обратный пример, когда так скажем перестарались.

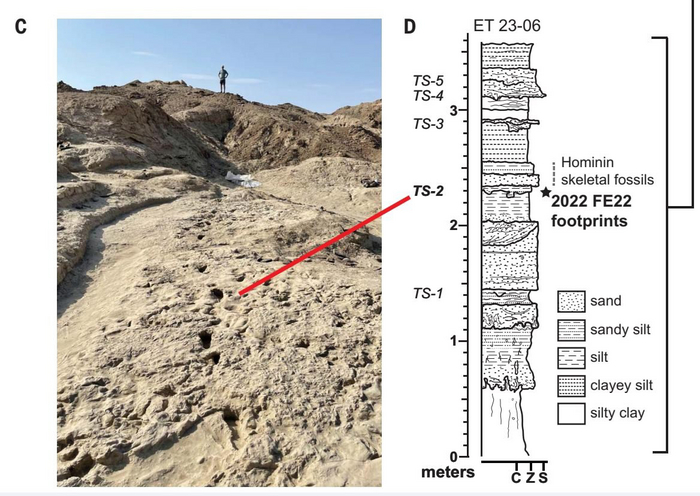

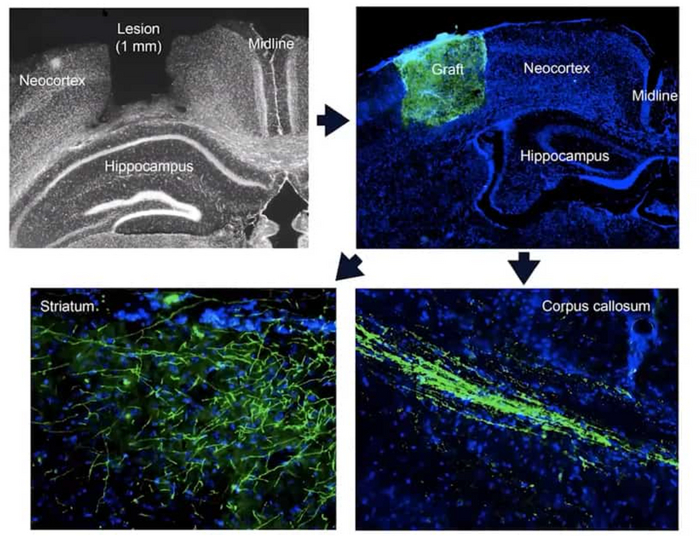

Штрибек опубликовал результаты своих исследований в 1902 году, а 27 июня 1904 года разрушился большой двухпролетный каменный мост на реке Изар в Германии. Он состоял из двух трехшарнирных арок, вы их видите на картинке внизу, а вес моста передавался на бетонные столбы, где собственно перестыковался через эти шарниры.

Так вот значит, 27 июня в 7 часов утра без объявления войны эти шарниры начали ползти. Сначала на 12мм, затем на 19. К часу дня 25. Ну и в какой-то момент, они нафиг соскользнули вниз окончательно, вся арка моста осела на 35 сантиметров, а сами шарниры вдолбились в гранитную облицовку столба, частично разрушив и сами пролеты. Слава богу, источники пишут, что никто не пострадал.

Что произошло? Одно слово. Немцы. Вся штука в том, что инженеры считали коррозию самой страшной проблемой для стальных шарниров и так ее боялись, что вычистили и отшлифовали шарниры настолько, что слишком уж понизили коэффициент трения. А потом кто-то очень ответственный и умный предложил дополнительно смазать их стерином. Этот побочный продукт животного жира, тоже использовался как вариант смазки. Короче, мост тупо соскользнул с опор из-за этой смазанной системы шарниров. Это как бы противоположный пример: мол, слишком хорошо тоже не есть хорошо, и это правило, кстати, работает в том числе и в подшипниках, и в других механизмах. Ведь многие системы оснащены защитой от потери смазки и поэтому лишнее вещество не выходит наружу, а наоборот излишне нагружает ее. Ну ладно, поехали дальше.

Ииииии я уже потихоньку заканчиваю.

Смотрите, к началу первой мировой смазки уже не черти что – их нормально тестируют, изучают и придумывают новые составы и присадки. На основе научных работ в том числе и Штрибека разрабатывают первый стандарт для масел. Впоследствии он будет доработан до современного стандарта API - American Petroleum Institute.

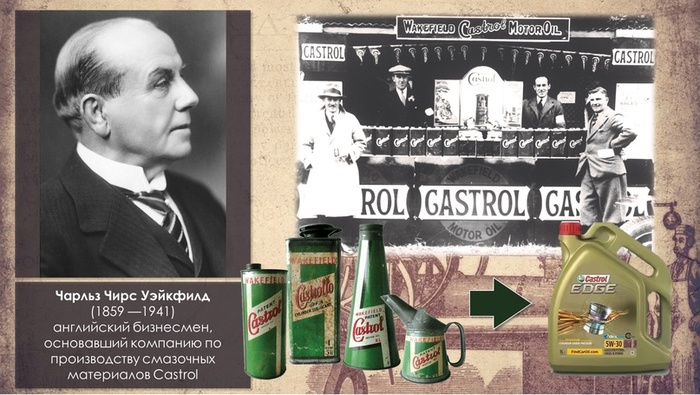

Смазки нужны везде, ведь идет агрессивное развитие техники, повсюду и подшипники, и валы, и цилиндры, и… дичайшие скорости. У автомобилей и самолетов особенно. Появляется огромное количество брендов. Самый знаменитый тогда, например, Кастрол. Это слово стало почти нарицательным. Кастрол был прорывным маслом, потому что его научные сотрудники заметили один момент: при добавлении небольшой доли касторки – растительного масла - к минеральной смазке – она становится достаточно вязкой и устойчивой для работы при высоких температурах. При этом она остается достаточно текучей для заправки при холодном пуске.

Кстати, про касторовое масло в качестве смазки есть и еще одна веселая история времен Первой мировой. К тому времени в новоиспеченной военной авиации использовались ротативные двигатели с полной выработкой масла, которое во время работы распылялось более 2 литров за час. В них как раз использовали дешевую касторку, так как минеральное масло было не так широко доступно. А еще касторка в отличие от еще не особо вариативной минералки, не смешивалась с бензином, поэтому при сгорании топлива свойства сохранялись.

Однако было одно очень интересное но… Какое самое знаменитое свойство касторки вы знаете? Не по части техники, а по части быта? Ну вы поняли, да :) Короче, двигатель находящийся прямо перед пилотом вырабатывал масло через выпускной клапан, прямо ему в лицо. Пилот разумеется мог протереть свои очки своим модным шарфиком, но какая-то часть этого масляного тумана все равно попадала в рот и проглатывалась. Что имело… слабительный эффект.

По словам канадского летчика Дункана Белла-Ирвинга противоядием от этой напасти было бахнуть несколько стопок бренди перед вылетом.

Но все-таки я повторюсь, то время было временем торжества минеральных масел. Они процветали между войнами, они правили парадом во время Второй мировой и продолжали развиваться после вместе с нефтяной отраслью. Однако…

Ща последняя мысль, и я иду пить пиво.

Нефть нефтью, но вот незаметно подкрался ее конкурент – синтетика. Как уже было сказано, синтетическое масло сумели сделать еще в 1877 году и пока минералка торжествовала на рынке, все это время ученые имели идею фикс – сделать синтетическое масло достаточно дешевым. Ведь что оно дает? Минералка имеет разные неприятные естественные примеси, которые даже после дистилляции не уходят полностью, и при больших нагрузках и температурах минералка имеет свойство угорать, это раз. А два – для синтетики не критично наличие нефти, с которой не у всех ко времени второй мировой были хорошие дела, ведь синтетику создают с нуля в лаборатории.

Такая ситуация сложилась в Германии, однако их ученые немного опоздали к войне, и синтетика как смазка не успела получить широкое распространение во время Второй мировой. Зато стала необходима после нее для новоиспеченной реактивной авиации. Авиация – штука щепетильная, а новые двигатели сделали ее еще более чувствительной сферой. И тут синтетика стала просто спасением, долгое время синтетические масла были отличительной фишкой самолетиков.

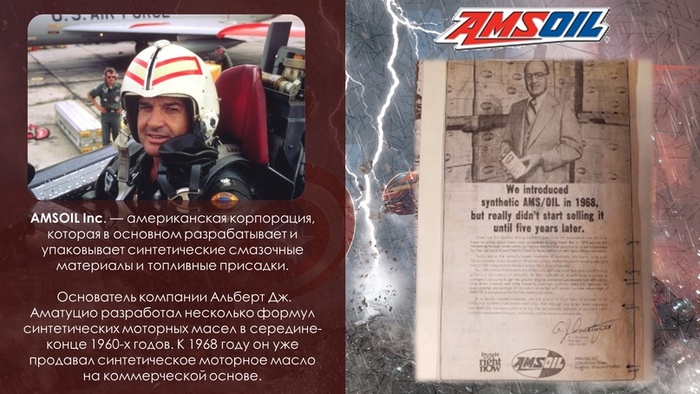

Так вот, пилоты тоже не дураки были, они приметили, что у самолетов масло зашибись, а почему бы его не спиздить. Совсем немного, слить отработку и залить себе в автомобили. Вот вам один из таких гениальных людей – командир эскадрильи воздушной гвардии Миннесоты Эл Аматтуцио. Чем он нам интересен, так это тем, что не только заливал синтетику в машину, но и изучал ее, чтобы впоследствии адаптировать под автомобильный рынок. А потом забабахал первую коммерческую стопроцентно синтетическую смазку Амсоил. (Amzoil).

Противостояние минерального масла и синтетического уже давно перешло в разряд знаменитых, как соревнование Яндекса и Гугла, Эпл и Самсунг, Бэтмена против Супермена и так далее. Не будем на нем останавливаться, я уже и так вышел за рамки приличий. Скажу только, что война кончилась миром, а именно – популярностью полукровки - полусинтетики. А Эл Аматуццио в 1994 году был включен в зал славы Лубрикант Ворлдз (как бы странно это ни звучало).

На сегодняшний день, чистые синтетические масла используются редко, в основном как раз в авиации, в мире профессионального автоспорта и люксовых автомобилях, из-за своей дороговизны. Канец истории.

Скользя сквозь время. Итоги

Иииии давайте я сделаю что-то типа итогов.

Исторические итоги: мы в сжатой сдвгшной форме пролетели от использования растительных и животных масел до нефти и искусственного масла. Отметили несколько важных точек, например, переход на жир китов, потом на минералку, а потом и открытие синтетики.

Итоги в людях: Познакомились с тремя главными героями науки о смазках – Да Винчи, Рейнольдсом и Штрибеком. А так же некоторыми энтузиастами скользкого бизнеса.

Научные итоги: и рассмотрели несколько понятий, которые характеризуют науку о смазках.

К сожалению, лекцию пришлось сильно урезать, я не успел рассказать ни про пластичную смазку (особеннопро фанатов синей советской «мази»), ни про знаменитую ВД-40 (которая вообще не смазка), ни про приколы самолета А350 с его списком из 30 различным цветов для смазок. Это я оставляю для особо интересующихся при личном общении, всем спасибо~

Источники без учета Википедии:

•Tribology: The Story of Lubrication and Wear (NASA Technical Memorandum 101430)

•Aircraft Accident Report «Loss of Control and Impact with Pacific Ocean Alaska Airlines Flight 261»

•Дмитриев «Крушения инженерных сооружений»

•Tribology: from antiquity until today Jean Frêne

•Technical Bulletin (Parts 88-90) Wear Check

Статья написана для паблика CatScience. Обо всём на свете - понятно и интересно.

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты. А ещё мы есть в телеге.