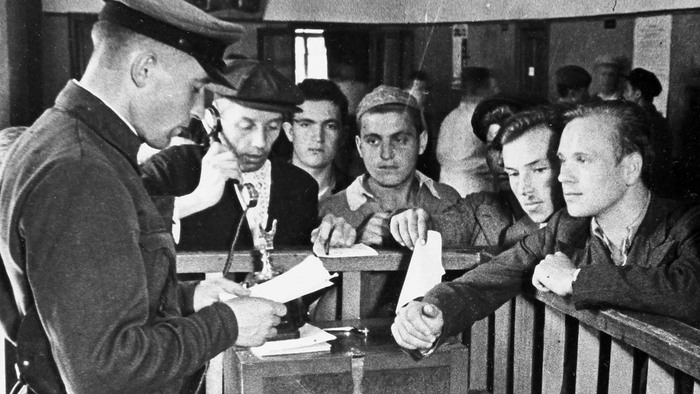

22 июня 1941 года у военкоматов выстроились очереди из советских граждан: молодых и старых, призывников и добровольцев. В военные комиссариаты в одном только Ленинграде пришли, не дожидаясь повесток, около 100 тысяч человек.

Что это были за люди - "фронтовое поколение"?

Интервью журналиста "Российской газеты" Елены Новоселовой с доктором исторических наук, профессором, ведущим научным сотрудником Института российской истории РАН Еленой Сенявской.

Елена Спартаковна, кто пошел воевать?

Елена Сенявская: Разумеется, нельзя представить фронтовое поколение неким монолитом. В демографическом смысле оно включало в себя несколько поколений, выросших в разных исторических условиях. Вообще, участие сыновей, отцов и даже дедов - специфика мировых войн, причем во Второй мировой войне возрастной диапазон рядового состава армий был еще большим, нежели в 1914-1918 годах. На 22 июня 1941 года в Красной Армии и Военно-морском флоте состояло по списку 4 миллиона 827 тысяч военнослужащих. Кроме того, на довольствии в Наркомате обороны находилось около 75 тысяч человек, проходивших службу в формированиях других ведомств. 805,3 тысячи военнообязанных были на "Больших учебных сборах": их включили в списочную численность войск с объявлением мобилизации.

При этом на западных границах в июне 1941 года было сосредоточено 2,9 миллиона человек - столько на начало войны составила действующая армия.

Основная масса рядовых - призывники 1919-1922 годов рождения. Но уже в ходе мобилизаций июня и августа были призваны военнообязанные старших возрастов - с 1890 по 1918 год рождения и молодежь 1923 года. В частях народного ополчения, многие из которых влились в действующую армию, оказывалось немало тех, кому было больше 50 лет. Всего же за четыре года войны было мобилизовано более 29,5 миллиона человек. А вместе с кадровым составом это было почти 34,5 миллиона.

Елена Сенявская: Безвозвратные потери вооруженных сил - более 11,5 миллиона. Причем кадровый состав армии, противостоявшей нацистам, оказался в большой степени выбит в первые же месяцы. И те войска, которые дошли до Берлина, в массе своей состояли из людей гражданских, взявшихся за оружие, чтобы защитить свою страну.

Итак, под первую мобилизацию в июне 1941 года попало поколение 1905-1918 годов рождения... Это люди с очень горьким опытом.

Елена Сенявская: Да, их опыт был непростой. В сознательном возрасте они пережили события нэпа и первых пятилеток, в той или иной степени были затронуты индустриализацией и коллективизацией. Все, естественно, были современниками волны репрессий второй половины 1930-х годов...

Дореволюционное поколение 1890-1904 годов рождения было мобилизовано в августе 1941-го. Это практически отцы молоденьких лейтенантов, командовавших своими истерзанными ротами под Смоленском и Киевом...

Елена Сенявская: И они были свидетелями Первой мировой, революции и Гражданской войны. Но, чтобы осознать в полной мере суть поколения, на плечи которого всей тяжестью обрушилась война, необходимо помнить, что общественное сознание советских людей было весьма разноплановым и противоречивым. Эти люди - настоящие патриоты, верные своему государству, а с другой стороны, благородные идеалы в них сочетались с жестокими "классовыми принципами".

Как писал писатель-фронтовик Вячеслав Кондратьев, "мальчишки - хребет победы". Солдаты 1923-1926 годов рождения, "Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой"… Такого феномена не было в предыдущие войны?

Елена Сенявская: Да. Ни Первая мировая, ни Гражданская не сплотила молодых людей в поколение, пусть даже "потерянное", как было во Франции или Германии.

У советских мальчишек Великой Отечественной не было большого личного опыта. В их среде меньшее, чем для их отцов, значение имело социальное происхождение. Меньшим был разрыв в уровне образования. Зато большее влияние на их мировоззрение оказали идеологические установки нового общественного строя, при котором они родились и выросли. Для младшего поколения именно война стала временем личностного становления. И именно их, молодых людей, вступивших в войну 18-20-летними, относят к фронтовому поколению в узком смысле этого понятия. С его особой психологией. А это романтичность, поиски идеала и подражание ему, обостренное чувство справедливости, пренебрежение к опасности, стремление к самоутверждению - все эти качества, присущие определенному возрасту, в большей или меньшей степени были характерны для молодых людей 1940-х годов. Молодые люди, в начале своей сознательной жизни попавшие на фронт, были всецело преданы не просто Отечеству, но Отечеству социалистическому, точнее - они не разделяли в своем сознании два этих понятия. Это было поколение, родившееся и выросшее при новом общественном строе, воспитанное в духе присущей ему идеологии и в минуту опасности вставшее на его защиту.

И, видимо, потерь среди них было больше всего?

Елена Сенявская: Их уцелело всего три процента! Тех, кто 1923 года рождения! По нашим подсчетам, среди известных героев, закрывших своим телом огневую точку врага, 82,5 процента составляли молодые люди до 30 лет и 65,3 процента - до 25 лет. Возраст большинства полных кавалеров ордена Славы - от 20 до 24 лет.

И все же километровые очереди у военкоматов 22 июня 1941 года - это пропагандистский штамп или реальная история?

Елена Сенявская: Куда уж реальнее. Заявления граждан об отправке их добровольцами на фронт поступали нескончаемым потоком. "Я никогда не служил в армии, но в ответ на наглое нападение фашистских полчищ прошу записать меня добровольцем в ряды Московского военного формирования", - написал в заявлении профессор Института мировой литературы им. А.М. Горького Дмитрий Благой. В Ленинграде уже 22 июня, как только стало известно о нападении гитлеровской Германии, в военные комиссариаты пришли, не дожидаясь повесток, около 100 тысяч человек. Но согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР, мобилизация должна была начаться только в полночь, и горвоенкомату пришлось обратиться в горком партии и исполком Ленсовета за разрешением начать ее досрочно.

О том, какие чувства владели людьми, говорит дневниковая запись 22 июня 17-летней школьницы из Кашина Калининской области Ины Константиновой: "Налеты совершены уже на Киев, Житомир и другие города Украины. Страна в опасности. Сердце готово было выпрыгнуть от волнения. Страна мобилизует силы. Неужели я-то останусь спокойно на своем месте? Нет! Нужно быть полезной Родине. Помогать ей в трудный момент всем, чем можем. Победа должна быть нашей!"

Елена Спартаковна, что бы вы ответили тем, кто считает, что за советским героизмом и добровольчеством стояли заградотряды?

Елена Сенявская: Страх не может стать основой для героизма. Подвиги из страха не совершают. А миф про заградотряды, стрелявшие по отступающим советским бойцам, давно разоблачен: нужно просто внимательно читать архивные документы. Для героизма нужна убежденность в своей правоте, в справедливости дела, за которое сражаешься и ради которого готов отдать жизнь. У советских бойцов такая убежденность была.

В столкновении с фашистской Германией и ее сателлитами (а сейчас почему-то забывают, что тогда против Советского Союза выступила, по сути, объединенная Европа) патриотические, национально-государственные интересы нашей страны подчинили и даже частично трансформировали коммунистическую идеологию. Идеи мировой революции были отброшены, а понятия "Родина", "Отечество" оказались определяющими.

К слову, воспитанный в духе "пролетарской идеологии" советский солдат сначала пытался воспринимать врага через эту призму, вычленяя рабочего и крестьянина из массы захватчиков и отделяя их от "господ-эксплуататоров". Но уже в первые недели рассеялись наивные надежды на сознательность "братьев по классу". Война сразу же стала Народной и Отечественной. Не случайно имя советского вождя власть попыталась связать воедино с национальным понятием: политруки поднимали бойцов в атаку с призывом "За Родину! За Сталина!". Только обращаясь к глубинам народного духа, коммунистическая система могла выжить, но, спасая себя, она спасала страну: гибель советского государства означала бы гибель России. В тех условиях интересы народа, страны и государства оказались тождественны.

Можно говорить об огромном напряжении сил, о величайшей цене, которой была оплачена победа, о далеко не всегда оправданных жертвах, связанных с тем, что отдельный человек для государственной машины был не более чем "винтиком", - особенно в экстремальных условиях невиданной по масштабам и ожесточенности мировой войны. Ведь для Советского Союза, потерпи он в ней поражение, дело закончилось бы не только разрушением общественного строя и самого государства, но и физическим истреблением большинства населявших его народов... Но сами люди не чувствовали себя "винтиками", они в полной мере осознавали свою личную ответственность за судьбу Родины - и только потому страна выдержала четыре года неимоверных испытаний и победила.