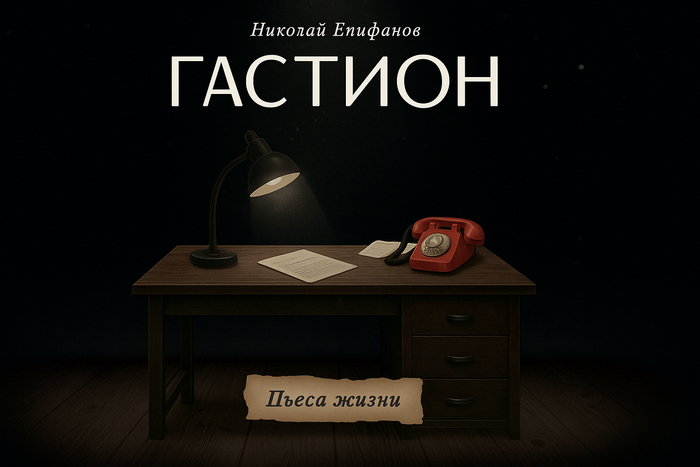

Гастион. Пьеса о тех, кто остался

Есть люди, которые не умеют уходить. Не потому, что некуда. А потому, что знают: если уйдут они, всё это окончательно погаснет.

"Гастион" родился из этой мысли.

Из ощущения, что где-то на краю мира всё ещё горит свет - лампа над старым столом, и кто-то, склонившись над журналом, выводит дату и время.

Может быть, ему больше не звонят по служебной линии, может быть, поезда уже не идут по этим рельсам, но он всё равно сидит на своём месте. Не потому что ждёт, а потому что иначе нельзя.

Пьеса начинается как будто просто: бар, станция, метель. Но за этой простотой скрывается целая вселенная.

Место, где смешались шум радиоприёмника, запах пыли, человеческие голоса, и то, что когда-то называлось надеждой. Место, где время застряло между прошлым и настоящим, где каждый персонаж живёт не столько ради действия, сколько ради присутствия.

Анатолий Степанович - начальник забытой всеми железнодорожной станции.

Он всё ещё отвечает за поезда. Он продолжает вносить данные в журнал, проверять линии связи, чинить лампу, наливать чай посетителям, которых, возможно, давно уже нет в живых и... разгадывает кроссворд

Он всё ещё дежурит - не на службе, а в жизни. И в этом есть что-то бесконечно трогательное: человек, который не ищет смысла, а просто делает то, что умеет - быть.

В этом и есть природа "Гастиона".

Это пьеса не о событии, а о состоянии. О людях, которые застряли между "ещё" и "уже".

Кто-то остался здесь по привычке, кто-то - по любви, кто-то - по вине. Но никто не уходит.

Они продолжают приходить, разговаривать, наливать, слушать, словно этот маленький бар под станцией - последняя точка на карте, где ещё можно быть вместе.

Здесь нет острых поворотов сюжета, нет громких монологов и поучений. Здесь всё решают паузы. Молчание после слов. Дыхание между репликами. Звук падающего снега за окном. "Гастион" - это пьеса, где действуют не герои, а человеческие души.

Когда я писал её, я думал о простых вещах: о тишине, которая не давит, о работе, которую никто не ценит, но кто-то должен продолжать, о свете лампы, который кажется маленьким, но держит целый мир.

Мы живём в эпоху, когда все куда-то бегут, всё ускоряется, всё должно быть "новое", "громкое", "успешное". А я хотел написать историю о замедлении.

О тех, кто не успел за миром и остался, но не озлобился, не ожесточился, а просто принял эту точку остановки как свою территорию жизни.

Для кого-то это поражение. А для меня наоборот, форма силы. Не уходить - не значит застрять. Иногда это и есть верность.

Я часто думаю, что "Гастион" - это пьеса о людях, которых не видно. О тех, кто чинит лампочку, когда другие уже ушли домой. О тех, кто вытирает барную стойку, хотя в зале давно никого нет. О тех, кто продолжает говорить в телефон, даже если на другом конце уже давно тишина. Это история о тепле, которое не умирает, и о людях, которые не дают ему исчезнуть. Не ради благодарности, не ради памяти, а просто потому, что умеют быть рядом.

Мне не хотелось писать пьесу о стране, поколении или эпохе. Я писал о человеке. О том, как трудно сохранить себя, когда всё рушится. О том, как важно уметь просто сохранять свет, пусть даже в самой маленькой комнате, где метель стучит по окнам и за стеной всё молчит.

Каждая сцена, как окно в другое состояние. В одном разговор о смерти, в другом о надежде, в третьем просто пауза, где никто не знает, что сказать. Но во всех тепло. Не пафосное, не театральное, а человеческое. Такое, которое рождается не от слов, а от присутствия. Тишина и паузы играют в "Гастионе" важное значение, потому что только в тишине слышно настоящее. Слова часто мешают, а пауза лечит.

И если в этой тишине вдруг раздаётся старый телефон, или кто-то тихо говорит: "Я слушаю", значит, что мир всё ещё жив. "Гастион" - это пьеса о тех, кто остался. О тех, кто не убежал из своих жизней, о тех, кто не смог, да и не захотел перестать верить в людей. О тех, кто по-прежнему ставит чайник, чинит розетку, открывает дверь и ждёт, даже если никто не обещал прийти.

И пока горит лампа над столом, и за окном идёт снег, и кто-то где-то отвечает на звонок, жизнь продолжается.