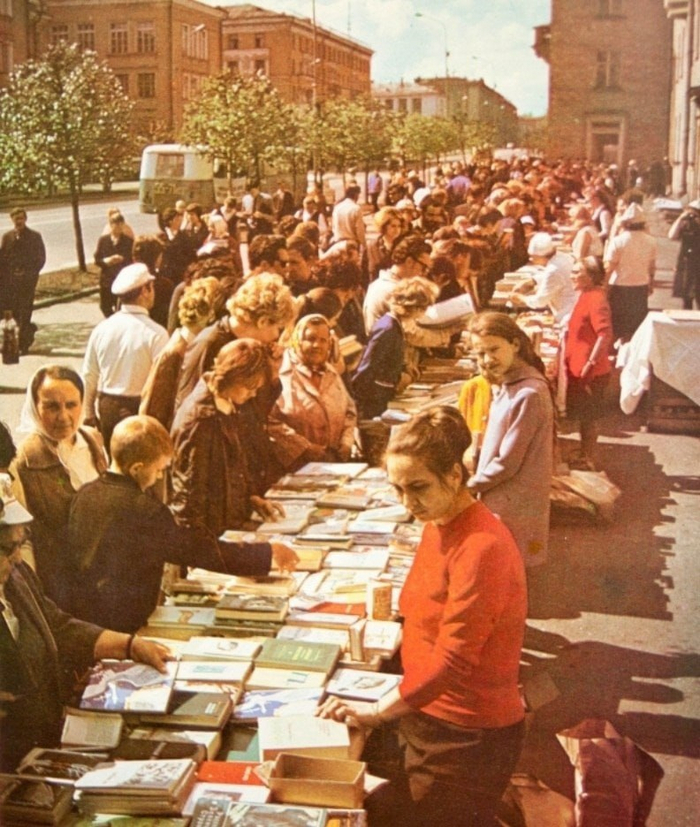

Советский союз - самая читающая страна в мире!

Читали все от мала до велика! Везде, где только можно! Людей невозможно было оторвать от чтения! Собирали домашние библиотеки. Ни один дом нельзя было представить без шкафов и полок с книгами.

ИСТОЧНИК - здесь собрали лучшие фотоснимки времён СССР.

Ищу соцреализм

Товарищи! Посоветуйте, пожалуйста, авторов и произведения. Чтобы автор был советский писатель и не шибко известный (не из первой двадцатки). Чтобы не длинный жанр, а рассказ или повесть. Чтобы максимальный производственный соцреализм с колхозами, заводами, комбайнерами, стройками, сталеварами, шоферами и т.д.

Всё, всегда, повсюду (1)

Доброго времени суток, уважаемые!

Сегодня мы окунёмся в историю современного культурного феномена, именуемого постмодерном. В этом нам поможет известный английский журналист Стюарт Джеффрис. Стюарт долгие годы работал на ряд известных западных изданий, начиная с Guardian и заканчивая Financial Times. Настроен вполне по-левому, потому не будем удивляться в его книге обличениям капитализма.

Всё, всегда, повсюду. Как мы стали постмодерном.

Что такое постмодерн? По-видимому, это нечто, что появилось после модерна. Энтузиасты считали это цветным живым карнавалом, буйством красок, сменившим коммунальную тюрьму и гектары бетона модернизма. Но на самом деле это нечто большее, парадоксальное. Приговор неолиберализму, который является одновременно и алиби. Его творцы, были бунтарями. Они решили отказаться от твёрдых понятий, отрицая тем самым и Господа с его ипостасями - разумом, наукой и законом. Но они же оказались в конце концов поставлены на службу той системе, которую презирали.

Как мы выяснили, в начале было слово модерн. Что же такое модерн? Это прежде всего воплощение практичности - ничего лишнего, максимизация пользы при минимизации издержек. Именно с его падением автор связывает восход постмодерна. Приведу пример. Американский архитектор японского происхождения Минори Ямасаки возвёл на миссурийских равнинах внушительный комплекс зданий, чтобы обеспечить жильём бедняков из трущоб неподалёку. Комплекс получил название Пруитт-Айгоу.

"Ничо так," - сказал бы кое-кто из нас. И ошибся бы. Идиллия продлилась всего пару лет. Заехали туда всякие-разные новосёлы, но более-менее благополучное население быстро съехало. В результате получилось бедное негритянское криминогенное гетто, откуда и полиция вызовов не принимала. Которое бесславно окончило своё существование всего через 20 лет после строительства. Всё пошло под снос в 1974 году.

"Долой социализм, долой тиранию и подавление" - вот под каким лозунгом это подавалось. Решили строить дивный новый мир, а прожорливому государству - подрезать крылья. Новые деятели провозгласили: "Истины нет, есть только её разные интерпретации!" История и культура - массив привлечений и влияний без определённого происхождения. В результате из гражданина получился задолжавший потребитель, которым капитал крутит так, как ему захочется. Матрица, если хотите.

Началось всё с шоков. Шок Никсона низверг в 1971 году золотой стандарт доллара. Валюты стали "плавающими". Ушёл в прошлое жёлтый металл, служащий базой для мировых финансов. За обесцененный доллар сауды стали продавать нефть, вкладывая доходы в американские же долги. Которые сами американцы платили, печатая доллар. Другие так делать не могли, и когда попадали в траблы, на сцену выходил МВФ с его драконовскими "рекомендациями" по поводу того, как организовывать финансы и хозяйство в общем.

Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный.

Так говорил Генри Форд. Пост-фордизм стал предлагать неслыханное количество оттенков автомобилей. Такое предложение заставляет потреблять, влезая в долги, но не давая произойти кризису перепроизводства. Интернет только ускорил желание и способность получения "всего, всегда и повсюду" (см. название книги). Оборотной стороной медали стало возникновение нового класса - прекариата. Которого держит в повиновении неолиберальная элита, рассказывая байки постмодерна.

В то время, как Марта Рослер заявляла, что документальная фотография и язык - неадекватные системы для описания действительности, новомодные философы Делёз и Гватарри размыли грань между человеком и природой, животным и человеком, машиной и человеком и даже осой и орхидеей. Человек - природа, люди - животные, они же - машины, ну а оса может рассматриваться как часть системы воспроизводства орхидей. Идентичности перестали быть твёрдыми. Они тоже поплыли. Наши философы дописались до попыток уничтожения всех форм власти, традиций, моральности и сдержанности, поощряя на уничтожение патриархального господства. А всего-то проповедовали против комплекса Эдипа, связывающего нас в условиях господства капитала. Чтобы его преодолеть, надо дать свободу своим желаниям. Что за желания оказались освобождены - мы уже знаем сегодня.

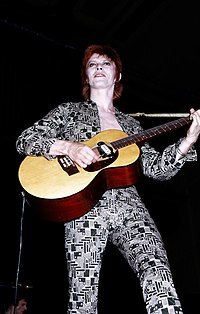

Размывание идентичностей делает возможным их смену. Этим со вкусом пользовался Дэвид Боуи, который мог включить, например, Зигги Стардаста, чтобы отбросить эту свою инкарнацию пару лет спустя. Проще сменить маску, чем оказаться в конфронтации с тем, что скрывается под ней. А именно бессмысленностью текстов Боуи, например. Его образ жизни, при котором всё - это лишь маски без аутентичности, вездесущая ирония и обилие кавычек. Всё понарошку, в общем.

Образами жонглировала и Синди Шерман, наряжаясь то порнозвездой, то танцовщицей, то моделью, то актрисой. Её стиль - стиль многозначности, кавычек и искусственности. Если сорвать с него покровы - истины под ним не окажется.

Смена образа стала темой нашумевшего фильма Микеланджело Антониони "Профессия - репортёр". Его герой воспользовался возможностью выдать себя за совершенно постороннего человека, чтобы начать жизнь с нового листа. Но не всё так просто в этом мире. Новая жизнь оказалась не столь уж беззаботной. Уйти из неё оказалось возможным лишь через смерть.

Семидесятые стали годами стагфляции и кризиса. Тягостная необходимость пахать на тупой работе, чтобы свести концы с концами, вызывала стремление вырваться на свободу. Дать свободу желаниям. Что за желаниям? Для панков это было желание шокировать инстеблишмент любой ценой. Придти на телепередачу в подпитии и орать факи в прямом эфире - это было нонсенс, немыслимо. Но только не для Sex pistols. Но увы. Панк-культуре не удалось поколебать основы доминантной масс-культуры. Постмодерн имел свои законы, и панки стали "нормальным" элементом культурного ландшафта.

Мэгги Тэтчер заборола стагфляцию. Ценой гнобления рабочего класса в рамках политики эгоизма, дерегулирования и приватизаций. После годичного сопротивления шахтёров сильнейший профсоюз был сломлен. Богатство, доход стали ещё быстрее перетекать в карманы богачей.

Секрет счастья - жить по средствам и платить вовремя по счетам.

Если верить её словам, то она вошла в историю как премьер-министр несчастья. В этом можно убедиться по цифрам роста долга домохозяйств, который превысил 50% к концу её правления и достиг сотни в 2009 году. Так неолиберальные идеи совершили революцию в Британии. Постмодерн? А как же!

Ладно, культура. Ладно, экономика. Может, в науке удалось сохранить порядок? Таки нет. Жан-Франсуа Лиотар определил постмодерн как кризис больших нарративов: поступательного прогресса и общего знания. В наши дни, когда эксперименты сжирают горы денег, научная истина становится зависима от кошелька заказчика. Не заплатишь - не докажешь. Научные методы, истина - на самом деле пристрастны и необъективны. Что остаётся в таких условиях? Радикальный плюрализм и фрагментация идей. У каждого - своя идейка, своя правда. Наука служит не для поиска истины, но для приумножения власти. Язык её - не зеркало, а инструмент. А знание может быть не только научным, а нарративным, то есть повествовательным. Рассказал шаман сказочку - почему не знание? В век крушения больших нарративам многие верят. Зачем тогда нужна наука? Затем, чтобы давать на выходе пользу. Грант даётся под конкретный результат. Не будет результата - не будет денег. Фундаментальные исследования в этом смысле хороших козырей на руках не имеют. Увы.

Ну как, не воротит от этого? Будет ещё. В следующей части.

---------------------------

Я вообще не собирался писать про эту книгу. Но что-то меня заставило заняться этим неблагодарным делом. Автор пишет историю постмодерна, а мне кажется, что описывается крушение великой цивилизации. Когда одна основа рушится за другой. Может, так оно и есть...

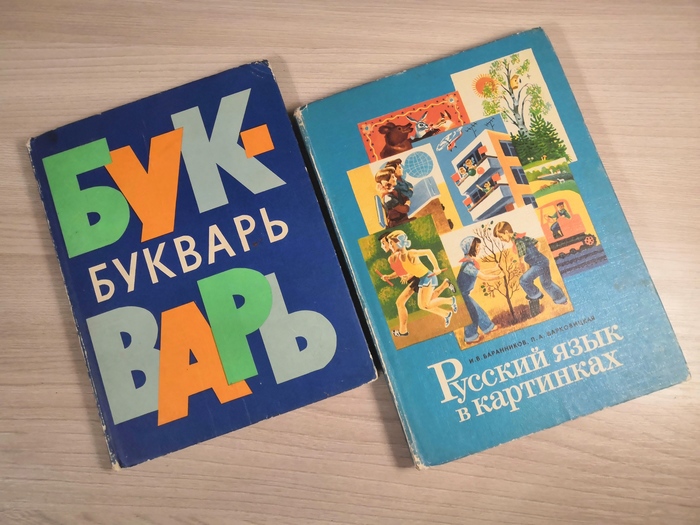

Первая книжка - БУКВАРЬ. (СССР, 1978г.)

Для многих детей моего поколения - это первая книжка. Светлая, добрая - с которой связано множество воспоминаний. У меня таких сохранилось две.

Да, в интернете полно отсканированных вариантов, куда то это годится для дидактического материала и прочего. Но просто поностальгировать и смахнуть катящуюся скупую слезу около седой бороды - слишком протокольный формат. Вот вам, для свода олдскул - кто то вспомнит, как пририсовывал рожки Ильичу, кто то как дёргал соседку Машку за косу на странице Ъ - ну мало ли...

Американские горки (4)

Продолжаем знакомиться с книгой британского историка Яна Кершоу "Американские горки".

Ссылки на предыдущие части: 1 2 3

Как известно, экономика влияет на историю и наоборот. Наглядным образом это было проявилось в семидесятых годах. Нефтяной шок в результате эмбарго арабских стран подрезал крылья экономикам европейцев. Темпы роста упали, кое-где даже в минус. Но надо сказать, что и до 1973 года экономику уже трясло. Бреттон-Вудская система с её привязкой мировых валют к доллару затрещала по швам и стала историей уже в 1971 году. Неудивительно: доверие к доллару на фоне роста торгового дефицита США, вызванного ростом социальных и военных расходов, падало, и многие уже требовали не бумажку, но звонкую монету, то есть слитки. Французские фрегаты грузились золотом в гавани Нью-Йорка. Впрочем, про падение доверия к доллару Ян пишет вскользь, говоря главным образом о том, что жёсткие межвалютные курсы плохо отражали экономические реалии. На самом деле эти курсы потихоньку корректировались, конечно. Привязка курса имеет серьёзное преимущество: она снижает валютные риски, и европейские страны не просто так вошли в валютный союз и ввели евро годы спустя. Но вернёмся в начало семидесятых. Я не нашёл у Яна внятного объяснения причин нарастающих проблем. Что ясно: появились проблемы с избыточным ростом денежной массы. Доллар падал в цене вместе с импортом, потому у европейских предприятий упал сбыт.

Государства начали бороться с угрозой кризиса проверенным кейнсианским способом: печатать деньги. И не добились роста производительности. Всё ушло на зарплаты и пособия, особенно в тех странах, где после бунтов 1968 года разрослась социалка: в Италии и Франции. Ну а где рост денежной массы не сопровождается ростом производства - там весь этот рост уйдёт в инфляцию. Так и получилось. А уж когда нефть подорожала в разы - тогда никто не обрадовался. Все реагировали по-разному, координированный ответ на действия арабских членов ОПЕК не получился. Для Советского Союза же нефтяной кризис был бальзамом на душу. Пролился неожиданный золотой дождь, который позволил закрыть глаза на неувязки в экономике и дал пожить стране в своё удовольствие в застойные семидесятые. Своим партнёрам по соцлагерю отпускная цена на нефть тоже была поднята, хотя и не настолько, насколько выросли мировые цены. Но и этого хватило для того, чтобы у тех не сошлись бюджеты. И им пришлось залезать в долги западноевропейским банкам. За семидесятые-восьмидесятые долги Венгрии выросли в 18 раз, Польши - в 20, ГДР - в 40. Ничего хорошего это не сулило.

Воскресный запрет автотранспорта в Западной Германии

Когда нефть дорожает (при нефтяном шоке - вчетверо), дорожают и все прочие продукты, ведь энергия нужна для любого производства. Разумеется, покупатель будет вынужден от чего-то отказаться. У кого-то упадёт сбыт, и неизбежно ему придётся сокращать производство, увольняя при этом работников. В капиталистических странах так и произошло: безработица резко скакнула. Скакнуло и число забастовок. Тем, кого не сократили, пришлось платить больше зарплат, но этот рост съедался инфляцией. Получившееся сочетание экономической стагнации и инфляции сталоло для экономистов громом среди ясного неба: ведь они думали, что, напечатав денег, можно хотя бы избежать массовых увольнений. Не получилось. Феномен назвали стагфляцией. Британии в таких условиях пришлось унижаться и пойти по миру с протянутой рукой просить МВФ о кредите, чтобы свести концы с концами. Положение ухудшилось после второго нефтяного шока, когда в 1979 году случилась революция в Иране, а затем и ирано-иракская война. Избрание Маргарет Тэтчер премьер-министром Великобритании послужило поворотным пунктом. Её политика провозгласила начало неолиберализма с контролем инфляции, сокращением госрасходов и вообще влияния государства. В 1980 году в США президентом стал Рейган, который делал в принципе то же самое за одним исключением: он не жалел денег на военку, и в результате долги США пробили потолок. Мы знаем из дальнейшего хода истории, что тот потолок был не последним, но начало было положено.

Народам Европы пришлось несладко в новых условиях. Люди теряли работу и пособия и с трудом сводили концы с концами. Кершоу пишет, что хуже пришлось соцстранам, и причиной называет "негибкость" социалистической экономики, не уточняя, что главная негибкость состоит в том, что при социализме людей не лишают работы, перекладывая убытки на плечи государства. Но государству тоже надо сводить концы с концами, и потому оно добирает недостающие средства одним из двух способов - либо влезть в долги, либо поднять цены. Где тонко - там и рвётся, и первым рваться стало в Польше, у которой и долги в 8 раз за 5 лет выросли. Цены на еду подняли в полтора раза и выше. Населению это не понравилось, и начались сначала неорганизованные забастовки, а затем появился знаменитый профсоюз "Солидарность", получивший среди всего прочего существенную поддержку ЦРУ. А тут ещё поляка выбрали новым римским папой, и Иоанн Павел Второй стал раз за разом наведываться на родину, собирая огромные толпы во время своих визитов.

Иоанн Павел II в Варшаве в 1979 году

Польские коммунисты, а также их партнёры по соцлагерю, были встревожены взрывоопасным положением вещей. Пошли разговоры о новом военном вмешательстве со стороны СССР. Мне один знакомый поляк рассказывал, что на территории Польши уже были советские военные части, замаскированные под Войско Польское. Но поляки справились сами. Новый лидер генерал страны Войцех Ярузельский закрутил гайки, объявив военное положение и запретив "Солидарность".

В Западной Европе разные страны были затронуты кризисом по-разному. Крепкая немецкая экономика лишь пошатнулась, выиграв от роста экспорта тем же арабам, значительно разбогатевшим в семидесятые. А вот французам и итальянцам пришлось резать социалку и вообще затягивать пояса. Всей Европе пришлось в какой-то мере заниматься тем, чем занималась Тэтчер в Великобритании, но лишь в какой-то мере, в целом сохраняя важную роль государства в экономике. Голый неолиберализм не прошёл, но и попытка Миттерана откатить время и действовать по заветам Кейса в начале восьмидесятых с треском провалилась и убедила другие страны, что нужно жить по средствам. Правительства почти повсюду поправели, и даже Скандинавию не обошёл этот процесс. Наиболее ярко процесс протекал, конечно, в Великобритании. У Тэтчер, надо сказать, поначалу ничего не получалось, но через пару-тройку лет положение стало налаживаться. Ей удалось поднять свой рейтинг успешной войной за Фолкленды - по выражению автора "последнее ура" колониализма, а также очень здорово помогла начавшаяся добыча нефти в Северном море. Выборы 1983 годы были выиграны с лёгкостью, и уж потом Маргарет серьёзно взялась за главное, по её мнению, препятствие на пути к британскому величию - сильные профсоюзы. В условиях новой политики с её девизом "выживает сильнейший" угольная отрасль была обречена в силу своей слабой конкурентноспособности: и шахты выработаны, и шахтёры получают больше, чем у конкурентов. Попытка горняков бастовать против дальнейшего закрытия шахт встретила жёсткий отпор готовому на конфликт правительства, заблаговременно создавшего запас угля. Шахтёров били дубинками и арестовывали многими тысячами. Пробастовав год и ничего не добившись, они вернулись в забои. Политика Тэтчер расколола страну. Не каждый смог разделить тезис о том, что он - кузнец своего счастья. Ведь если у кого-то не получается - он, выходит, сам виноват, так ему и надо. Спустя годы, думаю, можно констатировать, что ориентация на "невидимую руку рынка" и частную собственность оставила в Великобритании по большому счёту лишь одну конкурентноспособную отрасль - финансовую. Да и по всей Западной Европе стали умирать целые отрасли производства, прежде всего энерго- и материалоёмкие, которые не смогли уже диктовать свои условия на мировом рынке. Появление зелёного движения, заставившего капиталистов выделять средства на экологию, ускорил этот процесс. Начался подъём сферы услуг.

Автор на уровне полунамёков про "международные условия", ограничивающие возможности национальных правительств, даёт нам идею, в каком направлении думать: эти условия, а именно конкуренция на мировых рынках - вот что принесло проблемы европейским производителям. Семидесятые годы стали свидетелем торгового триумфа Японии и других азиатских тигров, подвинувших и Европу, и США на рынках. Южнокорейские металлурги и судостроители заставили закрываться заводы Круппа и бастовать Гданьские судоверфи. Глобализация набирала свой ход.

Семидесятые годы ознаменовались уходом с политической арены авторитарных режимов Греции, Португалии и Испании. Греческие чёрные полковники дискредитировали себя неудавшейся попыткой присоединить Кипр, что кончилось вводом турецких войск на север острова и фактическим расколом страны. Португальцы, терявшие деньги и жизни своих парней в своих всё-ещё-колониях: Мозамбике, Анголе и Гвинее-Бисау, покончили с авторитаризмом революцией и чередой путчей. А испанцы дождались смерти Франко, оставившего после себя Хуана-Карлоса. На похороны Франко приехал один лишь Пиночет, которого в свою очередь не пригласили на коронацию Хуана-Карлоса четыре дня спустя, и куда съехались все остальные. Во всех трёх странах в конце концов установились демократические режимы. Все три страны стали членами НАТО и ЕС. В числе причин смены режимов в этих странах автор называет общественное и культурное давление со стороны населения. Мне трудно судить, но, думаю, ближе к истине будет предположить, что главную роль послужила поддержка элит, и даже порой самих военных. В Испании, например, дело решило то, что сам новый король в критический момент встал на сторону демократических сил. Элиты почувствовали, куда дует ветер и поставили на евроинтеграцию, т.е. на расширение рынков сбыта своей сельхозпродукции и на развитие туризма. Разумеется, на членство в ЕЭС у авторитаризм с его ставкой на автаркию надежд не питал.

Начавшаяся в отношениях Восток-Запад разрядка не получила развития. Большую роль в этом сыграл ввод советских войск в Афганистан в 1979 году. Уже подписанный президентом договор ОСВ-2 не был ратифицирован, были наложены первые санкции, и даже московской Олимпиаде был объявлен бойкот. Но, думаю, нельзя валить всё на то решение советского руководства. Не последнюю роль играла и решимость американских политиков на возобновление конфронтации с их стратегией обескровить Союз экономически путём втягивания его в гонку вооружений. Теперь мы знаем, что стратегия эта была выбрана верно. Но это станет ясно лишь потом. А пока после череды смертей кремлёвских старцев править страной был выдвинут Горбачёв Михаил Сергеевич, с которым партийное руководство, да и чего греха таить, и советский народ, связывали большие надежды.

Мария Петровых

Впервые я узнал о ней примерно в 1974-75 году, когда прочитал мутную ксерокопию «Второй книги» Н.Я. Мандельштам.

В то время я был активным участником книжной толкучки в Камергском (которая, гонимая ментами, часто gеремещалась в Столешников, к Первопечатнику или вовсе в Сокольники). Знакомый интеллектуал Анатолий Михайлович за рюмкой коньяка в кафе «Артистическое» в том же переулке (а может, это было за рюмкой разлитой «из рукава» водки в «Зеленом огоньке» на Пушкинской), поведал, что Мария Сергеевна Петровых – изрядный поэт и что к нее вышла всего одна книжка - «Дальнее дерево», в Ереване, мизерным для тогдашнего дня тиражом – 5000.

Я решил эту книжку купить.

По таким вопросам надо было обращаться к Бегемоту – известному в книжных кругах жесткому барыге, который мог достать всё.

- Посмотрим, - сказал Бегемот, - через неделю скажу.

В следующую субботу Бегемот назвал цену – 25 рублей. Это было запредельно. Я у него же полгода назад брал «Большого» Пастернака за 50, это была почти половина зарплаты.

- Согласен, - ответил я, уже думая, у кого буду занимать деньги.

- Через неделю, - сказал Бегемот свой обычный ответ.

Прошла не неделя, а чуть больше, и мы встретились около выхода из метро «Пролетарская». Обмен деньги – товар состоялся.

- Слушай, - вдруг сказал Бегемот, - а ведь как пишет, как пишет. И начал сходу цитировать:

- Ни ахматовской кротости,

Ни цветаевской ярости -

Поначалу от робости,

А позднее от старости.

Помолчал и добавил:

- Мало я с тебя взял. Мощная тетка. Себе тоже эту книжку найду.

До этого Бегемот в литературных пристрастиях замечен не был.

Вчера был день рождения Марии Сергеевны.