Магистратура (5)

Заканчиваем знакомиться с книгой Ника Спенсера.

Несмотря на все разногласия, ведущие учёные двадцатого века были уверены, что дни религии сочтены. Вопрос был только лишь, как это случится. Октябрьская революция обещала стать вехой на этом пути. Большевики провозглашали, что коммунизм «основан на научном мировоззрении, в котором нет места для богов, ангелов, чертей и других порождений человеческой фантазии». История – это материальный процесс, в котором «единица – вздор, единица – ноль» в сравнении с коллективными действиями и производством, обменом и потреблением товаров. Коммунистическая наука понимает человека чисто материальным существом, стремящимся к комфорту и исчезающим после смерти. Старая церковная картина мира подпиралась лишь авторитетом церкви. Убери его – и религия рухнет.

Большевики засучили рукава в строительстве светского государства. Они отделили религии от государства и конфисковали церковные земли, а также запретили религиозную пропаганду среди молодёжи даже в семье. Удар по церкви получился разрушительный, но религия не исчезала. Последовала волна антирелигиозной пропаганды, прежде всего в школах. Церкви закрывали тысячами, а священникам запретили жить в городах. Из свыше 54 тысяч православных церквей к 1940 году осталось всего несколько сотен. В войну наступила оттепель, но десятком лет спустя пошла новая волна пропаганды, в которой науке была отведена особая роль. Пропагандисты не уставали твердить, что чудеса творят люди, а не бог. Излюбленным инструментом лекторов-безбожников была космонавтика. Герман Титов заявил на Всемирной выставке в Сиэтле, что он не увидел бога и ангелов в космосе.

Гармония между наукой и атеизмом оказалась нарушена лысенковщиной, в результате которой советская биология была отброшена на десятилетия назад. Многие годы естественный отбор связывали с либеральным капитализмом имперской Британии и потому считали необоснованным. Так успехи в космосе «компенсировались» проблемам на земле в снабжении населения продовольствием. Объективный наблюдатель заключил бы, что пагубно влиять на науку может не столько религиозная идеология, но идеология вообще.

По иронии судьбы, научная война Советов против религии привела к установлению религиозной ауры вокруг атеизма. Людей поощряли отмечать гражданские праздники вместо религиозных. Церковные ритуалы превратились в светские «красные свадьбы» и «гражданские похороны». Красный уголок потерял иконы и приобрёл портреты Ильича. Крещение стало Октябрением. Больших успехов эта кампания не добилась, но полёт Гагарина породил новые надежды, которые были связаны с наукой. Не нужно было мечтать о рае на земле, а строить его своими руками. Нужно только потерпеть пару десятков лет, пока не наступит коммунизм.

Ответ на эту волну пропаганды из-за океана был предсказуем. Эйзенхауэр заявил во время избирательной кампании 1952 года:

Что такое наша битва против коммунизма, если не сражение между анти-богом и верой во Всемогущего?

На волне страха потерять устои взросла государственная духовная стимуляция, что стало редкостью в истории страны. Ведь обычно религиозные кампании шли снизу вверх, а не сверху вниз. Устанавливается День молитвы, Клятва верности флагу получает слова «под Богом», на купюрах появляются слова IN GOD WE TRUST, которые делают национальным девизом. Эффект в виде роста числа прихожан не замедлил проявиться, но успехи Советов в космосе не делали рядового американца спокойнее. НАСА трудно было назвать религиозной организацией, хоть набожных людей в ней хватало (начиная с Вернера фон Брауна). Публику прежде всего интересовали взгляды астронавтов. И те не подкачали, читая строки из книги Бытия на орбите Луны. Они рассказывали о том, как снова начали верить, ступив на лунную поверхность и ощутив силу Господню.

Внизу, на Земле, послевоенные «крестовые походы» американских властей постепенно пошли на убыль, и интерес к религии тоже стал снижаться. В конце шестидесятых Верховный Суд запретил школьные молитвы, а организация американских атеистов подала в суд на астронавтов, читавших те самые строки из Бытия. Открытие реликтового излучения подтвердило теорию расширяющейся Вселенной, что зародило сомнения в красочном Конце света у некоторых верующих. Астронавты говорили, что следов человека на Земле из космоса практически не видно. Учению Дарвина исполнилось сто лет, и оно больше не связывалось с евгеникой, скомпроментировавшей себя во Вторую мировую. Было от чего волноваться верующим.

Ответом стали новые залпы фундаменталистской пропаганды. Зарождается и получает развитие научный креационизм. В то время, когда советская наука использовала религиозный лексикон для легитимизации, американский фундаментализм стал рядиться в научные одежды в похожих целях. Наука и религия обменялись одеждами.

Ближе к концу века о человеке заговорили социобиологи. Если подумать, то эволюция предcтавляет собой процесс сохранения не организма, но его генов. Джордж Прайс оказался зачарован этой идеей и приложил массу усилий, чтобы математически обосновать эту идею. Из его уравнения выходило, что альтруизм – это не бескорыстная любовь, а всего-навсего бессознательный трюк наших ДНК. Это повергло Прайса в отчаяние. Он обратился в христианство, роздал свои средства и пригласил бездомных жить к себе в квартиру, где они устроили непереносимый бардак. В конце концов, ему пришлось спать на работе, потом в ночлежке. Джордж впал в депрессию и покончил с собой. На похороны пришли двое коллег и четверо бомжей из его квартиры.

Парадоксальным образом, опасения Прайса имели нечто общее со страхами фундаменталистов. Дарвинизм им не нравится прежде всего потому, что эволюция угрожает уничтожить человеческую уникальность, достоинство, мораль и даже разум. Ведь всё можно свалить на гены. В интересах эволюции можно оправдать любое поведение, в том числе аморальное. Американский биолог Майкл Гизелин выразился коротко и ёмко:

Поскреби альтруиста, и увидишь, как у лицемера потечёт кровь.

Ярчайшим представителем новой волны биологов и популяризаторов генетики стал Ричард Докинз, чья книга «Эгоистичный ген» стала классической. В ней он писал, что наши организмы, по сути, являются «машинами, созданными нашими генами», которые выживают в конкурентной среде на протяжении миллионов лет. Однако эгоистичность наших генов не обязательно делает нас самих эгоистами. Она может сделать нас альтруистами, если такое поведение поможет оставить потомство.

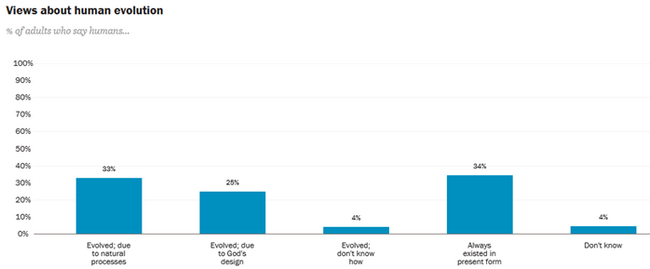

Если наш организм – лишь инструмент в руках генов, то как можно вообще судить о морали и свободе воли? Этот вопрос волнует многих христиан и мотивирует современных антиэволюцинистов. Начались попытки ввести обязательное преподавание креационизма в американских школах. На них ответили привычным образом: подали в суд. Судьи ответили однозначно: «Креационизм не наука». Фундаменталисты перегруппировались и назвали свою теорию Разумным замыслом (ID – intelligent design), переименовав бога в «разум». Они полагали, что некоторые вещи в нашем мире просто не могли развиться просто так, подвергая сомнению мутацию и отбор. Предсказуемым образом, последовал новый суд, и новый вывод судьи: «ID – религиозное движение, переименованный креационизм», которому нечего ловить в школьных стенах. Если вы думаете, что это уменьшило популярность ID, то ошибаетесь. Десяток лет спустя после этого суда лишь каждый третий американец считал, что человек эволюционировал в результате естественного процесса.

Креационизм пустил корни и в мусульманских странах, где каждый второй как минимум сомневается в дарвинизме. Исламский антиэволюционизм идёт своей дорогой, но имеет общие черты с христианской версией. А именно убеждённость в том, что эволюция подрывает человеческую природу и нравственность.

Данное положение дел высвечивает новый конфликт мировоззрений, хоть есть и полутона. В 1996 году папа римский провозгласил, что католическая церковь признаёт эволюцию. И вообще, если человек не признаёт дарвинизм, он не обязательно при этом религиозен. Некоторые ведущие эволюционисты утверждают, подобно Максу Планку, что наука и религия – непересекающиеся магистратуры. Но проникновение социобиологии на территорию религии всё же очевидно. Дарвинисты упирают на абсолютно случайный характер эволюции, из чего следует, что человек вообще мог и не появиться на Земле. Но эта случайность появления человека – ожидаемая. Если не мы, то какая-нибудь другая группа животных заняла бы наше место.

Вперёд шагает не только генетика, но и нейрология. Учёные исследуют религиозные переживания под прицелами своих приборов и приходят к выводу, что рациональное мышление контролирует мистическое, и если нет первого – то пропадает и второе. Локализуются области мозга, ответственные за религиозные переживания (впереди справа). В них задействованы те же цепи поощрения, что и при любви, сексе, азартных играх, употреблении наркотиков и прослушивании музыки. Неужели религия – это обычное нервное состояние? Исследование мозга у медитирующих буддистов выявило у них более толстую кору в области, отвечающей за внимание. В принципе, ничего нового: у таксистов тоже увеличены области, но отвечающие за пространственную ориентацию.

В своей знаменитой серии экспериментов Бенджамин Либет показал, что в мозгу перед принятием решения возрастает особый потенциал готовности. То есть наше сознательное решение может и не быть причиной наших действий. Как же тогда быть со свободой воли и намерений? А как быть с моралью после случая 1848 года, когда травма головного мозга превратила Финеаса Гейджа из прилежного работника в беспутного картёжника? А вот случай уже из нынешнего века: учитель-педофил пожаловался судье, что ничего не может с собой сделать. За день до вынесения приговора его забирают в больницу по причине сильной головной боли, делают томографию, в результате чего находят опухоль в мозгу, давящую на область справа спереди. После её удаления педофилия пропала. Но потом опухоль снова стала расти – и педофилия снова появилась.

Автор делает вывод, что всё имеет значение: тело, разум, мораль, духовность. Душа исчезает в лабиринте нейронных сетей. Каждая наука находит свои объяснения, но человек – это и продукт активности мозга, и продукт своих генов, а также продукт эволюционного прошлого, образования, общества и убеждений. Человек – это место, где пересекаются наука и религия.

Если поверить Гоббсу, называвшего жизнь «движением конечностей» то можно попытаться воссоздать человека заново. Столетиями это оставалось недосягаемой мечтой, но сегодня искусственный интеллект обещает сделать мечту явью. Окрылённый всё возрастающей вычислительной мощностью, он может вырасти до сингулярности, при которой оставит нас, людей, за спиной и станет преобразовывать окружающую его реальность. Опасения, что это сработает с нами не так, как хотелось бы, существуют уже давно. Религиозный резонанс при таких обстоятельствах неизбежен. Лексикон ИИ изобилует религиозными терминами: жизнь после смерти, преобразование и улучшение человека, космическая миссия и космическая трансформация. В очередной раз религию угрожают отправить на пенсию. И всё же конфликта можно избежать и наладить диалог науки и религии. Одной из очевидных областей такого диалога являются этические вопросы. То, что ИИ должен уважать достоинство человека и Создания – почти само собой разумеется, хоть и высказывается устами папы Франциска. Но особенно интересно то, что ИИ вынуждает нас снова задаться вопросом, кто мы такие.

Если, подобно Стивену Хокингу, заключить о том, что разум делает нас людьми, то нас когда-нибудь сможет превзойти и заменить компьютерный код. Если же, однако, вспомнить, что человек – коллективное животное, то такого вывода сделать не удастся. Быть человеком – это не только быть умным, но и иметь тело, жить в сообществе, быть ранимым, зависимым и смертным.

Алан Тьюринг уже давно придумал тест, отличающий человека от машины. Вернее, этот тест должен был ответить на вопрос, могут ли машины думать. То есть отличать человека от машины он сможет, если принять, что человек – это его разум. Автор с этим не согласен, он не желает лишать человека его тела как неотъемлемого свойства. Общаться - это не только обмениваться информацией, но и объединяться с таким же бренным, зависимым и ранимым существом. В этой перспективе религиям найдётся, что сказать. Два извечных вопроса – «что есть человек» и «кто решает» – по-прежнему актуальны.

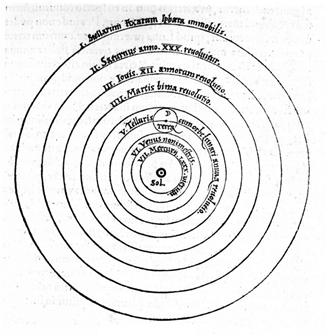

Этот вывод меня расстроил, если честно. Связав человека с телом, автор мало того, что сделал его частью животного мира, он ещё однозначно встал на сторону голого материализма Ламетри. Если человек не существует без тела, то нет и души, и жизни после смерти. А ведь это основа религии. Поэтому повествование в книге трудно назвать нейтральным. Это, скорее, попытка опровергнуть некоторые мифы о реакционной роли религий в прогрессе обществ. Но даже с этой задачей он плохо справляется. Потому что религия на самом деле тормозила науку. Книгу Коперника запретили, Галилея осудили. Точка. Да, последующие рассказчики перегнули палку. Но послушайте, что пишут про Дарвина те же фундаменталисты!

Однако они правы, говоря о бездушии науки. Меня удивило отсутствие повествования о нацистской Германии, в которой действовали, по сути, по заветам Дарвина. Если Бога нет, то всё дозволено, в этом мы уже имели возможность неоднократно убедиться. И потому я считаю, что человечество ещё не доросло до безбожного существования. Нам всё ещё нужны «высокие морализирующие боги» из книги Робина Данбара. Да, с ними трудно двигать прогресс. Но без них люди начинают рвать друг друга на части. С другой стороны, существующие религии безнадёжно устарели и с трудом умещаются в голове современного просвещённого человека. Какой же выход? Придётся или реформировать то, что досталось в наследство от предков, или создавать что-то новое. В любом случае, без духовного перерождения перспективы у нас невесёлые.